Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

„Sind wir verpflichtet andere zu schützen?“ – Rechtlichen und ethischen Fragen der „Responsibility to protect“ ging die Enquete des Instituts für Religion und Frieden am 16. Oktober 2012 an der Landesverteidigungsakademie in Wien nach. Militärbischof Christian Werner und Bischofsvikar Werner Freistetter, der Leiter des Instituts für Religion und Frieden, konnten auch den Militärerzbischof für Brasilien, Osvino José Both, den kroatischen Militärbischof Juraj Jezerinac, den britischen Militärbischof Richard Moth, Militärbischof František Rábek aus der Slowakei und US-Militärauxiliarbischof Richard Spencer als Teilnehmer begrüßen sowie weitere Vertreter der Militärseelsorge aus Mexiko, Italien, Bosnien-Herzegowina, Deutschland, Frankreich, der Tschechischen Republik, Slowenien, Niederlande, Belgien, Polen und Irland.

Ein Bericht von Christian Wagnsonner

Mittwoch, 17. Oktober 2012

Im ersten Panel zeichnete Botschafter Hans Winkler, Staatssekretär a.D. und Direktor der Diplomatischen Akademie in Wien, die Vorgeschichte der Entstehung des Konzepts „Responsibility to protect“ (R2P) nach: Neben der Konvention gegen den Völkermord 1948 war vor allem die Weltkonferenz zum Schutz der Menschenrechte 1993 in Wien von entscheidender Bedeutung, die das Prinzip hervorstrich, dass die Sorge um die Menschenrechte in anderen Staaten keine Einmischung in deren innere Angelegenheiten darstellt. Eine weitere wichtige Grundlage war die Verankerung eines Rechts auf Intervention in der Afrikanischen Union. Als 2001 eine Kommission unter kanadischem Vorsitz (International Commission on Intervention and State Sovereignty ICISS) eine Studie mit dem Titel „Responsibility to protect“ vorlegte und die Vereinten Nationen anregte, sich mit diesem Konzept zu beschäftigen, kam der Widerstand zunächst vor allem aus den Staaten des Südens, die einen Missbrauch dieses Konzepts durch interventionsfreudige Großmächte fürchteten. In den folgenden Jahren wurde es aber zunehmend akzeptiert und fand 2005 Eingang in ein Dokument der UN-Generalversammlung. Die Responsibility to protect ist in erster Linie die Verantwortung des Staates, seine Bürger vor Menschenrechtsverletzungen zu schützen, in zweiter Linie jene der internationalen Gemeinschaft, Maßnahmen zu ergreifen, wenn der Staat dieser Verantwortung nicht nachkommen kann oder will. Dieses Konzept ist als Festigung bzw. Wiederholung geltenden Völkerrechts zu betrachten. Neu ist daran allerdings, dass der Sicherheitsrat bei schweren Menschenrechtsverletzungen innerhalb eines Staates Maßnahmen ergreifen kann, ohne sich auf eine Gefährdung des internationalen Friedens berufen zu müssen.

Ursula Hann vom Referat Internationales Recht im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport sieht im R2P-Konzept, wie es von der ICISS vorgelegt wurde, eine Neuformulierung der staatlichen Souveränität. Zu den Souveränitätsrechten treten Pflichten den eigenen Bürgern gegenüber hinzu. Anders als das umstrittene Konzept der „Humanitären Intervention“ ist R2P innerhalb des UN-Systems angesiedelt: Primär soll der Sicherheitsrat zuständig sein, in zweiter Linie die Generalversammlung der UN oder regionale Abkommen. Nach der Übernahme von R2P in einen Text der UN-Generalversammlung 2005 bemühte sich der UN-Generalsekretär in mehreren Dokumenten um die Etablierung von Mechanismen und Kooperationen, bislang allerdings mit geringem Erfolg. Die Resolution des UN-Sicherheitsrats 1973 (2011) zu Libyen betonte die Verantwortung Libyens für den Schutz der Zivilbevölkerung, stellte fest, dass die Angriffe auf die Zivilbevölkerung möglicherweise bereits Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen und autorisierte ein Einschreiten zum Schutz von Zivilisten, erwähnte den Begriff R2P aber nicht in Bezug auf die Verantwortung der Staatengemeinschaft. Hann gab zu bedenken, dass der Libyeneinsatz ein Schritt in die falsche Richtung gewesen sein könnte, weitere Maßnahmen unter Berufung auf R2P (etwa im Blick auf Syrien) sowie die Entwicklung hin zu einer völkerrechtlichen Verpflichtung seien im Moment nicht absehbar.

Günther Fleck, der Leiter des Referats Militärpsychologie und Bildungswissenschaften am Institut für Human- und Sozialwissenschaften der Landesverteidigungsakademie in Wien, sprach über psychologische Aspekte protektiven personenbezogenen Handelns. Protektive Handlungen dürfen nicht isoliert gesehen werden, sind immer in einen Kontext eingebettet und haben einen zeitlichen Verlauf, der von der (Gefahren-)Wahrnehmung über die Erkenntnis des Bedarfs, die Handlungsabsicht bis zur Planung, Durchführung und Erfolgsüberprüfung fortschreitet. Wichtige psychologische Aspekte sind die Motivation sowie die Fähigkeit zur protektiven Handlung, die Bezogenheit und Beziehungsgestaltung, die Identifikation mit dem bedrohten Opfer, Einfühlung und Einsfühlung sowie Verantwortung und Verbindlichkeit. Eine besondere Gefahr sieht Fleck aus individualpsychologischer Perspektive in einer selektiven Identifikation mit Menschen, die gleiche Interessen haben oder ähnliche Persönlichkeitscharakteristika aufweisen, und in der Dehumanisierung des Feindes.

Im zweiten Panel stieg Bernhard Koch vom Institut für Theologie und Frieden (Hamburg) in die moralphilosophische Debatte um das Recht im Krieg ein. Während Michael Walzer in seinem einflussreichen Buch „Just and unjust wars“ die Unabhängigkeit des Rechts im Krieg vom Recht zum Krieg hervorstrich und in der Folge eine moralische Gleichrangigkeit der Kombattanten annahm, sehen Philosophen wie Jeff McMahan diese Position im Widerspruch zu sämtlichen anderen Formen, wie im Alltag Gewalt legitimiert oder delegitimiert wird, besonders bei einer Notwehrsituation. Sie gehen von einer unterschiedlichen Verantwortlichkeit der Beteiligten aus und leiten davon die Legitimität der Gewaltanwendung ab. Ist ein Angreifer am Angriff nicht schuld, darf gegen ihn auch keine Gewalt zur Abwehr des Angriffs angewendet werden, so als ob er ein Unbeteiligter wäre. Ist seine Verantwortlichkeit vermindert, ist der Verteidiger gehalten, verminderte Gewaltmittel einzusetzen. Wenn das nicht möglich ist, etwa wenn der eine nur überleben kann, wenn er den anderen tötet, so soll der den ganzen Schaden tragen, der größere Verantwortlichkeit trägt. Unterschiedliche Verantwortlichkeit ist auch in aktuellen militärischen Auseinandersetzungen anzunehmen: Wenn Soldaten für einen menschenrechtsverachtenden Diktator kämpfen, tun sie das heute, wo gemäß R2P das Menschenrechtsprinzip gegenüber dem Souveränitätsprinzip so stark gemacht wird, wie Komplizen eines Verbrechers, allerdings mit unterschiedlichem Grad an Verantwortlichkeit. Und umgekehrt: Wer als Soldat in humanitären Interventionen kämpft, tut das heute nicht so sehr als Instrument seines Staates, sondern im Dienst eines globalen Menschenrechtsschutzes. Eine sehr schwierige Frage ist dabei, in welchem Ausmaß Soldaten im Rahmen einer Intervention zum Schutz der Menschenrechte ihre Risiken minimieren dürfen (etwa durch Bombenabwürfe aus großer Höhe), wenn das die Gefahren für die Zivilbevölkerung erhöht.

Dass staatliche Souveränität eingeschränkt ist, ist in der kirchlichen Tradition kein neuer Gedanke, wie Gerhard Beestermöller, der stellvertretende Direktor des Instituts für Theologie und Frieden, anhand der Enzyklika „Pacem in terris“ zeigte. So war es auch nicht überraschend, dass Papst Benedikt XVI. den Begriff der Responsibility to protect positiv aufnahm. Allerdings dürfe dabei der Kontext nicht aus den Augen verloren werden: Die Überlegungen zum Schutz der Menschenrechte stehen im Kontext der kirchlichen Tradition der Kriegsächtung, nach der Krieg an sich eine äußerst schwerwiegende Verletzung der Rechte und Würde der Menschen darstellt. Die eigentliche Frage ist also nicht Souveränität kontra Responsibility to protect, sondern: Schützen wir die Menschenrechte eher, indem wir keinen Krieg führen, oder indem wir bei schweren Menschenrechtsverletzungen intervenieren? Und vor allem: Wie kann R2P dazu beitragen, dass militärische Maßnahmen in ihrem Kontext überflüssig werden? Die kirchliche Friedensethik denkt vom Weltgemeinwohl aus, denkt Gerechtigkeit und Sicherheit gleichrangig. Die Argumentation mit humanitären Gründen birgt eine beträchtliche Missbrauchsgefahr, wie etwa auch in Bezug auf den Irakkrieg deutlich wurde. Falls es eine global verstandene Pflicht zur Intervention gibt, dann müsste das auch beim Einzelnen ankommen können, d.h. dann müssten wir bereit sein zu akzeptieren, dass wir oder unsere Kinder eingezogen werden können, um für den Schutz der Menschenrechte in einer weit entfernten Region zu kämpfen. Eine Weltwehrpflicht müsste entsprechend dem Weltgemeinwohl zumindest denkbar sein. Eine glaubwürdige Legitimation militärischer Interventionen mit dem Schutz der Menschenrechte ist nicht möglich, wenn wir uns nicht auf anderen Ebenen ebenso energisch für den Schutz der Menschenrechte einsetzen, etwa bei der Hilfe für Hungernde.

Anlässlich der Christophorus-Aktion 2012, mit dem Thema „MIVA-Autos für den Südsudan“, feierte der Rektor der Stiftskirche, Militärdekan Mag. Peter Papst, mit den Gläubigen den Sonntagsgottesdienst und segnete im Anschluss daran die zur Fahrzeugsegnung bereitgestellten Fahrzeuge und ihre Fahrer. Die MIVA Austria, ist ein Hilfswerk der katholischen Kirche und richtet sich anlässlich des Christophorus-Sonntags an die Verkehrsteilnehmer, einen ZehntelCent pro unfallfreiem Kilometer für ein MIVA-Auto zu spenden.

Dies ist ein Dankeschön der Fahrzeuglenker für ein gesundes und unfallfreies Heimkommen. Der heilige Christophorus zählt zu den 14 Nothelfern und ist der Patron der Autofahrer. Nach der Fahrzeugsegnung und gemeinsamen Gebet wünschte der Rektor der Stiftskirche allen Anwesenden weiterhin eine gute und gesegnete Fahrt.

Zu einem Studientag über die „Sprachen Heiliger Schriften und ihre Auslegung“, besonders im Blick auf „Krieg und Gewalt – Recht und Frieden in Judentum, Christentum und Islam“ lud das Institut für Religion und Frieden im Rahmen der Reihe „Forum Ethik“ am 30. Mai 2012 in die Landesverteidigungsakademie in Wien. Kooperationspartner waren die Plattform Religion and Transformation in Contemporary European Society der Universität Wien und das Forum für Weltreligionen.

Ein Bericht von Christian Wagnsonner

Mittwoch, 30. Mai 2012

Moussa al-Hassan Diaw vom Institut für Islamische Religionspädagogik der Universität Osnabrück sprach über „Konflikt, Gewalt und Frieden stiften in den Primärquellen des Islam“. Im Islam gilt Gewalt als Teil des irdischen Lebens, die Erde ist kein Paradies. Zur Eindämmung der Gewalt gibt es Regeln und Normen, auch für die Anwendung militärischer Gewalt. Die Bestimmungen des Korans in dieser Frage sind im historischen Kontext zu sehen und beziehen sich vielfach auf den Kampf der islamischen Umma (Gemeinde) gegen die mekkanischen Polytheisten. Krieg darf grundsätzlich nur zur Verteidigung geführt werden. Abu Bakr, der Nachfolger des Propheten, wies seine Kämpfer an, keine Kinder, alten Menschen und Frauen zu verletzen oder zu töten, keine Fruchtbäume zu fällen, sowie kein Vieh zu schlachten außer zum eigenen Lebensunterhalt. Wenn der Gegner sich ergibt, darf er nicht mehr bekämpft werden. Al-Dschihad bedeutet Bemühung, Anstrengung, Einsatz, besonders im Alltag, auch gegen die eigenen negativen Bestrebungen. Eine Form des Dschihad, der sog. kleine Dschihad, bezeichnet in der orthodoxen islamischen Tradition den bewaffneten Kampf zur Verteidigung der islamischen Umma. Den Begriff„heiliger Krieg“ gibt es im orthodoxen Islam nicht. Moderne „Dschihadisten“sind hoch ideologisierte sektenartige Gruppen, die davon ausgehen, dass die Regierung und ihre Institutionen bzw. der Großteil der eigenen Gesellschaft mit dem ursprünglichen Islam nicht übereinstimmen und deshalb bekämpft werden müssen.

Marianne Grohmann vom Institut für Alttestamentliche Wissenschaft und Biblische Archäologie der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien zeigte, wie die sog. Feindpsalmen mit ihren drastischen Bildern von Gewalt und Rache in jüdischen und christlichen Auslegungen interpretiert werden. Viele Texte im Buch der Psalmen sind voll von Gewalt. Zum Teil werden solche Stellen in der Liturgie ausgelassen, weil man der Ansicht ist, dass diese Bilder der Gewalt heute nicht mehr zeitgemäß oder verständlich sind und die Gefahr besteht, dass sprachliche Gewalt zur Legitimation realer Gewalt missbraucht wird. Die Bitten an Gott um Gewalt gegen ungenannte Feinde in Psalm 58 sind Hilfeschreie von Menschen, die in Bedrängnis sind. Die Bitte ist Ausdruck des Wunsches nach ausgleichender Gerechtigkeit. Die Rache geht nicht von Gott aus, und ob und wie die Gewalt auch reale Form annimmt, ist nicht bekannt. Ziel des Psalms ist die Gerechtigkeit, die nur Gott herstellen kann und die Menschen ermutigen soll, gerecht zu handeln. Es geht nicht um grenzenlose Rache, sondern um die Beendigung von Machtmissbrauch und Unrecht, die geltendes Recht missachtet. Am Beginn des Königspsalms Ps 144 steht Gott, der den Kampf lehrt und selbst in den Krieg zieht. Aber schon der 2. Vers zeigt, dass es sich bei den Betern um machtlose Menschen handelt, und in den nächsten beiden Versen werden jegliche menschliche Machtphantasien zurückgewiesen, er erinnert den Menschen an seine Vergänglichkeit und zeigt seine Grenzen auf. Gott wird dann an das Rettungsgeschehen am Sinai erinnert und an sein Handeln in der Natur. Wer die Feinde sind, die lügen und deren Handeln trügerisch ist, bleibt im Text unklar. Psalm 144 geht einen langen Weg vom Krieg zum Frieden, Ziel und Ende des Psalms ist Segen, Fruchtbarkeit bei Pflanzen, Tieren und Menschen. Drei Lesestrategien können grundsätzlich helfen, einen Zugang zu schwierigen biblischen Texten zu bekommen: erstens den ganzen Text ohne Auslassungen zu lesen, zweitens eine historische Einordnung der Texte zu versuchen und sich des geschichtlichen Abstands bewusst zu sein, drittens mithilfe der biblischen Bilder eigene Erfahrungen von Gewalt und Ungerechtigkeit zur Sprache zu bringen. Die elementare Sprache der Psalmen ermöglicht es, Rachegefühle zum Ausdruck zu bringen und sich schrittweise von ihnen zu verabschieden. Rache bzw. Bestrafung geht nicht von Gott aus, sondern erscheint in der Gebetssprache als menschliche Phantasie. Der Gott Israels ist nicht ein Gott der Mächtigen, sondern er leidet mit jenen, die Ungerechtigkeit und Gewalt erleben.

Das ambivalente Verhältnis von Recht und Gewalt im Alten Testament beleuchtete Ludger Schwienhorst-Schönberger vom Institut für Alttestamentliche Bibelwissenschaft der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien. Einerseits ist das Recht dazu da, die Gewalt einzugrenzen, andererseits bedarf das Recht der Gewalt, um seiner Aufgabe der Gewaltbegrenzung nachkommen zu können. Im Alten Testament wird auf einer ersten Ebene die Eingrenzung der Gewalt durch das Recht mithilfe rechtmäßiger Gewalt als sittlich erlaubt und geboten angesehen. Allerdings wird durch dieses Modell Gewalt nicht überwunden, bleibt eine mehr oder weniger verborgene Realität, die immer wieder hervorbricht. Es löst das Problem nur vorläufig, ist gleichsam eine Stabilisierung auf niedrigem Niveau. Gesellschaften neigen oft dazu, die dafür notwendige (latente) Gewalt zu verschleiern. Ein zweites biblisches Modell versucht die Gewalt bloßzustellen und zu überwinden, indem ein Gerechter, der in der Wahrheit Gottes lebt, Opfer unrechtmäßiger Gewalt wird und sie gewaltlos erleidet. In besonderer Weise kommt dieses Modell im Buch Jesaja in den vier Liedern vom Gottesknecht zum Ausdruck. Durch den Tod des Gerechten wird der Gesellschaft einen Spiegel vorgehalten, sie wird mit ihrer gewalttätigen Gottlosigkeit konfrontiert. Auch dieses Modell kann keine letzte Antwort sein, weil es die Gewalt begrenzenden ethischen Maßstäbe außer Kraft setzt und damit unrechtmäßiger Gewalt Tür und Tor öffnen könnte. Erst die endgültige Wiederherstellung des Rechts als ein von Gott in Gang gesetztes Geschehen vermag Unrecht und Gewalt auf Dauer überwinden – ein Geschehen, das allerdings mit Metaphern der Gewalt zum Ausdruck gebracht werden kann.

Militärbischof Werner lädt ein zur Feier des 45. Weltfriedenstages

Wie in jedem Jahr, so stellte Papst Benedikt XVI. auch für 2012 ein wichtiges Thema der Friedensproblematik in den Mittelpunkt seiner Botschaft. Gleichzeitig ist der Weltfriedenstag für die Katholische Militärseelsorge die Gelegenheit, mit dem Anliegen des Friedens ihre Arbeit unter den Soldaten in die Öffentlichkeit zu tragen. So hatte aus Anlass des Weltfriedenstages 2012, mit dem Motto „Die jungen Menschen zur Gerechtigkeit und zum Frieden zu erziehen“ auch dieses Jahr wieder der Militärbischof für Österreich, Mag. Christian Werner, am 24. Mai 2012 in die schöne Wiener Karlskirche eingeladen, um für den Frieden zu beten.

Die Initiative für den Frieden in der Welt zwischen den Völkern und unter den Menschen zu beten, geht zurück auf das Pontifikat des Hl. Vaters Papst Paul VI. und seit 1968 lädt die Weltkirche zu Beginn eines jeden neuen Jahres die Gläubigen und alle Menschen guten Willens ein, das Anliegen einer friedlichen und gerechten Welt in den Mittelpunkt zu stellen. Auch heuer waren zum alljährlichen Festgottesdienst, in gewohnter Weise im Mai, eine großen Schar von rund 400 Angehörigen des Österreichischen Bundesheeres, Soldaten und Zivilisten sowie zahlreichen Gläubigen aus Wien gekommen.

Mit diesem Festgottesdienst hat die Katholische Militärseelsorge nicht nur zum Gebet für den Frieden eingeladen, sondern hat auch damit bekundet, dass der Dienst der Soldaten in einem engen inneren Zusammenhang mit dem steht, was die Förderung und Sicherung des Friedens ausmacht. Der Einladung zum Festgottesdienst waren gefolgt der Leiter der Sektion IV Generalleutnant Mag. Christian Segur-Cabanac, der Leiter der Sektion II Generalleutnant Mag. Dietmar Franzisci, der Kommandant der Landesverteidigungsakademie Generalleutnant Mag. Erich Csitkovits und der neu ernannte Militärkommandant für Wien, Brigadier Mag. Kurt Wagner sowie der Verteidigungsattaché aus Italien.

Militärbischof Mag. Christian Werner feierte in Konzelebration mit Militärgeneralvikar Prälat Msgr. Dr. Franz Fahrner, mit Militärgeneralvikar i.R. Prälat Rudolf Schütz und einer Vielzahl von Priestern den Festgottesdienst. Weiters waren die Militärdiakone Obst Wilhelm Hold und Obst Karl Kastenhofer in ihrer Funktion als Diakone tätig. Als Vertreter der Evangelischen Militärseelsorge war Militärsenior DDr. Karl Trauner und als Vertreter der Orthodoxen Militärseelsorge Vater DDDr. Alexander Lapin zum Festgottesdienst gekommen.

Militärbischof Mag. Christian Werner nahm in seiner Predigt Bezug auf die Botschaft von Papst Benedikt XVI. zum 45. Weltfriedenstag. „Der Weltfriedenstag führt uns jedes Jahr die Vision eines umfassenden Friedens vor Augen“, so der Bischof und „wir wissen, dass dieses Ziel heute noch in weiter Ferne liegt“. Der Bischof zeigt auf, dass dieses Ziel viele Menschen motiviert, die Gewalt nicht einfach hinzunehmen, sondern ihr entgegenzuwirken. „Auch wir Soldaten, besonders in den zahlreichen Auslandseinsätzen, sind nicht nur Österreich und seinen nationalen Interessen, sondern darüber hinaus dem umfassenden Frieden verpflichtet“ so der Bischof wörtlich.

Zum Abschluss ermutigt Werner, sich dem Aufruf des Papstes anzuschließen, ‘„mit größerer Hoffnung auf die Zukunft“ zu blicken, sich vereint zu fühlen „in der Verantwortung für die gegenwärtigen und kommenden jungen Generationen“, mitzuarbeiten, „um der Welt ein menschliches und brüderliches Gesicht zu geben“ und vor allem die jungen Menschen, die uns als Kommandanten, Ausbildner, Lehrer und Eltern anvertraut sind, „zur Gerechtigkeit und zum Frieden zu erziehen“!‘

Der Friedensgottesdienst wurde kirchenmusikalisch durch die Militärmusik Oberösterreich und die Orgel der Karlskirche sehr feierlich ausgerichtet. Nach dem Festgottesdienst spielte die Militärmusik Oberösterreich ein kurzes Platzkonzert vor der Karlskirche. Die Feierlichkeiten zum Weltfriedenstag fanden mit dieser musikalischen Umrahmung ihren würdigen Abschluss und wohl keiner der Gäste ließ es sich nehmen, den Weltfriedenstag bei Gulaschsuppe und Getränken gemeinsam ausklingen zu lassen.

Landesverteidigungsakademie, 1070 Wien: Auf Einladung des Militärbischofs für Österreich, Mag. Christian Werner, fand am 2. Februar 2012 an der Landesverteidigungsakademie ein Studientag für Kommandanten zum Thema „Persönlichkeit und Charakter“ statt.

Univ.Doz. DDr. Raphael Bonelli ging zunächst der Frage nach „Wie werde ich, was ich bin?“, und erläuterte Grundlagen, Dimensionen und Zusammenhänge von Temperament, Persönlichkeit und Charakter. Es gibt zwar eine biologische und neurologische Basis für individuelle Prägungen ebenso wie die Einflüsse der sozialen Umwelt, dennoch verbleibt dem Menschen ein Bereich von Freiheit und Verantwortung für die Formung seines Charakters und seiner Persönlichkeit. In seinen Ausführungen zu Selbsterkenntnis und Charakterbildung betonte er daher auch die Bedeutung von Tugendhaltungen wie Weisheit, Mut, Liebe, Gerechtigkeit, Mäßigung und Offenheit für Transzendenz, damit menschliches Leben authentisch sein und gelingen kann.

Dr. Reinhard Pichler beschäftigte sich in seinem Vortrag mit Wegen aus Sinnkrisen. Die Sinnfrage wird im täglichen Leben meist nicht ausdrücklich gestellt, Lebenssinn ist auch nicht durch einen Entschluss des Willens herzustellen, dennoch ist Sinn im Leben ähnlich gegenwärtig wie die Luft zum Atmen. Ausdrücklich bewusst wird die Frage oft in Krisenzeiten. Es geht dann darum, sich neu für das Leben und für das eigene Person-Sein zu entscheiden, um weiter mit „innerer Zustimmung“ leben zu können. Dr. Pichler zeigte dies konkret an den Beispielen der Überwindung des Angstkreises und dem Umgang mit dem Burn Out-Syndrom. Er ging dabei besonders auf jene sozialen und persönlichen Bedingungen ein, die in diesem Zusammenhang für Männer in unserer Gesellschaft bestimmend sind.

In den regen Diskussionen der Teilnehmer zeigte sich, dass diese Fragen gerade für militärische Kommandanten mit ihrer besonderen Verantwortung große Bedeutung haben. Hilfen aus der Psychotherapie, die im Blick auf die Lebenswirklichkeit gangbare Wege aufzeigen, stoßen dabei auf großes Interesse.

Feierliche Verabschiedung des „alten“ Präsidiums im Rahmen einer Festveranstaltung

Ein Bericht von Brigadier Martin Jawurek

Bereits am 18. Oktober 2012 fand im Rahmen der Herbstkonferenz der Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten (AKS) die Ablöse des bisherigen Präsidiums unter der Leitung von Generalmajor Sinn statt. Nach 10 Jahren erfolgreicher Führung wurde die Leitung an Brigardier Jawurek und sein Team übergeben. Generalmajor Sinn kann somit verstärkt seine Aufgabe als Präsident des Apostolats Militaire International (AMI) wahrnehmen. Über die Herbstkonferenz und die Übergabe des Präsidiums wurde an dieser Stelle bereits im Detail berichtet.

Nach der Einarbeitung des neuen Präsidiums erfolgte nun am 21. Februar 2013 die feierliche Verabschiedung des „alten“ Präsidiums im Rahmen einer Festveranstaltung. Diese wurde durch einen Festgottesdienst in der Stiftskirche eingeleitet und mit einer Feier an der Landesverteidigungsakademie fortgeführt.

Eine besondere Ehre war die Anwesenheit und die Ansprache des österreichischen Militärbischofes SE Christian Werner. Er lobte in seiner Rede die Leistungen des Präsidiums Generalmajor Sinn und hob besonders die Bearbeitungen zu den Themen „Soldat sein im 3. Jahrtausend“ und „der Initiative“ zur Betreuung der Angehörigen von Soldaten im Auslandseinsatz“ hervor.

Die Verabschiedung wurde durch die Anwesenheit einer großen Anzahl von Ehrengästen unter Führung von GenLt Mag. Segur-Cabanac ausgezeichnet.

Eine besondere Überraschung für die Geehrten war der kurzfristige Besuch von Brigadegeneral Kloss von der Gemeinschaft Katholischer Soldaten (GKS) der Bundeswehr unserer Partnerorganisation, mit der uns eine schon in die Jahrzehnte gehende Partnerschaft verbindet.

Das neue Präsidium der AKS wird sich in weiterer Folge der Beitragsleistung zur Diözesansynode in Salzburg und der Vorbereitung auf die AMI Konferenz, beides im September dieses Jahres, mit Schwergewicht widmen. Neben diesen Aufgaben ist die Unterstützung und Bewerbung der Soldatenwallfahrt 2013 nach Lourdes ein besonderes Anliegen der AKS.

Neue Publikation der Reihe Ethica Themen ist soeben erschienen.

Ein Bericht von Christian Wagnsonner

Mit der Frage nach dem Verhältnis von Militär und Umwelt beschäftigt sich die neueste Publikation der Reihe Ethica Themen. Sie trägt den Titel "Krieg mit der Natur? Militärische Einsätze zwischen Beherrschung des Geländes und Bewahrung der Umwelt" (hg. v. Christian Wagnsonner und Stefan Gugerel) und versammelt die Beiträge eines Seminars, das im Sommer 2011 an der Heeresunteroffiziersakademie in Enns veranstaltet wurde.

Kurz zuvor ist das Heft "Ethik im Kontext individueller Verantwortung und militärischer Führung" erschienen. Herausgeber sind Edwin R. Micewski, der ehemalige Leiter des Instituts für Human- und Sozialwissenschaften an der Landesverteidigungsakademie, und Thomas Schirrmacher, Professor für Religionssoziologie in Timisoara, Professor für globale Ethik in Shillong und Sprecher für Menschenrechte der weltweiten Evangelischen Allianz. Diese Publikation geht auf eine Reihe von Veranstaltungen zurück, die von der Akademie für Information und Kommunikation der Deutschen Bundeswehr initiiert wurden und bei denen z.T. auch das Institut für Religion und Frieden vertreten war.

Weiters wurde von Gerhard Marchl und Christian Wagnsonner der Band "Westliche, universelle und christliche Werte? Menschenrechte, Migration, Friedenspolitik im Europa des 21. Jahrhunderts" herausgegeben als Dokumentation einer gemeinsamen Veranstaltung des Instituts für Religion und Frieden und der Stiftung Pro Oriente.

Am 16. Mai 2013 lud Militärbischof Mag. Christian Werner zum Gottesdienst anlässlich des Weltfriedenstags in die Wiener Karlskirche. Als Vertreter der Ökumene waren der evangelische Militärsenior Karl-Reinhart Trauner und der orthodoxe Militärseelsorger Alexander Lapin anwesend. Mit der jährlichen Feier des Weltfriedenstags gibt die Kirche der Hoffnung auf eine bessere Welt, auf ein Wachstum des Friedens und der Gerechtigkeit Ausdruck. In seiner Predigt stellte Bischofsvikar Dr. Werner Freistetter die Grundzüge der diesjährigen Weltfriedensbotschaft „Selig, die Frieden stiften“ vor, der letzten des emeritierten Papstes Benedikt XVI.

Im Rahmen der Reihe 1914-Frieden-2014 des Instituts für Religion und Frieden, des Friede-Instituts für Dialog, der Journalists and Writers Foundation und des Forums für Weltreligionen sprach Univ.-Prof. Dr. Hans Köchler am 21. Mai 2014 an der Landesverteidigungsakademie in Wien über „Krieg im 21. Jahrhundert“. Köchler ist Professor für Philosophie an der Universität Innsbruck und Präsident der International Progress Organisation (I.P.O.), einer NGO mit UN-Beraterstatus. 2000 wurde er von UN-Generalsekretär Kofi Annan zum Internationalen Beobachter beim Lockerby-Prozess ernannt.

Ein Bericht von Christian Wagnsonner

In seiner Begrüßung erinnerte der Kommandant der Landesverteidigungsakademie, Generalleutnant Erich Csitkovits, an die Schlacht bei Aspern vor genau 205 Jahren. Vieles habe sich seither verändert, mit politischen, sozialen und kulturellen Umwälzung gehe auch eine sich wandelnde Art der Kriegsführung einher. Csitkovits verwies dabei insbesondere auf den war on terrorism, die Problematik gescheiterter Staaten (failed states) sowie cyber war und cyber security.

Dr. Paul Georg Ertl vom Institut für Human- und Sozialwissenschaften stellte in seiner Einleitung drei Dimensionen des Krieges heraus: Mythos (Erzählung), Gewalt und Hodos (Weg) als konkrete Praxis zwischen Mythos und Gewalt. Die Rede vom Krieg sei heute vielschichtiger und diffuser geworden, die große Erzählung, der große Mythos wurde durch viele kleine Mythen ersetzt. Auch die Rede vom Frieden hat sich gewandelt. Friede ist heute mehr als Nicht-Krieg.

Normative Ansprüche sind mit ihm untrennbar verbunden: Sicherung des Lebens, der Freiheit der Menschen und seiner politisch-gesellschaftlichen Ordnung.

Die Spezies Mensch habe sich aus Sicht von Univ.Prof. Hans Köchler in den letzten 100 Jahren im Grunde nicht geändert. Die Friedensliebe ist leider nicht größer geworden. Geändert haben sich lediglich die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Legitimationsstrategien militärischer Gewalt, nicht aber die moralische Qualität der Gewaltanwendung. Vor dem 1. Weltkrieg hatte der staatliche Souverän das Recht, einen Krieg zu beginnen, sofern er ihn formaliter korrekt erklärte. Heute ist gemäß der Charta der Vereinten Nationen nur mehr ein Verteidigungskrieg erlaubt. Allerdings darf der UN-Sicherheitsrat unter bestimmten Umständen kollektive militärische Maßnahmen beschließen, um den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren oder wiederherzustellen. Allgemeine Zustimmung in der internationalen Gemeinschaft findet heute zudem das humanitäre Einschreiten zum Schutz des Lebens, wenn der Staat seiner Verantwortung, die Bürger vor schweren Menschenrechtsverletzungen zu schützen (responsibility to protect), nicht nachkommen kann oder will. Ein moralisches Dilemma in diesem Zusammenhang sei, dass das Leben durch Maßnahmen geschützt werden soll, die auch die Zerstörung von Leben implizieren. Heute werde militärische Gewalt meist mit dem Hinweis legitimiert, dass es gar nicht mehr anders gehe, dass man dazu also moralisch gezwungen sei, um einen Aggressor zurückzuschlagen oder Völkermord oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verhindern. Dabei sei allerdings nicht immer klar, ob die eigentlichen Motive wirklich so moralisch sind. Die Durchsetzung nationaler Interessen spiele bei der Legitimation militärischer Gewalt kaum mehr eine Rolle. Die USA argumentieren in jüngster Zeit allerdings wieder verstärkt damit.

Am Dienstag, den 1. Juli, veranstalteten die Militärpfarre Wien und die Orthodoxe Militärseelsorge eine gemeinsame interreligiöse Führung für Angehörige des Gardebataillons. Besichtigt wurden dabei der Stephansdom und die griechische Katherale „Zur heiligen Dreifaltigkeit“

Der erste Teil war eine thematische Führung durch den Dachboden des Stephansdoms. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Dach des Stephansdoms komplett zerstört, nicht durch einen direkten Bombeneinschlag, sondern durch Feuer, das sich von den umliegenden Häusern auch auf den Dom ausbreitete. Nach dem Krieg gelang der rasche Wiederaufbau durch großzügige Unterstützung der Bevölkerung, der Stadt Wien und aller anderen Bundesländer. Der zerstörte Holzdachstuhl wurde dabei durch eine (leichtere!) Stahlkonstruktion ersetzt. Die rund 20 Tonnen schwere Pummerin im Nordturm, eine der größten Glocken Europas, ist ein Geschenk des Bundeslands Oberösterreich. Sie wurde 1951 in St. Florian (bei Linz) u.a. aus Resten der zersprungenen Alten Pummerin gegossen und nach Wien transportiert.

Im zweiten Teil besuchten die Soldaten der Garde die griechische Kathedrale „Zur heiligen Dreifaltigkeit“ am Fleischmarkt. Sie nahmen dort an einer Wasserweihe teil, einer liturgischen Feier der Orthodoxen Kirche am Ersten jeden Monats. Nach einer Kirchenführung durch den orthodoxen Militärseelsorger Alexander Lapin und Prof. Peter Mallat wurden sie von Metropolit Arsenios, dem Vorsitzenden der Orthodoxen Bischofskonferenz in Österreich, empfangen. Metropolit Arsenios betonte, dass die Orthodoxe Kirche auch für die staatlichen Institutionen bete, besonders auch für das Bundesheer, das den Menschen Schutz und Hilfe biete und dafür sorge, dass sich die Menschen in diesem Land geborgen fühlen können.

Empfehlungen

Das Georgsfest 2024: Ein Tag der Ehrung …

Am 23. April 2024, dem Hochfest des Heiligen Georg, dem legendären Drachentöter und Schutzpatron des Militärs, wurde in der St. Georgs-Kathedrale in Wiener Neustadt eine feierliche Patronatsmesse zelebriert. Ein Tag... Weiterlesen

Feierliche Vesper zur Ehre des Heiligen …

Am 23. April 2024, dem Hochfest des heiligen Märtyrers Georg, des Kirchenpatrons der St. Georgs-Kathedrale, versammelten sich Gläubige zur Vesper im neuen Chorgestühl. Durch die Stimmen der Schola Resupina wurde... Weiterlesen

Fidelis von Sigmaringen: Ein Leben volle…

Am 24. April eines jeden Jahres gedenkt die katholische Kirche einem herausragenden Heiligen: Fidelis von Sigmaringen, geboren als Markus Roy, der als Ordensmann, Priester und Märtyrer bekannt ist. Sein Gedenktag... Weiterlesen

Der Heilige Georg: Ein Symbol von Tapfer…

Im Panorama der christlichen Heiligen erstrahlt der Heilige Georg in einem besonderen Glanz, unvergessen für seine mutige Tapferkeit und seinen unerschütterlichen Glauben. Doch wer war dieser legendäre Mann, dessen Name... Weiterlesen

Tanner: Soldatenberuf braucht religiöse …

ÖVP-Verteidigungsministerin sieht religiöse Vielfalt im Bundesheer als "wesentlichen Wert" - Debatte mit 70 Grundwehrdienern verschiedener Religionszugehörigkeiten in Wien Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hat die Bedeutung der religiösen Begleitung für den Soldatenberuf... Weiterlesen

„Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, de…

Soldatenfirmung in Güssing mit Militärbischof Werner Freistetter Am 12. April 2024 fand in der prachtvollen Basilika Güssing eine bewegende Zeremonie statt, bei der fünf Soldaten das Sakrament der Firmung erhielten. Unter... Weiterlesen

Fastentücher: Eine alte Tradition in der…

Besucht man in der Fastenzeit eine Kirche oder einen der darin abgehaltenen Gottesdienste, so fällt auf, dass der Altar oder bildliche Darstellungen Jesu mit einem meist künstlerisch gestalteten Tuch verhangen... Weiterlesen

Palmsonntag: Der Beginn der Karwoche

Palmsonntag: Der Beginn der Karwoche Was trug sich am Palmsonntag vor mehr als 2000 Jahren zu, woher hat dieser Tag seinen Namen und welche Bräuche werden an diesem Tag begangen? Interessantes... Weiterlesen

Orthodoxe Fastenzeit beginnt am 18. März…

Ostern feiern orthodoxe Christen heuer am 5. Mai - Woche vor der Fastenzeit wird in der Orthodoxie als "Butterwoche" oder auch "Käsewoche" bezeichnet Für die orthodoxen Christinnen und Christen in Österreich... Weiterlesen

Brauchtum rund um Ostern

Eier, Lamm und Hase: Tierische Osterbräuche als Symbol für Auferstehung - Palmbuschen, Osterspeisensegnung und Ratschen Rund um Ostern gibt es seit Jahrhunderten eine bunte Reihe von Bräuchen und Symbolen, die bis... Weiterlesen

ORF bringt "Stunde für den Frieden…

Ansprache von Bundespräsident Van der Bellen sowie der Vertreterinnen und Vertreter der Kirchen und Religionsgesellschaften ab Sonntag, 13 Uhr, in voller Länge zum Nachsehen Zu einer "Stunde für den Frieden" hatte... Weiterlesen

Lackner: Am "Tag des Judentums…

Der Vorsitzende der Österreichischen Bischofskonferenz bekräftigte Auftrag aller Christen, entschieden gegen Hass und Gewalt gegenüber Juden aufzutreten. Der Salzburger Erzbischof Franz Lackner ruft dazu auf, am kirchlichen "Tag des Judentums" (17... Weiterlesen

Ökumenischer Rat ruft zur Teilnahme am …

"Tag des Judentums" am 17. Jänner wird heuer bereits zum 25. Mal begangen - Ökumenischer Rat der Kirchen dankbar und "voll Freude", dass der "Tag des Judentums" mittlerweile in ganz... Weiterlesen

Pastoraltagung 2024: Pochen auf "ve…

Pastoraltagung 2024: Pochen auf "verantwortungsvolles Wirtschaften" Renommierte Fachtagung vom 11. bis 13. Jänner in Salzburg/St.Virgil unter dem Titel "Gutes Leben" - Themen sind u.a. "Gut und Böse" in der Ökonomie, Kirchenfinanzen... Weiterlesen

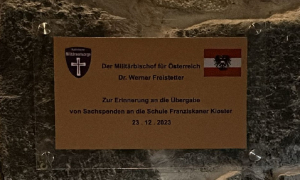

Militärpfarre bei der Direktion 1 (Graz)…

13 Jahre ist es her, als Vizeleutnant Heinz Vieider und Militärseelsorger Markus Riegler im UN-Einsatz am Golan waren. Dort besuchten die beiden auch das Kloster, in dem der Franziskaner Engelbert... Weiterlesen

Freistetter: Sternsinger verkünden …

Sternsingergruppe aus Frauenkirchen bei Militärbischof Freistetter und Bundesministerin Tanner - Österreichs größte entwicklungspolitische Spendenaktion feiert 2023/24 rundes Jubiläum - Rund 85.000 Kinder und Jugendliche bis 7. Jänner unterwegs Die Sternsingeraktion der... Weiterlesen

Rauhnächte: Bedeutung, Ursprung und manc…

Wer kennt sie nicht, die mystische Zeit der Rauhnächte. Die Zeit, in der frühere Kulturen glaubten, dass da die Tore zur „Anderswelt“ weit offen standen. Diese Zeit, so glaubte man... Weiterlesen

26. Dezember: Gedenktag des Heiligen Ste…

Einblicke in das Leben und Sterben des Heiligen Unmittelbar nach Weihnachten, also nach dem Fest der Geburt Jesu, gedenkt die Kirche des Hl. Stephanus. Allein schon dieser Patz, den ihm die... Weiterlesen

Rund 2,4 Milliarden Christen weltweit fe…

Das kirchliche Fest der Geburt Christi wird seit dem 4. Jahrhundert gefeiert - Franz von Assisi "erfand" 1223 die Weihnachtskrippe - Erster Wiener Christbaum stand 1814 im Salon von Baronin... Weiterlesen

Weihnachtsgottesdienste finden: Katholis…

Insgesamt 10.000 Gottesdienste können österreichweit zu Weihnachten und Neujahr via App und Website abgefragt bzw. gesucht werden - Neu: Auch Gottesdienstübertragungen werden angezeigt Der Besuch eines Gottesdienstes gehört für viele Österreicherinnen... Weiterlesen

Ökumenischer Gottesdienst mit Abgeordnet…

Militärbischof Freistetter thematisiert angesichts des Nahost-Krieges die biblische Sehnsucht nach Heimat, Gerechtigkeit und Frieden Wien, 12.12.2023 (KAP) Mitglieder des Nationalrates und des Bundesrates haben gemeinsam mit Vertretern der christlichen Kirchen einen... Weiterlesen

Adventimpulsplakate des Referats für Öff…

Jedes Jahr hin zum Advent stellt das Referat für Öffentlichkeitsarbeit und Medien den katholischen Militärpfarren Österreichs Impulsplakate zur Verfügung. Diese werden infolge in den Kasernen in den Schaukästen und vor... Weiterlesen

Kärntner Adventkonzert in der St. Georgs…

Traditionelles Kärntner Adventkonzert am 9. Dezember Am Samstag, 09.12.2023, laden die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten und das Kommando der Theresianischen Militärakademie um 19:00 Uhr zum traditionellen Kärntner Adventkonzert in der St.Georgs-Kathedrale an... Weiterlesen

8. Dezember: Das Hochfest Mariä Empfängn…

Die römisch-katholische Kirche begeht am 8. Dezember, neun Monate vor dem Fest der Geburt Mariens (8.September), das Hochfest der Empfängnis Mariens. Die vollständige Bezeichnung des Festes lautet: Hochfest der ohne... Weiterlesen

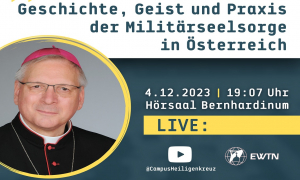

7über7-Vortrag mit Militärbischof Werner…

Im Rahmen der Vortragsreihe „7über7“ hält Bischof Werner Freistetter am 04. Dezember 2023 den Vortrag zum Thema: "Geschichte, Geist und Praxis der Militärseelsorge in Österreich". Der Vortrag wird im Anschluss an... Weiterlesen

Vor 175 Jahren starb der "Stille Na…

Vor 175 Jahren Joseph Mohr. Ewige Ruhe fand der Leichnam des Priesters in Wagrain - sein Kopf in Oberndorf Es war der Barbara-Tag (4. Dezember) 1848: Um 8.30 Uhr starb im Wagrain... Weiterlesen

Adventkranzsegnungen

Diese Woche segnete Militärbischof Werner Freistetter sowohl im Amtsgebäude Rossau Bernardis-Schmid als auch in der Generalstabsabteilung, in Anwesenheit von General Rudolf Striedinger, Adventkränze. Unter anderem nahm auch Frau Bundesminister Klaudia... Weiterlesen

Stichwort: Advent

Erster Adventsonntag ist am 3. Dezember, der Heilige Abend fällt heuer auf einen Sonntag 3. Dezember: Der Beginn der vorweihnachtlichen Adventzeit Mit dem ersten Adventsonntag am 3. Dezember beginnt nicht nur... Weiterlesen

Klimakonferenz in Dubai beginnt

Papst Franziskus wird nun doch nicht zum Auftakt des UN-Weltklimatreffens nach Dubai reisen. Am Dienstagabend wurde die für das kommende Wochenende geplante dreitägige Reise abgesagt. Das zuletzt erkrankte 86-jährige Kirchenoberhaupt... Weiterlesen

Wissenswertes rund um den Advent

Advent - das ist eine Zeit, die jeder von uns mit ganz bestimmten und persönlichen Vorstellungen und Erinnerungen verbindet. Advent - das ist (wäre) eine Zeit des Ruhigwerdens, der inneren... Weiterlesen

Soldatenkirche am Truppenübungsplatz Liz…

Am 20.11.23 wurde die Christkönig-Kirche am Truppenübungsplatz Lizum/Walchen nun offiziell in die Liste der "Seelenplatzerl" der kath. Jugend feierlich aufgenommen. Bei bestem Wetter zelebrierte Militärpfarrer Christoph Gmachl-Aher mit Diakon Amtsrat Richard... Weiterlesen

15. November: Hl. Leopold

Seit der Heiligsprechung im Jahr 1485 wird der Leopoldi Tag immer am 15. November begangen (in Anlehnung an sein Todesdatum 15. November 1136). Das Zentrum der Festlichkeiten ist Klosterneuburg. Dort... Weiterlesen