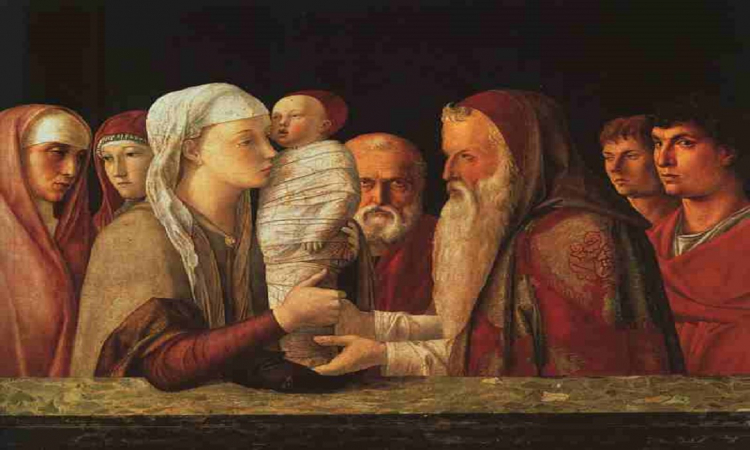

Giovanni Bellini, 1460 - 1464, Galleria Querini Stampalia in Venedig

Bild: Gemeinfrei, Joachim Schäfer - Ökumenisches Heiligenlexikon.

Giovanni Bellini, 1460 - 1464, Galleria Querini Stampalia in Venedig

Bild: Gemeinfrei, Joachim Schäfer - Ökumenisches Heiligenlexikon.

Am 2. Feber feiert die katholische Kirche das Fest der "Darstellung des Herrn", das im Volksmund als "Mariä Lichtmess" bekannt ist. Doch was steckt hinter diesem Hochfest, das Licht, Weihnachten und alte jüdische Rituale miteinander verbindet?

Ein Kind im Tempel: Die Ursprünge des Festes

Die Wurzeln des Festes finden sich im Lukasevangelium. Maria und Josef bringen ihren erstgeborenen Sohn Jesus in den Tempel, wie es das Gesetz Moses verlangt. Dort begegnen sie Simeon und Hanna, zwei alten, gottesfürchtigen Menschen, die im Kind Jesus den lang ersehnten Messias erkennen. Simeons Lobgesang – "Nun lässt du, Herr, deinen Knecht in Frieden scheiden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen" – wurde später zum Nachtgebet der Kirche, dem "Nunc dimittis".

Dieses Ereignis birgt doppelte Bedeutung: Einerseits wird Jesus als "Licht, das die Heiden erleuchtet" gepriesen, andererseits markiert der Tag die Reinigung Marias, die nach alttestamentlichem Gesetz 40 Tage nach der Geburt eines Sohnes als abgeschlossen galt.

Lichterprozessionen und der Ursprung von "Mariä Lichtmess"

Bereits im 4. Jahrhundert wurde das Fest in Jerusalem gefeiert, zunächst als "Fest der Begegnung". Es entwickelte sich zur Tradition, dass Gläubige mit Kerzen Christus symbolisch entgegengingen – inspiriert vom Lobgesang des Simeon und den Berichten des Palmsonntags.

Im Westen entstand der Brauch, die Kerzen zu segnen, die im Kirchenjahr verwendet werden. Daraus leitet sich der Name "Mariä Lichtmess" ab. Die Lichtsymbolik betont, dass Jesus als das Licht der Welt gekommen ist, ein Bezug, der auch den Übergang von der Weihnachtszeit zur Alltagsliturgie markiert.

Jesus und Maria – zwei Perspektiven

Das Fest bewegt sich zwischen zwei Schwerpunkten: der "Darstellung Jesu im Tempel" und der "Reinigung Mariens". Die Ostkirche legt den Fokus auf die Begegnung Jesu mit seinem Volk, symbolisiert durch Simeon und Hanna. Im Westen hingegen wurde lange Zeit die Reinigung Mariens hervorgehoben, weshalb das Fest auch als "Purificatio Mariae" bekannt war. Erst durch die Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils wurde der Schwerpunkt wieder stärker auf Jesus als Mittelpunkt des Festes gelegt.

Weihnachten klingt nach: Das Licht der Welt

Obwohl der Weihnachtsfestkreis offiziell mit der Taufe des Herrn Mitte Jänner endet, erinnert "Darstellung des Herrn" noch einmal an die Geburt Jesu. Simeons Worte vom Licht, das die Welt erleuchtet, schlagen eine Brücke zwischen Weihnachten und dem Alltag. Manche Gemeinden und Orden lassen ihre Weihnachtskrippen und Christbäume bis zum 2. Feber stehen – ein stilles Echo der festlichen Zeit.

Von Kerzen bis Knechten: Die weltliche Dimension

Neben seiner liturgischen Bedeutung hatte "Lichtmess" auch in der Wirtschaft eine Rolle. Bis ins 19. Jahrhundert markierte der Tag in der Landwirtschaft den Abschluss des Wirtschaftsjahres: Knechte und Mägde erhielten ihren Lohn, wechselten oft ihre Arbeitsstellen und genossen ein paar freie Tage. Auch Handwerker legten an diesem Tag ihr Kunstlicht nieder, da die Tage wieder länger wurden.

Fazit: Ein Fest zwischen Tradition und Moderne

"Darstellung des Herrn" verbindet alte jüdische Rituale, die Botschaft von Weihnachten und die Lichtsymbolik zu einem vielschichtigen Hochfest. Die Begegnung Jesu mit Simeon und Hanna erinnert an die Hoffnung auf Erlösung, während die Kerzen uns auf das Licht verweisen, das durch Christus in die Welt gekommen ist. Dieses Fest ist nicht nur ein Schlussakkord der Weihnachtszeit, sondern auch ein Neubeginn voller Licht und Hoffnung.