Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Diözese

Aktuelles aus der Diözese

... Ursachen und Folgen des Ersten Weltkrieges

Das heurige Gedenkjahr war auch für das Österreichische schwarze Kreuz und die Kriegsgräberfürsorge Anlass für eine Gedenkveranstaltung in der Ruhmeshalle des Heeresgeschichtlichen Museums am 23. Oktober. Dabei konnte ÖkRat Peter RIESER, Generalsekretär Oberst i.R. Alexander BARTHOU sowie der Direktor des Heeresgeschichtlichen Museums, HR Dr. Christian ORTabei konnte ÖkRat Peter RIESER, Generalsekretär Oberst i.R. Alexander BARTHOU sowie der Direktor des Heeresgeschichtlichen Museums, HR Dr. Christian ORNER, zahlreiche Ehrengäste begrüßen, allen voran Bundespräsident Dr. Heinz FISCHER.

Beim Totengedenken verwies Bischofsvikar und Ordinariatskanzler Dr. Harald TRIPP auf die Bedeutung des Totengedenkens als Liebesdienst der Angehörigen und der christlichen Gemeinschaft im Sinne einer Menschenpflicht. Religionen könnten, so der Bischofsvikar, vorausschauend sein, und die Überzeugung mitteilen, dass Krieg ein Übel ist und dass Gewalt niemals im Namen Gottes gerechtfertigt werden, sondern hingegen nur in einer Kultur der Begegnung und des Dialoges der wahre und stabile Friede gegründet werden könne.

Dr. Tripp verwies im Blick auf die Bewahrung und Erhaltung der Kriegsgräber als Erinnerung an Leiderfahrung und Sterben auf das Gedicht „Chor der Steine“ der Nobelpreisträgerin Nelly Sachs, für die die Erinnerung und das Gedenken als unzerstörbare Steine fortexistierten.

In mehreren Wortmeldungen wurde auch in Dankbarkeit auf den jüngsten Besuch und die Bedeutung des Gebetes durch Papst Franziskus auf einem Soldatenfriedhof bei Fogliano di Redipuglia in Friaul (Italien) verwiesen, bei dem Präsident RIESER mit Kameraden die Gelegenheit hatte, den Nachfolger Petri persönlich zu begrüßen und zu begleiten.

Am 23. Oktober fand, letztlich als Folgeveranstaltung des Katholischen Bildungswerkes zum Bedenkjahr 2014 an der Militärakademie zu Wr. Neustadt in Zusammenarbeit mit dem Institut für Offiziersausbildung und dem Kath. Bildungswerk und dem Bildungshaus St. Bernhard ein Symposium statt, welches der Frage nach dem Glauben im Krieg, bzw. Einsatz und der Rolle der Militärseelsorge nachgehen wollte. Zielpublikum waren vor allem der erste und zweite Jahrgang dieser so geschichtsträchtigen Bildungseinrichtung, welche nicht nur von Militärseelsorgern, sondern auch von erfahrenen Einsatzsoldaten hören sollten, wie der Einsatz in Krisen- und Kriegsgebieten das leben der Soldaten verändert.

Im ersten Teil des Abends referierte der Militärpfarrer von Burgenland ausgehend von der Situation der Kirchen 1914 bis zur Militärseelsorgsstruktur 2014, während dies Militärsenior Mag. Michael Lattinger für die der evangelischen Militärseelsorge ausführte. Mag. Abdulmedzid Sijamhodzic, Stellvertretender Generalsekretär des Obersten Rates der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich, berichtete über die diesbezüglichen Erkenntnisse der Islamischen Seelsorge im ÖBH, nicht ohne Blick auf das neu zu entstehende Islamgesetz.

Im Gedenkjahr 100 Jahre nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs stellte die diesjährige Enquete des Instituts für Religion und Frieden die Frage nach der Rolle der Katholischen Kirche sowie anderer Konfessionen und Religionsgemeinschaften im Ersten Weltkrieg.

Auf Einladung von Militärbischof Christian Werner und Institutsleiter Bischofsvikar Werner Freistetter nahmen Vertreter der Militärseelsorge aus 14 Ländern an der Veranstaltung teil, darunter Militärerzbischof Santo Marciano (Italien), Militärbischof František Rábek (Slowakei) und Weihbischof Frank Richard Spencer (USA).

Ein Bericht von Christian Wagnsonner

Vor hundert Jahren marschierten die Europäer in einen Krieg, der sich rasch von einem lokalen zu einem globalen Konflikt auswuchs und ideologisch und materiell totalisierend wirkte, erläuterte Dr. Patrick Houlihan von der Universität Chicago. Seine Auswirkungen haben die moderne Welt mitgestaltet. Der Faktor Religion in der Betrachtung dieses Kriegs weitgehend ignoriert wird. Erst neuere Studien weisen auf den bestimmenden Einfluss des Krieges auch auf die religiöse Geschichte der modernen Welt hin. Wien sei dafür ein wichtiger Erinnerungsort. Trotz der engen Verbindung von Thron und Altar (Katholischer Kirche) hatte Österreich-Ungarn auch Protestanten, Juden, Orthodoxe und Muslime als offizielle Religionsgemeinschaften anerkannt. So stand der Islam aus dem Osten – viele Jahrhunderte der ideologische Erzfeind der Habsburgermonarchie – am Ende im auf ihrer Seite, kämpften bosnische Muslime in der k.u.k.-Armee.

Die Vielfalt religiöser Erfahrung während und nach dem Krieg lasse sich, so Houlihan, nicht einfach anhand des Schemas Glaubensverlust und Niedergang der religiösen Institutionen begreifen. Nach dem Krieg behielten viele Christen ihren Glauben. Im Deutschen Reich gab es etwa 1923 trotz der Gebietsverluste 18 Prozent mehr katholische Priester als 1914. Eine wichtige Rolle als Autoritätsfiguren zwischen Heimat und Front, Kirche und Staat, Kombattanten und Nichtkombattanten kam Militärseelsorgern zu. Sie standen im Dienst der jeweiligen Staaten, die von ihnen erwarteten, in staatlichem Interesse den Kampfwillen der Soldaten zu stärken, und keinen Spielraum für Verweigerung aus Gewissensgründen zuließen. In der Öffentlichkeit wurden jedenfalls viele liturgischen Handlungen als Waffensegnungen und Sanktionierung der militärischen Gewalt wahrgenommen. Manche Seelsorger waren aber auch wichtige historische Zeugen, manche dokumentierten und reflektierten schonungslos die Schrecken moderner Kriege.

Über die Auswirkungen des Ersten Weltkriegs auf die Religionsgemeinschaften in der Türkei sprach der türkische Schriftsteller und Journalist Mustafa Akyol. Als der Krieg begann, war ein Drittel der Bevölkerung nichtmuslimisch (Griechen, Armenier, Juden…), heute sind es 1 Prozent.

Im Gefolge des Ersten Weltkriegs, in dem Bürger der unterschiedlichen Religionen und Nationalitäten auf osmanischer Seite noch gemeinsam kämpften, kam es im Zug einer Politik nationaler Vereinheitlichung zur Entchristianisierung der Türkei. Für alles Nichttürkische gab es keinen Platz mehr. Minderheiten wurden vertrieben oder im Zug eines Bevölkerungstauschs zwischen Griechenland und der Türkei umgesiedelt. Viele Armenier wurden schon während des Kriegs im osmanischen Reich unter jungtürkischer Führung gewaltsam vertrieben bzw. ermordet. Die Kurden wurden zu Türken erklärt (Bergtürken), ihre Sprache verboten. Ein nationalistischer Wahnsinn hatte die Türkei erfasst, ganz ähnlich wie auch viele andere Länder. In den 600 Jahren osmanischer Herrschaft hatte es zwar gewissen Einschränkungen für nichtmuslimische Minderheiten gegeben, aber keine vergleichbaren Vertreibungen oder Repressionen. Das Ende des Osmanischen Reichs bedeutete auch das Ende des Kalifats, das trotz fortschreitenden Bedeutungsverlusts der islamischen Welt doch noch eine gewisse Struktur gegeben hatte. Ihr Verschwinden ermöglichte erst das Auftauchen fanatischer Gruppen, die z.T. offen das Kalifat für sich reklamierten. Sie entstanden vielfach in Situationen der Bedrohung oder Erniedrigung: in den von den Folgen des Kolonialismus geprägten und teils künstlich geschaffenen arabischen Staaten nach dem Scheitern marxistischer bzw. arabisch-nationalistischer Projekte. Besonders Palästina wurde zu einem Brennpunkt dieser Entwicklungen. In einer sehr schönen Stelle des Korans heißt es, dass Gott zwar eigentlich eine einzige Gemeinschaft wollte. Um die Menschen zu testen, habe er aber verschiedene Religionen zugelassen, die einander im Tun des Guten Konkurrenz machen sollten. Das ist eigentlich eine sehr liberale und friedliche Botschaft.

Dr. Wilhelm Achleitner, der Direktor des Bildungshauses Schloss Puchberg in Wels, zeichnete ein düsteres Bild der Kriegstheologie der österreichischen Bischöfe im Ersten Weltkrieg. Ohne Zögern übernahmen sie die Kriegsideologie von Kaisers, Politik und Generalität. Sie bezeichneten den Krieg, den Österreich-Ungarn zu führen „genötigt“ wurde, als gerechten Krieg. Gott stehe deshalb auf seiner Seite und werde ihm zum Sieg verhelfen. Alle religiösen Subjekte, Symbole und Handlungen (Gott, Trinität, Herz-Jesu-Verehrung, Maria, hl. Josef, Gebete, Andachten, Rosenkranz, Kirchenglocken, Kommunion etc.) wurden zugunsten der k.u.k.-Monarchie mobilisiert. Der Krieg sei zudem Strafgericht Gottes über die Sünden der Einzelnen und der Völker, aber auch Tugendschule für die Guten. Eine Analyse der politischen Kriegsursachen unternahmen die Bischöfe kaum. Wenn, dann galten v.a. die Freimaurer als Kriegstreiber. Jesus Christus, der zentrale Inhalt des christlichen Glaubens, kommt in den Texten nur am Rande vor, und wenn, dann geht es angesichts der Schrecken des Krieges vor allem um das Vorbild Christi beim Erdulden von Leid und Schmerzen. Interessanterweise führte auch die Kriegsniederlage nicht zur Aufgabe oder Veränderung der Positionen der österreichischen Bischöfe. Bis heute hat sich niemand für die kriegsbegeisterten Hirtenbriefe entschuldigt. Keiner der Texte hat im Übrigen die kritische Position Papst Benedikts XV. aufgegriffen. Benedikt XV. hatte den Krieg als sinnloses Schlachten bezeichnet und eine der wenigen ernstzunehmenden Friedensinitiativen unternommen.

Die starke Kriegsbegeisterung auf kirchlicher Seite ist auch in die Predigten und Kriegsandachten der Militärseelsorger eingegangen und hat ihren Teil zur anfänglichen Begeisterung vieler Soldaten beigetragen, so Dr. Claudia Reichl-Ham vom Heeresgeschichtlichen Museum in Wien. Vereinzelt gab es auch kritische Feldkapläne, die von der vorgesetzten Behörde beobachtet und bei Bedarf ins Hinterland versetzt wurden. Da sich so viele Seelsorger – aller Konfessionen – als Militärseelsorger bewarben, musste das k.k. Kriegsministerium schon am 26. August einen Aufnahmestopp verhängen(!). Dennoch gab es anfangs große Schwierigkeiten bei der pastoralen Betreuung, v.a. aufseiten der Evangelischen Kirche, von der erst effiziente Strukturen aufgebaut werden mussten und deren Gläubige weit zerstreut waren. Neben katholischen und evangelischen wurden auch griechisch-katholische, jüdische und muslimische Seelsorger einberufen. Die muslimischen Soldaten waren hauptsächlich in den 4 (später 8) bosnisch-herzegowinischen Regimentern konzentriert, in denen auch eine geregelte muslimische Seelsorge eingerichtet wurde. 1918 gab es einen Militärmufti, zwei Militärimame, fünf Militärimame der Reserve und 92 Militärimame der Reserve auf Kriegsdauer. Vor Kriegsbeginn hatte es Probleme mit muslimischen Soldaten gegeben, etwa weil sie sich (begreiflicherweise) geweigert hatten, Schweinefleisch zu essen. Während des Krieges kam es dann kaum mehr zu Konflikten. Auf die Speisevorschriften wurde Rücksicht genommen, auch Muslime durften ihre Glaubensfeste feiern. Aufgrund von Platz- oder Zeitmangel und weil die katholischen Vorschriften interkonfessionelle Kirchen nicht zuließen, war es vielerorts nicht möglich, für jede Religionsgemeinschaft ein Gebetshaus zu errichten. Also verordnete man 1916, dass „dem Ernste der gottesdienstlichen Handlung würdige Räume“ bereitzustellen seien. Gottesdienste im Freien sollten eigentlich die Ausnahme sein, waren oft aber die einzige Möglichkeit. Die Militärseelsorger hatten vielfältige Aufgaben: Sie sollten Moral und Sitte der Soldaten aufrechterhalten und sie auf den Tod im Kampf vorbereiten. Sie feierten Gottesdienste an der Front und im Hinterland, besuchten die Soldaten täglich in den Schützengräben, erteilten die Generalabsolution vor einer Schlacht. Sie betreuten die Kranken und Verwundeten in den Lazaretten, tauften, trauten und feierten Begräbnisse, begingen die Schlachtfelder auf der Suche nach Toten, führten die Matrikel und waren auch für die Betreuung der Kriegsgefangenen- und Heimkehrerlager zuständig.

Über die Seelsorge unter den Kriegsgefangenen Österreich-Ungarns im Ersten Weltkrieg berichtete Dr. Julia Walleczek-Fritz vom Forum: Österreich-Ungarn im Ersten Weltkrieg. Zwischen 8 und 9 Millionen Soldaten gerieten im Ersten Weltkrieg insgesamt in Kriegsgefangenschaft. Österreich-Ungarn hatte bis zu 2,3 Mio. Soldaten zu „verwalten“. Im Hinterland entstanden 50 große Lager, die für mindestens 10000 Gefangene konzipiert waren, zu Spitzenzeiten aber ein Vielfaches beherbergten. Ab der zweiten Hälfte 1915 begannen sich diese Lager zu leeren, weil die Kriegsgefangenen (mit Ausnahme der Offiziere) zur Zwangsarbeit herangezogen wurden. Das Recht auf freie Religionsausübung in der Kriegsgefangenschaft wurde auf völkerrechtlicher Ebene in der Haager Landkriegsordnung von 1899 bzw. 1907 festgeschrieben (Art. 18). In Österreich-Ungarn war die religiöse Betreuung der Kriegsgefangenen Aufgabe der Militärseelsorge. Anforderungen an die Seelsorger waren physische Eignung, patriotisch dynastische Gesinnung sowie Sprachkenntnisse, weil sie oft auch dolmetschen mussten. Theoretisch gab es zwar genug Geistliche, in der Praxis kam es aber bald zu Engpässen, als die Zahl der Kriegsgefangenen anstieg und die Betreuung der Gefangenen in den verstreuten Arbeitspartien immer schwieriger wurde und immer mehr Personal erforderte. Notfalls wurden zivile Priester aus der Umgebung herangezogen. Nach dem Kriegseintritt Italiens konnte auch der steigende Bedarf an italienischsprachigen Seelsorgern nicht mehr abgedeckt werden. Gefangenen italienischen Priestern wurde vom Heereskörper erst nach langem Zögern erlaubt, die Messe für Ihre Mitgefangenen zu lesen.

Die Enquete 2014 war auch Teil der Reihe 1914-Frieden-2014, die das Institut für Religion und Frieden gemeinsam mit dem Friede-Institut für Dialog, dem Forum für Weltreligionen und der Journalists and Writers Foundation veranstaltet.

er/Erb)

Natürlich wurden auch die aktuellen krisenhaften Entwicklungen, wie zum Beispiel die Bestrebungen der islamistischen dschihadistisch-salafistischen Terrororganisation „Islamischen Staat“ (IS) mit dem Ziel, die gewaltsame Errichtung eines Kalifats zu erkämpfen, erörtert.

Am 10. Juni 2014 fand an der Universität Wien eine Podiumsdiskussion zum Thema „Muslime in der österreichischen Armee 1914/2014“ im Rahmen der Reihe 1914-Frieden-2014 statt. Veranstalter waren das Friede-Institut für Dialog und das Institut für Religion und Frieden in Kooperation mit der Journalists and Writers Foundation und dem Forum für Weltreligionen. Moderiert wurde die Diskussion von Yasemin Aydin.

von Christian Wagnsonner

In den Jahren nach der Okkuppation Bosniens und Herzegowinas begann man bosnische Truppen für die k.u.k.-Armee aufzustellen, berichtete HR Univ.-Doz. Dr. Erwin Schmidl, der Leiter des Instituts für Strategie und Sicherheitspolitik an der Landesverteidigungsakademie, in seinem einleitenden Statement. 1914 waren rund 10000 Soldaten aus Bosnien und Herzegowina im aktiven Stand. Der Anteil an muslimischen, katholischen und orthodoxen Soldaten in den bosnischen Regimentern entsprach in etwa dem Schnitt in der bosnischen Bevölkerung. Rund ein Drittel waren Muslime. Die Bezeichnung „Bosniaken“ wurde damals übrigens für alle Bosnier verwendet, unabhängig von ihrem Religionsbekenntnis. Stationiert waren die bosnischen Einheiten in Großstädten der Monarchie, u.a. als Maßnahme zum wechselseitigen Kennenlernen. Damals gab es auch erste Planungen zum Bau von Moscheen in Wien bzw. Budapest. Die Truppen wurden von Militärimamen in Uniform begleitet. Die Bosniaken galten grundsätzlich als gute und loyale Kämpfer. In diesem Zusammenhang sei auch erwähnenswert, dass das Osmanische Reich auf Seiten der Mittelmächte in den Krieg eintrat, in der Hoffnung auf Unterstützung von Aufstandsbewegungen gegen die Kolonialmächte (v.a. England, Frankreich). Dabei wurde zum letzten Mal von offizieller Stelle ein Dschihad ausgerufen.

Atila Külcü, Cafeteriaverwalter im Bundesministerium für Landesverteidigung (AG Rossauer Lände), arbeitet seit vielen Jahren als Zivilbediensteter im Österreichischen Bundesheer. Er berichtete von den Anfängen seiner Tätigkeit im Ressort, als es zunächst noch ganz wenige muslimische Bundesheerangehörige gab. Auf seine Initiative hin wurde in der Maria-Theresien-Kaserne in Wien ein muslimischer Gebetsraum errichtet – der Beginn einer Erfolgsgeschichte: der Raum wurde in der Folge intensiv genutzt. Im Lauf der Jahre haben sich immer mehr muslimische Grundwehrdiener als strenggläubig gemeldet, sie durften und dürfen zum Freitagsgebet zur nächstgelegenen Moschee bzw. Gebetsraum gehen. „Streng gläubige“ und „besonders strenggläubige“ Muslime müssen bei dieser Meldung eine Bestätigung der Islamischen Glaubensgemeinschaft vorlegen. Im Moment wird gerade daran gearbeitet, diese problematische offizielle Begrifflichkeit zu überarbeiten. Probleme mit radikalen Muslimen gibt es im Bundesheer kaum.

Oberstleutant Stefan Kirchebner MA MSD, der Kommandant des Gardebataillons, sieht die Integration muslimischer Soldaten im Bundesheer als besonders gelungen an. Hier sei jeder gleich und habe die gleichen Chancen. Das Erreichen des gemeinsamen Ziels stehe im Vordergrund. Im Bundesheer rede man nicht von Integration, sondern führe sie durch. Manche Muslime streben auch eine berufliche Laufbahn im Heer an, bei ihm in der Garde gebe es drei muslimische Unteroffiziere und einen Offizier. Die Frage des Essens ist nach anfänglichen Schwierigkeiten heute in den allermeisten Fällen kein Problem, es gibt immer mindestens ein Menü, das auch von strenggläubigen Muslimen ohne Bedenken gegessen werden kann. Auch bei der Kaltverpflegung wird darauf Rücksicht genommen. Probleme gebe es immer wieder, aber quer durch alle Gruppen. Ob jemand ein Spitzbub ist, hänge offensichtlich nicht von der Religionszugehörigkeit ab.

Der vierte Gesprächspartner am Podium war Mag. Abdulmedzid Sijamhodzic, der stv. Generalsekretär des Obersten Rats der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGiÖ). Er ist zugleich ihr Ansprechpartner für Fragen der Militärseelsorge. Verteidigungsminister Platter hatte während seiner Amtszeit die Einrichtung einer islamischen Militärseelsorge angekündigt. Im Islamgesetz der Republik Österreich gibt es keine Bestimmung dazu. In einer Vereinbarung zwischen der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich und dem Staat ist die probeweise Einrichtung einer islamischen Militärseelsorge für 18 Monate vorgesehen, mit zwei Seelsorgern (Ost und West). Sie werden von der Glaubensgemeinschaft ausgewählt, nicht direkt vom Bundesheer angestellt, müssen sich aber einer militärischen Verlässlichkeitsprüfung unterziehen und sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Die Auswahl geeigneter Kandidaten ist sehr schwierig. Für einen der beiden Funktionen habe die Glaubensgemeinschaft ihn selbst als ersten islamischen Militärseelsorger des Bundesheers nominiert, die Ernennung durch das Ministerium steht aber noch aus. Am Ende skizzierte Sijamhodzic das Verhältnis von Islam und militärischer Gewalt: Der Prophet habe selbst zahlreiche Feldzüge angeführt, es habe sich aber immer um Verteidigungskriege gehandelt. Grundsätzlich strebt der Islam Frieden an und vermeidet jedes Blutvergießen. Militärische Gewalt ist nur zur Verteidigung erlaubt und im islamischen Recht durch eine Reihe von Regeln strikt begrenzt. Muslime in nichtmuslimischen Ländern seien dazu verpflichtet, die staatlichen Gesetze zu achten, Gutes zu tun, nicht zu sündigen, strittige Fragen im Dialog zu klären und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.

Am 10. Juni 2014 fand an der Universität Wien eine Podiumsdiskussion zum Thema „Muslime in der österreichischen Armee 1914/2014“ im Rahmen der Reihe 1914-Frieden-2014 statt. Veranstalter waren das Friede-Institut für Dialog und das Institut für Religion und Frieden in Kooperation mit der Journalists and Writers Foundation und dem Forum für Weltreligionen. Moderiert wurde die Diskussion von Yasemin Aydin.

Ein Bericht von Christian Wagnsonner

In den Jahren nach der Okkuppation Bosniens und Herzegowinas begann man bosnische Truppen für die k.u.k.-Armee aufzustellen, berichtete HR Univ.-Doz. Erwin Schmidl, der Leiter des Instituts für Strategie und Sicherheitspolitik an der Landesverteidigungsakademie, in seinem einleitenden Statement. 1914 waren rund 10000 Soldaten aus Bosnien und Herzegowina im aktiven Stand. Der Anteil an muslimischen, katholischen und orthodoxen Soldaten in den bosnischen Regimentern entsprach in etwa dem Schnitt in der bosnischen Bevölkerung. Rund ein Drittel waren Muslime. Die Bezeichnung „Bosniaken“ wurde damals übrigens für alle Bosnier verwendet, unabhängig von ihrem Religionsbekenntnis. Stationiert waren die bosnischen Einheiten in Großstädten der Monarchie, u.a. als Maßnahme zum wechselseitigen Kennenlernen. Damals gab es auch erste Planungen zum Bau von Moscheen in Wien bzw. Budapest. Die Truppen wurden von Militärimamen in Uniform begleitet. Die Bosniaken galten grundsätzlich als gute und loyale Kämpfer. In diesem Zusammenhang sei auch erwähnenswert, dass das Osmanische Reich auf Seiten der Mittelmächte in den Krieg eintrat, in der Hoffnung auf Unterstützung von Aufstandsbewegungen gegen die Kolonialmächte (v.a. England, Frankreich). Dabei wurde zum letzten Mal von offizieller Stelle ein Dschihad ausgerufen.

Atila Külcü, Cafeteriaverwalter im Bundesministerium für Landesverteidigung (AG Rossauer Lände), arbeitet seit vielen Jahren als Zivilbediensteter im Österreichischen Bundesheer. Er berichtete von den Anfängen seiner Tätigkeit im Ressort, als es zunächst noch ganz wenige muslimische Bundesheerangehörige gab. Auf seine Initiative hin wurde in der Maria-Theresien-Kaserne in Wien ein muslimischer Gebetsraum errichtet – der Beginn einer Erfolgsgeschichte: der Raum wurde in der Folge intensiv genutzt. Im Lauf der Jahre haben sich immer mehr muslimische Grundwehrdiener als strenggläubig gemeldet, sie durften und dürfen zum Freitagsgebet zur nächstgelegenen Moschee bzw. Gebetsraum gehen. „Streng gläubige“ und „besonders strenggläubige“ Muslime müssen bei dieser Meldung eine Bestätigung der Islamischen Glaubensgemeinschaft vorlegen. Im Moment wird gerade daran gearbeitet, diese problematische offizielle Begrifflichkeit zu überarbeiten. Probleme mit radikalen Muslimen gibt es im Bundesheer kaum.

Obserstleutnant Stefan Kirchebner MA MSD, der Kommandant des Gardebataillons, sieht die Integration muslimischer Soldaten im Bundesheer als besonders gelungen an. Hier sei jeder gleich und habe die gleichen Chancen. Das Erreichen des gemeinsamen Ziels stehe im Vordergrund. Im Bundesheer rede man nicht von Integration, sondern führe sie durch. Manche Muslime streben auch eine berufliche Laufbahn im Heer an, bei ihm in der Garde gebe es drei muslimische Unteroffiziere und einen Offizier. Die Frage des Essens ist nach anfänglichen Schwierigkeiten heute in den allermeisten Fällen kein Problem, es gibt immer mindestens ein Menü, das auch von strenggläubigen Muslimen ohne Bedenken gegessen werden kann. Auch bei der Kaltverpflegung wird darauf Rücksicht genommen. Probleme gebe es immer wieder, aber quer durch alle Gruppen. Ob jemand ein Spitzbub ist, hänge offensichtlich nicht von der Religionszugehörigkeit ab.

Der vierte Gesprächspartner am Podium war Abdulmedzid Sijamhodzic, der stv. Generalsekretär des Obersten Rats der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGiÖ). Er ist zugleich ihr Ansprechpartner für Fragen der Militärseelsorge. Verteidigungsminister Platter hatte während seiner Amtszeit die Einrichtung einer islamischen Militärseelsorge angekündigt. Im Islamgesetz der Republik Österreich gibt es keine Bestimmung dazu. In einer Vereinbarung zwischen der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich und dem Staat ist die probeweise Einrichtung einer islamischen Militärseelsorge für 18 Monate vorgesehen, mit zwei Seelsorgern (Ost und West). Sie werden von der Glaubensgemeinschaft ausgewählt, nicht direkt vom Bundesheer angestellt, müssen sich aber einer militärischen Verlässlichkeitsprüfung unterziehen und sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Die Auswahl geeigneter Kandidaten ist sehr schwierig. Für einen der beiden Funktionen habe die Glaubensgemeinschaft ihn selbst als ersten islamischen Militärseelsorger des Bundesheers nominiert, die Ernennung durch das Ministerium steht aber noch aus. Am Ende skizzierte Sijamhodzic das Verhältnis von Islam und militärischer Gewalt: Der Prophet habe selbst zahlreiche Feldzüge angeführt, es habe sich aber immer um Verteidigungskriege gehandelt. Grundsätzlich strebt der Islam Frieden an und vermeidet jedes Blutvergießen. Militärische Gewalt ist nur zur Verteidigung erlaubt und im islamischen Recht durch eine Reihe von Regeln strikt begrenzt. Muslime in nichtmuslimischen Ländern seien dazu verpflichtet, die staatlichen Gesetze zu achten, Gutes zu tun, nicht zu sündigen, strittige Fragen im Dialog zu klären und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.

Im Rahmen der Reihe 1914-Frieden-2014 des Instituts für Religion und Frieden, des Friede-Instituts für Dialog, der Journalists and Writers Foundation und des Forums für Weltreligionen sprach Univ.-Prof. Dr. Hans Köchler am 21. Mai 2014 an der Landesverteidigungsakademie in Wien über „Krieg im 21. Jahrhundert“. Köchler ist Professor für Philosophie an der Universität Innsbruck und Präsident der International Progress Organisation (I.P.O.), einer NGO mit UN-Beraterstatus. 2000 wurde er von UN-Generalsekretär Kofi Annan zum Internationalen Beobachter beim Lockerby-Prozess ernannt.

Ein Bericht von Christian Wagnsonner

In seiner Begrüßung erinnerte der Kommandant der Landesverteidigungsakademie, Generalleutnant Erich Csitkovits, an die Schlacht bei Aspern vor genau 205 Jahren. Vieles habe sich seither verändert, mit politischen, sozialen und kulturellen Umwälzung gehe auch eine sich wandelnde Art der Kriegsführung einher. Csitkovits verwies dabei insbesondere auf den war on terrorism, die Problematik gescheiterter Staaten (failed states) sowie cyber war und cyber security.

Dr. Paul Georg Ertl vom Institut für Human- und Sozialwissenschaften stellte in seiner Einleitung drei Dimensionen des Krieges heraus: Mythos (Erzählung), Gewalt und Hodos (Weg) als konkrete Praxis zwischen Mythos und Gewalt. Die Rede vom Krieg sei heute vielschichtiger und diffuser geworden, die große Erzählung, der große Mythos wurde durch viele kleine Mythen ersetzt. Auch die Rede vom Frieden hat sich gewandelt. Friede ist heute mehr als Nicht-Krieg.

Normative Ansprüche sind mit ihm untrennbar verbunden: Sicherung des Lebens, der Freiheit der Menschen und seiner politisch-gesellschaftlichen Ordnung.

Die Spezies Mensch habe sich aus Sicht von Univ.Prof. Hans Köchler in den letzten 100 Jahren im Grunde nicht geändert. Die Friedensliebe ist leider nicht größer geworden. Geändert haben sich lediglich die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Legitimationsstrategien militärischer Gewalt, nicht aber die moralische Qualität der Gewaltanwendung. Vor dem 1. Weltkrieg hatte der staatliche Souverän das Recht, einen Krieg zu beginnen, sofern er ihn formaliter korrekt erklärte. Heute ist gemäß der Charta der Vereinten Nationen nur mehr ein Verteidigungskrieg erlaubt. Allerdings darf der UN-Sicherheitsrat unter bestimmten Umständen kollektive militärische Maßnahmen beschließen, um den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren oder wiederherzustellen. Allgemeine Zustimmung in der internationalen Gemeinschaft findet heute zudem das humanitäre Einschreiten zum Schutz des Lebens, wenn der Staat seiner Verantwortung, die Bürger vor schweren Menschenrechtsverletzungen zu schützen (responsibility to protect), nicht nachkommen kann oder will. Ein moralisches Dilemma in diesem Zusammenhang sei, dass das Leben durch Maßnahmen geschützt werden soll, die auch die Zerstörung von Leben implizieren. Heute werde militärische Gewalt meist mit dem Hinweis legitimiert, dass es gar nicht mehr anders gehe, dass man dazu also moralisch gezwungen sei, um einen Aggressor zurückzuschlagen oder Völkermord oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verhindern. Dabei sei allerdings nicht immer klar, ob die eigentlichen Motive wirklich so moralisch sind. Die Durchsetzung nationaler Interessen spiele bei der Legitimation militärischer Gewalt kaum mehr eine Rolle. Die USA argumentieren in jüngster Zeit allerdings wieder verstärkt damit.

Eine lange und enge Freundschaftsgeschichte verbindet das Ehepaar Galler aus St. Egyden am Steinfeld mit dem Militärbischof für Österreich. Oberstudienrat Hans Galler war lange Kollege des Bischofs am Militärrealgymnasium, wo er als junger Religionslehrer begonnen hat. Genau vor 33 Jahren wirkte er als Kaplan der Dompfarre Wr. Neustadt bei der Trauung des Ehepaares Galler mit. Bereits als Militärpfarrer taufte er den 1986 geborenen Sohn Norbert in der Georgs-Kathedrale der Militärakademie. Die Messe zur Silberhochzeit des Paares zelebrierte der Bischof in der Privatkapelle der Familie Liechtenstein auf der steirischen Riegersburg.

Die Militärmusik Tirol unter der Leitung von Kapellmeister Oberstleutnant Hannes Apfolterer begleitet die österreichischen Pilger und trägt zur musikalischen Vielfalt dieser Tage in Lourdes bei. Insgesamt nehmen rund 12 000 Soldaten und Resortangehörige aus über 40 Ländern an der 56. Internationalen Soldatenwallfahrt teil.

Die Österreicher begannen ihre Wallfahrt am Donnerstag mit dem Kreuzweg und einem anschließenden Bußgottesdienst in der Maria-Empfängnis-Basilika. Der erste Abend in Lourdes wurde von vielen Pilgern zum gegenseitigen Kennenlernen genutzt. Am Freitagmorgen wurde das internationale Zeltlager mit einer Zeremonie eröffnet, danach feierten die Österreicher gemeinsam mit den deutschen und schweizer Kameraden eine Heilige Messe bei der Grotte.

Empfehlungen

Johannes Freitag zum Weihbischof geweiht…

Ein besonderes Ereignis für Kirche und Gesellschaft Im vollbesetzten Grazer Dom wurde am Donnerstag, dem 1. Mai 2025, ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der Diözese Graz-Seckau aufgeschlagen: Der bisherige Pfarrer... Weiterlesen

Probe und Einweisung bei der Militärmusi…

Am 29. April 2025 traf sich Militärdekan Oliver Hartl, Delegationsleiter der österreichischen Teilnehmer an der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI), mit der Militärmusik Tirol in Innsbruck zu einer intensiven musikalischen Probe... Weiterlesen

Graz bereitet sich auf Bischofsweihe von…

Am 1. Mai erhält die steirische Landeshauptstadt hohen kirchlichen Besuch – zur Weihe des neuen Weihbischofs der Diözese Graz-Seckau, Johannes Freitag, wird eine Vielzahl an geistlichen Würdenträgern, politischen Repräsentanten und... Weiterlesen

Österreich nimmt Abschied von Papst Fran…

Ein Requiem im Wiener Stephansdom vereinte Kirche, Politik und Gläubige Mit einem feierlichen Requiem im Wiener Stephansdom verabschiedete sich Österreich am Montagabend offiziell von Papst Franziskus. Unter großer Anteilnahme von Kirche... Weiterlesen

Einweisung für das Aufbaukommando PMI Lo…

Am 28. April 2025 fand in der Birago-Kaserne Melk eine Einweisung für das Aufbaukommando der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI) nach Lourdes statt. Das Kommando wird heuer vom Pionierbataillon 3 –... Weiterlesen

Ostern bei AUTCON27/UNIFIL im LIBANON

Derzeit befinden sich 164 Soldatinnen und Soldaten im Einsatzraum. Die Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Kontingents, sind unter anderem für die Logistik sowie die Brandbekämpfung im Camp NAQOURA verantwortlich. Zu den... Weiterlesen

Chrisammesse mit Militärbischof Freistet…

In der Soldatenkirche in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim feierte am Dienstag der Karwoche Militärbischof Dr. Werner Freistetter in Konzelebration mit dem erst kürzlich ernannten Weihbischof für die Diözese Graz-Seckau, Militäroberkurat... Weiterlesen

Schriftenreihe der Militärbischöflichen …

Die Schriftenreihe der Militärbischöflichen Bibliothek behandelt Fragen der Soldatenseelsorge und militärischen Berufsethik, der Rolle von Religion im militärischen Kontext und ihres Beitrags zum Frieden. Sie wird vom evangelischen Militärsuperintendenten und... Weiterlesen

Ein Fels des Gebets: Johannes Paul II. z…

Ein Erbe der Spiritualität und Standhaftigkeit Am 2. April 2005 schloss Papst Johannes Paul II. nach beinahe 27 Jahren im Amt für immer die Augen. Zwanzig Jahre später gedenken Gläubige auf... Weiterlesen

Todestag von Papst Johannes Paul II. jäh…

Am 2. April 2005 nahm die ganze Welt Anteil am Sterben von Johannes Paul II. Das Gedenken an den über 26 Jahre lang regierenden Papst wird auch in Österreich hochgehalten... Weiterlesen

Papst Franziskus: Ein eindringlicher App…

Ein Mahnruf aus dem Vatikan: Der Pontifex fordert in seiner Sonntagsbotschaft verstärkte Friedensbemühungen in Krisengebieten weltweit. Papst Franziskus hat mit Nachdruck an die politischen Führer des Südsudan appelliert, Spannungen abzubauen und... Weiterlesen

Das ewige Ringen um den Ostertermin

Eine historische Chance bleibt ungenutzt In einem seltenen Zufall fallen 2025 die Ostertermine der katholischen, protestantischen und orthodoxen Kirchen auf denselben Tag: den 20. April. Ein willkommener Anlass, um ein seit... Weiterlesen

Fastentücher: Eine alte Tradition in der…

In der Fastenzeit bietet sich in vielen Kirchen ein besonderes Bild: Altar und bildliche Darstellungen Jesu werden hinter kunstvoll gestalteten Tüchern verborgen. Doch was steckt hinter dieser Tradition? Wo liegen... Weiterlesen

25. März: Mariä Verkündigung - Ein …

Am 25. März begeht die katholische Kirche das Hochfest der Verkündigung des Herrn. Der Ursprung dieses besonderen Tages liegt in einer der bewegendsten Szenen des Neuen Testaments: der Begegnung der... Weiterlesen

Papst Franziskus zurück im Vatikan: Ein …

Nach mehr als fünf Wochen in der römischen Gemelli-Klinik ist Papst Franziskus am Sonntag in den Vatikan zurückgekehrt. Sein Genesungsweg bleibt jedoch anspruchsvoll: Eine zweimonatige Rekonvaleszenz unter strenger ärztlicher Aufsicht... Weiterlesen

Aufrüstung allein sichert keinen Frieden…

Friedensappell zum Abschluss der Bischofskonferenz Mit eindringlichen Worten hat Erzbischof Franz Lackner, Vorsitzender der österreichischen Bischofskonferenz, an die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft appelliert. "Waffen alleine werden den Frieden nicht sichern", betonte... Weiterlesen

Welt in Unordnung! - Neue Weltordnung? G…

Ein Forum für sicherheitspolitische und friedensethische Debatten Die Gemeinschaft Katholischer Soldaten (GKS) der Deutschen Bundeswehr lud vom 16.18.03.2025 in die renommierte GKS-Akademie Oberst Dr. Helmut Korn ein. Die Veranstaltung, die im... Weiterlesen

Ein Appell aus der Klinik: Papst Franzis…

In einer Welt, die von Kriegen und Konflikten zerrüttet ist, erhebt Papst Franziskus seine Stimme aus ungewohnter Umgebung. Aus der römischen Gemelli-Klinik heraus, in der er sich derzeit in medizinischer... Weiterlesen

Feierlicher Gottesdienst und Austausch i…

Die Frühjahrsvollversammlung der Österreichischen Bischofskonferenz fand in diesem Jahr in der traditionsreichen Erzabtei Pannonhalma in Ungarn statt. Ein Höhepunkt der Zusammenkunft war der festliche Gottesdienst zum Hochfest des heiligen Josef... Weiterlesen

Johannes Nepomuk – Der Brückenheilige un…

Ein Heiliger zwischen Legende und Geschichte Johannes Nepomuk, auch bekannt als Jan Nepomucký, ist eine der faszinierendsten Heiligengestalten Mitteleuropas. Sein Leben und Martyrium prägten nicht nur die katholische Kirche, sondern auch... Weiterlesen

19. März: Hl. Josef

Der stille Held des Glaubens Am 19. März feiert die katholische Kirche den Gedenktag des heiligen Josef, des Ziehvaters Jesu. Trotz seiner zentralen Rolle im Leben Jesu bleibt Josef eine eher... Weiterlesen

Gemeinsames Fasten der Religionen 2025: …

Ein außergewöhnliches Zusammentreffen der Fastenzeiten Im Jahr 2025 fällt eine seltene religiöse Konvergenz auf: In den Monaten März und April überschneiden sich die zentralen Fastenzeiten der drei großen abrahamitischen Religionen –... Weiterlesen

Weltfrauentag - Gleichstellung jetzt!

Zum Weltfrauentag mahnen die Präsidentinnen von Caritas und Arbeiterkammer eine konsequente Gleichstellungspolitik ein. Einkommensunterschiede, unfaire Verteilung der Sorgearbeit und Altersarmut seien Beweise dafür, dass Frauen in Österreich weiterhin strukturell benachteiligt... Weiterlesen

Der 8. März: Internationaler Frauentag

Ein Tag des Kampfes und der Errungenschaften Seit den gesellschaftlichen Umbrüchen der 1970er Jahre wird der Internationale Frauentag auch in Österreich am 8. März gefeiert. Doch der Kampf um Frauenrechte begann... Weiterlesen

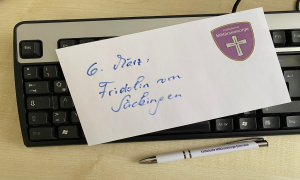

6. März: Fridolin von Säckingen

Ein Heiliger zwischen Legende und Geschichte Der Name Fridolin bedeutet "der Friedensreiche" und spiegelt das Wirken dieses bemerkenswerten Mannes wider, der als Missionar, Abt und Wundertäter am Oberrhein bekannt wurde. Sein... Weiterlesen

"Autofasten" setzt Zeichen für…

Ein bewusster Verzicht für eine bessere Zukunft Jedes Jahr zur Fastenzeit räumt die Initiative "Autofasten" der Frage nach nachhaltiger Mobilität besonderen Platz ein. 2025 ruft die von katholischen und evangelischen Umweltbeauftragten... Weiterlesen

Aschenkreuzspendung in der Militärpfarre…

Heute um 11:00 Uhr fand in der Militärpfarre beim Militärkommando Wien die feierliche Spendung des Aschenkreuzes statt. Die Liturgie wurde von Militärerzdekan Harald Tripp geleitet. Auch wurde ein schönes Zeichen... Weiterlesen

Franziskus - Der Papst, für den auch sei…

25. Februar 2025 – Der Petersplatz füllt sich langsam mit Gläubigen, Kerzen flackern im kühlen Abendwind, Rosenkränze gleiten durch betende Finger. Doch anders als 2005, als Johannes Paul II. auf... Weiterlesen

25. Feber: Heilige Walburga - Schutzpatr…

Eine englische Prinzessin als deutsche Heilige Die Heilige Walburga, auch Walpurgis genannt, gehört zu den bedeutendsten Frauengestalten der christlichen Missionierung Europas. Geboren um 710 in Devonshire, England, war sie die Tochter... Weiterlesen

"Sei besiegelt durch die Gabe Gotte…

Nach intensiver Vorbereitung empfingen am Freitag, den 21. Februar 2025, zehn Rekruten aus niederösterreichischen Garnisonen das Sakrament der Firmung. Die feierliche Zeremonie fand in der Pfarrhofkirche Pitten statt und wurde... Weiterlesen

Hoffnung statt Hass: Villach gedenkt der…

Ein stiller Marsch, bewegende Worte und ein gemeinsames Zeichen gegen Terror und Spaltung: Politik, Kirche und Gesellschaft vereinen sich in Villach im Gedenken an die Opfer der Gewalttat. Ein Stadtbild in... Weiterlesen

Erstmals eine Frau als Regierungschefin …

Ein Meilenstein in der Geschichte des Vatikans Zum ersten Mal in der Geschichte des Vatikanstaates übernimmt eine Frau die Regierungsgeschäfte: Papst Franziskus hat die 56-jährige Ordensfrau Raffaella Petrini zur neuen Regierungschefin... Weiterlesen