Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Diözese

Aktuelles aus der Diözese

Das Institut für Religion und Frieden der Österreichischen Militärseelsorge beehrt sich, Sie zur Teilnahme an der Enquete 2009 zum Thema "Nie allein gelassen. Verwundung - Trauma - Tod im Einsatz" höflichst einzuladen.

Hohe Verantwortungsträger und führende Militärseelsorger referieren über die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Streitkräfte und der Militärseelsorge und stehen für Anfragen zur Verfügung. Wir freuen uns auf die interessanten Beiträge und auf spannende Diskussionen.

Antwortkarte zur Teilnahme

ORT: Landesverteidigungsakademie, Sala Terrena, Stiftgasse 2a, 1070 WIEN

PROGRAMM

Donnerstag, 29. Oktober 2009

9.00 Uhr Eröffnung

9.10 Uhr Panel I: Verwundung

Moderation: Werner Freistetter, Leiter des Instituts für Religion und Frieden

- Verwundung im Einsatz: Zahlen, Fakten, Verletzungsarten

Klaus Wolff, Majorarzt, Chirurgische Abteilung des Heeresspitals in Wien

- Problemfeld Triage: Wer wird zuerst behandelt?

Gerry Foitik, Leiter des Bereiches "Einsatz, Innovation, Beteiligungen" im Generalsekretariat des Öst. Roten Kreuzes

- Wie geht man mit Verwundung und Verstümmelung um?

Siegmund Linder, Psychologe am Rehabilitationszentrum Weißer Hof, Allgemeine Unfallversicherungsanstalt

10.30 Uhr Kaffeepause

10.45 Uhr Panel II: Trauma

Moderation: Christian Langer, Leiter der Heerespsychologischen Dienstes im Österreichischen Bundesheer

- Das Kompetenzzentrum für Stressmanagement und Psychotraumatologie - Konzept und Stand der Realisierung

Oswald Klingler, Leiter des Kompetenzzentrums, Österreichisches Bundesheer

- Hilfe für traumatisierte Einsatzkräfte

Elisabeth Schneider, Psychologin und Referentin des psychologischen Dienstes der Sicherheitsakademie des BM für Inneres

- Wie hilfreich kann Religion bei der Traumabewältigung sein?

Erich Hitz, Militärpfarrer in St. Pölten, Niederösterreich und ausgebildeter Notfallseelsorger

12.05 Uhr Kaffeepause

12.20 Uhr Panel III: Tod

Moderation: Elisabeth Schneider, Psychologin und Referentin des psychologischen Dienstes der Sicherheitsakademie, BM für Inneres

- Der Umgang der Gesellschaft mit Tod und Sterben

Erich Lehner, Psychoanalytiker; Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Fakultät-IFF, Abt. Palliative Care und OrganisationsEthik

- Psychologische Aspekte des Überbringens von Todesnachrichten

Michael Mikas, Leiter der Fliegerpsychologischen Ambulanz des Heeresspitals in Wien

- Tod und Auferstehung: Pastorale und theologische Aspekte beim Tod eines Soldaten im Einsatz

Benoist Galvan, Militärseelsorger in der französischen Armee

Guiseppe Chizzali, Seelsorger in den italienischen Streitkräften

13.40 Uhr Mittagessen

15.00 Uhr Feierliche Vesper in der Stiftskirche

Zum Thema

Verwundungen, Traumata und Todesfälle sind in vielen europäischen Streitkräften wieder zu (nahezu) alltäglichen Ereignissen geworden. Vor allem angesichts der zum Teil risikobehafteten Auslandseinsätze im Rahmen der NATO und der EU steigt die Zahl der verwundeten und getöteten Soldaten. Allein in Afghanistan sind bisher weit mehr als 300 europäische Soldaten ums Leben gekommen. Es ist davon auszugehen, dass in Zukunft nicht nur die friedensschaffenden Missionen, sondern auch die Opferzahlen weiter zunehmen. Diese Entwicklung stellt auch die Militärseelsorge vor neue Herausforderungen: Wie kann sie den Opfern, ihren Kameraden, den Überlebenden sowie den Angehörigen auf angemessene Weise beistehen?

Im Rahmen der Enquete des Instituts für Religion und Frieden soll der Themenkreis Verwundung – Trauma – Tod aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet werden. Mediziner, Angehörige europäischer Streitkräfte, Psychologen, Vertreter ziviler Einsatzorganisationen, Theologen sowie Militär- und Notfallseelsorger werden über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse berichten.

Weitere Information:

Institut für Religion und Frieden

Dr. Gerhard Marchl

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Fasangartengasse 101/VII, 1130 Wien

Tel. +43 1 512 32 57-20, Fax +43 1 512 32 57-29

www.irf.ac.at

- Eröffnungsgottesdienst mit dem Militärbischof aus der Slowakei, S.E. Frantisek Rabek, als Hauptzelebranten in der Stadthauptpfarrkirche Klagenfurt/St. Egid.

- Besichtigung des berühmten Gurker Domes

- Briefings durch höchste Vertreter des Österreichischen Bundesheeres (Generalmajor Mag. Heidegger, Brigadier Mag. Spath und Brigadier Mag. Starlinger) und eine Gefechtsvorführung eines Szenarios für friedenserhaltende Einsätze durch das Jägerbataillon 25 in der Klagenfurter Khevenhüllerkaserne.

- Empfang des Landeshauptmannes von Kärnten im Wappensaal des Kärntner Landhauses

- Platzkonzert der Militärmusik Kärnten im Stiftshof von St. Georgen und Abschlussgottesdienst in der Stiftskirche mit dem Militärbischof von Österreich, S.E.Mag. Christian Werner, dem Diözesanbischof von Gurk, S.E. Dr. Alois Schwarz und dem Militärbischof der Philippinen, S.E. Leopoldo Tumulak.

Alle Konferenzteilnehmer sprachen den Organisatoren dieser Konferenz höchstes Lob für die professionelle Abwicklung dieser Veranstaltung aus. Der AMI Präsident, Herr Brigadegeneral DI Reinhard Kloss von der Deutschen Gemeinschaft Katholischer Soldaten (GKS), bedankte sich vor allem auch beim Gastgeber, dem AKS Präsidenten Generalmajor Mag. Norbert Sinn und dem Organisationsteam der AKS, beim Team des Katholischen Bildungshauses St. Georgen am Längsee, beim Österreichischen Militärbischof und den Vertretern der Militärseelsorge, beim Diözesanbischof von Gurk, beim Militärkommando Kärnten, bei der Stadt Klagenfurt und beim Land Kärnten für die hervorragende Unterstützung.

„Astronomie und Gott?“ war das Thema des zweiten Seminars zum Jahresschwerpunkt „Astronomie“ der Österreichischen Militärseelsorge. Veranstaltet wurde das Seminar vom Institut für Religion und Frieden und der Militärpfarre an der Heeresunteroffziersakademie in Enns. Vom 8.-10. September kamen unter der Leitung von Militärkurat Stefan Gugerel über 50 Angehörige des BMLV, Wissenschaftler und Interessierte in der Vega-Peyer-Weyprecht-Kaserne in Wien Breitensee zusammen, um über die religiöse Bedeutung der Sternbeobachtung in der Geschichte, über die Entstehung der Astronomie als moderner Wissenschaft, die Reaktion der Kirche auf diese Entwicklungen sowie über die Frage nach Gott angesichts aktueller astronomischer Theoriemodelle nachzudenken.

Ein Bericht von Christian Wagnsonner

Freitag, 11. September 2009

Der Archäologe Rainer Feldbacher ging der Frage nach, welche Rolle Himmelskörper in antiken Religionen spielten. In vielen Kulturen weltweit hielt man den Himmel für den Wohnort der Götter, galten Sterne als Zeichen göttlicher Weltherrschaft. In Mesopotamien stand der Zusammenhang zwischen Himmelszeichen und Ereignissen des irdischen Lebens im Vordergrund. Im Königsritus spielte der Gedanke eine wichtige Rolle, dass auf der Erde Ordnung herrschen soll entsprechend der Ordnung der Himmelskörper. Die Ägypter entwickelten einen präzisen Sonnenkalender, mit Hilfe dessen sich die Überschwemmungen des Nils berechnen und der landwirtschaftliche Ertrag optimieren ließ. Von besonderer Bedeutung für die Menschen war der Zusammenhang zwischen den Gestirnen und dem Leben nach dem Tod. Die Griechen übernahmen viele Erkenntnisse von den Ägyptern, die Sternbeobachtung wurde bei ihnen zunehmend zu einer weltlichen und wissenschaftlichen Angelegenheit.

P. Gottfried Glassner OSB von der Philosophisch-Theologischen Hochschule der Diözese St. Pölten fragte nach der Bedeutung der Sterne im biblischen Kontext. Im älteren zweiten Schöpfungsbericht (Gen 2) spielen die Himmelskörper noch keine Rolle, der Text bleibt auf den engeren Lebensraum der Menschen bezogen. Im jüngeren ersten Schöpfungsbericht (Gen 1) kommt die exilisch-nachexilische Antwort Israels auf die Astralisierungstendenzen in den altorientalischen Religionen deutlich zum Ausdruck: Der einzige Gott hat alles geschaffen, auch die Himmelskörper. Diese werden somit entgöttlicht und auf die Funktionen des Leuchtens und der Strukturierung der Zeit reduziert. Dass hinter dem Stern von Betlehem konkrete astronomische Ereignisse stehen, hielt Glassner für zwar möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich. Entscheidender sei der Bezug auf die Bileamsweissagung im Buch Numeri, in der der Prophet Bileam von einem aufgehenden Stern spricht (Num 24,17). Ursprünglich war wohl David gemeint, später bezog man diese Stelle auf den kommenden Messias.

Der Geschichte der wissenschaftlichen Sternbeobachtung widmete sich Maria Firneis vom Institut für Astronomie der Universität Wien. Sie spannte den Bogen von den alten rätselhaften Steinkreisanlagen, wie sie etwa im Weinviertel gefunden wurden, über Aristarch von Samos, der schon im 3. Jh. v. Chr. die Sonne im Zentrum des Kosmos sah, dessen Überlegungen sich aber nicht durchsetzten bis hin zu den Entdeckungen und Theorien der letzten Jahrzehnte. In einem zweiten Vortrag ging sie insbesondere auf die Biographien von Nikolaus Kopernikus, Johannes Kepler und Galileo Galilei ein, die bei der Revolution der Astronomie vor 400 Jahren eine entscheidende Rolle spielten. Die Ausführungen eröffneten auch einen differenzierten Blick auf das komplexe Verhältnis zwischen neuzeitlicher Astronomie und Kirche, das keinesfalls als bloße Gegnerschaft zu fassen ist. So hatte etwa Kopernikus ein hohes kirchliches Amt, war zeitweise sogar Kanzler des Domkapitels von Ermland im heutigen Polen; und unter den bedeutenden Astronomen gab es nicht wenige Jesuiten. Unter anderem auf Anregung des Wiener Erzbischofs Franz Kardinal König setzte Papst Johannes Paul II. schließlich eine Arbeitsgruppe ein, die den Fall Galilei neu aufrollen sollte und die auch die bekannte Erklärung des Papstes zu Galilei 1992 vorbereitete.

Der Physiker Peter Séquard-Base vom Amt für Rüstung und Wehrtechnik des Österreichischen Bundesheers gab einen kurzen Überblick über aktuelle und im Planungsstadium befindliche Raketenabwehrsysteme. Weltraumgestützte – d.h. (teils) im Weltraum stationierte – Systeme wird es kurz- und mittelfristig nicht geben, weil der Betrieb zu teuer wäre. Séquard-Base erklärte den Zuhörern auch die technischen Hintergründe der geplanten Stationierung von Teilen der US-Raketenabwehr in Osteuropa. Probleme gebe es etwa noch bei der verlässlichen Identifikation der Zielcluster. Lasersysteme werden sich in diesem Bereich wohl vorerst nicht durchsetzen, vor allem wegen der geringen Reichweite und Kapazität.

Am zweiten Tag des Seminars sprach Hermann Hunger, Assyriologe vom Institut für Orientalistik an der Universität Wien, über die Funktion astronomischer Beobachtungen für Politik und Kriegsführung in der assyrischen Kultur. Die Assyrer gingen davon aus, dass ein Wenn-Dann-Zusammenhang zwischen bestimmten Vorzeichen (Gestirnkonstellationen, Missgeburten, Eingeweideschau) und Ereignissen im Leben des Volkes besteht. Astronomische Vorzeichen betrafen dabei immer den König und das ganze Volk, für den einzelnen bemühten sich die Sterne nicht, dafür gab es andere Methoden. Bei der Vorhersage militärischer Ereignisse blieb es eher bei allgemeinen Aussagen (Vorhersage eines Schlachtausgangs, Vorhersage von Koalitionen, Zerstörung der Stadtmauer etc.). Wurde ein Unglück vorausgesagt, konnte es eventuell durch ein Namburi-Ritual abgewendet werden. Falls der Tod des Königs angekündigt wurde, war es üblich, einen machtlosen Ersatzkönig einzusetzen. Der echte König blieb im Palast, durfte aber nicht als König angesprochen werden. Das konnte bis zu 100 Tagen dauern, der maximalen Gültigkeitsdauer eines Omens. Um nicht ständig von widrigen astronomischen Vorzeichen überrascht zu werden und die Vorhersagen berechenbarer zu machen, versuchte man schließlich auch, die Himmelsereignisse selbst vorherzusehen.

Mit Günter Paul Bolze konnten die Seminarteilnehmer einen Ausflug in die österreichische Militärgeschichte des 19. Jh. unternehmen: Vor 150 Jahren gelang der Novara, einem Schiff der österreichischen Kriegsmarine, die Weltumrundung. Bolze zeigte die Bedeutung der Astronomie für die Ortsbestimmung und Navigation der Novara auf und führte in das Einmaleins der Astronavigation und die Handhabung eines Sextanten ein. Über diese bloße Funktionalität für Navigation und Auftragserfüllung hinaus kommen in den Aufzeichnungen der Novara-Expedition aber auch Bewunderung des Sternenhimmels und Staunen angesichts der Schöpfung zum Ausdruck.

Was bedeutet die Rede vom Menschen als verschwindendem Punkt im Kosmos? Der Mathematiker und Theologe Ludwig Neidhart vom Institut für Philosophie der Universität Augsburg schaffte zunächst einmal ein paar hartnäckige Irrtümer beiseite. Erstens war der Kosmos in früheren Weltbildern gar nicht so klein. Die antiken griechischen Naturphilosophen vor Sokrates gingen von einem unendlich ausgedehnten Urelement aus (sei das die Erde, das Wasser, die Luft oder abstrakter „das Unbegrenzte“), nur der geordnete Kosmos, den der Mensch bewohnt, ist begrenzt. Ein indisches Modell bestimmt den Erddurchmesser mit 5 Milliarden Kilometern. Es ist auch nicht allen bekannt, dass seit etwa 500 v. Chr. bekannt war, dass die Erde eine Kugel ist. Aristoteles bringt Beweise, und fast alle bedeutenden Gelehrten des Mittelalters waren von der Kugelform der Erde überzeugt. Schon in der Antike konnte der Erdumfang berechnet werden. Beim kopernikanischen (heliozentrischen) Modell tauschten zunächst nur Erde und Sonne ihre Position. Unser heutiges Weltbild ist ein anderes: Es ist azentrisch, weil auch die Sonne längst nicht mehr im Zentrum steht und es auch keinen anderen Mittelpunkt gibt. Ein erster Vertreter des azentrischen Weltbilds war Giordano Bruno, der 1600 (aus anderen Gründen) hingerichtet wurde. Bei ihm ist das Weltall noch unendlich. Heute wird das Weltall als begrenzt angesehen. Es dehnt sich immer schneller aus und lässt sich auf den sog. „Urknall“ vor 13, 7 Mrd. Lichtjahren zurückführen, mit dem die Ausdehnung begann. Umstritten sind weitergehende Theorien, die etwa behaupten, dass sich das Weltall zyklisch ausdehne und wieder zusammenfalle, oder dass unser Universum nur eines von vielen Paralleluniversen sei. Unsere kosmische Heimat (unsere Erde, unser Sonnensystem, unsere Lage in der Galaxis) ist aus Sicht Neidharts dennoch nicht unbedeutend, sondern besonders und vielleicht sogar einzigartig, weil sie die Entstehung von Leben ermöglicht hat. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn die Umweltbedingungen nur geringfügig anders (gewesen) wären. Und selbst unter den gegebenen Bedingungen ist die Entstehung auch nur der lebenswichtigen Proteine durch Zufall extrem unwahrscheinlich. Aus philosophischer Sicht ist die Größe des Universums für die besondere Stellung des Menschen irrelevant. Denn diese Stellung hat er, weil er Vernunft hat. Daran würde sich auch nichts ändern, wenn es anderswo im Universum vernünftige Lebewesen gäbe. Denn nach der aristotelischen Definition wären auch diese Lebewesen Menschen, ausgezeichnet durch ihre Vernunft. In den biblischen Schriften findet sich gleichfalls die Vorstellung, dass die Welt unermesslich groß ist. Aber der Mensch ist ausgezeichnet, weil er Mensch ist, nach Gottes Abbild geschaffen.

Im Rahmen einer Exkursion besichtigten die Teilnehmer die Wiener Universitätssternwarte, eine der größten und historisch interessantesten Observatorien Europas und Sitz des Instituts für Astronomie der Universität Wien. Aufgrund der veralteten Technik ist sie allerdings in erster Linie von historischem Interesse, wissenschaftliche beobachtende Forschung kann nur an den großen internationalen Observatorien im Ausland betrieben werden. Ein kleines modernes Observatorium steht in einem Nebengebäude für die praktische Ausbildung der Astronomiestudenten zur Verfügung. Walter Nowotny-Schipper führte durch die Sternwarte und stellte die wichtigsten Forschungsbereiche des Instituts vor.

Franz Kerschbaum vom Institut für Astronomie blickte am dritten und letzten Tag auf zentrale Fragen und Ergebnisse des Seminars zurück und ging insbesondere auf Berührungspunkte zwischen Religion und Astronomie ein: Himmelskörper waren in vielen Religionen Kultgegenstand, sie wurden in der einen oder anderen Form in die Sphäre des Göttlichen erhoben. Astronomische Erkenntnisse dienten zudem als Kulthilfe, sie ermöglichten die Ausrichtung von Gräbern und Heiligtümern nach Osten oder Westen und dienten zur systematischen Strukturierung der Zeit (Kalender, Festtage). 605 n. Chr. verfügte Papst Sabinianus die Anbringung von Sonnenuhren an den Kirchen, auch die vorgeschriebenen Gebetszeiten im Islam förderten die Verbreitung von Sonnenuhren. Auffallende astronomische Ereignisse wurden religiös interpretiert bzw. dienten zur Demonstration der Allmacht Gottes. Was die Astronomie nicht erklären konnte, überließ man religiösen Begründungen. Da die Wissenschaft auch heute bei weitem nicht alles erklären kann, muss Gott immer noch vielfach als Lückenbüßer herhalten (z. B. im Zusammenhang mit dem Konzept eines „intelligent designs“). Aus religiöser Sicht ist dieses Verfahren problematisch, weil viele Lücken im Lauf der Zeit von der Wissenschaft geschlossen werden konnten. Angemessener wäre es, Gott als den zu verstehen, der dem Menschen die Mittel an die Hand gibt, die Welt zu erforschen. Im Lauf der Jahrhunderte hat die Wissenschaft viele religiöse Bilder zerstört, die neuzeitliche Astronomie und die Raumfahrt haben den Blick auf Erde und Mensch verändert. Was bedeutet das für die Stellung des Menschen im Universum? Es gibt zwar gute Gründe für die Vermutung, dass es auch auf vielen anderen Planeten Leben gibt, höhere bzw. intelligente Lebensformen dürften aber extrem selten sein. Das unterstreicht die Besonderheit der Erde und des Menschen, die schon in der Bibel zum Ausdruck kommt.

P. Jakob Deibl OSB vom Institut für Fundamentaltheologie der Universität Wien begann seine Ausführungen mit der Frage nach dem Verhältnis von Gott „und“ Weltall. Dieses Verhältnis ist nicht unproblematisch, beide bezeichnen eine Totalität und können nicht wie Objekte unter anderen behandelt werden. Man hat versucht, das eine mit dem anderen zu identifizieren, als ob Gott bloß ein anderer Name für das Weltall sei, oder als ob er sich bei der Schöpfung so erschöpft habe, dass er ganz in seiner Schöpfung aufgegangen sei. Man kann die Elemente der Frage auch auseinanderreißen: Theologen beschäftigen sich mit der Rede von Gott, Astronomen und Physiker untersuchen das Weltall. Die Frage nach dem Verhältnis von Gott und Weltall kann verdrängt werden, aber sie wird nicht verloren gehen und in anderen Gewändern wieder auftauchen. Zwischen Theologie und Astronomie besteht heute kein Konkurrenzverhältnis, die Kompetenz für die wissenschaftliche Erforschung des Alls und der Himmelkörper liegt bei Astronomie und Astrophysik. Es ist allerdings die Frage zu stellen, ob beim Übergang von einer religiös-mythologischen Betrachtung des Himmels zu einer wissenschaftlich-mathematischen nicht Entscheidendes verloren gegangen ist. Im Zuge dieses Übergangs könnte das Weltall – metaphorisch gesprochen – abgekühlt sein. Das messende Umgehen mit den Unermesslichkeiten, Unendlichkeiten des Weltalls kann auch als die ins Weltall hinausprojizierte Herrschaft der Technik, des Herstellens verstanden werden, eine Projektion der menschlichen Verhältnisse auf der Erde. Die Frage nach Gott und Weltall kann und soll nicht zu einem übergeordnetem System führen, sondern sie könnte die wiederkehrende, uns heute aufgegebene offene Frage nach der Totalität, nach Gott und Unendlichkeit sein.

Militärische Notfallseelsorge und seelsorgliche Einsatzbegleitung orientieren sich an den Grundsätzen der zivilen Notfallseelsorge, der Krisenintervention und der Stressverarbeitung nach belastenden Einsätzen bzw. Erlebnissen. Sie wenden aus diesen Bereichen jene Methoden an, die wegen des speziellen Einsatzbereiches und Personenkreises der Militärseelsorge als geeignet erscheinen. Oberste Norm dabei ist eine jeweils spezielle Ausbildung in den in Frage kommenden Methoden sowie die Berücksichtigung der jeweiligen persönlichen Situation der zu Betreuenden.

1. Personenkreis

Der Personenkreis, den das Militärseelsorgepersonal zu betreuen hat, umfasst:

Soldaten und Soldatinnen aller Dienstgrade

Zivilbedienstete des Österreichischen Bundesheeres

Familienangehörige von Soldaten, Soldatinnen und Zivilbediensteten

Grundwehrdiener und Personen im Ausbildungsdienst

Heeresangehörige im Ruhestand und deren Familienangehörige

Diese alle können die Betreuung durch den Militärseelsorgedienst in Anspruch nehmen.

2. Einsatzbereiche

Militärische Einsatzkräfte haben im In- und Ausland verschiedene Einsatzarten abzudecken (Hilfe bei Naturkathastrophen und größeren Unfällen, Sicherungseinsätze, humanitäre Einsätze, Kampfeinsätze etc.). Bei solchen Einsätzen, egal wo sie stattfinden, ist Militärseelsorgepersonal eingebunden oder vor Ort. Gemäß militärischer und militärseelsorglicher Dienstvorschriften leistet das Militärseelsorgepersonal seelsorgliche Betreuung im Normaldienst in den Kasernen sowie bei Übungen, Verlegungen und Einsätzen.

3. Einsatzmethoden

Einsatzbereich und zu betreuender Personenkreis der Militärseelsorge machen es notwendig, Methoden der zivilen Notfallseelsorge sowie der Krisenintervention und Stressverarbeitung nach belastenden Erlebnissen je nach Notwendigkeit zu verwenden. Dies vor allem auch deshalb, weil Militärseelsorgepersonal oft als erstes oder einziges fachspezifisches Personal vor Ort ist bzw. durch die militärischen Meldewege erreicht werden kann.

Tätigkeiten in der Krisenintervention und Stressverarbeitung nach belastenden Erlebnissen werden, wenn von den Betroffenen zugestimmt wird, an das entsprechende Fachpersonal weitergegeben, sobald dieses greifbar ist.

Militärseelsorgepersonal hat einige wichtige Vorteile im Bereich der Notfallbetreuung und Einsatzbegleitung:

Militärseelsorgepersonal ist für die seelsorgliche Begleitung und Gesprächsführung im Bereich militärischer Einsatzkräfte ausgebildet

Militärseelsorgepersonal genießt durch die ständige Anwesenheit und Bekanntheit unter den Soldaten besonderes Vertrauen

Militärseelsorgepersonal ist an die seelsorgliche Verschwiegenheitspflicht (Priester zusätzlich an das Beichtgeheimnis) gebunden. Dadurch ist es als Gesprächspartner in schwierigen bzw. belastenden Situationen besonders geschätzt.

Militärseelsorgepersonal verfügt über Rituale, die besonders in Krisensituationen hilfreich sein können (z.B. Krankensalbung, Kreuzzeichen, Gebete, Abschiedsrituale etc.)

Militärseelsorgepersonal kann Verbindungen zu den Wohnpfarren oder zu anderen Fachleuten anbahnen.

Im Blickpunkt der Tätigkeit der militärischen Notfallseelsorge und seelsorglichen Einsatzbegleitung stehen daher folgende Personen oder Personengruppen:

- Primär Betroffene: Betroffene von Unfällen, durch Notfälle direkt geschädigte Menschen, Menschen in akuten Krisensituationen

- Sekundär Betroffene: Unverletzte Beteiligte, Zeugen, Angehörige der primär Betroffenen

- Helfende: sonstige Helfer und Helferinnen in Zusammenarbeit mit militärischen Einsatzkräften

- Militärische Einsatzkräfte

Mit militärischer Notfallseelsorge und Einsatzbegleitung ist die langfristige Begleitung der Einsatzkräfte und deren Angehörigen gemeint.

Wann?

- Mithilfe bei Überbringung von Todesnachrichten

- Seelsorgliche Begleitung Angehöriger bei plötzlichen oder schrecklichen Todesfällen

- Unterstützung im Einsatzgeschehen für einzelne Einsatzkräfte

- Einsatznachgespräch für einzelne Einsatzkräfte oder Gruppen von Einsatzkräften

- Gesprächsangebot in persönlichen Krisensituationen

- Betreuung von Verletzten während langer Wartezeiten

- Beistand für Sterbende und Angebot von religiösen Riten (wenn gewünscht)

- Betreuung von Unfallverursachern (Schuldproblematik)

- Vermittlung weiterer Hilfe für Betroffene und Angehörige

- Assistenzleistung in dringenden Situationen im Bereich Notfallseelsorge, Krisenintervention und Stressverarbeitung für nicht militärische Einsatzkräfte

Bei wem?

- Heeresangehörige als Betroffene von Unfällen oder Einsatzgeschehen

- Angehörige von Betroffenen und Verstorbenen aus dem Militärbereich

- militärische Einsatzkräfte während laufender Einsätze

- zivile Einsatzkräfte in Zusammenarbeit bei militärischen Einsätzen

- zivile Helfer bei Assistenzeinsätzen des Bundesheeres

- Heeresangehörige und deren Familienangehörige in seelischen Krisen

Buchempfehlung

"Die Erschütterung des Selbst- und Weltverständnisses durch Traumata"

Auswirkungen von primärer und sekundärer Traumaexposition auf kognitive Schemata

Broschiert: 302 Seiten

Verlag: Asanger (Februar 2006)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3893344586

Größe und/oder Gewicht: 20,6 x 15 x 2 cm

Kurzbeschreibung:

Traumata bewirken durch ihre Wucht und fehlende Handlungsalternativen für das Opfer häufig eine radikale Desillusionierung. Von dieser Wucht sind Opfer ebenso betroffen wie Helfer, die häufig sekundäre Formen von Traumatisierung erleiden. Das Miterleben von traumatischen oder katastrophalen Ereignissen, aber auch von Ereignissen, die teilweise unterhalb der sog. Traumaschwelle liegen, gehört zu den tagtäglichen Herausforderungen von Einsatzkräften. Dazu zählen die Bergung von Unfallopfern, schreckliche Bilder von Verletzungen kurz, der Einsatz-Stress und ebenso die Kumulation mehrerer stressreicher Erfahrungen über einige Zeit hinweg. Einsatzkräfte können grundsätzlich durch Ausbildung, Erfahrung und die Entwicklung von Schutzmechanismen mit sehr vielen dieser Eindrücke und Ereignisse fertig werden. Über das Modell der Salutogenese und durch Ergebnisse der Resilienzforschung, aber auch durch die Erfahrungen von Holocaust-Überlebenden werden individuelle Ansätze sichtbar, die traumatischen Erfahrungen zu transformieren und sie als Anstoß zu persönlichem Wachstum zu nutzen. Menschen gelangen häufig zu tieferen Einsichten über das Leben, oder zumindest erscheint ihnen das Leben kostbarer, und neue Prioritäten werden gewählt. Nicht zuletzt kann auch die Einsicht, nicht unverwundbar (v.a. bei Formen sekundärer Traumatisierung) zu sein, dazu beitragen.

"Buchempfehlung"

Notfallpsychologie

Lehrbuch für die Praxis

Taschenbuch: 498 Seiten

Verlag: Springer, Berlin; Auflage: 1 (18. Oktober 2007)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3540716254

Größe und/oder Gewicht: 24,2 x 16,8 x 2,6 cm

Kurzbeschreibung:

Traumatische Ereignisse widerfahren Menschen nicht nur bei spektakulären Großereignissen wie Terrorakten, Erdbeben, Wirbelstürmen, Überschwemmungen, sondern tausendfach alltäglich. Sie werden Opfer von Verkehrs- oder anderen Unfällen oder von kriminellen Delikten. Hinzu kommen medizinische Notfälle wie ein Herzinfarkt oder soziale wie das Nichtbestehen einer wichtigen Prüfung.

Das Buch versucht, das Gebiet der Notfallpsychologie unter diesem breiten Rahmen zu sehen und die bisherigen Erkenntnisse aus Forschung und Praxis darzustellen. Dabei ist ein wichtiges Anliegen, praktische Hinweise und handhabbare Regeln für den Umgang mit Notfallopfern vorzuschlagen. Das Buch ist für alle geschrieben, die sich für die psychologischen Aspekte von Notfällen interessieren: vom professionellen nicht-psychologischen Helfer bis hin zum Diplompsychologen, der sich bereits als Notfallpsychologe spezialisiert hat.

Empfehlungen

Johannes Freitag zum Weihbischof geweiht…

Ein besonderes Ereignis für Kirche und Gesellschaft Im vollbesetzten Grazer Dom wurde am Donnerstag, dem 1. Mai 2025, ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der Diözese Graz-Seckau aufgeschlagen: Der bisherige Pfarrer... Weiterlesen

Probe und Einweisung bei der Militärmusi…

Am 29. April 2025 traf sich Militärdekan Oliver Hartl, Delegationsleiter der österreichischen Teilnehmer an der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI), mit der Militärmusik Tirol in Innsbruck zu einer intensiven musikalischen Probe... Weiterlesen

Graz bereitet sich auf Bischofsweihe von…

Am 1. Mai erhält die steirische Landeshauptstadt hohen kirchlichen Besuch – zur Weihe des neuen Weihbischofs der Diözese Graz-Seckau, Johannes Freitag, wird eine Vielzahl an geistlichen Würdenträgern, politischen Repräsentanten und... Weiterlesen

Österreich nimmt Abschied von Papst Fran…

Ein Requiem im Wiener Stephansdom vereinte Kirche, Politik und Gläubige Mit einem feierlichen Requiem im Wiener Stephansdom verabschiedete sich Österreich am Montagabend offiziell von Papst Franziskus. Unter großer Anteilnahme von Kirche... Weiterlesen

Einweisung für das Aufbaukommando PMI Lo…

Am 28. April 2025 fand in der Birago-Kaserne Melk eine Einweisung für das Aufbaukommando der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI) nach Lourdes statt. Das Kommando wird heuer vom Pionierbataillon 3 –... Weiterlesen

Ostern bei AUTCON27/UNIFIL im LIBANON

Derzeit befinden sich 164 Soldatinnen und Soldaten im Einsatzraum. Die Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Kontingents, sind unter anderem für die Logistik sowie die Brandbekämpfung im Camp NAQOURA verantwortlich. Zu den... Weiterlesen

Chrisammesse mit Militärbischof Freistet…

In der Soldatenkirche in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim feierte am Dienstag der Karwoche Militärbischof Dr. Werner Freistetter in Konzelebration mit dem erst kürzlich ernannten Weihbischof für die Diözese Graz-Seckau, Militäroberkurat... Weiterlesen

Schriftenreihe der Militärbischöflichen …

Die Schriftenreihe der Militärbischöflichen Bibliothek behandelt Fragen der Soldatenseelsorge und militärischen Berufsethik, der Rolle von Religion im militärischen Kontext und ihres Beitrags zum Frieden. Sie wird vom evangelischen Militärsuperintendenten und... Weiterlesen

Ein Fels des Gebets: Johannes Paul II. z…

Ein Erbe der Spiritualität und Standhaftigkeit Am 2. April 2005 schloss Papst Johannes Paul II. nach beinahe 27 Jahren im Amt für immer die Augen. Zwanzig Jahre später gedenken Gläubige auf... Weiterlesen

Todestag von Papst Johannes Paul II. jäh…

Am 2. April 2005 nahm die ganze Welt Anteil am Sterben von Johannes Paul II. Das Gedenken an den über 26 Jahre lang regierenden Papst wird auch in Österreich hochgehalten... Weiterlesen

Papst Franziskus: Ein eindringlicher App…

Ein Mahnruf aus dem Vatikan: Der Pontifex fordert in seiner Sonntagsbotschaft verstärkte Friedensbemühungen in Krisengebieten weltweit. Papst Franziskus hat mit Nachdruck an die politischen Führer des Südsudan appelliert, Spannungen abzubauen und... Weiterlesen

Das ewige Ringen um den Ostertermin

Eine historische Chance bleibt ungenutzt In einem seltenen Zufall fallen 2025 die Ostertermine der katholischen, protestantischen und orthodoxen Kirchen auf denselben Tag: den 20. April. Ein willkommener Anlass, um ein seit... Weiterlesen

Fastentücher: Eine alte Tradition in der…

In der Fastenzeit bietet sich in vielen Kirchen ein besonderes Bild: Altar und bildliche Darstellungen Jesu werden hinter kunstvoll gestalteten Tüchern verborgen. Doch was steckt hinter dieser Tradition? Wo liegen... Weiterlesen

25. März: Mariä Verkündigung - Ein …

Am 25. März begeht die katholische Kirche das Hochfest der Verkündigung des Herrn. Der Ursprung dieses besonderen Tages liegt in einer der bewegendsten Szenen des Neuen Testaments: der Begegnung der... Weiterlesen

Papst Franziskus zurück im Vatikan: Ein …

Nach mehr als fünf Wochen in der römischen Gemelli-Klinik ist Papst Franziskus am Sonntag in den Vatikan zurückgekehrt. Sein Genesungsweg bleibt jedoch anspruchsvoll: Eine zweimonatige Rekonvaleszenz unter strenger ärztlicher Aufsicht... Weiterlesen

Aufrüstung allein sichert keinen Frieden…

Friedensappell zum Abschluss der Bischofskonferenz Mit eindringlichen Worten hat Erzbischof Franz Lackner, Vorsitzender der österreichischen Bischofskonferenz, an die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft appelliert. "Waffen alleine werden den Frieden nicht sichern", betonte... Weiterlesen

Welt in Unordnung! - Neue Weltordnung? G…

Ein Forum für sicherheitspolitische und friedensethische Debatten Die Gemeinschaft Katholischer Soldaten (GKS) der Deutschen Bundeswehr lud vom 16.18.03.2025 in die renommierte GKS-Akademie Oberst Dr. Helmut Korn ein. Die Veranstaltung, die im... Weiterlesen

Ein Appell aus der Klinik: Papst Franzis…

In einer Welt, die von Kriegen und Konflikten zerrüttet ist, erhebt Papst Franziskus seine Stimme aus ungewohnter Umgebung. Aus der römischen Gemelli-Klinik heraus, in der er sich derzeit in medizinischer... Weiterlesen

Feierlicher Gottesdienst und Austausch i…

Die Frühjahrsvollversammlung der Österreichischen Bischofskonferenz fand in diesem Jahr in der traditionsreichen Erzabtei Pannonhalma in Ungarn statt. Ein Höhepunkt der Zusammenkunft war der festliche Gottesdienst zum Hochfest des heiligen Josef... Weiterlesen

Johannes Nepomuk – Der Brückenheilige un…

Ein Heiliger zwischen Legende und Geschichte Johannes Nepomuk, auch bekannt als Jan Nepomucký, ist eine der faszinierendsten Heiligengestalten Mitteleuropas. Sein Leben und Martyrium prägten nicht nur die katholische Kirche, sondern auch... Weiterlesen

19. März: Hl. Josef

Der stille Held des Glaubens Am 19. März feiert die katholische Kirche den Gedenktag des heiligen Josef, des Ziehvaters Jesu. Trotz seiner zentralen Rolle im Leben Jesu bleibt Josef eine eher... Weiterlesen

Gemeinsames Fasten der Religionen 2025: …

Ein außergewöhnliches Zusammentreffen der Fastenzeiten Im Jahr 2025 fällt eine seltene religiöse Konvergenz auf: In den Monaten März und April überschneiden sich die zentralen Fastenzeiten der drei großen abrahamitischen Religionen –... Weiterlesen

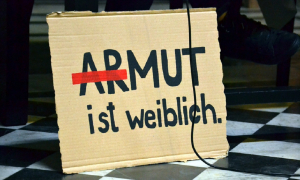

Weltfrauentag - Gleichstellung jetzt!

Zum Weltfrauentag mahnen die Präsidentinnen von Caritas und Arbeiterkammer eine konsequente Gleichstellungspolitik ein. Einkommensunterschiede, unfaire Verteilung der Sorgearbeit und Altersarmut seien Beweise dafür, dass Frauen in Österreich weiterhin strukturell benachteiligt... Weiterlesen

Der 8. März: Internationaler Frauentag

Ein Tag des Kampfes und der Errungenschaften Seit den gesellschaftlichen Umbrüchen der 1970er Jahre wird der Internationale Frauentag auch in Österreich am 8. März gefeiert. Doch der Kampf um Frauenrechte begann... Weiterlesen

6. März: Fridolin von Säckingen

Ein Heiliger zwischen Legende und Geschichte Der Name Fridolin bedeutet "der Friedensreiche" und spiegelt das Wirken dieses bemerkenswerten Mannes wider, der als Missionar, Abt und Wundertäter am Oberrhein bekannt wurde. Sein... Weiterlesen

"Autofasten" setzt Zeichen für…

Ein bewusster Verzicht für eine bessere Zukunft Jedes Jahr zur Fastenzeit räumt die Initiative "Autofasten" der Frage nach nachhaltiger Mobilität besonderen Platz ein. 2025 ruft die von katholischen und evangelischen Umweltbeauftragten... Weiterlesen

Aschenkreuzspendung in der Militärpfarre…

Heute um 11:00 Uhr fand in der Militärpfarre beim Militärkommando Wien die feierliche Spendung des Aschenkreuzes statt. Die Liturgie wurde von Militärerzdekan Harald Tripp geleitet. Auch wurde ein schönes Zeichen... Weiterlesen

Franziskus - Der Papst, für den auch sei…

25. Februar 2025 – Der Petersplatz füllt sich langsam mit Gläubigen, Kerzen flackern im kühlen Abendwind, Rosenkränze gleiten durch betende Finger. Doch anders als 2005, als Johannes Paul II. auf... Weiterlesen

25. Feber: Heilige Walburga - Schutzpatr…

Eine englische Prinzessin als deutsche Heilige Die Heilige Walburga, auch Walpurgis genannt, gehört zu den bedeutendsten Frauengestalten der christlichen Missionierung Europas. Geboren um 710 in Devonshire, England, war sie die Tochter... Weiterlesen

"Sei besiegelt durch die Gabe Gotte…

Nach intensiver Vorbereitung empfingen am Freitag, den 21. Februar 2025, zehn Rekruten aus niederösterreichischen Garnisonen das Sakrament der Firmung. Die feierliche Zeremonie fand in der Pfarrhofkirche Pitten statt und wurde... Weiterlesen

Hoffnung statt Hass: Villach gedenkt der…

Ein stiller Marsch, bewegende Worte und ein gemeinsames Zeichen gegen Terror und Spaltung: Politik, Kirche und Gesellschaft vereinen sich in Villach im Gedenken an die Opfer der Gewalttat. Ein Stadtbild in... Weiterlesen

Erstmals eine Frau als Regierungschefin …

Ein Meilenstein in der Geschichte des Vatikans Zum ersten Mal in der Geschichte des Vatikanstaates übernimmt eine Frau die Regierungsgeschäfte: Papst Franziskus hat die 56-jährige Ordensfrau Raffaella Petrini zur neuen Regierungschefin... Weiterlesen