Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Ein Moment der Besinnung inmitten des AlltagsMit dem Aschermittwoch beginnt die 40-tägige Fastenzeit, eine Periode der Reflexion und Erneuerung. Um auch jene Menschen zu erreichen, die im hektischen Alltag kaum Zeit für einen Kirchenbesuch finden, bietet die katholische Kirche in Österreich an immer mehr Orten das "Aschenkreuz to go" an. Die Initiative ermöglicht es Pendlern, Reisenden und eiligen Passanten, das Aschenkreuz zu empfangen, ohne dafür eine Kirche aufsuchen zu müssen. "Wir wollen Menschen dort abholen, wo sie unterwegs sind", hieß es seitens der Diözesen.

Von Bahnhöfen bis Marktplätzen: Segnung an zentralen OrtenIn Wien können Gläubige das Aschenkreuz unter anderem im "Raum der Stille" am Hauptbahnhof empfangen, wo von frühmorgens bis abends eine ruhige Atmosphäre zum Innehalten einlädt. Weitere Stationen sind die Karlskirche, das Schottenstift sowie verschiedene Standorte in Wien-Döbling. Auch in Linz wird unter dem Motto "Lass Schweres los und finde Leichtigkeit" vor der Ursulinenkirche das Aschenkreuz gespendet.

Salzburg setzt auf Begegnung und Erneuerung"Veränderung braucht einen Auftakt", erklärt Dominik Elmer von der Erzdiözese Salzburg. Die dortige Initiative setzt bewusst auf gut frequentierte Orte wie den Offenen Himmel in der Franziskanergasse und den Mirabellplatz, um den Gläubigen den Einstieg in die Fastenzeit zu erleichtern.

Spirituelle Impulse in ganz ÖsterreichAuch in anderen Städten ist das "Ashes to go"-Angebot breit aufgestellt: In Klagenfurt wird die Segnung unter anderem am Alten Platz sowie am Baumbachplatz erteilt, in Innsbruck stehen die Citykirche und das Stadtzentrum Kufstein im Fokus. Graz bietet Aschenkreuzstationen am Kaiser-Josef-Platz, in der Leechkirche und im Citypark an, während in Schladming, Raaba und Kindberg ebenfalls Segensorte eingerichtet wurden.

Auch Militärpfarren beteiligen sichNeben den Pfarrkirchen und mobilen Segensstationen beteiligen sich am heutigen Tag auch die katholischen Militärpfarren in Kasernen, Soldatenkirchen und Andachtsräumen an der Spende des Aschenkreuzes. Auch Soldatinnen und Soldaten sind eingeladen, in ihren Dienststellen innezuhalten und mit dem Zeichen der Asche die Fastenzeit bewusst zu beginnen.

Die katholische Kirche lädt mit diesen Aktionen ein, einen Moment der Besinnung in den Alltag zu integrieren und sich auf die Fastenzeit als Zeit der inneren Erneuerung einzulassen.

Quellen: kathpress.at, katholisch.at, redigiert durch ÖA

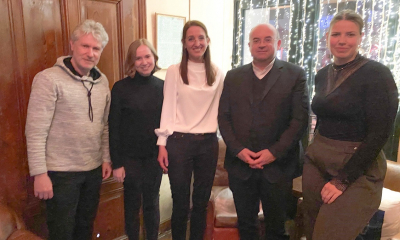

Nach 14 Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit verabschieden wir uns von unserer geschätzten Kollegin Mag. Regina Keiblinger, die die katholische Militärseelsorge verlässt. Ihr Einsatz und ihre Expertise haben nicht nur unser Team bereichert, sondern auch maßgeblich zu vielen Erfolgen in der katholischen Militärseelsorge beigetragen.

Regina Keiblinger war eine inspirierende Kollegin, deren Kompetenz, Engagement und positive Ausstrahlung unser Arbeitsumfeld nachhaltig geprägt haben. Als verlässliche Ansprechpartnerin und engagierte Teamplayerin hat sie uns stets mit ihrer Fachkenntnis und ihrer hilfsbereiten Art unterstützt. Im Rahmen einer würdevollen Abschiedsfeier konnten wir ihr ein persönliches Abschiedsgeschenk des Referates für Öffentlichkeitsarbeit und Medien überreichen.

Wir danken ihr herzlich für die wunderbare Zeit, die wir mit ihr verbringen durften, und wünschen ihr für ihren weiteren beruflichen und privaten Weg viel Erfolg und alles Gute.

Referat für Öffentlichkeitsarbeit und Medien

Mit dem Aschermittwoch beginnt für Christinnen und Christen weltweit die 40-tägige Fastenzeit. Sie dient als Vorbereitung auf Ostern und ruft zur inneren Erneuerung auf. Neben dem Verzicht auf bestimmte Speisen oder Gewohnheiten stehen Gebet, Buße und Werke der Nächstenliebe im Mittelpunkt.

Die Symbolkraft der 40 Tage

Die Zahl 40 hat eine tief verwurzelte biblische Bedeutung: Jesus fastete 40 Tage in der Wüste, bevor er sein Wirken begann. Der Prophet Elija fastete ebenso lange, das Volk Israel durchwanderte 40 Jahre die Wüste, und Ninive erhielt 40 Tage zur Umkehr. Auch das Konzil von Nizäa (325 n. Chr.) legte die Fastenzeit auf 40 Tage fest.

Die heutige liturgische Ordnung betrachtet die Fastenzeit als "österliche Bußezeit", die vom Aschermittwoch bis zum Abend des Gründonnerstags dauert. An diesen Tagen soll die Seele auf das Osterfest vorbereitet werden.

Fasten: Mehr als nur Verzicht

Fasten bedeutet in der christlichen Tradition nicht nur den bewussten Verzicht auf bestimmte Speisen. Vielmehr geht es um eine ganzheitliche Reinigung von Körper, Geist und Seele. Die Kirche fordert dazu auf, sich von egoistischen Verhaltensweisen, schlechten Angewohnheiten und Sünden zu lösen, um sich Gott und den Mitmenschen zu öffnen.

An den strengen Fastentagen, dem Aschermittwoch und dem Karfreitag, gilt eine einfache Regel: eine einzige Mahlzeit zur Sättigung. Das Fastengebot richtet sich an Erwachsene zwischen 18 und 60 Jahren, während Kinder, Kranke und Reisende ausgenommen sind.

Die Bedeutung des Aschenkreuzes

Das Aschenkreuz ist das zentrale Zeichen des Aschermittwochs und erinnert an die Vergänglichkeit des Lebens. Die gesegnete Asche wird den Gläubigen mit den Worten aufgetragen: "Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und wieder zum Staub zurückkehren wirst." Alternativ kann auch der Ruf zur Umkehr ausgesprochen werden: "Kehre um und glaube an das Evangelium."

Der Brauch geht auf das 11. Jahrhundert zurück. Damals wurden öffentliche Büßer am Aschermittwoch aus der Kirche ausgeschlossen und mit Asche bestreut, bevor sie am Gründonnerstag wieder aufgenommen wurden. Bis heute ist das Aschenkreuz ein starkes Symbol der Buße und Besinnung.

Rituale und liturgische Farben der Fastenzeit

Die liturgische Farbe Violett steht für Buße und Umkehr. Während der Fastenzeit wird das Halleluja im Gottesdienst nicht gesungen, das Gloria erklingt nur an bestimmten Hochfesten. Der vierte Fastensonntag, "Laetare", bringt eine erste freudige Aussicht auf Ostern. Ab dem fünften Fastensonntag werden Kreuze verhüllt, um die Ernsthaftigkeit der Passionszeit zu unterstreichen.

Die Karwoche: Höhepunkt der Fastenzeit

Die Karwoche beginnt mit dem Palmsonntag, der an den Einzug Jesu in Jerusalem erinnert. Gründonnerstag steht im Zeichen des letzten Abendmahls. Karfreitag gedenkt der Kreuzigung, während der Karsamstag die Grabesruhe Jesu symbolisiert. In der Osternacht schließlich feiern Christinnen und Christen die Auferstehung und den Sieg des Lebens über den Tod.

Die Fastenzeit ist eine Einladung zur inneren Einkehr, eine Zeit der Verwandlung und der Vorbereitung auf das zentrale Fest des Christentums: Ostern.

25. Februar 2025 – Der Petersplatz füllt sich langsam mit Gläubigen, Kerzen flackern im kühlen Abendwind, Rosenkränze gleiten durch betende Finger. Doch anders als 2005, als Johannes Paul II. auf seinem Sterbebett in den Apostolischen Gemächern lag und die Menschen spontan zu Gebeten zusammenströmten, folgt die aktuelle Gebetswelle einer geplanten Choreografie des Vatikans. Papst Franziskus verbringt bereits die zweite Woche im römischen Gemelli-Krankenhaus, abgeschirmt von der Öffentlichkeit, während die Kurie um Haltung ringt.

Eine improvisierte Tradition

Die katholische Kirche kennt Rituale für das Ende eines Pontifikats, doch was geschieht, wenn ein Papst schwer erkrankt, ohne sein Amt niederzulegen? Hier fehlt das Protokoll. Und so sucht der Vatikan nach Inspiration in der eigenen Geschichte: Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin, enger Vertrauter des Pontifex, führte das erste offizielle Gebet und bemühte sich um historische Parallelen. Er erinnerte daran, dass selbst der Apostel Petrus in Ketten die Gebete der frühen Christen empfing. Die Schola intonierte schließlich das lateinische Gebet aus dem Römischen Messbuch: "Beten wir für unseren Pontifex Franziskus. Der Herr behüte ihn und erhalte sein Leben; er lasse ihn gesegnet sein auf Erden und übergebe ihn nicht dem Hass seiner Feinde."

Ein Satz, der Brisanz birgt. Denn wenn auch kaum Feinde des Papstes unter den Betenden zu finden sind, so reihen sich dort durchaus Männer ein, die sich mit Franziskus überworfen haben – manche von ihnen mit tiefen, schmerzhaften Narben.

Kritiker im Gebet – ungeliebte Verbündete

Die Liste derer, die Franziskus' Kurs offen oder subtil infrage stellten, ist lang. Zu nennen wären da der US-Kardinal Raymond Leo Burke, einst einflussreicher Kirchenjurist und strikter Vertreter traditioneller katholischer Werte. Franziskus entzog ihm nahezu jede Position im Vatikan, Gerüchten zufolge sollte ihm sogar die Dienstwohnung genommen werden. Und dennoch betete Burke mit gesenktem Haupt auf dem Petersplatz.

Kaum weniger bemerkenswert ist die Anwesenheit von Kardinal Angelo Becciu. Er fiel tief: Als rechte Hand des Papstes in finanzpolitischen Angelegenheiten entlassen, nach einem millionenschweren Immobilienskandal vor Gericht gestellt und zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt, ist seine rückhaltlose Loyalität zu Franziskus inzwischen Geschichte. Doch auch er kniete sich in die Reihen der Betenden.

Ebenfalls dabei: Gerhard Ludwig Müller, deutscher Kurienkardinal und ehemaliger Präfekt der Glaubenskongregation. 2017 entmachtete ihn Franziskus, nachdem theologische Differenzen unüberbrückbar geworden waren. Doch nun stand Müller neben den Getreuen des Papstes, um für seine Gesundheit zu bitten.

Eine gespaltene Kirche – vereint in Unsicherheit

Nicht nur im Gebet, sondern auch in der aktuellen Debatte um einen möglichen Rücktritt des schwer erkrankten Papstes zeigt sich eine ungewohnte Allianz. Während der als progressiver Franziskus-Freund bekannte Kardinal Matteo Zuppi vehement gegen einen Amtsverzicht argumentiert, stimmt ihm ausgerechnet der konservative Müller zu. Ein Zeichen, dass selbst die innerkirchlichen Gegensätze angesichts der ungewissen Zukunft des Papsttums einer pragmatischen Solidarität weichen.

Doch was bedeutet dies für die katholische Kirche? Die Krankheit von Papst Franziskus hat eine Kurie aufgeschreckt, die in den letzten Jahren immer wieder von internen Machtkämpfen und Affären erschüttert wurde. Während sich die Kardinäle im Gebet versammeln, laufen hinter verschlossenen Türen bereits die strategischen Planungen für die Zukunft.

Die Weltkirche blickt in diesen Tagen mit gespannter Aufmerksamkeit auf Rom – nicht nur in Sorge um das Leben des 87-jährigen Pontifex, sondern auch mit der Frage, wie lange der brüchige Friede unter seinen Anhängern und Kritikern noch Bestand haben wird.

Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA

Jedes Jahr zur Fasten- und Osterzeit stellt das Referat für Öffentlichkeitsarbeit und Medien den katholischen Militärpfarren Österreichs besondere Impulsplakate zur Verfügung. Diese Plakate werden in den Kasernen in den Schaukästen sowie vor den Militärpfarren ausgehängt, um die Bedeutung der österlichen Zeit in den Mittelpunkt zu rücken. Sie laden dazu ein, sich auf das höchste Fest des christlichen Glaubens – die Auferstehung Jesu Christi – vorzubereiten, innezuhalten und sich mit der österlichen Botschaft der Hoffnung und des Neubeginns auseinanderzusetzen.

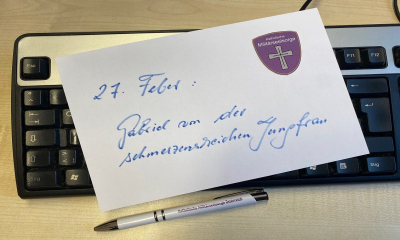

Ein Leben voller Wandel, ein unerschütterlicher Glaube und ein Vermächtnis, das bis heute Millionenviele bewegt: Die Geschichte des heiligen Gabriel von der schmerzensreichen Jungfrau ist eine Erzählung von innerer Umkehr und tiefer Hingabe.

Der Wendepunkt eines jungen Lebens

Francesco Possenti, geboren am 1. März 1838 in Assisi, wuchs in wohlhabenden Verhältnissen auf. Als Sohn eines hohen Verwaltungsbeamten führte er ein unbeschwertes Leben in Spoleto. Er war klug, charismatisch und genoss die gesellschaftlichen Annehmlichkeiten seiner Zeit. Modebewusst, talentiert und stets im Mittelpunkt, war er ein junger Mann mit vielversprechender Zukunft. Doch eine Reihe von Schicksalsschlägen stellte sein Leben auf den Kopf: Der frühe Verlust seiner Mutter, eine schwere Krankheit, der Suizid seines Bruders Lorenzo und der plötzliche Tod seiner geliebten Schwester Maria Luisa ließen ihn nach dem wahren Sinn des Lebens suchen.

Der entscheidende Moment kam 1856: Beim Anblick eines Bildes der Schmerzensmutter verspürte er eine tiefe, mystische Eingebung. Es war, als hätte die Jungfrau Maria selbst zu ihm gesprochen und ihn aufgefordert, seinem wahren Ruf zu folgen. Dieses Erlebnis führte ihn zur radikalen Kehrtwende: Er verließ sein bisheriges Leben und trat in das Kloster Madonna della Quercia in Morrovalle ein. Dort nahm er den Namen Gabriel von der schmerzensreichen Jungfrau an – ein Symbol für seine innige Marienverehrung.

Ein Leben in Hingabe und Leiden

Gabriel studierte Theologie und Philosophie und wurde bald für seine außergewöhnliche Frömmigkeit, seine Demut und seinen tiefen Glauben bekannt. 1859 zog er in das Passionistenkloster von Isola del Gran Sasso, wo er ein Leben der Askese und des Gebets führte. Doch sein Weg war geprägt von körperlichem Leid: An Tuberkulose erkrankt, ertrug er seine Schmerzen mit bewundernswerter Geduld und Hingabe. Seine letzten Jahre verbrachte er in der tiefen Überzeugung, dass sein Leiden Teil eines höheren Plans sei.

Am 27. Februar 1862 verstarb Gabriel im Alter von nur 24 Jahren. Doch sein Geist lebte weiter: Schon bald nach seinem Tod wurde er als Vorbild für junge Menschen verehrt. Am 31. Mai 1908 wurde er von Papst Pius X. selig- und 1920 von Papst Benedikt XV. heiliggesprochen. Heute gilt er als Schutzpatron der katholischen Jugend Italiens.

Ein Erbe, das fortbesteht

Gabriels Grab befindet sich in der Kirche des Passionistenklosters in Isola del Gran Sasso. Seit 1970 erhebt sich darüber das imposante Sanktuarium Santissima Addolorata, das jährlich von Millionen Pilgern besucht wird. Sein Leben inspiriert bis heute Gläubige weltweit – eine Geschichte, die zeigt, dass wahres Glück nicht im Glanz der Welt, sondern in der Hingabe an eine höhere Berufung liegt.

Ein Land im Widerstand

In Toronto tagt derzeit die Ständige Synode der Ukrainischen Griechisch-Katholischen Kirche (UGKK), die zum dritten Jahrestag des russischen Großangriffs eine unmissverständliche Warnung ausspricht: Ein Frieden, der nicht auf Gerechtigkeit basiert, sei eine "zynische Farce" und würde zu weiterem Unrecht führen. In ihrer aktuellen Erklärung betonen die Bischöfe den Widerstandswillen der ukrainischen Bevölkerung, würdigen die internationale Unterstützung und rufen zu anhaltender Solidarät auf.

Zerstörung und menschliches Leid: Die Bilanz des Krieges

Die Synode zeichnet ein erschütterndes Bild der Verwüstungen, die der Krieg hinterlassen hat: Über 3.500 zerstörte Bildungseinrichtungen, mehr als 1.200 Krankenhäuser, 670 Kirchen sowie zahllose Wohnhäuser und Infrastruktureinrichtungen. Doch besonders tragisch seien die menschlichen Verluste: Zehntausende Tote und Verwundete, seelisch Traumatisierte sowie Hunderttausende, die aus ihrer Heimat fliehen mussten. Besonders dramatisch sei das Schicksal ukrainischer Kinder, die nach Russland verschleppt und dort einer zwangsweisen Umerziehung unterzogen würden. Hinzu komme die religiöse Verfolgung in besetzten Gebieten, wo bereits 67 Geistliche verschiedener Konfessionen getötet worden seien.

Leben im Krieg: Anpassung ohne Resignation

Anpassung ohne ResignationTrotz der anhaltenden Bedrohung habe sich die ukrainische Gesellschaft an die Bedingungen des Krieges angepasst, ohne jedoch zu resignieren. Luftalarme, Stromausfälle und zerstörte Infrastruktur seien Teil des Alltags geworden, aber die Menschen hätten sich nicht an die Gewalt gewöhnt. "Das Böse darf weder akzeptiert noch als normal angesehen werden", betont die Synode. Statt einer Militarisierung der Gesellschaft habe sich eine Kultur der Solidaritat und Selbstaufopferung herausgebildet. Millionen Ukrainer engagierten sich täglich, um das Überleben zu sichern, die Streitkräfte zu unterstützen und humanitäre Hilfe zu leisten.

Ein Volk auf dem Kreuzweg

In ihrer religiösen Deutung der Geschehnisse sprechen die Bischöfe von der Ukraine als einem "Land des Kreuzwegs". Doch trotz aller Zerstörung bleibe die Hoffnung auf eine gerechte Zukunft bestehen. "Die Ukrainer glauben an den Sieg der göttlichen Wahrheit", erklärt die Synode und verweist auf den tief verwurzelten Glauben an die Auferstehung – sowohl in spiritueller als auch in gesellschaftlicher Hinsicht. Ihr Aufruf lautet: "Christus ist auferstanden! Die Ukraine wird auferstehen!"

Dank und Appell

Die Bischöfe danken all jenen, die in den vergangenen drei Jahren an der Seite der Ukraine gestanden haben. Ihr besonderer Dank gilt den Staaten, Organisationen und Einzelpersonen, die politische, humanitäre und mediale Unterstützung geleistet haben. Die Solidaritat der internationalen Gemeinschaft sei ein unverzichtbarer Bestandteil des Widerstandes. Gleichzeitig mahnen sie an, dass dieser Einsatz nicht nachlassen dürfe: "Die Ukraine braucht weiterhin eure Stimmen und eure solidarische Unterstützung."

Mit dieser eindringlichen Botschaft erinnert die Synode die Welt daran, dass echter Frieden nur durch Gerechtigkeit entstehen kann – und dass die Ukraine weiterhin auf die Hilfe der internationalen Gemeinschaft angewiesen ist.

Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA

Eine englische Prinzessin als deutsche Heilige

Die Heilige Walburga, auch Walpurgis genannt, gehört zu den bedeutendsten Frauengestalten der christlichen Missionierung Europas. Geboren um 710 in Devonshire, England, war sie die Tochter des angelsächsischen Königs Richard und Schwester der ebenfalls heiligen Willibald und Wunibald. Ihre Berufung führte sie nach Deutschland, wo sie sich als Missionarin und Klostergründerin einen bleibenden Namen machte. Am 25. Februar 779 oder 780 verstarb sie in Heidenheim, doch ihre Verehrung lebt bis heute fort.

Aufbruch in eine fremde Welt

Walburga wuchs im Kloster Wimborne auf, wo sie eine umfassende Bildung erhielt. Ihr Onkel, der bedeutende Missionar Bonifatius, rief sie um 735 gemeinsam mit anderen Nonnen nach Deutschland, um den christlichen Glauben zu verbreiten. Zunächst lebte sie im Kloster Tauberbischofsheim unter der Leitung von Lioba, bevor sie 761 das von ihrem Bruder Wunibald gegründete Kloster in Heidenheim übernahm. Dort verwandelte sie es in ein Doppelkloster für Männer und Frauen, eine damals bemerkenswerte Neuerung.

Walburga als Wundertäterin

Zahlreiche Legenden ranken sich um das Leben der Heiligen. So soll sie mit drei Ähren ein hungerndes Kind gerettet und eine Sterbende durch ihr Gebet geheilt haben. Als sie auf dem Weg zu einer kranken Burgherrin von wilden Hunden angegriffen wurde, ließen diese auf ihr Gebet hin von ihr ab. Auch nach ihrem Tod ereigneten sich zahlreiche Wunder an ihrem Grab.

Das heilende Walburgisöl

Eine Besonderheit der Walburga-Verehrung ist das sogenannte Walburgisöl. Seit dem Mittelalter tritt aus ihrer Grabstätte in Eichstätt eine klare Flüssigkeit aus, die als heilkräftig gilt und in kleinen Glasfläschchen abgefüllt wird. Bis heute pilgern Gläubige aus aller Welt in die Abtei Sankt Walburg, um das Öl zu erhalten.

Schutzpatronin und Bauernheilige

Die Heilige Walburga wurde als Schutzpatronin von Monheim in Schwaben, der Wöchnerinnen, Seeleute, Bauern und Haustiere verehrt. Sie gilt als Helferin für gedeihende Feldfrüchte und als Schutzheilige gegen Hungersnot, Pest, Hundebisse und Stürme. Ihr Name ist auch mit einer bekannten Bauernregel verbunden: „Wenn sich Sankt Walburgis zeigt, der Birkensaft nach oben steigt.“

Die Verbindung zur Walpurgisnacht

Obwohl sie selbst nichts mit Hexenglauben zu tun hatte, wurde ihr Name mit der sagenumwobenen Walpurgisnacht vom 30. April auf den 1. Mai verknüpft. Der Ursprung liegt im Übertragungstag ihrer Reliquien am 1. Mai, der in England und einigen deutschen Regionen als ihr Gedenktag gefeiert wurde. Mit der Zeit vermischten sich heidnische Frühlingsrituale mit dem christlichen Brauchtum.

Ein Erbe, das bleibt

Bis heute wird die Heilige Walburga in zahlreichen Kirchen und Klöstern verehrt. Ihr Hochgrab in Eichstätt zieht jedes Jahr Pilger an, die in ihr eine mächtige Fürsprecherin sehen. Ihr Leben und Wirken zeigen eine Frau von großer Entschlossenheit, tiefem Glauben und unermüdlichem Einsatz für ihre Mitmenschen. Walburga bleibt eine der faszinierendsten Heiligen in der Zeit der der christlichen Missionierung Europas.

Advent – Bedeutung und gelebte Tradition…

Der Advent ist eine besondere Zeit im christlichen Kalender und eröffnet zugleich das neue Kirchenjahr. Er verbindet jahrhundertealte Bräuche mit...

WeiterlesenOktober – Der Rosenkranzmonat

Der Oktober gilt traditionell als Rosenkranzmonat. Für viele mag diese Gebetsform heute altmodisch wirken, doch sie birgt eine erstaunliche Aktualität...

Weiterlesen10. September: Welttag der Suizidprävent…

Heute, am 10. September, findet weltweit der Welttag der Suizidprävention statt. Seit 2003 erinnern die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Internationale...

WeiterlesenChristophorus – Schutzpatron der Reisend…

Christophorus – Schutzpatron der Reisenden (Gedenktag: 24. Juli) Der heilige Christophorus zählt zu den bekanntesten und beliebtesten Heiligen – vor allem...

WeiterlesenHeiliger Engelbert Kolland – Patron der Soldatenkirche in der Belgier-Kaserne

Am 10. Juli feiert die katholische Kirche erstmals den offiziellen Gedenktag des heiligen Engelbert Kolland. Der Tiroler Franziskaner wurde 2024 von Papst Franziskus heiliggesprochen – als erster Österreicher seit über…

Informationen aus der Kirche29. Juni: Apostelfürsten im Fokus: Das Hochfest zu Ehren von Petrus und Paulus

Am 29. Juni feiert die katholische Kirche das Hochfest der Apostel Petrus und Paulus – zwei prägende Gestalten des frühen Christentums. Der Gedenktag erinnert nicht an ihre Todestage, sondern an…

Informationen aus der Kirche24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenwende, Feuer und Prophetie

Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines Heiligen erinnert: Johannes den Täufer. Er gilt als der letzte…

Informationen aus der Kirche

Fronleichnam kurz gefasst

Fronleichnam, auch bekannt als »Hochfest des heiligsten Leibes und Blutes Christi« oder international als »Corpus Christi«, ist einer der höchsten Feiertage im katholischen Kirchenjahr. Gefeiert wird er am zweiten Donnerstag…

Informationen aus der KirchePfingsten kurz gefasst – Fragen & Antworten zu diesem Fest

Was feiern Christen zu Pfingsten? Pfingsten gilt als Geburtstag der Kirche. Es erinnert an die Herabkunft des Heiligen Geistes auf die Jünger – ein Ereignis, das infoge die weltweite Verkündigung des…

Informationen aus der KircheChristi Himmelfahrt: Was feiern wir da eigentlich?

Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi…

Informationen aus der Kirche

14. Mai: Hl. Matthias. Der Apostel - bestimmt durch das Los

Zum Gedenktag des Hl. Matthias am 14. Mai Ein Apostel durch göttliche Wahl Der Name Matthias bedeutet „Geschenk Gottes“ – und dieser Name ist Programm: Der Heilige Matthias wurde nicht von Jesus…

Informationen aus der KircheLeo XIV.: Wissenswertes rund um die feierliche Amtseinführung des neuen Papstes

Am kommenden Sonntag wird es auf dem Petersplatz festlich: Papst Leo XIV. wird in sein Amt eingeführt – zehn Tage nach seiner Wahl zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Was bei…

Informationen aus der KircheMit Maria durch den Mai – Ein Monat der Hoffnung und Hingabe

Von alten Riten zur geistlichen Begleiterin im Jetzt Wenn der Mai ins Land zieht, legt sich ein sanfter Schleier aus Blüten über die Landschaft – und über die Herzen vieler Gläubiger…

Informationen aus der Kirche

- 1

- 2

- 3

Empfehlungen

Weihnachtsbotschaft 2025

Wien, im Dezember 2025 Liebe Schwestern und Brüder! In dem 1931 erschienenen Buch „Die Religion im Weltkrieg“ findet sich eine bemerkenswerte Notiz über Probleme religiöser Soldaten mit ihrem persönlichen Gottesglauben im Ersten... Weiterlesen

Die Heilige Barbara – Eine Märtyrerin mi…

Am 4. Dezember begeht die Kirche den Gedenktag der hl. Barbara. Barbara von Nikomedia gehört bis heute zu den bekanntesten Heiligen der Kirche. Seit dem 7. Jahrhundert wird sie verehrt... Weiterlesen

Ein Heiliger für unsere Zeit, ein Vorbil…

Heute feiert die Kirche den heiligen Martin – einen der bekanntesten und beliebtesten Heiligen. Martin von Tours, einst römischer Soldat, später Bischof, steht für Werte, die auch heute zählen: Nächstenliebe... Weiterlesen

13. Dezember: Einladung zum Kärntner Adv…

Die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten (AKS) lädt herzlich zum traditionellen Kärntner Adventkonzert ein, das am Samstag, 13. Dezember 2025, in der prachtvollen St. Georgs-Kathedrale an der Theresianischen Militärakademie stattfindet.Das Konzert wird... Weiterlesen

66. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

"Wächter des Friedens"... ist das Thema zur heurigen Soldatenwallfahrt. Die schönsten Eindrücke der Internationalen Soldatenwallfahrt Lourdes 2025 zum Nachsehen LOURDES ist nicht nur ein Ort der Begegnung, es ist für viele eine Gelegenheit zum... Weiterlesen

24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenw…

Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines Heiligen erinnert: Johannes den Täufer. Er gilt als der letzte... Weiterlesen

Christi Himmelfahrt: Was feiern wir da e…

Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi... Weiterlesen

Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt…

Jahr für Jahr strömen Millionen Gläubige zur Grotte von Masabielle, wo 1858 der Legende nach die Jungfrau Maria einem jungen Mädchen namens Bernadette erschienen ist. Seit 1958 kommen jährlich auch... Weiterlesen

65. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

Internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes als Mahnung und Hoffnungsträger Ein Ort des Gebets, der Begegnung – und der leisen, aber kraftvollen Botschaft, dass Frieden möglich ist. Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt im südfranzösischen... Weiterlesen

Ein Moment des Innehaltens während der V…

Es ist bereits zur schönen Tradition geworden, dass sich die Pilgerleitung in Lourdes gemeinsam mit dem Aufbautrupp der Melker Pioniere eine Stunde Zeit zur Einkehr nimmt, bevor die Teilnehmer zur... Weiterlesen

Leo XIV.: Wissenswertes rund um die feie…

Am kommenden Sonntag wird es auf dem Petersplatz festlich: Papst Leo XIV. wird in sein Amt eingeführt – zehn Tage nach seiner Wahl zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Was bei... Weiterlesen

Mit Maria durch den Mai – Ein Monat der …

Von alten Riten zur geistlichen Begleiterin im Jetzt Wenn der Mai ins Land zieht, legt sich ein sanfter Schleier aus Blüten über die Landschaft – und über die Herzen vieler Gläubiger... Weiterlesen

"Nein zum Krieg der Worte" – P…

In bewegenden Worten hat sich Papst Leo XIV. an die Medienschaffenden der Welt gewandt. Bei seiner ersten offiziellen Audienz als neues Oberhaupt der katholischen Kirche sprach er nicht nur über... Weiterlesen

HABEMUS PAPAM!

Der Militärbischof für Österreich, Dr. Werner Freistetter, in einer ersten Reaktion zur Papstwahl: „Ich freue mich sehr, dass der neue Papst den Namen Leo gewählt hat. Ich durfte ihn im Februar... Weiterlesen

Weißer Rauch über Rom – Die Welt hat ein…

Ein Augenblick der Geschichte: Punkt 18:08 Uhr durchbrach ein schneeweißer Rauchschleier den römischen Abendhimmel – das uralte Zeichen, das Generationen verbindet, ließ keinen Zweifel: Die katholische Kirche hat einen neuen... Weiterlesen

Johannes Freitag - Ein Bischof offen fü…

Feierliche Weihe im Grazer Dom Am 1. Mai 2025 erlebte der Grazer Dom einen bewegenden Moment kirchlicher Erneuerung: Johannes Freitag, bisher Stadtpfarrer von Trofaiach und Seelsorgeraumleiter „An der Eisenstraße“, wurde zum... Weiterlesen

Johannes Freitag zum Weihbischof geweiht…

Ein besonderes Ereignis für Kirche und Gesellschaft Im vollbesetzten Grazer Dom wurde am Donnerstag, dem 1. Mai 2025, ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der Diözese Graz-Seckau aufgeschlagen: Der bisherige Pfarrer... Weiterlesen

Probe und Einweisung bei der Militärmusi…

Am 29. April 2025 traf sich Militärdekan Oliver Hartl, Delegationsleiter der österreichischen Teilnehmer an der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI), mit der Militärmusik Tirol in Innsbruck zu einer intensiven musikalischen Probe... Weiterlesen

Graz bereitet sich auf Bischofsweihe von…

Am 1. Mai erhält die steirische Landeshauptstadt hohen kirchlichen Besuch – zur Weihe des neuen Weihbischofs der Diözese Graz-Seckau, Johannes Freitag, wird eine Vielzahl an geistlichen Würdenträgern, politischen Repräsentanten und... Weiterlesen

Österreich nimmt Abschied von Papst Fran…

Ein Requiem im Wiener Stephansdom vereinte Kirche, Politik und Gläubige Mit einem feierlichen Requiem im Wiener Stephansdom verabschiedete sich Österreich am Montagabend offiziell von Papst Franziskus. Unter großer Anteilnahme von Kirche... Weiterlesen

Einweisung für das Aufbaukommando PMI Lo…

Am 28. April 2025 fand in der Birago-Kaserne Melk eine Einweisung für das Aufbaukommando der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI) nach Lourdes statt. Das Kommando wird heuer vom Pionierbataillon 3 –... Weiterlesen

Ostern bei AUTCON27/UNIFIL im LIBANON

Derzeit befinden sich 164 Soldatinnen und Soldaten im Einsatzraum. Die Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Kontingents, sind unter anderem für die Logistik sowie die Brandbekämpfung im Camp NAQOURA verantwortlich. Zu den... Weiterlesen

Chrisammesse mit Militärbischof Freistet…

In der Soldatenkirche in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim feierte am Dienstag der Karwoche Militärbischof Dr. Werner Freistetter in Konzelebration mit dem erst kürzlich ernannten Weihbischof für die Diözese Graz-Seckau, Militäroberkurat... Weiterlesen

Schriftenreihe der Militärbischöflichen …

Die Schriftenreihe der Militärbischöflichen Bibliothek behandelt Fragen der Soldatenseelsorge und militärischen Berufsethik, der Rolle von Religion im militärischen Kontext und ihres Beitrags zum Frieden. Sie wird vom evangelischen Militärsuperintendenten und... Weiterlesen

Ein Fels des Gebets: Johannes Paul II. z…

Ein Erbe der Spiritualität und Standhaftigkeit Am 2. April 2005 schloss Papst Johannes Paul II. nach beinahe 27 Jahren im Amt für immer die Augen. Zwanzig Jahre später gedenken Gläubige auf... Weiterlesen

Todestag von Papst Johannes Paul II. jäh…

Am 2. April 2005 nahm die ganze Welt Anteil am Sterben von Johannes Paul II. Das Gedenken an den über 26 Jahre lang regierenden Papst wird auch in Österreich hochgehalten... Weiterlesen

Papst Franziskus: Ein eindringlicher App…

Ein Mahnruf aus dem Vatikan: Der Pontifex fordert in seiner Sonntagsbotschaft verstärkte Friedensbemühungen in Krisengebieten weltweit. Papst Franziskus hat mit Nachdruck an die politischen Führer des Südsudan appelliert, Spannungen abzubauen und... Weiterlesen

Das ewige Ringen um den Ostertermin

Eine historische Chance bleibt ungenutzt In einem seltenen Zufall fallen 2025 die Ostertermine der katholischen, protestantischen und orthodoxen Kirchen auf denselben Tag: den 20. April. Ein willkommener Anlass, um ein seit... Weiterlesen

Fastentücher: Eine alte Tradition in der…

In der Fastenzeit bietet sich in vielen Kirchen ein besonderes Bild: Altar und bildliche Darstellungen Jesu werden hinter kunstvoll gestalteten Tüchern verborgen. Doch was steckt hinter dieser Tradition? Wo liegen... Weiterlesen

25. März: Mariä Verkündigung - Ein …

Am 25. März begeht die katholische Kirche das Hochfest der Verkündigung des Herrn. Der Ursprung dieses besonderen Tages liegt in einer der bewegendsten Szenen des Neuen Testaments: der Begegnung der... Weiterlesen

Papst Franziskus zurück im Vatikan: Ein …

Nach mehr als fünf Wochen in der römischen Gemelli-Klinik ist Papst Franziskus am Sonntag in den Vatikan zurückgekehrt. Sein Genesungsweg bleibt jedoch anspruchsvoll: Eine zweimonatige Rekonvaleszenz unter strenger ärztlicher Aufsicht... Weiterlesen

Aufrüstung allein sichert keinen Frieden…

Friedensappell zum Abschluss der Bischofskonferenz Mit eindringlichen Worten hat Erzbischof Franz Lackner, Vorsitzender der österreichischen Bischofskonferenz, an die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft appelliert. "Waffen alleine werden den Frieden nicht sichern", betonte... Weiterlesen