Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Jedes Jahr zur Fasten- und Osterzeit stellt das Referat für Öffentlichkeitsarbeit und Medien den katholischen Militärpfarren Österreichs besondere Impulsplakate zur Verfügung. Diese Plakate werden in den Kasernen in den Schaukästen sowie vor den Militärpfarren ausgehängt, um die Bedeutung der österlichen Zeit in den Mittelpunkt zu rücken. Sie laden dazu ein, sich auf das höchste Fest des christlichen Glaubens – die Auferstehung Jesu Christi – vorzubereiten, innezuhalten und sich mit der österlichen Botschaft der Hoffnung und des Neubeginns auseinanderzusetzen.

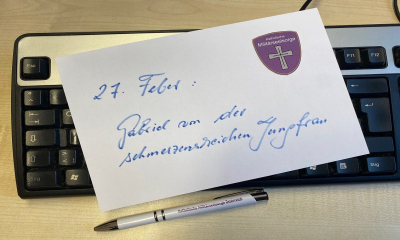

Ein Leben voller Wandel, ein unerschütterlicher Glaube und ein Vermächtnis, das bis heute Millionenviele bewegt: Die Geschichte des heiligen Gabriel von der schmerzensreichen Jungfrau ist eine Erzählung von innerer Umkehr und tiefer Hingabe.

Der Wendepunkt eines jungen Lebens

Francesco Possenti, geboren am 1. März 1838 in Assisi, wuchs in wohlhabenden Verhältnissen auf. Als Sohn eines hohen Verwaltungsbeamten führte er ein unbeschwertes Leben in Spoleto. Er war klug, charismatisch und genoss die gesellschaftlichen Annehmlichkeiten seiner Zeit. Modebewusst, talentiert und stets im Mittelpunkt, war er ein junger Mann mit vielversprechender Zukunft. Doch eine Reihe von Schicksalsschlägen stellte sein Leben auf den Kopf: Der frühe Verlust seiner Mutter, eine schwere Krankheit, der Suizid seines Bruders Lorenzo und der plötzliche Tod seiner geliebten Schwester Maria Luisa ließen ihn nach dem wahren Sinn des Lebens suchen.

Der entscheidende Moment kam 1856: Beim Anblick eines Bildes der Schmerzensmutter verspürte er eine tiefe, mystische Eingebung. Es war, als hätte die Jungfrau Maria selbst zu ihm gesprochen und ihn aufgefordert, seinem wahren Ruf zu folgen. Dieses Erlebnis führte ihn zur radikalen Kehrtwende: Er verließ sein bisheriges Leben und trat in das Kloster Madonna della Quercia in Morrovalle ein. Dort nahm er den Namen Gabriel von der schmerzensreichen Jungfrau an – ein Symbol für seine innige Marienverehrung.

Ein Leben in Hingabe und Leiden

Gabriel studierte Theologie und Philosophie und wurde bald für seine außergewöhnliche Frömmigkeit, seine Demut und seinen tiefen Glauben bekannt. 1859 zog er in das Passionistenkloster von Isola del Gran Sasso, wo er ein Leben der Askese und des Gebets führte. Doch sein Weg war geprägt von körperlichem Leid: An Tuberkulose erkrankt, ertrug er seine Schmerzen mit bewundernswerter Geduld und Hingabe. Seine letzten Jahre verbrachte er in der tiefen Überzeugung, dass sein Leiden Teil eines höheren Plans sei.

Am 27. Februar 1862 verstarb Gabriel im Alter von nur 24 Jahren. Doch sein Geist lebte weiter: Schon bald nach seinem Tod wurde er als Vorbild für junge Menschen verehrt. Am 31. Mai 1908 wurde er von Papst Pius X. selig- und 1920 von Papst Benedikt XV. heiliggesprochen. Heute gilt er als Schutzpatron der katholischen Jugend Italiens.

Ein Erbe, das fortbesteht

Gabriels Grab befindet sich in der Kirche des Passionistenklosters in Isola del Gran Sasso. Seit 1970 erhebt sich darüber das imposante Sanktuarium Santissima Addolorata, das jährlich von Millionen Pilgern besucht wird. Sein Leben inspiriert bis heute Gläubige weltweit – eine Geschichte, die zeigt, dass wahres Glück nicht im Glanz der Welt, sondern in der Hingabe an eine höhere Berufung liegt.

Ein Land im Widerstand

In Toronto tagt derzeit die Ständige Synode der Ukrainischen Griechisch-Katholischen Kirche (UGKK), die zum dritten Jahrestag des russischen Großangriffs eine unmissverständliche Warnung ausspricht: Ein Frieden, der nicht auf Gerechtigkeit basiert, sei eine "zynische Farce" und würde zu weiterem Unrecht führen. In ihrer aktuellen Erklärung betonen die Bischöfe den Widerstandswillen der ukrainischen Bevölkerung, würdigen die internationale Unterstützung und rufen zu anhaltender Solidarät auf.

Zerstörung und menschliches Leid: Die Bilanz des Krieges

Die Synode zeichnet ein erschütterndes Bild der Verwüstungen, die der Krieg hinterlassen hat: Über 3.500 zerstörte Bildungseinrichtungen, mehr als 1.200 Krankenhäuser, 670 Kirchen sowie zahllose Wohnhäuser und Infrastruktureinrichtungen. Doch besonders tragisch seien die menschlichen Verluste: Zehntausende Tote und Verwundete, seelisch Traumatisierte sowie Hunderttausende, die aus ihrer Heimat fliehen mussten. Besonders dramatisch sei das Schicksal ukrainischer Kinder, die nach Russland verschleppt und dort einer zwangsweisen Umerziehung unterzogen würden. Hinzu komme die religiöse Verfolgung in besetzten Gebieten, wo bereits 67 Geistliche verschiedener Konfessionen getötet worden seien.

Leben im Krieg: Anpassung ohne Resignation

Anpassung ohne ResignationTrotz der anhaltenden Bedrohung habe sich die ukrainische Gesellschaft an die Bedingungen des Krieges angepasst, ohne jedoch zu resignieren. Luftalarme, Stromausfälle und zerstörte Infrastruktur seien Teil des Alltags geworden, aber die Menschen hätten sich nicht an die Gewalt gewöhnt. "Das Böse darf weder akzeptiert noch als normal angesehen werden", betont die Synode. Statt einer Militarisierung der Gesellschaft habe sich eine Kultur der Solidaritat und Selbstaufopferung herausgebildet. Millionen Ukrainer engagierten sich täglich, um das Überleben zu sichern, die Streitkräfte zu unterstützen und humanitäre Hilfe zu leisten.

Ein Volk auf dem Kreuzweg

In ihrer religiösen Deutung der Geschehnisse sprechen die Bischöfe von der Ukraine als einem "Land des Kreuzwegs". Doch trotz aller Zerstörung bleibe die Hoffnung auf eine gerechte Zukunft bestehen. "Die Ukrainer glauben an den Sieg der göttlichen Wahrheit", erklärt die Synode und verweist auf den tief verwurzelten Glauben an die Auferstehung – sowohl in spiritueller als auch in gesellschaftlicher Hinsicht. Ihr Aufruf lautet: "Christus ist auferstanden! Die Ukraine wird auferstehen!"

Dank und Appell

Die Bischöfe danken all jenen, die in den vergangenen drei Jahren an der Seite der Ukraine gestanden haben. Ihr besonderer Dank gilt den Staaten, Organisationen und Einzelpersonen, die politische, humanitäre und mediale Unterstützung geleistet haben. Die Solidaritat der internationalen Gemeinschaft sei ein unverzichtbarer Bestandteil des Widerstandes. Gleichzeitig mahnen sie an, dass dieser Einsatz nicht nachlassen dürfe: "Die Ukraine braucht weiterhin eure Stimmen und eure solidarische Unterstützung."

Mit dieser eindringlichen Botschaft erinnert die Synode die Welt daran, dass echter Frieden nur durch Gerechtigkeit entstehen kann – und dass die Ukraine weiterhin auf die Hilfe der internationalen Gemeinschaft angewiesen ist.

Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA

Eine englische Prinzessin als deutsche Heilige

Die Heilige Walburga, auch Walpurgis genannt, gehört zu den bedeutendsten Frauengestalten der christlichen Missionierung Europas. Geboren um 710 in Devonshire, England, war sie die Tochter des angelsächsischen Königs Richard und Schwester der ebenfalls heiligen Willibald und Wunibald. Ihre Berufung führte sie nach Deutschland, wo sie sich als Missionarin und Klostergründerin einen bleibenden Namen machte. Am 25. Februar 779 oder 780 verstarb sie in Heidenheim, doch ihre Verehrung lebt bis heute fort.

Aufbruch in eine fremde Welt

Walburga wuchs im Kloster Wimborne auf, wo sie eine umfassende Bildung erhielt. Ihr Onkel, der bedeutende Missionar Bonifatius, rief sie um 735 gemeinsam mit anderen Nonnen nach Deutschland, um den christlichen Glauben zu verbreiten. Zunächst lebte sie im Kloster Tauberbischofsheim unter der Leitung von Lioba, bevor sie 761 das von ihrem Bruder Wunibald gegründete Kloster in Heidenheim übernahm. Dort verwandelte sie es in ein Doppelkloster für Männer und Frauen, eine damals bemerkenswerte Neuerung.

Walburga als Wundertäterin

Zahlreiche Legenden ranken sich um das Leben der Heiligen. So soll sie mit drei Ähren ein hungerndes Kind gerettet und eine Sterbende durch ihr Gebet geheilt haben. Als sie auf dem Weg zu einer kranken Burgherrin von wilden Hunden angegriffen wurde, ließen diese auf ihr Gebet hin von ihr ab. Auch nach ihrem Tod ereigneten sich zahlreiche Wunder an ihrem Grab.

Das heilende Walburgisöl

Eine Besonderheit der Walburga-Verehrung ist das sogenannte Walburgisöl. Seit dem Mittelalter tritt aus ihrer Grabstätte in Eichstätt eine klare Flüssigkeit aus, die als heilkräftig gilt und in kleinen Glasfläschchen abgefüllt wird. Bis heute pilgern Gläubige aus aller Welt in die Abtei Sankt Walburg, um das Öl zu erhalten.

Schutzpatronin und Bauernheilige

Die Heilige Walburga wurde als Schutzpatronin von Monheim in Schwaben, der Wöchnerinnen, Seeleute, Bauern und Haustiere verehrt. Sie gilt als Helferin für gedeihende Feldfrüchte und als Schutzheilige gegen Hungersnot, Pest, Hundebisse und Stürme. Ihr Name ist auch mit einer bekannten Bauernregel verbunden: „Wenn sich Sankt Walburgis zeigt, der Birkensaft nach oben steigt.“

Die Verbindung zur Walpurgisnacht

Obwohl sie selbst nichts mit Hexenglauben zu tun hatte, wurde ihr Name mit der sagenumwobenen Walpurgisnacht vom 30. April auf den 1. Mai verknüpft. Der Ursprung liegt im Übertragungstag ihrer Reliquien am 1. Mai, der in England und einigen deutschen Regionen als ihr Gedenktag gefeiert wurde. Mit der Zeit vermischten sich heidnische Frühlingsrituale mit dem christlichen Brauchtum.

Ein Erbe, das bleibt

Bis heute wird die Heilige Walburga in zahlreichen Kirchen und Klöstern verehrt. Ihr Hochgrab in Eichstätt zieht jedes Jahr Pilger an, die in ihr eine mächtige Fürsprecherin sehen. Ihr Leben und Wirken zeigen eine Frau von großer Entschlossenheit, tiefem Glauben und unermüdlichem Einsatz für ihre Mitmenschen. Walburga bleibt eine der faszinierendsten Heiligen in der Zeit der der christlichen Missionierung Europas.

Bedrückende Leere im voll besetzten Petersdom: Beim Gottesdienst am Sonntag mit rund 5.000 Diakonen aus aller Welt bleibt der Platz von Papst Franziskus unbesetzt. Seit zehn Tagen befindet sich der 88-Jährige wegen einer lebensbedrohlichen Atemwegsinfektion in der römischen Gemelli-Klinik. Sein Zustand sei kritisch, teilte der Vatikan am Samstag mit. Von Entwarnung ist auch am Sonntag keine Rede.

Seit seiner Einlieferung am 14. Februar wird weltweit für den Papst gebetet, dessen Humor und Offenheit auch Menschen schätzen, die der Kirche eher fern stehen. So etwa Simone aus Zürich, die mit ihren Söhnen Max und Sebastian als "normale Touristin" nach Rom gekommen ist. "Ich hoffe sehr, dass er wieder gesund wird, denn er hat viele gute Initiativen für die Kirche angestoßen", so die Schweizerin. "Und wer weiß, wer danach käme."

Daran wollen viele noch nicht denken an diesem strahlenden Sonntagmittag in Rom, sondern lieber hoffen und beten. Für den Papst, der weiter kämpft und Sauerstoff braucht, findet am späten Nachmittag ein Gottesdienst in der römischen Lateranbasilika mit Kardinal Baldo Reina statt. Am Rosenkranzgebet mit dem Vorsitzenden der Italienischen Bischofskonferenz, Kardinal Matteo Zuppi im selben Anliegen kann man um 20 Uhr via Internet teilnehmen. Schon vor Tagen hatten Italiens Bischöfe zum Gebet für Franziskus aufgerufen und eigene Fürbitten für seine baldige Rückkehr formuliert.

Die Nummer zwei im Vatikan, Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin, weilt derzeit wegen einer Bischofsweihe im norditalienischen Bergamo. "Unsere Gedanken und inbrünstigen Gebete gelten dem Heiligen Vater für seine Gesundheit", lässt er verlauten.

Im Petersdom feiern Diakone aus 100 Ländern ihr Heilig-Jahr-Treffen. Diese weltweit rund 50.000 geweihten Seelsorger übernehmen in Gottesdienst und Gemeinde viele Aufgaben, die sonst Priestern vorbehalten sind, dürfen aber heiraten und einen Zivilberuf ausüben. Wie wichtig ihr Einsatz für die Kirche ist, betont auch der Papst in seiner Predigt - die allerdings nicht von ihm, sondern von Erzbischof Rino Fisichella vorgetragen wird.

Natürlich vermissen sie den Papst, betonen Arturo Jaimes und Carlos Romo, die zusammen mit ihren Frauen und 50 weiteren Diakonen aus Texas angereist sind. "Aber Franziskus ist trotzdem hier bei uns, das kann man spüren", sagt Romo, als sich die Gruppe in ihren weißen Diakonen-Gewändern für ein Foto auf dem Petersplatz postiert.

Dort herrscht fast genauso viel Trubel wie an einem "normalen" Sonntag: Immer um 12 Uhr hält der Papst sonst das sogenannte Angelusgebet vom Fenster des Apostolischen Palastes über dem Petersplatz. Doch bereits zum zweiten Mal in Folge wird seine Ansprache nur schriftlich verbreitet. Weder auf den Großbildschirmen noch über die Lautsprecher gibt es dazu Hinweise. Viele Menschen, die nicht über die Situation im Bilde sind, warten vergebens auf die Worte des Kirchenoberhaupts.

"Ich setze zuversichtlich meinen Aufenthalt in der Gemelli-Klinik fort; und Ausruhen ist auch Teil der Therapie!", schreibt Franziskus in seiner über die Medien verbreiteten Erklärung. Weiter lobt er das medizinische Personal für seine Aufmerksamkeit und Hingabe im Dienst an den Kranken und dankt für Briefe und Gebete um seine Genesung. Besonders gerührt zeigt sich Franziskus über die Zeichnungen, die er während seines Klinikaufenthalts von Kindern aus vielen Ländern erhalten habe.

Und der vor knapp zwölf Jahren gewählte Papst wäre nicht er selbst, wenn er nicht die aktuelle Weltlage kommentieren und zum Frieden aufrufen würde: "Morgen jährt sich zum dritten Mal der massive Krieg gegen die Ukraine: ein Anlass für Schmerz und Scham für die gesamte Menschheit."

Nach dem "Geister-Angelus" ohne Bilder und Töne von Franziskus geht das Warten in Rom weiter. Vatikanbeobachter rätseln, wie sehr der 88-Jährige aufgrund seiner Atemnot leidet, und wann eine Genesung zu erwarten ist. Medizinische Tests sollen neue Auskünfte darüber geben, so der Vatikan. Doch welche Ergebnisse wann an die Öffentlichkeit kommen, bleibt abzuwarten

Quelle: Kathpress, Sabine Kleyboldt

Zum vierten Jahrestag des Ukraine-Kriegs hat der Salzburger Erzbischof Franz Lackner eindringlich zu Frieden, Gebet und uneigennütziger Hilfe aufgerufen. In einer erklärenden Stellungnahme bezeichnete er den Konflikt als eine "Tragödie der Menschheit" und kritisierte Bestrebungen, humanitäre Hilfe an Gegenleistungen zu knüpfen.

Friede ist mehr als ein Vertrag

Erzbischof Lackner betonte, dass Frieden nicht auf bloße Verhandlungen oder Deals reduziert werden dürfe. "Ein wahrer und gerechter Friede ist kein bloßer 'Deal'. Er beginnt in den Herzen, wird Wirklichkeit im Tun und festigt sich mit der Hilfe des Himmels", so Lackner. Nur wenn Frieden sowohl im Äußeren gerecht als auch im Inneren gewachsen sei, könne er von Dauer sein.

Mit Blick auf internationale politische Entwicklungen kritisierte der Erzbischof scharf die Haltung der USA. Ohne den Namen von US-Präsident Donald Trump zu nennen, verurteilte er die Idee, "von einem geknechteten Land eine Gegenleistung für die Hilfe zu verlangen". Diese Haltung sei moralisch fragwürdig und widerspreche christlichen Werten.

Hoffnung trotz aller Widerstände

Erzbischof Lackner verwies auf das derzeit begangene Heilige Jahr in der katholischen Kirche, das als Jahr der Hoffnung gelte. "Hoffnung im Glauben ist nicht allein das Erwarten eines guten Endes. Sperare contra spem – wider alle Hoffnung doch hoffen – das ist uns als Christen von Anfang an eingeschrieben."

Gebet und konkrete Hilfe gefordert

Neben dem Gebet forderte Lackner konkrete Unterstützung für die notleidende Bevölkerung in der Ukraine. "Wir wollen nicht allein beten, sondern auch weiterhin helfen, wo immer wir können, auf jede Weise, die uns möglich ist." Hilfe dürfe nicht an Bedingungen geknüpft sein, denn "der wahre Lohn dafür wird wertvoller sein als alles Geld dieser Welt".

Solidarität mit Papst Franziskus

Schließlich rief Lackner auch zum Gebet für Papst Franziskus auf, der sich nachdrücklich für den Frieden einsetzt. "Er hat öffentlich um die Ukraine geweint, sein ganzer Einsatz gilt dem Frieden. Bitten wir den Herrn, dass er ihm durch die schweren Stunden der Krankheit helfe. Und möge Gott alle segnen, die für den Frieden beten und wirken!"

Die Erklärung des Erzbischofs wurde am Montagabend während eines Friedensgebets im Salzburger Dom verlesen und von zahlreichen Gläubigen mitgetragen.

Quelle: Kathpress, redigiert durch ÖA

Nach intensiver Vorbereitung empfingen am Freitag, den 21. Februar 2025, zehn Rekruten aus niederösterreichischen Garnisonen das Sakrament der Firmung. Die feierliche Zeremonie fand in der Pfarrhofkirche Pitten statt und wurde von Militärdekan Oliver Hartl, in seiner Funktion als Dechant des Dekanatsbereiches Ost, geleitet. Die musikalische Gestaltung übernahm die Combo der Militärmusik Nö, die mit ihren Klängen einen feierlichen Rahmen schuf.

Drei Tage lang hatten sich die jungen Soldaten im Bundesheer-Seminarzentrum Seebenstein intensiv auf diesen besonderen Moment vorbereitet. In seiner Predigt betonte Militärdekan Hartl die Bedeutung des Geistes Gottes im Leben der Gläubigen: „Wenn ihr diesem Geist Raum gebt, dann wächst in euch ein Zutrauen auf Gott, ein Getragen-Sein in Gott. Nicht als Knechte, die Konsequenzen fürchten, sondern als freie Menschen in der Gemeinschaft Gottes.“ Er erinnerte daran, dass der christliche Glaube eine neue Perspektive eröffne und Hoffnung schenke: „Alles Schlechte, alles Böse und sogar der Tod haben nicht das letzte Wort. Gott hat all das in Jesus Christus überwunden – und dieser Geist gilt auch euch!“

Die feierliche Firmung war für die jungen Rekruten, ihre Patinnen und Paten sowie ihre Familien ein bewegender Moment des Glaubens und der Gemeinschaft. Ein Tag, der ihnen lange in Erinnerung bleiben wird und als geistliche Stärkung für ihren weiteren Lebensweg dient.

Bericht: Militärdekan Oliver Hartl

Ein Licht in der Dunkelheit: Gedenken im Wiener Stephansdom

Drei Jahre nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine versammeln sich in Österreichs Städten Gläubige unterschiedlicher Konfessionen zu Friedensgebeten. In Wien, Salzburg und Innsbruck setzen Kirchenvertreter und Mitglieder der ukrainischen Gemeinde gemeinsam ein Zeichen der Solidarität und des Mitgefühls.

Ein zentraler Moment der Gedenkveranstaltungen ist das ökumenische Friedensgebet im Wiener Stephansdom am 24. Februar. Unter der Leitung von Kardinal Christoph Schönborn werden die Anwesenden die Stimmen der Leidenden aufgreifen und symbolisch ein Licht der Hoffnung entzünden. "Wir möchten mit diesem Gottesdienst unsere gemeinsamen Werte wie Frieden, Solidarität und Einheit unterstreichen", heißt es in der offiziellen Einladung.

Kardinal Schönborn, der weiterhin als Ordinarius für die katholischen Ostkirchen in Österreich fungiert, bezeichnet den Krieg als "fundamentalen Bruch des Völkerrechts", der unermessliches Leid verursacht habe. Besonders die gezielte Zerstörung ziviler Infrastruktur sei erschütternd. Die Kirchen hätten die Verantwortung, den Weg zum Frieden nicht nur mit Gebeten, sondern auch mit tatkräftiger Hilfe zu begleiten, betonte der Kardinal.

Während der feierlichen Zeremonie werden Vertreter verschiedener Konfessionen Kerzen entzünden – ein Symbol für den Zusammenhalt und den unermüdlichen Wunsch nach einem Ende der Gewalt.

Gebete und Solidarität in Salzburg und Innsbruck

Auch in Salzburg und Innsbruck wird mit ökumenischen Gedenkveranstaltungen an die Opfer des Krieges erinnert. In Salzburg beginnt die ukrainische griechisch-katholische Gemeinde am Nachmittag des 24. Februars mit einer Friedensprozession, die zur Markuskirche führt. Anschließend findet im Salzburger Dom ein Gebet mit Weihbischof Hansjörg Hofer und Pfarrer Vitaliy Mykytyn statt. Letzterer betont die Sorgen vieler Ukrainerinnen und Ukrainer, dass in politischen Verhandlungen oft nicht die betroffenen Menschen im Mittelpunkt stehen, sondern wirtschaftliche Interessen. "Das schmerzt diejenigen, die direkt betroffen sind und oft nur als passive Beobachter wahrgenommen werden", so Mykytyn.

In Innsbruck ruft die ukrainische katholische Gemeinde Tirol am gleichen Tag zu einer Gedenkveranstaltung auf. Eine Demonstration vor der Anna-Säule leitet um 16 Uhr die Veranstaltung ein, gefolgt von einem Lichterzug zum Dom St. Jakob. Dort werden Kerzen entzündet und Porträts von Kriegsopfern getragen. Der abschließende Gottesdienst wird von Bischof Hermann Glettler geleitet und soll, so Priester Roman Ptasiuk, "ein Zeichen der Solidarität und des Gebets für Frieden und Gerechtigkeit" setzen.

Musik als Brücke: Solidaritätskonzert in Wien

Neben den kirchlichen Gedenkveranstaltungen findet am 21. Februar ein besonderes musikalisches Ereignis statt. Das Solidaritätskonzert "United for Ukraine" in der Wiener Marx-Halle bringt österreichische und ukrainische Musiker zusammen, um auf die anhaltende humanitäre Krise aufmerksam zu machen. Bekannte Künstler wie Lemo, Esther Graf, Shumei, Zlata Ognevich und Tina Karol treten auf, um mit ihrer Musik ein Zeichen der Verbundenheit zu setzen.

Das Konzert richtet sich insbesondere an die knapp 100.000 ukrainischen Kriegsflüchtlinge in Österreich und wird in Kooperation mit der Hilfsorganisation "Nachbar in Not" veranstaltet. "Es soll den Geflüchteten zumindest für einen Abend das Gefühl geben, sich ein Stück Heimat bewahren zu können", erklärt Cornelius Granig, Präsident des Vereins "All for Ukraine". Der ORF wird Ausschnitte des Konzerts an den darauffolgenden Tagen ausstrahlen.

Drei Jahre nach dem Ausbruch des Krieges bleibt die Hoffnung auf Frieden ungebrochen. Die Veranstaltungen in Österreich sollen nicht nur der Opfer gedenken, sondern auch die Bedeutung von Zusammenhalt und Mitgefühl in schwierigen Zeiten betonen.

Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA

Der Blasiussegen: Ein Segen zum 3. Feber

Der Blasiussegen gehört zu den bekanntesten Segnungen der katholischen Kirche. Jahr für Jahr wird er rund um den 3. Februar...

WeiterlesenDie Insignien des neuen Bischof der Erzd…

Mit der Amtseinführung eines Bischofs treten Symbole in den Mittelpunkt, die weit mehr sind als liturgischer Schmuck. Die sogenannten Insignien...

WeiterlesenAdvent – Bedeutung und gelebte Tradition…

Der Advent ist eine besondere Zeit im christlichen Kalender und eröffnet zugleich das neue Kirchenjahr. Er verbindet jahrhundertealte Bräuche mit...

WeiterlesenOktober – Der Rosenkranzmonat

Der Oktober gilt traditionell als Rosenkranzmonat. Für viele mag diese Gebetsform heute altmodisch wirken, doch sie birgt eine erstaunliche Aktualität...

Weiterlesen10. September: Welttag der Suizidprävention - gemeinsam ein Zeichen setzen

Heute, am 10. September, findet weltweit der Welttag der Suizidprävention statt. Seit 2003 erinnern die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Internationale Gesellschaft für Suizidprävention (IASP) jährlich an diesem Datum daran, wie…

Informationen aus der KircheChristophorus – Schutzpatron der Reisenden (Gedenktag: 24. Juli)

Christophorus – Schutzpatron der Reisenden (Gedenktag: 24. Juli) Der heilige Christophorus zählt zu den bekanntesten und beliebtesten Heiligen – vor allem im Straßenverkehr. Als Schutzpatron der Reisenden ziert sein Bild zahlreiche…

Informationen aus der KircheHeiliger Engelbert Kolland – Patron der Soldatenkirche in der Belgier-Kaserne

Am 10. Juli feiert die katholische Kirche erstmals den offiziellen Gedenktag des heiligen Engelbert Kolland. Der Tiroler Franziskaner wurde 2024 von Papst Franziskus heiliggesprochen – als erster Österreicher seit über…

Informationen aus der Kirche

29. Juni: Apostelfürsten im Fokus: Das Hochfest zu Ehren von Petrus und Paulus

Am 29. Juni feiert die katholische Kirche das Hochfest der Apostel Petrus und Paulus – zwei prägende Gestalten des frühen Christentums. Der Gedenktag erinnert nicht an ihre Todestage, sondern an…

Informationen aus der Kirche24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenwende, Feuer und Prophetie

Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines Heiligen erinnert: Johannes den Täufer. Er gilt als der letzte…

Informationen aus der KircheFronleichnam kurz gefasst

Fronleichnam, auch bekannt als »Hochfest des heiligsten Leibes und Blutes Christi« oder international als »Corpus Christi«, ist einer der höchsten Feiertage im katholischen Kirchenjahr. Gefeiert wird er am zweiten Donnerstag…

Informationen aus der Kirche

Pfingsten kurz gefasst – Fragen & Antworten zu diesem Fest

Was feiern Christen zu Pfingsten? Pfingsten gilt als Geburtstag der Kirche. Es erinnert an die Herabkunft des Heiligen Geistes auf die Jünger – ein Ereignis, das infoge die weltweite Verkündigung des…

Informationen aus der KircheChristi Himmelfahrt: Was feiern wir da eigentlich?

Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi…

Informationen aus der Kirche14. Mai: Hl. Matthias. Der Apostel - bestimmt durch das Los

Zum Gedenktag des Hl. Matthias am 14. Mai Ein Apostel durch göttliche Wahl Der Name Matthias bedeutet „Geschenk Gottes“ – und dieser Name ist Programm: Der Heilige Matthias wurde nicht von Jesus…

Informationen aus der Kirche

- 1

- 2

- 3

Empfehlungen

Aschermittwoch: Der Beginn der Fastenzei…

Der Aschermittwoch stellt den Beginn der 40-tägigen Fastenzeit im Christentum dar, die sich bis Ostern erstreckt. Seit dem 6. Jahrhundert wird der Mittwoch als Aschermittwoch bezeichnet, der vor dem sechsten... Weiterlesen

Der Blasiussegen: Ein Segen zum 3. Feber

Der Blasiussegen gehört zu den bekanntesten Segnungen der katholischen Kirche. Jahr für Jahr wird er rund um den 3. Februar, den Gedenktag des heiligen Blasius, gespendet häufig im Anschluss an... Weiterlesen

„Darstellung des Herrn“ – Ein Fest volle…

Am 2. Feber feiert die katholische Kirche das Fest der „Darstellung des Herrn“, das im Volksmund als „Mariä Lichtmess“ bekannt ist. Doch was steckt hinter diesem Hochfest, das Licht, Weihnachten... Weiterlesen

Die Heilige Barbara – Eine Märtyrerin mi…

Am 4. Dezember begeht die Kirche den Gedenktag der hl. Barbara. Barbara von Nikomedia gehört bis heute zu den bekanntesten Heiligen der Kirche. Seit dem 7. Jahrhundert wird sie verehrt... Weiterlesen

Ein Heiliger für unsere Zeit, ein Vorbil…

Heute feiert die Kirche den heiligen Martin – einen der bekanntesten und beliebtesten Heiligen. Martin von Tours, einst römischer Soldat, später Bischof, steht für Werte, die auch heute zählen: Nächstenliebe... Weiterlesen

13. Dezember: Einladung zum Kärntner Adv…

Die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten (AKS) lädt herzlich zum traditionellen Kärntner Adventkonzert ein, das am Samstag, 13. Dezember 2025, in der prachtvollen St. Georgs-Kathedrale an der Theresianischen Militärakademie stattfindet.Das Konzert wird... Weiterlesen

66. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

"Wächter des Friedens"... ist das Thema zur heurigen Soldatenwallfahrt. Die schönsten Eindrücke der Internationalen Soldatenwallfahrt Lourdes 2025 zum Nachsehen LOURDES ist nicht nur ein Ort der Begegnung, es ist für viele eine Gelegenheit zum... Weiterlesen

24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenw…

Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines Heiligen erinnert: Johannes den Täufer. Er gilt als der letzte... Weiterlesen

Christi Himmelfahrt: Was feiern wir da e…

Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi... Weiterlesen

Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt…

Jahr für Jahr strömen Millionen Gläubige zur Grotte von Masabielle, wo 1858 der Legende nach die Jungfrau Maria einem jungen Mädchen namens Bernadette erschienen ist. Seit 1958 kommen jährlich auch... Weiterlesen

65. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

Internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes als Mahnung und Hoffnungsträger Ein Ort des Gebets, der Begegnung – und der leisen, aber kraftvollen Botschaft, dass Frieden möglich ist. Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt im südfranzösischen... Weiterlesen

Ein Moment des Innehaltens während der V…

Es ist bereits zur schönen Tradition geworden, dass sich die Pilgerleitung in Lourdes gemeinsam mit dem Aufbautrupp der Melker Pioniere eine Stunde Zeit zur Einkehr nimmt, bevor die Teilnehmer zur... Weiterlesen

Leo XIV.: Wissenswertes rund um die feie…

Am kommenden Sonntag wird es auf dem Petersplatz festlich: Papst Leo XIV. wird in sein Amt eingeführt – zehn Tage nach seiner Wahl zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Was bei... Weiterlesen

Mit Maria durch den Mai – Ein Monat der …

Von alten Riten zur geistlichen Begleiterin im Jetzt Wenn der Mai ins Land zieht, legt sich ein sanfter Schleier aus Blüten über die Landschaft – und über die Herzen vieler Gläubiger... Weiterlesen

"Nein zum Krieg der Worte" – P…

In bewegenden Worten hat sich Papst Leo XIV. an die Medienschaffenden der Welt gewandt. Bei seiner ersten offiziellen Audienz als neues Oberhaupt der katholischen Kirche sprach er nicht nur über... Weiterlesen

HABEMUS PAPAM!

Der Militärbischof für Österreich, Dr. Werner Freistetter, in einer ersten Reaktion zur Papstwahl: „Ich freue mich sehr, dass der neue Papst den Namen Leo gewählt hat. Ich durfte ihn im Februar... Weiterlesen

Weißer Rauch über Rom – Die Welt hat ein…

Ein Augenblick der Geschichte: Punkt 18:08 Uhr durchbrach ein schneeweißer Rauchschleier den römischen Abendhimmel – das uralte Zeichen, das Generationen verbindet, ließ keinen Zweifel: Die katholische Kirche hat einen neuen... Weiterlesen

Johannes Freitag - Ein Bischof offen fü…

Feierliche Weihe im Grazer Dom Am 1. Mai 2025 erlebte der Grazer Dom einen bewegenden Moment kirchlicher Erneuerung: Johannes Freitag, bisher Stadtpfarrer von Trofaiach und Seelsorgeraumleiter „An der Eisenstraße“, wurde zum... Weiterlesen

Johannes Freitag zum Weihbischof geweiht…

Ein besonderes Ereignis für Kirche und Gesellschaft Im vollbesetzten Grazer Dom wurde am Donnerstag, dem 1. Mai 2025, ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der Diözese Graz-Seckau aufgeschlagen: Der bisherige Pfarrer... Weiterlesen

Probe und Einweisung bei der Militärmusi…

Am 29. April 2025 traf sich Militärdekan Oliver Hartl, Delegationsleiter der österreichischen Teilnehmer an der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI), mit der Militärmusik Tirol in Innsbruck zu einer intensiven musikalischen Probe... Weiterlesen

Graz bereitet sich auf Bischofsweihe von…

Am 1. Mai erhält die steirische Landeshauptstadt hohen kirchlichen Besuch – zur Weihe des neuen Weihbischofs der Diözese Graz-Seckau, Johannes Freitag, wird eine Vielzahl an geistlichen Würdenträgern, politischen Repräsentanten und... Weiterlesen

Österreich nimmt Abschied von Papst Fran…

Ein Requiem im Wiener Stephansdom vereinte Kirche, Politik und Gläubige Mit einem feierlichen Requiem im Wiener Stephansdom verabschiedete sich Österreich am Montagabend offiziell von Papst Franziskus. Unter großer Anteilnahme von Kirche... Weiterlesen

Einweisung für das Aufbaukommando PMI Lo…

Am 28. April 2025 fand in der Birago-Kaserne Melk eine Einweisung für das Aufbaukommando der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI) nach Lourdes statt. Das Kommando wird heuer vom Pionierbataillon 3 –... Weiterlesen

Ostern bei AUTCON27/UNIFIL im LIBANON

Derzeit befinden sich 164 Soldatinnen und Soldaten im Einsatzraum. Die Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Kontingents, sind unter anderem für die Logistik sowie die Brandbekämpfung im Camp NAQOURA verantwortlich. Zu den... Weiterlesen

Chrisammesse mit Militärbischof Freistet…

In der Soldatenkirche in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim feierte am Dienstag der Karwoche Militärbischof Dr. Werner Freistetter in Konzelebration mit dem erst kürzlich ernannten Weihbischof für die Diözese Graz-Seckau, Militäroberkurat... Weiterlesen

Schriftenreihe der Militärbischöflichen …

Die Schriftenreihe der Militärbischöflichen Bibliothek behandelt Fragen der Soldatenseelsorge und militärischen Berufsethik, der Rolle von Religion im militärischen Kontext und ihres Beitrags zum Frieden. Sie wird vom evangelischen Militärsuperintendenten und... Weiterlesen

Ein Fels des Gebets: Johannes Paul II. z…

Ein Erbe der Spiritualität und Standhaftigkeit Am 2. April 2005 schloss Papst Johannes Paul II. nach beinahe 27 Jahren im Amt für immer die Augen. Zwanzig Jahre später gedenken Gläubige auf... Weiterlesen

Todestag von Papst Johannes Paul II. jäh…

Am 2. April 2005 nahm die ganze Welt Anteil am Sterben von Johannes Paul II. Das Gedenken an den über 26 Jahre lang regierenden Papst wird auch in Österreich hochgehalten... Weiterlesen

Papst Franziskus: Ein eindringlicher App…

Ein Mahnruf aus dem Vatikan: Der Pontifex fordert in seiner Sonntagsbotschaft verstärkte Friedensbemühungen in Krisengebieten weltweit. Papst Franziskus hat mit Nachdruck an die politischen Führer des Südsudan appelliert, Spannungen abzubauen und... Weiterlesen

Das ewige Ringen um den Ostertermin

Eine historische Chance bleibt ungenutzt In einem seltenen Zufall fallen 2025 die Ostertermine der katholischen, protestantischen und orthodoxen Kirchen auf denselben Tag: den 20. April. Ein willkommener Anlass, um ein seit... Weiterlesen

Fastentücher: Eine alte Tradition in der…

In der Fastenzeit bietet sich in vielen Kirchen ein besonderes Bild: Altar und bildliche Darstellungen Jesu werden hinter kunstvoll gestalteten Tüchern verborgen. Doch was steckt hinter dieser Tradition? Wo liegen... Weiterlesen

25. März: Mariä Verkündigung - Ein …

Am 25. März begeht die katholische Kirche das Hochfest der Verkündigung des Herrn. Der Ursprung dieses besonderen Tages liegt in einer der bewegendsten Szenen des Neuen Testaments: der Begegnung der... Weiterlesen