Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Diözese

Aktuelles aus der Diözese

Alarmierende Zahlen: Hunger weltweit auf dem Vormarsch

In einem eindringlichen Appell an die Menschheit wird am Freitag, dem 26. Juli, um 15 Uhr in ganz Österreich ein symbolisches Zeichen gegen den weltweiten Hunger gesetzt. Die katholischen Pfarrgemeinden des Landes lassen ihre Kirchenglocken fünf Minuten lang läuten. Diese Initiative der Caritas, von der Bischofskonferenz bei ihrer Vollversammlung im Juni beschlossen, soll die Dringlichkeit der Hungerbekämpfung verdeutlichen und zum Engagement aufrufen.

Eine "zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit"

Caritas-Vizepräsident Alexander Bodmann äußerte sich zur dramatischen Zunahme des Hungers: „Es ist eine zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit, dass die Zahl der Hungernden 20 Jahre lang gesunken ist und nun schon seit einiger Zeit wieder ansteigt.“ Derzeit leiden weltweit 783 Millionen Menschen an chronischem Hunger, das sind 9,2 Prozent der Weltbevölkerung. Besonders alarmierend ist der Vergleich zu den Zeiten vor der Corona-Pandemie, als der Anteil bei 7,9 Prozent lag.

Klimakrise als Haupttreiber

Die Caritas betont, dass die Klimakrise ein wesentlicher Faktor für den Anstieg des Hungers ist. Alexander Bodmann fordert: „Wir dürfen auf die Millionen von Menschen, die unmittelbar von Hunger betroffen sind, nicht vergessen. Eine Welt ohne Hunger ist möglich!“ Das jährliche Glockenläuten soll daher auf diesen Skandal aufmerksam machen und ein Bewusstsein für die Notwendigkeit von Klimagerechtigkeit schaffen.

Verzweifelte Lage in Afrika

Besonders dramatisch stellt sich die Situation in Afrika dar. Andreas Knapp, Auslandshilfe-Generalsekretär der Caritas Österreich, berichtet: „In Afrika ist mittlerweile jeder fünfte Mensch von Hunger betroffen.“ Klimaschocks zerstören hier regelmäßig Existenzgrundlagen und Ernten. Im Südsudan sind 56 Prozent der Bevölkerung von Ernährungsunsicherheit betroffen. Kinder leiden besonders: Jedes zehnte Kind erreicht dort nicht das fünfte Lebensjahr.

Anstieg der Nahrungsmittelpreise verschärft die Krise

Die steigenden Nahrungsmittelpreise verschärfen die Lage zusätzlich. Andreas Knapp warnt: „122 Millionen Menschen mehr waren 2023 von Ernährungsunsicherheit betroffen als noch 2019. Wenn keine Trendumkehr gelingt, ist das Ziel der Vereinten Nationen, den globalen Hunger bis 2030 zu beenden, bald unerreichbar.“

Gemeinsame Verantwortung für Klimagerechtigkeit

Caritas-Vizepräsident Bodmann betont die Verantwortung der Industrieländer: „Der größte Anteil an Treibhausgasemissionen wird von reichen Industrieländern verursacht. Es liegt an den Hauptverursachern, ihren CO2-Ausstoß zu verringern und die am stärksten Betroffenen zu unterstützen.“ Das Glockenläuten soll ein Bewusstsein für diese globale Ungerechtigkeit schaffen und zum gemeinsamen Engagement aufrufen.

Jeder kann mitmachen

Die Caritas ruft alle Menschen zur Teilnahme auf, sei es durch das Läuten einer Fahrradklingel oder einer Kuhglocke. Über Social Media können Videos von der Aktion mit dem Hashtag #GlockenGegenHunger geteilt werden, um die Botschaft weiter zu verbreiten.

Caritas Hungerhilfe

Die Caritas Österreich setzt vielfältige Maßnahmen zur Hungerbekämpfung um, darunter die Versorgung von Menschen in akuten Notsituationen mit Nahrungsmittelpaketen, sauberem Trinkwasser und Geldhilfen. Besonders vulnerable Gruppen werden gezielt unterstützt. Zusätzlich fördert die Caritas nachhaltige Landwirtschaft und die Anpassung an den Klimawandel. Bis 2030 will die Organisation CO2-neutral sein.

Die jährliche Sommer-Hungerhilfe-Aktion der Caritas ermöglicht es, mit 50 Euro besonders bedürftigen Familien Nahrungsmittelpakete zur Verfügung zu stellen, die je nach Region für zwei bis vier Wochen reichen.

Spenden: Erste Bank | IBAN: AT23 2011 1000 0123 4560 | BIC: GIBAATWWXXX | Kennwort: Zukunft ohne Hunger oder online spenden unter www.caritas.at/hunger

Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA

Dringender Bedarf an Hilfe für Obdachlose

Die Temperaturen im Osten Österreichs überschreiten seit zwei Wochen kontinuierlich die 30-Grad-Marke. Diese extreme Hitzewelle trifft vor allem armutsbetroffene und obdachlose Menschen besonders hart, wie die Wiener Caritas betont. Caritasdirektor Klaus Schwertner erklärte in einer Aussendung: "Vor allem in Städten stellen steigende Temperaturen und anhaltende Hitzewellen ein zunehmendes Gesundheitsrisiko für obdachlose Menschen dar, weil diese Menschen der Hitze stärker als andere ausgeliefert sind."

Vielfältige Hilfsangebote der Caritas

Um den Betroffenen zu helfen, hat die Caritas verschiedene Maßnahmen ergriffen. Besonders gefragt sind derzeit die "Klimaoasen", der mobile Medizinbus "Louisebus" und sogenannte Hitzepakete. Diese Hitzepakete beinhalten Isomatten, Sommerschlafsäcke, Sonnenschutz und Trinkwasser. Diese Angebote sind lebensrettend für viele Menschen, die keinen Zugang zu kühlenden Räumen oder ausreichendem Schutz vor der Sonne haben.

Unterstützung durch Prominente

Mit Unterstützung des bekannten Schauspielers Karl Markovics bittet die Caritas um Spenden für ihre Hitzeschutzprojekte. "Die Klimaoase ist ein Ort der Solidarität, die wir jenen schulden, die am wenigsten für den Klimawandel können und am meisten darunter zu leiden haben", betonte Markovics bei einem Besuch in einer der Klimaoasen. Insgesamt bieten Caritas und Pfarren der Erzdiözese Wien an 27 Standorten in Wien und Niederösterreich diese Schutzräume an, wo 800 ehrenamtliche Mitarbeiter kühle Getränke und Snacks an Bedürftige verteilen.

Schutz vor Hitze in Tageszentren und durch Streetwork-Teams

Neben den Klimaoasen bieten auch die Tageszentren der Caritas und das Betreuungszentrum Gruft in Wien-Mariahilf Schutz vor Sonnenbrand, Dehydrierung und Hitzeschlag. Mobile Streetwork-Teams sind in der Stadt unterwegs, um obdachlose Menschen direkt auf der Straße zu versorgen. Sie verteilen Hitzepakete, klären über die gesundheitlichen Gefahren der Hitze auf und informieren über weitere Hilfsangebote.

Medizinische Versorgung durch den "Louisebus"

Der "Louisebus" spielt eine zentrale Rolle bei der medizinischen Versorgung Hitzegeschwächter. Freiwillige Ärztinnen und Ärzte bieten an fünf Tagen in der Woche kostenlose medizinische Hilfe an. Sie behandeln gesundheitliche Probleme, die durch die Hitze entstehen, und verteilen kühlende Cremes bei geschwollenen Beinen und Krampfadern.

Aufruf zu Spenden

Um die wichtigen Hitzeschutzprojekte weiterführen zu können, bittet die Caritas um Geld- und Sachspenden. Besonders benötigt werden Sonnencremes, Badetücher sowie neue Socken und Unterhosen für Erwachsene. Jede Spende hilft, das Leid der betroffenen Menschen zu lindern und ihnen durch die heißen Tage zu helfen.

Spendenkonto und Online-Spenden

Spenden können auf das Caritas-Spendenkonto der Erste Bank überwiesen werden (IBAN: AT47 2011 1890 8900 0000, Kennwort: Notversorgung) oder online über den Shop wirhelfen.shop/klimaoase getätigt werden.

Weitere Informationen über die Klimaoasen und Hilfsangebote der Caritas finden Sie auf der Website caritas-wien.at/hilfe-angebote/zusammenleben/pfarrcaritas-und-naechstenhilfe/aktiv-in-den-pfarren/klimaoase.

Die Caritas-Hitzeschutzangebote zeigen eindrucksvoll, wie wichtig Solidarität und schnelle Hilfe in Zeiten extremer Wetterbedingungen sind. Sie sind ein Zeichen der Mitmenschlichkeit und eine dringende Notwendigkeit, um das Leben der Schwächsten in unserer Gesellschaft zu schützen.

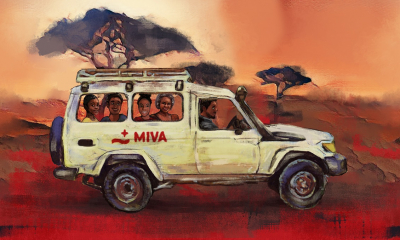

Eine Tradition mit "Tiefgang"

Die Missions-Verkehrs-Arbeitsgemeinschaft, besser bekannt als MIVA Austria, ruft auch dieses Jahr zur alljährlichen "Christophorus-Aktion" auf. Diese Initiative, die ihren Namen vom Schutzpatron aller Reisenden, dem Heiligen Christophorus, erhalten hat, steht seit jeher unter dem Motto: "Einen Zehntelcent pro unfallfreiem Kilometer für ein MIVA-Auto". Das bedeutet, ein Euro pro 1.000 gefahrene Kilometer sollen gespendet werden. Ziel der Aktion ist es, Fahrzeuge für Projekte im Globalen Süden zu finanzieren.

Umweltprojekte im Fokus

Im Jahr 2024 richtet die MIVA ihren Fokus besonders auf Umweltschutzprojekte in Tansania und Peru. Beide Länder kämpfen mit der Herausforderung der Plastikmüllbewältigung, und genau hier setzt die Unterstützung durch MIVA an.

Recycling in Tansania

In Biharamulo, einer Diözese in Tansania, koordiniert Pfarrer Valentin Mushumbusi ein innovatives Plastik-Recycling-Projekt. Plastikabfälle, die in 15 Schulen der Diözese gesammelt werden, werden zu nützlichen Produkten wie Fliesen, Schüsseln und Bechern verarbeitet. Dies reduziert nicht nur den Plastikmüll, sondern schafft auch Arbeitsplätze, insbesondere für junge Frauen und Mütter. Ein neues MIVA-Fahrzeug wird Mushumbusi dabei unterstützen, das Projekt effizient zu koordinieren und den gesammelten Plastikmüll zu transportieren.

Kampf gegen die Plastikflut in Peru

Auch in Lima, der Hauptstadt von Peru, setzt die MIVA an. In den Elendsvierteln der Stadt ist die Plastikflut ein großes Problem, das die lokalen Behörden kaum bewältigen können. Padre Juan, der Priester der Pfarre Cristo Misionero del Padre, hat Sammelstellen eingerichtet, von wo aus das Plastikmaterial abgeholt und zu Recyclingstellen gebracht wird. Zwei neue MIVA-Lastenräder sollen sein Team bald bei dieser wichtigen Arbeit unterstützen.

Höhepunkt: Christophorus-Sonntag

Der Höhepunkt des Spendenmonats Juli ist der Christophorus-Sonntag, der dieses Jahr auf den 21. Juli fällt. In Pfarren in ganz Österreich finden an diesem Tag Fahrzeugsegnungen statt. Gläubige, die mit Autos, Kinderwagen, Trettraktoren oder Rollatoren anreisen, können ihre Fahrzeuge segnen lassen. Dies symbolisiert den Dank für unfallfreies Fahren und sicheres Nachhausekommen.

75 Jahre MIVA: Eine Erfolgsgeschichte

Im Jahr 2024 feiert die MIVA Austria ihr 75-jähriges Bestehen. Seit ihrer Gründung hat die Organisation mehr als 48.000 Transportmittel in über 60 Ländern finanziert. Jährlich unterstützt die MIVA zwischen 300 und 400 Projekte weltweit, stets mit dem Ziel, durch Mobilität zu helfen.

Spendenaufruf

Die MIVA bittet alle Unterstützer, einen Beitrag zu den laufenden Projekten zu leisten. Mit einem kleinen Beitrag kann Großes bewirkt werden – sei es durch die Unterstützung von Recyclingprojekten oder durch die Bereitstellung von Transportmitteln, die es ermöglichen, Hilfe dorthin zu bringen, wo sie am dringendsten benötigt wird. Weitere Informationen und die Möglichkeit zu spenden finden Interessierte auf der Website der MIVA unter www.miva.at/fahrzeugsegnungen. Spenden können auf das Konto mit der IBAN AT07 2032 0321 0060 0000 überwiesen werden.

Die Christophorus-Aktion zeigt eindrucksvoll, wie solidarisches Handeln über Grenzen hinweg möglich ist und wie Mobilität zu einem Schlüssel für nachhaltigen Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit werden kann.

Das diesjährige Kinderferienlager der Militärpfarre beim Militärkommando Kärnten findet derzeit in Villach statt und bietet 100 Kindern im Alter von 6 bis 16 Jahren zwei spannende und abwechslungsreiche Wochen. Unterstützt von 12 Betreuer:innen und 16 Soldat:innen, ist das Camp unter der Leitung von Pfarradjunkt Vizeleutnant Markus Stromberger hervorragend organisiert und sorgt für zahlreiche unvergessliche Erlebnisse.

Vielfältige Aktivitäten und spannende Ausflüge

Während des Ferienlagers haben die Kinder die Möglichkeit, an einer Vielzahl von Aktivitäten teilzunehmen. Diese reichen von Schwimmen und verschiedenen Workshops wie Töpfern, BMX-Fahren und Leichtathletik bis hin zu einer beeindruckenden Feuershow. Besondere Highlights gerade bei diesen sommerlichen Temperaturen sind die Besuche im Erlebnisbad Pressegger See und im Burgbad Friesach, die für viel Begeisterung unter den Teilnehmer:innen sorgen.

Darüber hinaus werden die Kinder und Jugendlichen, die im Internat der Fachberufsschule Villach bestens untergebracht sind, von Pater Anselm, dem Militärpfarrer der Militärpfarre beim Militärkommando Kärnten, besucht. Diese Woche fährt auch Militärbischof Werner Freistetter für zwei Tage zum Feriencamp nach Kärnten.

Ein Ort der Gemeinschaft und des Spaßes

Teilnehmer wie Rafael loben die gute Organisation des Feriencamps und die Vielzahl der angebotenen Ausflüge und Aktivitäten. Clemens, der mit seinen 14 Jahren bereits zum vierten Mal dabei ist, schätzt besonders die Gelegenheit, viele tolle Menschen kennenzulernen und gemeinsam viel Spaß zu haben.

Das Kinderferienlager der Militärpfarre beim Militärkommando Kärnten in Villach - ein großer Erfolg und ein Garant für tolle und unvergessliche Ferientage, die den Teilnehmer:innen sicherlich noch lange in guter Erinnerung bleiben.

Konferenz auf Einladung von Österreichs Militärbischof Werner Freistetter - Rolle von Militärseelsorge in Heer, Staat und Gesellschaft sowie internationale Großveranstaltung in Rom im Heiligen Jahr 2025 als Themen

Über die Positionierung der Militärseelsorge in Heer, Staat und Gesellschaft sowie Initiativen im bevorstehenden Heiligen Jahr 2025 haben in Wien Teilnehmer einer hochkarätigen internationalen Konferenz von Militärbischöfen beraten. Der österreichische Militärbischof Werner Freistetter hatte zu der am Donnerstag zu Ende gegangenen, mehrtägigen Konferenz eingeladen. Das Treffen sei unter anderem ein weiterer Schritt in der Vorbereitung der großen internationalen Rom-Wallfahrt von Soldatinnen und Soldaten sowie Kräften aus Polizei und Sicherheitsdiensten im Heiligen Jahr gewesen, berichtete Freistetter der Nachrichtenagentur Kathpress (Freitag).

Das Heilige Jahr ist ein einjähriges, weltweites Pilgerevent der katholischen Kirche mit Rom als Zentrum. Das offizielle Programm umfasst über das Jahr verteilt auch zentrale Gottesdienste und Veranstaltungen für bestimmte Pilgergruppen, Berufsgruppen oder religiöse Vereinigungen. Die Großveranstaltung für Soldatinnen und Soldaten, die Polizei und Sicherheitsdienste ist für 8. und 9. Februar 2025 im Vatikan geplant. Vorgesehen ist u.a. eine Festmesse im Petersdom.

An der diesjährigen Konferenz in Wien nahmen acht Bischöfe teil. Der südafrikanische Militärbischof Masilo Selemela strich in einer Stellungnahme vor allem den Austausch hervor, "um mit anderen Bischöfen darüber sprechen zu können, was in Bezug auf die Seelsorge und Unterstützung ihres Militärs in unserem eigenen Land vor sich geht". Ähnlich äußerte sich Italiens Militärbischof Santo Marciano, der den wichtigen Stellenwert von Dialog und Diskussion im Rahmen der Tagung betonte: "Wir hoffen, dass dieses Treffen Ideen, Allianzen, Frieden und Friedensbotschaften für die ganze Welt fördert. Das ist mein Wunsch."

Auf Initiative des Österreichischen Militärordinariats waren die Militärbischöfe Italiens, Frankreichs, Großbritanniens, der Niederlande, Perus, der Slowakei, Südafrikas und der Vereinigten Staaten nach Wien gekommen. Geistliche Vertretungen aus Belgien, Kolumbien, Irland, Paraguay, Italien, Kanada und Polen waren ebenfalls angereist. Auch der Präsident des Internationalen Verbands Katholischer Soldaten (Apostolat Militaire International), der Niederländer Matthieu Borsboom, war ebenso anwesend wie der Präsident der österreichischen Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten (AKS), Brigadier Peter Schinnerl.

Quelle: kathpress.at

Vom 1. Juli bis 4. Juli 2024 fand in Wien die internationale Konferenz der Militärbischöfe statt, die verschiedene religiöse und kulturelle Veranstaltungen umfasste. Auf Einladung des Österreichischen Militärordinariats waren die Militärbischöfe Italiens, Frankreichs, Großbritanniens, der Niederlande, Perus, der Slowakei, Südafrikas und der Vereinigten Staaten nach Wien gekommen. Geistliche Vertretungen aus Belgien, Kolumbien, Irland, Paraguay, Italien, Kanada und Polen waren ebenfalls angereist. Auch der Präsident des Internationalen Verbands Katholischer Soldaten (Apostolat Militaire International), der Niederländer Matthieu Borsboom und AKS-Präsident Brigadier Peter Schinnerl waren anwesend.

Eröffnungsfeier im Stephansdom

Am Montag, den 1. Juli 2024, begann die Veranstaltung mit einer Eröffnungsmesse im Stephansdom um 18:00 Uhr. Diese Messe markierte den offiziellen Beginn der Konferenz.

Konferenztag und Museumsführung

Am Dienstag, den 2. Juli 2024, startete der erste volle Konferenztag um 09:00 Uhr mit einer Vorstellungsrunde der Teilnehmer. Um 11:00 Uhr folgte der zweite Teil der Konferenz, der einen Vortrag zur staatskirchlichen Situation in Österreich sowie eine anschließende Diskussion und Beiträge der Teilnehmer beinhaltete.

Am Nachmittag gab es um 15:00 Uhr eine Führung im Kunsthistorischen Museum Wien zum Thema "Repräsentation von Macht in der Kunst". Der Tag endete mit einer Messe um 18:00 Uhr in der Schlosskapelle Schönbrunn.

Konferenzabschlüsse und kulturelle Erlebnisse

Am Mittwoch, den 3. Juli 2024, begann der Tag um 08:00 Uhr mit einer Messe in der Pfarrkirche Maria Hietzing. Um 09:30 Uhr setzten die Teilnehmer die Konferenz mit Beiträgen und Diskussionen fort. Um 11:00 Uhr fand die Schlussrunde statt, bei der ein Ausblick auf zukünftige Themen gegeben wurde.

Am Nachmittag gab es eine Schifffahrt auf der Donau, die um 14:35 Uhr begann. Um 16:45 Uhr folgte eine Führung durch das Stift Melk, einschließlich eines Gruppenfotos. Der Tag endete mit der Vesper um 18:00 Uhr im Stift Melk.

Abschlussmesse

Die Konferenz schloss am Donnerstag, den 4. Juli 2024, mit einer Messe um 08:00 Uhr in der Militärpfarre beim Militärkommando Wien.

Am heutigen Gedenktag erinnern katholische, armenische und syrische Christen weltweit an den Apostel Thomas, dessen Lebensgeschichte weit über seinen bekannten Ruf als "ungläubiger Thomas" hinausgeht. Der Apostel, ursprünglich Fischer, ist für seine anfänglichen Zweifel an der Auferstehung Jesu bekannt, legte jedoch das klarste Bekenntnis zum auferstandenen Herrn ab. Seine Bedeutung in der christlichen Tradition ist vielfältig und umfasst nicht nur seine Rolle als Zweifler, sondern auch als mutiger Missionar und Gründer von Kirchen.

Thomas: Vom Zweifler zum Bekenner

Thomas, auch bekannt als Didymus, was Zwilling bedeutet, zeigte schon vor seiner Berufung als Jünger Jesu eine große Hingabe. Als Jesus nach Judäa zurückkehren wollte, um sich steinigen zu lassen, sagte Thomas zu den anderen Jüngern: „Lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben“ (Joh 11,16). Diese Aussage unterstreicht seine Loyalität und seinen Mut.

Bei der Auferstehung Jesu war es Thomas, der zunächst zweifelte. Als Jesus den anderen Jüngern erschien, war Thomas nicht anwesend und glaubte ihren Berichten nicht. „Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht,“ sagte er. Acht Tage später erschien Jesus erneut, diesmal in Anwesenheit von Thomas. Nachdem er die Wundmale Jesu berührt hatte, bekannte er: „Mein Herr und mein Gott!“ (Joh 20, 24-29).

Missionar in Indien

Neben seinem bekannten Zweifel wird Thomas auch für seine missionarischen Aktivitäten in Indien verehrt. Der Legende nach bekehrte er dort vornehme Frauen eines Herrscherhauses, was schließlich zu seiner Verhaftung und Folter führte. Der König Misdai versuchte, ihn zum Opfer vor dem Sonnengott zu zwingen, doch Thomas widerstand und bewirkte ein Wunder, das zur Zerschmelzung eines bronzenen Standbildes führte. Der Oberpriester durchbohrte ihn daraufhin mit einem Schwert, und Thomas wurde ehrenvoll begraben.

Andere Legenden besagen, dass Thomas auf seinen Reisen die Heiligen Drei Könige traf, sie taufte und zu Bischöfen ernannte. Schließlich erlitt er in Kalamina (heute Mailapur in Chennai) das Martyrium durch Lanzenstiche. Seine Reliquien wurden am 3. Juli im dritten Jahrhundert nach Edessa überführt, weshalb heute an diesem Datum sein Gedenktag begangen wird.

Bedeutung und Verehrung

Thomas gilt als Patron von Ostindien, Portugal, der Saint-Thomas-Insel, des Kirchenstaates, der Architekten, Bauarbeiter und Theologen sowie als Schutzheiliger bei Augenleiden und Rückenschmerzen. In Europa ist sein Ruf als Zweifler tief verankert, doch in anderen Teilen der Welt, insbesondere in Indien, wird er als mutiger Kirchengründer und Missionar verehrt.

In der lateinisch-westlichen Tradition wurde sein Gedenktag ursprünglich am 21. Dezember gefeiert, am kürzesten Tag des Jahres, symbolisch für den langen Weg vom Zweifel zum Glauben. Mit der Reform des römischen Kalenders durch Papst Paul VI. wurde der 3. Juli als Gedenktag festgelegt, um an die Überführung seiner Reliquien nach Edessa zu erinnern.

Am 2. Juli erinnert die Katholische Kirche an ein besonderes Ereignis, das tief in der biblischen Überlieferung verwurzelt ist: die Heimsuchung Mariens. Dieses Fest, das in einigen Ländern auch am 31. Mai begangen wird, gedenkt des Besuchs der schwangeren Maria bei ihrer älteren Cousine Elisabeth, die ebenfalls ein Kind erwartete. In dieser Begegnung der beiden Frauen treffen bereits die kommenden bedeutenden Persönlichkeiten des Christentums aufeinander: Jesus und Johannes der Täufer.

Der biblische Hintergrund

Im Lukasevangelium (Lk 1, 39-40) wird berichtet, dass Maria sich kurz nach der Verkündigung durch den Engel Gabriel auf den Weg machte, um Elisabeth zu besuchen. Elisabeth, verheiratet mit dem Priester Zacharias, galt lange als unfruchtbar – eine Schmach im jüdischen Kontext jener Zeit. Doch nun war sie im sechsten Monat schwanger. Maria wanderte in „eine Stadt im Bergland von Judäa“, deren genauer Name nicht überliefert ist, und verbrachte dort etwa drei Monate mit Elisabeth, bis kurz vor der Geburt von Johannes.

Die Begrüßung der beiden Frauen wird als ein prophetisches Ereignis beschrieben. Elisabeth spürte, wie das Kind in ihrem Leib hüpfte, und rief vom Heiligen Geist erfüllt: „Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt?“ (Lk 1, 41-43). Elisabeth war somit die Erste, die Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes erkannte. Maria antwortete auf diese prophetische Rede mit dem berühmten Magnificat: „Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter“ (Lk 1, 46-55).

Ursprung und Entwicklung des Festes

Das Fest Mariä Heimsuchung hat seinen Ursprung im Mittelalter. Der heilige Bonaventura, General des Franziskanerordens, führte es im Jahr 1263 für seinen Orden ein. Ursprünglich wurde es am 2. Juli gefeiert, da es mit der Oktav des Geburtsfestes Johannes des Täufers zusammenfällt. Aufgrund des schnellen Wachstums des Franziskanerordens verbreitete sich das Fest bald in der gesamten Westkirche. Unter Papst Pius V. wurde der Festtag um die Jahre 1568/70 offiziell in den römischen Kalender aufgenommen.

Im Zuge der Liturgiereform nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil wurde das Fest in den 1960er Jahren auf den 31. Mai verschoben, um die Chronologie der Verkündigung (25. März), der Heimsuchung und der Geburt (24. Juni) besser zu berücksichtigen. Der 31. Mai bildet nun den Abschluss des Marienmonats Mai. In Deutschland jedoch bleibt der traditionelle Termin am 2. Juli in einigen Regionalkalendern bestehen, wie zum Beispiel im Marienwallfahrtsort Werl, wo an diesem Tag das Patronatsfest der Wallfahrtsbasilika gefeiert wird.

Die theologische Bedeutung

Die Begegnung zwischen Maria und Elisabeth ist mehr als nur eine familiäre Zusammenkunft; sie ist ein tiefes geistliches Ereignis. Maria und Elisabeth, beide erfüllt vom Heiligen Geist, erkennen in ihren ungeborenen Kindern die Erfüllung göttlicher Verheißungen. Maria, die junge Frau aus Nazareth, wird zur ersten Missionarin, indem sie Jesus, den zukünftigen Erlöser, zu Elisabeth bringt. Diese Begegnung ist somit eine Vorwegnahme des Weges, den Jesus und Johannes später gehen werden – der Weg der Verkündigung und der Vorbereitung auf das Reich Gottes.

Die Worte, die bei dieser Begegnung gesprochen werden, sind bis heute von großer spiritueller Bedeutung. Elisabeths Segen und Marias Magnificat sind Ausdruck tiefen Glaubens und prophetischen Erkennens. Das Magnificat, Marias Lobgesang, wird täglich im Abendgebet der Kirche, dem Vespergebet, wiederholt und erinnert die Gläubigen an die großen Taten Gottes.

Fazit

Das Fest Mariä Heimsuchung erinnert nicht nur an eine historische Begebenheit, sondern es lädt die Gläubigen ein, über die tieferen Bedeutungen von Begegnung, Segnung und Erfüllung nachzudenken. Es ist ein Fest, das die Freude und den Segen der göttlichen Verheißung feiert, die in der Begegnung zweier Frauen und ihrer ungeborenen Kinder sichtbar wird. So bleibt Mariä Heimsuchung ein lebendiger Teil des liturgischen Kalenders und ein bedeutendes Ereignis im Leben der Kirche.

Graz, 28. Juni 2024 - Die Militärpfarre bei der Direktion 1 (Graz) feierte ihr Patroziniumsfest mit einem festlichen Gottesdienst, dem Militärbischof Werner vorstand. Der Anlass wurde durch drei bedeutende Ereignisse bereichert: die bevorstehende Heiligsprechung des Kirchenpatrons, Sel. Engelbert Kolland, das 30-jährige Priesterjubiläum von Militärdekan Christian Thomas Rachlé und ein Gebet für die Gesundung eines Kameraden, der sich nach einer schweren Operation noch auf der Intensivstation befindet.

Hohe Gäste und besondere Anlässe

Die Bedeutung des Festes spiegelte sich in der Anwesenheit hochrangiger Gäste wider. Zu den Teilnehmern zählten der Leiter der Direktion 1 und Kommandant Einsatz der Landstreitkräfte und Spezialeinsatzkräfte, Generalmajor Martin Dorfer, dessen Chef des Stabes, Generalmajor Gerhard Christiner. Ebenfalls zugegen waren die Sektionsleiterin S II, Sektionschefin Elisabeth Kuckeis, der Militärkommandant der Steiermark, Brigadier Heinz Zöllner, der Kommandant der 7. Jägerbrigade, Brigadier Horst Hofer, sowie die Generäle im Ruhestand Edmund Entacher und Günter Höfler.

Würdigungen und Laudatio

Nach der festlichen Messe hielt Militärbischof Werner Freistetter eine Laudatio anlässlich des 30jährigen Priesterjubiläums von Militärdekan Christian Thomas Rachlé. Er sprach ihm Dank und Anerkennung für seine langjährige Tätigkeit und sein Engagement in der Militärseelsorge aus. General i.R. Edmund Entacher würdigte ebenfalls die Verdienste von Rachlé. Er hob dessen Menschlichkeit und berufliches Können hervor und bedankte sich für die umfassende Seelsorgetätigkeit, die Pflege der Kameradschaft sowie die zahlreichen sozialen Projekte, die Rachlé im Laufe der Jahre initiiert und begleitet hat.

Musikalische Umrahmung und Ausklang

Der Festgottesdienst wurde musikalisch von der Sopranistin Gertraud Santner umrahmt, die am Keyboard von Direktor Klaus Eder begleitet wurde. Den feierlichen Abschluss bildeten die Klänge der Militärmusik Steiermark. Anschließend lud Militärdekan Rachlé zu einer Agape ein, um den besonderen Tag in gemeinsamer Runde ausklingen zu lassen.

Das Patroziniumsfest der Militärpfarre bei der Direktion 1 (Graz) war somit nicht nur ein spirituelles Ereignis, sondern auch eine Feier der Gemeinschaft und der Anerkennung herausragender Verdienste innerhalb der Militärseelsorge.

Allentsteig – Am 28. Juni 2024 fand zum zweiten Mal eine Motorradsegnung vor der Soldatenkirche am Truppenübungsplatz (TÜPL) Allentsteig statt. Trotz Regenprognosen ließen es sich rund 30 Motorradfahrer nicht nehmen, mit ihren Bikes zur Segnung zu kommen.

Gedenken an verunglückte Motorradfahrer

Die Segnungsfeier begann mit einem bewegenden Totengedenken für alle verunglückten Motorradfahrer. Militärdekan Sascha Kaspar leitete die Zeremonie und sprach über die Bedeutung von Sicherheit und Achtsamkeit im Straßenverkehr.

Individuelle Segnung und besondere Geschenke

Im Anschluss segnete Militärdekan Kaspar jedes einzelne Motorrad und überreichte jedem Biker einen Rosenkranz aus dem Heiligen Land, ein Zeichen des Schutzes und der Fürsorge auf ihren zukünftigen Fahrten. Diese Geste wurde von den Teilnehmern sehr geschätzt und verlieh der Veranstaltung eine besondere Note.

Geselliges Beisammensein und gemeinsame Ausfahrt

Nach der Segnung lud die Militärpfarre die Teilnehmer zu einem Getränk ins Seelsorgezentrum ein. Hier bot sich die Gelegenheit zum Austausch und zur Stärkung der Gemeinschaft. Nachdem der Regen nachgelassen hatte, machten sich die Biker auf zu einer gemeinsamen Ausfahrt durch das malerische Waldviertel.

Die Bedeutung und Ursprung von Motorradsegnungen

Motorradsegnungen haben eine lange Tradition und sind in vielen Ländern ein beliebtes Ritual. Die Segnungen sollen die Fahrer und ihre Maschinen schützen und ihnen auf ihren Wegen Sicherheit und Segen bringen. Ursprünglich stammen diese Segnungen aus dem Wunsch heraus, den Segen Gottes für eine sichere Fahrt zu erbitten, und sie sind oft mit besonderen kirchlichen Festtagen verbunden. Diese Zeremonien betonen die Gemeinschaft und den Zusammenhalt unter Motorradfahrern und bieten gleichzeitig eine Gelegenheit zur Besinnung und zum Gedenken an diejenigen, die bei Unfällen ums Leben gekommen sind.

weitere...

Empfehlungen

8. Dezember: Hochfest der ohne Erbsünde …

Am 8. Dezember begeht die katholische Kirche eines ihrer bedeutendsten Hochfeste: Mariä Empfängnis. Dieses Datum liegt bewusst neun Monate vor dem Fest der Geburt Mariens am 8. September und erinnert... Weiterlesen

Die Heilige Barbara – Eine Märtyrerin mi…

Am 4. Dezember begeht die Kirche den Gedenktag der hl. Barbara. Barbara von Nikomedia gehört bis heute zu den bekanntesten Heiligen der Kirche. Seit dem 7. Jahrhundert wird sie verehrt... Weiterlesen

Ein Heiliger für unsere Zeit, ein Vorbil…

Heute feiert die Kirche den heiligen Martin – einen der bekanntesten und beliebtesten Heiligen. Martin von Tours, einst römischer Soldat, später Bischof, steht für Werte, die auch heute zählen: Nächstenliebe... Weiterlesen

13. Dezember: Einladung zum Kärntner Adv…

Die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten (AKS) lädt herzlich zum traditionellen Kärntner Adventkonzert ein, das am Samstag, 13. Dezember 2025, in der prachtvollen St. Georgs-Kathedrale an der Theresianischen Militärakademie stattfindet.Das Konzert wird... Weiterlesen

24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenw…

Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines Heiligen erinnert: Johannes den Täufer. Er gilt als der letzte... Weiterlesen

Christi Himmelfahrt: Was feiern wir da e…

Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi... Weiterlesen

Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt…

Jahr für Jahr strömen Millionen Gläubige zur Grotte von Masabielle, wo 1858 der Legende nach die Jungfrau Maria einem jungen Mädchen namens Bernadette erschienen ist. Seit 1958 kommen jährlich auch... Weiterlesen

65. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

Internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes als Mahnung und Hoffnungsträger Ein Ort des Gebets, der Begegnung – und der leisen, aber kraftvollen Botschaft, dass Frieden möglich ist. Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt im südfranzösischen... Weiterlesen

Ein Moment des Innehaltens während der V…

Es ist bereits zur schönen Tradition geworden, dass sich die Pilgerleitung in Lourdes gemeinsam mit dem Aufbautrupp der Melker Pioniere eine Stunde Zeit zur Einkehr nimmt, bevor die Teilnehmer zur... Weiterlesen

Leo XIV.: Wissenswertes rund um die feie…

Am kommenden Sonntag wird es auf dem Petersplatz festlich: Papst Leo XIV. wird in sein Amt eingeführt – zehn Tage nach seiner Wahl zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Was bei... Weiterlesen

Mit Maria durch den Mai – Ein Monat der …

Von alten Riten zur geistlichen Begleiterin im Jetzt Wenn der Mai ins Land zieht, legt sich ein sanfter Schleier aus Blüten über die Landschaft – und über die Herzen vieler Gläubiger... Weiterlesen

"Nein zum Krieg der Worte" – P…

In bewegenden Worten hat sich Papst Leo XIV. an die Medienschaffenden der Welt gewandt. Bei seiner ersten offiziellen Audienz als neues Oberhaupt der katholischen Kirche sprach er nicht nur über... Weiterlesen

HABEMUS PAPAM!

Der Militärbischof für Österreich, Dr. Werner Freistetter, in einer ersten Reaktion zur Papstwahl: „Ich freue mich sehr, dass der neue Papst den Namen Leo gewählt hat. Ich durfte ihn im Februar... Weiterlesen

Weißer Rauch über Rom – Die Welt hat ein…

Ein Augenblick der Geschichte: Punkt 18:08 Uhr durchbrach ein schneeweißer Rauchschleier den römischen Abendhimmel – das uralte Zeichen, das Generationen verbindet, ließ keinen Zweifel: Die katholische Kirche hat einen neuen... Weiterlesen

Johannes Freitag - Ein Bischof offen fü…

Feierliche Weihe im Grazer Dom Am 1. Mai 2025 erlebte der Grazer Dom einen bewegenden Moment kirchlicher Erneuerung: Johannes Freitag, bisher Stadtpfarrer von Trofaiach und Seelsorgeraumleiter „An der Eisenstraße“, wurde zum... Weiterlesen

Johannes Freitag zum Weihbischof geweiht…

Ein besonderes Ereignis für Kirche und Gesellschaft Im vollbesetzten Grazer Dom wurde am Donnerstag, dem 1. Mai 2025, ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der Diözese Graz-Seckau aufgeschlagen: Der bisherige Pfarrer... Weiterlesen

Probe und Einweisung bei der Militärmusi…

Am 29. April 2025 traf sich Militärdekan Oliver Hartl, Delegationsleiter der österreichischen Teilnehmer an der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI), mit der Militärmusik Tirol in Innsbruck zu einer intensiven musikalischen Probe... Weiterlesen

Graz bereitet sich auf Bischofsweihe von…

Am 1. Mai erhält die steirische Landeshauptstadt hohen kirchlichen Besuch – zur Weihe des neuen Weihbischofs der Diözese Graz-Seckau, Johannes Freitag, wird eine Vielzahl an geistlichen Würdenträgern, politischen Repräsentanten und... Weiterlesen

Österreich nimmt Abschied von Papst Fran…

Ein Requiem im Wiener Stephansdom vereinte Kirche, Politik und Gläubige Mit einem feierlichen Requiem im Wiener Stephansdom verabschiedete sich Österreich am Montagabend offiziell von Papst Franziskus. Unter großer Anteilnahme von Kirche... Weiterlesen

Einweisung für das Aufbaukommando PMI Lo…

Am 28. April 2025 fand in der Birago-Kaserne Melk eine Einweisung für das Aufbaukommando der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI) nach Lourdes statt. Das Kommando wird heuer vom Pionierbataillon 3 –... Weiterlesen

Ostern bei AUTCON27/UNIFIL im LIBANON

Derzeit befinden sich 164 Soldatinnen und Soldaten im Einsatzraum. Die Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Kontingents, sind unter anderem für die Logistik sowie die Brandbekämpfung im Camp NAQOURA verantwortlich. Zu den... Weiterlesen

Chrisammesse mit Militärbischof Freistet…

In der Soldatenkirche in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim feierte am Dienstag der Karwoche Militärbischof Dr. Werner Freistetter in Konzelebration mit dem erst kürzlich ernannten Weihbischof für die Diözese Graz-Seckau, Militäroberkurat... Weiterlesen

Schriftenreihe der Militärbischöflichen …

Die Schriftenreihe der Militärbischöflichen Bibliothek behandelt Fragen der Soldatenseelsorge und militärischen Berufsethik, der Rolle von Religion im militärischen Kontext und ihres Beitrags zum Frieden. Sie wird vom evangelischen Militärsuperintendenten und... Weiterlesen

Ein Fels des Gebets: Johannes Paul II. z…

Ein Erbe der Spiritualität und Standhaftigkeit Am 2. April 2005 schloss Papst Johannes Paul II. nach beinahe 27 Jahren im Amt für immer die Augen. Zwanzig Jahre später gedenken Gläubige auf... Weiterlesen

Todestag von Papst Johannes Paul II. jäh…

Am 2. April 2005 nahm die ganze Welt Anteil am Sterben von Johannes Paul II. Das Gedenken an den über 26 Jahre lang regierenden Papst wird auch in Österreich hochgehalten... Weiterlesen

Papst Franziskus: Ein eindringlicher App…

Ein Mahnruf aus dem Vatikan: Der Pontifex fordert in seiner Sonntagsbotschaft verstärkte Friedensbemühungen in Krisengebieten weltweit. Papst Franziskus hat mit Nachdruck an die politischen Führer des Südsudan appelliert, Spannungen abzubauen und... Weiterlesen

Das ewige Ringen um den Ostertermin

Eine historische Chance bleibt ungenutzt In einem seltenen Zufall fallen 2025 die Ostertermine der katholischen, protestantischen und orthodoxen Kirchen auf denselben Tag: den 20. April. Ein willkommener Anlass, um ein seit... Weiterlesen

Fastentücher: Eine alte Tradition in der…

In der Fastenzeit bietet sich in vielen Kirchen ein besonderes Bild: Altar und bildliche Darstellungen Jesu werden hinter kunstvoll gestalteten Tüchern verborgen. Doch was steckt hinter dieser Tradition? Wo liegen... Weiterlesen

25. März: Mariä Verkündigung - Ein …

Am 25. März begeht die katholische Kirche das Hochfest der Verkündigung des Herrn. Der Ursprung dieses besonderen Tages liegt in einer der bewegendsten Szenen des Neuen Testaments: der Begegnung der... Weiterlesen

Papst Franziskus zurück im Vatikan: Ein …

Nach mehr als fünf Wochen in der römischen Gemelli-Klinik ist Papst Franziskus am Sonntag in den Vatikan zurückgekehrt. Sein Genesungsweg bleibt jedoch anspruchsvoll: Eine zweimonatige Rekonvaleszenz unter strenger ärztlicher Aufsicht... Weiterlesen

Aufrüstung allein sichert keinen Frieden…

Friedensappell zum Abschluss der Bischofskonferenz Mit eindringlichen Worten hat Erzbischof Franz Lackner, Vorsitzender der österreichischen Bischofskonferenz, an die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft appelliert. "Waffen alleine werden den Frieden nicht sichern", betonte... Weiterlesen

Welt in Unordnung! - Neue Weltordnung? G…

Ein Forum für sicherheitspolitische und friedensethische Debatten Die Gemeinschaft Katholischer Soldaten (GKS) der Deutschen Bundeswehr lud vom 16.18.03.2025 in die renommierte GKS-Akademie Oberst Dr. Helmut Korn ein. Die Veranstaltung, die im... Weiterlesen