Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

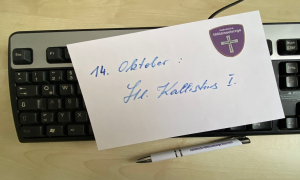

Papst Kallistus I., der von 217 bis 222 die Kirche leitete, gilt als ein leuchtendes Beispiel christlicher Barmherzigkeit und Hingabe. Er ging in die Geschichte als ein guter Hirte ein, der die Lehren Jesu nicht nur verkündete, sondern auch selbst lebte. Besonders bekannt wurde er für seine Fähigkeit, Mitleid mit den Schwachen und Irrenden zu empfinden – eine Haltung, die ihn und sein Pontifikat tief prägte.

Von der Sklaverei zur höchsten Würde

Der Lebensweg von Kallistus war außergewöhnlich und spiegelt die radikale Gleichheit wider, die das Christentum vertritt. Kallistus wurde in eine Zeit geboren, in der die Sklaverei fest verankert war, und so begann auch er sein Leben als Sklave. Seine frühe Karriere nahm jedoch eine düstere Wendung: Eine finanzielle Fehlentscheidung brachte ihn ins Gefängnis und später in die Verbannung zu harter Zwangsarbeit in den Minen von Sardinien. Die Bedingungen dort waren unerträglich – wenig Nahrung und regelmäßige Peitschenhiebe machten das Leben der Gefangenen zur Tortur. Viele starben in den Minen, doch Kallistus überlebte diese Qualen mit Geduld und tiefem Glauben.

Er nahm sein Schicksal als göttliche Fügung an und entwickelte durch seine eigenen Leiden jene Barmherzigkeit, die später zu einem Kern seiner Führung als Papst werden sollte. Ein Erlass des Kaisers brachte ihm schließlich die Freiheit zurück, und Kallistus kehrte nach Rom zurück, wo er sich fortan ganz dem Dienst an Gott und der Kirche widmete.

Aufstieg in die Kirche: Vom Diakon zum Papst

Nach seiner Rückkehr nach Rom wurde Kallistus von Papst Zephyrinus zum Diakon geweiht und erhielt eine bedeutende Aufgabe: die Pflege der christlichen Begräbnisstätten. Kallistus war für die Verwaltung der Katakomben verantwortlich, insbesondere für die „Katakomben des Kallistus“, die später nach ihm benannt wurden. Dort überführte er die sterblichen Überreste vieler Heiliger und Märtyrer und schuf damit eine der bedeutendsten Ruhestätten für die frühchristliche Gemeinde in Rom.

Seine Hingabe und seine organisatorischen Fähigkeiten blieben nicht unbemerkt. Nach dem Tod von Papst Zephyrinus wurde Kallistus im Jahr 217 zum neuen Bischof von Rom gewählt – ein Ereignis, das die Bedeutung des Herzens über den Stand und die Herkunft unterstrich. In der Kirche war es möglich, dass ein ehemaliger Sklave das höchste Amt auf Erden erreichte. Seine Wahl stieß jedoch auch auf Widerstand. Vor allem der Presbyter Hippolyt, ein Vertreter der strengen Auslegung christlicher Regeln, erhob heftigen Protest gegen Kallistus und beschuldigte ihn der Irrlehre.

Ein Papst der Barmherzigkeit: Der Konflikt um Buße und Vergebung

Einer der größten Konflikte während des Pontifikats von Kallistus betraf die Frage, wie mit schwer sündigen Christen umzugehen sei. Zu jener Zeit gab es in der Kirche eine Strömung, die forderte, dass Menschen, die gegen die Gebote verstoßen hatten, insbesondere Abgefallene, für immer von der Gemeinschaft ausgeschlossen bleiben sollten. Diese strikte Haltung war Ausdruck einer unbarmherzigen Strenge, die Papst Kallistus entschieden ablehnte.

Kallistus setzte sich stattdessen für die Wiedereingliederung von reuigen Sündern ein. Für ihn war die Barmherzigkeit Christi der zentrale Punkt des Glaubens. Er betonte, dass jeder, der seine Sünden aufrichtig bereue, das Recht habe, wieder in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen zu werden. Dies galt auch für Ehebrecher und Götzendiener – Sünden, die nach Meinung vieler Christen jener Zeit unverzeihlich waren. Kallistus jedoch sah in der Vergebung und Versöhnung den wahren Ausdruck des christlichen Glaubens.

Dieser Schritt brachte ihm nicht nur Zustimmung, sondern auch scharfe Kritik ein. Hippolyt, der Anführer der rigorosen Fraktion, warf Kallistus vor, die Moral zu untergraben, und ließ sich sogar zum ersten Gegenpapst der Geschichte wählen. Dennoch blieb Kallistus standhaft und verteidigte seine Position, die letztlich die Grundlage für die Praxis der kirchlichen Barmherzigkeit bildete, wie sie bis heute gelebt wird.

Kallistus als Märtyrer und Heiliger

Obwohl sich das Christentum während der Amtszeit von Kallistus relativ frei entfalten konnte, endete sein Pontifikat auf tragische Weise. Im Jahr 222 wurde er während einer Verfolgung getötet – die genauen Umstände seines Todes sind jedoch nicht eindeutig überliefert. Einige Quellen berichten, dass er in Rom ermordet wurde, möglicherweise in einem Aufstand gegen die Christen, andere stellen seinen Tod als Folge staatlicher Verfolgungen dar.

Beigesetzt wurde Kallistus in Trastevere, und im römischen Staatskalender von 354 wird sein Tod als Martyrium erwähnt. Auch wenn die Details seines Martyriums unklar bleiben, wird er als Märtyrer verehrt und zählt zu den Heiligen der Kirche. Sein Gedenktag, der 14. Oktober, erinnert an seine Hingabe und sein Streben nach Vergebung und Liebe.

Ein Erbe der Barmherzigkeit und Vergebung

Papst Kallistus I. hinterließ ein Vermächtnis, das bis heute in der katholischen Kirche spürbar ist. Seine Überzeugung, dass die Kirche ein Ort der Vergebung und der Versöhnung sein sollte, prägte die christliche Theologie tief. Durch seine eigene Leidensgeschichte entwickelte er ein besonderes Verständnis für die Schwächen der Menschen und zeigte, dass die Kirche nicht dazu da ist, zu verurteilen, sondern zu heilen.

Sein Aufstieg vom Sklaven zum Papst bleibt eine bemerkenswerte Geschichte, die zeigt, dass in der Kirche nicht der soziale Stand, sondern das Herz entscheidend ist. Kallistus' Mut, sich gegen die Härte seiner Zeitgenossen zu stellen, und seine Barmherzigkeit gegenüber den Schwachen und Sündern machen ihn zu einem bedeutenden Vorbild für Christen weltweit.

Heute wird er als Heiliger und Märtyrer verehrt, und die Katakomben, die seinen Namen tragen, bleiben ein Symbol für seine unermüdliche Arbeit und seinen Dienst an der christlichen Gemeinschaft.

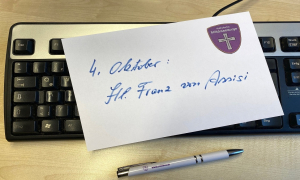

Franz von Assisi, der am 4. Oktober in der katholischen Kirche gefeiert wird, ist weit mehr als nur eine historische Figur. Seine Botschaften und sein Lebensstil haben eine nachhaltige Bedeutung, die weit über religiöse und konfessionelle Grenzen hinausreicht. Heute, in einer Zeit wachsender sozialer Ungleichheiten und globaler Umweltkrisen, ist er eine Symbolfigur für ein Leben im Einklang mit der Natur und den Mitmenschen. Seine Werte sind nicht nur in spiritueller Hinsicht aktuell, sondern auch in der modernen Debatte über soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz.

Der Weg des „kleinen Franzosen“

Franz von Assisi, geboren als Giovanni Bernardone um 1181 im italienischen Assisi, wuchs als Sohn eines wohlhabenden Kaufmanns in einer privilegierten Umgebung auf. Seine Mutter, eine gebürtige Französin, und sein Vater, der eine besondere Vorliebe für Frankreich hatte, gaben ihm den Spitznamen „Francesco“, den kleinen Franzosen. Zunächst führte Franz ein Leben im Luxus, geprägt von den Idealen des Rittertums. Doch eine einschneidende Lebenswende kam, als er 1205 in Apulien als Soldat schwer verwundet wurde und eine tiefgreifende spirituelle Erfahrung machte. Bei einem Gebet in der verfallenen Kirche San Damiano in Assisi hörte er die Stimme Christi: „Franziskus, geh und baue mein Haus wieder auf.“

Diese Worte verstand Franziskus zunächst buchstäblich, indem er versuchte, die Kirche wiederaufzubauen. Doch bald erkannte er, dass die Botschaft tiefer ging: Es war ein Aufruf zur Erneuerung des Glaubens und zu einem radikalen Lebensstil, der auf Bescheidenheit, Armut und der Liebe zur Schöpfung basierte. Diese Erkenntnis führte ihn zu einer radikalen Abkehr von allem Materiellen.

Radikale Armut als Kritik am gesellschaftlichen Wohlstand

In einer Zeit sozialer Umbrüche, in der die Städte wuchsen und die Gesellschaft immer stärker auseinanderdriftete, wurde Franziskus zum Vorbild einer neuen Art des Lebens. Während viele religiöse Bewegungen dieser Zeit die Ungleichheit und den Wohlstand der Kirche kritisierten, war Franziskus einzigartig in seiner bedingungslosen Treue zur kirchlichen Hierarchie. Er lehnte die etablierten Formen des Ordenslebens ab und wählte einen radikal evangelischen Weg: ein Leben als predigender Bettler, das die Armut und das Leben Jesu nachahmte.

Seine Botschaft war einfach, aber kraftvoll: Ein Leben in Armut, im Dienste der Armen und im Einklang mit der Schöpfung ist der Weg zu einem wahrhaft christlichen Dasein. Diese radikale Entscheidung führte zu einem Bruch mit seiner Familie und brachte ihm viele Anhänger ein. Mit der Zeit entstand die Bruderschaft der „Minderbrüder“ – der Franziskanerorden.

Franz von Assisi: Ein Vorbild für den Umweltschutz

Franziskus' tiefe Verbindung zur Natur machte ihn zu einer der zentralen Figuren der Umweltbewegung, lange bevor der Begriff „Umweltschutz“ überhaupt existierte. Bereits 1980 wurde er von Papst Johannes Paul II. zum Patron des Umweltschutzes erklärt. Seine Sichtweise, dass alle Geschöpfe – Tiere, Pflanzen, Erde und Wasser – Teil von Gottes Schöpfung sind und daher mit Würde und Respekt behandelt werden müssen, hat bis heute Gültigkeit.

In einer Welt, die zunehmend von Umweltzerstörung und Klimakrise bedroht ist, hat Franziskus' Botschaft eine neue Dringlichkeit erhalten. Auch Papst Franziskus, der als erster Papst den Namen des Heiligen von Assisi trägt, greift dessen Lehren in seiner Enzyklika Laudato Si’ auf. Darin fordert er eine „ganzheitliche Ökologie“, die nicht nur die Umwelt, sondern auch die sozialen und wirtschaftlichen Ungerechtigkeiten adressiert. Der Heilige Franz ist damit zu einem wichtigen Symbol für den Schutz der Schöpfung und die Erneuerung der Kirche geworden.

Ein Heiliger, der heute noch inspiriert

Franz von Assisi ist nicht nur eine historische Figur, sondern auch eine Quelle der Inspiration für viele Menschen, die nach einem authentischen und spirituellen Leben suchen. Sein Leben und Wirken erinnern uns daran, dass wahres Glück nicht im materiellen Reichtum liegt, sondern in der Liebe zu den Mitmenschen, zur Natur und zu Gott.

Besonders in einer Zeit, in der Fragen der sozialen Gerechtigkeit und des Klimaschutzes immer drängender werden, bleibt Franziskus ein Vorbild. Seine Botschaft der Einfachheit und des Mitgefühls, sowohl für die Armen als auch für die Umwelt, spricht eine universelle Wahrheit an, die über religiöse Grenzen hinausreicht.

Ein Vorbild für eine neue Welt

Heute, am Gedenktag des Heiligen Franz von Assisi, ist seine Botschaft vielleicht relevanter denn je. Während der Umweltschutz in den Fokus gerückt ist und soziale Ungleichheiten weltweit zunehmen, bietet Franziskus eine Vision für eine Welt, die auf Mitgefühl, Demut und der Wertschätzung aller Geschöpfe basiert. Sein Leben zeigt, dass radikale Veränderungen möglich sind – nicht durch Macht oder Reichtum, sondern durch Einfachheit und Hingabe an die Schöpfung.

Der Welttierschutztag, der am 4. Oktober gefeiert wird, erinnert uns daran, dass Franz von Assisi nicht nur Patron der Tiere, sondern auch der ganzen Schöpfung ist. In seinem Beispiel finden wir die Inspiration, die wir brauchen, um eine gerechtere und nachhaltigere Welt zu schaffen.

Franziskus bleibt eine zeitlose Gestalt, deren Werte und Überzeugungen uns in einer zunehmend komplexen und oft entfremdeten Welt den Weg weisen können. Seine Ausstrahlung, die die Jahrhunderte überdauert hat, zeigt uns, dass wahre Erneuerung nicht von außen kommt, sondern von innen – durch ein Leben im Einklang mit uns selbst, der Natur und den anderen Lebewesen um uns herum.

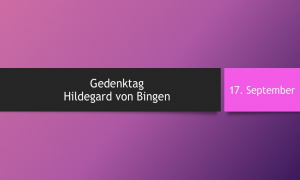

Die Heilige Hildegard von Bingen ist eine der bemerkenswertesten Frauen des Mittelalters. Sie war Mystikerin, Theologin, Naturheilkundige und Komponistin. Bis heute inspiriert ihr Werk zahlreiche Menschen, und ihr Leben hat sowohl spirituelle als auch wissenschaftliche Spuren hinterlassen. Am 17. September wird weltweit ihrer gedacht – eine Gelegenheit, die vielen Facetten dieser außergewöhnlichen Frau neu zu beleuchten.

Eine Kindheit im Kloster

Hildegard wurde 1098 im heutigen Rheinland-Pfalz als zehntes Kind einer adeligen Familie geboren. In dieser Zeit war es nicht unüblich, ein Kind Gott zu weihen. So wurde auch Hildegard schon als junges Mädchen in die Obhut des Benediktinerklosters Disibodenberg gegeben, wo sie unter der Anleitung von Jutta von Sponheim aufwuchs. Dort erhielt sie eine umfassende Bildung in den Bereichen Theologie, Heilkunst und Musik, die sie auf ihr späteres Wirken vorbereitete. Schon früh berichtete sie von mystischen Visionen, die sie ihr ganzes Leben lang begleiten sollten.

Der Auftrag: Hildegards Visionen

Ein Wendepunkt in ihrem Leben ereignete sich im Jahr 1141, als sie eine kraftvolle Vision empfing, die sie dazu aufforderte, ihre mystischen Erlebnisse niederzuschreiben. Anfangs war sie unsicher und zögerte, doch schließlich begann sie mit der Niederschrift ihrer Visionen in dem Werk "Scivias" („Wisse die Wege“). Darin beschreibt sie den göttlichen Auftrag, den sie empfangen hatte, und erzählt von ihren Einblicken in die Schöpfungsgeschichte und das Heilsgeschehen.

Ihre Visionen, gepaart mit tiefen theologischen Überlegungen, fanden schnell Gehör – auch bei der Kirchenführung. Papst Eugen III. erkannte ihre Schriften als von Gott inspiriert an, was Hildegard das Vertrauen und die Freiheit gab, ihre Lehren weiter zu verbreiten.

Die Gründung eines eigenen Klosters

Nach dieser päpstlichen Anerkennung setzte Hildegard einen bedeutenden Schritt: Sie gründete ein eigenes Kloster auf dem Rupertsberg bei Bingen. Hier entwickelte sie sich zur Universalgelehrten und verwirklichte ihre Vision eines spirituellen und intellektuellen Zentrums für Frauen. Sie nahm ihre Schwestern mit auf eine Reise zu geistiger Selbstständigkeit, bot aber auch weltlichen Menschen Rat in spirituellen und praktischen Fragen.

Der Begriff der „viriditas“, der „Grünkraft“, prägte viele ihrer Schriften. Für Hildegard war dies das Prinzip des Lebens selbst – die grüne, fruchtbare Energie, die alles in der Schöpfung durchdringt und belebt. Ihre Naturbeobachtungen und das Wissen um Heilpflanzen flossen in medizinische Schriften und Ernährungspläne ein, die den Menschen lehrten, Körper und Seele im Einklang zu halten.

Kritische Mahnerin und Beraterin der Mächtigen

Hildegard genoss nicht nur hohes Ansehen bei den Ordensschwestern und Gelehrten, sondern auch bei den Mächtigen ihrer Zeit. Ihre Korrespondenz mit Fürsten, Bischöfen und sogar Kaisern zeigt, wie mutig sie selbst Herrscher ermahnte. Ein berühmtes Beispiel ist ihr Brief an Friedrich Barbarossa, in dem sie ihn vor dem Missbrauch seiner Macht warnte. Trotz ihrer eindringlichen Worte wurde sie unter seinen persönlichen Schutz gestellt, was ihr große Freiheiten verschaffte.

Neben politischen Mahnungen sprach sie auch über ethische und kosmologische Fragen und setzte sich für den Schutz der Schöpfung ein – lange bevor Umweltschutz ein Thema war. Sie verstand die Erde als ein empfindliches System, das durch menschliches Handeln bewahrt werden muss.

Musik als spirituelle Brücke

Ein weiterer bedeutender Aspekt von Hildegards Wirken war die Musik. Sie komponierte zahlreiche geistliche Gesänge und Hymnen, die das Göttliche durch Klang erfahrbar machen sollten. In ihrer Musik sah sie eine Erinnerung an das verlorene Paradies, eine spirituelle Verbindung zwischen Himmel und Erde. Obwohl ihre Kompositionen nach ihrem Tod lange in Vergessenheit gerieten, wurden sie im späten 20. Jahrhundert neu entdeckt und erfreuen sich heute großer Beliebtheit.

Letzte Jahre und Vermächtnis

Die letzten Jahre ihres Lebens waren von einem Konflikt mit der Kirche geprägt. Hildegard ließ einen exkommunizierten Mann in ihrem Kloster bestatten, was zu einem Kirchenbann führte. Ihr standhafter Widerstand führte letztlich dazu, dass der Bann aufgehoben wurde. Kurz danach, im Jahr 1179, verstarb sie im Alter von 81 Jahren.

Trotz dieser schwierigen Zeiten hinterließ Hildegard ein reiches Vermächtnis. Ihr Wirken, das sich auf die Bereiche Theologie, Naturheilkunde, Musik und Politik erstreckte, beeindruckt bis heute. 2012 wurde sie von Papst Benedikt XVI. zur Kirchenlehrerin ernannt, eine seltene Ehre, die nur wenigen Frauen zuteilwird. Zudem wird seit 2021 der 17. September als ihr weltweiter Gedenktag in der katholischen Kirche gefeiert.

Hildegards Bedeutung heute

Hildegard von Bingen war eine außergewöhnliche Frau, die ihre Zeit weit hinter sich ließ. Ihr ganzheitlicher Blick auf das Leben, ihre unerschrockenen Mahnungen an die Mächtigen und ihre spirituelle Tiefe machen sie zu einer zeitlosen Figur. Besonders ihre Verbindung von spirituellem Wissen und Naturheilkunde sowie ihre Vision von einer harmonischen Schöpfung sind auch heute noch relevant. Hildegards Leben und Werk zeigen, wie sich Glaube und Vernunft, Spiritualität und Wissenschaft miteinander verbinden lassen – eine Botschaft, die auch im 21. Jahrhundert aktueller denn je ist.

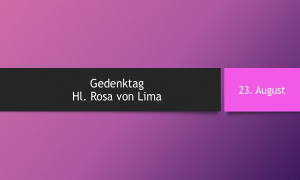

Die erste Heilige Amerikas und ihre unerschütterliche Hingabe

Rosa von Lima, geboren als Isabella Flores de Oliva am 20. April 1586 in Lima, Peru, ist die erste Heilige Amerikas und wird bis heute als Schutzpatronin von Südamerika und der Philippinen verehrt. Ihre außergewöhnliche Hingabe an den Glauben, gepaart mit intensiven Selbstkasteiungen und einer tiefen Liebe zu den Unterdrückten, haben sie zu einer der bemerkenswertesten Figuren der christlichen Mystik gemacht.

Ein Leben der Hingabe und Entbehrung

Von früher Jugend an suchte Rosa den Weg zu Gott durch extreme Bußübungen. Sie fastete regelmäßig drei Tage die Woche, schlief auf einem Bett aus Holzplanken und Scherben und trug eine schmiedeeiserne Dornenkrone, die ihr unsägliche Schmerzen bereitete. Ihre Hingabe ging so weit, dass sie sich die Hände mit ungelöschtem Kalk verbrannte und eine Stachelkette um ihren Körper trug. Die Pein, die sie sich selbst zufügte, sollte ein Ausdruck ihrer Liebe und Nähe zu Christus sein. Ihre Beichtväter schritten schließlich ein, als ihre Selbstgeißelungen ein gefährliches Ausmaß annahmen.

Liebe zu Mensch und Tier

So hart Rosa zu sich selbst war, so liebevoll zeigte sie sich gegenüber anderen – sogar zu den Tieren. Eine Legende erzählt von Moskitos, die in der Nähe ihrer Hütte in Scharen lebten. Während sie andere Menschen quälten, verschonten sie Rosa. Diese erklärte, sie habe sich mit den Moskitos angefreundet, und gemeinsam würden sie zum Lobe Gottes singen. Einem Besucher führte sie dieses Wunder vor, als die Moskitos im Einklang mit ihrem Gesang harmonische Klänge erzeugten.

Einsatz für die Unterdrückten und Kritik am Klerus

Rosa von Lima trat dem Dritten Orden der Dominikaner bei und lebte fortan in einer einfachen Holzbaracke im Garten ihrer Eltern. Trotz ihrer strengen Selbstdisziplin fand sie Zeit, den unterdrückten Indios zu helfen und den oft ausschweifenden Lebensstil des Klerus zu kritisieren. Ihre Hilfe für die Armen und ihre Ermahnungen an die Priester machten sie nicht nur zur spirituellen Führerin, sondern auch zu einer sozialen Aktivistin ihrer Zeit.

Mystik und Taten

1614 gründete Rosa das Kloster der Katharina von Siena, benannt nach ihrer großen spirituellen Vorbildin. Die letzten Jahre ihres Lebens verbrachte sie als Hausangestellte, wo sie weiterhin ihrer Berufung nachging, Menschen in Not zu unterstützen. Kurz nach ihrem 31. Geburtstag sagte sie ihren Tod voraus, der tatsächlich vier Monate später eintrat. Rosa ertrug ihre letzte Krankheit mit der gleichen Geduld und Hingabe, die ihr ganzes Leben geprägt hatten.

Vermächtnis und Verehrung

Bereits zu Lebzeiten galt Rosa von Lima als Heilige, und ihre Verehrung setzte unmittelbar nach ihrem Tod ein. Im Jahr 1671 wurde sie von Papst Clemens X. offiziell heiliggesprochen und somit zur ersten Heiligen Amerikas ernannt. Ihr Bild ziert den 200-Sol-Schein der peruanischen Nationalbank, und in Südamerika wird sie heute als Schutzpatronin verehrt. Auch in Deutschland lebt ihr Erbe weiter: Am 30. August 1961, ihrem damaligen Gedenktag, beschlossen die deutschen Bischöfe, Spenden für die Kirche in Lateinamerika zu sammeln, woraus das Hilfswerk Adveniat entstand.

Rosa von Lima bleibt ein leuchtendes Beispiel für Hingabe, Selbstaufopferung und unerschütterliche Liebe – eine Heilige, deren Leben und Werk auch nach über 400 Jahren noch nachhallt.

Eine Jugend voller Möglichkeiten

Bernhard von Clairvaux, geboren um 1090 in Fontaine-lès-Dijon, einem Vorort von Dijon in Frankreich, wuchs in einer adligen und tief religiösen Familie auf. Schon in seiner Jugend zeichnete sich ab, dass Bernhards Weg kein gewöhnlicher sein würde. Obwohl er, dank der Fürsorge seiner Eltern, eine klassische Bildung genoss und durchaus eine Karriere als Ritter hätte einschlagen können, zog es ihn in eine ganz andere Richtung. Schon früh verspürte er den tiefen Wunsch, sich ins Kloster zurückzuziehen und sein Leben in stiller Kontemplation und Arbeit zu verbringen.

Der Weg ins Kloster und die Reformbewegung

Der Tod seiner Mutter um 1105 beeinflusste Bernhard stark und brachte ihn dem geistlichen Leben näher. Im Jahr 1113 trat er, zusammen mit 30 weiteren adligen jungen Männern, darunter vier seiner Brüder, in das Reformkloster Cîteaux ein. Das Kloster, das 1098 von Robert von Molesme gegründet worden war, kämpfte zu dieser Zeit um sein Überleben, da die strengen Regeln des neu gegründeten Zisterzienserordens viele Menschen abschreckten. Doch Bernhard brachte mit seiner Gruppe neues Leben in die Gemeinschaft, was zur Gründung weiterer Klöster, wie La Ferté und Pontigny, führte.

Aufstieg zum Abt von Clairvaux

Im Jahr 1115 sandte Abt Stephan Bernhard mit zwölf Mönchen aus, um das Kloster Clairvaux zu gründen. Unter Bernhards Führung entwickelte sich Clairvaux zur bedeutendsten Zisterzienserabtei. Bernhard zog Novizen in solchem Maße an, dass fast jedes Jahr neue Klöster gegründet wurden. Bis zu seinem Tod im Jahr 1153 unterstanden ihm insgesamt 164 Abteien, und es waren bereits 343 neue Gründungen gezählt.

Bernhard als Reformator und Diplomat

Bernhard war nicht nur ein kluger Klostergründer, sondern auch ein Mann von enormem Einfluss. Im Jahr 1118 wurde er zum Leiter des Zisterzienserordens ernannt, wo er die Ordensregeln erneuerte und die Bedeutung der körperlichen Arbeit betonte. Seine Reformen stellten ihn in Gegensatz zu den Benediktinern, die ihre Niederlassungen auf Höhen errichteten, während Bernhard sumpfige Täler bevorzugte.

Doch Bernhards Einfluss reichte weit über die Klostermauern hinaus. Seine Treue zum Papsttum und seine Fähigkeit, scharfe Kritik an den Päpsten zu üben, brachten ihm sowohl Bewunderung als auch Feinde ein. Besonders im Schisma von 1130, als Papst Innozenz II. gegen Gegenpapst Anaklet II. antrat, spielte Bernhard eine entscheidende Rolle. Er reiste durch Europa, um Unterstützung für Innozenz zu organisieren, und trug maßgeblich zu dessen Erfolg bei.

Einfluss auf die Kreuzzüge und die Kirche

Bernhards Einfluss erstreckte sich auch auf die Kreuzzüge. Im Jahr 1146 rief er in Vézelay zum Zweiten Kreuzzug auf. Seine Predigt löste eine Welle der Begeisterung in ganz Frankreich aus, und selbst König Ludwig VII. entschloss sich, sich dem Kreuzzug anzuschließen. Doch der Misserfolg des Kreuzzugs traf Bernhard schwer, und seine erneute Initiative im Jahr 1150 blieb erfolglos.

Trotz seiner vielen Erfolge war Bernhard nicht ohne Widersacher. Er bekämpfte die Katharer und die Reformationsideen von Petrus Waldus ebenso wie die rationalistische Philosophie von Petrus Abaelard, deren Lehrsätze er 1140 durch das Konzil von Sens verurteilen ließ.

Das Erbe des „Doctor mellifluus“

Bernhard von Clairvaux hinterließ ein reiches theologisches und spirituelles Erbe. Seine Schriften, darunter „De gradibus humilitatis et superbiae“ und „De diligendo Deo“, sind bis heute aktuell und zeugen von seiner tiefen Mystik und Spiritualität. Besonders bekannt wurde er als Verfasser von Hymnen, die teilweise noch heute gesungen werden.

Seine lebenslange Marienverehrung spiegelt sich in zahlreichen Legenden und Darstellungen wider, in denen Maria ihm erscheint. Bernhards Hingabe und seine strikte Askese machten ihn zu einer herausragenden Gestalt der Kirche. Bei seinem Tod im Jahr 1153 gehörten 344 Klöster in ganz Europa zum Zisterzienserorden.

Bernhard wurde 1174 heiliggesprochen und 1830 von Papst Pius VIII. zum Kirchenlehrer ernannt. Sein Erbe lebt bis heute in der katholischen Kirche fort, und seine Schriften und Gedanken beeinflussten Generationen von Theologen und Gläubigen.

Am 31. Juli gedenkt die Kirche des Gründers des Jesuitenordens, Ignatius von Loyola. Sein Leben war geprägt von einem dramatischen Wandel, der ihn von einem ritterlichen Lebemann zu einem Pilger, Seelenführer und Priester machte.

Ein zerstörerischer Schlag mit positiver Wirkung

Kanonenkugeln sind normalerweise Werkzeuge der Zerstörung. Doch manchmal können sie auch unerwartet positive Veränderungen bewirken. Dies war der Fall bei dem 30-jährigen Spanier Ignatius von Loyola im Jahr 1521. Während der Verteidigung der nordspanischen Stadt Pamplona gegen die Franzosen wurde der Ritter von einem Geschoss schwer verwundet. Diese Verletzung führte zu einer tiefgreifenden Transformation in seinem Leben.

Eine spirituelle Erweckung in der Einsamkeit

Während seiner Genesung auf dem elterlichen Schloss wandte sich Ignatius aus Langeweile religiösen Schriften zu. Besonders beeindruckt war er von der "Vita Christi" des Kartäusers Ludolf von Sachsen. Nach seiner Genesung zog er sich in das Kloster Montserrat zurück und legte eine dreitägige Lebensbeichte ab. Anschließend begab sich der ehemalige Lebemann als Büßer in die Einsamkeit der Stadt Manresa. Dort lebte er in äußerster Armut, verharrte im ständigen Gebet und übte sich in selbstmörderischer Askese.

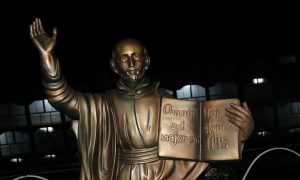

Die "Geistlichen Übungen" und der Beginn des Jesuitenordens

Frucht dieser Zeit der Einkehr und des Gebets waren die "Geistlichen Übungen", ein heute weltbekannter Leitfaden zur Meditation und religiösen Unterweisung. Ignatius' Leitsatz "Omnia ad maiorem Dei gloriam" ("Alles zur größeren Ehre Gottes") prägte sein weiteres Leben und Wirken. Nach einer Pilgerfahrt nach Jerusalem begann er ein Studium der Philosophie und Theologie. Aufgrund von Konflikten mit der Inquisition musste er jedoch zweimal die Hochschule wechseln, bis er schließlich in Paris landete.

In der französischen Hauptstadt legte Ignatius den Grundstein für den Jesuitenorden. Am 15. August 1534 schloss er sich mit sechs Kommilitonen zu einer Gemeinschaft zusammen, die das Gelübde der lebenslangen Armut und Keuschheit ablegte. Dieses Ereignis gilt heute als Gründungsdatum des Ordens.

Radikale Hingabe und schnelle Verbreitung

Am 27. September 1540 bestätigte Papst Paul III. die neue Gemeinschaft, die sich "Societas Jesu" (Gesellschaft Jesu) nannte und sich zu radikalem Gehorsam gegenüber dem Papst verpflichtete. Statt ein zurückgezogenes Leben hinter Klostermauern zu führen, wandten sich die Jesuiten der Welt zu. Ihre Hauptaufgaben wurden Mission, Bildung und apostolischer Dienst. Während der Gegenreformation wurde die Gemeinschaft zu einer der schärfsten Waffen der katholischen Kirche.

Die Kanonisation und Attribute des Ignatius von Loyola

Ignatius wurde am 27. Juli 1609 von Papst Paul V. selig- und am 12. März 1622 zusammen mit Franz Xaver, Philipp Neri, Teresa von Ávila und Isidor von Madrid durch Papst Gregor XV. heiliggesprochen. Zu seinen Attributen zählen das IHS-Zeichen, drei Nägel, ein flammendes Herz, ein Drache und eine Weltkugel.

Der Patron und seine Bauernregel

Ignatius von Loyola ist Patron der Exerzitien und Exerzitienhäuser, der Kinder, Schwangeren und Soldaten, sowie Schutzheiliger gegen Fieber, Zauberei, Gewissensbisse, Skrupel, schwere Geburt, Viehkrankheiten, Pest und Cholera. Er ist auch der Patron des Bistums Bilbao. Eine bekannte Bauernregel lautet: „So wie Ignaz stellt sich ein, / wird der nächste Januar sein.“

Das Erbe des Ignatius von Loyola

Ignatius von Loyola führte den Jesuitenorden bis zu seinem Tod im Jahr 1556. Unter seiner Führung wuchs der Orden schnell und zählte bei seinem Tod bereits mehr als 1.000 Mitglieder. Heute ist der Jesuitenorden mit rund 18.000 Mitgliedern die größte Ordensgemeinschaft in der katholischen Kirche. Sein Grab befindet sich in der Kirche Il Gesù in Rom, einem der bedeutendsten Gotteshäuser der Stadt.

Am 15. Juli gedenkt die katholische Kirche des heiligen Bonaventura, einer zentralen Figur des Mittelalters, die sowohl als Gelehrter als auch als geistlicher Führer herausragte. Auch im evangelischen und anglikanischen Kalender wird dieser Tag als Gedenktag für Bonaventura begangen, während in bestimmten Bistümern der Kanarischen Inseln sein Andenken bereits am 14. Juli gefeiert wird. Doch wer war dieser Mann, der als "Fürst aller Mystiker" in die Geschichte einging?

Geboren wurde Giovanni di Fidanza vor 1221 in Civita, einem kleinen Ortsteil von Bagnoregio nahe Viterbo in Italien. Schon früh wurde ihm eine besondere Gunst zuteil: Der schwer erkrankte Junge wurde auf wundersame Weise gesund, nachdem seine Mutter ihn zu Franziskus von Assisi brachte, der ihn segnete. Dieser segensreiche Moment prägte nicht nur seine Kindheit, sondern auch seinen späteren Ordensnamen: Als seine Mutter den gesunden Giovanni erneut zu Franziskus brachte, rief dieser "oh buona ventura" – oh glückliche Fügung.

Akademische Brillanz und spirituelle Hingabe

Bonaventura trat 1236 in die Universität von Paris ein, wo er zunächst allgemeine Wissenschaften und später Theologie studierte. Sein akademischer Weg führte ihn schließlich in den Franziskaner-Minoritenorden, wo er seine Studien vertiefte und 1256 in Philosophie und Theologie promovierte. Bereits ein Jahr später wurde er Professor der Theologie an der Pariser Universität, zusammen mit dem berühmten Thomas von Aquin.

Seine intellektuelle Brillanz zeigte sich besonders in den Auseinandersetzungen mit der Professorenpartei der Pariser Universität, die den Mendikantenorden – den Bettelorden – kritisch gegenüberstand. Bonaventura verteidigte die Bettelorden mit Nachdruck, argumentierte für ihre Notwendigkeit und ihr göttliches Mandat und trug so maßgeblich zur Anerkennung und Etablierung dieser Orden bei.

Führungsstärke und Reformgeist

1257 wurde Bonaventura zum Ordensgeneral der Franziskaner gewählt, eine Rolle, in der er den Orden durch schwierige Zeiten führte. Er überwand interne Spaltungen und aktualisierte die Ordensregeln, um den veränderten Zeitverhältnissen gerecht zu werden. Seine beiden Lebensgeschichten des heiligen Franziskus halfen, die unterschiedlichen Interpretationen der Botschaft des Gründers zu harmonisieren.

Sein Ruf als zweiter Stifter des Franziskanerordens und sein Ehrentitel "Doctor devotus" – der aufopferungsvolle Lehrer – zeugen von seiner unermüdlichen Arbeit und seinem tiefen Engagement für den Orden. Gleichzeitig war er ein bedeutender Theologe, dessen Werke, wie der Sentenzenkommentar und die "Reise des Geistes zu Gott", großen Einfluss auf die theologische und mystische Tradition hatten.

Vom Kardinal zum Konzilsleiter

1273 wurde Bonaventura von Papst Gregor X. zum Kardinal und Bischof von Albano ernannt. Trotz dieser hohen kirchlichen Ämter blieb er bescheiden und demütig. Die Legende erzählt, wie er die Boten des Papstes, die ihm den Kardinalshut überbringen sollten, bat, diesen an einem Baum aufzuhängen, bis er seine Arbeit im Klostergarten beendet habe.

Als Leiter des 2. Konzils von Lyon spielte Bonaventura eine entscheidende Rolle in den Bemühungen, die Spaltung zwischen der West- und Ostkirche zu überwinden. Auch wenn diese Einigung nur von kurzer Dauer war, zeigte sie Bonaventuras diplomatisches Geschick und sein tiefes Verständnis für kirchliche Belange.

Ein bleibendes Erbe

Bonaventura starb am 15. Juli 1274 in Lyon, noch vor dem Abschluss des Konzils. Seine Reliquien wurden in der Kirche der Franziskaner in Lyon aufbewahrt, die heute seinen Namen trägt. Seine Heiligsprechung durch Papst Sixtus IV. im Jahr 1482 und die Ernennung zum Kirchenlehrer durch Papst Sixtus V. im Jahr 1588 unterstreichen seine herausragende Bedeutung für die Kirche.

Attribute und Patronate des heiligen Bonaventura

Der heilige Bonaventura wird oft mit spezifischen Attributen dargestellt, die seine Rolle und sein Leben symbolisieren. Zu diesen Attributen gehören das Kreuz, das die tiefe Verbundenheit und Hingabe zum christlichen Glauben verkörpert, und ein Engel, der ihm eine Hostie reicht – ein Hinweis auf seine tiefe spirituelle Erfahrung und seine Bescheidenheit. Ein weiteres charakteristisches Attribut ist der Kardinalshut, der oft an einem Baum aufgehängt gezeigt wird, eine Anspielung auf die Legende, wie Bonaventura seine Ernennung zum Kardinal inmitten bescheidener Tätigkeiten annahm.

Bonaventura ist der Patron von Lyon, wo er starb und wo seine Reliquien aufbewahrt werden. Zudem ist er Schutzpatron der Theologen, Kinder, Arbeiter, Lastenträger und Seifenfabrikanten. Diese Patronate spiegeln seine vielseitige Rolle als Gelehrter, geistlicher Führer und Alltagsmensch wider, der durch seine Lebensweise und sein Wirken verschiedene Facetten des menschlichen Lebens berührt und inspiriert hat.

Papst Benedikt XVI. würdigte Bonaventura 2010 als eine Schlüsselfigur des 13. Jahrhunderts, die zur Harmonie zwischen Glaube und Kultur beigetragen habe. Bonaventuras Erbe lebt weiter – in seinen Schriften, seinem Wirken und dem anhaltenden Gedenken an einen Mann, der den Glauben mit Weisheit und Hingabe verkörperte.

Am heutigen Gedenktag erinnern katholische, armenische und syrische Christen weltweit an den Apostel Thomas, dessen Lebensgeschichte weit über seinen bekannten Ruf als "ungläubiger Thomas" hinausgeht. Der Apostel, ursprünglich Fischer, ist für seine anfänglichen Zweifel an der Auferstehung Jesu bekannt, legte jedoch das klarste Bekenntnis zum auferstandenen Herrn ab. Seine Bedeutung in der christlichen Tradition ist vielfältig und umfasst nicht nur seine Rolle als Zweifler, sondern auch als mutiger Missionar und Gründer von Kirchen.

Thomas: Vom Zweifler zum Bekenner

Thomas, auch bekannt als Didymus, was Zwilling bedeutet, zeigte schon vor seiner Berufung als Jünger Jesu eine große Hingabe. Als Jesus nach Judäa zurückkehren wollte, um sich steinigen zu lassen, sagte Thomas zu den anderen Jüngern: „Lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben“ (Joh 11,16). Diese Aussage unterstreicht seine Loyalität und seinen Mut.

Bei der Auferstehung Jesu war es Thomas, der zunächst zweifelte. Als Jesus den anderen Jüngern erschien, war Thomas nicht anwesend und glaubte ihren Berichten nicht. „Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht,“ sagte er. Acht Tage später erschien Jesus erneut, diesmal in Anwesenheit von Thomas. Nachdem er die Wundmale Jesu berührt hatte, bekannte er: „Mein Herr und mein Gott!“ (Joh 20, 24-29).

Missionar in Indien

Neben seinem bekannten Zweifel wird Thomas auch für seine missionarischen Aktivitäten in Indien verehrt. Der Legende nach bekehrte er dort vornehme Frauen eines Herrscherhauses, was schließlich zu seiner Verhaftung und Folter führte. Der König Misdai versuchte, ihn zum Opfer vor dem Sonnengott zu zwingen, doch Thomas widerstand und bewirkte ein Wunder, das zur Zerschmelzung eines bronzenen Standbildes führte. Der Oberpriester durchbohrte ihn daraufhin mit einem Schwert, und Thomas wurde ehrenvoll begraben.

Andere Legenden besagen, dass Thomas auf seinen Reisen die Heiligen Drei Könige traf, sie taufte und zu Bischöfen ernannte. Schließlich erlitt er in Kalamina (heute Mailapur in Chennai) das Martyrium durch Lanzenstiche. Seine Reliquien wurden am 3. Juli im dritten Jahrhundert nach Edessa überführt, weshalb heute an diesem Datum sein Gedenktag begangen wird.

Bedeutung und Verehrung

Thomas gilt als Patron von Ostindien, Portugal, der Saint-Thomas-Insel, des Kirchenstaates, der Architekten, Bauarbeiter und Theologen sowie als Schutzheiliger bei Augenleiden und Rückenschmerzen. In Europa ist sein Ruf als Zweifler tief verankert, doch in anderen Teilen der Welt, insbesondere in Indien, wird er als mutiger Kirchengründer und Missionar verehrt.

In der lateinisch-westlichen Tradition wurde sein Gedenktag ursprünglich am 21. Dezember gefeiert, am kürzesten Tag des Jahres, symbolisch für den langen Weg vom Zweifel zum Glauben. Mit der Reform des römischen Kalenders durch Papst Paul VI. wurde der 3. Juli als Gedenktag festgelegt, um an die Überführung seiner Reliquien nach Edessa zu erinnern.

Einblicke in das Leben und Sterben des Heiligen

Unmittelbar nach Weihnachten, also nach dem Fest der Geburt Jesu, gedenkt die Kirche des Hl. Stephanus. Allein schon dieser Patz, den ihm die Kirche im Heiligenkalender einräumt (26.12), deutet an, dass es sich bei ihm um jemanden handeln muss, der etwas Besonderes darstellt – und das bis heute.

Stephanus wird erst spät „geschichtlich greifbar“

Über die ersten Lebensjahre des Stephanus schweigen die Quellen. Die Geschichte berichtet über ihn erst ab seinem rund 30. Lebensjahr. Das war der Zeitpunkt, ab dem er in seiner Heimatgemeinde als Diakon aktiv wurde.

Zu Beginn stand ein Konflikt

Vieles über ihn erfahren wir aus der Apostelgeschichte. Er war hellenistischer Jude und zählte zu den sieben Diakonen in der Urgemeinde, die durch die Apostel durch Handauflegung geweiht und dazu berufen wurden, sie bei ihrer Tätigkeit zu unterstützen.

Der Ursache für das Tätigwerden und das soziale Engagement des Stephanus war ein Konflikt zwischen den griechischsprachigen Hellenisten und den aramäischsprachigen Hebräer. Dabei ging es um die Versorgungspflicht von Witwen, die der Gemeinde oblag. Die Hellenisten warfen den Hebräern vor, die Witwen mit griechischem Hintergrund bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln zu übersehen.

Um diesen Streit beizulegen, traten die Apostel an die Streitparteien der Gemeinde mit der Bitte heran, „…sieben Männer von gutem Ruf und voll Geist und Weisheit” (Apostelgeschichte 6,3) auszuwählen. Diese sollten als Diakone die sozialen Aufgaben der Urgemeinde, worunter auch die Betreuung der Witwen fiel, übernehmen. Und hierbei fällt die Wahl auch auf Stephanus, „.. einen Mann, erfüllt vom Glauben und vom Heiligen Geist” (Apg 6,5).

Die besondere Begabung des Stephanus

Was diesen Mann auszeichnete, war sein besonderes Predigttalent. Doch sollte auch genau dieses verhängnisvoll für ihn werden und sein Schicksal besiegeln. Seine mitreißenden Missionspredigten erregten Aufsehen und führten infolge zu heftigen Disputen. Um den unbequemen „Zeitgeist“ loszuwerden, schmiedetete man ein Komplott: Es wurde die Behauptung in die Welt gesetzt, dass Stephanus sich der Gotteslästerung schuldig gemacht habe. Er wird daraufhin vor den Hohen Rat gestellt, wo er einen der längsten Monologe der gesamten Bibel hält. In seiner Verteidigungsrede (vgl. Apg 7,1-53) bekennt sich Stephanus mit flammenden Worten zu seinem christlichen Glauben und dreht die Anklage gegen sich um. Er wirft darin seinen Anklägern und deren Vätern vor, sich dem Heiligen Geist zu widersetzen, die Propheten verraten und getötet sowie die von Moses dem auserwählten Volk überbrachten Gebote missachtet und gebrochen zu haben.

Stephanus, der Erzmärtyrer. Er gilt als der erste Christ, der für seinen Glauben in den Tod ging.

Als Stephanus dann zum Ende seiner Rede seinen Blick zum Himmel richtete und dort nach seinen Worten „die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen” (Apg 7,55) sah, umringte ihn die aufgebrachte Menge, zerrte ihn vor die Stadt. Dort wurde er vor dem Damaskustor als Gotteslästerer verurteilt und gesteinigt. Seine letzten Worte sollen gewesen sein: „Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an.“

Saulus war vermutlich bei Stephanus‘ Steinigung

Schenkt man der Überlieferung Glauben, dann hat auch Saulus, der später zu Paulus wurde, an der Steinigung teilgenommen. Stephanus dürfte um das Jahr 40 gestorben sein. Erst 415 wurden die Gebeine des Stephanus wiedergefunden. Teile seiner Reliquien gelangten über Konstantinopel nach Rom.

Brauchtum und Verehrung

Belegt ist die Verehrung des Erzmärtyrers Stephanus seit dem 4. Jahrhundert. An vielen Orten entstanden infolge Kirchen, die dem Stephanus geweiht wurden und der Stephanus-Kult breitete sich weit aus und gewann an Bedeutung.

Ein sehr lebendiges Brauchtum entwickelte sich unter anderem um Stephanus als Pferdepatron: so gibt es bis heute noch Pferde- und Hafersegnungen am 26. Dezember. Ein weiterer Brauch weißt auf die Steinigung des Stephanus hin: Gläubige lassen Rotwein in einem Kelch, in den sie einen Stein gelegt haben, segnen, um dann daraus zu trinken.

Namensbedeutung

Übersetzt man Stephanus, dann bedeutet dies „der Bekränzte“.

Darstellung

Dargestellt wird er im Ornat des Diakons mit Palme, Buch und Steinen.

Patron

Er ist der Patron der Pferde, Pferdeknechte und Kutscher, Maurer, Schneider, Steinhauer, Weber, Zimmerleute und Fassbinder; angerufen wird er als Helfer gegen Kopfschmerzen, Steinleiden, Seitenstechen und Besessenheit; auch wenden und wandten sich Gläubigen an ihn mit der Bitte um einen guten Tod.

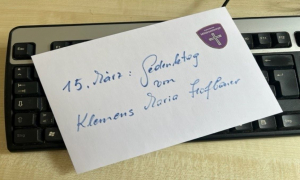

„Die Zeit ist so viel wert wie Gott selbst...”

1751 wurde Klemens in Taßnitz bei Znaim geboren. Er war das neunte Kind, seine Eltern stammten aus sehr ärmlichen Verhältnissen. Sein Berufs- und Werdegang: Bäcker, Einsiedler, Student der Theologie. Mit 34 wurde er zum Priester geweiht. Hofbauer war der erst deutsche Redemptorist und seit 1788 Generalvikar dieser Kongregation im Norden. Er wurde von seinen Zeitgenossen als tief innerlicher, aber auch als fröhlicher und gelegentlich mit heftigen Temperament versehener Mann beschrieben.

Von Warschau verlegte er sein Tätigkeitsfeld nach Wien, wo er als Prediger und Beichtvater große Beliebtheit erlangte. Er schaffte etwas, was nicht selbstverständlich war und ist: Er war Seelsorger der Reichen und der Armen, der Erwachsenen und der Kinder, der Gebildeten und der einfachen Leute. Am 15.03.1820 starb er an Typhus. Im Jahre 1862 wurden seine sterblichen Überreste in die Kirche Maria Stiegen in Wien übertragen.

Ein Gedanke von Klemens Maria Hofbauer: „Die Zeit ist so viel wert wie Gott selbst, weil man in einem Augenblick verloren gehen und in einem Augenblick Gott selbst gewinnen kann. Zieht also Nutzen aus dem Augenblick, der in eurer Gewalt steht. Wenn man auch die vergangene Zeit nicht mehr zurückrufen kann, so kann man sie doch dadurch zurückbekommen, dass man den Eifer im Gutestun verdoppelt.“ (Klemens Maria Hofbauer)

Empfehlungen

Sommer, Sonne, Abenteuer – die Feriencam…

Die Sommerferien stehen vor der Tür, und für viele Eltern stellt sich die Frage: „Wohin mit den Kindern?“ Wer nach einer wertvollen Alternative zu klassischen Ferienlagern sucht, sollte einen genaueren... Weiterlesen

24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenw…

Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines Heiligen erinnert: Johannes den Täufer. Er gilt als der letzte... Weiterlesen

Christi Himmelfahrt: Was feiern wir da e…

Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi... Weiterlesen

Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt…

Jahr für Jahr strömen Millionen Gläubige zur Grotte von Masabielle, wo 1858 der Legende nach die Jungfrau Maria einem jungen Mädchen namens Bernadette erschienen ist. Seit 1958 kommen jährlich auch... Weiterlesen

65. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

Internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes als Mahnung und Hoffnungsträger Ein Ort des Gebets, der Begegnung – und der leisen, aber kraftvollen Botschaft, dass Frieden möglich ist. Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt im südfranzösischen... Weiterlesen

Ein Moment des Innehaltens während der V…

Es ist bereits zur schönen Tradition geworden, dass sich die Pilgerleitung in Lourdes gemeinsam mit dem Aufbautrupp der Melker Pioniere eine Stunde Zeit zur Einkehr nimmt, bevor die Teilnehmer zur... Weiterlesen

Leo XIV.: Wissenswertes rund um die feie…

Am kommenden Sonntag wird es auf dem Petersplatz festlich: Papst Leo XIV. wird in sein Amt eingeführt – zehn Tage nach seiner Wahl zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Was bei... Weiterlesen

Mit Maria durch den Mai – Ein Monat der …

Von alten Riten zur geistlichen Begleiterin im Jetzt Wenn der Mai ins Land zieht, legt sich ein sanfter Schleier aus Blüten über die Landschaft – und über die Herzen vieler Gläubiger... Weiterlesen

"Nein zum Krieg der Worte" – P…

In bewegenden Worten hat sich Papst Leo XIV. an die Medienschaffenden der Welt gewandt. Bei seiner ersten offiziellen Audienz als neues Oberhaupt der katholischen Kirche sprach er nicht nur über... Weiterlesen

HABEMUS PAPAM!

Der Militärbischof für Österreich, Dr. Werner Freistetter, in einer ersten Reaktion zur Papstwahl: „Ich freue mich sehr, dass der neue Papst den Namen Leo gewählt hat. Ich durfte ihn im Februar... Weiterlesen

Weißer Rauch über Rom – Die Welt hat ein…

Ein Augenblick der Geschichte: Punkt 18:08 Uhr durchbrach ein schneeweißer Rauchschleier den römischen Abendhimmel – das uralte Zeichen, das Generationen verbindet, ließ keinen Zweifel: Die katholische Kirche hat einen neuen... Weiterlesen

Johannes Freitag - Ein Bischof offen fü…

Feierliche Weihe im Grazer Dom Am 1. Mai 2025 erlebte der Grazer Dom einen bewegenden Moment kirchlicher Erneuerung: Johannes Freitag, bisher Stadtpfarrer von Trofaiach und Seelsorgeraumleiter „An der Eisenstraße“, wurde zum... Weiterlesen

Johannes Freitag zum Weihbischof geweiht…

Ein besonderes Ereignis für Kirche und Gesellschaft Im vollbesetzten Grazer Dom wurde am Donnerstag, dem 1. Mai 2025, ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der Diözese Graz-Seckau aufgeschlagen: Der bisherige Pfarrer... Weiterlesen

Probe und Einweisung bei der Militärmusi…

Am 29. April 2025 traf sich Militärdekan Oliver Hartl, Delegationsleiter der österreichischen Teilnehmer an der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI), mit der Militärmusik Tirol in Innsbruck zu einer intensiven musikalischen Probe... Weiterlesen

Graz bereitet sich auf Bischofsweihe von…

Am 1. Mai erhält die steirische Landeshauptstadt hohen kirchlichen Besuch – zur Weihe des neuen Weihbischofs der Diözese Graz-Seckau, Johannes Freitag, wird eine Vielzahl an geistlichen Würdenträgern, politischen Repräsentanten und... Weiterlesen

Österreich nimmt Abschied von Papst Fran…

Ein Requiem im Wiener Stephansdom vereinte Kirche, Politik und Gläubige Mit einem feierlichen Requiem im Wiener Stephansdom verabschiedete sich Österreich am Montagabend offiziell von Papst Franziskus. Unter großer Anteilnahme von Kirche... Weiterlesen

Einweisung für das Aufbaukommando PMI Lo…

Am 28. April 2025 fand in der Birago-Kaserne Melk eine Einweisung für das Aufbaukommando der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI) nach Lourdes statt. Das Kommando wird heuer vom Pionierbataillon 3 –... Weiterlesen

Ostern bei AUTCON27/UNIFIL im LIBANON

Derzeit befinden sich 164 Soldatinnen und Soldaten im Einsatzraum. Die Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Kontingents, sind unter anderem für die Logistik sowie die Brandbekämpfung im Camp NAQOURA verantwortlich. Zu den... Weiterlesen

Chrisammesse mit Militärbischof Freistet…

In der Soldatenkirche in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim feierte am Dienstag der Karwoche Militärbischof Dr. Werner Freistetter in Konzelebration mit dem erst kürzlich ernannten Weihbischof für die Diözese Graz-Seckau, Militäroberkurat... Weiterlesen

Schriftenreihe der Militärbischöflichen …

Die Schriftenreihe der Militärbischöflichen Bibliothek behandelt Fragen der Soldatenseelsorge und militärischen Berufsethik, der Rolle von Religion im militärischen Kontext und ihres Beitrags zum Frieden. Sie wird vom evangelischen Militärsuperintendenten und... Weiterlesen

Ein Fels des Gebets: Johannes Paul II. z…

Ein Erbe der Spiritualität und Standhaftigkeit Am 2. April 2005 schloss Papst Johannes Paul II. nach beinahe 27 Jahren im Amt für immer die Augen. Zwanzig Jahre später gedenken Gläubige auf... Weiterlesen

Todestag von Papst Johannes Paul II. jäh…

Am 2. April 2005 nahm die ganze Welt Anteil am Sterben von Johannes Paul II. Das Gedenken an den über 26 Jahre lang regierenden Papst wird auch in Österreich hochgehalten... Weiterlesen

Papst Franziskus: Ein eindringlicher App…

Ein Mahnruf aus dem Vatikan: Der Pontifex fordert in seiner Sonntagsbotschaft verstärkte Friedensbemühungen in Krisengebieten weltweit. Papst Franziskus hat mit Nachdruck an die politischen Führer des Südsudan appelliert, Spannungen abzubauen und... Weiterlesen

Das ewige Ringen um den Ostertermin

Eine historische Chance bleibt ungenutzt In einem seltenen Zufall fallen 2025 die Ostertermine der katholischen, protestantischen und orthodoxen Kirchen auf denselben Tag: den 20. April. Ein willkommener Anlass, um ein seit... Weiterlesen

Fastentücher: Eine alte Tradition in der…

In der Fastenzeit bietet sich in vielen Kirchen ein besonderes Bild: Altar und bildliche Darstellungen Jesu werden hinter kunstvoll gestalteten Tüchern verborgen. Doch was steckt hinter dieser Tradition? Wo liegen... Weiterlesen

25. März: Mariä Verkündigung - Ein …

Am 25. März begeht die katholische Kirche das Hochfest der Verkündigung des Herrn. Der Ursprung dieses besonderen Tages liegt in einer der bewegendsten Szenen des Neuen Testaments: der Begegnung der... Weiterlesen

Papst Franziskus zurück im Vatikan: Ein …

Nach mehr als fünf Wochen in der römischen Gemelli-Klinik ist Papst Franziskus am Sonntag in den Vatikan zurückgekehrt. Sein Genesungsweg bleibt jedoch anspruchsvoll: Eine zweimonatige Rekonvaleszenz unter strenger ärztlicher Aufsicht... Weiterlesen

Aufrüstung allein sichert keinen Frieden…

Friedensappell zum Abschluss der Bischofskonferenz Mit eindringlichen Worten hat Erzbischof Franz Lackner, Vorsitzender der österreichischen Bischofskonferenz, an die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft appelliert. "Waffen alleine werden den Frieden nicht sichern", betonte... Weiterlesen

Welt in Unordnung! - Neue Weltordnung? G…

Ein Forum für sicherheitspolitische und friedensethische Debatten Die Gemeinschaft Katholischer Soldaten (GKS) der Deutschen Bundeswehr lud vom 16.18.03.2025 in die renommierte GKS-Akademie Oberst Dr. Helmut Korn ein. Die Veranstaltung, die im... Weiterlesen

Ein Appell aus der Klinik: Papst Franzis…

In einer Welt, die von Kriegen und Konflikten zerrüttet ist, erhebt Papst Franziskus seine Stimme aus ungewohnter Umgebung. Aus der römischen Gemelli-Klinik heraus, in der er sich derzeit in medizinischer... Weiterlesen

Feierlicher Gottesdienst und Austausch i…

Die Frühjahrsvollversammlung der Österreichischen Bischofskonferenz fand in diesem Jahr in der traditionsreichen Erzabtei Pannonhalma in Ungarn statt. Ein Höhepunkt der Zusammenkunft war der festliche Gottesdienst zum Hochfest des heiligen Josef... Weiterlesen

Johannes Nepomuk – Der Brückenheilige un…

Ein Heiliger zwischen Legende und Geschichte Johannes Nepomuk, auch bekannt als Jan Nepomucký, ist eine der faszinierendsten Heiligengestalten Mitteleuropas. Sein Leben und Martyrium prägten nicht nur die katholische Kirche, sondern auch... Weiterlesen