Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

James A. de Weerd (1916-1972) war methodistischer Pastor, wurde als Militärkaplan während des zweiten Weltkrieges in Frankreich schwer verwundet und wurde für seine Tapferkeit mit dem Silver Star ausgezeichnet.

„Ich danke euch für euren Einsatz und euer Engagement. Ihr unterstützt damit ganz wichtige Projekte“, sagte der Militärbischof zu den Sternsingern Angelika, Dorina, Philipp und Wendelin aus der Pfarre Erlöserkirche in Wien-Liesing. Sie brachten am Nachmittag des 8. Jänner Friedens- und Segenswünsche für 2019 ins Militärordinariat. Neben einer Spende für die Dreikönigsaktion der katholischen Jungschar erhielten die Könige auch Süßigkeiten als Dankeschön für ihr Kommen. Danach lud der Militärbischof zu einer kleinen Jause. Abschießend bedankte sich Militärbischof Werner Freistetter für ihre Zeit und ihren Besuch. „Ja, aufgeregt war ich zuerst schon“, freute sich Angelika. Doch die Aufregung wich bald der Begeisterung. „Ich sang hier einfach gerne.“

Nicht nur die Gruppe aus Liesing sondern weit über 85.000 SternsingerInnen waren in den vergangenen Tagen österreichweit unterwegs; zogen von Haus zu Haus und sammelten dabei für Hilfsprojekte. Allein im letzten Jahr kamen so über 17,4 Mio. Euro zusammen. Unterstützt wurden Caspar, Melchior und Balthasar auch heuer von vielen ehrenamtlichen Helfern in über 3.000 Pfarren. Werner Freistetter ist als Referatsbischof in der Bischofskonferenz für die Dreikönigsaktion verantwortlich.

Anlässlich des Endes der Zweiten Weltkrieges vor 75 Jahren wird es eine Reihe von Gedenkveranstaltungen in diesem Jahr geben.

An das Schicksal eines Märtyrers der NS-Zeit, des seligen Franz Jägerstätter, erinnert ein Film von US-Regisseur Terrence Malick, der am 31. Jänner in die österreichischen Kinos kommt.

Vom 13. bis 17. Jänner finden sich die katholischen Militärseelsorger zu den jährlichen Exerzitien in Salzburg ein.

Am 26. Jänner feiert die Kirche in Österreich und weltweit den ersten vom Papst ausgerufenen "Sonntag des Wortes Gottes."

Am 2. Feber wird der bisherige Caritasdirektor Josef Marketz im Klagenfurter Dom zum Bischof geweiht. Damit endet die Beauftragung von Militärbischof Werner Freistetter zum Apostolischen Administrator der Diözese Gurk.

Am 24. Feber feiert die Militärdiözese das Bischofsrequiem für den letztverstorbenen Militärbischof für Österreich, Dr. Alfred Kostelecky, in Wiener Neustadt.

Am 16. März beginnt in Matrei am Brenner die Bischofskonferenz-Vollversammlung.

Am 7. April findet die Chrisammesse des Militärordinariats in der Soldatenkirche zum Hl. Georg in der Schwarzenbergkaserne in Salzburg statt. Über die Osterfeierlichkeiten in der Militärdiözese werden wir rechtzeitig informieren.

Vom 20. bis 24. April ist der Pfarradjunktenkurs am Grundlsee geplant.

Am 23. April feiert die Militärdiözese das Georgsfest, bei dem Personen, die sich um das Militärordinariat verdient gemacht haben, durch Militärbischof Werner Freistetter mit dem Orden des heiligen Georg ausgezeichnet werden.

Am 24. April findet in der Theresianischen Militärakademie das Georgsseminar statt.

Die AKS- und Militärpfarrgemeinderatsfrühjahrsbesprechung ist vom 11. bis 15. Mai anberaumt.

Zwischen 14. und 18. Mai findet heuer die 62. Internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes statt. Sie steht in diesem Jahr unter dem Motto „Meinen Frieden gebe ich euch.“ Auch heuer werden wieder Pilger aus Österreich mit Soldaten und Soldatinnen aus 40 anderen Nationen im südfranzösischen Wallfahrtsort für den Frieden beten.

Vom 21. bis 23. Mai findet der nächste Österreich-Kongress der Pfarrgemeinderäte in Saalfelden statt.

Vom 3.bis 5. Juli erstreckt sich die Soldatenwallfahrt nach Levoca.

Klagenfurt ist von 3. bis 5. Juli Schauplatz der große Jugendmissionsaktion "#Jesus in the City". Zum selben Datum laden in Graz die Evangelischen Kirchen in Österreich und die Diözese Graz-Seckau zur ökumenische Großveranstaltung "Christliche Begegnungstage".

Das jährliche Großereignis "Lange Nacht der Kirchen" findet am 5. Juni statt.

Der Grundlehrgang für Militärpfarradjunkten findet an der Heeresunteroffiziersakademie vom 13. bis 24. Juli statt.

Vom 20. bis 24. Juli ist der Lektorenlehrgang an der Landesverteidigungsakademie anberaumt.

Die Grundlagen für Militärseelsorger werden vom 27. Juli bis 07. August an der Landesverteidigungsakademie gelehrt.

Am 10. August beginnt der Akolythenlehrgang an der Landesverteidigungsakademie, der bis zum 14. August dauert.

Vom 31. August bis 4.September findet der Wortgottesdienstfeierlehrgang an der Landesverteidigungsakademie statt.

Die katholischen Militärseelsorger treffen sich vom 21. bis 25. September zur Herbstkonferenz im Seminarzentrum am Iselsberg.

Im Rahmen der laufenden "Jahre der Bibel" wird vom 25. September bis 4. Oktober zu einer "Biblischen Festwoche" mit verschiedensten Veranstaltungen zur Bibel in ganz Österreich eingeladen.

Vom 5. bis 9. Oktober findet die AKS-Herbstkonferenz statt.

Zwischen 14. und 17. Oktober geht Österreichs größte Jugendsozialaktion - die von der Katholischen Jugend organisierten "72 Stunden ohne Kompromiss" - in ihre nächste Runde.

Zu den Exerzitien treffen dich die Pfarradjunkten vom 3. bis 6. November in Salzburg.

Militärbischof Freistetter ist als Referatsbischof in der Bischofskonferenz für die Dreikönigsaktion verantwortlich.

Die Sternsingeraktion der Katholischen Jungschar hat am Dreikönigstag eine erfolgreiche Zwischenbilanz gezogen. Laut Rückmeldungen aus den rund 3.000 beteiligten Pfarren hätten die Österreicher den rund 85.000 Sternsingern "ihre Türen, Herzen und Geldbörsen geöffnet". Das teilte Jungschar-Vorsitzende Stephanie Schebesch-Ruf am Sonntag in einer Aussendung mit. "Wir ziehen dankbar die Krone vor unseren Spenderinnen und Spendern und natürlich vor all jenen, die unermüdlich beim Sternsingen dabei waren - sei es als Königin oder König, als Begleitperson oder Organisator/in", so Schebesch-Ruf.

Das Endergebnis der Sternsingeraktion 2019, die Entwicklungsprojekte in Afrika, Asien und Lateinamerika unterstütze, werde Ende März feststehen. Wer die Sternsinger versäumt habe oder noch etwas spenden will, könne dies online auf www.sternsingen.at tun.

Bei der Tour durch 3.000 Pfarren hätten die Sternsinger "geschätzte 10 Mal den Erdball umrundet", hieß es in der Aussendung. 1,7 Millionen Stunden hätten die Kinder für die gute Sache aufgewendet. Dazu kämen noch 600.000 Stunden an ehrenamtlicher Tätigkeit von Jugendlichen und Erwachsenen, die Caspar, Melchior und Balthasar unterstützen.

Die Dreikönigsaktion sei auch eine "Schule für die Zivilgesellschaft". "Beim Sternsingen macht man die Erfahrung, wie wertvoll es ist, sich für Andere einzusetzen, ohne selbst davon zu profitieren", so Schebesch-Ruf. Ein modernes Hilfswerk gehe zudem über die von den Sternsingern unterstützten Entwicklungsprojekte hinaus. "Wir müssen unseren Lebensstil hinterfragen, anpassen und müssen erkennen, dass wir als Menschheit eine große Familie sind, die füreinander und für die Schöpfung verantwortlich ist. Beim Sternsingen zeigen Kinder, wie Welt verändern geht."

Traditionell besuchen die Sternsinger zu Weihnachten zuallererst Kardinal Christoph Schönborn und danach auch die höchsten Repräsentanten der Politik. Nachdem sie Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) ihre Aufwartung machen konnten, müssen sie für andere Politiker, bei denen sich in den Weihnachtsferien kein Termin für sie fand, "Überstunden" machen.

Am Montag besuchen die Sternsinger Familienministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) und Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ), am Dienstag Finanzminister Hartwig Löger und die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (beide ÖVP), am Mittwoch Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) und Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ). Am Dienstag erhält auch das Europaparlament in Brüssel Besuch von Sternsingern aus ganz Europa.

Die Sternsinger verbanden ihre Besuche bei Spitzenpolitikern auch mit eindeutigen Appellen. "Zeigen Sie Mut, wagen Sie eine Politik der Menschlichkeit und unterstützen Sie den Aktionsplan der nachhaltigen Entwicklungsziele", hieß es bei Bundeskanzler Kurz. Bei Bundespräsident Van der Bellen bedankten sich die Sternsinger für dessen aktives Engagement in der Klimapolitik. Und an Nationalratspräsident Sobotka erging die Bitte, das Parlament solle den - auch durch Klimaveränderungen bedingten - gesellschaftlichen Wandel ökologisch und sozial verträglich gestalten.

via: Kathpress

Mit der Weihe eines neuen Altars am 11. Jänner und einem Requiem am 12. Jänner, dem 500. Todestag Kaiser Maximilians I. in der St. Georgs-Kathedrale in Wiener Neustadt, wird das Maximilianjahr in der Geburtsstadt des römisch-deutschen Renaissance-Herrschers eröffnet. Militärbischof Werner Freistetter ist Zelebrant dieser beiden Festgottesdienste in der zur Militärakademie gehörenden Bischofskirche. Die Altarweihe am 11. Jänner findet um 10.30 Uhr, das Requiem am 12. Jänner um 15 Uhr statt.

Kaiser Maximilian I. wurde 1459 in der damaligen Georgskirche getauft und 1519 auf eigenen Wunsch dort unter den Stufen des Altars beigesetzt. Am 12. Jänner jährt sich sein Todestag zum 500. Mal. Der neue Altarraum wurde von Betoneinbauten der 1960er-Jahre befreit, ein den liturgischen Vorschriften entsprechender fester Altar - von zwei Innsbrucker Künstlern entworfen und aus Bronze und Stein gefertigt - errichtet.

Der Wiener Neustädter Bürgermeister Klaus Schneeberger stellte am Wochenende Programmdetails für das Maximilianjahr vor, das mit der Niederösterreichischen Landesausstellung zusammentrifft. "Für uns macht das das Jubiläum noch viel bedeutsamer. In diesem Sinne wünsche ich viele interessante Stunden mit Kaiser Maximilian und der Geschichte Wiener Neustadts", so Schneeberger.

Unter anderem wird am "Theater im Neukloster" ein extra geschriebenes "Maximilian-Musical" von Florian Scherz uraufgeführt. Im Zuge der Landesausstellung widmet sich die Militärakademie, die Kooperationspartner der Landesausstellung ist, in einer eigenen Ausstellung Leben und Wirken Maximilians. Geplant sind u.a. auch ein "Kaiserfest" am Areal der Militärakademie, eine Veranstaltungsreihe "Kultur in der Burg" sowie spezielle Angebote für Kinder.

Innsbruck, Klosterneuburg, Wels, Stams

Zum 500. Todestag erinnern auch an anderen Orten in Österreich zahlreiche Feiern und Ausstellungen an den Reformer und "letzten Ritter". Der Habsburger wurde 1477 Herzog von Burgund, 1486 römisch-deutscher König, 1493 Herr der Habsburgischen Erblande und schließlich von 1508 bis 1519 Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Seine Hauptresidenz war die Innsbrucker Hofburg, sein Sterbeort die Welser Burg und sein Begräbnisort ist die Georgs-Kathedrale in Wiener Neustadt.

Eine Messe am 500. Todestag (12. Jänner) findet auch in der Innsbrucker Hofkirche statt. In der Hofkirche befindet sich das berühmte Scheingrab (Kenotaph) Maximilians, eines der bedeutendsten Renaissance-Monumente Europas. Dieses berühmte Kunstwerk steht im Zentrum der Tiroler Landesausstellung in Schloss Ambras.

Eine Maximilian-Ausstellung zeigt 2019 auch das Chorherrenstift Klosterneuburg. Der Kaiser hatte 1506 die Gebeine des heiligen Leopold dorthin übertragen lassen. Die Ausstellung "Des Kaisers neuer Heiliger" zeigt Dokumente zur Übertragung und zur "Medieninszenierung" des Habsburg-Babenberg-Mythos im 16. Jahrhundert.

Das Tiroler Zisterzienserstift Stams zeigt eine Schau zu Kaiser Maximilian unter dem Titel "... in Fried und Einigkeit ...". Im Sommer 1497 traf sich der damalige römisch-deutsche König mit einer Gesandtschaft des türkischen Sultans auf einer Wiese vor dem Zisterzienserkloster Stams. Vertreten waren auch mehrere deutsche Kurfürsten und Bischöfe, der Legat Papst Alexanders VI. sowie Gesandtschaften aus Venedig, Mailand, Neapel und Spanien.

Ziel war, dort den Grundstein für einen Frieden zwischen der abendländischen Christenheit und dem Osmanischen Reich zu legen. Die Ausstellung beschäftigt sich zudem mit dem komplexen Verhältnis des Zisterzienserordens zum Islam.

Das Stadtmuseum von Wels, Sterbeort des Kaisers, bietet eine Sonderausstellung mit dem Titel "Maximilian I., Kaiser - Reformer - Mensch". Sie setzt einen Schwerpunkt auf Druckkunst, die der Kaiser zur publikumswirksamen Darstellung seiner persönlichen und politischen Ziele nutzte. Gezeigt werden u. a. Holzschnitte, Gemälde und literarischen Werke.

via: Kathpress

Bundespräsident Alexander van der Bellen hat Militärbischof Werner Freistetter mit 6. November 2018 das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich verliehen.

Überreicht wurde das Große Goldene Ehrenzeichen am Mittwoch, 19. Dezember 2018 im Rahmen der traditionellen Beförderungs- und Verabschiedungsfeier des Bundesministeriums für Landesverteidigung in der Ruhmeshalle des Heeresgeschichtlichen Museums durch Bundesminister Mario Kunasek.

In der Begründung wurde unter anderem auf Freistetters Erfahrungen in mehreren Auslandsätzen, sowie seine Publikationen und Vorträge im In- und Ausland, vor allem zu militärethischen Fragen, mit denen sich Freistetter auch international Anerkennung erworben hat, verwiesen.

Werner Freistetter, geboren am 28. Oktober 1953 in Linz an der Donau, ist der dritte Militärbischof für Österreich seit der Gründung des Militärordinariats im Jahr 1987. Die Ernennung durch Papst Franziskus erfolgte am 16. April 2015. Freistetter wurde am 11. Juni 2015 im Dom von Wiener Neustadt vom Apostolischen Nuntius Peter Zurbriggen zum Bischof geweiht, Mitkonsekratoren waren Militärbischof Christian Werner und der slowakische Militärbischof František Rábek.

Freistetter ist Sohn eines hochrangigen Offiziers. Er studierte in Wien und Rom Theologie und promovierte in Sozialethik. Die Priesterweihe spendete ihm der Erzbischof von Wien, Franz Kardinal König, am 9. Oktober 1979 in Rom. In Wien war er als Seelsorger aktiv sowie am Institut für Ethik und Sozialwissenschaften der Universität Wien tätig. Später war er am Päpstlichen Rat für die Kultur in Rom tätig. Freistetter war Mitglied der Vertretung des Heiligen Stuhls bei der OSZE, und war geistlicher Assistent der Internationalen katholischen Soldatenorganisation AMI.

2006 ernannte ihn Militärbischof Christian Werner zum Bischofsvikar für Wissenschaft und Forschung, theologische Grundsatzfragen und internationale Beziehungen. Er war als Militärseelsorger auf den Golanhöhen und in Bosnien und Herzegowina im Einsatz. Von 1997 bis 2015 war Freistetter Leiter des Instituts für Religion und Frieden.

Ein Tag im Kloster...

Am Freitag, 14. Dezember machte sich Militärpfarrer Militärkurat Oliver Hartl mit Rekruten der Nachschub- und Transportkompanie des Stabsbataillons 3 aus Mautern auf ins Stift Göttweig, zu einer besonderen Exkursion. Mit dem Ziel das Benediktinerkloster, welches von der Raab-Kaserne so eindrücklich zu sehen ist, einmal "hinter den Kulissen" zu erkunden. Lebenskundlicher Unterricht zusammengefasst zu einem Exkursions-Tag.

Gemeinsam mit Prior P. Christoph Mayrhofer begab man sich abseits der Touristenperspektive durch Museumstrakt mit Kaiserstiege, war zu Gast bei Abt Columban Luser in den Räumlichkeiten der Prälatur, stieg durch die Stiftskirche in die Krypta zum Reliquienschrein des hl. Gründerbischofs Altmann hinab, ehe man sich mit der Benediktinergemeinschaft zum Mittagsgebet in der Chorkapelle versammelte. Etwas Besonderes war es wiederum, dass die Rekruten am Mittagstisch des Konvents im Refektorium und beim anschließenden Kaffee in der Rekreation teilnehmen durften.

So konnten viele Fragen gestellt und beantwortet werden, von den Rekruten an die Benediktiner und umgekehrt. Ein Einblick in eine Welt, die vielleicht mit manchen Vorstellungen behaftet war, die sich heute als ganz anders erwiesen. Hoffentlich ein guter Eindruck von einem Ort gelebten Glaubens in der näheren Umgebung der Rekruten, von dem sie sich gerade jetzt in der Advent- und Weihnachtszeit, aber auch für ihr weiteres Leben etwas mitnehmen können.

Dank an Abt Columban Luser und Prior P. Christoph Mayrhofer für die Gastfreundschaft, die interessanten Einblicke und Gespräche. Wir wünschen den Benediktinern von Göttweig noch einen ruhigen Advent, frohe Weihnachten und freuen uns schon auf Begegnungen im kommenden Jahr.

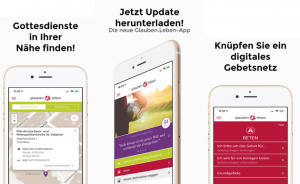

Tausende Menschen in ganz Österreich nutzen sie bereits - die "Glauben.Leben"-App der Katholischen Kirche. Rechtzeitig vor Weihnachten liegt nun ein kostenloses Update vor, das ein optimiertes Design und neue Features bietet. So sind in der ab sofort in einer iOS- und einer Android-Variante erhältlichen neuen Kirchen-App u.a. Advent- und Weihnachtsgottesdienste in ganz Österreich abrufbar. Daneben bietet die App das Tagesevangelium und Tagesheilige in einer ansprechenden Gestaltung sowie die Möglichkeit, ein digitales Gebetsnetz zu knüpfen.

Zwei Besonderheiten bietet die Anwendung mit der Beten-Funktion sowie mit der Weihnachtsgottesdienst-Suche: So kann man über das Handy etwa ein Gebetsanliegen formulieren. Andere Benutzer, die Zeit für ein Gebet finden, können dieses Anliegen sehen und per Klick rückmelden: "Jemand betet für dich". Die Nutzer der App können so Teil eines digitalen Gebetsnetzwerkes werden. "Gebets-Apps gibt es viele - erstmals gibt es aber in unserer App die Möglichkeit, tatsächlich die Gemeinschaft der Betenden digital zu vernetzen", unterstreicht der Leiter des Medienreferats, Paul Wuthe.

Seit Start der App in einer ersten Version vor einem Jahr wurden über 1.000 Gebetsanliegen eingebracht. Diese wurden über 50.000 Mal von Usern angesehen. Mehr als 10.000 Mal wurde für eines dieser Anliegen gebetet.

Österreichweite Gottesdienstsuche

Zu Weihnachten bietet die App außerdem erstmals eine eigene Gottesdienst-Suchfunktion für ganz Österreich: So kann man sich entweder die nächsten Weihnachtsgottesdienste in seiner jeweiligen Umgebung anzeigen lassen oder gezielt nach Weihnachtsgottesdiensten an anderen Orten suchen und nach speziellen Arten wie Krippenspiel oder Christmette filtern.

Die einzelnen Gottesdienste können außerdem in den je eigenen Terminkalender am Smartphone übernommen werden. Die App bietet zudem eine Navigationsfunktion und den Kontakt zu den jeweiligen Pfarren. Die jetzt verfügbare App mit ihren Funktionalitäten sei bisher im katholischen Bereich "einzigartig", so Wuthe resümierend.

Die inhaltliche Verantwortung für die App trägt das Medienreferat der Österreichischen Bischofskonferenz. Die Inhalte wurden in enger Kooperation vor allem mit der Erzdiözese Salzburg erarbeitet. Für die technische Umsetzung zeichnet die Wiener "Agentur Zeitpunkt" verantwortlich.

Alle Infos und die Links zu den entsprechenden App-Stores unter www.glaubenleben.at.

via: Kathpress

Insgesamt beteiligen sich an die 85.000 Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene in rund 3.000 Pfarren an der Sternsingeraktion; sie legen dabei laut einer Aussendung der Dreikönigsaktion (DKA) der Katholischen Jungschar eine Strecke von über 420.000 Kilometern zurück, was einer zehnmaligen Umrundung des Erdballs entspricht. Besuche bei Prominenten bilden den Auftakt, allen voran bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der Dreikönigs-Abordnungen aus allen Bundesländern am 29. Dezember in der Wiener Hofburg empfängt. Im Vorjahr sammelten die Sternsinger in ganz Österreich 17,5 Millionen Euro, seit Beginn der Aktion 1954 betrugen die Spenden insgesamt über 425 Millionen Euro.

Für den kompetenten Einsatz der Spendengelder sorgt die Dreikönigsaktion. Die Finanzen des Hilfswerks der Katholischen Jungschar werden jährlich von unabhängigen Wirtschaftsprüfern kontrolliert, zudem garantiert das "Spendengütesiegel" Transparenz und objektive Sicherheit bei der Spendenabwicklung. Ein von allen Sternsingergruppen mitgeführter Ausweis lässt für den einzelnen Spender leicht erkennen, dass die Kinder im Auftrag der Sternsingeraktion der Katholischen Jungschar unterwegs sind.

Schutz vor Konzernen und Klima

Eines der unterstützten Projekte ist auf der philippinischen Insel Mindanao, wo die Hälfte der 26 Millionen Einwohner in Armut lebt. Ihr Land ist zwar sehr fruchtbar, doch hat die Bevölkerung wenig davon: 80 Prozent der Anbaufläche wird von Konzernen für die Produktion von Ananas, Bananen oder Ölpalmen genutzt, die allesamt exportiert werden. Folgen des Klimawandels wie die zunehmenden Taifune, jedoch auch Dürre und Überflutungen machen der Bevölkerung zudem schwer zu schaffen und vernichten ihre Ernte.

Um dem massiven sozialen Problem der Flucht in die Städte entgegenzuwirken, gibt das von der Sternsingeraktion unterstützte Projekt "Agro-Eco" den Bauernfamilien Trainings in Bio-Landbau und Produktvermarktung, erforscht klimaresistente Reissorten, verbreitet Saatgut und organisiert die Bauern im Einsatz gegen Landraub. Die Erfolge stellen sich bereits ein: Dank Unterstützung von "Agro-Eco" können die Bauernfamilien gute Ernten erzielen und haben wieder genügend Nahrung zur Verfügung. "Überschüsse verkaufen sie direkt in der Region", schilderte "Agro-Eco"-Direktor Geonathan Barro bei der Pressekonferenz.

"Ziel unserer Projekte ist es, Kleinbauern zu stärken, damit ihre Lebensgrundalge gesichert ist", erklärte Mayella Gabmann von der Katholischen Jungschar der Diözese Linz. Bauern werde durch die Klimakatastrophen, jedoch auch durch die Großkonzerne, viel abverlangt. Etliche Sternsinger-Projekte widmen sich zudem der Stärkung von Kindern und Jugendlichen durch Aus- bzw. Weiterbildung, sowie auch der Zivilgesellschaft bei der Durchsetzung der Menschenrechte. Sternsinger-Projekte werden meist über einen längeren Zeitraum von etwa zwei, drei Jahren unterstützt, denn: "Armutsbekämpfung braucht einen langen Atem", so Gabmann.

Vincent Ferrer (bzw. Philip) Mayerhoffer (1784-1859) war katholischer Priester und Angehöriger des Franziskanerordens. 1820 trat er in Kanada in die Church of England über und lebte im Norden von Toronto. Mayerhoffer war außerdem Freimaurer und Mitglied des kanadischen Oranier-Ordens.

Empfehlungen

„Für euch bin ich Bischof, mit euch bin …

Josef Grünwidl ist neuer Erzbischof von Wien Am Samstag, dem 24. Jänner 2026, hat Josef Grünwidl offiziell das Amt des Erzbischofs von Wien übernommen. Die feierliche Bischofsweihe und die anschließende Amtseinführung... Weiterlesen

Die Heilige Barbara – Eine Märtyrerin mi…

Am 4. Dezember begeht die Kirche den Gedenktag der hl. Barbara. Barbara von Nikomedia gehört bis heute zu den bekanntesten Heiligen der Kirche. Seit dem 7. Jahrhundert wird sie verehrt... Weiterlesen

Ein Heiliger für unsere Zeit, ein Vorbil…

Heute feiert die Kirche den heiligen Martin – einen der bekanntesten und beliebtesten Heiligen. Martin von Tours, einst römischer Soldat, später Bischof, steht für Werte, die auch heute zählen: Nächstenliebe... Weiterlesen

13. Dezember: Einladung zum Kärntner Adv…

Die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten (AKS) lädt herzlich zum traditionellen Kärntner Adventkonzert ein, das am Samstag, 13. Dezember 2025, in der prachtvollen St. Georgs-Kathedrale an der Theresianischen Militärakademie stattfindet.Das Konzert wird... Weiterlesen

66. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

"Wächter des Friedens"... ist das Thema zur heurigen Soldatenwallfahrt. Die schönsten Eindrücke der Internationalen Soldatenwallfahrt Lourdes 2025 zum Nachsehen LOURDES ist nicht nur ein Ort der Begegnung, es ist für viele eine Gelegenheit zum... Weiterlesen

24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenw…

Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines Heiligen erinnert: Johannes den Täufer. Er gilt als der letzte... Weiterlesen

Christi Himmelfahrt: Was feiern wir da e…

Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi... Weiterlesen

Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt…

Jahr für Jahr strömen Millionen Gläubige zur Grotte von Masabielle, wo 1858 der Legende nach die Jungfrau Maria einem jungen Mädchen namens Bernadette erschienen ist. Seit 1958 kommen jährlich auch... Weiterlesen

65. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

Internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes als Mahnung und Hoffnungsträger Ein Ort des Gebets, der Begegnung – und der leisen, aber kraftvollen Botschaft, dass Frieden möglich ist. Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt im südfranzösischen... Weiterlesen

Ein Moment des Innehaltens während der V…

Es ist bereits zur schönen Tradition geworden, dass sich die Pilgerleitung in Lourdes gemeinsam mit dem Aufbautrupp der Melker Pioniere eine Stunde Zeit zur Einkehr nimmt, bevor die Teilnehmer zur... Weiterlesen

Leo XIV.: Wissenswertes rund um die feie…

Am kommenden Sonntag wird es auf dem Petersplatz festlich: Papst Leo XIV. wird in sein Amt eingeführt – zehn Tage nach seiner Wahl zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Was bei... Weiterlesen

Mit Maria durch den Mai – Ein Monat der …

Von alten Riten zur geistlichen Begleiterin im Jetzt Wenn der Mai ins Land zieht, legt sich ein sanfter Schleier aus Blüten über die Landschaft – und über die Herzen vieler Gläubiger... Weiterlesen

"Nein zum Krieg der Worte" – P…

In bewegenden Worten hat sich Papst Leo XIV. an die Medienschaffenden der Welt gewandt. Bei seiner ersten offiziellen Audienz als neues Oberhaupt der katholischen Kirche sprach er nicht nur über... Weiterlesen

HABEMUS PAPAM!

Der Militärbischof für Österreich, Dr. Werner Freistetter, in einer ersten Reaktion zur Papstwahl: „Ich freue mich sehr, dass der neue Papst den Namen Leo gewählt hat. Ich durfte ihn im Februar... Weiterlesen

Weißer Rauch über Rom – Die Welt hat ein…

Ein Augenblick der Geschichte: Punkt 18:08 Uhr durchbrach ein schneeweißer Rauchschleier den römischen Abendhimmel – das uralte Zeichen, das Generationen verbindet, ließ keinen Zweifel: Die katholische Kirche hat einen neuen... Weiterlesen

Johannes Freitag - Ein Bischof offen fü…

Feierliche Weihe im Grazer Dom Am 1. Mai 2025 erlebte der Grazer Dom einen bewegenden Moment kirchlicher Erneuerung: Johannes Freitag, bisher Stadtpfarrer von Trofaiach und Seelsorgeraumleiter „An der Eisenstraße“, wurde zum... Weiterlesen

Johannes Freitag zum Weihbischof geweiht…

Ein besonderes Ereignis für Kirche und Gesellschaft Im vollbesetzten Grazer Dom wurde am Donnerstag, dem 1. Mai 2025, ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der Diözese Graz-Seckau aufgeschlagen: Der bisherige Pfarrer... Weiterlesen

Probe und Einweisung bei der Militärmusi…

Am 29. April 2025 traf sich Militärdekan Oliver Hartl, Delegationsleiter der österreichischen Teilnehmer an der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI), mit der Militärmusik Tirol in Innsbruck zu einer intensiven musikalischen Probe... Weiterlesen

Graz bereitet sich auf Bischofsweihe von…

Am 1. Mai erhält die steirische Landeshauptstadt hohen kirchlichen Besuch – zur Weihe des neuen Weihbischofs der Diözese Graz-Seckau, Johannes Freitag, wird eine Vielzahl an geistlichen Würdenträgern, politischen Repräsentanten und... Weiterlesen

Österreich nimmt Abschied von Papst Fran…

Ein Requiem im Wiener Stephansdom vereinte Kirche, Politik und Gläubige Mit einem feierlichen Requiem im Wiener Stephansdom verabschiedete sich Österreich am Montagabend offiziell von Papst Franziskus. Unter großer Anteilnahme von Kirche... Weiterlesen

Einweisung für das Aufbaukommando PMI Lo…

Am 28. April 2025 fand in der Birago-Kaserne Melk eine Einweisung für das Aufbaukommando der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI) nach Lourdes statt. Das Kommando wird heuer vom Pionierbataillon 3 –... Weiterlesen

Ostern bei AUTCON27/UNIFIL im LIBANON

Derzeit befinden sich 164 Soldatinnen und Soldaten im Einsatzraum. Die Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Kontingents, sind unter anderem für die Logistik sowie die Brandbekämpfung im Camp NAQOURA verantwortlich. Zu den... Weiterlesen

Chrisammesse mit Militärbischof Freistet…

In der Soldatenkirche in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim feierte am Dienstag der Karwoche Militärbischof Dr. Werner Freistetter in Konzelebration mit dem erst kürzlich ernannten Weihbischof für die Diözese Graz-Seckau, Militäroberkurat... Weiterlesen

Schriftenreihe der Militärbischöflichen …

Die Schriftenreihe der Militärbischöflichen Bibliothek behandelt Fragen der Soldatenseelsorge und militärischen Berufsethik, der Rolle von Religion im militärischen Kontext und ihres Beitrags zum Frieden. Sie wird vom evangelischen Militärsuperintendenten und... Weiterlesen

Ein Fels des Gebets: Johannes Paul II. z…

Ein Erbe der Spiritualität und Standhaftigkeit Am 2. April 2005 schloss Papst Johannes Paul II. nach beinahe 27 Jahren im Amt für immer die Augen. Zwanzig Jahre später gedenken Gläubige auf... Weiterlesen

Todestag von Papst Johannes Paul II. jäh…

Am 2. April 2005 nahm die ganze Welt Anteil am Sterben von Johannes Paul II. Das Gedenken an den über 26 Jahre lang regierenden Papst wird auch in Österreich hochgehalten... Weiterlesen

Papst Franziskus: Ein eindringlicher App…

Ein Mahnruf aus dem Vatikan: Der Pontifex fordert in seiner Sonntagsbotschaft verstärkte Friedensbemühungen in Krisengebieten weltweit. Papst Franziskus hat mit Nachdruck an die politischen Führer des Südsudan appelliert, Spannungen abzubauen und... Weiterlesen

Das ewige Ringen um den Ostertermin

Eine historische Chance bleibt ungenutzt In einem seltenen Zufall fallen 2025 die Ostertermine der katholischen, protestantischen und orthodoxen Kirchen auf denselben Tag: den 20. April. Ein willkommener Anlass, um ein seit... Weiterlesen

Fastentücher: Eine alte Tradition in der…

In der Fastenzeit bietet sich in vielen Kirchen ein besonderes Bild: Altar und bildliche Darstellungen Jesu werden hinter kunstvoll gestalteten Tüchern verborgen. Doch was steckt hinter dieser Tradition? Wo liegen... Weiterlesen

25. März: Mariä Verkündigung - Ein …

Am 25. März begeht die katholische Kirche das Hochfest der Verkündigung des Herrn. Der Ursprung dieses besonderen Tages liegt in einer der bewegendsten Szenen des Neuen Testaments: der Begegnung der... Weiterlesen

Papst Franziskus zurück im Vatikan: Ein …

Nach mehr als fünf Wochen in der römischen Gemelli-Klinik ist Papst Franziskus am Sonntag in den Vatikan zurückgekehrt. Sein Genesungsweg bleibt jedoch anspruchsvoll: Eine zweimonatige Rekonvaleszenz unter strenger ärztlicher Aufsicht... Weiterlesen

Aufrüstung allein sichert keinen Frieden…

Friedensappell zum Abschluss der Bischofskonferenz Mit eindringlichen Worten hat Erzbischof Franz Lackner, Vorsitzender der österreichischen Bischofskonferenz, an die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft appelliert. "Waffen alleine werden den Frieden nicht sichern", betonte... Weiterlesen