Im Klappentext des Buches führt der Generalvikar Freiburgs, Prälat Dr. Adolf Rösch, in das Werk ein. Bemerkenswert scheint dabei seine Charakterisierung der Hirtenworte der Bischöfe als Gegensatz zu einem „unchristlichen Chauvinismus“: „Daß diese Kundgebungen [gemeint: die Hirtenbriefe der deutschen Bischöfe] nichts mit einem unchristlichen Chauvinismus gemein haben, daß sie auch in tiefempfundenen Gebeten alle unsere Anliegen dem Lenker der Völkerschicksale vortragen und ihn insbesondere auch um Frieden bitten, aber einen Frieden der Ehre und Gerechtigkeit, dafür wird jeder, der sich noch christliches Denken bewahrt hat, volles Verständnis haben.“

Auch begrifflich findet sich im Klappentext, ausgenommen „Angehörige[n] der Wehrmacht“, keine Erwähnung von Institutionen der nationalsozialistischen Herrschaft. Rösch verwendet in seinem Text Bezeichnungen wie „Vaterland“, „Volk“, „Volksgemeinschaft“, „Volksgenosse“, „Heimatfront“ und „deutsche Lande“. Der Staat wird nur einmal in dem Begriff „staatliche Verordnungen“ erwähnt.

Grundsätzliche Zweifel an der Loyalität der Katholiken zum Vaterland, die seit dem Kulturkampf immer wieder vorgebracht wurden (vgl. „schwarze Internationale“), versucht Rösch zu zerstreuen und betont, dass das „deutsche Episkopat“ und das „Kirchenvolk“ „hinsichtlich ihres Vaterländischen Fühlens und Denkens in keiner Weise hinter anderen Volksgenossen zurückstehen“. So zitiert auch Konrad in dem Abschnitt „Anweisungen zur Seelsorge“ unter dem Titel „christliche-vaterländische Hirtenworte“ aus Hirtenbriefen der Bischöfe zum Krieg, wobei er eine christliche Legitimation des Bezuges zu Volk und Vaterland herausstellt.

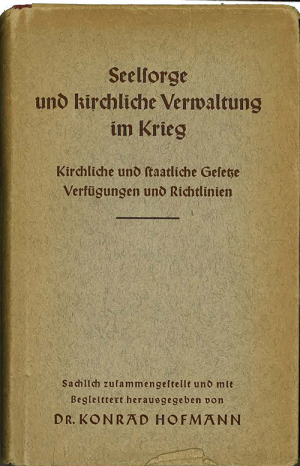

Konrads Buch richte sich laut Klappentext jedenfalls an „kirchliche Verwaltungsbehörden“ und „Pfarrgeistliche“. Dabei ist es in die zwei großen Abschnitte „Seelsorge“ und „kirchliche Verwaltung“ unterteilt. Nach einem kurzen Vorwort führt Konrad in den Unterabschnitten jeweils in die Thematik ein und präsentiert dem Leser von ihm kommentierte Auszüge aus kirchlichen wie staatlichen Schreiben, Amtsblättern, Verordnungen usw.

Im Kapitel „Seelsorge“ werden allgemeine Anweisungen zur Seelsorge in Kriegszeiten vorgestellt. Darunter fallen Regelungen aufgrund dieser speziellen Bedingungen zur Seelsorge durch die (Zivil-) Geistlichkeit wie z.B. die Trination oder der Dispens von der Sonntagsheiligung sowie Regelungen zur Militärseelsorge selbst. Ein Abschnitt ist auch den Regelungen zur Seelsorge an Kriegsgefangenen gewidmet. Das zweite Kapitel, „Kirchliche Verwaltung“, stellt Regelungen zu speziellen Fragen, wie zur Einberufung von Geistlichen und Theologen zum Wehrdienst, zur Matrikenführung oder zur Kirchensteuer sowie kriegswirtschaftliche Anordnungen und Luftschutzmaßnahmen vor. In der Vielzahl an angesprochenen Themen finden sich z.B. Regelungen zur Befreiung von der Pflicht zum Breviergebet (202) oder zum Mehlbezug zur Hostienherstellung (264).

Für den Leser heutiger Zeit bieten diese vergleichenden Aufzählungen einen Einblick in die Möglichkeiten und Beschränkungen der Seelsorge unter nationalsozialistischer Herrschaft sowie über die jeweils unterschiedlichen Akzentuierungen der Diözesen in dieser Lage. So wird unter dem Titel „Nichteinmischung in politisch-staatliche Dinge“ (a) das Ersuchen des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda vorgestellt, in der kirchliche Veranstaltungen zur gegenwärtigen Lage als „in jeder Hinsicht unerwünscht“ (22) bezeichnet werden. Anschließend wird aber auch der Relativierung durch den interpretierenden Erlass des Reichsministers für kirchliche Angelegenheiten gegen eine „überstrenge Anwendung“ (23) Raum gegeben. Dieser bezöge sich nicht auf Predigten. Der – erlaubte – Bezug zum Krieg solle laut Schreiben des Reichsministers darin liegen, „Dankesgottesdienste abzuhalten oder für den Sieg der deutschen Waffen zu beten und der Gefallenen zu gedenken“. (23) Konrad mahnt zu besonderer Vorsicht und unterstreicht dies mit einem Zitat aus dem Wiener Diözesanblatt: „Nichtsdestoweniger wird jeder Priester kein Wort in den Mund nehmen, das irgendwie als Kritik oder Stellungnahme zu Krieg und Außenpolitik gedeutet werden könnte.“ (23) Noch eindringlicher ist es in einem Zitat der Augsburger Kirchenbehörde formuliert, die ihren Klerus auffordert, auch im Interesse „der persönlichen Sicherheit“ in Gesprächen „größte Zurückhaltung zu üben“ (24)

Eine Einschränkung besonderer Art stellt für die katholische Kirche das Verbot des Abhörens ausländischer Sender dar. Das zitierte Schreiben des Reichsministers für kirchliche Angelegenheiten stellt klar, dass die kirchlichen Behörden nicht befugt sind Personen zum Abhören von ausländischen Sendern und zur Weitergabe dieser Informationen zu beauftragen. (25) Da sich das Abhörverbot auf alle ausländischen Sender bezog, war damit auch Radio Vatikan betroffen.

Im Abschnitt „Gebete nach der Messe“(a) (30-37) kann nachgelesen werden, welche Gebete in welchen Diözesen nach der Messe angeordnet waren bzw. sind diese teilweise auch abgedruckt. So erfährt man auch, dass bei Truppengottesdiensten häufig auch das Gebet „Für Führer, Volk und Wehrmacht“ (b) verwendet wurde (33-34). An anderer Stelle lässt sich nachlesen, dass die Diözese Gurk für jeden Sonntag Kriegsandachten anordnet (39), die Diözese St. Pölten dies aber „dem klugen Ermessen der Seelsorger“ überließ. (42)

An anderer Stelle erfährt man, dass das gesamte religiöse Schrifttum vor der Verbreitung in der Wehrmacht vom Propagandaministerium erst nach Prüfung freigegeben wurde. Neben Heiliger Schrift und den „allgemeinen Werken katholischer Weltliteratur“ werden die zweiundzwanzig freigegebenen Werke einzeln angeführt. Auch diese Liste war noch Einschränkungen unterworfen: So durfte z.B. das Buch „Was ist Christentum“ von Otto Kuß nur an Theologiestudenten ausgegeben werden. Und diese Liste konnte sich jederzeit ändern: So ist erwähnt, dass die Freigabe für Ludwig Wolkers „Flammendes Wort“ am 4. April 1940 zurückgezogen wurde und das Buch in der Wehrmacht nicht mehr verteilt werden dürfe. (96-100)

Besonders hingewiesen sei auch auf die von Konrad angebotene, sprachlich interessante, deutsche Übersetzung der Mahnworte an die Kleriker im Heer („Apostolica adhortatio ad sacerdotes et clericos in exercitus ordines adscitos“) von Papst Pius XII. (141-148)

Konrad Hofmann: Seelsorge und kirchliche Verwaltung im Krieg. Gesetze, Verfügungen und Richtlinien, Freiburg i.B. 1940, 320 Seiten, Sprache: deutsch

MBBA Buchnummer: 4471

(a) Generell war im Deutschen Reich durch den sogenannten „Kanzelparagraph“ (seit 1871 als § 130a im Strafgesetzbuch) die Möglichkeit von Geistlichen zu „Angelegenheiten des Staates“ Stellung zu nehmen, eingeschränkt. So wurden z.B. Dompropst Bernhard Lichtenberg und Martin Niemöller wegen „Kanzelmißbrauch“ und „Verstoß gegen das Heimtückegesetz“ verurteilt.

(b) Von der "Reichsstelle zur Förderung des deutschen Schrifttums" seien wiederholt Beanstandungen gegen das Feldgesangsbuch vorgebracht worden, u.a. wegen des Fehlens eines entsprechenden Gebetes. Als Autor des Gebetes wird der spätere Feldbischof Rarkowski genannt. Wobei der Text einige Anpassungen erfuhr und auch im evangelischen Feldgesangsbuch abgedruckt wurde. Siehe Andreas F. Wittenberg, Die Deutschen Gesang- und Gebetbücher für Soldaten und ihre Lieder, Tübingen 2009, S.276-277 bzw. 277-280.