Als Pater Karl Egger S.J. 1948 mit 63 als Kaplan in St. Martin in Gnadenwald starb, wurde seiner vor allem als „Volksmissionär“ gedacht. Im Ersten Weltkrieg hatte er als Militärseelsorger bei den Tiroler Kaiserjägern gedient und über diese Zeit 1936 seine Erinnerungen im Felizian Rauch Verlag herausgebracht. Egger schildert seine Erlebnisse in 45 jeweils rund fünf Seiten umfassenden Kapiteln, wobei Schilderungen, Reflexionen, innerer Monolog und direkte Rede einander abwechseln.

Egger beginnt seine Schilderung mit der im Feldsuperiorat, in dem er Dienst tut, eintreffenden Anforderung eines Feldkuraten, da der dem Regiment zugeordnete Feldgeistliche[1] gefallen war. Voller Freude meldet er sich freiwillig zum Dienst an der Front, auch wenn seinem Tatendrang von anderen Soldaten wenig Verständnis entgegengebracht wird: „Narr! Wer läßt sich denn heute noch freiwillig für eine verlorene Sache erschlagen?“ (10) Der Begeisterung Eggers tut dies keinen Abbruch, schon als Jugendlicher hatte er der Wunsch, Soldat zu werden, dann führte ihn sein Weg allerdings zum Studium der Theologie. Nun, als „Geistlicher und Offizier zugleich“, sieht er seine beiden Lebensziele vereinigt (11).

Eggers Verhältnis zum Krieg ist gespalten; einerseits nimmt er die negativen Auswirkungen auf Sittlichkeit, Religion und Gesellschaft wahr[2], andererseits verbirgt er seine Affinität zum Soldatentum keineswegs.[3] Diese Spannung begleitet ihn durch seine Tätigkeit als Feldgeistlicher, wiederholt setzt er sich damit entweder in Gedanken auseinander oder wird durch die Umstände darauf gestoßen[4]. Nachdem erste Diskrepanzen zwischen seiner Wahrnehmung und jener der länger dienenden Soldaten offenbar geworden sind beschließt er für sich Acht zu geben, dass er in seinen Predigten in keinen Hurrapatriotismus verfalle, sondern „beim Evangelium bleiben“ werde (49) bzw. versucht er diesen in Gesprächen zu vermeiden (z.B. 74).

Dieses gespaltene Verhältnis zu Krieg und Soldatentum ist Egger sehr wohl bewusst, es taucht in Gesprächen und Gedanken auf, ja er thematisiert es ausdrücklich in seinen Erzählungen. So gibt der Feldgeistliche folgendes wieder: Ausgehend von einem Gespräch mit zwei Offizieren, einer davon Apotheker im Zivilberuf, über die neuen Waffen und unterschiedlichen Gasarten, entwickelt sich eine Diskussion über den Krieg und das Scheitern des Christentums als Friedensbringer. Egger ist darin mit einer Vielzahl an Argumenten zur Förderung des Friedens konfrontiert: der Schaffung einer neuen Friedensreligion, der Abschaffung des Militärs, der Forcieren der Bildung usw. Der Feldgeistliche kontert so gut er kann[5]

Sieht sich Egger in seinen Aussagen und Ansichten der Kritik ausgesetzt, so z.B. dem Vorwurf, dass die Feldgeistlichen Tapferkeit, Treue, Fahneneid und somit den Krieg predigen würden, so verlaufen seine Repliken meist entlang der Argumentation: Ablehnung des Krieges als Übel, aber dennoch die Erfüllung der Pflicht und der soldatischen Tugenden.[6] Abends, in der Reflexion über seine Aussagen in diesem Gespräch, stellt er sich jedoch die Frage, ob er hier tatsächlich für sich ganz ehrlich geantwortet habe:

„Meine Gedanken spinnen den Streit weiter. Als Priester habe ich mich in der Defensive gehalten und die Stellung der Kirche verteidigt. Aber bin ich für meine Person aufrichtig gewesen? Liebe ich nicht als Mann das Erlebnis der Front? Höre ich nicht auf das Orgeln der Geschosse, die hoch oben ihre Bahn ziehen, mit erwartungsvoller Tatenfreude? Ich bin noch unverbraucht. Ein müder Pazifist, der den Frieden um jeden Preis, auch zum Schaden des Vaterlandes, herbeisehnte, bin ich noch lange nicht. Meine Hoffnung sieht Bilder von Sieg, Eichenlaub, festlicher Heimkehr und treibt mich an, um glücklichen Kriegsausgang zu beten. Wie ich ein Vaterunser nach dem anderen bete, gleite ich in die Arme des Schlafes.“ (58)

Seine streitbare Natur schafft sich in Eggers Gedanken immer wieder Platz: So verteidigt er die Aufgabe des Feldgeistlichen, auch bei den Truppen an vorderster Front zu sein und nicht nur am Regimentshilfsplatz die Verwundeten zu versorgen. Auch sinniert er, ob es für den Fall, dass alle Offiziere fielen und bei der Mannschaft Panik um sich greift, er nicht berufen sei selbst „die Leute aufzureizen“ und wie „Heldenpater Haspinger“ zu handeln, der „mit dem Kreuz in der Hand“ die Tiroler gegen die Franzosen führte. (114)

In eine für einen Militärgeistlichen außergewöhnliche Situation gerät Egger bei einem Truppenbesuch: Bei der Besichtigung der Verteidigungsanlagen fordert ihn der befreundete Kommandant zur Abgabe eines Gewehrschusses auf die gegnerischen Stellungen auf: „Kurat, nimm dir ein Gewehr und schieß einmal hinüber! Bist ja kein schlechter Schütze“ (85). Egger will ihm tatsächlich diesen Gefallen tun und einen - ungezielten - Schuss abgeben. Gerade in diesem Moment zeigt sich jedoch ein offenbar unerfahrener gegnerischer Soldat über den Sandsäcken der gegnerischen Stellung. Aufgefordert vom Kommandanten hat Egger diesen bereits anvisiert und den Finger am Abzug, in letzter Sekunde jedoch besinnt er sich:

„Ich habe das Gefühl: ‚Dieses Leben ist mir verfallen,‘ Eine starke Versuchung überkommt mich; mein Schützenblut wallt auf, doch nur einen Augenblick; schon habe ich mich in der Gewalt. Ein blutendes Herz und ein mildes, leidendes Antlitz hat sich zwischen mich und mein Opfer geschoben: Jesus, der Opferpriester für alle.“ (85)

Der wiederholten Aufforderung des Hauptmanns, endlich zu schießen, entgegnet er: „Ich kann und darf nicht. Ich muß morgen Messe lesen und kann nicht mit blutbefleckten Händen hintreten; ich bin Priester und kein Kopfjäger!“ (86)

Zur Frage eines Soldaten, wie sich Töten im Krieg mit dem Christsein überhaupt vereinen lasse, führt Egger aus, dass das Gebot im Krieg natürlich nicht aufgehoben sei, sondern immer gelte. Es bedeute aber konkret, dass man nicht ungerecht töten solle. Im Krieg als Zustand der Selbstnotwehr eines Volkes ist das Töten als eine Abwehrhandlung also erlaubt. In Nachfolge Jesu die andere Wange hinzuhalten wäre nur für den Einzelnen gangbar und auch nur dann, wenn es nicht das schutzbedürftige Volk gäbe, welches dann zu Sklaven eines fremden Volkes würde. (159-160)

Auch wenn Egger dem Fragenden Antworten geben kann, ist er innerlich selbst im Zweifel:

„Müssen wir uns nicht eigentlich tief schämen? Wie die Bestien, ärger noch, wüten wir Menschen gegeneinander. […] Ist das die Menschheit, für die Jesus sein Blut vergossen hat? Welche Schande und Schmach tun wir nicht unserem Bruder, dem Gottmenschen Jesus, an dadurch, daß wir so gegeneinander wüten! […] Möge der Heiland es fügen, daß endlich Schluß gemacht wird“ (161)

Egger sehnt sich nach seinem jugendlichen Idealismus, dem Glauben an die Güte und Liebe der Menschen, aber:

„Allein die harten Tatsachen des Krieges haben alles verbrannt, was im Glauben an die Menschen in mir geblüht hat. So bleibt mir nur der Glaube an den Gottmenschen Jesus Christus! … Ich muß mich immer mehr an die Welt des Übernatürlichen halten, das Natürliche ist wie eine kalte Mondlandschaft, wo alles erfriert und Ideale zu Eis werden.“ (161)

Ein Truppenbesuch befreit Egger schließlich aus seinen trüben Gedanken. Der Umstand, dass ein Unterstand, auf dem ein Herz-Jesu-Bildchen angebracht ist, vom Artilleriefeuer verschont wurde, erfüllt ihn wieder mit Gottvertrauen und „erhellt mir die ganze Welt mit dem Glanz einer anderen Sonne“. (163)

Um unterschiedliche Ausprägungen des Krieges lässt Egger immer wieder Gespräche und Diskussionen zwischen sich und seinem jeweiligen Gegenspieler, zumeist Offiziere, Ärzte und dergleichen, kreisen. Bei Gesprächen mit einfachen Soldaten steht hingegen oft eine spirituelle Erfahrung oder Deutung im Zentrum. Die Schilderungen vom Kriegsgeschehen verbindet Egger oft mit religiösen Aspekten , das Kriegserleben ist verbunden mit religiösen Fragen bzw. Belehrungen.[7] In einer Buchvorstellung im Sankt-Fidelis-Blatt 1936 wird diese Textanlange folgendermaßen beschrieben: „Spannend und auch humorgewürzt drängt sich Bild an Bild und zeichnet in das Grauen menschlichen Elends versöhnend das göttliche Walten der Gnade, die Liebe des Herzens Jesu.“[8]

Das Heiligste Herz Jesu ist der zentrale, immer wiederkehrende Trost der den Soldaten in ihrem Schicksal widerfährt. Ebenso wiederkehrend ist die Erzählung des Errettens vor dem Tod durch Schutzengel, göttliche Eingebung oder Vorsehung. (z.B.: 98, 127) Dass solches Gottvertrauen aber nicht mit Aberglauben gleichzusetzen sei, dies sucht Egger dem Leser wie auch den Soldaten zu vermitteln. (141-144)

Egger sucht in seinen Erlebnisberichten die auftretenden Fragen einer Beantwortung zuzuführen oder die Erzählungen zumindest einigermaßen tröstlich enden zu lassen. So berichtet er mehrmals von seinem Versuch, Gefallene der Kämpfe des Vorwinters, die durch die Schneeschmelze zum Vorschein kommen oder im Niemandsland liegen, zu bestatten. Er spart dabei keine unschönen Details aus, beschreibt den Zustand der Leichen und das Werk der Ratten an ihnen (62), richtet aber keine strengen Vorwürfe an jene, die die Bestattung verabsäumt haben. Und auch sein Versuch der Bestattung gelingt nicht immer. Einmal wird seine Einheit abkommandiert und es bleibt ihm nur als ein kleiner Trost: „Es wird schneien; der Schnee wird die Toten bestatten“ (64).

Durch die Schilderung seiner regen Besuchstätigkeit der unterschiedlichen Stellungen ermöglicht Egger dem Leser Einblicke in das alltägliche kriegerische Frontgeschehen. Oft nur in ein zwei Sätzen wird über das den Soldaten damals so Gewohnte berichtet, das vielen heutigen Lesern aber fremd und unbekannt sein dürfte: z.B. dass es nur allzu normal war, dass Verwundeten in einsehbaren Bereichen nicht geborgen werden konnten (94) oder dass die Soldaten in jeder Sekunde des Tages oder der Nacht bzw. bei jeder Tätigkeit der Tod durch die Explosion eines einzelnen Artilleriegeschosses finden konnten. Auch Streit innerhalb der Truppen gibt er wieder: So berichtet er von einem Mord mit anschließendem Selbstmord (187-190) nach Verlegung in die Reserve.

Mit dem Satz „Die Front lebt nur bei Nacht“ weist Egger auch auf einen weiteren Umstand hin, nämlich dass Transporte, Nachschub, die Bergung von Verwundeten, Truppenbewegungen usw. nur in der Dunkelheit durchgeführt werden konnten.[9] „Bei Tag ist die Gegend wie ausgestorben; wenn nicht Artilleriekämpfe ausgetragen werden, hört man nur vereinzelte Gewehrschüsse.“ (19)

In bildlicher Sprache[10] versucht Egger dem Leser entsprechende sinnliche Eindrücke des Kriegsgeschehens zu vermitteln, vor allem die Auswirkung von Artilleriebeschuss und Verwundungen, in drastischen Worten[11], mitunter auch schauerlich-skurril, wie dass der Hund des Feldgeistlichen ein abgesplittertes Wadenstück eines Verwundeten frisst. (112)

Auch das Halten von Feldmessen, manchmal unter besonderen Umständen, schildert Egger wiederholt: So ist in einer solchen Schilderung der Altar ein mit einem Tuch bedecktes Brett auf zwei Benzinfässern. (82-83) Bei einer anderen ist der Unterstand so niedrig, dass einige Gläubige nur auf Pritschen liegend beiwohnen können. (103-104) Sind die Umstände günstiger, spielt manchmal die Regimentsmusik. (111)

Soldaten aus den slawischen Gebieten des Reichs werden von Egger generell mit etwas Argwohn beobachtet, manchmal für ihren Charakter besonders gelobt[12], manchmal ambivalent dargestellt: so anhand der Auseinandersetzungen und Diskussionen mit einem „nationalistisch gesinnten Polen“ und Arzt, den „Religionsfeindlichkeit und Haß gegen die Habsburgermonarchie“ auszeichnen. Bei dieser Gelegenheit stellt Egger Argumente für und gegen Glauben und Sittlichkeit (114-121) dar. Die Person des Arztes selbst bleibt für Egger schwer zu fassen: Einerseits vermutet er, dass der Arzt selbst „schmerzlich den Verlust des Glaubens“ (120) empfinde, andererseits sieht er in ihm einen „Agent des Niederbruches“ (121). Kommen Juden in Eggers Schilderungen vor, so spielen diese zumeist eine eher negative Rolle bzw. werden von Egger verwerflicher Motive oder Handlungen verdächtigt, so z.B. ein jüdischer Feldgeistlicher, den er als Spion erkannt zu haben glaubt. (197)

Selten kommt Egger in direkten Kontakt mit einem Feind, zumeist ist dieser nur gegenüber den eigenen Stellungen zu erahnen und zeigt sich durch Artilleriebeschuss. Bei der Schilderung der Hinrichtung eines gefangen genommenen, slawischen Überläufers, der als Propagandist in italienischen Diensten stand[13], ist dieser anfangs noch verhärtet, kann schließlich aber doch versöhnt und losgesprochen werden. Nachdem Egger ihn bis zum Tod begleitet hat, reflektiert er in der Stellung stehend angesichts der Hinrichtung und der vielen zwischen den Gräben liegenden Toten: „Ich kann mit meinen Gedanken nichts in klare kommen; nur aus dem Herzen löst sich die Sehnsucht und schwingt um all die Dinge und sucht aufzusteigen.“ (39) Trost findet Egger in einer Vision von Jesus der über das Schlachtfeld wandelt. [14] Zurückgeholt in die Realität des Krieges schließt er das Kapitel mit: „Im Herzen jubelt ein freudiges Dankgefühl, daß der Heiland es mir gegeben hat, eine verdurstende Seele an den Quell seiner Liebe zu führen.“ (39)

An anderer Stelle wird während der Vorbereitungen zu einer Feldmesse ein italienisches Flugzeug abgeschossen. Als die Piloten ohne Fallschirm in den Tod stürzen, spricht Egger sie noch im Fallen von ihren Sünden los. (136) Bei der Bergung der Toten nimmt er auch die Krankensalbung „in der Hoffnung, daß vielleicht doch noch ein kleiner Lebensfunke in ihm sei“ vor (137) und drückt ihnen die Augen „anstelle der fernen Mutter“ zu. (138)

Bei solchen Begebenheiten wird sich Egger wiederholt der widerstrebenden Emotionen und Gedanken in seinem Dienst als Feldgeistlicher bewusst: So stellt sich ihm die Frage, ob er in seiner Freude über den Abschuss des feindlichen Flugzeuges im Herzen überhaupt das Messopfer feiern könne. (139) Spontan ändert er deshalb auch seine Predigt und sucht für sich und die anwesenden Soldaten um Antwort. Da der Krieg als Selbstnotwehr eines Volkes erlaubt sei, sei auch die Freude an etwas Erlaubtem nicht sündhaft. Gleichzeitig müsse man aber Mitleid haben, denn „Der Krieg darf uns nicht verrohen.“ Auch für die unsterblichen Seelen des Feindes sei der Erlöser gestorben und auch sie seien „Miterben seines Reiches.“ Denn „Im Herzen Jesu sind wir alle Brüder!“ So hält Egger eine Totenmesse für die österreichischen Gefallenen, schließt aber die zwei Italiener mit ein.

An anderer Stelle reflektiert Egger über die zwei Naturen, die ein Feldgeistlichen haben müsse: eine davon, eine weiche um sich um die Verwundeten und zu tröstenden zu kümmern und eine zweite, eine harte, für das Soldatenleben. Gefühle sind eine Bedrohung für den Soldaten: „am besten ist, man reißt davor aus oder vertreibt sie wie gefährliche Hunde; sonst wird man schlapp. Eine gewisse Rohheit hilft darüber hinweg. […] Das hilft ihm über sich selbst hinweg.“ (167) Die dauernde Umstellung zwischen diesen zwei Welten, konstatiert Egger, mache ihm „jedesmal zu schaffen, ist aber notwendig“. (167)

Anfangs predigt Egger über das Sterben noch: „Für diese ewige Heimat den Opfertod auf dem Altar des Vaterlandes zu erleiden, um mit Christus in die Freuden seines Reiches zu gelangen, ist ehrenvoll und süss“! (74) [15]

Und trotz allen Schreckens bleibt der Tod am Schlachtfeld für Egger wohl etwas, das er selbst nicht fürchtet. Aber seine Sicht auf das Sterben im Krieg wandelt sich deutlich, so schreibt er eher gegen Ende des Buches:

„Wann werden die Menschen aufhören, die unfruchtbaren Felsen der Berge mit dem Herzblute von Tausenden zu tränken? Die zerbröckelnden Felsen dieses Berges, der mein Seelsorgsgebiet ist, sind seit drei Jahren besprengt worden mit rotem, warmem Blut und immer wieder sinken neue Opfer hin und hauchen ihr Leben aus auf den kalten Steinhalden dieses Schlachtberges. […] Das blutige Geheimnis des Erlösertodes auf dem Berg der Schmerzen habe ich noch tiefer verstehen gelernt, seit ich auf diesem Golgotha, auf diesem Blutberg des Weltkrieges, stehe und Zeuge der Kreuzigung so vieler armer Menschen geworden bin.“ (145-146)

Eine Furcht kennt jedoch auch Egger: Bei Exerzitien im Rahmen eines Fronturlaubes erinnert er sich an seine Bitte bereits beim Auszug: „nur nicht als Krüppel zurück!“ (195). Anschließend fragt er sich, warum er es nicht schaffe um ein Martyrium zu bitten:

„Ich kann mich dazu nicht aufschwingen; wenn Gott meine Bitte wirklich erfüllte, was dann? – Ich finde mich in den Gedanken beruhigt: Für einen Soldaten ist Todesbereitschaft genug; sollte der Herr selbst mir noch Schlimmeres als den Tod senden, so wird er auch die Gnade geben, mich damit abzufinden.“ (195)

Gegen Ende des Buches, unter dem Eindruck des Zusammenbruchs der Habsburgermonarchie und der Räterevolutionen, werden Eggers Reflexionen über den Krieg zunehmend düsterer, im abschließenden Kapitel nehmen sie gar die Form einer apokalyptischen Vision an:

„Ich schaue den Krieg wie einen Gewaltigen Abgrund. Flammen lodern aus der Tiefe; von unsichtbarer Peitsche getrieben, wälzt sich der Strom von Menschen dahinunter: Kriegsblinde mit augenlosen Gesichtern, Gaskranke, Blutschaum auf den erbebenden Lippen, Minenverletzte mit zerrissenen Leibern, Verstümmelte auf splitternden Fußstummeln – unübersehbar hastet der blutrote Strom der Unglücklichen an mir vorüber. Galgen ragen darin auf mit baumelnden Menschen darauf – Schrapnells platzen ober ihnen – Granaten schlagen hinein – Gaswolken qualmen auf – Schreie – Vorwärtsdrängen – Stürze in die Hölle des Krieges!“ (228)

Dem gegenüber stellt er die Kriegsgewinnler, die „Herren in Abendkleidern mit dicken Bäuchen“ (228) und auch „rassenfremde Parasiten“ (229). Für diese Gesellschaft kann es sich nicht gelohnt haben den Krieg zu erleiden: „Alles Blut, alle Opfer umsonst! Verfluchte Kloake des Zusammenbruchs! Verdammte Hyänen, Vampyre des Krieges!“ (229) Aus dieser Verzweiflung löst ihn ein Besuch eines Studienfreundes. Im Gespräch mit ihm überwindet Egger den Gedanken des „Nie wieder Krieg!“ (230), den utopischen „Traum vom ewigen Weltfrieden“ (232): Sein Studienkollege erinnert ihn daran, dass auf dieser Erde bisher nicht einmal Jesus Christus mit seiner Friedensbotschaft zu den Menschen durchdringen konnte, und auch der Völkerbund werde die „Bestie im Menschen“ (232) nicht bändigen. Hoffnung findet Egger letztlich in einem neuen Ziel: „Hat der Wahlspruch gelautet: Für Gott, Kaiser und Vaterland! So wird er in Zukunft heißen: Für Gott und das deutsche Vaterland!“ (232)

Aber auch für humorige Anekdoten ist Platz: z.B. im Kapitel „Um den Bart des Feldkuraten“, in dem Egger von seinen Kameraden ein Streich gespielt wird und er sich seinen Vollbart abrasiert. „Rachegedanken brütend“ (124) findet Egger nicht nur eine Möglichkeit, ihnen den Streich zu vergelten, sondern auch die Verantwortlichen zur Messe zu rufen: „da kommt ihr hoffentlich alle vollzählig, zur Buße dafür, daß ihr mit eurem Kuraten so Schindluder treibt!“ (126)

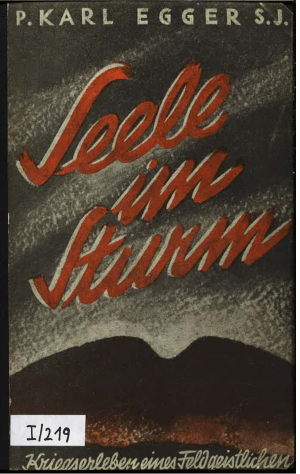

P. Karl Egger SJ: Seele im Sturm. Kriegserleben eines Feldgeistlichen. Mit 18 Kohlezeichnungen, Innsbruck / Leipzig 1936, 233 Seiten, Sprache: deutsch, Fraktur

--- Anmerkungen ---

[1] Den Namen dieses Feldgeistlichen, Franz Joseph Hämmerle, erfährt der Leser auf S. 46. Dieser war am 28. Jänner 1918 gefallen.

[2] „Der Krieg hat wahrlich keinen Aufschwung für Religion und Sittlichkeit gebracht. Wenn er mit der ersten Weihnacht aus gewesen wäre, dann hätte er viele besser gemacht. Aber er dauert zu lange. Er ist Zerstörung aller Kulturgüter und Sittlichkeitswerte.“ (15).

[3] So z.B. auf S.16: „Die Romantik meiner Knabenzeit ist erwacht. Endlich kann ich an die Front.“

[4] So z.B. bei seiner ersten Feldmesse, als er am Ende das Kaiserlied anstimmt. Die Offiziere singen diese, aber die Mannschaften bleiben großteils still. Er beschreibt dies folgendermaßen: „Ich habe das Gefühl, als wäre ich hier gegen eine Wand gerannt.“ (49). Egger erkundigt sich daraufhin bei seinem Mesner, wie die Soldaten das Singen des Kaiserliedes aufgenommen hätten, der ihn also aufklärt: „Sie schimpfen über Sie, Herr Feldkurat! Sie sollen ihnen das Singen ersparen; sie hätten schon genug vom Krieg und möchten lieber heim.“ (49).

[5] So z.B. gegen das Argument, dass Aufklärung und Bildung Kriege zum Verschwinden bringen würde: „siehst ja wozu die Bildung nützt: den Krieg länger auszudehnen, die Kriegswaffen schrecklicher und grausamer zu machen. Durch die Bildung wird die Menschheit nicht besser, sondern der Krieg nur raffinierter.“ (55). An anderer Stelle argumentiert Egger gegen die Behauptung, dass beide Seiten glaubten, dass ihre Sache im Krieg gerecht sei: „Übrigens haben die Untertanen nicht darüber zu entscheiden, ob ein Krieg gerecht und notwendig ist, das kann nur die Obrigkeit, die bessere Einsicht in den Ablauf der Dinge hat und dafür auch die Verantwortung trägt. Wir haben nach dem Wort Christi dem Kaiser zu geben, was des Kaisers ist.“ (76).

[6] So z.B. in einem inneren Monolog: „‘Und du liebst den Krieg?‘ fragte eine Stimme in mir. ‚Nein, nicht den Krieg, sondern die vaterländische Pflichterfüllung, das Heldentum!‘ gebe ich mir selbst die Antwort.“ (15) oder in einer Diskussion: „Wir predigen nicht den Krieg, sondern Soldatentugenden im Krieg. Den Krieg verdammen wir; Treue zum Vaterland im gerechten Verteidigungskrieg predigen wir.“ (56).

[7] Nicht immer scheint diese Verbindung ursächlich, manchmal ein wenig konstruiert. Z.B. schildert Egger die große Sprengung feindlicher Stellungen am Monte Pasubio am 13.3.1918. Angesichts des brennenden Berges an die Hölle erinnert, lässt Egger einen österreichischen Soldaten das Gespräch mit dem Feldgeistlichen suchen und anschließend die Beichte verrichten. (77-81).

[8] Sankt Fidelis Blatt Nr. 9-10/1936 (29 Jg.), S. 81.

[9] Dementsprechend findet sich z.B. der Bericht von einem Nachtmarsch (41-43) bzw. die dauernde Bedrohung, auch als Einzelner oder zu zweit, sobald vom Gegner entdeckt oder vermutet, mit Artillerie beschossen zu werden. (z.B. 103).

[10] Z.B. schreibt Egger über die aufgehende Sonne: „Ihr roter Strahl rinnt schon von der höchsten Spitze des fernen Gletschermassivs herab, dünn und flüssig, als wär‘ es Blut. Jetzt ist der Gipfel ganz mit Blut übergossen, als wenn da oben eine Schlacht im Gange wäre und das Blut der Kämpfer den Firn überspritzte.“ (145).

[11] Z.B. „Vor meinem Geist steigt das Bild auf, das ich schon oft genug gesehen: Blut, Gehirn und Gedärme kleben an der Grabenwand, daß man sie mit dem Spaten abkratzen muß; Beine, Fleischstücke, Montur- und Lederfetzen sind verstreut.“ (127).

[12] So z.B. „Ein prächtiger Soldat, dieser Oberstleutnant, und trotz seines slawischen Namens durch und durch kaisertreu! Ein Draufgänger von höchster Tapferkeit, voll ritterlichen Geistes, mit einem schlichten Gottesglauben.“ (115).

[13] Egger berichtet: „Ich gebe ihm nochmals die Lossprechung und drücke das Kruzifix an seine Lippen. Dann wird er hochgezogen; er baumelt über der Brustwehr des Grabens. Ein Pappendeckel wird mit einem Gewehr über seinen Kopf gehängt: darauf ist der Grund seiner Hinrichtung in deutscher und italienischer Sprache angegeben.“ (35).

[14] „Jesus wandelt über das Schlachtfeld; er hat die Dornenkrone auf dem Haupt, aus der Brust fließen Lichtstrahlen zu den Verwundeten herab.“ (39).

[15] Hier berichtet Egger auch von Widerspruch: „Du tust gerade so, als ob’s ein Vergnügen sei, sich erschlagen zu lassen.“ (74).