Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

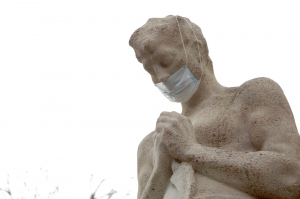

Bischof Werner Freistetter hat die Bevölkerung zur Teilnahme an den Corona-Massentests aufgerufen. Dies sei ein "wichtiger Schritt, um sich in dieser Situation der Pandemie Orientierung zu verschaffen", so der Bischof. Auch er selbst werde sich testen lassen, fügte Freistetter hinzu. Laut seinen Informationen würden die Test sehr professionell ablaufen und die Menschen fühlten sich gut begleitet und betreut. Freistetter äußerte sich in einem kurzen Video, das die Militärdiözese am Montag auf ihren Social Media-Kanälen veröffentlichte. (u.a. www.facebook.com/Militaerseelsorge)

Der Bischof dankte darin auch den vielen Soldaten, die im Rahmen der Massentest im Einsatz sind. Dieser Einsatz sei für Soldaten sicher ungewöhnlich. Aber der oberste Leitsatz des Bundesheeres sei "Schutz und Hilfe", und darum gehe es ganz sicher auch bei diesen Covid-Tests, betonte der Militärbischof.

Die ersten Tests begannen vergangenen Freitag in Wien, Tirol und Vorarlberg. Wien testet noch die ganze Woche, während Tirol und Vorarlberg ihre Tests mit Sonntag bereits abschlossen. Demnach nahmen in Tirol rund 32 Prozent und in Vorarlberg 31 Prozent der Bevölkerung teil. Das Burgenland startet am 10. Dezember, Oberösterreich am 11. Dezember, am 12. Dezember folgen die restlichen Bundesländer, jeweils mit unterschiedlichen Schlussdaten.

Ab Montag, 7. Dezember, werden in der Katholischen Kirche wieder öffentliche Gottesdienste mit erhöhten Schutzmaßnahmen gefeiert. Die Österreichische Bischofskonferenz hat dazu am Freitag eine neue Rahmenordnung veröffentlicht, die landesweit gilt. Die wichtigsten Regeln sind, dass ein Mindestabstand von 1,5 Metern bei Gottesdiensten einzuhalten ist. Sowohl in geschlossen Räumen als auch im Freien ist dabei ein Mund-Nasenschutz zu tragen, Gemeinde- und Chorgesang sind nicht möglich. Trauungen sowie die gemeinsamen Feiern von Erstkommunion und Firmung "sind auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben", heißt es in dem Regelwerk, das eine am Donnerstag mit dem Kultusministerium geschlossene Vereinbarung für den kirchlichen Bereich umsetzt. Detailregeln für die Feier von Weihnachtsgottesdiensten befinden sich noch in Ausarbeitung.

"Der erhoffte Rückgang der Corona-Infektionen macht es endlich wieder möglich, öffentliche Gottesdienste zu feiern", erklärte der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Erzbischof Franz Lackner, am Freitag im Interview mit Kathpress. "Der gemeinsam gelebte Glaube gibt gerade jetzt vielen Menschen Halt und Hoffnung und wird so zum Segen für die ganze Gesellschaft." Die nach wie vor nötigen Schutzmaßnahmen und Einschränkungen seien sinnvoll und notwendig, betonte Lackner.

"Wenn wir heuer den Advent und Weihnachten nicht so wie gewohnt feiern werden, so kann der Wegfall so mancher vorweihnachtlichen Gewohnheit uns mitunter dabei helfen, den eigentlichen Kern dieser besinnlichen Zeit tiefer zu erfahren: So wie bei der biblischen Herbergssuche klopft Gott auch an unser Herz, will Einlass finden und es weiten, damit auch wir unser Herz öffnen für die oft versteckte Einsamkeit und Not unserer Mitmenschen", gab der Salzburger Erzbischof zu bedenken.

"Mit dieser Rahmenordnung möchten die Bischöfe Österreichs gewährleisten, dass auch unter den gegebenen Bedingungen der Pandemie Gottesdienste ohne Gefährdung und in Würde gefeiert werden können", wird im Regelwerk eingangs festgehalten. "Zu den Voraussetzungen dafür gehören insbesondere Eigenverantwortung und Rücksichtnahme." Wie schon bisher, so kann jeder Diözesanbischof auf Grundlage dieser Rahmenordnung strengere Detailbestimmungen für die Pfarren in einer Region und gegebenenfalls in der gesamten Diözese erlassen.

Die von der Bischofskonferenz beschlossenen Maßnahmen entsprechen weitgehend den Regelungen, die bereits vor dem harten Lockdown ab 3. November praktiziert wurden. Sie gelten bis vorerst 6. Jänner 2021 und müssen für Weihnachten noch konkretisiert werden. "Es ist geplant, dass die Regeln für die Feier von öffentlichen Gottesdiensten zu Weihnachten tagsüber und auch in der Nacht für Weihnachten bis spätestens Ende nächster Woche erstellt sind und dann veröffentlicht werden", erklärte dazu am Freitag der Generalsekretär der Bischofskonferenz, Peter Schipka, gegenüber Kathpress.

Mehr Abstand, kein Gemeindegesang

Im kirchlichen Bereich gilt anders als sonst ein erhöhter Mindestabstand. Um den gebotenen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, einzuhalten, "kann die Absperrung jeder zweiten Kirchenbank erforderlich" sein, heißt es in der neuen Rahmenordnung. "Menschenansammlungen vor und nach den Gottesdiensten, vor den Ein- und Ausgängen sind unbedingt zu vermeiden", ein "Willkommensdienst" hat auch darauf zu achten. Darüber hinaus sollen "Gottesdienste in der gebotenen Kürze" gefeiert werden. Wo es möglich ist, soll an Wochentagen der Gottesdienst in der großen Kirche statt in der Wochentagskapelle stattfinden.

"Aufgrund der aktuellen Situation müssen Gemeindegesang und Chorgesang derzeit unterbleiben", heißt es ausdrücklich. Nicht betroffen davon ist der Gesang von bis zu vier Solisten. Diese oder eine Kantorin bzw. ein Kantor sollen wenigstens die unbedingt notwendigen Gesänge übernehmen; an die Stelle der übrigen Gesänge solle Instrumentalmusik (Orgel, bis zu vier Soloinstrumente) treten. "Diese Regelungen gelten auch für Gottesdienste im Freien", wird festgehalten.

Maskenpflicht und allgemeine Regeln

In der Rahmenordnung sind weitere Regeln enthalten, die größtenteils schon bisher galten: So darf der Mindestabstand von 1,5 Metern dann unterschritten werden "wenn dies die Vornahme religiöser Handlungen erfordert", wie etwa bei der Spendung von Sakramenten. In diesem Fall ist immer ein Mund-Nasenschutz zu tragen. Generell gilt die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes während des gesamten öffentlichen Gottesdienstes. Ausgenommen davon sind Kinder unter 6 Jahren und Personen, die aus gesundheitlichen Gründen keinen Mund-Nasenschutz tragen können.

"Soweit für das Wahrnehmen der liturgischen Dienste (Priester, Lektor/Lektorin, Kantor/Kantorin etc.) das Tragen eines Mund-Nasenschutzes während der Feier nicht möglich ist, sind diese für den unbedingt notwendigen Zeitraum davon befreit, müssen aber zur Kompensation größere Sicherheitsabstände bzw. die im Folgenden ausgeführten Konkretisierungen für Handlungen im rituellen Vollzug einhalten", lautet eine weitere Ausnahme. Da ein häufiges An- und Ablegen des Mund-Nasenschutzes problematisch sei, wird jene Person, die den Gottesdienst leitet - also meist der Priester - in der Regel auch keine Maske tragen. Der Dienst von Ministranten und Ministrantinnen ist mit 1,5 Meter Mindestabstand und Maske möglich.

Die Maskenpflicht gilt auch beim Gottesdienst unter freiem Himmel. Im Freien ist ebenfalls der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten und Desinfektionsmittel bereitzustellen.

Lüften, Willkommensdienst, Hygiene

Zu den allgemeinen Regeln gehört, dass in den Kirchen die Weihwasserbecken entleert und gereinigt sind. Beim Kircheneingang sind gut sichtbar Desinfektionsmittelspender bereitzustellen. Flächen oder Gegenstände (z. B. Türgriffe, aber auch Bücher, Bänke, Ambo), die wiederholt berührt werden, müssen häufig gereinigt und desinfiziert werden. Ein Willkommensdienst aus der Pfarrgemeinde soll vor dem Gottesdienst die Ankommenden empfangen und die nötigen Hinweise geben. Die Kirchen müssen "vor und nach den Gottesdiensten bestmöglich durchlüftet" werden.

"Wer krank ist, sich krank fühlt oder bei wem der Verdacht auf eine ansteckende Erkrankung besteht, muss auf die Teilnahme an einer gemeinsamen Gottesdienstfeier verzichten", heißt es ausdrücklich. Solche Personen dürfen daher "zum eigenen Schutz und zum Schutz der anderen keinen liturgischen Dienst ausüben". "Wer aus gesundheitlichen Gründen Bedenken hat oder verunsichert ist, ist eingeladen, daheim als Hauskirche Gottesdienst zu halten und sich im Gebet mit anderen zu verbinden", heißt es dazu weiter unter Verweis auf Gottesdienstübertragungen in den verschiedenen Medien.

Wer einen liturgischen Dienst wahrnimmt, hat vor dem Gottesdienst die Hände gründlich zu waschen oder zu desinfizieren. Sollte es bei der Wahrnehmung eines liturgischen Dienstes, wie beispielsweise der Kommunionspendung, zu einem direkten Handkontakt gekommen sein, "so ist die liturgische Handlung zu unterbrechen. Die Betroffenen waschen bzw. desinfizieren ihre Hände. Dann kann die Feier fortgesetzt werden", wird ausdrücklich festgehalten.

"Die Pfarren halten ihre Kirchen tagsüber offen und laden ein zum persönlichen Gebet", wird erneut festgehalten. Diese Regelung galt bereits in allen Phasen der Corona-Krise.

Messfeier und Kommunion

Nach wie vor darf man sich beim Gottesdienst zum Friedensgruß nicht die Hand reichen. Körbchen für die Kollekte sollen nicht weitergereicht, sondern z. B. am Ein- und Ausgang aufgestellt werden.

Detaillierte Regel gibt es rund um den Kommunionempfang: So müssen die Hostien während der Messe bis zur Kommunionspendung zugedeckt sein. Kurz vor dem Austeilen der Hostien muss der Priester den Mund-Nasenschutz anlegen und bei der Kredenz im Altarraum die Hände gründlich waschen oder desinfizieren. Das gilt auch für die anderen Kommunionspender, "sie empfangen die Kommunion aus hygienischen Gründen erst nach dem Kommuniongang der Gemeinde", wird festgehalten.

Beim Kommuniongang ist von den Gläubigen der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Die Worte "Der Leib Christi - Amen" entfallen unmittelbar beim Empfang der Kommunion durch die Gläubigen. Der Priester kann diese Worte aber nach dem "Seht das Lamm Gottes ... Herr, ich bin nicht würdig" sprechen, worauf alle mit "Amen" antworten. "Handkommunion ist dringend empfohlen", wird betont und weiter heißt es dazu: "Mit der heiligen Kommunion in den Händen treten die Gläubigen wenigstens zwei Meter zur Seite, um in Ruhe und Würde die Kommunion zu empfangen, was mit einem leichten Anheben des MNS möglich ist."

Taufe, Trauung, Erstkommunion, Firmung

Wie schon zuletzt praktiziert, sind Trauungen auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Das gilt ebenso für die gemeinsamen Feiern von Erstkommunion und Firmung.

Auch Taufen mögen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Anders als zuletzt ermöglicht die neue Rahmenordnung aber eine Taufe, wenn eine Verschiebung nicht möglich ist. In diesem Fall darf die Taufe "nur im kleinsten Kreis stattfinden". "Analog zu den staatlichen Bestimmungen können neben dem Taufspender nur Personen aus zwei unterschiedlichen Haushalten anwesend sein", heißt es dazu erläuternd.

Beichte, Krankenkommunion, Begräbnis

Weiterhin kann die "Beichte nur außerhalb des Beichtstuhles stattfinden, bevorzugt in einem ausreichend großen und gut durchlüfteten Raum", in dem der Mindestabstand von zwei Metern gewahrt wird, so die Rahmenordnung. Dabei könne "das Aufstellen einer Plexiglasscheibe auf einem Tisch in der Mitte hilfreich sein".

Bei der Krankenkommunion und beim Viaticum (Wegzehrung) außerhalb von Krankenhäusern und Pflegeheimen muss im Vorfeld der Besuch mit den Angehörigen gut besprochen und vorbereitet werden. Davor und danach hat sich der Priester gründlich die Hände zu waschen oder zu desinfizieren.

"Am Friedhof und in Aufbahrungshallen müssen die staatlichen Vorgaben eingehalten werden; diese sehen eine Höchstzahl von 50 Personen vor", heißt es unter Bezugnahme auf die aktuelle Corona-Verordnung.

Keine öffentlichen Gottesdienste bis 6. Dezember

Bis zum Sonntag, 6. Dezember, finden somit keine öffentlichen Gottesdienste statt, die die Katholische Kirche von sich aus für die Dauer des strengen Lockdowns ausgesetzt hat. Weiterhin möglich bis zum 2. Adventsonntag sind nicht-öffentliche Gottesdienste mit maximal 10 Personen, die im Vorhinein namentlich erfasst sein müssen, damit auf diese Weise stellvertretend für die Gemeinde die heilige Messe gefeiert werden kann. Darüber hinaus sind die Kirchen für das persönliche Gebet geöffnet, wo der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten und ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen ist.

(Rahmenordnung im Volltext abrufbar unter www.bischofskonferenz.at/behelfe/corona-rahmenordnung)

Ab Montag, 7. Dezember, sind öffentliche Gottesdienste unter erhöhten Schutzmaßnahmen wieder möglich. Darauf haben sich die Kirchen und Religionsgesellschaften am Donnerstag in einer neuen Vereinbarung mit dem Kultusministerium geeinigt. Im Wesentlichen gelten damit wieder jene Regeln, die bereits vor dem Lockdown ab 3. November praktiziert wurden. Demnach ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern bei Gottesdiensten einzuhalten, bei dem wie bisher ein Mund-Nasenschutz zu tragen ist.

Am Donnerstagvormittag hatten die katholischen Bischöfe im Rahmen einer Videokonferenz die Eckpunkte der Vereinbarung beraten. Das bestätigte der Generalsekretär der Bischofskonferenz, Peter Schipka, im Interview mit Kathpress. "Auf Grundlage der Vereinbarung erarbeitet die Bischofskonferenz jetzt eine Rahmenordnung, die die Details für die Feier von Gottesdiensten im Bereich der Katholischen Kirche ab 7. Dezember festlegt. Darüber hinaus wird an den Regeln für die Feier von öffentlichen Gottesdiensten zu Weihnachten tagsüber und auch in der Nacht noch gearbeitet", erklärte Schipka.

Kultusministerin Susanne Raab dankte allen Kirchen und Religionsgemeinschaften "für das Durchhalten während des Lockdowns. Es ist sehr wichtig, dass die Religionsausübung nun wieder in Form von öffentlichen Gottesdiensten möglich sein wird, weil sie den Gläubigen in dieser herausfordernden Zeit sehr viel Halt gibt", betonte Raab in einer Aussendung und hielt fest: "Mit dieser Vereinbarung und den strengen Maßnahmen werden die Kirchen und Religionsgemeinschaften weiterhin sicherstellen, dass sich das Coronavirus nicht weiter ausbreitet."

Keine Gemeinde- und Chorgesänge

So wie alle anderen staatlichen Regelungen für die erleichterte Phase des Lockdowns tritt auch die Vereinbarung zu den Gottesdiensten mit 7. Dezember, 0 Uhr, in Kraft. Demnach darf der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen, mit denen man nicht im gemeinsamen Haushalt lebt, unterschritten werden, "wenn dies die Vornahme religiöser Handlungen erfordert - hierbei ist ebenfalls ein Mund-Nasenschutz zu tragen". Die Vereinbarung enthält zwei Schutzmaßnahmen, die auch schon ab 3. November gegolten haben: So werden Gemeinde- und Chorgesänge bis auf Weiteres ausgesetzt. "Aufschiebbare religiöse Feiern werden auch aufgeschoben", heißt es weiter und als Beispiel werden dafür Trauungen genannt. Wie bisher muss bei Gottesdiensten Desinfektionsmittel ausreichend zur Verfügung gestellt werden.

"Darüber hinaus werden die Kirchen und Religionsgesellschaften weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Virus setzen", legt die Vereinbarung fest. Als Beispiele werden der Einsatz von Online-Angeboten, die kürzere Dauer von Gottesdiensten und die Absperrung jeder zweiten Kirchenbank genannt.

Bis zum Sonntag, 6. Dezember, finden somit keine öffentlichen Gottesdienste statt, die die Katholische Kirche von sich aus für die Dauer des strengen Lockdowns ausgesetzt hat. Weiterhin möglich bis zum 2. Adventsonntag sind nicht-öffentliche Gottesdienste mit maximal 10 Personen, die im Vorhinein namentlich erfasst sein müssen, damit auf diese Weise stellvertretend für die Gemeinde die heilige Messe gefeiert werden kann. Darüber hinaus sind die Kirchen für das persönliche Gebet geöffnet, wo der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten und ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen ist.

Zum Widerstand gegen das Ziel von Terroristen, religiösen Fanatikern, Rechtsradikalen u.a., eine Spaltung der Gesellschaft in Gute und Böse, Freunde und Feinde, in Gläubige und Ungläubige herbeizuführen, hat Bischof Werner Freistetter aufgerufen. In seiner Funktion als Vorsitzender der "Kommission Weltreligionen" der Bischofskonferenz betonte der Militärbischof, die Reaktion auf den schrecklichen Terroranschlag in Wien müsse nun sein: Zusammenhalt stärken, Spaltung nicht zulassen, Dialog fördern, Sprache deeskalieren, Wachsamkeit kultivieren. Es gelte dem Terror nachhaltig den Nährboden zu entziehen - auch durch Bildung und eine Marginalisierung vermeidende Sozialpolitik, wie aus einer Erklärung am Samstag hervorgeht.

Die 2017 von der Bischofskonferenz gegründete "Kommission Weltreligionen" und ihre 20 Fachleute für interreligiösen Dialog wollten der "destruktiven Logik" der Spaltung das Prinzip des Dialogs mit allen Menschen guten Willens gegenüberstellen, betonte Freistetter. Wichtig dabei: der Zusammenhalt der Religionen.

"Islam" ist nicht gleich "Islamismus"

Die Kommission warne davor, in die "Falle der Spaltung und pauschalisierenden Feindbilder" zu tappen. Der wertschätzende Dialog zwischen Menschen unterschiedlicher Religionen und Weltanschauungen stärke das Miteinander, das Gemeinwohl und die Solidarität in der Gesellschaft. Insofern sich Religionen für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen, haben sie nach den Worten Freistetters "durchaus eine legitime und sogar wichtige politische Dimension". Somit würden "Schlagworte" wie "Kampf gegen 'den politischen Islam'" missverständlich klingen; warnte der Bischof. Sie liefen Gefahr, die Dimension einer positiven gesellschaftspolitischen Mitgestaltung der Religionen auszublenden und "lassen sich dazu benutzen, Konflikte eher anzuheizen als zu lösen".

Notwendig sei demgegenüber die genauere Differenzierung zwischen berechtigten politischen Anliegen von Religionsgemeinschaften und missbräuchlichen politischen Instrumentalisierungen von Religion, hielt der frühere Leiter des Instituts für Religion und Frieden fest. Freistetter hält die genaue sprachliche Unterscheidung zwischen einerseits "Islam" bzw. "Muslimen" und andererseits "Islamismus" bzw. "Islamisten" für notwendig. Dies sei ein "zentraler Beitrag zur Deeskalation" sowohl innenpolitisch als auch angesichts besorgniserregender internationaler Entwicklungen.

Mehr soziale Kompetenzen lehren

Um terroristischer Gewalt nachhaltig den Nährboden zu entziehen, hält Bischof Freistetter langfristig für vorrangig, für eine die gerechte Verteilung der Lebenschancen und -ressourcen zu sorgen. Dies würde verhindern, dass Menschen "an den Rand gedrängt, zu Bildungsverlierern gemacht werden, die anfällig für Radikalisierung sind". Im österreichischen Bildungssystem müssten dialogische Kompetenzen und Wertorientierung mit dem Ziel des gelungenen Zusammenlebens in pluraler Gesellschaft gegenüber rein funktionellen Fertigkeiten aufgewertet werden. Im Blick auf den Islam riet der Militärbischof, "nicht populistische Schlagzeilen, sondern religionswissenschaftlich fundierte Kenntnisse" das gesellschaftliche Klima wie auch die politischen Entscheidungen prägen zu lassen.

Die Kommission Weltreligionen sprach sich weiters für mehr Unterstützung aller Initiativen aus, die sich für interreligiöses Zusammenleben und Dialog einsetzen. Verdienstvoll seien hier zahlreiche Initiativen an der Basis, in Bildungseinrichtungen, aber auch diplomatische Aktivitäten wie der "Task Force 'Dialog der Kulturen'. Interkultureller und interreligiöser Dialog" im Außenministerium sowie das König-Abdullah-Zentrum (KAICIID) in Wien.

Ausreichend gefördert werden sollten auch zivilgesellschaftlichen Institutionen in den Bereichen Integration, Prävention und Deradikalisierung. Und interreligiöse Bildung sollte stärker an Schulen und in der Lehrerbildung berücksichtigt werden, verwies Freistetter auf den Religionsunterricht, den neuen Ethikunterricht sowie auf Spezialkurse für Schüler mit Migrationshintergrund.

Der Bischof lobte in der Erklärung der Kommission Weltreligionen das Religionsrecht in Österreich, das festhalte: "Religionen stehen nicht über dem säkularen Rechtsstaat, und dieser säkulare Rechtsstaat steht auch nicht über den Religionen." Hierzulande gebe es eine gelungene Kooperation zwischen beiden Seiten. Freilich sei Wachsamkeit gegenüber jeder Form des Missbrauchs von Religion durch Gewalt oder gewaltfördernde Ideologien und Theologien erforderlich, aber auch gegenüber jeder Form der Unmenschlichkeit, Ausgrenzung und Abwertung von Menschen oder Menschengruppen.

„In den Diözesen Wien und St. Pölten ist es ein Hochfest und wir haben eine Reliquie vom Heiligen unter unserem Altar“, erwähnte Militärbischof Werner Freistetter am Beginn des Sonntagsgottesdienstes am 15. November 2020.

In seiner Predigt ging der Bischof auf das Evangelium ein und sprach über unsere Talente, die gar nicht unsere seien, sie gehörten dem Herrn. Als richtenden Blick seien auch die Worte Christi „Nimm teil am Freudenfest deines Herrn!“ Der letzte Diener hatte Angst und vergrub seinen Talent, Angst blockiere unser Handeln, dazu erwähnte Freistetter eine Anekdote aus seinem Schulleben „Ich hatte so eine Angst vor der Mathe-Schularbeit, dass ich eine richtige Blockade erlitt, es hat auch einige Zeit gedauert, bis ich die überwunden hatte!“ Christus sagt uns sowieso „habe keine Angst!“

Traut euch was!

Es gehe also nicht bloß um Geld im Evangelium sondern um das ganze christliche Leben, ohne Angst sollten wir uns etwas trauen, alle guten menschlichen Haltungen werden vermehrt, wenn wir sie ausüben, das, was uns bereichert, ist die Liebe zu verwirklichen.

Leopold III., Markgraf von Österreich, genannt „der Fromme“, „der Milde“, der „Freigebige“, 1075 geboren, wurde von Bischof Altmann von Passau erzogen. 1105 heiratete er Agnes, die Tochter Kaiser Heinrichs IV. Die Bischöfe Otto von Freising und Konrad II. von Salzburg entstammten dieser Ehe. In seiner mehr als vierzigjährigen Regierungszeit hat Leopold, mitten in einer wirren Zeit, die Grundlagen für die künftige Größe Österreichs geschaffen. Er stiftete das Zisterzienserkloster Heiligenkreuz bei Wien, das Chorherrenstift Klosterneuburg und die Benediktinerabtei Klein-Mariazell. Leopold war ein Mann des Glaubens und des Gebets, aber auch ein Herrscher, der zu regieren verstand. Er starb auf der Jagd am 15. November 1136.

Bericht: S. Claus

Der Salzburger Erzbischof Franz Lackner hat erstmals in seinem neuen Amt als Bischofskonferenz-Vorsitzender eine Vollversammlung der österreichischen Bischöfe eröffnet. Anders als ursprünglich geplant, finden die am Montagnachmittag gestarteten viertägigen Beratungen inmitten der Corona-Pandemie nicht als Präsenzsitzung in Salzburg, sondern erstmals in Form einer Videokonferenz statt.

"Aufgrund des Lockdowns haben sich die Bischöfe bewusst dazu entschieden, sich dieses Mal digital zu treffen und auszutauschen", sagte Lackner unmittelbar vor Beginn der Beratungen im Kathpress-Interview. Die gemeinsame Videokonferenz sei "Ausdruck eines verantwortungsvollen Umgangs mit der aktuellen Corona-Lage". Zudem hätten die Bischöfe bereits in den vergangenen Monaten mit dieser Form der Kommunikation bei informellen Videokonferenzen Erfahrungen sammeln können.

Aus aktuellem Anlass werden die Auswirkungen der Corona-Situation auf das kirchliche Leben, die Seelsorge und Hilfsangebote ein Hauptthema der Beratungen des Episkopats sein, führte Lackner aus. Weitere wichtige Punkte werden die gesellschaftliche Situation nach dem Terroranschlag vor einer Woche in Wien sein. Auch die jüngste päpstliche Sozialenzyklika "Fratelli tutti" steht auf der Tagesordnung der Bischofskonferenz.

Die digitalen Beratungen der Bischöfe dauern bis Donnerstagmittag, 12. November. Erzbischof Lackner wird am Freitag, 13. November, um 10 Uhr, in Wien im Rahmen einer Pressekonferenz über die Ergebnisse der Beratungen der Bischöfe informieren.

"Ich weiß, dass mein Erlöser lebt!" Mit diesem hoffnungsvollen Gedanken gestaltete Militärbischof Werner Freistetter die Allerseelenliturgie am 2. November abends in der St. Georgs-Kathedrale.

Nach der Feierlichkeit am Allerheiligentag feiere die Kirche nun eher die stille Hoffnung, den anderen Blick vom Menschen her, der durch das Dunkle gehe, meinte der Bischof. „Die Sicherheit der Erlösung entsteht und diese Hoffnung erstreckt sich auf die Ganze Schöpfung und liefert ein wunderbares Bild der Vollendung, wo wir seine Stimme hören: Er ruft die Toten aus den Gräbern, aus dem Todesschatten“ erklärte der Ordinarius weiter, „All dies ist Wirklichkeit in unserem Leben, wir gedenken unseren Verstorbenen mit Trauer aber auch mit Hoffnung: Wir begegnen den Tod und wir hören die Stimme des Herrn“.

Das Gebet „Barmherziger Gott, erbarme dich unserer Verstorbenen. Du hast sie in der Taufe als deine Kinder angenommen; schenke ihnen in der Freude des Himmels das verheißene Erbe.

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn“ beendete den Gottesdienst.

In der neuen bischöflichen Gruft wurde danach das Gebet und den Segen für alle Verstorbenen gesprochen, als Ersatz für die Gräbersegnung am Akademiefriedhof, die heuer ohne Gläubige stattfinden musste.

Es war auch der letzte Tag, wo die Gemeinde mitgesungen hat, zur Eindämmung der Pandemie wird bis auf Weiteres auf Gemeindegesang verzichtet.

Text: S. Claus

"Die Einsatzkräfte, von Polizei über die Rettungskräfte und Ärzte bis zu den angeforderten Bundesheersoldaten haben seit der vergangenen Abendstunden Großartiges geleistet." Das hat Militärbischof Werner Freistetter Dienstagfrüh in einer ersten Stellungnahme zum Terroranschlag in Wien betont: "Dieser Einsatz ist auch ein Zeichen dafür, dass sich die österreichische Gesellschaft dem Hass und dem Terror nicht beugen wird."

Gelungene Premiere unter Corona-Bedingungen für den "Austria.On.Mission-Award" mit einem hohen Ehrengast aus dem Vatikan: Am Donnerstagabend haben die Päpstlichen Missionswerke (Missio Austria) in Wien erstmals einen Preis für vorbildliche "missionarische Persönlichkeiten" vergeben und das im Beisein von Kurienerzbischof Giampietro Dal Toso. Geehrt für ihr missionarisches Wirken wurden die langjährige Liberia-Missionarin Sr. Johanna Datzreiter, der in Nigeria tätige Vorarlberger Hugo Ölz und die Gründer von "KISI" (God's singing kids), das Ehepaar Birgit und Hannes Minichmayr aus Altmünster am Traunsee. Der "Missions-Oscar" hat die Form eines Esels und soll das oft unbedankte und unbeachtete Wirken der Prämierten für die Kirche und die Ärmsten der Armen zum Ausdruck bringen.

Ein Esel als Award? Für den Präsidenten der Päpstlichen Missionswerke ein durchaus stimmiges Bild. "Der Herr wurde auf einem Esel nach Jerusalem hinein getragen und unsere Missionaren tragen den Herrn in die Welt hinaus", so Erzbischof Dal Toso, der betonte: "Ich bin da, um Anerkennung zu zeigen für Missio Austria und um den Katholiken in Österreich zu danken für das, was sie für die Mission tun."

In das Zentrum seiner Rede stellte Dal Toso die Lebensgeschichte von Pauline Jaricot (1799-1864), die 1822 in Lyon eine missionarische Organisation gründete, die von Papst Pius XI. 1922 schließlich zu den Päpstlichen Missionswerken erhoben wurde. Nachdem Papst Franziskus erst heuer im Mai ein Wunder auf Fürsprache der völlig verarmt Verstorbenen anerkannt hat, steht ihre Seligsprechung unmittelbar bevor.

Vom Leben der lang Zeit vergessenen Jaricot könne man lernen, "was eine Frau in der Kirche als Laienchristin leisten kann", betonte der Kurienerzbischof. "Das Gebet ist der Motor des Lebens der Kirche", das könne man an Jaricot sehen, die auch die Gebetsgemeinschaft "Lebendiger Rosenkranz" initiiert hat. Durch das Gebet werde deutlich, dass Gott selbst in der Mission wirke. "Jeder Christ kann im Alltag an der Mission der Kirche mitwirken", auch das könne man am Lebenszeugnis der Französin ablesen, die selbst nie im Ausland in der Mission war. "Gott sieht, was die Menschen nicht sehen", betonte der Kurienerzbischof im Blick auf das unbedankte Leben der Frau aus Lyon. So gebe es auch heute "enorm viele Missionare, aber sie stehen nicht in der allgemeinen Aufmerksamkeit, sondern wirken im Stillen."

Beeindruckt zeigte sich der Erzbischof davon, dass zwei der drei Awards an die Ehepaare Minichmayr und Ölz und somit an Familien ergangen seien: Das mache deutlich, dass die "Berufung zum Missionar in der Taufe mitgegeben ist". Es gebe weltweit immer mehr Familien, die sich als Missionar begreifen, was ein "Hoffnungszeichen" für die Kirche sei angesichts rückläufiger Priester- und Ordensberufungen in unseren Breiten.

Zuvor hatte Militärbischof Werner Freistetter, er ist in der Bischofskonferenz für den Bereich Mission verantwortlich, die Preisverleihung als "wichtiges Zeichen für den missionarischen Weg und Auftrag der Kirche" gewürdigt. Freistetter dankte Missio Austria für diese Initiative und insbesondere für die medialen Projekte der Missionswerke während des Corona-Lockdowns.

Nigeria, Österreich, Liberia

Die Preisverleihung nahm der Nationaldirektor von Missio Austria, Pater Karl Wallner vor. Bevor die Prämierten den "Missions-Oscar" in die Hand nehmen konnten - eine klassische Überreichung des Awards war coronabedingt nicht möglich - wurden sie in einer kurzen Laudation und mit einem Kurzfilm vorgestellt.

Mit dem "Star On Mission" wurde Hugo Ölz (82) geehrt, der von seiner Frau Marianne begleitet wurde. Ölz stammt aus Vorarlberg und ist Ehrennadelträger der Stadt Hohenems. Der fünffache Vater arbeitete 34 Jahre lang im Schuldienst, zuletzt als Landesschulinspektor für Berufsschulen in Vorarlberg, und engagiert sich seit seinem Ruhestand im Jahr 2000 in der Entwicklungszusammenarbeit: In Enugu, Nigeria, baute er ein nachhaltiges Berufsausbildungszentrum für Schlosser, Elektroinstallateure und Automechaniker auf. Gemeinsam mit den dortigen Schülern hat er rund 25 Projekte umgesetzt - von der Schule im Busch bis hin zum Dach für eine große Kirche. "Ich möchte auch in Zukunft Esel sein für die Jungen in Enugu und für den Herrn", sagte Ölz mit dem Preis in Händen.

Der "Missionary in Austria-Award", die Auszeichnung in der Kategorie "Missionare in Österreich", nahmen Birgit und Hannes Minichmayr für die "KISI" aus Oberösterreich entgegen. Die beiden Pastoralassistenten gründeten 1993 den Kinder-Singkreis der Pfarre Altmünster am Traunsee, der 1998 zum international engagierten Verein "KISI - God's singing kids" (vormals "Kisi-Kids") heranwuchs. Heute gibt es feste KISI-Gruppen in Österreich, Deutschland, den Niederlanden und Uganda, sowie Projekte in Belgien, Südtirol, Ungarn, Kenia und Israel. Insgesamt sind etwa 1.400 Kinder in Europa und 300 Kinder in Afrika regelmäßig in diese missionarische Bewegung eingebunden. Zum "KISI"-Repertoir zählen sechs Musicals aus der Feder von Birgit Minichmayr, das siebente über Pauline Jaricot "ist derzeit in Arbeit", wie Pater Wallner verriet.

Mit dem "Missionary from Austria", dem Award für das Lebenswerk eines missionarischen Menschen, wurde schließlich Sr. Johanna Datzreiter (82), gewürdigt, die wegen Corona nicht persönlich an der Feier teilnehmen konnte. Die niederösterreichische Ordensfrau, die der Kongregation "Franziskanerinnen Missionarinnen Mariens" angehört, hat von 1975 bis 2017 in Liberia als Lehrerin, in der Ausbildung von Katechisten und in der Sorge für Kindersoldaten gewirkt. Sr. Johanna erlebte an der Westküste Afrikas das Chaos und Elend der Bürgerkriege unter dem Warlord Charles Taylor. Viermal musste sie unter Lebensgefahr durch den Dschungel fliehen, einmal sogar bis Ghana. "Nur mit Gottes Hilfe" hat sie, wie sie selbst sagt, überlebt. In dem Buch "Wo der Pfeffer wächst. Missionarin zwischen Bürgerkrieg und Ebola" (Be&Be-Verlag 2019) schildert sie ihre Erlebnisse.

Kunst und Glaube

Gestaltet wurde der Award, der das in der Bibel oft vorkommenden Nutztier zeigt, vom Heiligenkreuzer Zisterzienserpater und Bildhauer Raphael Statt. Der Esel sei aus Rindenstücken eine Platane im Stiftshof herausgearbeitet worden, wobei sich der gesamte Prozess zu einem "kontemplativen Erlebnis" entwickelt habe, so der gebürtige Berliner. Die Skulptur sei das Ergebnis einer Formverwandlung, aus einer alten Schöpfung sei eine neue Schöpfung geworden. "Missionare tragen Christus in die Welt, indem sie sich in ihrem Dienst an die Menschen verschenken", so der Bildhauer.

Kunst und Glaube war auch das Thema am Ende der Feier, bei der ein Porträt von Pauline Jaricot erstmals enthüllt wurde. Es stammt von Clemens Maria Fuchs, dem Enkel des bekannten Künstlers Ernst Fuchs, und zeigt die bald Selige mit dem Rosenkranz in einer Hand und mit der anderen auf die Weltkugel weisend. Man habe ein Foto davon schon nach Rom geschickt und hoffe, dass dieses Porträt auch zum offiziellen Beatifikationsporträt erhoben werde, so Nationaldirektor Wallner.

"Laienmissionarin" aus Lyon

Pauline Marie Jaricot wurde am 22. Juli 1799 in Lyon als Tochter eines reichen Seidenfabrikanten geboren. Nach einem Bekehrungserlebnis als 17-Jährige begann sie, ihr Vermögen an Notleidende und für religiöse Zwecke zu verschenken. Zur Unterstützung der Mission warb sie ab 1819 für einen nationalen Missionsverein, deren Mitglieder sich verpflichteten, täglich ein Gebet zu verrichten und wöchentlich ein Geldstück zu spenden. Am 3. Mai 1822 wurde der rasch angewachsene und in Frankreich als "Lyoner Missionsverein" bekannte Zusammenschluss offiziell als international ausgerichtetes Werk der Glaubensverbreitung errichtet.

Auch eine religiöse Vereinigung der Arbeiterinnen und Dienstmädchen, das "Herz-Jesu-Sühnewerk", geht auf Jaricot zurück, der 1826 gegründete "Lebendige Rosenkranz" sowie ein "Kindheit-Jesu-Verein". Aus Sorge um das schwere Los der Arbeiterschaft kaufte sie 1845 eine Erzhütte bei Apt, die sie selbst nach menschenwürdigen Grundsätzen führen wollte. Die Fabriksverwalter unterschlugen jedoch das Geld, worauf das Unternehmen 1852 zusammenbrach und ihr gesamtes Vermögen verloren ging. Ihre letzten Lebensjahre bis zu ihrem Tod am 9. Jänner 1862 verbrachte sie in absoluter Armut.

1922 wurde Jaricots Missionsverein zum "Päpstlichen Werk der Glaubensverbreitung" mit Sitz in Rom umgewandelt. 1935 wurde sie in der Kirche Saint-Nizier in Lyon bestattet. Johannes XXIII. erklärte sie 1963 zur "Dienerin Gottes", was eine Vorstufe für die Selig- und Heiligsprechung ist. Papst Franziskus hat schließlich heuer im Mai Franziskus ein Wunder auf Fürsprache von Jaricot offiziell anerkannt. Ein Termin für ihre erwartete Seligsprechung steht noch nicht fest

Kreativität, Durchhaltevermögen und Solidarität haben Österreich schon immer ausgezeichnet und werden auch in der kommenden Zeit wieder besonders notwendig sein. Das hat Militärbischof Werner Freistetter in einer Videobotschaft zum Nationalfeiertag betont. Der Nationalfeiertag sei in diesem Jahr ganz anders als sonst. Es gebe keine große Leistungsschau des Bundesheeres auf dem Heldenplatz und auch die feierlichen Angelobung und Kranzniederlegung könne man nur via Livestream folgen. "Das lässt niemanden kalt, auch mich nicht", räumte der Militärbischof ein.

"Der Nationalfeiertag war und ist für mich immer etwas Besonderes", so Freistetter weiter. Er rief dazu auf, diesen so ungewöhnlichen Nationalfeiertag 2020 zum Anlass zu nehmen, "uns an unsere Stärken zu erinnern". Er denke "an die vielen humanitären, sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen, die wir gemeinsam in Österreich in der Zweiten Republik gemeistert haben".

Die aktuelle Corona-Pandemie verlange allen auch deswegen so viel ab, "weil sie uns dort trifft, wo wir als Menschen am empfindlichsten sind. Sie verlangt von uns, dass wir auf Zwischenmenschliches, auf Nähe auf Berührung weitestgehend verzichten - alles Dinge, nach denen wir uns sehnen, die wir zum Überleben brauchen." Das Virus mache vor keinem Lebensbereich halt, sei es am Arbeitsplatz, in der Familie oder bei Treffen mit Freunden. Überall müsse man sich nun schon seit über einem halben Jahr einschränken. "Das alles macht uns müde und zermürbt uns."

Aber auch im Blick auf Allerheiligen und dann Weihnachten und den Jahreswechsel werde es wohl noch die zuvor angeführten Stärken brauchen, stimmt der Bischof die Angehörigen des Militärs bzw. die gesamte österreichische Bevölkerung auf herausfordernde Zeiten ein.

Er wolle an diesem Nationalfeiertag ganz besonders dafür beten, so Freistetter, "dass wir alle gemeinsam diese Krise überwinden werden" und er lade alle ein, "in dieses Gebet miteinzustimmen". Gleichzeitig appelliere er aber auch an alle, "auch weiterhin die Regeln des Abstands und der Kontaktverminderung mitzutragen, auch wenn es zunehmend schwerfällt".

Das Video, das Kathpress vorab vorliegt, ist ab Montag, 26. Oktober, auf der Facebook-Seite der Militärdiözese abrufbar (https://www.facebook.com/Militaerseelsorge).

Empfehlungen

Meilenstein: Verwaltungsstrukturreform d…

Am 11. Dezember 2025 wurde die umfassende Verwaltungsstrukturreform der Katholischen Militärseelsorge Österreich feierlich unterzeichnet. Militärbischof Dr. Werner Freistetter, Militärgeneralvikar Mag. Peter Papst und Militärerzdekan Dr. Harald Tripp bestätigten jene Dekrete... Weiterlesen

Die Heilige Barbara – Eine Märtyrerin mi…

Am 4. Dezember begeht die Kirche den Gedenktag der hl. Barbara. Barbara von Nikomedia gehört bis heute zu den bekanntesten Heiligen der Kirche. Seit dem 7. Jahrhundert wird sie verehrt... Weiterlesen

Ein Heiliger für unsere Zeit, ein Vorbil…

Heute feiert die Kirche den heiligen Martin – einen der bekanntesten und beliebtesten Heiligen. Martin von Tours, einst römischer Soldat, später Bischof, steht für Werte, die auch heute zählen: Nächstenliebe... Weiterlesen

13. Dezember: Einladung zum Kärntner Adv…

Die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten (AKS) lädt herzlich zum traditionellen Kärntner Adventkonzert ein, das am Samstag, 13. Dezember 2025, in der prachtvollen St. Georgs-Kathedrale an der Theresianischen Militärakademie stattfindet.Das Konzert wird... Weiterlesen

66. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

"Wächter des Friedens"... ist das Thema zur heurigen Soldatenwallfahrt. Die schönsten Eindrücke der Internationalen Soldatenwallfahrt Lourdes 2025 zum Nachsehen LOURDES ist nicht nur ein Ort der Begegnung, es ist für viele eine Gelegenheit zum... Weiterlesen

24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenw…

Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines Heiligen erinnert: Johannes den Täufer. Er gilt als der letzte... Weiterlesen

Christi Himmelfahrt: Was feiern wir da e…

Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi... Weiterlesen

Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt…

Jahr für Jahr strömen Millionen Gläubige zur Grotte von Masabielle, wo 1858 der Legende nach die Jungfrau Maria einem jungen Mädchen namens Bernadette erschienen ist. Seit 1958 kommen jährlich auch... Weiterlesen

65. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

Internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes als Mahnung und Hoffnungsträger Ein Ort des Gebets, der Begegnung – und der leisen, aber kraftvollen Botschaft, dass Frieden möglich ist. Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt im südfranzösischen... Weiterlesen

Ein Moment des Innehaltens während der V…

Es ist bereits zur schönen Tradition geworden, dass sich die Pilgerleitung in Lourdes gemeinsam mit dem Aufbautrupp der Melker Pioniere eine Stunde Zeit zur Einkehr nimmt, bevor die Teilnehmer zur... Weiterlesen

Leo XIV.: Wissenswertes rund um die feie…

Am kommenden Sonntag wird es auf dem Petersplatz festlich: Papst Leo XIV. wird in sein Amt eingeführt – zehn Tage nach seiner Wahl zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Was bei... Weiterlesen

Mit Maria durch den Mai – Ein Monat der …

Von alten Riten zur geistlichen Begleiterin im Jetzt Wenn der Mai ins Land zieht, legt sich ein sanfter Schleier aus Blüten über die Landschaft – und über die Herzen vieler Gläubiger... Weiterlesen

"Nein zum Krieg der Worte" – P…

In bewegenden Worten hat sich Papst Leo XIV. an die Medienschaffenden der Welt gewandt. Bei seiner ersten offiziellen Audienz als neues Oberhaupt der katholischen Kirche sprach er nicht nur über... Weiterlesen

HABEMUS PAPAM!

Der Militärbischof für Österreich, Dr. Werner Freistetter, in einer ersten Reaktion zur Papstwahl: „Ich freue mich sehr, dass der neue Papst den Namen Leo gewählt hat. Ich durfte ihn im Februar... Weiterlesen

Weißer Rauch über Rom – Die Welt hat ein…

Ein Augenblick der Geschichte: Punkt 18:08 Uhr durchbrach ein schneeweißer Rauchschleier den römischen Abendhimmel – das uralte Zeichen, das Generationen verbindet, ließ keinen Zweifel: Die katholische Kirche hat einen neuen... Weiterlesen

Johannes Freitag - Ein Bischof offen fü…

Feierliche Weihe im Grazer Dom Am 1. Mai 2025 erlebte der Grazer Dom einen bewegenden Moment kirchlicher Erneuerung: Johannes Freitag, bisher Stadtpfarrer von Trofaiach und Seelsorgeraumleiter „An der Eisenstraße“, wurde zum... Weiterlesen

Johannes Freitag zum Weihbischof geweiht…

Ein besonderes Ereignis für Kirche und Gesellschaft Im vollbesetzten Grazer Dom wurde am Donnerstag, dem 1. Mai 2025, ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der Diözese Graz-Seckau aufgeschlagen: Der bisherige Pfarrer... Weiterlesen

Probe und Einweisung bei der Militärmusi…

Am 29. April 2025 traf sich Militärdekan Oliver Hartl, Delegationsleiter der österreichischen Teilnehmer an der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI), mit der Militärmusik Tirol in Innsbruck zu einer intensiven musikalischen Probe... Weiterlesen

Graz bereitet sich auf Bischofsweihe von…

Am 1. Mai erhält die steirische Landeshauptstadt hohen kirchlichen Besuch – zur Weihe des neuen Weihbischofs der Diözese Graz-Seckau, Johannes Freitag, wird eine Vielzahl an geistlichen Würdenträgern, politischen Repräsentanten und... Weiterlesen

Österreich nimmt Abschied von Papst Fran…

Ein Requiem im Wiener Stephansdom vereinte Kirche, Politik und Gläubige Mit einem feierlichen Requiem im Wiener Stephansdom verabschiedete sich Österreich am Montagabend offiziell von Papst Franziskus. Unter großer Anteilnahme von Kirche... Weiterlesen

Einweisung für das Aufbaukommando PMI Lo…

Am 28. April 2025 fand in der Birago-Kaserne Melk eine Einweisung für das Aufbaukommando der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI) nach Lourdes statt. Das Kommando wird heuer vom Pionierbataillon 3 –... Weiterlesen

Ostern bei AUTCON27/UNIFIL im LIBANON

Derzeit befinden sich 164 Soldatinnen und Soldaten im Einsatzraum. Die Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Kontingents, sind unter anderem für die Logistik sowie die Brandbekämpfung im Camp NAQOURA verantwortlich. Zu den... Weiterlesen

Chrisammesse mit Militärbischof Freistet…

In der Soldatenkirche in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim feierte am Dienstag der Karwoche Militärbischof Dr. Werner Freistetter in Konzelebration mit dem erst kürzlich ernannten Weihbischof für die Diözese Graz-Seckau, Militäroberkurat... Weiterlesen

Schriftenreihe der Militärbischöflichen …

Die Schriftenreihe der Militärbischöflichen Bibliothek behandelt Fragen der Soldatenseelsorge und militärischen Berufsethik, der Rolle von Religion im militärischen Kontext und ihres Beitrags zum Frieden. Sie wird vom evangelischen Militärsuperintendenten und... Weiterlesen

Ein Fels des Gebets: Johannes Paul II. z…

Ein Erbe der Spiritualität und Standhaftigkeit Am 2. April 2005 schloss Papst Johannes Paul II. nach beinahe 27 Jahren im Amt für immer die Augen. Zwanzig Jahre später gedenken Gläubige auf... Weiterlesen

Todestag von Papst Johannes Paul II. jäh…

Am 2. April 2005 nahm die ganze Welt Anteil am Sterben von Johannes Paul II. Das Gedenken an den über 26 Jahre lang regierenden Papst wird auch in Österreich hochgehalten... Weiterlesen

Papst Franziskus: Ein eindringlicher App…

Ein Mahnruf aus dem Vatikan: Der Pontifex fordert in seiner Sonntagsbotschaft verstärkte Friedensbemühungen in Krisengebieten weltweit. Papst Franziskus hat mit Nachdruck an die politischen Führer des Südsudan appelliert, Spannungen abzubauen und... Weiterlesen

Das ewige Ringen um den Ostertermin

Eine historische Chance bleibt ungenutzt In einem seltenen Zufall fallen 2025 die Ostertermine der katholischen, protestantischen und orthodoxen Kirchen auf denselben Tag: den 20. April. Ein willkommener Anlass, um ein seit... Weiterlesen

Fastentücher: Eine alte Tradition in der…

In der Fastenzeit bietet sich in vielen Kirchen ein besonderes Bild: Altar und bildliche Darstellungen Jesu werden hinter kunstvoll gestalteten Tüchern verborgen. Doch was steckt hinter dieser Tradition? Wo liegen... Weiterlesen

25. März: Mariä Verkündigung - Ein …

Am 25. März begeht die katholische Kirche das Hochfest der Verkündigung des Herrn. Der Ursprung dieses besonderen Tages liegt in einer der bewegendsten Szenen des Neuen Testaments: der Begegnung der... Weiterlesen

Papst Franziskus zurück im Vatikan: Ein …

Nach mehr als fünf Wochen in der römischen Gemelli-Klinik ist Papst Franziskus am Sonntag in den Vatikan zurückgekehrt. Sein Genesungsweg bleibt jedoch anspruchsvoll: Eine zweimonatige Rekonvaleszenz unter strenger ärztlicher Aufsicht... Weiterlesen

Aufrüstung allein sichert keinen Frieden…

Friedensappell zum Abschluss der Bischofskonferenz Mit eindringlichen Worten hat Erzbischof Franz Lackner, Vorsitzender der österreichischen Bischofskonferenz, an die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft appelliert. "Waffen alleine werden den Frieden nicht sichern", betonte... Weiterlesen