Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Eine Jugend voller Möglichkeiten

Bernhard von Clairvaux, geboren um 1090 in Fontaine-lès-Dijon, einem Vorort von Dijon in Frankreich, wuchs in einer adligen und tief religiösen Familie auf. Schon in seiner Jugend zeichnete sich ab, dass Bernhards Weg kein gewöhnlicher sein würde. Obwohl er, dank der Fürsorge seiner Eltern, eine klassische Bildung genoss und durchaus eine Karriere als Ritter hätte einschlagen können, zog es ihn in eine ganz andere Richtung. Schon früh verspürte er den tiefen Wunsch, sich ins Kloster zurückzuziehen und sein Leben in stiller Kontemplation und Arbeit zu verbringen.

Der Weg ins Kloster und die Reformbewegung

Der Tod seiner Mutter um 1105 beeinflusste Bernhard stark und brachte ihn dem geistlichen Leben näher. Im Jahr 1113 trat er, zusammen mit 30 weiteren adligen jungen Männern, darunter vier seiner Brüder, in das Reformkloster Cîteaux ein. Das Kloster, das 1098 von Robert von Molesme gegründet worden war, kämpfte zu dieser Zeit um sein Überleben, da die strengen Regeln des neu gegründeten Zisterzienserordens viele Menschen abschreckten. Doch Bernhard brachte mit seiner Gruppe neues Leben in die Gemeinschaft, was zur Gründung weiterer Klöster, wie La Ferté und Pontigny, führte.

Aufstieg zum Abt von Clairvaux

Im Jahr 1115 sandte Abt Stephan Bernhard mit zwölf Mönchen aus, um das Kloster Clairvaux zu gründen. Unter Bernhards Führung entwickelte sich Clairvaux zur bedeutendsten Zisterzienserabtei. Bernhard zog Novizen in solchem Maße an, dass fast jedes Jahr neue Klöster gegründet wurden. Bis zu seinem Tod im Jahr 1153 unterstanden ihm insgesamt 164 Abteien, und es waren bereits 343 neue Gründungen gezählt.

Bernhard als Reformator und Diplomat

Bernhard war nicht nur ein kluger Klostergründer, sondern auch ein Mann von enormem Einfluss. Im Jahr 1118 wurde er zum Leiter des Zisterzienserordens ernannt, wo er die Ordensregeln erneuerte und die Bedeutung der körperlichen Arbeit betonte. Seine Reformen stellten ihn in Gegensatz zu den Benediktinern, die ihre Niederlassungen auf Höhen errichteten, während Bernhard sumpfige Täler bevorzugte.

Doch Bernhards Einfluss reichte weit über die Klostermauern hinaus. Seine Treue zum Papsttum und seine Fähigkeit, scharfe Kritik an den Päpsten zu üben, brachten ihm sowohl Bewunderung als auch Feinde ein. Besonders im Schisma von 1130, als Papst Innozenz II. gegen Gegenpapst Anaklet II. antrat, spielte Bernhard eine entscheidende Rolle. Er reiste durch Europa, um Unterstützung für Innozenz zu organisieren, und trug maßgeblich zu dessen Erfolg bei.

Einfluss auf die Kreuzzüge und die Kirche

Bernhards Einfluss erstreckte sich auch auf die Kreuzzüge. Im Jahr 1146 rief er in Vézelay zum Zweiten Kreuzzug auf. Seine Predigt löste eine Welle der Begeisterung in ganz Frankreich aus, und selbst König Ludwig VII. entschloss sich, sich dem Kreuzzug anzuschließen. Doch der Misserfolg des Kreuzzugs traf Bernhard schwer, und seine erneute Initiative im Jahr 1150 blieb erfolglos.

Trotz seiner vielen Erfolge war Bernhard nicht ohne Widersacher. Er bekämpfte die Katharer und die Reformationsideen von Petrus Waldus ebenso wie die rationalistische Philosophie von Petrus Abaelard, deren Lehrsätze er 1140 durch das Konzil von Sens verurteilen ließ.

Das Erbe des „Doctor mellifluus“

Bernhard von Clairvaux hinterließ ein reiches theologisches und spirituelles Erbe. Seine Schriften, darunter „De gradibus humilitatis et superbiae“ und „De diligendo Deo“, sind bis heute aktuell und zeugen von seiner tiefen Mystik und Spiritualität. Besonders bekannt wurde er als Verfasser von Hymnen, die teilweise noch heute gesungen werden.

Seine lebenslange Marienverehrung spiegelt sich in zahlreichen Legenden und Darstellungen wider, in denen Maria ihm erscheint. Bernhards Hingabe und seine strikte Askese machten ihn zu einer herausragenden Gestalt der Kirche. Bei seinem Tod im Jahr 1153 gehörten 344 Klöster in ganz Europa zum Zisterzienserorden.

Bernhard wurde 1174 heiliggesprochen und 1830 von Papst Pius VIII. zum Kirchenlehrer ernannt. Sein Erbe lebt bis heute in der katholischen Kirche fort, und seine Schriften und Gedanken beeinflussten Generationen von Theologen und Gläubigen.

Das Fest Maria Königin wird jedes Jahr im August begangen. Es ist ein Tag, an dem Maria, die Mutter Gottes, als Königin der Engel und Heiligen geehrt wird. Dieser Gedenktag hat im Christentum eine tiefe Bedeutung und wird weltweit in vielen Gemeinden feierlich begangen.

Datum und Bedeutung: Wann wird Maria Königin gefeiert?

Die Einführung des Festes Maria Königin geht auf Papst Pius XII. zurück, der am 1. November 1954 in der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom die Feierlichkeiten ins Leben rief. Ursprünglich war der Gedenktag auf den 31. Mai festgelegt, den letzten Tag des Marienmonats. Im Zuge einer Kalenderreform durch Papst Paul VI. im Jahr 1969 wurde das Datum jedoch auf den 22. August verschoben. Dieser Tag war zuvor der Gedenktag der Mariä Aufnahme in den Himmel, was die enge Verbindung zwischen Marias Himmelfahrt und ihrer Würde als Königin unterstreicht.

Maria Königin: Die Bedeutung des Gedenktags

Maria wird in der christlichen Tradition unter vielen ehrwürdigen Titeln verehrt: Sie ist die Königin der Engel und Heiligen, die Gottesmutter und Erlösermutter. Als Mutter Jesu spielt Maria eine zentrale Rolle im Sieg über Sünde und Tod. In der Kunstgeschichte finden sich bereits seit dem späten 4. Jahrhundert Darstellungen, die Maria in königlicher Würde zeigen. Besonders im Mittelalter verstärkte sich diese Verehrung, und in zahlreichen Skulpturen und Gemälden wird Maria als Königin dargestellt, oft mit einem prächtigen Heiligenschein oder einer Krone, die ihr von Christus oder Engeln verliehen wird.

Die Verehrung Marias als Königin nahm im zweiten Jahrtausend im Westen weiter zu. In Marienbildern erscheint Maria vorwiegend als Himmelskönigin, was ihre zentrale Stellung in der christlichen Frömmigkeit unterstreicht. Maria ist eine der am häufigsten dargestellten und verehrten Figuren im Christentum, und ihre Bedeutung spiegelt sich in der Vielzahl an Festen und Gebeten wider, die ihr gewidmet sind.

Besonderheiten des Festes Maria Königin

Das Fest Maria Königin ist reich an liturgischen Traditionen. In vielen Gebeten und Liedern wird die himmlische Königin Maria besungen. Das Tagesgebet zu Maria Königin lautet: "Gott, du hast die Mutter deines Sohnes auch uns zur Mutter gegeben. Wir ehren sie als unsere Königin und vertrauen auf ihre Fürsprache. Lass uns im himmlischen Reich an der Herrlichkeit deiner Kinder teilhaben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn."

Das Fest Maria Königin: Ein Tag, an dem die Gläubigen eingeladen sind, Maria als Königin zu ehren und ihre Fürsprache zu erbitten. Diese Feier ist ein wichtiger Bestandteil des kirchlichen Lebens und bietet den Gläubigen eine Gelegenheit, ihre Marienverehrung in einem feierlichen Rahmen zu pflegen und zu bekräftigen.

Am 15. August wird in Österreich und vielen anderen Ländern das Fest Mariä Himmelfahrt gefeiert, ein Hochfest, das tief in der katholischen Tradition verwurzelt ist. Doch was genau wird an diesem Tag zelebriert, und welche Bräuche sind damit verbunden? Ein Überblick.

Was wird zu Mariä Himmelfahrt gefeiert?

Mariä Himmelfahrt, auch bekannt als das Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel, erinnert an die leibliche Aufnahme der Gottesmutter Maria in die himmlische Herrlichkeit. Obwohl die Bibel dieses Ereignis nicht ausdrücklich erwähnt, verkündete Papst Pius XII. im Jahr 1950 diese Lehre als Dogma, das heißt als unfehlbaren Glaubenssatz. Nach katholischem Glauben wurde Maria, die Mutter Jesu, nach ihrem Tod mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen – ein Privileg, das ihre besondere Stellung im Christentum betont.

Ursprung und Entwicklung des Festes

Das Fest Mariä Himmelfahrt hat seinen Ursprung in der Ostkirche und wurde erstmals im Jahr 431 gefeiert. In der westlichen Kirche wurde es ab dem 7. Jahrhundert eingeführt und hat sich seitdem fest im kirchlichen Kalender verankert. Besonders seit dem Konzil von Trient im 16. Jahrhundert wurde die Lehre von der Aufnahme Mariens bewusster gelebt, bis sie schließlich im 20. Jahrhundert zum Dogma erhoben wurde.

Brauchtum und Traditionen

Mariä Himmelfahrt ist nicht nur ein bedeutendes religiöses Fest, sondern auch eng mit regionalen Bräuchen verbunden. Besonders hervorzuheben ist die Tradition der Kräutersegnung. Dabei werden in vielen österreichischen Pfarren Kräuter gesammelt, gesegnet und anschließend im Haus aufgehängt. Diese Kräuter sollen Schutz vor Krankheiten, Unwettern und anderen Gefahren bieten. Die Wurzeln dieses Brauches liegen in einer Legende, nach der die Apostel im Grab Mariens keine sterblichen Überreste, sondern blühende Blumen und Kräuter fanden.

Neben der Kräutersegnung sind auch Schiffsprozessionen ein wichtiger Bestandteil des Festes, vor allem am Wörthersee und Bodensee. Hier versammeln sich Gläubige, um gemeinsam mit der Muttergottes über die Seen zu fahren, begleitet von Gebeten und Gesängen.

Auch in der St. Georgs-Kathedrale wird Mariä Himmelfahrt mit einer Kräutersegnung gefeiert. Die Hl. Messe beginnt am 15. August um 10:00 Uhr und bietet den Gläubigen die Gelegenheit, gesegnete Kräuter mit nach Hause zu nehmen.

Ein Feiertag mit tiefen Wurzeln

In Österreich und Liechtenstein ist der 15. August ein gesetzlicher Feiertag. Auch in Teilen Deutschlands und der Schweiz sowie in vielen anderen katholisch geprägten Ländern weltweit wird dieser Tag arbeitsfrei begangen. In Italien fällt Mariä Himmelfahrt zudem mit dem „Ferragosto“-Feiertag zusammen, einem wichtigen kulturellen Ereignis mit heidnischen Wurzeln, das in Rom fast das gesamte öffentliche Leben zum Stillstand bringt.

Die Bedeutung des Festes in der Ost- und Westkirche

Während in der westlichen Kirche die Aufnahme Mariens in den Himmel betont wird, spricht die Ostkirche von der „Entschlafung“ Mariens. In der orthodoxen Tradition wird Maria als die „Allerheiligste“ verehrt, deren Seele nach ihrem Tod sofort ins Paradies aufgenommen wurde. Die leibliche Aufnahme in den Himmel bleibt in der orthodoxen Theologie jedoch ein weniger zentraler Aspekt.

Maria Himmelfahrt oder Mariä Himmelfahrt?

Obwohl die moderne Bezeichnung „Maria Himmelfahrt“ zunehmend verwendet wird, ist „Mariä Himmelfahrt“ die korrekte Form. Der Umlaut „ä“ leitet sich vom lateinischen Genitiv ab und bedeutet „die Himmelfahrt von Maria“. Diese sprachliche Feinheit unterstreicht die lange Tradition und den tiefen theologischen Hintergrund des Festes.

Fazit

Mariä Himmelfahrt ist mehr als nur ein kirchlicher Feiertag. Es ist ein Fest, das tiefe spirituelle Bedeutung mit reichem Brauchtum verbindet. Die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel symbolisiert ihre besondere Stellung im christlichen Glauben und wird durch Rituale wie die Kräutersegnung und Schiffsprozessionen lebendig gehalten. In vielen Teilen Europas ist dieser Tag nicht nur ein religiöses, sondern auch ein kulturelles Ereignis, das die Gemeinschaft und die Naturverbundenheit der Menschen feiert.

Der Militärseelsorger der Direktion 1 in Graz, Militärdekan Christian Thomas Rachlé, befindet sich seit Juli für vier Wochen im Einsatz bei der UNIFIL-Mission der Vereinten Nationen im Libanon. Im Rahmen dieses „United Nations Interim Forces in Lebanon“-Einsatzes sind rund 11.800 Soldaten und 1.000 UN-Zivilangestellte aus 40 Nationen im Einsatz.

Aus dem Libanon meldete sich der Militärdekan Rachlé mit eindrucksvollen Schilderungen seiner Erlebnisse. „Wir hatten letztens einen Gottesdienst gemeinsam mit den deutschen Soldaten, der gut besucht war. Leider wurde der Gottesdienst von einem Alarm der Stufe 2 unterbrochen. Das bedeutete, dass wir Helme und Splitterschutzwesten holen und im Freien tragen mussten, sobald wir unsere Unterkünfte verließen“, berichtete Rachlé.

Trotz dieser außergewöhnlichen Umstände betont Rachlé die Bedeutung der Kameradschaft. „Durch die gute Kameradschaft ist vieles leichter erträglich - ich selber bin dankbar für diese Erfahrung im Ausnahmezustand. Man rückt wieder näher zusammen,“ so der Seelsorger. Seine Präsenz wird aufgrund der schwierigen Bedingungen vor Ort besonders geschätzt. Diese sind neben den sicherheitstechnischen Herausforderungen auch durch hohe Temperaturen und Luftfeuchtigkeit geprägt.

Der Einsatz der UNIFIL-Mission im Libanon dient der Überwachung des Waffenstillstands zwischen Israel und dem Libanon und trägt zur Stabilität in der Region bei. Der Einsatz von Rachlé und seinen Mitstreitern zeigt die menschliche Seite dieser Friedensmission und die Bedeutung von Zusammenhalt und seelischem Beistand unter extremen Bedingungen.

Am 31. Juli gedenkt die Kirche des Gründers des Jesuitenordens, Ignatius von Loyola. Sein Leben war geprägt von einem dramatischen Wandel, der ihn von einem ritterlichen Lebemann zu einem Pilger, Seelenführer und Priester machte.

Ein zerstörerischer Schlag mit positiver Wirkung

Kanonenkugeln sind normalerweise Werkzeuge der Zerstörung. Doch manchmal können sie auch unerwartet positive Veränderungen bewirken. Dies war der Fall bei dem 30-jährigen Spanier Ignatius von Loyola im Jahr 1521. Während der Verteidigung der nordspanischen Stadt Pamplona gegen die Franzosen wurde der Ritter von einem Geschoss schwer verwundet. Diese Verletzung führte zu einer tiefgreifenden Transformation in seinem Leben.

Eine spirituelle Erweckung in der Einsamkeit

Während seiner Genesung auf dem elterlichen Schloss wandte sich Ignatius aus Langeweile religiösen Schriften zu. Besonders beeindruckt war er von der "Vita Christi" des Kartäusers Ludolf von Sachsen. Nach seiner Genesung zog er sich in das Kloster Montserrat zurück und legte eine dreitägige Lebensbeichte ab. Anschließend begab sich der ehemalige Lebemann als Büßer in die Einsamkeit der Stadt Manresa. Dort lebte er in äußerster Armut, verharrte im ständigen Gebet und übte sich in selbstmörderischer Askese.

Die "Geistlichen Übungen" und der Beginn des Jesuitenordens

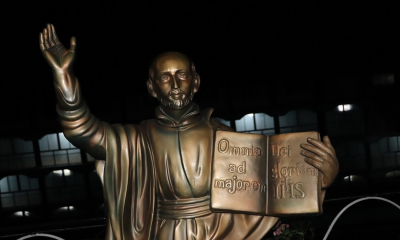

Frucht dieser Zeit der Einkehr und des Gebets waren die "Geistlichen Übungen", ein heute weltbekannter Leitfaden zur Meditation und religiösen Unterweisung. Ignatius' Leitsatz "Omnia ad maiorem Dei gloriam" ("Alles zur größeren Ehre Gottes") prägte sein weiteres Leben und Wirken. Nach einer Pilgerfahrt nach Jerusalem begann er ein Studium der Philosophie und Theologie. Aufgrund von Konflikten mit der Inquisition musste er jedoch zweimal die Hochschule wechseln, bis er schließlich in Paris landete.

In der französischen Hauptstadt legte Ignatius den Grundstein für den Jesuitenorden. Am 15. August 1534 schloss er sich mit sechs Kommilitonen zu einer Gemeinschaft zusammen, die das Gelübde der lebenslangen Armut und Keuschheit ablegte. Dieses Ereignis gilt heute als Gründungsdatum des Ordens.

Radikale Hingabe und schnelle Verbreitung

Am 27. September 1540 bestätigte Papst Paul III. die neue Gemeinschaft, die sich "Societas Jesu" (Gesellschaft Jesu) nannte und sich zu radikalem Gehorsam gegenüber dem Papst verpflichtete. Statt ein zurückgezogenes Leben hinter Klostermauern zu führen, wandten sich die Jesuiten der Welt zu. Ihre Hauptaufgaben wurden Mission, Bildung und apostolischer Dienst. Während der Gegenreformation wurde die Gemeinschaft zu einer der schärfsten Waffen der katholischen Kirche.

Die Kanonisation und Attribute des Ignatius von Loyola

Ignatius wurde am 27. Juli 1609 von Papst Paul V. selig- und am 12. März 1622 zusammen mit Franz Xaver, Philipp Neri, Teresa von Ávila und Isidor von Madrid durch Papst Gregor XV. heiliggesprochen. Zu seinen Attributen zählen das IHS-Zeichen, drei Nägel, ein flammendes Herz, ein Drache und eine Weltkugel.

Der Patron und seine Bauernregel

Ignatius von Loyola ist Patron der Exerzitien und Exerzitienhäuser, der Kinder, Schwangeren und Soldaten, sowie Schutzheiliger gegen Fieber, Zauberei, Gewissensbisse, Skrupel, schwere Geburt, Viehkrankheiten, Pest und Cholera. Er ist auch der Patron des Bistums Bilbao. Eine bekannte Bauernregel lautet: „So wie Ignaz stellt sich ein, / wird der nächste Januar sein.“

Das Erbe des Ignatius von Loyola

Ignatius von Loyola führte den Jesuitenorden bis zu seinem Tod im Jahr 1556. Unter seiner Führung wuchs der Orden schnell und zählte bei seinem Tod bereits mehr als 1.000 Mitglieder. Heute ist der Jesuitenorden mit rund 18.000 Mitgliedern die größte Ordensgemeinschaft in der katholischen Kirche. Sein Grab befindet sich in der Kirche Il Gesù in Rom, einem der bedeutendsten Gotteshäuser der Stadt.

Neues Video von Wiener Militärerzdekan Tripp erzielt Aufrufe in Millionenhöhe via Instagram und TikTok

Ein Video von Militärerzdekan Harald Tripp, in dem er sich quasi in Sekundenbruchteilen von der Uniform ins Messgewand umzieht, erzielt aktuell Aufrufe in Millionenhöhe via Social-Media. Das Video (https://www.instagram.com/p/C9hu8smNIOL/?utm_source=qr) wurde auf Instagram und TikTok mittlerweile 5,5 Mio. Mal angesehen. Auch die Kommentare seien vorwiegend positiv, so Maria Carolina Heidler, Leiterin des Referats Öffentlichkeitsarbeit des Militärordinariats gegenüber Kathpress. Ursprung hat das Video in einem viralen Trend auf Basis der Disney-Serie "Sofia die Erste - Auf einmal Prinzessin". Auf Grundlage des Lieds "I Belong" heißt es in dem Video aber nicht "I've got the shoes, I've got the dress, that makes me a princess I guess", sondern "that makes me 'a priest' I guess".

"Es ist beeindruckend zu sehen, wie viele Menschen auf diesem Weg erreicht werden können", sagte dazu Militärbischof Werner Freistetter. In der heutigen digitalen Welt sei es "wichtiger denn je, unsere Arbeit und Mission auf diesen Plattformen sichtbar zu machen und einem breiteren Publikum vorzustellen".

Durch die Präsenz der Militärdiözese in den Sozialen Medien könne man "nicht nur Informationen und Nachrichten verbreiten, sondern auch einen echten Dialog führen", betonte der Bischof. Konkret zeige sich dies an den Zahlen der neuen Follower und den positiven Rückmeldungen. - Beides nannte Freistetter "ein Zeichen der Wertschätzung und Motivation, diesen Weg fortzusetzen".

Seit mehreren Monaten werden die TikTok-, Instagram- und Facebook-Kanäle der Militärdiözese regelmäßig bespielt. Das Ziel sei die "Steigerung der Bekanntheit der katholischen Militärseelsorge sowie Näherbringen von kirchlichen Inhalten in zielgruppengerechter Sprache für junge Menschen", hieß es. Der Plan gehe auf, da die Zahlen kontinuierlich ansteigen würden. Besonders beliebt seien Videos aus der Truppe mit Soldatinnen und Soldaten sowie mit Seelsorgern; für die Content-Produktion werden vom Militärpfarrer bis Zivilbedienstete und Soldatinnen und Soldaten eingebunden. Die Social-Media-Community sei interessiert, es gebe viele Kommentare und Fragen.

Mittlerweile zählt der Instagram-Kanal mehr als 2.100 Follower, bei denen mehr als die Hälfte unter 34 Jahre und zu 80 Prozent männlich ist. Zudem zähle der Kanal in den vergangenen 30 Tagen knapp 1,1 Mio. erreichte Konten und bis zu 2,4 Millionen Aufrufe auf Einzelvideos, hieß es (Stand 29.07.2024). Der TikTok-Kanal zählt rund 6.000 Follower, die vorwiegend zwischen 18 und 24 Jahre alt sind. In den letzten 28 Tagen zählte die Militärdiözese dort 3,3 Millionen Beitragsaufrufe (Stand 29.07.2024) und bis zu 3,1 Millionen Aufrufe auf Einzelvideos.

Für die Social-Media-Verantwortliche der Militärdiözese, Johanna Pichler, zeigen die Zahlen die "enorm steigende Bekanntheit" der katholischen Militärseelsorge. Dabei wecke speziell das Zusammenspiel des Militärischen und Kirchlichen ein verstärktes Interesse bei der jungen Zielgruppe. "Unsere Social-Media-Plattformen dienen dabei nicht nur als Informationsquelle, sondern auch als Ort des Austauschs und der Gemeinschaft", so Pichler. (Links: https://www.facebook.com/Militaerseelsorge/, https://www.instagram.com/militaerdioezese/ https://www.tiktok.com/@militaerdioezese)

Quelle: kathpress.at

Positive Kraft des Sports betont

Zur Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris hat Papst Franziskus die Bedeutung des Sports für den Frieden hervorgehoben. In einer Nachricht auf dem Kurznachrichtendienst X betonte er die positive Kraft des sportlichen Wettbewerbs. "Der wahre olympische und paralympische Geist ist ein Heilmittel, um nicht der Tragödie des Krieges zu verfallen und um der Gewalt ein Ende zu bereiten", schrieb das Oberhaupt der katholischen Kirche. Er appellierte an die Weltgemeinschaft: "Möge der Sport Brücken bauen, Barrieren niederreißen und friedvolle Beziehungen fördern."

Aufruf zum Olympischen Frieden

Papst Franziskus hat wiederholt auf die Notwendigkeit einer weltweiten Waffenruhe während der Olympischen Spiele hingewiesen. "Während der Frieden in der Welt ernsthaft bedroht ist, wünsche ich von Herzen, dass alle den #OlympischenFrieden respektieren in der Hoffnung, die Konflikte zu lösen und die Eintracht wiederherzustellen", schrieb der 87-Jährige. Bereits in einer Botschaft am vergangenen Freitag und beim Mittagsgebet am Sonntag auf dem Petersplatz hatte der Papst denselben Aufruf betont.

Unterstützung von globalen Persönlichkeiten

Auch andere führende Persönlichkeiten haben sich dem Appell von Papst Franziskus angeschlossen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron setzte auf die Vermittlung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, um Russland zu einer Waffenruhe im Krieg gegen die Ukraine zu bewegen. Trotz einer Resolution der UN-Generalversammlung, die einen Waffenstillstand forderte, lehnte Russland diese Forderung ab und sprach von einer politischen Instrumentalisierung des Sports. Russische Athleten dürfen daher nur unter neutraler Flagge an den Spielen teilnehmen.

Teilnehmerzahlen und Zeitrahmen der Spiele

Die Olympischen Sommerspiele in Paris finden vom 26. Juli bis 11. August 2024 statt und ziehen mehr als 10.500 Athletinnen und Athleten aus 204 Nationen an. Im Anschluss daran werden vom 28. August bis 8. September die Paralympischen Spiele ausgetragen. Die Veranstaltung verspricht nicht nur sportliche Höchstleistungen, sondern auch eine Plattform für den interkulturellen Austausch und die Förderung des Friedens.

Papst Franziskus' Appell und die Reaktionen darauf unterstreichen die Rolle des Sports als mächtiges Werkzeug zur Förderung des globalen Friedens und der Völkerverständigung. Ob der Geist von Olympia tatsächlich dazu beitragen kann, bestehende Konflikte zu entschärfen, bleibt abzuwarten.

Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA

Einzigartige Veranstaltungen während der Olympischen Spiele

Die katholische Kirche in Frankreich hat anlässlich der nun stattfindenden Olympischen Spiele in Paris eine einzigartige Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen. Unter dem Motto "Holy Games" ("Heilige Spiele") finden in den kommenden Wochen zahlreiche Konzerte, Gebete und sportliche Aktivitäten statt, um den Geist der Solidarität zu fördern und die christliche Botschaft zu verkünden. Zielgruppe sind sowohl die rund 10.000 angereisten Athleten als auch die erwarteten 15 bis 20 Millionen Olympia-Besucher.

Seelsorge und Unterstützung in Pariser Pfarren

Rund 40 sportbegeisterte und mehrsprachige Priester wurden speziell für die Seelsorge während der "Holy Games" ausgebildet. Unterstützt werden sie von 2.000 jungen Freiwilligen aus verschiedenen Regionen Frankreichs. In den 70 Pariser Pfarren rund um die Austragungsstätten der Spiele bleiben die Kirchengebäude tagsüber geöffnet und bieten spezielle seelsorgliche Angebote, darunter Gottesdienste in verschiedenen Sprachen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf inklusiven Aktionen für Menschen mit Behinderungen, insbesondere während der Paralympischen Spiele.

Magdalenakirche als zentraler Ort

Die neoklassizistische Magdalenen-Kirche im achten Pariser Gemeindebezirk steht im Mittelpunkt der Feierlichkeiten. Bereits im vergangenen Herbst wurde dort eine Kapelle eingeweiht, die "Unserer Lieben Frau der Athleten" gewidmet ist, und in der Krypta eine Armenausspeisung eröffnet. Am 19. Juli fand hier die Eröffnungsmesse der "Holy Games" statt, an der über hundert diplomatische Delegationen sowie der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, und die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo teilnahmen.

Olympia-Bischof im päpstlichen Auftrag

Die Eröffnungsfeier wurde vom Bischof der Diözese Digne, Emmanuel Gobilliard, geleitet, der vom Papst zu seinem Olympia-Sondergesandten ernannt wurde. Gobilliard hat seinen Sitz für den Sommer ins multireligiöse Zentrum des Olympischen Dorfs verlegt, wo auch andere christliche, jüdische, muslimische und buddhistische Geistliche tätig sind. Der sportbegeisterte Bischof, der in seiner Freizeit Fußball, Tennis und Rugby spielt und auch andere Sportarten wie Skifahren, Judo und Fallschirmspringen liebt, sieht seine Rolle als wichtige Verbindung zwischen Kirche und Sport.

Abschlusszeremonien und interreligiöse Gebete

Zum Ende der Paralympischen Spiele wird eine weitere große Zeremonie in der Basilika von Saint-Denis stattfinden. Am Vorabend der offiziellen Eröffnung der Spiele, dem 25. Juli, gibt es dort einen von Fernsehsendern übertragenen Gebetsabend mit einer Segnung für Athleten und der Überreichung der Gedenkprägung der "Wundertätigen Medaille". Am 4. August wird in der Basilika Notre Dame eine interreligiöse Gebetsfeier abgehalten, bei der Vertreter aller Religionen den gemeinsamen Wunsch nach Frieden zum Ausdruck bringen.

Jahrelange Vorbereitungen

Die Vorbereitungen für die "Holy Games" dauerten mehrere Jahre und umfassten zahlreiche Diözesen Frankreichs. Die olympische Fackel machte auf ihrem Weg durch Frankreich Station an vielen christlichen Stätten, um die christliche Dimension der Spiele hervorzuheben. Bereits im Juni fand das Fußballturnier "Pater Cup" statt, bei dem Teams aus an den "Holy Games" beteiligten Priestern gegeneinander antraten. Ein Laufevent von der Notre Dame zu anderen Pariser Kirchen bildete den Auftakt der Aktivitäten.

Weitere christliche Initiativen

Auch andere christliche Konfessionen sind rund um die Olympischen Spiele aktiv. Die vom christlichen Sportverband "Go+Sport" getragene Plattform "Ensemble 2024" sowie das Kollektiv "Paris Je T'aime" organisieren zeitgleich Musikfestivals, Konzerte und Lobpreis-Events. Missionare auf den Pariser Straßen wollen das Evangelium verkünden, 130.000 Bibeln verteilen und für die Besucher des Sportevents beten.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie auf holygames.fr.

Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA

Advent – Bedeutung und gelebte Tradition…

Der Advent ist eine besondere Zeit im christlichen Kalender und eröffnet zugleich das neue Kirchenjahr. Er verbindet jahrhundertealte Bräuche mit...

WeiterlesenOktober – Der Rosenkranzmonat

Der Oktober gilt traditionell als Rosenkranzmonat. Für viele mag diese Gebetsform heute altmodisch wirken, doch sie birgt eine erstaunliche Aktualität...

Weiterlesen10. September: Welttag der Suizidprävent…

Heute, am 10. September, findet weltweit der Welttag der Suizidprävention statt. Seit 2003 erinnern die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Internationale...

WeiterlesenChristophorus – Schutzpatron der Reisend…

Christophorus – Schutzpatron der Reisenden (Gedenktag: 24. Juli) Der heilige Christophorus zählt zu den bekanntesten und beliebtesten Heiligen – vor allem...

WeiterlesenHeiliger Engelbert Kolland – Patron der Soldatenkirche in der Belgier-Kaserne

Am 10. Juli feiert die katholische Kirche erstmals den offiziellen Gedenktag des heiligen Engelbert Kolland. Der Tiroler Franziskaner wurde 2024 von Papst Franziskus heiliggesprochen – als erster Österreicher seit über…

Informationen aus der Kirche29. Juni: Apostelfürsten im Fokus: Das Hochfest zu Ehren von Petrus und Paulus

Am 29. Juni feiert die katholische Kirche das Hochfest der Apostel Petrus und Paulus – zwei prägende Gestalten des frühen Christentums. Der Gedenktag erinnert nicht an ihre Todestage, sondern an…

Informationen aus der Kirche24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenwende, Feuer und Prophetie

Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines Heiligen erinnert: Johannes den Täufer. Er gilt als der letzte…

Informationen aus der Kirche

Fronleichnam kurz gefasst

Fronleichnam, auch bekannt als »Hochfest des heiligsten Leibes und Blutes Christi« oder international als »Corpus Christi«, ist einer der höchsten Feiertage im katholischen Kirchenjahr. Gefeiert wird er am zweiten Donnerstag…

Informationen aus der KirchePfingsten kurz gefasst – Fragen & Antworten zu diesem Fest

Was feiern Christen zu Pfingsten? Pfingsten gilt als Geburtstag der Kirche. Es erinnert an die Herabkunft des Heiligen Geistes auf die Jünger – ein Ereignis, das infoge die weltweite Verkündigung des…

Informationen aus der KircheChristi Himmelfahrt: Was feiern wir da eigentlich?

Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi…

Informationen aus der Kirche

14. Mai: Hl. Matthias. Der Apostel - bestimmt durch das Los

Zum Gedenktag des Hl. Matthias am 14. Mai Ein Apostel durch göttliche Wahl Der Name Matthias bedeutet „Geschenk Gottes“ – und dieser Name ist Programm: Der Heilige Matthias wurde nicht von Jesus…

Informationen aus der KircheLeo XIV.: Wissenswertes rund um die feierliche Amtseinführung des neuen Papstes

Am kommenden Sonntag wird es auf dem Petersplatz festlich: Papst Leo XIV. wird in sein Amt eingeführt – zehn Tage nach seiner Wahl zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Was bei…

Informationen aus der KircheMit Maria durch den Mai – Ein Monat der Hoffnung und Hingabe

Von alten Riten zur geistlichen Begleiterin im Jetzt Wenn der Mai ins Land zieht, legt sich ein sanfter Schleier aus Blüten über die Landschaft – und über die Herzen vieler Gläubiger…

Informationen aus der Kirche

- 1

- 2

- 3

Empfehlungen

Weihnachtsbotschaft 2025

Wien, im Dezember 2025 Liebe Schwestern und Brüder! In dem 1931 erschienenen Buch „Die Religion im Weltkrieg“ findet sich eine bemerkenswerte Notiz über Probleme religiöser Soldaten mit ihrem persönlichen Gottesglauben im Ersten... Weiterlesen

Die Heilige Barbara – Eine Märtyrerin mi…

Am 4. Dezember begeht die Kirche den Gedenktag der hl. Barbara. Barbara von Nikomedia gehört bis heute zu den bekanntesten Heiligen der Kirche. Seit dem 7. Jahrhundert wird sie verehrt... Weiterlesen

Ein Heiliger für unsere Zeit, ein Vorbil…

Heute feiert die Kirche den heiligen Martin – einen der bekanntesten und beliebtesten Heiligen. Martin von Tours, einst römischer Soldat, später Bischof, steht für Werte, die auch heute zählen: Nächstenliebe... Weiterlesen

13. Dezember: Einladung zum Kärntner Adv…

Die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten (AKS) lädt herzlich zum traditionellen Kärntner Adventkonzert ein, das am Samstag, 13. Dezember 2025, in der prachtvollen St. Georgs-Kathedrale an der Theresianischen Militärakademie stattfindet.Das Konzert wird... Weiterlesen

66. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

"Wächter des Friedens"... ist das Thema zur heurigen Soldatenwallfahrt. Die schönsten Eindrücke der Internationalen Soldatenwallfahrt Lourdes 2025 zum Nachsehen LOURDES ist nicht nur ein Ort der Begegnung, es ist für viele eine Gelegenheit zum... Weiterlesen

24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenw…

Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines Heiligen erinnert: Johannes den Täufer. Er gilt als der letzte... Weiterlesen

Christi Himmelfahrt: Was feiern wir da e…

Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi... Weiterlesen

Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt…

Jahr für Jahr strömen Millionen Gläubige zur Grotte von Masabielle, wo 1858 der Legende nach die Jungfrau Maria einem jungen Mädchen namens Bernadette erschienen ist. Seit 1958 kommen jährlich auch... Weiterlesen

65. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

Internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes als Mahnung und Hoffnungsträger Ein Ort des Gebets, der Begegnung – und der leisen, aber kraftvollen Botschaft, dass Frieden möglich ist. Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt im südfranzösischen... Weiterlesen

Ein Moment des Innehaltens während der V…

Es ist bereits zur schönen Tradition geworden, dass sich die Pilgerleitung in Lourdes gemeinsam mit dem Aufbautrupp der Melker Pioniere eine Stunde Zeit zur Einkehr nimmt, bevor die Teilnehmer zur... Weiterlesen

Leo XIV.: Wissenswertes rund um die feie…

Am kommenden Sonntag wird es auf dem Petersplatz festlich: Papst Leo XIV. wird in sein Amt eingeführt – zehn Tage nach seiner Wahl zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Was bei... Weiterlesen

Mit Maria durch den Mai – Ein Monat der …

Von alten Riten zur geistlichen Begleiterin im Jetzt Wenn der Mai ins Land zieht, legt sich ein sanfter Schleier aus Blüten über die Landschaft – und über die Herzen vieler Gläubiger... Weiterlesen

"Nein zum Krieg der Worte" – P…

In bewegenden Worten hat sich Papst Leo XIV. an die Medienschaffenden der Welt gewandt. Bei seiner ersten offiziellen Audienz als neues Oberhaupt der katholischen Kirche sprach er nicht nur über... Weiterlesen

HABEMUS PAPAM!

Der Militärbischof für Österreich, Dr. Werner Freistetter, in einer ersten Reaktion zur Papstwahl: „Ich freue mich sehr, dass der neue Papst den Namen Leo gewählt hat. Ich durfte ihn im Februar... Weiterlesen

Weißer Rauch über Rom – Die Welt hat ein…

Ein Augenblick der Geschichte: Punkt 18:08 Uhr durchbrach ein schneeweißer Rauchschleier den römischen Abendhimmel – das uralte Zeichen, das Generationen verbindet, ließ keinen Zweifel: Die katholische Kirche hat einen neuen... Weiterlesen

Johannes Freitag - Ein Bischof offen fü…

Feierliche Weihe im Grazer Dom Am 1. Mai 2025 erlebte der Grazer Dom einen bewegenden Moment kirchlicher Erneuerung: Johannes Freitag, bisher Stadtpfarrer von Trofaiach und Seelsorgeraumleiter „An der Eisenstraße“, wurde zum... Weiterlesen

Johannes Freitag zum Weihbischof geweiht…

Ein besonderes Ereignis für Kirche und Gesellschaft Im vollbesetzten Grazer Dom wurde am Donnerstag, dem 1. Mai 2025, ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der Diözese Graz-Seckau aufgeschlagen: Der bisherige Pfarrer... Weiterlesen

Probe und Einweisung bei der Militärmusi…

Am 29. April 2025 traf sich Militärdekan Oliver Hartl, Delegationsleiter der österreichischen Teilnehmer an der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI), mit der Militärmusik Tirol in Innsbruck zu einer intensiven musikalischen Probe... Weiterlesen

Graz bereitet sich auf Bischofsweihe von…

Am 1. Mai erhält die steirische Landeshauptstadt hohen kirchlichen Besuch – zur Weihe des neuen Weihbischofs der Diözese Graz-Seckau, Johannes Freitag, wird eine Vielzahl an geistlichen Würdenträgern, politischen Repräsentanten und... Weiterlesen

Österreich nimmt Abschied von Papst Fran…

Ein Requiem im Wiener Stephansdom vereinte Kirche, Politik und Gläubige Mit einem feierlichen Requiem im Wiener Stephansdom verabschiedete sich Österreich am Montagabend offiziell von Papst Franziskus. Unter großer Anteilnahme von Kirche... Weiterlesen

Einweisung für das Aufbaukommando PMI Lo…

Am 28. April 2025 fand in der Birago-Kaserne Melk eine Einweisung für das Aufbaukommando der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI) nach Lourdes statt. Das Kommando wird heuer vom Pionierbataillon 3 –... Weiterlesen

Ostern bei AUTCON27/UNIFIL im LIBANON

Derzeit befinden sich 164 Soldatinnen und Soldaten im Einsatzraum. Die Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Kontingents, sind unter anderem für die Logistik sowie die Brandbekämpfung im Camp NAQOURA verantwortlich. Zu den... Weiterlesen

Chrisammesse mit Militärbischof Freistet…

In der Soldatenkirche in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim feierte am Dienstag der Karwoche Militärbischof Dr. Werner Freistetter in Konzelebration mit dem erst kürzlich ernannten Weihbischof für die Diözese Graz-Seckau, Militäroberkurat... Weiterlesen

Schriftenreihe der Militärbischöflichen …

Die Schriftenreihe der Militärbischöflichen Bibliothek behandelt Fragen der Soldatenseelsorge und militärischen Berufsethik, der Rolle von Religion im militärischen Kontext und ihres Beitrags zum Frieden. Sie wird vom evangelischen Militärsuperintendenten und... Weiterlesen

Ein Fels des Gebets: Johannes Paul II. z…

Ein Erbe der Spiritualität und Standhaftigkeit Am 2. April 2005 schloss Papst Johannes Paul II. nach beinahe 27 Jahren im Amt für immer die Augen. Zwanzig Jahre später gedenken Gläubige auf... Weiterlesen

Todestag von Papst Johannes Paul II. jäh…

Am 2. April 2005 nahm die ganze Welt Anteil am Sterben von Johannes Paul II. Das Gedenken an den über 26 Jahre lang regierenden Papst wird auch in Österreich hochgehalten... Weiterlesen

Papst Franziskus: Ein eindringlicher App…

Ein Mahnruf aus dem Vatikan: Der Pontifex fordert in seiner Sonntagsbotschaft verstärkte Friedensbemühungen in Krisengebieten weltweit. Papst Franziskus hat mit Nachdruck an die politischen Führer des Südsudan appelliert, Spannungen abzubauen und... Weiterlesen

Das ewige Ringen um den Ostertermin

Eine historische Chance bleibt ungenutzt In einem seltenen Zufall fallen 2025 die Ostertermine der katholischen, protestantischen und orthodoxen Kirchen auf denselben Tag: den 20. April. Ein willkommener Anlass, um ein seit... Weiterlesen

Fastentücher: Eine alte Tradition in der…

In der Fastenzeit bietet sich in vielen Kirchen ein besonderes Bild: Altar und bildliche Darstellungen Jesu werden hinter kunstvoll gestalteten Tüchern verborgen. Doch was steckt hinter dieser Tradition? Wo liegen... Weiterlesen

25. März: Mariä Verkündigung - Ein …

Am 25. März begeht die katholische Kirche das Hochfest der Verkündigung des Herrn. Der Ursprung dieses besonderen Tages liegt in einer der bewegendsten Szenen des Neuen Testaments: der Begegnung der... Weiterlesen

Papst Franziskus zurück im Vatikan: Ein …

Nach mehr als fünf Wochen in der römischen Gemelli-Klinik ist Papst Franziskus am Sonntag in den Vatikan zurückgekehrt. Sein Genesungsweg bleibt jedoch anspruchsvoll: Eine zweimonatige Rekonvaleszenz unter strenger ärztlicher Aufsicht... Weiterlesen

Aufrüstung allein sichert keinen Frieden…

Friedensappell zum Abschluss der Bischofskonferenz Mit eindringlichen Worten hat Erzbischof Franz Lackner, Vorsitzender der österreichischen Bischofskonferenz, an die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft appelliert. "Waffen alleine werden den Frieden nicht sichern", betonte... Weiterlesen