Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Diözese

Aktuelles aus der Diözese

Rom als spirituelles Zentrum im Heiligen Jahr 2025

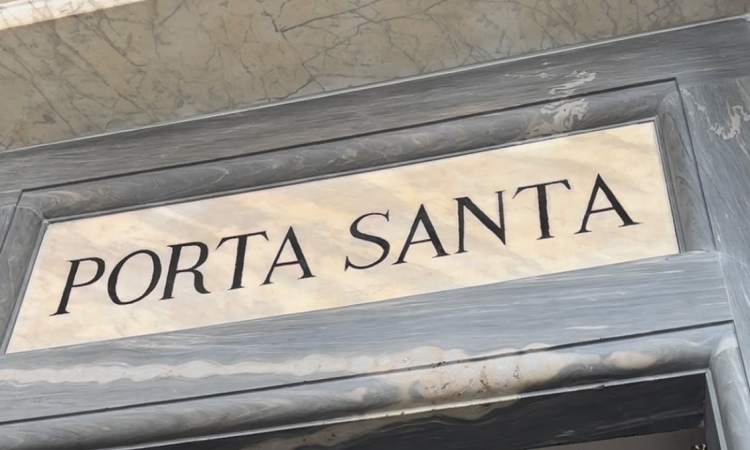

Rom, die Ewige Stadt, steht im Zentrum des Heiligen Jahres 2025. Millionen Gläubige aus aller Welt machen sich auf den Weg, um die Heiligen Pforten der vier großen Papstbasiliken zu durchschreiten. Auch die Bischöfe Österreichs folgen diesem Ruf, um gemeinsam mit ihren Diözesen nach Rom zu pilgern und im Zeichen des Mottos "Pilger der Hoffnung" Glauben und Gemeinschaft zu erleben.

Die ersten Schritte: Linzer Pilgerreise unter Bischof Scheuer

Den Auftakt der bischöflichen Romfahrten machte der Linzer Bischof Manfred Scheuer. Er trat mit einer großen Gruppe von Pilgern aus seiner Diözese die Reise an, organisiert von "Biblische Reisen" als Leserreise der Linzer Kirchenzeitung. Gemeinsam begeben sie sich auf einen intensiven spirituellen Weg durch die Ewige Stadt, der sie bis Samstag zu den bedeutendsten heiligen Stätten führt. Neben den Apostelgräbern stehen insbesondere die Heiligen Pforten der vier Papstbasiliken im Fokus. Der Pilgergruppe schloss sich auch der frühere Regens Michael Münzner an, der nun als Bereichsleiter "Verkündigung und Kommunikation" der Diözese Linz wirkt. Ein begleitender Reiseblog dokumentiert die Erfahrungen und Begegnungen.

Familienfest im Frühling: Bischof Glettlers Impulsreise

Ein besonderer Akzent liegt auf der Frühlingsreise von Bischof Hermann Glettler. Als Referatsbischof für Ehe und Familie der Bischofskonferenz leitet er ab Christi Himmelfahrt eine viertägige Pilgerreise, die sich speziell an engagierte Gläubige in diesem Bereich richtet. Die Reise fügt sich in das "Jubiläum der Familien, Kinder, Großeltern und Älteren" ein, das in Rom gefeiert wird. Neben einer Papstmesse auf dem Petersplatz umfasst das Programm inspirierende Katechesen, Gebetsvigilien und Begegnungen, die Raum für Reflexion und den Austausch mit der Weltkirche bieten.

Jugendjubel im Sommer: Pilgerreise für die junge Generation

Der Sommer gehört den jungen Pilgern: Vom 28. Juli bis 3. August findet in Rom das "Jubiläum der Jugend" statt. Erwartet wird ein gewaltiges Glaubensfest, das an die Weltjugendtage vergangener Jahre erinnert. Ein zentraler Höhepunkt wird die Heiligsprechung von Pier Giorgio Frassati sein. Österreichs Jugendbischof, Weihbischof Stephan Turnovszky, wird die jungen Pilger begleiten, ebenso Bischof Josef Marketz aus Gurk, der mit einer Gruppe der Katholischen Jugend Kärnten anreist.

Im Zeichen des Glaubens: Militärbischof Freistetter und das Jubiläum der Streitkräfte

Besonders eindrucksvoll war die Romreise von Militärbischof Werner Freistetter. Anfang Februar pilgerte er gemeinsam mit Generalstabschef Rudolf Striedinger und einer 40-köpfigen Delegation aus Soldatinnen, Soldaten und Militärseelsorgern nach Rom. Anlass war das "Jubiläum der Streitkräfte, Polizei und Sicherheitskräfte", das tausende Katholiken aus über 100 Nationen vereinte. Papst Franziskus feierte mit ihnen eine bewegende Messe auf dem Petersplatz und hob in seiner Ansprache die Rolle von Soldaten und Sicherheitskräften als Diener des Friedens hervor. Neben feierlichen Gottesdiensten und Begegnungen war auch ein Besuch der österreichischen Botschaft beim Heiligen Stuhl Teil des Programms. "Diese Tage waren eine Zeit des gelebten Glaubens und der Gemeinschaft", resümierte Bischof Freistetter.

Herbstliche Wallfahrten: Auf den Spuren der Heiligen

Im Herbst setzen die Diözesanwallfahrten weitere Akzente. So wird Bischof Wilhelm Krautwaschl aus Graz-Seckau Ende Oktober eine Pilgerfahrt leiten, die sich thematisch mit Querdenkern und Reformatoren der Kirchengeschichte beschäftigt. Bischof Ägidius Zsifkovics aus Eisenstadt plant ebenfalls eine große Pilgerreise, die zur Teilnahme an der Papstaudienz führt. Zum Abschluss des Pilgerjahres reist Erzbischof Franz Lackner im November mit 200 Gläubigen nach Rom, begleitet von Weihbischof Hansjörg Hofer.

Rom als spirituelles Ziel einer weltweiten Bewegung

Das Heilige Jahr 2025 ist für die österreichischen Bischöfe nicht nur ein Anlass zur Pilgerreise, sondern Ausdruck eines tief verwurzelten Glaubens, der die Menschen verbindet. Rom bleibt auch in dieser Zeit der zentrale Ort des Glaubens, der Begegnung und der Hoffnung. Ob in großen Gruppen oder in stiller Einzelpilgerschaft – die Botschaft bleibt dieselbe: Ein Jahr der spirituellen Erneuerung und der Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft im Glauben.

Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA

Ein stiller Marsch, bewegende Worte und ein gemeinsames Zeichen gegen Terror und Spaltung: Politik, Kirche und Gesellschaft vereinen sich in Villach im Gedenken an die Opfer der Gewalttat.

Ein Stadtbild in Trauer und Solidarität

Villach stand am Dienstagabend im Zeichen des Erinnerns. Mit einem stillen Gedenkmarsch und einer ökumenischen Gedenkfeier ehrten Vertreter aus Kirche, Politik und Gesellschaft die Opfer des verheerenden Messerangriffs vom vergangenen Wochenende. Das gemeinsame Signal war deutlich: Angst und Hass dürfen nicht die Antwort auf Gewalt sein.

Diözesanbischof Josef Marketz rief in seiner Predigt dazu auf, der Verzweiflung nicht nachzugeben: „Ohne Hoffnung kann kein Mensch überleben, auch keine Gesellschaft.“ Hoffnung, so Marketz, sei die treibende Kraft, die das Zusammenleben sichere und Gewaltbereitschaft entgegenwirke. Besonders richtete er seine Worte an Jugendliche, deren Offenheit und Neugier ihn immer wieder zuversichtlich stimmten.

Am Beginn des Gottesdienstes verlas Marketz eine Beileidsbotschaft des Apostolischen Nuntius in Österreich, Erzbischof Pedro Lopez Quintana. Er sprach den Angehörigen des verstorbenen 14-jährigen Opfers sein Mitgefühl aus und betete für die Genesung der Verletzten.

Wut darf nicht zum Kompass werden

Auch Bundeskanzler Alexander Schallenberg ergriff das Wort und betonte die Notwendigkeit eines geschlossenen gesellschaftlichen Widerstands gegen extremistische Gewalt: „Der Terrorismus wird es nicht schaffen, unsere Werte, unsere Freiheit und unseren Zusammenhalt zu zerstören.“ Gleichzeitig mahnte er, dass Wut kein Handlungsmotiv werden dürfe. Stattdessen gelte es, mit Entschlossenheit für Demokratie, Pluralismus und Sicherheit einzutreten.

Besonders würdigte Schallenberg den syrischen Passanten, der durch seinen mutigen Einsatz vermutlich weitere Opfer verhinderte.

Villachs Bürgermeister Günther Albel sprach von einem „feigen Angriff auf unsere Stadt, unsere Demokratie und unser Zusammenleben“. Trotz der dunklen Wolke, die das Ereignis über Villach gelegt habe, müsse die Antwort darauf Liebe und Zusammenhalt sein. „Wir stehen zusammen, wir tragen diese Trauer gemeinsam.“

Licht inmitten der Finsternis

Superintendent Manfred Sauer lenkte den Blick auf die Gegensätze, die diese Tat verdeutlicht habe: „Licht und Finsternis, Verblendung und Hellsichtigkeit liegen oft nah beieinander.“ Er erinnerte daran, dass ein junger Syrer sich von Hass und Ideologie blenden ließ, während ein anderer Syrer mit Zivilcourage das Schlimmste verhinderte. Die Botschaft: Menschlichkeit und Mitgefühl müssen stärker sein als Hass und Gewalt.

Ein schlichtes, würdevolles Gedenken

Stadtpfarrer Richard Pirker eröffnete die Feier mit den Worten: „Besonders begrüße ich jene, die durch diese Tragödie verletzt und verwundet wurden.“ Die Atmosphäre des Gottesdienstes blieb bewusst schlicht – musikalisch begleitet lediglich von einem Cello mit Stücken von Johann Sebastian Bach. In einem Gebet bat Pirker darum, dass die Herzen der Trauernden nicht in Schmerz und Verbitterung erstarren mögen.

Auch Vertreter der Islamischen Religionsgemeinschaft Kärnten nahmen an der Gedenkfeier teil, um Solidarität und Mitgefühl zu bekunden. Zum Abschluss wurde das ökumenische Lied „Komm, Herr, segne uns“ angestimmt – ein Symbol für die Verbundenheit über Konfessionen hinweg.

Ein Trauermarsch durch die Stadt

Dem Gottesdienst war ein Gedenkmarsch vorausgegangen, eingeleitet durch das Läuten aller Kirchenglocken in Villach. Der Schweigemarsch führte durch die Innenstadt vorbei an dem Ort des Anschlags, an dem Trauernde Kerzen entzündeten und Blumen niederlegten. Bundeskanzler Schallenberg, Landeshauptmann Peter Kaiser und Bürgermeister Albel ehrten die Opfer mit einer Kranzniederlegung.

Während des Marsches erklang die große Friedensglocke der Stadthauptpfarrkirche St. Jakob – ein Klang, der weit über die Stadt hinaus ein Zeichen setzte.

Tausende Menschen folgten dem Gedenken, das live im Fernsehen übertragen wurde. Wer keinen Platz in der Kirche fand, verfolgte die Zeremonie unter freiem Himmel.

Es war eine Nacht des Schmerzes, aber auch eine Nacht des Zusammenhalts. Villach zeigte: Die Stadt wird nicht vergessen, aber sie wird auch nicht an der Dunkelheit zerbrechen.

Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA

Ein Stadtbild im Zeichen der Trauer

Villach steht still. Nach dem schockierenden Messerangriff in der Innenstadt am vergangenen Samstag, der einem 14-jährigen Jugendlichen das Leben kostete und mehrere Menschen schwer verletzte, vereint sich die Stadt im Zeichen der Trauer und des Gedenkens. Die Kirchen Villachs, getragen von ökumenischer Solidarität, bieten Raum für Gebet, Beistand und Reflexion.

Die Stadt und ihre Kirchengemeinden laden die Bevölkerung dazu ein, ihre Anteilnahme in Kondolenzbüchern auszudrücken, die sowohl im Rathaus als auch in den Pfarren ausliegen. Neben persönlichen Einträgen besteht auch die Möglichkeit, online der Opfer zu gedenken. Die einstige Schule des getöteten Jugendlichen wird zu einem Ort der stillen Andacht, an dem Mitschüler und Lehrer in einem geschützten Rahmen Abschied nehmen können.

Lichterprozession und ökumenischer Gottesdienst

Am Dienstag wird Villach ein eindrucksvolles Zeichen der Verbundenheit setzen. Um 18 Uhr beginnt eine Lichterprozession am Café Bernold in der Nikolaigasse. Die Strecke führt über die für den Verkehr gesperrte Stadtbrücke, vorbei an der Stelle des Anschlags, hin zur Stadthauptpfarrkirche St. Jakob. Dabei erklingen die Glocken aller christlichen Kirchen der Stadt – ein Klang der Hoffnung inmitten des Leids. An der Stadtbrücke wird eine Gedenkstätte errichtet, an der Trauernde Kerzen entzünden und Blumen niederlegen können.

Den Höhepunkt des gemeinsamen Erinnerns bildet der ökumenische Gottesdienst in der Stadthauptpfarrkirche St. Jakob, geleitet von Diözesanbischof Josef Marketz und Superintendent Manfred Sauer. Das feierliche Geläut der großen Friedensglocke begleitet den Schweigemarsch dorthin. Die Zeremonie wird live auf ORF 3 sowie im Radio Kärnten übertragen, um allen, die nicht physisch anwesend sein können, die Teilnahme zu ermöglichen.

Worte des Trostes und der Mahnung

Im Gottesdienst werden Bischof Marketz und Superintendent Sauer mit biblischen Worten Trost spenden und die Bedeutung der christlichen Nächstenliebe in schwierigen Zeiten betonen. Begleitet von Fürbitten und dem gemeinsamen Vaterunser werden Kerzen für die Opfer entzündet. Auch Bürgermeister Günther Albel und Landeshauptmann Peter Kaiser ergreifen das Wort. Erwartet wird zudem Bundeskanzler Alexander Schallenberg, der seine Anteilnahme sowohl beim Gedenkmarsch als auch bei der Messe persönlich bekunden will.

Zum Abschluss erklingt das ökumenische Lied „Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen“ – ein Symbol der Hoffnung und Einheit.

Seelsorge und Unterstützung: Die Kirche als Halt in dunklen Zeiten

Die Kirchen der Stadt haben ihre Türen weit geöffnet. In der Stadtpfarrkirche St. Jakob werden in den täglichen Frühmessen um 9 Uhr Fürbitten für die Opfer gesprochen. Vor dem Volksaltar brennt eine große Kerze, die als Zeichen des ewigen Gedenkens dient.

Schulseelsorger und Stadthauptpfarrer Richard Pirker begleitet die Jugendlichen an der ehemaligen Schule des getöteten Schülers durch diese schwere Zeit. „Wir versammeln uns im Licht, beten gemeinsam und versuchen, das Unfassbare zu begreifen“, erklärt er. Die Erschütterung sei groß, doch ebenso wichtig sei es, dass keine vorschnellen Urteile oder Pauschalisierungen die Gesellschaft weiter spalten.

Rund-um-die-Uhr-Seelsorge der Caritas

Die Caritas Kärnten bietet in diesen Tagen verstärkt seelsorgerische Unterstützung an. Unter der Notrufnummer 142 stehen rund um die Uhr Gesprächspartner bereit, die Ängste und Sorgen ernst nehmen. „Gerade in den Abend- und Nachtstunden kommen Gedanken, die einen nicht schlafen lassen – wir sind da“, betont Barbara Ogris, Leiterin der Telefonseelsorge.

Zusätzlich gibt es eine Chatberatung, die besonders von jüngeren Menschen genutzt wird. Auch das Plaudernetz der Caritas ist eine wertvolle Anlaufstelle für alle, die Trost suchen und unter der Nummer 05 1776 100 zwischen 12 und 20 Uhr erreichbar ist.

Zeichen der Anteilnahme

Seit Sonntag haben Hunderte Menschen am Villacher Hauptplatz Kerzen entzündet und sich in das Trauerbuch der Stadt eingetragen. Am Montagabend findet in Klagenfurt eine große Trauerkundgebung statt. „Wir trauern mit Villach und gedenken der Opfer. Senden wir gemeinsam ein Zeichen der Solidarität“, ruft der Klagenfurter Vizebürgermeister Ronald Rabitsch auf.

Ein Moment der Dunkelheit – Ein Zeichen des Lichts

Die Bluttat hat Villach erschüttert, doch das gemeinsame Gedenken zeigt: Die Stadt hält zusammen. Im Angesicht des Leids erinnert die Kirche an ihre fundamentale Aufgabe – Trost zu spenden, Hoffnung zu bewahren und für den Zusammenhalt der Gesellschaft einzutreten. Die Lichter, die in diesen Tagen entzündet werden, sind mehr als bloße Flammen. Sie sind ein Symbol für den Glauben an das Gute, das selbst in dunklen Zeiten nicht erlischt.

Quelle: Kathpress, redigiert durch ÖA

Ein Meilenstein in der Geschichte des Vatikans

Zum ersten Mal in der Geschichte des Vatikanstaates übernimmt eine Frau die Regierungsgeschäfte: Papst Franziskus hat die 56-jährige Ordensfrau Raffaella Petrini zur neuen Regierungschefin des kleinsten Staates der Welt ernannt. Diese Entscheidung, die am 1. März in Kraft tritt, gab das vatikanische Presseamt offiziell bekannt. Bereits vor einem Monat hatte der Papst die Ernennung in einer italienischen Fernseh-Talkshow angedeutet.

Eine erfahrene Sozialwissenschaftlerin an der SpitzeRaffaella Petrini, eine gebürtige Römerin, ist promovierte Sozialwissenschaftlerin und hat an der University of Hartford im US-Bundesstaat Connecticut studiert. Seit 2021 war sie bereits Generalsekretärin und damit Vize-Regierungschefin des "Governatorats" der Vatikanstadt. Ihr Vorgänger, der spanische Kurienkardinal Fernando Vérgez Alzaga, wird am 1. März 80 Jahre alt und erreicht damit die Altersgrenze für sein Amt.

Welche Rolle übernimmt Petrini?

In ihrer neuen Funktion leitet Petrini die Verwaltung des Vatikanstaates. Dabei ist sie für die organisatorischen und wirtschaftlichen Belange des Staates zuständig. Sie gehört jedoch nicht zur römischen Kurie, die für die weltweite Leitung der katholischen Kirche zuständig ist. Vatikanstaat und Heiliger Stuhl sind völkerrechtlich getrennte Institutionen, auch wenn der Papst an der Spitze beider steht.

Wird sie Teil der Kardinalskommission?

Ihr Vorgänger Vérgez Alzaga war als Regierungschef auch Mitglied der "K9"-Kommission, einer Gruppe von Kardinälen, die Papst Franziskus in Fragen der Kirchenreform berät. Ob Petrini ebenfalls diesem wichtigen Gremium angehören wird, ließ der Vatikan bislang offen. Sollte sie dort mitwirken, wäre sie die erste Frau in diesem exklusiven Beraterkreis.

Papst Franziskus setzt auf Frauen in Führungspositionen

Mit der Ernennung von Raffaella Petrini setzt Papst Franziskus seinen Kurs fort, Frauen verstärkt in leitende Ämter innerhalb der Kirche zu berufen. Bereits 2022 wurde sie Mitglied der Kurienbehörde für Bischöfe, wo sie über weltweite Bischofsernennungen mitentscheidet. Zudem berief der Papst sie im vergangenen Jahr in die Güterverwaltung des Apostolischen Stuhls (Apsa), welche für die Finanz- und Investment-Entscheidungen des Vatikans verantwortlich ist.

Ein Zeichen des Wandels?

Die Berufung einer Frau in eine so zentrale Rolle innerhalb des Vatikanstaates könnte als Signal für einen schrittweisen Wandel in der Kirche gewertet werden. Viele sehen darin eine Ermutigung für Frauen, sich stärker in kirchliche Entscheidungsprozesse einzubringen. Während die katholische Kirche traditionell von Männern dominiert wird, zeigt diese Entscheidung, dass auch Frauen in höchsten Leitungspositionen eine Rolle spielen können.

Mit Raffaella Petrini an der Spitze des Vatikanstaates beginnt eine neue Ära – eine, die vielleicht den Weg für weitere Reformen ebnen könnte.

Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA

Nach dem offenbar islamistisch motivierten tödlichen Messerangriff in Villach hat der Kärntner Bischof Josef Marketz seine Bestürzung über die Gewalttat ausgedrückt. "Dieses schreckliche Verbrechen erschüttert mich zutiefst und macht viele Menschen fassungslos und wütend. Meine Gebete und Gedanken sind bei den Opfern und deren Angehörigen", sagte der Bischof in einer ersten Reaktion am Sonntag. Ausdrücklich rief Marketz auch zu Besonnenheit und Zusammenhalt in der Gesellschaft auf.

"Die Gewalttat fordert unsere Gesellschaft heraus, viele sind besorgt um die Zukunft und die Sicherheit in unserem Land", so Marketz laut Mitteilung der Diözese Gurk. Gleichzeitig warnte der Kärntner Bischof vor "Pauschalbeurteilungen, die niemandem helfen und auch keine Probleme lösen". Es gelte stärker als je zuvor, als Gesellschaft besonnen zu bleiben und den Zusammenhalt zu stärken.

Ihr Entsetzen über die Tat brachten auch die örtlichen Kirchengemeinden in Villach zum Ausdruck. "Die tragischen Ereignisse in unserer Stadt erschüttern uns zutiefst. In allen heutigen Gottesdiensten beten wir besonders für die Opfer, ihre Angehörigen und alle, die davon betroffen sind", hieß es etwa am Sonntag vonseiten der katholischen Pfarrkirche St. Nikolai.

Ein 23-jähriger Mann hatte am Samstagnachmittag in der Villacher Innenstadt auf mehrere Passanten eingestochen und einen von ihnen getötet. Laut Polizeiangaben starb ein 14-jähriger Jugendlicher, fünf Personen wurden verletzt, mehrere von ihnen schwer. Der Täter, ein in Österreich aufenthaltsberechtigter syrischer Staatsbürger, wurde nach kurzer Zeit festgenommen. Ein aus Syrien stammender Essenszusteller soll mit seinem Wagen auf den Angreifer losgefahren sein und dürfte laut Polizei damit wohl noch Schlimmeres verhindert haben.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) erklärte bei einem Pressestatement am Sonntag in Villach, dass es sich um einen "islamistischen Anschlag mit IS-Bezug" gehandelt habe. Der Tatverdächtige habe sich "innerhalb kürzester Zeit über das Internet online radikalisiert". Der Mann habe nach seiner Festnahme bei seiner ersten Einvernahme erklärt, im Namen der radikalislamistischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) gehandelt zu haben, hieß es zudem aus Kreisen des Verfassungsschutzes gegenüber der Austria Presse Agentur (APA).

Superintendent: "Miteinander stärker als jeglicher Hass"

Zum Zusammenhalt rief auch der Kärntner evangelische Superintendent Manfred Sauer in einer Reaktion auf das Messerattentat auf. "Trotz aller Sprachlosigkeit, trotz aller Wut und Ohnmacht" gelte es daran festzuhalten, "dass die Liebe und das Miteinander stärker sind als jeglicher Hass", hielt er laut Evangelischem Pressedienst (epdö) am Sonntag in einem Schreiben an alle evangelischen Pfarrgemeinden in Kärnten fest.

Was in der Villacher Innenstadt geschehen ist, sei "entsetzlich und schwer in Worte zu fassen". Die Gedanken seien bei dem getöteten 14-Jährigen, seinen Eltern, Geschwistern und Freunden, "die nun damit umgehen und fertig werden müssen, die es aushalten und ertragen müssen, dass ihr Kind nicht mehr nach Hause kommt, nicht mehr da ist", so Sauer. Die Gedanken seien auch bei den anderen schwer verletzten Opfern, die für ihr Leben gezeichnet und womöglich traumatisiert seien. "Wir werden heute in unseren Gottesdiensten in Villach und in ganz Kärnten an die Betroffenen denken und für sie beten. Wir werden Gott um Hilfe, Trost und Beistand bitten", kündigte der Superintendent an.

Es sei auch zu befürchten, dass die Tat weiter Emotionen und Aggressionen gegen Ausländer und Migranten anheize und dadurch Hass und Aggression zunehmen, so Sauer weiter. "Trotz aller Wut und Betroffenheit sollten wir mit pauschalen Verurteilungen vorsichtig und zurückhaltend sein, denn wir wissen, dass es auch ein Syrer war, der mit seinem Auto auf den Attentäter losgefahren ist und so Schlimmeres verhindert hat", erklärte der evangelische Kirchenvertreter.

IGGÖ verurteilt "abscheuliche Tat"

Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) verurteilt den Angriff in Villach ebenfalls auf das Schärfste. Die "zutiefst schockierende" und "abscheuliche Tat" sei durch nichts zu rechtfertigen. Terroristen zielten darauf ab, Angst und Chaos in der Gesellschaft zu säen und instrumentalisierten den Islam, um Hass und Gewalt zu verbreiten, erklärte die IGGÖ am Sonntag. Präsident Ümit Vural sprach den Opfern sowie ihren Familien sein Mitgefühl aus.

"Diese Gewalttaten, die unter missbräuchlicher Berufung auf den Islam begangen werden, haben mit den wahren Werten unseres Glaubens nichts gemein", betonte der IGGÖ-Präsident. "Jegliche Form von Gewalt und Terrorismus ist eine Verzerrung dieser Werte und stellt einen Angriff auf die Gesellschaft und die Harmonie der menschlichen Gemeinschaft dar", so Vural. Ideologien, die den Islam für verwerfliche Ziele instrumentalisierten, müssten "mit aller Entschlossenheit bekämpft werden".

Quelle: kathpress

Der Valentinstag – ein Fest der Liebe mit vielen Gesichtern

Jedes Jahr am 14. Februar feiern Menschen auf der ganzen Welt den Valentinstag – den Tag der Verliebten. Doch während in vielen Ländern rote Rosen das Symbol der Liebe sind, gibt es weltweit eine Vielzahl unterschiedlicher Bräuche. Welche Traditionen gibt es rund um den Globus? Eine Reise durch die schönsten Liebesrituale.

Deutschland: Blumen als Zeichen der Zuneigung

Der Valentinstag wurde in Deutschland erst nach dem Zweiten Weltkrieg populär, als US-Soldaten den Brauch mitbrachten. Heute ist es üblich, dem oder der Liebsten Blumen – insbesondere rote Rosen – zu schenken. Zudem erfreuen sich Grußkarten und Süßigkeiten großer Beliebtheit.

Italien: Liebesschlösser als Symbol ewiger Verbundenheit

In Italien treffen sich Paare an Brücken, um sogenannte Liebesschlösser an den Geländern zu befestigen. Die Namen der Verliebten werden in das Schloss eingraviert, bevor der Schlüssel ins Wasser geworfen wird – ein Zeichen für unzertrennliche Liebe.

Wales: Handgefertigte „Love Spoons“

Die Waliser feiern den „walisischen Valentinstag“ bereits am 25. Januar, dem Gedenktag der Heiligen Dwynwen. Eine alte Tradition ist das Verschenken kunstvoll geschnitzter hölzerner Liebeslöffel, sogenannte „Love Spoons“. Sie stehen für Liebe und Zuneigung und haben eine jahrhundertealte Geschichte.

England: Liebesgedichte als romantische Botschaft

In England ist der Valentinstag eng mit der Tradition des Verfassens und Verschenkens von Gedichten verbunden. Bereits im 15. Jahrhundert verlosten junge Menschen am Vorabend des Valentinstags zufällig ihre Partner. Später wurde der Brauch durch das Versenden verzierter Karten mit Liebesversen abgelöst – eine Sitte, die bis heute besteht.

Japan: Schokolade für Männer, Gegengeschenk einen Monat später

In Japan liegt es an den Frauen, am 14. Februar Geschenke zu überreichen – meist dunkle Schokolade. Doch auch Freunde, Kollegen und Chefs werden beschenkt. Einen Monat später, am sogenannten „White Day“, revanchieren sich die Männer mit weißer Schokolade.

Spanien: Bücher und Rosen als Zeichen der Liebe

Anstelle des Valentinstags feiern die Spanier den „Día de Sant Jordi“ am 23. April. Männer beschenken Frauen mit roten Rosen, während Frauen ihren Partnern Bücher überreichen. Eine literarisch-romantische Tradition!

Polen: Chelmno – die Stadt der Verliebten

In der polnischen Stadt Chelmno wird der Valentinstag besonders groß gefeiert. Tausende rote Luftballons steigen in den Himmel, während in der St. Marienkirche eine Reliquie des Heiligen Valentin ausgestellt wird. Konzerte und Feste begleiten diesen besonderen Tag.

Dänemark: Geheimnisvolle Liebesbotschaften

In Dänemark setzen Verliebte auf Anonymität: Kleine Geschenke und liebevolle Botschaften werden ohne Absender verschickt. Anstelle von Rosen verschenkt man dort traditionell Schneeglöckchen.

Schweden: Der „Tag aller Herzen“

In Schweden wird der Valentinstag als „Alla hjärtans dag“ (Tag aller Herzen) gefeiert. Besonders beliebt sind süße Geschenke, insbesondere Weingummi-Herzen. Der Feiertag gewann erst in den 1980er-Jahren an Bedeutung.

USA: Ein Fest der Liebe für alle

In den USA ist der Valentinstag nicht nur Liebenden vorbehalten – auch Freunde, Familie und sogar Haustiere werden beschenkt. Neben den klassischen Geschenken wie Blumen und Pralinen gibt es spezielle Valentinstags-Menüs in Restaurants und sogar thematische Briefmarken mit Herzmotiven.

Fazit: Liebe kennt keine Grenzen

Ob Liebesschlösser in Italien, Gedichte in England oder Schokolade in Japan – der Valentinstag wird weltweit auf vielfältige Weise gefeiert. Jede Tradition spiegelt die kulturellen Besonderheiten des Landes wider, doch eines bleibt überall gleich: die Liebe als universelle Sprache der Menschheit.

Von romantischen Gottesdiensten bis zu Tanzabenden: Österreichs Kirchen setzen auf gelebte Nächstenliebe.

Ein Fest für Paare und Singles

Wenn der 14. Februar naht, sind es nicht nur Blumenhändler und Pralinenhersteller, die sich auf regen Andrang freuen. Auch zahlreiche Kirchen und Pfarrgemeinden öffnen ihre Tore für Liebende und jene, die es noch werden möchten. Rund um den Gedenktag des heiligen Valentin laden kirchliche Einrichtungen in ganz Österreich zu besonderen Feierlichkeiten ein, bei denen die Liebe in all ihren Facetten zelebriert wird.

Segnung und Gemeinschaft im Stephansdom

Ein Fixpunkt im Valentinskalender Wiens ist die traditionelle Segensfeier im Stephansdom. Dompfarrer Toni Faber heißt nicht nur Verliebte und Ehepaare willkommen, sondern auch all jene, die einen geliebten Menschen verloren haben oder noch auf der Suche nach einer Partnerschaft sind. Die Feier, die am 14. Februar um 20 Uhr beginnt, bietet die Möglichkeit zu persönlichem Gebet mit Handauflegung sowie dem Entzünden einer Kerze als Zeichen der Liebe.

Musik und Reflexion

Wer den Valentinstag musikalisch feiern möchte, kann sich in der Pfarrgemeinde St. Florian in Wien fünf mitreißenden Liedern und geselligem Beisammensein hingeben. Das Duo "Liebegut" lädt zum Mitsingen ein, begleitet von Sekt und Snacks. Wer eher zur Kontemplation neigt, findet in der "Gesprächsinsel" im Wiener Schottenstift eine stille Alternative: Spiegel an der Fassade laden Besucher ein, sich selbst und den geliebten Menschen mit neuen Augen zu betrachten.

"Segen to go" in Linz

Nicht immer braucht es eine lange Zeremonie, um sich gesegnet zu fühlen. In der Linzer Einkaufspassage "Linzerie" gibt es am Valentinstag nachmittags einen besonderen Service: "Segen to go". Besucher können sich mit ermutigenden Impulskarten beschenken lassen und vor einem Herz-Dekor Erinnerungsfotos schießen. In Altenberg und Perg werden darüber hinaus Paarsegnungen und festliche Gottesdienste angeboten.

Blinddate mit spiritueller Note

Für Singles zwischen 18 und 30 Jahren bietet Feldkirch eine besondere Möglichkeit zur Begegnung. Ein thematischer Stadtspaziergang mit "warmem Liebestrunk" sorgt für einen ungezwungenen Start, bevor der Abend in einem Lokal bei Snacks und Gesprächen ausklingt. Organisiert von der Jungen Kirche, konnte diese Veranstaltung bereits so manches Paar zusammenführen.

Vielfalt der Liebe in Graz und Salzburg

In Graz rückt die Valentinsfeier unter dem Motto "Liebe hat viele Gesichter" die Vielfalt menschlicher Beziehungen in den Fokus. Ein ökumenischer Gottesdienst in der Pfarrkirche Schutzengel verbindet spirituelle Andacht mit einer Kunstausstellung. Salzburg setzt derweil auf Tanz: Am 16. Februar können Paare in einem prunkvollen Ballsaal bei kostenlosen Tango- und Walzerkursen ihre Zuneigung in Bewegung ausdrücken.

Kärntens Diözesanhaus als "pulsierender Tanzpalast"

Nicht nur in Wien oder Salzburg wird getanzt: In Klagenfurt verwandelt sich das Diözesanhaus am Valentinstag in einen "pulsierenden Tanzpalast". Zu Klängen von Kuschelhits aus den 80ern bis 2000ern können Gäste die Liebe feiernd auf das Parkett bringen. Wer es besinnlicher mag, kann sich im Klagenfurter Dom am 16. Februar bei einer feierlichen Segnung in Kerzenschein und Musik vertiefen.

Ein Heiliger für die Liebe

Der Valentinstag geht auf den heiligen Valentin zurück, einen märtyrerhaften Bischof aus dem 3. Jahrhundert, der heimlich Liebespaare traute. Heute gilt er als Patron der Verliebten, und sein Erbe lebt in den vielfältigen Feierlichkeiten fort. Ob durch einen Segen, Musik, Tanz oder einen liebevollen Brief – an diesem Tag steht die Liebe in all ihren Formen im Mittelpunkt.

Quelle: Kathpress, redigiert durch ÖA

Ein Logo, das Hoffnung stiftet

Mit großer Spannung wurde das offizielle Logo des Heiligen Jahres 2025 präsentiert. Aus fast 300 Vorschlägen, die aus 48 Ländern eingereicht wurden, wählte Papst Franziskus das Werk des jungen apulischen Grafikdesigners Giacomo Trevisani aus. Das Logo ist weit mehr als nur ein visuelles Erkennungszeichen – es ist ein kraftvolles Symbol für Glaube, Hoffnung und Geschwisterlichkeit.

Ein universelles Bild für die Menschheit

Das Logo zeigt vier stilisierte, anmutige Figuren in den Farben Rot, Orange, Grün und Blau. Diese Farben sind sorgfältig gewählt:

Rot steht für die Liebe, das Opfer Christi und das Feuer des Heiligen Geistes.

Orange symbolisiert Freude, Vitalität und das Licht des Glaubens.

Grün gilt als Farbe der Hoffnung, des Wachstums und der Erneuerung.

Blau repräsentiert Frieden, Glauben und Spiritualität.

Die vier Figuren umschlingen sich in einer Geste der Verbundenheit und zeigen so die universelle Brüderlichkeit und Solidaritat, die das Heilige Jahr verkörpert. An ihrer Spitze steht eine kleine rote Figur, die sich an ein Kreuz klammert, das in eine schwarze Linie übergeht und im unteren Bereich in einem Anker endet.

Das Kreuz und der Anker: Symbole des Vertrauens

Das Kreuz im Logo ist nicht starr, sondern geneigt, als wolle es die Menschheit umarmen. Diese Darstellung verdeutlicht die Nähe Christi zu den Menschen, seine Bereitschaft, ihre Lasten mitzutragen. Der Anker, ein uraltes Symbol der Hoffnung, verweist auf Stabilität und Sicherheit in stürmischen Zeiten. Monsignore Rino Fisichella erklärte dazu: „Der Anker der Hoffnung ist das, worauf wir uns in schwierigen Momenten stützen können. Und was könnte ein besserer Anker sein als das Kreuz Christi?“

Unter dem Symbol finden sich kleine Wellen, die für die Herausforderungen des Lebens stehen. Sie verdeutlichen, dass der Glaube gerade in Zeiten der Unsicherheit und des Umbruchs ein sicherer Halt ist.

Das Motto: „Peregrinantes in Spem“ – Pilger in Hoffnung

Das Motto des Heiligen Jahres 2025 lautet „Peregrinantes in Spem“, zu Deutsch: „Pilger in Hoffnung“. Papst Franziskus hebt hervor, dass dieses Jubiläum nicht nur eine spirituelle Reise ist, sondern auch ein Aufruf zu konkretem Handeln. Es fordert die Gläubigen auf, Hoffnung zu verbreiten, Barmherzigkeit zu leben und Brücken der Solidaritat zu bauen.

Das Pilgermotiv betont die gemeinschaftliche Dimension des Glaubens: Niemand ist allein unterwegs. Wir sind alle Teil einer größeren Gemeinschaft, die sich auf den Weg macht, um Gott näherzukommen und eine Welt zu gestalten, die von Frieden und Brüderlichkeit geprägt ist.

Ein Logo, das Herzen verbindet

Giacomo Trevisani beschreibt seine Inspiration so: „Ich stellte mir vor, wie Menschen aller Hautfarben und Herkunft gemeinsam auf ein Kreuz zugehen, das zum Anker der Hoffnung wird.“ Dieses Bild spiegelt den Geist des Heiligen Jahres wider – ein globales Ereignis, das nicht nur die katholische Kirche, sondern die gesamte Menschheit zur Einheit aufruft.

Das Jubiläumslogo 2025 ist somit nicht nur ein künstlerisches Werk, sondern ein lebendiges Zeugnis des Glaubens, das Gläubige weltweit auf ihrer Pilgerreise der Hoffnung begleiten wird.

Nähere Infos zum Heiligen Jahr finden Sie unter https://www.iubilaeum2025.va/de/giubileo-2025/logo.html

Am 11. Februar 2025 begeht die katholische Kirche weltweit den "Welttag der Kranken", einen Gedenktag, der nicht nur den leidenden Menschen gewidmet ist, sondern auch jenen, die tagtäglich mit Mitgefühl und Hingabe für ihre Gesundheit und ihr Wohl sorgen. Inmitten des Heiligen Jahres 2025, das unter dem Motto "Hoffnung" steht, gewinnt dieser Tag eine besondere Bedeutung.

Papst Franziskus hebt in seiner diesjährigen Botschaft, die am 3. Februar veröffentlicht wurde, die unermessliche Bedeutung derjenigen hervor, die sich um Kranke kümmern. „Ärzte, Krankenschwestern und -pfleger sind Engel der Hoffnung“, schreibt der Pontifex. Ihre Tätigkeit gehe über die medizinische Versorgung hinaus – sie schaffen Orte des Teilens und der gegenseitigen Bereicherung. In diesen Momenten des Leids lerne der Mensch nicht nur zu hoffen, sondern auch die tiefere Dimension menschlicher Verbundenheit zu erkennen. Ein freundliches Lächeln, ein tröstendes Wort oder der dankbare Blick eines Patienten sind Zeichen dieser „gnadenhaften Begegnungen“, die im Herzen nachhallen.

In Österreich lenkt die Arbeitsgemeinschaft der Krankenhausseelsorgerinnen und -seelsorger den Blick auf eine oft unsichtbare, jedoch unverzichtbare Gruppe: über 1.000 Seelsorgerinnen und Seelsorger leisten in den Spitälern des Landes jährlich nahezu 450.000 Stunden seelsorglichen Beistand. Sie sind für Kranke und deren Angehörige präsente Anker in Zeiten von Unsicherheit und Schmerz. Ihr Wirken erinnert daran, dass Heilung nicht allein eine medizinische, sondern auch eine spirituelle Dimension besitzt.

Der "Welttag der Kranken" ist mehr als ein bloßer Gedenktag. Er fordert die Gesellschaft auf, den Wert von Empathie, Mitgefühl und zwischenmenschlicher Nähe neu zu reflektieren. Im Kontext des Jubiläumsjahres, das am Heiligen Abend mit der Öffnung der Heiligen Pforte des Petersdoms begann und bis zum 6. Januar 2026 andauert, ist die Botschaft klar: Hoffnung ist nicht nur ein Wort, sondern eine lebendige Kraft, die in den Herzen der Menschen und in den stillen Gesten des Alltags Wurzeln schlägt.

Möge dieser Tag dazu anregen, innezuhalten, Dankbarkeit zu empfinden und die stille, oft unbeachtete Arbeit derer zu würdigen, die im Schatten des Alltags Licht spenden.

Die Botschaft von Papst Franziskus zum Welttag der Kranken finden Sie unter https://www.vatican.va/content/francesco/de/messages/sick/documents/20250114-giornata-malato.html

Quelle: Kathpress, redigiert durch ÖA

In einer Welt, in der Konflikte und Spannungen allgegenwärtig sind, wird der Ruf nach Frieden oft von den Klängen von Waffen und politischen Parolen übertönt. Doch Papst Franziskus setzte bei einer eindrucksvollen Messe auf dem Petersplatz ein kraftvolles Zeichen: Mit klaren Worten erinnerte er rund 30.000 Soldaten, Polizisten und Sicherheitskräfte daran, dass ihre wahre Mission nicht der Kampf, sondern der Schutz des Lebens ist. Ein Appell, der weit über die Mauern des Vatikans hinaus nachhallt.

"Leben fördern, retten, verteidigen"

Bei der Sonntagsmesse, dem Höhepunkt eines Wallfahrtswochenendes im Heiligen Jahr, sprach Papst Franziskus mit eindringlicher Klarheit. "Euer Dienst soll stets das Ziel haben, Leben zu fördern, zu retten und zu verteidigen," betonte das Kirchenoberhaupt. Seine Worte hallten über den Petersplatz, auf dem sich Delegationen aus aller Welt versammelt hatten.

Trotz einer Bronchitis ließ es sich der Papst nicht nehmen, den Beginn der Predigt persönlich zu halten. Den Rest übernahm ein Mitarbeiter, doch die Botschaft blieb unverkennbar: Der Dienst in Uniform ist kein Selbstzweck, sondern ein moralischer Auftrag.

Warnung vor dem "Mythos der Gewalt"

Franziskus warnte eindringlich vor der Verherrlichung von Gewalt und dem "Gift der Hasspropaganda". "Uniform, Disziplin, Mut und der Eid, den ihr geleistet habt, erinnern euch daran, wie wichtig es ist, das Böse nicht nur zu sehen, um es anzuprangern, sondern euch aktiv im Dienst des Guten, der Freiheit und der Gerechtigkeit einzusetzen," mahnte er. Ein Appell, der besonders in Zeiten globaler Krisen von brennender Aktualität ist.

Der Papst machte auch deutlich, welche Rolle Militär- und Polizeiseelsorger spielen sollten: "Sie sind nicht dazu da, abartige Kriegshandlungen abzusegnen, wie es in der Geschichte leider bisweilen geschehen ist. Vielmehr sollen sie moralische und geistliche Unterstützung bieten, damit Sicherheitskräfte ihre Aufgaben im Lichte des Evangeliums erfüllen."

Ein Gebet, das Brücken baut

Zum Abschluss des Gottesdienstes richtete Papst Franziskus einen bewegenden Appell an die anwesenden Politiker und Militärs: "Die kirchliche Friedenslehre ist wie das Völkerrecht eine Richtlinie für eure Arbeit und Entscheidungen." Er rief zu aktivem Einsatz und Gebet für den Frieden in Krisengebieten wie der Ukraine, Palästina, Israel, Myanmar, dem Sudan und der Demokratischen Republik Kongo auf.

Bereits im Vorfeld hatte Erzbischof Rino Fisichella, der Organisator des Heiligen Jahres, betont: "Das wichtigste Anliegen dieser Wallfahrt ist es, den Ruf nach Frieden erklingen zu lassen." Ein Ruf, der in Rom erklang und die Welt daran erinnern soll, dass wahrer Friede mehr ist als die Abwesenheit von Krieg – er ist ein Werk der Gerechtigkeit, gelebter Menschlichkeit und brüderlicher Verbundenheit.

Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA

weitere...

Empfehlungen

8. Dezember: Hochfest der ohne Erbsünde …

Am 8. Dezember begeht die katholische Kirche eines ihrer bedeutendsten Hochfeste: Mariä Empfängnis. Dieses Datum liegt bewusst neun Monate vor dem Fest der Geburt Mariens am 8. September und erinnert... Weiterlesen

Die Heilige Barbara – Eine Märtyrerin mi…

Am 4. Dezember begeht die Kirche den Gedenktag der hl. Barbara. Barbara von Nikomedia gehört bis heute zu den bekanntesten Heiligen der Kirche. Seit dem 7. Jahrhundert wird sie verehrt... Weiterlesen

Ein Heiliger für unsere Zeit, ein Vorbil…

Heute feiert die Kirche den heiligen Martin – einen der bekanntesten und beliebtesten Heiligen. Martin von Tours, einst römischer Soldat, später Bischof, steht für Werte, die auch heute zählen: Nächstenliebe... Weiterlesen

13. Dezember: Einladung zum Kärntner Adv…

Die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten (AKS) lädt herzlich zum traditionellen Kärntner Adventkonzert ein, das am Samstag, 13. Dezember 2025, in der prachtvollen St. Georgs-Kathedrale an der Theresianischen Militärakademie stattfindet.Das Konzert wird... Weiterlesen

24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenw…

Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines Heiligen erinnert: Johannes den Täufer. Er gilt als der letzte... Weiterlesen

Christi Himmelfahrt: Was feiern wir da e…

Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi... Weiterlesen

Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt…

Jahr für Jahr strömen Millionen Gläubige zur Grotte von Masabielle, wo 1858 der Legende nach die Jungfrau Maria einem jungen Mädchen namens Bernadette erschienen ist. Seit 1958 kommen jährlich auch... Weiterlesen

65. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

Internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes als Mahnung und Hoffnungsträger Ein Ort des Gebets, der Begegnung – und der leisen, aber kraftvollen Botschaft, dass Frieden möglich ist. Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt im südfranzösischen... Weiterlesen

Ein Moment des Innehaltens während der V…

Es ist bereits zur schönen Tradition geworden, dass sich die Pilgerleitung in Lourdes gemeinsam mit dem Aufbautrupp der Melker Pioniere eine Stunde Zeit zur Einkehr nimmt, bevor die Teilnehmer zur... Weiterlesen

Leo XIV.: Wissenswertes rund um die feie…

Am kommenden Sonntag wird es auf dem Petersplatz festlich: Papst Leo XIV. wird in sein Amt eingeführt – zehn Tage nach seiner Wahl zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Was bei... Weiterlesen

Mit Maria durch den Mai – Ein Monat der …

Von alten Riten zur geistlichen Begleiterin im Jetzt Wenn der Mai ins Land zieht, legt sich ein sanfter Schleier aus Blüten über die Landschaft – und über die Herzen vieler Gläubiger... Weiterlesen

"Nein zum Krieg der Worte" – P…

In bewegenden Worten hat sich Papst Leo XIV. an die Medienschaffenden der Welt gewandt. Bei seiner ersten offiziellen Audienz als neues Oberhaupt der katholischen Kirche sprach er nicht nur über... Weiterlesen

HABEMUS PAPAM!

Der Militärbischof für Österreich, Dr. Werner Freistetter, in einer ersten Reaktion zur Papstwahl: „Ich freue mich sehr, dass der neue Papst den Namen Leo gewählt hat. Ich durfte ihn im Februar... Weiterlesen

Weißer Rauch über Rom – Die Welt hat ein…

Ein Augenblick der Geschichte: Punkt 18:08 Uhr durchbrach ein schneeweißer Rauchschleier den römischen Abendhimmel – das uralte Zeichen, das Generationen verbindet, ließ keinen Zweifel: Die katholische Kirche hat einen neuen... Weiterlesen

Johannes Freitag - Ein Bischof offen fü…

Feierliche Weihe im Grazer Dom Am 1. Mai 2025 erlebte der Grazer Dom einen bewegenden Moment kirchlicher Erneuerung: Johannes Freitag, bisher Stadtpfarrer von Trofaiach und Seelsorgeraumleiter „An der Eisenstraße“, wurde zum... Weiterlesen

Johannes Freitag zum Weihbischof geweiht…

Ein besonderes Ereignis für Kirche und Gesellschaft Im vollbesetzten Grazer Dom wurde am Donnerstag, dem 1. Mai 2025, ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der Diözese Graz-Seckau aufgeschlagen: Der bisherige Pfarrer... Weiterlesen

Probe und Einweisung bei der Militärmusi…

Am 29. April 2025 traf sich Militärdekan Oliver Hartl, Delegationsleiter der österreichischen Teilnehmer an der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI), mit der Militärmusik Tirol in Innsbruck zu einer intensiven musikalischen Probe... Weiterlesen

Graz bereitet sich auf Bischofsweihe von…

Am 1. Mai erhält die steirische Landeshauptstadt hohen kirchlichen Besuch – zur Weihe des neuen Weihbischofs der Diözese Graz-Seckau, Johannes Freitag, wird eine Vielzahl an geistlichen Würdenträgern, politischen Repräsentanten und... Weiterlesen

Österreich nimmt Abschied von Papst Fran…

Ein Requiem im Wiener Stephansdom vereinte Kirche, Politik und Gläubige Mit einem feierlichen Requiem im Wiener Stephansdom verabschiedete sich Österreich am Montagabend offiziell von Papst Franziskus. Unter großer Anteilnahme von Kirche... Weiterlesen

Einweisung für das Aufbaukommando PMI Lo…

Am 28. April 2025 fand in der Birago-Kaserne Melk eine Einweisung für das Aufbaukommando der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI) nach Lourdes statt. Das Kommando wird heuer vom Pionierbataillon 3 –... Weiterlesen

Ostern bei AUTCON27/UNIFIL im LIBANON

Derzeit befinden sich 164 Soldatinnen und Soldaten im Einsatzraum. Die Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Kontingents, sind unter anderem für die Logistik sowie die Brandbekämpfung im Camp NAQOURA verantwortlich. Zu den... Weiterlesen

Chrisammesse mit Militärbischof Freistet…

In der Soldatenkirche in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim feierte am Dienstag der Karwoche Militärbischof Dr. Werner Freistetter in Konzelebration mit dem erst kürzlich ernannten Weihbischof für die Diözese Graz-Seckau, Militäroberkurat... Weiterlesen

Schriftenreihe der Militärbischöflichen …

Die Schriftenreihe der Militärbischöflichen Bibliothek behandelt Fragen der Soldatenseelsorge und militärischen Berufsethik, der Rolle von Religion im militärischen Kontext und ihres Beitrags zum Frieden. Sie wird vom evangelischen Militärsuperintendenten und... Weiterlesen

Ein Fels des Gebets: Johannes Paul II. z…

Ein Erbe der Spiritualität und Standhaftigkeit Am 2. April 2005 schloss Papst Johannes Paul II. nach beinahe 27 Jahren im Amt für immer die Augen. Zwanzig Jahre später gedenken Gläubige auf... Weiterlesen

Todestag von Papst Johannes Paul II. jäh…

Am 2. April 2005 nahm die ganze Welt Anteil am Sterben von Johannes Paul II. Das Gedenken an den über 26 Jahre lang regierenden Papst wird auch in Österreich hochgehalten... Weiterlesen

Papst Franziskus: Ein eindringlicher App…

Ein Mahnruf aus dem Vatikan: Der Pontifex fordert in seiner Sonntagsbotschaft verstärkte Friedensbemühungen in Krisengebieten weltweit. Papst Franziskus hat mit Nachdruck an die politischen Führer des Südsudan appelliert, Spannungen abzubauen und... Weiterlesen

Das ewige Ringen um den Ostertermin

Eine historische Chance bleibt ungenutzt In einem seltenen Zufall fallen 2025 die Ostertermine der katholischen, protestantischen und orthodoxen Kirchen auf denselben Tag: den 20. April. Ein willkommener Anlass, um ein seit... Weiterlesen

Fastentücher: Eine alte Tradition in der…

In der Fastenzeit bietet sich in vielen Kirchen ein besonderes Bild: Altar und bildliche Darstellungen Jesu werden hinter kunstvoll gestalteten Tüchern verborgen. Doch was steckt hinter dieser Tradition? Wo liegen... Weiterlesen

25. März: Mariä Verkündigung - Ein …

Am 25. März begeht die katholische Kirche das Hochfest der Verkündigung des Herrn. Der Ursprung dieses besonderen Tages liegt in einer der bewegendsten Szenen des Neuen Testaments: der Begegnung der... Weiterlesen

Papst Franziskus zurück im Vatikan: Ein …

Nach mehr als fünf Wochen in der römischen Gemelli-Klinik ist Papst Franziskus am Sonntag in den Vatikan zurückgekehrt. Sein Genesungsweg bleibt jedoch anspruchsvoll: Eine zweimonatige Rekonvaleszenz unter strenger ärztlicher Aufsicht... Weiterlesen

Aufrüstung allein sichert keinen Frieden…

Friedensappell zum Abschluss der Bischofskonferenz Mit eindringlichen Worten hat Erzbischof Franz Lackner, Vorsitzender der österreichischen Bischofskonferenz, an die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft appelliert. "Waffen alleine werden den Frieden nicht sichern", betonte... Weiterlesen

Welt in Unordnung! - Neue Weltordnung? G…

Ein Forum für sicherheitspolitische und friedensethische Debatten Die Gemeinschaft Katholischer Soldaten (GKS) der Deutschen Bundeswehr lud vom 16.18.03.2025 in die renommierte GKS-Akademie Oberst Dr. Helmut Korn ein. Die Veranstaltung, die im... Weiterlesen