Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Christophorus – Schutzpatron der Reisenden (Gedenktag: 24. Juli)

Der heilige Christophorus zählt zu den bekanntesten und beliebtesten Heiligen – vor allem im Straßenverkehr. Als Schutzpatron der Reisenden ziert sein Bild zahlreiche Autos, Schlüsselanhänger und Plaketten. Sein Gedenktag wird im deutschsprachigen Raum am 24. Juli gefeiert.

Die bekannteste Legende erzählt von einem riesenhaften Mann, der Menschen durch einen gefährlichen Fluss trug. Eines Nachts trägt er ein Kind, das immer schwerer wird – bis er erkennt: Es ist Christus selbst, der die Last der Welt mit sich bringt. Daher auch sein Name: Christophorus – der Christusträger.

Historisch greifbar wird seine Verehrung ab dem Jahr 454, durch die Weihe einer Kirche in Chalkedon (heutiges Istanbul). Trotz vieler Legenden und teils kurioser Darstellungen – etwa als Riese mit Hundekopf – bleibt seine Symbolkraft bis heute ungebrochen.

Christophorus ist Patron nicht nur der Reisenden, sondern auch von Pilgern, Soldaten, Schiffern, Bergleuten, Gärtnern und vielen mehr. Er gehört zu den 14 Nothelfern und wird gegen plötzlichen Tod, Krankheiten und Unwetter angerufen.

Sein offizieller Festtag in der Weltkirche ist der 25. Juli, wird jedoch wegen des Festes des Apostels Jakobus inm deutschen Sprachgebiet bereits am 24. Juli liturgisch begangen.

Quellen: https://www.erzbistum-koeln.de/presse_und_medien/magazin/Der-heilige-Christophorus-der-Christustraeger/

https://www.mildioz.at/index.php/aktuelles/item/2313-hl-christophorus-einer-der-wahrhaft-grossen-und-zeitlosen-heiligen-innerhalb-der-kirche

https://www.heiligenlexikon.de/BiographienC/Christophorus.htm

Gedenktag am 24. Juli

Wer öfter auf unseren Straßen unterwegs ist, kennt das Bild: eine kleine Plakette am Armaturenbrett mit einem kräftigen Mann, der ein Kind auf den Schultern über einen Fluss trägt. Kaum ein Heiliger hat es so bildhaft in den Alltag der Menschen geschafft wie der heilige Christophorus – Schutzpatron der Reisenden, einer der 14 Nothelfer und, auch wenn es paradox klingt, ein Heiliger ohne gesicherte Biografie.

Der Mythos vom Riesen, der Christus trug

Die bekannteste Legende stammt aus dem 13. Jahrhundert: Christophorus, ein Riese, will dem mächtigsten Herrn dienen. Erst versucht er es bei Königen, dann beim Teufel, bis er erkennt: Es gibt einen, der über allem steht – Christus. Fortan will er diesem dienen und hilft Menschen, einen gefährlichen Fluss zu überqueren. Eines Nachts trägt er ein Kind hinüber, das mit jedem Schritt schwerer wird. Als er fast unter der Last zusammenbricht, offenbart sich das Kind als Christus selbst: „Du hast mehr als die Welt getragen – den, der sie erschaffen hat.“

Dieses kraftvolle Bild hat sich tief eingebrannt – nicht nur in Kirchenfenstern oder Statuen, sondern auch auf Plaketten, Schlüsselanhängern und Amuletten. Der Name Christophorus bedeutet wörtlich „Christusträger“. Und genau das verkörpert diese Erzählung: Glauben, der getragen und gelebt wird, auch wenn es schwerfällt.

Fakt oder Fiktion? Der historische Christophorus

Dass Christophorus wirklich gelebt hat, bleibt offen. Historisch greifbar wird seine Verehrung erstmals im Jahr 454 – durch die Weihe einer Kirche in Chalkedon, im heutigen Istanbul. Da Kirchen damals ausschließlich Märtyrern geweiht wurden, gilt dies als Hinweis auf seine Existenz. Doch die genaue Gestalt verschwimmt zwischen Mythos, Überlieferung und künstlerischer Fantasie.

Besonders kurios: In der östlichen Ikonographie taucht Christophorus als „Kynokephale“ auf – ein Riese mit Hundekopf. Diese Darstellungen könnten auf kulturelle Missverständnisse oder symbolische Darstellungen zurückgehen, etwa auf seine fremde Herkunft oder tiergleiche Stärke. Im Westen wurde daraus später ein Riese mit menschlichem Antlitz, der mit einem Stab durchs Wasser schreitet.

Schutzpatron mit weitem Aufgabenfeld

Seine Rolle als Schutzpatron ist beeindruckend vielfältig: Christophorus ist Patron der Reisenden, Autofahrer, Pilger, Schiffer, Brückenbauer, Soldaten – kurz: aller, die unterwegs sind. Doch es bleibt nicht bei Verkehr und Reise. Er gilt auch als Helfer gegen plötzlichen Tod, Seuchen, Epilepsie, Hagel, Feuer und diverse körperliche Leiden. Und wer früher täglich sein Bild betrachtete, so glaubte man, würde vor einem unvorbereiteten Tod bewahrt. Das erklärt, warum sein Bild in so vielen Autos hängt – ein moderner Talisman für sicheres Ankommen.

Warum sein Gedenktag am 24. Juli gefeiert wird

Ursprünglich stand Christophorus im weltweiten Heiligenkalender am 25. Juli. Doch da an diesem Tag auch das Hochfest des Apostels Jakobus liegt, wurde Christophorus im Zuge der Liturgiereform 1970 aus dem allgemeinen römischen Kalender entfernt – nicht wegen mangelnder Bedeutung, sondern zur Entzerrung des Festtagskalenders.

Im deutschen Sprachraum aber blieb seine Verehrung so stark, dass er hierzulande einen eigenen Gedenktag erhielt: den 24. Juli. Ein sogenannter „nicht gebotener Gedenktag“, der dennoch vielerorts liturgisch begangen wird – von Pfarrgottesdiensten bis zur Fahrzeugsegnung.

Christophorus heute: ein Heiliger mit bleibender Relevanz

In einer Zeit, in der vieles ins Wanken gerät und Sicherheit selten geworden ist, wirkt Christophorus erstaunlich aktuell. Er steht für Orientierung, Stärke und Verlässlichkeit. Für das Vertrauen, dass jemand mitgeht – selbst durch reißende Ströme.

Quellen: https://www.erzbistum-koeln.de/presse_und_medien/magazin/Der-heilige-Christophorus-der-Christustraeger/

https://www.mildioz.at/index.php/aktuelles/item/2313-hl-christophorus-einer-der-wahrhaft-grossen-und-zeitlosen-heiligen-innerhalb-der-kirche

https://www.heiligenlexikon.de/BiographienC/Christophorus.htm

Am 10. Juli feiert die katholische Kirche erstmals den offiziellen Gedenktag des heiligen Engelbert Kolland. Der Tiroler Franziskaner wurde 2024 von Papst Franziskus heiliggesprochen – als erster Österreicher seit über 100 Jahren.

Geboren 1827 in Ramsau im Zillertal, wuchs Michael Kolland in einer protestantischen Familie auf, die während der Zillertaler Vertreibungen 1837 auswandern musste. Später trat er in Salzburg in den Franziskanerorden ein und wurde unter dem Ordensnamen Engelbert zum Priester geweiht. 1855 wurde er als Missionar ins Heilige Land gesandt. In Damaskus erlitt er 1860 während einer Christenverfolgung den Märtyrertod, nachdem er sich mehrfach weigerte, seinem Glauben an Christus abzuschwören.

Heute ist der heilige Engelbert Kolland auch Patron der Soldatenkirche in der Belgier-Kaserne in Graz. Dieses Gebaude stand bis 2012 im Camp Casablanca im Kosovo und wurde nach dessen Übersiedlung nach Graz dem Märtyrer geweiht.

Quellen: mildioz.at, kathpress

Ein Märtyrer aus dem Herzen Österreichs

Der 4. Mai ist ein fest verankerter Gedenktag in der katholischen Kirche – es ist der Todestag des heiligen Florian, eines Mannes, dessen Name zwar vielen geläufig ist, dessen Leben jedoch oft nur schemenhaft bekannt ist. Und doch ist Florian alles andere als eine bloße Legende. Er ist einer der ältesten und prominentesten Märtyrer der Ostalpenregion – und eine zutiefst österreichische Gestalt.

Geboren vermutlich in Cannabiaca, dem heutigen Zeiselmauer bei Tulln, diente Florian als hoher Beamter in der römischen Provinz Ufer-Noricum. Nach seiner Pensionierung – die wohl mit seinem Bekenntnis zum Christentum zusammenhing – lebte er in Aelium Cetium, dem heutigen St. Pölten. Doch sein Lebensweg endete in Lorch, einem Stadtteil von Enns, wo er 304 n. Chr. den Märtyrertod starb.

Standhaft im Glauben – der Weg zum Märtyrer

Die Christenverfolgungen unter Kaiser Diokletian trafen auch Noricum. Als 40 Christen in Lauriacum gefangen genommen wurden, konnte Florian nicht tatenlos bleiben. Er reiste nach Enns, um seinen Glaubensbrüdern beizustehen – ein gefährlicher Akt der Solidarität. Als er sich weigerte, dem Christentum abzuschwören und den römischen Göttern zu opfern, wurde er grausam gefoltert. Seine Schulterblätter wurden mit Eisen gebrochen, schließlich warf man ihn mit einem Mühlstein um den Hals in die Enns.

Der Mut, mit dem er zu seinem Glauben stand, macht Florian nicht nur zum Märtyrer, sondern auch zum Symbol für Zivilcourage, Treue und Mitmenschlichkeit.

Zwischen Geschichte und Legende

Trotz der wenigen gesicherten historischen Fakten ist die Gestalt des heiligen Florian keine Fiktion. Archäologische Funde in Lorch, etwa in der heutigen Lorcher Basilika, untermauern seine historische Existenz. Die Verehrung seiner Person reicht bis ins frühe Mittelalter zurück und ist über Jahrhunderte hinweg gewachsen.

Zahlreiche Legenden ranken sich um seine letzte Ruhestätte. So soll seine Leiche, von einem Adler bewacht, an das Ufer gespült worden sein, wo ihn die fromme Witwe Valeria bestattete – an der Stelle, wo heute das Augustiner-Chorherrenstift St. Florian bei Linz steht. Aus dem Weg dorthin entstand der bis heute fließende "Floriansbrunnen", dem heilende Kräfte zugeschrieben werden.

Der Schutzpatron

Was Florian zur unverwechselbaren Figur der Volksfrömmigkeit machte, ist sein Schutzcharakter. Der Legende nach soll er in jungen Jahren durch sein Gebet ein brennendes Haus gelöscht haben – ein Bild, das ihn bis heute begleitet. Seine häufigsten Darstellungen zeigen ihn in römischer Uniform mit Wasserkübel oder Lanze, oft mit einem brennenden Haus zu seinen Füßen, das er löscht – ein Sinnbild seines Schutzes vor Feuer.

Nicht zufällig ist er Schutzpatron der Feuerwehr – der sogenannten "Floriansjünger". Doch auch andere Berufsgruppen wie Töpfer, Hafner, Schmiede oder Bierbrauer verehren ihn als Patron. Zudem wird er in Gebeten angerufen bei Brandwunden, Wassergefahr, Sturm und Dürre.

Österreichs Heiliger

Florian ist der erste namentlich bekannte Heilige Österreichs – sein Leben und Sterben tief verwurzelt in der heimischen Geschichte. Kein anderer Märtyrer hat in Österreich so viele Spuren hinterlassen: Das Stift St. Florian, zahlreiche Kirchen, Kapellen und Statuen tragen seinen Namen. Die Verehrung ist nicht auf Österreich beschränkt – sie reicht über Bayern, Südtirol und Böhmen bis nach Polen, wo Florian als Nationalheiliger gilt.

Seit 1971 ist er Patron der Diözese Linz, seit 2004 gemeinsam mit dem heiligen Leopold Landespatron von Oberösterreich. Die Basilika von Lorch, die über seinem mutmaßlichen Grab errichtet wurde, ist heute nicht nur ein bedeutender Ort der Erinnerung, sondern auch spiritueller Mittelpunkt der Florian-Verehrung.

Mehr als nur ein Heiliger

Der heilige Florian ist ein Mensch mit Haltung, ein Vorbild an Mut und Treue – und ein lebendiges Stück österreichischer Geschichte. Seine Figur ist Sinnbild für das Gute, das sich gegen Unterdrückung und Gewalt stellt. In Zeiten, in denen Solidarität und Zivilcourage wieder mehr denn je gefragt sind, ist der heilige Florian alles andere als ein ferner Heiliger.

Er ist ein stiller Held, der auch heute noch zu uns spricht – durch Feuer und Wasser hindurch.

Verwendete Quellen:

https://www.dioezese-linz.at/portal/glaubenfeiern/heiligezeiten/seligeheilige/florian/article/24058.html

https://www.heiligenlexikon.de/BiographienF/Florian.html

Ein Heiliger zwischen Legende und Geschichte

Der Name Fridolin bedeutet "der Friedensreiche" und spiegelt das Wirken dieses bemerkenswerten Mannes wider, der als Missionar, Abt und Wundertäter am Oberrhein bekannt wurde. Sein Leben ist eine Mischung aus historischen Begebenheiten und wundersamen Legenden, die ihn bis heute als wichtigen Heiligen in verschiedenen Regionen Europas verehren lassen.

Ursprung und Aufbruch zur Mission

Geboren wurde Fridolin vermutlich in Irland, in eine wohlhabende Familie hinein. Doch anstatt ein Leben im Reichtum zu führen, verzichtete er auf seine Besitztümer und entschied sich für ein geistliches Leben. Zunächst missionierte er in seiner Heimat, bevor er nach Gallien reiste. Besonders die Stadt Poitiers wurde ein bedeutender Meilenstein in seinem Wirken. Dort fand er das zerstörte Grab des heiligen Hilarius, eines der bedeutendsten Kirchenlehrer des 4. Jahrhunderts. Nach einer Vision, in der Hilarius ihm erschien, entschloss sich Fridolin, dessen Gebeine erneut zu bestatten und eine Kirche zu errichten. Für dieses Werk wurde er vom Bischof von Poitiers zum Abt des zugehörigen Klosters ernannt.

Wunder und Mission am Königshof

Mit der Unterstützung des Bischofs von Poitiers begab sich Fridolin zum Merowingerkönig Chlodwig I., um seine Mission offiziell bestätigen zu lassen. Einer Legende zufolge vollbrachte er dort sein erstes Wunder: Er setzte ein durch Unachtsamkeit zerbrochenes Trinkgefäß wieder zusammen. Beeindruckt von diesem Zeichen ließen sich zahlreiche Angehörige des Hofes taufen, und der König versprach Fridolin seine Unterstützung.

Auf den Spuren des Heiligen Hilarius

Durch eine weitere Vision inspiriert, zog Fridolin weiter, um seine Missionsarbeit auszudehnen. Er gründete Kirchen und Klöster in verschiedenen Orten entlang des Rheins und in den Vogesen. Unter anderem entstanden solche Stätten in St-Avold (Lothringen), Straßburg und Chur. Sein Weg führte ihn schließlich zur Rheininsel Säckingen, wo er sich dauerhaft niederließ.

Die Gründung des Klosters Säckingen

Die heutige Stadt Bad Säckingen wurde zur Heimat seines bedeutendsten Wirkens. Die Insel war damals unbewohnt, und die Einheimischen leisteten erheblichen Widerstand gegen seine Ansiedlung. Erst nach einer erneuten königlichen Bestätigung konnte Fridolin dort ein Doppelkloster gründen – das älteste Kloster Süddeutschlands. Von hier aus missionierte er das Gebiet am Oberrhein und erwirkte durch sein Wirken zahlreiche Wunder. So wird ihm zugeschrieben, einen Gelähmten geheilt, eine Feuersbrunst gelöscht und sogar den Rhein umgeleitet zu haben, um sein Kloster vor feindlichen Angriffen zu schützen.

Das berühmte Urso-Wunder

Eine der bekanntesten Legenden um Fridolin ist das sogenannte Urso-Wunder. Demnach hatte ihm ein reicher Grundbesitzer namens Urso Land geschenkt, doch dessen Bruder Landolf wollte diese Schenkung rückgängig machen. In seiner Not betete Fridolin und hörte eine Stimme, die ihn anwies, den verstorbenen Urso aus seinem Grab zu holen, um die Schenkung vor Gericht zu bezeugen. Tatsächlich soll der Tote auferstanden sein, woraufhin Landolf vor Scham auch seinen Teil des Landes an Fridolin übertrug. Diese Geschichte erklärt auch die enge Verbindung zwischen Fridolin und dem heutigen Schweizer Kanton Glarus, dessen Wappen den Heiligen als Pilger darstellt.

Verehrung und Erbe

Fridolin wurde in einem römischen Sarkophag bestattet, der sich heute in der Krypta des Münsters in Säckingen befindet. Seine Reliquien wurden später nach Wien in den Stephansdom überführt. Seit dem 9. Jahrhundert wird er als Heiliger verehrt, besonders im Elsass, in Süddeutschland und in der Schweiz. In Säckingen wird sein Gedenktag, der 6. März, bis heute mit einer großen Prozession gefeiert.

Patronate und Attribute

Fridolin gilt als Patron des Kantons Glarus, von Bad Säckingen und Näfels sowie als Schutzheiliger der Schneider und des Viehs. Zudem wird er gegen Feuergefahr, Wassergefahren, Viehseuchen und verschiedene Krankheiten angerufen. Häufig wird er in der Kunst mit Wanderstab, Abtsstab oder zusammen mit dem Skelett von Urso dargestellt.

Ein unvergessenes Erbe

Fridolin von Säckingen war nicht nur ein unermüdlicher Missionar, sondern auch eine faszinierende Persönlichkeit, deren Leben von Legenden umrankt ist. Seine Geschichte lebt bis heute fort – in den Kirchen, den Bräuchen und den Menschen, die ihn weiterhin als Heiligen verehren.

Quellen: Ökumenisches Heiligenlexikon, bistum-augsburg.de/heilige-des-tages, redigiert durch ÖA

Hrabanus Maurus – Der Lehrer Germaniens

Heute, am 4. Februar, gedenken sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche Hrabanus Maurus, eines der bedeutendsten Gelehrten des frühen Mittelalters. Der Abt von Fulda und spätere Erzbischof von Mainz prägte die Bildung und Theologie seiner Zeit maßgeblich. Als "Praeceptor Germaniae" – Lehrer Germaniens – hinterließ er ein geistiges Erbe, das weit über seine Zeit hinausreichte.

Von Fulda nach Tours – Eine außergewöhnliche Bildungslaufbahn

Hrabanus Maurus wurde um 780 in Mainz geboren und wuchs in einer adligen Familie auf. Bereits als Kind trat er als Oblate in das Benediktinerkloster Fulda ein, wo er eine fundierte Ausbildung erhielt. Seine Begabung führte ihn an die berühmte Klosterschule in Tours, wo er unter der Anleitung des bedeutenden Gelehrten Alkuin lernte. Von ihm erhielt er auch seinen Beinamen „Maurus“, in Anlehnung an den Schüler des heiligen Benedikt von Nursia, Maurus von Subiaco.

Fulda als geistiges Zentrum des Ostfränkischen Reiches

Nach seiner Rückkehr nach Fulda im Jahr 804 übernahm Hrabanus die Leitung der Klosterschule. Unter seiner Führung entwickelte sich Fulda zu einem der wichtigsten Bildungszentren des Ostfränkischen Reiches. Schüler aus ganz Europa reisten an, um von seinem Wissen zu profitieren, darunter auch der später berühmte Dichter und Theologe Walahfried Strabo von der Reichenau. Hrabanus sah seine Aufgabe darin, das klassische Wissen an seine Gegenwart weiterzugeben und christliche Theologie mit antikem Gedankengut zu verbinden.

Ein Werk für die Ewigkeit: „Veni Creator Spiritus“

Sein literarisches Schaffen war enorm. Neben umfassenden Bibelkommentaren und theologischen Abhandlungen verfasste er auch zahlreiche Hymnen. Eine seiner bekanntesten Dichtungen ist der Hymnus „Veni Creator Spiritus“ (Komm, Heiliger Geist), der bis heute fester Bestandteil der Liturgie ist. Darüber hinaus schrieb er Enzyklopädien wie „De Universo“, eine 22-bändige Sammlung über das gesamte Weltwissen seiner Zeit.

Machtkämpfe und der Rückzug auf den Petersberg

822 wurde Hrabanus Abt des Klosters Fulda und setzte sich für den Bau neuer Kirchen und die Verbreitung von Reliquien ein. Politische Konflikte mit Kaiser Ludwig dem Deutschen zwangen ihn jedoch 842 zum Rücktritt. Er zog sich in das Tochterkloster auf dem Petersberg zurück und widmete sich dort wieder dem Schreiben und der Theologie.

Rückkehr nach Mainz – Ein Bischof voller Tatkraft

Nach seiner Versöhnung mit dem König wurde Hrabanus 847 Erzbischof von Mainz und damit Nachfolger des heiligen Bonifatius. Während seiner Amtszeit rief er mehrere Synoden ein und setzte sich besonders in Krisenzeiten für die Menschen ein. Während einer schweren Hungersnot wurde seine Hilfsbereitschaft besonders geschätzt.

Tod und Nachwirkung

Am 4. Februar 856 starb Hrabanus Maurus im Rheingau, vermutlich im „Grauen Haus“ in Oestrich-Winkel. Seine Gebeine wurden zunächst im Albanskloster in Mainz beigesetzt, später jedoch mehrfach verlegt. Sein geistiges Erbe lebt bis heute fort: Seine Werke haben die Theologie, die Liturgie und das Bildungswesen des Mittelalters entscheidend geprägt.

Mit seinem umfassenden Wissen und seiner tiefen Frömmigkeit gilt Hrabanus Maurus als einer der größten Gelehrten des Abendlandes – ein Lehrer Germaniens, dessen Wirken bis in unsere Zeit nachhallt.

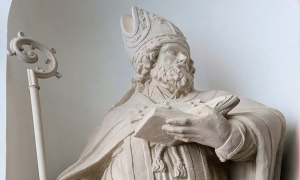

Der Name des heiligen Blasius klingt auch heute noch wie ein Echo durch die Jahrhunderte. Obwohl über sein Leben nur wenig Gewisses bekannt ist, hat sich seine Verehrung als einer der 14 Nothelfer fest in der christlichen Tradition verankert. Der Bischof von Sebaste, einem Ort im heutigen Armenien, wird nicht nur als Märtyrer der frühen Kirche verehrt, sondern auch als Fürsprecher für die Heilung von Leib und Seele – eine Rolle, die im Blasiussegen ihren Ausdruck findet.

Vom Arzt zum Märtyrer

Blasius soll im 3. Jahrhundert als Arzt tätig gewesen sein, bevor er zum Bischof von Sebaste geweiht wurde. Die Christenverfolgungen der Spätantike zwangen ihn, in eine Höhle zu fliehen. Hier, so erzählt die Legende, lebte er in Einklang mit der Natur: Wilde Tiere, darunter Löwen und Bären, schützten ihn vor Feinden, während Vögel ihn mit Nahrung versorgten. Selbst in dieser Einsiedelei leitete er sein Bistum und setzte seine heilende Tätigkeit fort – nicht nur für Menschen, sondern auch für verletzte Tiere.

Die Märtyrerlegende beschreibt ihn als standhaften Bekenner des Glaubens. Nachdem er von Jägern aufgespürt wurde, brachte man ihn vor den Statthalter Agricola. Blasius weigerte sich, Götterbilder anzubeten, und wurde daraufhin grausam gefoltert. Mit eisernen Wollkämmen – einem Werkzeug, das später zu seinem Attribut wurde – riss man ihm die Haut vom Leib. Schließlich wurde er um das Jahr 316 enthauptet.

Wunder und Legenden

Besonders bekannt ist die Legende, in der Blasius einen Jungen rettet, der eine Fischgräte verschluckt hatte und zu ersticken drohte. Durch sein Gebet wurde das Kind geheilt. Dieses Wunder wurde zur Grundlage des Blasiussegens, der seit dem 16. Jahrhundert fester Bestandteil katholischer Tradition ist.

Eine andere Überlieferung erzählt von einer Frau, deren Schwein von einem Wolf geraubt wurde. Auf Blasius' Gebet hin brachte der Wolf das Tier unversehrt zurück. Zum Dank schlachtete die Frau das Schwein und versorgte Blasius mit Fleisch, Brot und einer Kerze. Diese Kerze gilt als Ursprung des Rituals, zwei gekreuzte Kerzen vor den Hals des Gläubigen zu halten, während der Blasiussegen gesprochen wird.

Der Blasiussegen: Schutz für Leib und Seele

„Auf die Fürsprache des heiligen Blasius bewahre dich der Herr vor Halskrankheiten und allem Bösen.“ Mit diesen Worten wird der Segen gespendet, oft nach der Messe an Mariä Lichtmess und am Festtag des heiligen Blasius am 3. Februar. Die beiden gekreuzten Kerzen, die dabei verwendet werden, symbolisieren nicht nur den Schutz vor Krankheiten, sondern auch den Segen für das ganze Leben.

Der frühere Münsteraner Dompropst Josef Alfers betonte die tiefere Bedeutung des Segens: „Blasius ist kein Zauberer, der Halsleiden verschwinden lässt. Der Blasiussegen macht vielmehr deutlich, dass die Erlösung, die uns Gott verspricht, Leib und Seele meint.“ In einer Welt, die von Schnelllebigkeit und Gesundheitsproblemen geprägt ist, lädt dieser Segen dazu ein, das Leben als Geschenk anzunehmen und achtsam mit der eigenen Gesundheit umzugehen.

Blasius im Heute

Die Bedeutung des heiligen Blasius reicht weit über den liturgischen Rahmen hinaus. Er ist Schutzpatron für Hals-Nasen-Ohren-Ärzte, Weber, Schneider und sogar Musiker. In Dubrovnik, wo ein Teil seiner Reliquien aufbewahrt wird, gilt er als Stadtpatron. In vielen anderen Regionen erinnern Kirchen, Kapellen und sogar Bauernregeln an ihn.

Sein Gedenktag markiert in der bäuerlichen Tradition das Ende des Winters: „St. Blasius ist auf Trab, stößt dem Winter die Hörner ab.“ Auch der Kerzensegen, der früher als Schutz für Menschen, Tiere und Felder galt, hat seinen Ursprung in diesem Tag.

Ein Heiliger für alle Zeiten

Der heilige Blasius bleibt ein Symbol für Heilung und Fürsorge, für die Verbindung von Glauben und Leben. Seine Legenden – mag sie die Historie nicht bestätigen – erzählen von einem Mann, der inmitten von Verfolgung und Leid Hoffnung schenkte. In einer Zeit, in der körperliches und seelisches Wohlbefinden zunehmend wichtig werden, erinnert uns Blasius daran, dass Glaube und Mitgefühl die wahren Heilmittel für die Wunden der Welt sind.

Herkunft und Jugend

Die heilige Agnes stammte aus einer römischen Adelsfamilie und lebte in einer Zeit, als Christenverfolgungen unter den Kaisern Valerian oder Diokletian an der Tagesordnung waren. Bereits als junges Mädchen zeichnete sich Agnes durch außergewöhnliche Glaubensstärke aus. Im Alter von zwölf oder dreizehn Jahren widerstand sie der Werbung des Sohnes des römischen Präfekten, da sie sich in einem spirituellen Gelübde Jesus Christus versprochen hatte.

Prozess und Verfolgung

Agnes wurde vor Gericht gestellt, wo sie unbeirrt an ihrem Glauben und ihrer Entscheidung festhielt. Da das römische Recht die Hinrichtung von Jungfrauen verbot, befahl man, sie zu entkleiden und der Schande der Vergewaltigung auszusetzen. Doch der Legende nach wurde ihr Körper durch ihr langes Haar bedeckt und ein wundersames Licht erstrahlte um sie herum. Als der Sohn des Präfekten versuchte, sie zu entehren, wurde er von einem bösen Geist getötet. Agnes' Gebet brachte ihn jedoch ins Leben zurück, was zu weiteren Anklagen gegen sie führte.

Martyrium und Tod

Der Präfekt, der sich dem Urteil nicht stellen wollte, verließ Rom, und ein anderer Richter ließ Agnes auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Doch die Flammen wichen von ihr zurück. Schließlich wurde sie mit einem Schwert enthauptet, wie es bei der Schlachtung von Lämmern üblich war. Diese Darstellung führte zur ikonografischen Verbindung von Agnes mit einem Lamm, ein Symbol für Reinheit und Opferbereitschaft.

Verehrung und Relikte

Agnes' Märtyrium fand vermutlich im Circus Agonalis, dem Stadion Kaiser Domitians, statt. Über dieser Stelle wurde später die prächtige Basilika Sant'Agnese in Agone an der Piazza Navona errichtet. Ihre Reliquien ruhen in der Kirche Sant'Agnese fuori le mura, die über den Katakomben an der Via Nomentana erbaut wurde. Diese Kirche, die von Papst Honorius zwischen 625 und 630 errichtet wurde, beherbergt auch einen Silberschrein mit ihren Gebeinen.

Religiöse Bedeutung und Brauchtum

Agnes wird in der römisch-katholischen, orthodoxen, anglikanischen und amerikanisch-lutherischen Kirche am 21. Januar als Heilige verehrt. Sie ist die Schutzpatronin der Jungfrauen, Verlobten und der Keuschheit. Der Kirchenvater Ambrosius von Mailand lobte in seinen Schriften ihre außergewöhnliche Schönheit und Glaubensstärke. Im Rahmen des traditionellen Brauchtums segnet der Papst an ihrem Gedenktag zwei Lämmer, deren Wolle für die Herstellung der Pallien verwendet wird.

Historische Unsicherheiten

Obwohl keine gesicherten historischen Berichte über Agnes existieren, lebt ihre Geschichte in der christlichen Tradition weiter. Ihr Name, der "die Reine" bedeutet, spiegelt vermutlich ihre Wesensart wider, und die Berichte über ihr Leben und Martyrium wurden von Generation zu Generation weitergegeben.

Bauernregeln und kulturelle Einflüsse

Agnes' Gedenktag ist auch mit zahlreichen Bauernregeln verbunden, die Wetter und Erntevorhersagen betreffen. Beispielsweise heißt es: „Scheint zu Agnes die Sonne, wird später die Ernte zur Wonne.“ Diese kulturellen Überlieferungen unterstreichen die anhaltende Bedeutung der Heiligen im ländlichen Brauchtum.

Die Kirche St. Agnes in Köln trägt ihren Namen und hat zur Benennung des Kölner Agnesviertels beigetragen, ein weiteres Zeichen für die tief verwurzelte Verehrung der heiligen Agnes in verschiedenen Teilen der Welt.

Sebastian von Mailand, ein Name, der seit dem 3. Jahrhundert untrennbar mit Glaubensfestigkeit und Leidensbereitschaft verbunden ist, hat im Lauf der Jahrhunderte zahlreiche Rollen angenommen. Seine Transformation von einem Märtyrer der frühen Christenverfolgungen zu einer vielschichtigen Figur der Kunst, Kultur und sogar der queeren Bewegung ist bemerkenswert und erzählt eine Geschichte, die weit über die Grenzen der Kirche hinausreicht.

Ein Märtyrer des Glaubens

Sebastian war ein angesehener Hauptmann der Prätorianergarde am Hofe der römischen Kaiser Diokletian und Maximilian. Trotz seines militärischen Erfolgs verbarg er seine christliche Überzeugung nicht, sondern nutzte seine Stellung, um verfolgten Christen beizustehen und selbst Mitglieder der römischen Oberschicht zu bekehren. Als seine wahre Gesinnung ans Licht kam, wurde er vom Kaiser vor Gericht gestellt und zum Tode durch Pfeile verurteilt. Obwohl er diesen qualvollen Angriff überlebte, wagte er es, den Kaiser erneut öffentlich zu konfrontieren. Dieses zweite Martyrium führte schließlich zu seinem endgültigen Tod durch Geißelung.

Sebastians Tod und die Legenden um sein Martyrium begründeten seinen frühen Kult. Bereits im 4. Jahrhundert wurde ihm eine Basilika über seinem Grab errichtet, was seine Bedeutung als dritter Schutzpatron Roms nach Petrus und Paulus unterstreicht.

Der Aufstieg zum Pestheiligen

Im Mittelalter erfuhr der Kult um den heiligen Sebastian eine neue Dimension. Die Pest, oft als göttliche Strafe interpretiert, suchte Europa heim, und die Gläubigen suchten Schutz und Heilung bei Sebastian. Seine Darstellung als Überlebender von Pfeilen, die Seuchen symbolisierten, machte ihn zur Hoffnungsträger gegen die Pest. Berichte von wundersamen Heilungen trugen zur Verbreitung seines Kultes bei, und die Kunst der Renaissance begann, ihn als schönen, unversehrten jungen Mann zu inszenieren – ein Abbild körperlicher Vollkommenheit, das Heilung und Gnade versprach.

Eine neue Ikone entsteht

Im 19. Jahrhundert wandelte sich Sebastians Bild erneut. Die homoerotische Ästhetik seiner Darstellung in der Renaissance fand Anklang bei homosexuellen Künstlern und Intellektuellen. Seine anmutige Darstellung im Leiden bot eine Projektionsfläche für die schmerzvollen Erfahrungen von Diskriminierung und Unterdrückung. Dichter wie August von Platen und später auch Oscar Wilde identifizierten sich mit Sebastian als einem Symbol des leidenschaftlichen, jedoch gesellschaftlich geächteten Begehrens.

Sebastian und die AIDS-Bewegung

In den 1980er Jahren, während der AIDS-Krise, wurde Sebastian zu einer zentralen Figur für Aktivisten und Künstler, die die Stigmatisierung und den Ausschluss von HIV-positiven Menschen anprangerten. Künstler wie David Wojnarowicz nutzten die Ikone Sebastian, um die gesellschaftliche Grausamkeit gegenüber AIDS-Kranken zu kritisieren. Seine Werke, in denen er Sebastian als Protestfigur einsetzte, sind heute bedeutende Zeugnisse einer Zeit, in der Krankheit und Ausgrenzung eine ganze Generation prägten.

Die Kirche und die moderne Rezeption

Die katholische Kirche steht dem modernen Bild Sebastians weitgehend distanziert gegenüber. Die queere Rezeption und die Rolle Sebastians in der Kunst und Aktivismus werden oft nur am Rande erwähnt. Doch gerade in diesen neuen Kontexten lebt die Figur des heiligen Sebastian weiter – als Symbol für den Kampf gegen Ungerechtigkeit, für Heilung und für die Freiheit, seine Identität zu leben.

Ein Fazit

Der heilige Sebastian, einst ein Märtyrer des frühen Christentums, hat sich zu einer vielschichtigen Symbolfigur gewandelt. Er steht nicht nur für Glaubensfestigkeit, sondern auch für die universellen Kämpfe um Akzeptanz, Identität und Gerechtigkeit. Sebastians Geschichte ist eine Erzählung von Transformation, die zeigt, wie sich religiöse Figuren in einem neuen Licht und Kontext neu interpretieren lassen.

Grundlage dieses Beitrages ist das bei Herder 2023 erschienene Buch zum hl. Sebastian von Stephanie Höllinger und Stephan Goertz mit dem Titel "Sebastian. Märtyrer – Pestheiliger – queere Ikone".

Antonius der Große, geboren um 250 in Kome, Mittelägypten, ist eine der markantesten Persönlichkeiten des frühen Christentums. Schon in jungen Jahren hörte er den Ruf des Evangeliums und entschloss sich, dem radikalen Leben eines Einsiedlers zu folgen. Von den Worten des Matthäusevangeliums „Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib ihn den Armen“ inspiriert, gab Antonius sein Vermögen auf, sorgte für seine Schwester und zog sich in die Wüste zurück, um in Armut und Askese zu leben.

Die Dämonen der Wüste und die Herausforderung des Geistes

In der Einsamkeit der Wüste fand Antonius sich nicht nur im Kampf gegen die körperlichen Entbehrungen, sondern auch gegen Dämonen und Versuchungen, die ihn immer wieder heimsuchten. Diese Prüfungen prägten seinen Ruf als Symbol der Standhaftigkeit und spirituellen Tiefe. Athanasius, sein Freund und Biograph, schilderte ihn als einen Mann, der durch seinen festen Glauben und seine unerschütterliche Hingabe sowohl die Nähe zu Gott als auch zu den Menschen suchte.

Doch Antonius’ Einfluss reichte weit über die Wüste hinaus. Aufgerufen, um den verfolgten Christen in Alexandria beizustehen, und später um gegen die arianische Häresie zu predigen, war er tief in die religiösen und politischen Geschehnisse seiner Zeit eingebunden.

Das Erbe des Antonius: Klöster und Orden

Antonius gilt nicht nur als geistlicher Mentor, sondern auch als Begründer des christlichen Mönchtums. Zahlreiche Gläubige fanden sich um ihn und bildeten die erste klösterliche Gemeinschaft, die von seinem Beispiel geprägt wurde. Der von ihm inspirierte Antoniterorden widmete sich besonders der Krankenpflege und war für seine Freilaufenden Schweine bekannt – ein Symbol, das eng mit Antonius' Verehrung verknüpft wurde. Der Orden, der sich später auch als Schutzpatron gegen das „Antonius-Feuer“, eine schmerzhafte Pestkrankheit, etablierte, trug dazu bei, Antonius als einen universellen Heiligen zu verehren.

Antonius' Verehrung: Ein weitreichendes Erbe

Schon im 5. Jahrhundert begann die Verehrung des Heiligen in Europa. Seine Reliquien wurden im Jahr 561 nach der Entdeckung seines vermeintlichen Grabes in Alexandria nach Konstantinopel überführt, später nach Südfrankreich und dann in die Kathedrale von Arles. Auch in der Dauphiné und in La-Motte-aux-Bois – dem heutigen St-Antoine-l'Abbaye – wurde seine Verehrung weiter ausgebaut, als dort eine Laienbruderschaft gegründet wurde, die Pilger versorgte und in Antonius ihr Vorbild sah. Diese Verehrung nahm besonders im Mittelalter mit dem Aufschwung der Antoniterbruderschaft Fahrt auf. Der Orden, dessen Ordenszeichen das T-förmige Kreuz ist – ein Symbol für Antonius‘ Krücke und seine Kämpfe gegen die Dämonen – wurde zu einem bedeutenden Bestandteil des religiösen Lebens.

Ein Heiliger für alle

Antonius wird bis heute als Symbol der Standhaftigkeit, des Glaubens und der Opferbereitschaft verehrt. Als Patron von Haustieren, besonders von Schweinen, wird er in vielen Regionen als Schutzheiliger gefeiert. Die volkstümliche Verehrung bringt auch heute noch Bräuche hervor, wie etwa die traditionelle Weihe von Haustieren, die in vielen katholischen Kirchen abgehalten wird. Besonders in Italien und Österreich wird der „Antonius-Schwein“ als Symbol der Wohltätigkeit und der Sorge um die Armen gepflegt. In Österreich war es üblich, dass das Schwein, das von der Dorfgemeinschaft versorgt wurde, zum Fest von Antonius geschlachtet und das Fleisch an Bedürftige verteilt wurde.

Neben seinem Schutz für Tiere war Antonius auch ein Heiler, dem eine Vielzahl von Krankheiten zugeschrieben wurde, darunter Lepra, Pest, Syphilis, Hautkrankheiten und sogar Kopfschmerzen. Überall, wo seine Reliquien zu finden sind, wird er als Helfer in der Not verehrt – im Westen als Wunderheiler, im Osten als frommer Mönch.

Von der Kunst bis zur Landwirtschaft: Antonius als kulturelle Ikone

Nicht nur in religiösen Kontexten lebt das Erbe des Heiligen fort, sondern auch in der Kunst und der Landwirtschaft. So wird Antonius oft mit den Attributen des T-förmigen Kreuzes, einem Schwein und einer Bettlerglocke dargestellt – Symbole, die seine Hingabe, seine Kämpfe und seine Fürsorge für die Armen verkörpern. Auch die Bauernregeln wie „Große Kälte am Antoniustag, manchmal nicht lange halten mag“ zeugen von seiner tiefen Verwurzelung im Volksglauben.

Die Verehrung Antonius' bleibt ein bedeutendes kulturelles Erbe, das über die Jahrhunderte hinweg weitergegeben wurde – sei es durch religiöse Bräuche, die Verehrung seiner Reliquien oder die vielfältigen Darstellungen in der Kunst. Noch heute wird er als universeller Heiliger gefeiert, dessen Leben und Taten eine bleibende Quelle der Inspiration für Gläubige auf der ganzen Welt darstellen.

Empfehlungen

„Für euch bin ich Bischof, mit euch bin …

Josef Grünwidl ist neuer Erzbischof von Wien Am Samstag, dem 24. Jänner 2026, hat Josef Grünwidl offiziell das Amt des Erzbischofs von Wien übernommen. Die feierliche Bischofsweihe und die anschließende Amtseinführung... Weiterlesen

Die Heilige Barbara – Eine Märtyrerin mi…

Am 4. Dezember begeht die Kirche den Gedenktag der hl. Barbara. Barbara von Nikomedia gehört bis heute zu den bekanntesten Heiligen der Kirche. Seit dem 7. Jahrhundert wird sie verehrt... Weiterlesen

Ein Heiliger für unsere Zeit, ein Vorbil…

Heute feiert die Kirche den heiligen Martin – einen der bekanntesten und beliebtesten Heiligen. Martin von Tours, einst römischer Soldat, später Bischof, steht für Werte, die auch heute zählen: Nächstenliebe... Weiterlesen

13. Dezember: Einladung zum Kärntner Adv…

Die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten (AKS) lädt herzlich zum traditionellen Kärntner Adventkonzert ein, das am Samstag, 13. Dezember 2025, in der prachtvollen St. Georgs-Kathedrale an der Theresianischen Militärakademie stattfindet.Das Konzert wird... Weiterlesen

66. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

"Wächter des Friedens"... ist das Thema zur heurigen Soldatenwallfahrt. Die schönsten Eindrücke der Internationalen Soldatenwallfahrt Lourdes 2025 zum Nachsehen LOURDES ist nicht nur ein Ort der Begegnung, es ist für viele eine Gelegenheit zum... Weiterlesen

24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenw…

Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines Heiligen erinnert: Johannes den Täufer. Er gilt als der letzte... Weiterlesen

Christi Himmelfahrt: Was feiern wir da e…

Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi... Weiterlesen

Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt…

Jahr für Jahr strömen Millionen Gläubige zur Grotte von Masabielle, wo 1858 der Legende nach die Jungfrau Maria einem jungen Mädchen namens Bernadette erschienen ist. Seit 1958 kommen jährlich auch... Weiterlesen

65. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

Internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes als Mahnung und Hoffnungsträger Ein Ort des Gebets, der Begegnung – und der leisen, aber kraftvollen Botschaft, dass Frieden möglich ist. Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt im südfranzösischen... Weiterlesen

Ein Moment des Innehaltens während der V…

Es ist bereits zur schönen Tradition geworden, dass sich die Pilgerleitung in Lourdes gemeinsam mit dem Aufbautrupp der Melker Pioniere eine Stunde Zeit zur Einkehr nimmt, bevor die Teilnehmer zur... Weiterlesen

Leo XIV.: Wissenswertes rund um die feie…

Am kommenden Sonntag wird es auf dem Petersplatz festlich: Papst Leo XIV. wird in sein Amt eingeführt – zehn Tage nach seiner Wahl zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Was bei... Weiterlesen

Mit Maria durch den Mai – Ein Monat der …

Von alten Riten zur geistlichen Begleiterin im Jetzt Wenn der Mai ins Land zieht, legt sich ein sanfter Schleier aus Blüten über die Landschaft – und über die Herzen vieler Gläubiger... Weiterlesen

"Nein zum Krieg der Worte" – P…

In bewegenden Worten hat sich Papst Leo XIV. an die Medienschaffenden der Welt gewandt. Bei seiner ersten offiziellen Audienz als neues Oberhaupt der katholischen Kirche sprach er nicht nur über... Weiterlesen

HABEMUS PAPAM!

Der Militärbischof für Österreich, Dr. Werner Freistetter, in einer ersten Reaktion zur Papstwahl: „Ich freue mich sehr, dass der neue Papst den Namen Leo gewählt hat. Ich durfte ihn im Februar... Weiterlesen

Weißer Rauch über Rom – Die Welt hat ein…

Ein Augenblick der Geschichte: Punkt 18:08 Uhr durchbrach ein schneeweißer Rauchschleier den römischen Abendhimmel – das uralte Zeichen, das Generationen verbindet, ließ keinen Zweifel: Die katholische Kirche hat einen neuen... Weiterlesen

Johannes Freitag - Ein Bischof offen fü…

Feierliche Weihe im Grazer Dom Am 1. Mai 2025 erlebte der Grazer Dom einen bewegenden Moment kirchlicher Erneuerung: Johannes Freitag, bisher Stadtpfarrer von Trofaiach und Seelsorgeraumleiter „An der Eisenstraße“, wurde zum... Weiterlesen

Johannes Freitag zum Weihbischof geweiht…

Ein besonderes Ereignis für Kirche und Gesellschaft Im vollbesetzten Grazer Dom wurde am Donnerstag, dem 1. Mai 2025, ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der Diözese Graz-Seckau aufgeschlagen: Der bisherige Pfarrer... Weiterlesen

Probe und Einweisung bei der Militärmusi…

Am 29. April 2025 traf sich Militärdekan Oliver Hartl, Delegationsleiter der österreichischen Teilnehmer an der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI), mit der Militärmusik Tirol in Innsbruck zu einer intensiven musikalischen Probe... Weiterlesen

Graz bereitet sich auf Bischofsweihe von…

Am 1. Mai erhält die steirische Landeshauptstadt hohen kirchlichen Besuch – zur Weihe des neuen Weihbischofs der Diözese Graz-Seckau, Johannes Freitag, wird eine Vielzahl an geistlichen Würdenträgern, politischen Repräsentanten und... Weiterlesen

Österreich nimmt Abschied von Papst Fran…

Ein Requiem im Wiener Stephansdom vereinte Kirche, Politik und Gläubige Mit einem feierlichen Requiem im Wiener Stephansdom verabschiedete sich Österreich am Montagabend offiziell von Papst Franziskus. Unter großer Anteilnahme von Kirche... Weiterlesen

Einweisung für das Aufbaukommando PMI Lo…

Am 28. April 2025 fand in der Birago-Kaserne Melk eine Einweisung für das Aufbaukommando der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI) nach Lourdes statt. Das Kommando wird heuer vom Pionierbataillon 3 –... Weiterlesen

Ostern bei AUTCON27/UNIFIL im LIBANON

Derzeit befinden sich 164 Soldatinnen und Soldaten im Einsatzraum. Die Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Kontingents, sind unter anderem für die Logistik sowie die Brandbekämpfung im Camp NAQOURA verantwortlich. Zu den... Weiterlesen

Chrisammesse mit Militärbischof Freistet…

In der Soldatenkirche in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim feierte am Dienstag der Karwoche Militärbischof Dr. Werner Freistetter in Konzelebration mit dem erst kürzlich ernannten Weihbischof für die Diözese Graz-Seckau, Militäroberkurat... Weiterlesen

Schriftenreihe der Militärbischöflichen …

Die Schriftenreihe der Militärbischöflichen Bibliothek behandelt Fragen der Soldatenseelsorge und militärischen Berufsethik, der Rolle von Religion im militärischen Kontext und ihres Beitrags zum Frieden. Sie wird vom evangelischen Militärsuperintendenten und... Weiterlesen

Ein Fels des Gebets: Johannes Paul II. z…

Ein Erbe der Spiritualität und Standhaftigkeit Am 2. April 2005 schloss Papst Johannes Paul II. nach beinahe 27 Jahren im Amt für immer die Augen. Zwanzig Jahre später gedenken Gläubige auf... Weiterlesen

Todestag von Papst Johannes Paul II. jäh…

Am 2. April 2005 nahm die ganze Welt Anteil am Sterben von Johannes Paul II. Das Gedenken an den über 26 Jahre lang regierenden Papst wird auch in Österreich hochgehalten... Weiterlesen

Papst Franziskus: Ein eindringlicher App…

Ein Mahnruf aus dem Vatikan: Der Pontifex fordert in seiner Sonntagsbotschaft verstärkte Friedensbemühungen in Krisengebieten weltweit. Papst Franziskus hat mit Nachdruck an die politischen Führer des Südsudan appelliert, Spannungen abzubauen und... Weiterlesen

Das ewige Ringen um den Ostertermin

Eine historische Chance bleibt ungenutzt In einem seltenen Zufall fallen 2025 die Ostertermine der katholischen, protestantischen und orthodoxen Kirchen auf denselben Tag: den 20. April. Ein willkommener Anlass, um ein seit... Weiterlesen

Fastentücher: Eine alte Tradition in der…

In der Fastenzeit bietet sich in vielen Kirchen ein besonderes Bild: Altar und bildliche Darstellungen Jesu werden hinter kunstvoll gestalteten Tüchern verborgen. Doch was steckt hinter dieser Tradition? Wo liegen... Weiterlesen

25. März: Mariä Verkündigung - Ein …

Am 25. März begeht die katholische Kirche das Hochfest der Verkündigung des Herrn. Der Ursprung dieses besonderen Tages liegt in einer der bewegendsten Szenen des Neuen Testaments: der Begegnung der... Weiterlesen

Papst Franziskus zurück im Vatikan: Ein …

Nach mehr als fünf Wochen in der römischen Gemelli-Klinik ist Papst Franziskus am Sonntag in den Vatikan zurückgekehrt. Sein Genesungsweg bleibt jedoch anspruchsvoll: Eine zweimonatige Rekonvaleszenz unter strenger ärztlicher Aufsicht... Weiterlesen

Aufrüstung allein sichert keinen Frieden…

Friedensappell zum Abschluss der Bischofskonferenz Mit eindringlichen Worten hat Erzbischof Franz Lackner, Vorsitzender der österreichischen Bischofskonferenz, an die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft appelliert. "Waffen alleine werden den Frieden nicht sichern", betonte... Weiterlesen