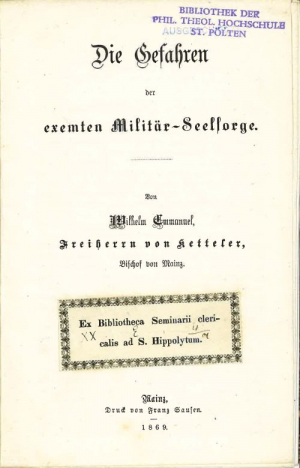

In den Jahren der Einführung einer allgemeinen Wehrpflicht in den deutschen Staaten, spricht sich Ketteler in seiner 1869 veröffentlichten Schrift gegen die Errichtung einer exemten Militärseelsorge aus. Dies bedeutet für Ketteler, dass die Soldaten in Friedenszeiten nicht ausschließlich der Militärseelsorge zugeordnet sein dürfen, sondern dass Militärseelsorge – die er als solche keineswegs ablehnt – in den jeweiligen Diözesen organisiert sein soll.

Ketteler beginnt seine Schrift mit einer kurzen geschichtlichen Hinführung, in der er auch einige Begriffsbestimmungen vornimmt, wobei er anmerkt, die Informationen zur Militärseelsorge in Österreich aus Johann Michael Leonhards „Verfassung der Militär-Seelsorge in den k. k. österreichischen Staaten“ aus dem Jahr 1842 entnommen zu haben. Nach Ketteler sei eine Militärseelsorge dann exemt, wenn die Leitung der Militärseelsorge auch in Friedenszeiten nicht durch den Bischof der Diözese auf dem die Truppen sich befinden, sondern durch einen eigenen „Capellanus major castrensis“ (bzw. Feldvikar, Feldprobst etc) ausgeübt würde. (5) Früher seien Feldgeistliche generell nur in Kriegszeiten tätig gewesen und eine exemte Militärseelsorge habe nicht bestanden. Erst als 1643 die bischöfliche Jurisdiktion für die kaiserliche Armee vom Papst an den Beichtvater Kaiser Ferdinands übertragen worden war, könne von einer Exemtion von Militärpersonen gesprochen werden, allerdings auch nur in Kriegszeiten und dann nur jene Personen der Armee betreffend, die sich im Heereslager aufhielten bzw. diesem folgten. Erst gegen Ende des Jahrhunderts sei die Exemtion auch auf die Friedenszeit ausgedehnt worden. 1689 ging die Jurisdiktion an den Nuntius über, der die Vollmacht besaß, diese wiederum an den Beichtvater zu delegieren. (5)

Die Aufhebung des Jesuitenordens durch Papst Clemens XIV. 1773 bedeutete für die Militärseelsorge einen bedeutenden Einschnitt, da seit 1643 der Beichtvater des Kaisers die geistliche Jurisdiktion über die Armee innehatten. Im gleichen Jahr errichtete Kaiserin Maria Theresia mit dem Feldvikariat eine Institution der Militärseelsorge, wobei die oberste Feldkaplaneistelle dem Bistum Wiener Neustadt einverleibt wurde. Als erster Apostolischer Feldvikar wurde Bischof Heinrich Johann Kerens vom Kaiser ernannt und vom Papst bestätigt. (6) Die sich daraus intensivierende Verflechtung zwischen militärischer Struktur und Militärseelsorge sieht Ketteler kritisch: Diese habe „in einem fast militärischen Subordinationsverhältnis [gestanden], wodurch die Militärseelsorge nach und nach in volle Abhängigkeit von dem Militär gerieth“. (8) Die Reorganisation von 1869 habe die Lage für die Militärseelsorge aber verbessert, sie sei „jetzt eine viel freiere und selbstständigere geworden.“ (8) Ab 1849 sei nun schrittweise auch in Preußen begonnen worden eine Militärseelsorge dieser Art einzuführen, wobei der Armeebischof aber bald unbesetzt blieb und der Feldpropst seine dauernde Stellvertretung übernahm. Durch die Regelung der Militärseelsorge mittels eines päpstlichen Breves erhielt 1868 der Feldvikar als Leiter der Militärseelsorge seine bischöfliche Würde auf den Titel einer Kirche „in partibus infidelium“ [=„Titularbistum“]. (8-10)

Ketteler betont, dass diese Art der eigenständigen Organisation von Militärseelsorge in Österreich und Preußen eine Besonderheit sei. Als Gegenbeispiel bringt er Frankreich, in der die exemte Militärseelsorge im Wesentlichen auf die Kriegszeiten und auf Truppen außerhalb des Territoriums (bzw. die Marine) beschränkt bleibe. In Frankreich erhielten die Militärkapläne ihre Jurisdiktion nämlich von jenen Diözesanbischöfen, in deren Territorium sie sich gerade befinden. (10) Abschließend folgert Ketteler, dass diese Form der exemten Militärseelsorge also erstens recht neu und zweitens wenig verbreitet sei. Wobei ersteres den gröberen Makel darstelle: Die exemte Militärseelsorge „stammt aus einer Zeit […], die mit Allem, was sie geschaffen hat, nicht segensreich auf die Zukunft eingewirkt hat […] und die, wenn wir den Baum an seinen Früchten erkennen sollen, sich gewiß […] für den christlichen Geist der Armee nicht in einer Weise vortheilhaft bewährt hat, daß sie sich zur Einführung in anderen Armeen empfehlen könnte.“ (11)

Im Folgenden stellt Ketteler die Gefahren der exemten Militärseelsorge dar. Als erstes führt er dabei die „Gefahren für die einzelne Diözese“ aus: Exemtion sei zwar als Praxis an sich nicht ganz zu verwerfen, aber nur mit viel Bedacht anzuwenden, da sie eben auch gewichtige Nachteile habe. Zu viel der Exemtion bringe Verwirrung und Gefahren für Disziplin und Ordnung der Diözesen (12).

Als „Gefahren für den obersten Feld-Vicar, Feld-Propst selbst“ sieht Ketteler den Druck, dem diese ausgesetzt seien, da die Militärseelsorge nur einen Teil des kirchlichen Lebens umfasse, eben keine Diözese sei. Auch seien seine Priester und Gläubigen so weit verstreut, dass er „seine Diöcese vielfach nur aus den Acten kennen lernen und durch die Acten regieren [kann]. Das Actenregiment liegt aber immer der Wirklichkeit des Lebens ferne und entspricht am wenigsten der bischöflichen Thätigkeit.“ (15) So stehe er nicht „mitten in allen heiligen Verrichtungen der Seelsorge, die ihn täglich an das Leben des guten Hirten selbst erinnern und ihn ermahnen, diesem Beispiel nachzufolgen.“ (14)

Die „Gefahren für die Militär-Geistlichen“ wiederum seien die isolierte Stellung, die sie zu „Fremdlingen“ ohne priesterliche Gemeinschaft macht, die nur auf sich allein gestellt und ohne Aufsicht sind. Eine ausschließliche Tätigkeit als Militärseelsorger sei nur auf einen Ausschnitt des Lebens des Menschen beschränkt (18) und bestehe „hauptsächlich in einigen das Herz wenig anregenden geistlichen Verrichtungen.“ (19) Der Militärgeistliche sei überhaupt „mehr ein Functionär für sonntäglichen Gottesdienst, als ein Seelsorger nach der Idee der katholischen Kirche.“ (19)

Die „Gefahren für die Soldaten“ sieht Ketteler vor allem bereits in dem getrennten Militärgottesdienst zugrunde gelegt. Eine exemte Militärseelsorge würde diese an sich bereits schädliche Abtrennung des Soldaten vom kirchlichen Leben der Gemeinde noch verstärken. Dem Militärgottesdienst fehle an sich bereits die gesamte Gemeinde eines normalen Gottesdienstes und es blieben „lediglich die Formen des Gottesdienstes übrig […], die aber für das Seelenheil der Soldaten ohne allen Werth sind.“ (22)

Die „Gefahren für die Kirche im Allgemeinen“ werden für Ketteler vor allem durch die „theologische Dienerschaft“ verursacht, die die Kirche in eine „Staatsanstalt“ bzw. „in ein Werkzeug der Politik der Kaiser und der anderen hohen Herrn zur Knechtung des Volkes“ verwandeln wollen. (22) Diese „theologische Dienerschaft“ ist für Ketteler „nichts Anderes, als der Weltgeist, in das Regiment der Kirche gepflanzt; der Wolf mit dem Hirtenstab in der Hand“ bzw. „nichts Anderes, als der Weltgeist, der die von Christus gestifteten Ämter an sich reißt, um sie für seine Zwecke zu gebrauchen.“ Die „theologische Dienerschaft“ zerstöre so den Geist Christi, überall dort, wohin sie dringt. (23) Eine exemte Militärseelsorge laufe in Gefahr, „eine Pflanzschule“ genau dieser „theologischen Dienerschaft“ zu werden. (24) Vom Dienst im Staat würden ja jene Menschen besonders angezogen, die die Gesinnung der „theologischen Dienerschaft“ bereits in sich tragen. So würde eine exemte Militärseelsorge mit der Zeit zu „Versorgungsstellen für die Priester […] mit deren Verhalten er [der Staat] zufrieden war“ werden. Dies läge „in der Natur der Sache“. (24) Ketteler sieht diese Bedrohungen (insbes. die Mitbestimmung bei der Besetzung kirchlicher Ämter) bereits in dem Fall, dass der Staat der Kirche wohlwollende Absichten entgegenbrächte. Umso mehr gelte dies für den Fall, dass der Staat der Kirche feindlich gegenüberstünde. (26)

Abschließend sieht Ketteler durch eine exemte Militärseelsorge aber auch „Gefahren für den Staat“. Dieser benötige Sittlichkeit, da er „nicht die lebendige Quelle der Sittlichkeit in sich selbst“ habe. So muss er diese aus der Religion schöpfen. Dies wiederum kann nur dann gelingen, wenn die Organe der Kirche „selbst von der sittlichen Kraft des Christenthums recht erfüllt“ seien. (27) Ketteler schränkt zwar ein, dass „auch schlechte Organe nicht ganz die göttliche Wirkung der Kirche vernichten“ können, aber dennoch würde „ein staatlich corrumpiertes Kirchenwesen auch wieder einen sittlich corrumpierenden Einfluß auf den Staat“ ausüben. (28)

Die Bedeutung all dieser Gefahren werde für Ketteler nun mit der Einführung einer allgemeinen Wehrpflicht besonders wirksam und manifest. So schließt er seine Schrift mit dem Wunsch, „daß die Militär-Seelsorge so eingerichtet werde, daß das christliche Volksleben durch die allgemeine Dienstpflicht keinen Schaden leide.“ (30)

Wilhelm Emmanuel Ketteler. Die Gefahren der exemten Militär-Seelsorge, Mainz 1869, 30 Seiten, Sprache: deutsch