Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Lourdes ist der größte Wallfahrtsort der Christenheit. Neben hunderten Wallfahrten aus aller Welt nimmt die Soldatenwallfahrt eine Sonderstellung ein. Nach dem zweiten Weltkrieg reichten sich hier ehemalige Feinde wieder die Hände.

Lourdes wurde zu einem Ort der Versöhnung und der Begegnung. Tausende Soldaten kommen jährlich mit ihren Angehörigen zu dieser größten Friedensdemonstration. In Lourdes dürfen wir miterleben, wie trotz der Unterschiede in Sprache und Uniform Teilnehmer aus über 20 Nationen eine Gemeinschaft bilden, miteinander Kirche Leben. Was jeder an persönlichem Glaubenszeugnis mitbringt, kann für alle zu einer Schule des Glaubens werden.

Hand in Hand geht so die Stärkung im Glauben, die wir erhalten, und das Geschenk des Glaubens, das wir mit anderen teilen wollen. Jeder von uns kommt mit seinen Sorgen, Anliegen, Hoffnungen und Erwartungen, alle aber sind wir eingebunden in die große Gemeinschaft der Kirche.

Die Katholische Militärseelsorge nimmt an Soldatenwallfahrten - Internationale Weltjugendtage - Katholikentage und viele weitere internationale Veranstaltungen jährlich teil. Diese werden vorwiegend von Soldaten und Angehörige des Östereichischen Bundesheeres wahrgenommen.

Lourdes ist ein Treffpunkt von Soldaten der ganzen Welt. 1944 pilgerten erstmals französische Soldaten nach Lourdes. Daraus entstand eine regionale und später eine nationale Soldatenwallfahrt. Die Katholische Militärseelsorge nimmt seit 1976 alljährlich an dieser Wallfahrt nach Lourdes teil. Lourdes ist der größte Wallfahrtsort der Christenheit und neben vielen anderen Wallfahrtsorten nimmt die Soldatenwallfahrt Lourdes eine Sonderstellung ein.

Im Juli 2002 nahm erstmals die Katholische Militärseelsorge am Weltjugendtagstreffen teil. 1985 rief die UNO als Jahr der Jugend aus. Der Heilige Vater Papst Johannes Paul II äußerte auch den Wunsch ein Jugendtreffen in Rom zu begehen an der über 250.000 Jugendliche teilnahmen. Die Idee war geboren und seither findet der Weltjugendtag, der immer am Palmsonntag innerhalb der Diözesen begangen wird, jedes 2. Jahr auf "globaler"Ebene (im August).

Viele interessante Höhepunkte für die Soldaten der Katholischen Militärseelsorge.

Keine andere Zeitepoche als unsere gegenwärtige ist so stark durch die beständige Dynamik des Wechsels und der Veränderungen in nahezu allen Lebensbereichen gekennzeichnet. Dies- führt auch dazu, dass viele Menschen um so heftiger wieder nach geistlichen Orientierungen und nach Traditionen suchen, die angesichts der Unbeständigkeit des Daseins das Bleibende, Wertvolle und Verlässliche verkörpern. Religiosität ist deshalb zum Teil sehr gefragt - wenn auch nicht wenige Menschen auf ihrer Suche nach Erfüllung und Sinn im Vordergründigen stecken bleiben und manchmal fragwürdigen Heilsversprechungen folgen.

Wallfahrtsorte wie Lourdes mit ihrer ganz spezifischen Eigenheit versuchen, Menschen aus aller Welt den Weg zur Botschaft des christlichen Glaubens zu ebnen. Bernadette führt die Pilger zu Maria. Die Gottesmutter verweist uns auf Jesus, ihren Sohn. Dieser offenbart uns die Liebe des himmlischen Vaters. Die Gnadenstätte in Lourdes hilft uns durch zahlreiche Symbole, das Geheimnis der Erlösung besser zu verstehen. Im Jahr 2002 steht das Zeichen des Wassers im Mittelpunkt der Betrachtung.

Durch die Stadt Lourdes fließt der Fluss Gave. Bernadette entdeckte im Laufe der Erscheinungen im Bereich der Grotte jene Quelle, die bis heute reichlich Wasser gibt. Es ist die Quelle, von deren Wasser die Pilger trinken und das in die Bäder, die sich neben der Grotte befinden, geleitet wird.

Das Wasser - Urelement des Lebens

Die Kostbarkeit des Wassers wird uns Heutigen im Zeichen des Umweltschutzes dringlich bewusst. Und nicht ohne Grund spielt das Wasser als eines der vier Elemente. auch in den großen Religionen eine Rolle. Aber nicht nur als ein beinahe überflüssiger Hinweis darauf, dass es ohne Wasser eben kein Leben gibt. Sondern als Bild, als Verstehenshilfe dafür, dass unsere Existenz ohne den Bezug zu Gott austrocknet, ohne eine letzte Ausrichtung und Sinngebung bleibt.

"Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott" (Ps 42,3) - dieser alte Psalmvers aus den großen Gebeten des Volkes Israel bringt es auf den Punkt: dem Wesen des Menschen ist der Gottesbezug von Grund auf eingegeben. Und Gott kommt dem Menschen entgegen, indem er ihm hilft, zur Fülle des Lebens zu finden.

Christus - Quelle des Lebens

Für den Christen ist die religiöse Sehnsucht nicht nur ein allgemeines Daseinsmerkmal am Menschsein. In Jesus Christus sehen wir diese Sehnsucht erfüllt, unsere grundlegenden Fragen beantwortet. In Sprach-Bildern wie denen vom "Wasser des Lebens" und von der "Quelle des Heiles" drücken die Heilige Schrift und auch die Überlieferung der Kirche aus, dass im Verhältnis zu Christus das menschliche Fragen und Hoffen nicht ins Leere geht. Die Glaubensbeziehung stiftet eine untrennbare Gemeinschaft zwischen den Gläubigen der Kirche und zwischen der Kirche und ihrem ewigen Herrn.

In diesem Jahr stellt der Wallfahrtsort Lourdes das Symbol des Wassers besonders in den Mittelpunkt. Dieses Lebens-Zeichen lädt uns Pilger ein, auf unserem Lebensweg an den Quellen des Glaubens Halt zu machen. Die Soldatenwallfahrt kann eine solche Station auf diesem Weg sein, an der wir nicht achtlos vorbeigehen sollten.

Pfarrausflug der Militärpfarre

Der Pfarrausflug der Militärpfarre NÖ 3 (Langenlebarn) führte uns am 12. Juni 2005 zu den Passionsspielen nach Kirchschlag in der Buckligen Welt. Die Teilnehmer trafen sich um 08.00 Uhr in Langenlebarn. Mit dem Autobus fuhren wir vorerst nach Heiligenkreuz, wo wir zu unserer Überraschung den Konventgottesdienst mitfeiern durften.

Ein herzliches "Vergelts Gott“ gilt unserem Herrn Militärbischof, welcher uns die gemeinsame Teilnahme mit ca. 300 Militärangehörigen ermöglichte.

Passionsspiele in Kirchschlag

Die Militärpfarre an der Heeresunteroffiziersakademie veranstaltete gemeinsam mit der Militärpfarre beim Militärkommando Oberösterreich am 12. Juni 2005 einen „Kultursonntag“.

Nach der Feier der Sonntagsmesse in der Severinkapelle durch MilDekan Kiener in Konzelebration mit MilDekan Kern ging die Fahrt nach Wiener Neustadt, wo in der Theresianischen Militärakademie das Mittagessen eingenommen wurde. Anschließend erfolgte der Besuch der Passionsspiele in Kirchschlag in der Buckligen Welt.

Seit dem Jahr 1932 wird das Leiden und Sterben Jesu durch Bewohner des Ortes dargestellt. „Aus dem Dunkel dieser Nacht ist uns das Licht des Heils erwacht“ wurde als Leitgedanke der Passion 2005 gewählt, die heuer bereits zum 18. Mal aufgeführt wird.

In ganz eindrucksvoller und großartiger Weise wurde uns in ca. dreieinhalb Stunden durch dieses Spiel ein Stück unseres christlichen Glaubens näher gebracht. Die Darsteller und Besucher stimmten zum Abschluss des Passionsspieles im „Großer Gott, wir loben dich“ in den Lobpreis Gottes ein.

Die 50 Teilnehmer dieser Fahrt werden den „Kultursonntag“ in bleibender Erinnerung behalten.

Garnisonskirche Wien

Die Wiener Militär-Garnisonskirche zum Heiligen Kreuz, besser bekannt als Stifts-Kirche, wurde im Jahr 1739 für das Chaos‘sche Stiftungshaus vielleicht nach einem Entwurf des Sohnes des größten österreichischen Barockarchitekten Johann Bernhard, nämlich von Joseph Emmanuel Fischer von Erlach gestaltet. Es erfolgten sonach Umgestaltungen in den Jahren 1775 und 1799. Zwischen 1785 und 1799 diente sie als Militärdepot und wurde erst im Jahre 1921 wiederum als Garnisonskirche verwendet.

Das Gotteshaus ist ein hervorragendes Beispiel des Überganges vom Wiener Rokoko zum Klassizismus. Sie befindet sich in einer sehr harmonischen Einheit mit der sogenannten Stifts-Kaserne (AG Stiftgasse), deren älteste Bauteile auf die Zeit Maria Theresias und ihres berühmten Generalfeldmarschalls Graf Leopold von Dann zurückgehen. Besonders markant und hervorzuheben ist der elegant gegliederte Rokoko-Kirchturm mit der symbolischen Bekrönung einer Krone, die von einem Kreuz überragt wird und auch an die ehemalige enge Verbindung zwischen der habsburgischen Krone und dem Altar, das heißt zwischen Staat und Kirche hinweist.

Das Gotteshaus befindet sich an einer der verkehrs- und passantenmäßig frequentiertesten Straßen Wiens und dient neben den häufigen militärseelsorglichen Gottesdiensten auch vielen oft nur flüchtig Vorbeikommenden als ein Ort der Stille und Meditation in einer durch das Geschäftsleben geprägten Umwelt.

Rektor: Militärdekan Mag. Peter Papst, Dekanatspfarrer II / Akademien und Schulen

Sakristei: VB Helga JANISCH

Aussprache- und Beichtgelegenheit: nach telefonischer Vereinbarung

Messzeiten: Wochentags 07.30 Uhr (lt. Aushang), Sonntags 18.00 Uhr (Beichtgelegenheit um 17.30 Uhr)

Samstag: Keine Vorabendmesse!

Kirchenpatrozinium: Kreuzerhöhung - 14. September

Neugestaltung des Eingangsbereiches

Das Militärordinariat arbeitet derzeit in Kooperation mit der Militärhistorischen Denkmalkommission an einer Neugestaltung des Eingangsbereiches der Stifts-Kirche, die den Anforderungen einer zeitgemäßen Erinnerungskultur entsprechen soll. Im Zentrum stehen dabei jene Gedenktafeln für gefallene oder verstorbene Soldaten, die um und nach dem 2. Weltkrieg angebracht wurden (Gedenktafel für Generaloberst Löhr u.a.).

Erklärung der AMI-Hauptversammlung vom 15. November 2000 in Rom

- der Sicherheit des eigenen Vaterlandes und der Gemeinschaft der Völker dienen,

- der Gewalt wehren,

- den Mitmenschen solidarisch in jeder Art von Not und Gefahr beistehen, und damit umfassend einen Beitrag für den Frieden in der Welt leisten.

Der Leitsatz zu dieser Berufung, der auch einen unübersehbaren Bezug zur Bergpredigt besitzt, ist in der Pastoralkonstitution des II. Vatikanischen Konzils Gaudium et Spes (GS), 1965, Nr. 79, zu finden, wo es heißt: "Wer als Soldat im Dienst des Vaterlandes steht, betrachte sich als Diener der Sicherheit und Freiheit der Völker. Indem er diese Aufgabe recht erfüllt, trägt er wahrhaft zur Festigung des Friedens bei." Der Charakter des soldatischen Dienstes wird durch die folgende Aussage von Papst Johannes Paul II. anlässlich des Heiligen Jahres 1984 unterstrichen: "Euer Stand macht Euch zu Dienern und Mitverantwortlichen für das höchste Gut der Menschen ... Lernt vom Kreuze Christi und seiner Hingabe wahrhaft den Menschen und Eurem Volk zu dienen!" (8. April 1984)

Dadurch hat sich der Verantwortungsbereich jedes Gemeinwesens und damit auch der seiner Bürger und Soldaten entscheidend erweitert. Die transnationale, ja die internationale Verantwortung ist in einem bisher ungekannten Maße ge-stiegen. Die Sicherung des Gemeinwohls endet daher nicht mehr an Staatsgrenzen, sondert fordert solidarisches Denken und Handeln in größeren, weltweiten Zusammenhängen.

Hingegen haben andere Bedrohungen wie innerstaatliche Zerfallsprozesse und extremer Nationalismus an Bedeutung gewonnen, die ihren Ursprung im Wohlstandsgefälle, d.h. in der exponentiell wachsenden Diskrepanz zwischen Bevölkerungswachstum und Ressourcenallokation, und in Technologiesprüngen haben. So war am Ende des 20. Jahrhunderts jedenfalls eine starke Zunahme von Konflikten niedriger Intensität festzustellen, ausgelöst durch schwache oder schon inexistente staatliche Autoritäten und durch unüberbrückbare innergesellschaftliche Gegensätze wie ethnische und/oder religiöse sowie soziale Spannungen. Solche Konflikte gehen meist mit erheblichen Verletzungen der Menschenwürde und der Menschenrechte einher.

Die größte Bedrohung bei derartigen Konflikten liegt in der Gefahr der Eskalation. Das Eskalationsrisiko von Konflikten ist an zahlreichen historischen Beispielen nachvollziehbar. Diese Konflikte müssen daher möglichst rasch eingedämmt bzw. pazifiziert werden, damit Flächenbrände und größere militärische Auseinandersetzungen verhindert werden können.

Aufgrund der technologischen Entwicklung und der Reichweite moderner Waffen wird auch die geographische Distanz künftiger Konflikte ein immer geringerer Einflussfaktor. Bedrohungen können auch aus weiter Ferne entstehen; weltweit ist eine Massierung von Kampfmitteln und Massenvernichtungsmitteln feststellbar. Die Optionen des Cyber-War zur Lähmung von Informations-, Steuerungs- und Versorgungssystemen militärischer und ziviler Art werden laufend umfangreicher. Die Gefahr terroristischer Bedrohungen, von der Androhung des Einsat-zes von Massenvernichtungswaffen bis zur Wasservergiftung, sowie des organisierten Verbrechens, hat zugenommen und nimmt weiter zu. Damit erweitert sich aber auch die klassische Aufgabenstellung von Streitkräften über die der Landesverteidigung hinaus.

Dies schließt die Anwendung militärischer Gewaltmittel nicht aus, die dann sinnvoll und vertretbar ist, wenn sie in ein politisches, gesamtstrategisches Konzept zur Erhaltung oder Wiederherstellung des Friedens und der Menschenrechte eingebettet ist; der militärische Einsatz ist in diesem Bereich, über die direkte Abwehr einer aktuellen militärischen Aggression hinausgehend, nur dann ethisch vertretbar, wenn er, als ultima ratio, der Möglichkeit dient, umfassende und dauerhafte Friedensregelungen herbeizuführen.

Dies erfordert - je nach Funktions- und Verantwortungsbereich - Kenntnisse und Sensibilität für die ethnischen, kulturellen, sozialen und religiösen Bedingungen, sowie für die Umwelt, in einem möglichen Einsatzgebiet.

Auch die Kirche hat in den letzten Jahrzehnten immer wieder auf die Würde und die angeborenen Rechte des Menschen hingewiesen. Sie unterstrich ihre universale Geltung für alle Menschen und alle Kulturen als unabdingbare Voraussetzung für Gerechtigkeit und Frieden. Hier sind wir ganz konkret in unserem Leben, in unserem Staat, in der Welt gefordert. Denn der Ursprung dieser Achtung ist die Liebe zu jeder menschlichen Person, zu der jeder von uns verpflichtet ist.

Auch das Verbot der Gewaltanwendung in der VN-Charta von 1945 bestätigt diese Gedanken. Kennt doch die Satzung der Vereinten Nationen nur zwei Fälle der Anwendung legitimer zwischenstaatlicher Gewalt:

- Durch den Sicherheitsrat unter Kapitel VII, Art. 39 und 42, legitimierte Maßnahmen, sowie

- Gewaltanwendung als individuell oder kollektiv begründete Notwehr (Art. 51) - mit Einschränkungen.

Wenn hier vom Soldaten die Rede ist, ist damit der Soldat gemeint, der einer legitimen politischen Führung in einem demokratischen und freiheitlichen Staat in den Grenzen der nationalen und internationalen Rechtsordnung dient. Sittlich verbindende Regeln für die Erhaltung bzw. Sicherung des Friedens wurden auch durch die kirchliche Lehrtradition formuliert. In der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes werden mehrfach die Themen Gerechtigkeit für alle, Recht auf Verteidigung, Einschränkungen bei der (an sich legitimen) Gewaltanwendung oder das Bemühen um Förderung des Friedens angesprochen.

Seit Gaudium et Spes hat sich die Friedenslehre der Kirche weiterentwickelt. Auf die neuen Entwicklungen im sicherheitspolitischen Umfeld geht Papst Johannes Paul II. in seiner Botschaft zum Weltfriedenstag 2000 besonders ein: "Gegen alle mutmaßlichen 'Gründe' für den Krieg muss angesichts ebenso dramatischer wie komplexer Situationen der herausragende Wert des humanitären Rechtes und damit die Pflicht, das Recht auf humanitäre Hilfe für die leidende Bevölkerung und die Flüchtlinge zu gewährleisten, bekräftigt werden. ... Wenn die Zivilbevölkerung Gefahr läuft, unter den Schlägen eines ungerechten Angreifers zu erliegen, und die Anstrengungen der Politik und die Mittel gewaltloser Verteidigung nichts fruchteten, ist es offensichtlich legitim und sogar geboten, sich mit konkreten Initiativen für die Entwaffnung des Aggressors einzusetzen."

Diese Aussagen verbindet der Heilige Vater mit klaren Bedingungen, die vorliegen bzw. erfüllt sein müssen, und erklärt: "Die moralische und politische Legiti-mation dieser Rechte ... beruht nämlich auf dem Grundsatz, wonach das Wohl der menschlichen Person vor allem den Vorrang hat und jede menschliche Insti-tution überragt." Sie sind für das Selbstverständnis des katholischen Soldaten und die Erfüllung seines soldatischen Auftrages am Beginn des 3. Jahrtausends eine besondere Hilfe.

Auf Martin Luther geht das Wort "Das Schwert soll kein Christ für sich und seine Sache führen oder anrufen; dagegen für einen anderen kann und soll er's führen und anrufen, damit dem bösen Wesen gesteuert und die Rechtschaffenheit geschützt wird" zurück, das sich inhaltlich mit dieser katholischen Überzeugung deckt.

Gewalt und Drohung mit Gewalt waren immer Teil der menschlichen Existenz, ebenso die Notwendigkeit, sich selbst, seine Güter und Ressourcen und nicht zuletzt seine Religion vor ihr zu schützen. Die Verpflichtung des Einzelnen, auch hier einen Beitrag für die Gemeinschaft zu leisten, schloss immer die Aufgaben des Wächters oder des Soldaten mit ein.

Nach den Erfahrungen, besonders des 20. Jahrhunderts, gibt es heute einen breiten Konsens der internationalen Staatengemeinschaft darüber, unter bestimmten Voraussetzungen zugunsten bedrohter Staaten oder Volksgruppen zu intervenieren. Diese Entwicklung vollzog sich besonders im Rahmen der Organisation der Vereinten Nationen. Die Charta der Vereinten Nationen und die in diesem internationalen Forum erklärten allgemeinen Menschenrechte bilden im Vollzug eines VN-Mandates eine wesentliche politische und rechtliche Begründung auch für einen letztlich viel-leicht notwendigen Einsatz von Waffen, wie dies auch in der Friedenslehre der Katholischen Kirche als zulässig beurteilt wird. Auf dieser Grundlage hat sich seit dem ersten Einsatz von Soldaten auf Grund eines Mandats der Vereinten Nationen im Jahre 1948 (UNTSO) deren Aufgabenbereich ständig erweitert. Waren es zu Beginn vor allem die Funktion des fachkundigen Beobachters, die Trennung von Streitparteien und Verifikationsaufgaben, erweiterte sich das Aufgabenspektrum im Rahmen der Peace Support Operations auf fast alle militärischen Einsatzformen.

Diese Entwicklung des Auftrages des Soldaten von der nationalen Verteidigung hin zum "miles protector" in internationaler Solidarität stellt den Soldaten vor neue ethische Herausforderungen.

Der Mensch ist in seiner moralischen Integrität auch heute vielfach gefährdet. Der zunehmenden internationalen Verflechtung, den Bemühungen eines Ausgleiches von nationalen Interessen innerhalb internationaler Foren stehen enor-me wirtschaftliche, kulturelle und religiöse Unterschiede zwischen den Regionen und Staaten, Mangel an Ressourcen, Migrationen, drängende Probleme bedrohter Minderheiten und kritische Entwicklungen innerhalb mancher Staaten und Regionen gegenüber, die immer wieder zu Ausbrüchen von Gewalt führen.

Auch ein legitimierter Einsatz von Streitkräften, vor allem aber die Anwendung von Gewalt zur Abwendung derartiger Gefahren, steht immer in einem komplexen Spannungsfeld theologischer, ethischer, rechtlicher und humanitärer Normen. Dies verlangt vom Soldaten ein besonders großes Verantwortungsbewusstsein. Bei diesen ethischen Forderungen ist stets mit zu bedenken, dass erst der Einsatz den Soldaten mit vielen Faktoren konfrontiert, die im Friedensalltag so gut wie keine Rolle spielen. Abwägungen, wie sie Soldaten, besonders Vorgesetzte, im Einsatz treffen müssen, bleiben im Frieden weitgehend theoretisch und damit ohne wirkliche oder womöglich schwerwiegende Folgen. Übungen und Simulation bereiten den Soldaten in seinem fachlichen Bereich auf die hohen seelischen und körperlichen Belastungen im Einsatz vor. Auch für die vom Einzelnen gefor-derte Anwendung ethischer Normen im Ernstfall gibt es freilich eine Vorbereitung: Das Leben in und außer Dienst täglich verantwortungsbewusst und nach dem Gewissen zu gestalten; das Gewissen bleibt die letzte Instanz für persönliche Entscheidungen. Um aber ein Gewissen bilden zu können, bedarf der Ein-zelne sowohl einer gültigen Werteordnung als auch einer ausreichenden Sachkenntnis. Ansatzpunkt hierzu bieten die großen ethischen Traditionen, so die Goldene Regel aus der Bergpredigt (Mt 7, 12) - "Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch ihnen".

Für die Erfüllung seines Auftrages soll er bestrebt sein, sich jene grundlegenden Eigenschaften anzueignen, die ihm in seinen Entscheidungen und seinem Handeln helfen können, es für andere nachvollziehbar machen und ihn selbst vor schweren Fehlern bewahren:

- Klugheit, als Fähigkeit zur Unterscheidung von Gut und Böse in konkreten Situationen,

- Gerechtigkeit, die Achtung vor der Würde, den Rechten und den legitimen Ansprüchen des Anderen,

- Stärke, die Kraft, konsequent zu Wertordnungen und Entscheidungen zu stehen, aber auch dazu, später erkannte Fehler zu korrigieren,

- Maß, die Fähigkeit, die Stärken und Schwächen, die Leistungsfähigkeit bei sich selbst und bei anderen zu erkennen und zu berücksichtigen.

Im Bewusstsein seiner Verantwortung gegenüber Gott dient der katholische Soldat seinem Vaterland, seinen Mitbürgern und der mit diesen geteilten Wertordnung. Er steht aber auch in der Pflicht, Aufgaben zu erfüllen, die sich aus Bündnisverpflichtungen oder der internationalen Solidarität gegenüber Menschen ergeben, deren Menschenwürde und Menschenrechte verletzt werden.

Er erfüllt seinen Auftrag, wenn notwendig, auch unter Einsatz seines Lebens. Im Wissen um seine Aufgabe und um die Wirkung moderner Waffensysteme achtet er Würde und Menschenrechte eines Gegners und sucht Verletzungen und Schäden bei der Zivilbevölkerung zu vermeiden.

Er gehorcht rechtmäßigen Befehlen in Respekt vor den Gesetzen seines Landes, den völkerrechtlichen Normen und internationalen Vereinbarungen in Übereinstimmung mit seinem Gewissen. So soll er bereit sein, seinem Gewissen entsprechend unrechtmäßige Befehle abzulehnen, und die Konsequenzen seines Handelns zu tragen.

Der Soldat handelt ehrenhaft und korrekt, loyal und diszipliniert, offen und couragiert. Dies gilt besonders im Einsatz, sei es als Angehöriger eines nationalen oder multinationalen Verbandes. Er achtet andere Menschen und respektiert deren Religion, Kultur und Wertordnung. Er verhält sich dort zurückhaltend, wo sein Auftrag oder seine Funktion eine neutrale Position gegenüber politischen oder weltanschaulichen Fragen oder gegenüber anderen Religionen erfordert.

Besonders bei internationalen Einsätzen ist sich der Soldat bewusst, dass er als Repräsentant seiner Streitkräfte, seines Heimatstaates und als Vertreter der dort verantwortlichen internationalen oder multinationalen Organisation gesehen wird. Er vermeidet daher ein Verhalten, das ihn selbst oder seinen Verband in Misskredit bringen kann und die Glaubwürdigkeit des Einsatzes bei der Bevölkerung in Frage stellt.

Die folgenden Maximen sollen das Selbstverständnis des katholischen Soldaten von heute prägen. Sie gelten für alle Soldaten, in besonderem Maße aber für Vorgesetzte aller Ebenen in ihrer Funktion als Kommandant, Ausbilder und Erzieher:

Als Soldaten sind wir bereit, unseren Dienst am Frieden gemäß diesen Maximen zu leisten. Dazu sind jedoch politische, rechtliche und ethische Rahmenbedingungen erforderlich. Diese zu erhalten oder zu schaffen ist gemeinsame Aufgabe von Politik, Streitkräfte, Kirche und Gesellschaft:

* Betreiben und Weiterentwickeln einer aktiven Politik der Gerechtigkeit, des Friedens und der Integrität der Schöpfung, und einer wirksamen Krisenprävention zur Förderung der Lebensqualität,

* Bemühen um eine Weiterentwicklung des Völkerrechtes im Hinblick auf die Bedingungen und Umstände der humanitären Intervention,

* Beachtung der ethischen Normen bei allen Entscheidungen über militärische Einsätze, die weder im Hinblick auf ihre Ziele noch auf die eingesetzten Mittel gegen die Menschenwürde oder gegen die Menschenrechte verstoßen dürfen. Darüber hinaus soll einer Studie zu den ethischen Auswirkungen sowie den Folgen der Entwicklung und Verwendung nicht tödlicher Waffen besondere Priorität zukommen, um ihnen denselben rechtlichen Status wie den sogenannten ABC-Waffen seit dem letzten Jahrhundert zu verleihen,

* Gewährleisten der Religionsfreiheit in den Streitkräften,

* Sicherstellen der freien Religionsausübung und Hilfe zur Gewissensbildung in allen Fragen, die den Dienst des Soldaten betreffen, durch seelsorgliche Begleitung überall dort, wo Soldaten ihren Dienst tun,

* Unterstützung bei internationalen Regelungen für die Zusammenarbeit von Militärgeistlichen verschiedener Nationen,

* besondere seelsorgliche Begleitung von Familienangehörigen der im Ausland eingesetzten Soldaten, zur Aufrechterhaltung familiärer Stabilität,

* Anerkennung und solidarische Unterstützung des soldatischen Friedens-dienstes durch alle gesellschaftlichen Kräfte,

* Breite Unterstützung von kirchlichen Helfern innerhalb der Streitkräfte seitens der Bischofskonferenzen und lokalen Bischöfe, sowie der Weiterentwicklung der kirchlichen Friedenslehre auf allen Ebe

Die Arbeitsgemeinschaft katholischer Soldaten -

Eine katholische Aktion des Militärordinariates.

Das Statut des Militärordinariates der Republik Österreich vom 21. März 1989 bezeichnet die Arbeitsgemeinschaft katholischer Soldaten als die Katholische Aktion im Jurisdiktionsbereich des Militärbischofs. Damit wurde - unter Beibehaltung der bisherigen Bezeichnung - der Erweiterung des Jurisdiktionsbereiches auf die zivilen Angehörigen des Bundesheeres und deren Familien Rechnung getragen.

Die Arbeitsgemeinschaft katholischer Soldaten versteht sich als eine Bewegung der Soldaten und zivilen Angehörigen des Bundesheeres, die das Laienapostolat im täglichen Dienstbetrieb verwirklichen wollen. Als eine Gemeinschaft von Christen versuchen ihre Angehörigen, durch Erhaltung und Entfaltung christlichen Lebens im Bundesheer, durch Unterstützung der Militärseelsorger, durch gemeinsame Eucharistiefeier und religiöse Fortbildung dazu beizutragen. Dazu gehört vor allem ein ständiges Bemühen um Gewissensbildung und Schärfung des Bewußtseins.

Aus der Überzeugung, dass Friedensgesinnung und Dienst in Streitkräften einander nicht ausschließen, bemühen sich die Angehörigen der Arbeitsgemeinschaft katholischer Soldaten

• mitzuhelfen, den Frieden den wir haben zu erhalten und zu sichern,

• mitzuhelfen, durch Verwirklichung von Gerechtigkeit und Nächstenliebe den Frieden zu fördern,

• für den Frieden, den wir durch unser eigenes Bemühen allein nicht schaffen und erhalten können, zu beten.

Im Sinne von "Gaudium et Spes" (Nr. 79) dienen damit auch die katholischen Soldaten und zivilen Angehörigen des Bundesheeres dem Frieden und der Sicherheit unserer Nachbarn und aller Völker. Dieses Bemühen wurde nicht zuletzt auch durch die Teilnahme österreichischer Soldaten an den friedenserhaltenden und friedenssichernden Operationen der Vereinten Nationen sichtbar - es wurde durch die Verleihung des Friedens-Nobelpreises im Jahr 1988 gewürdigt.

Als Katholische Aktion des Militärordinariates bemüht sich die Arbeitsgemeinschaft katholischer Soldaten besonders um die ethische Erziehung und Entwicklung des Kaderpersonals und der Soldaten, die ihren Wehrdienst ableisten. Dazu gehört zum Beispiel auch die Feier des Weltfriedenstages in den Garnisonen des Bundesheeres zu Jahresbeginn.

Die Arbeitsgemeinschaft katholischer Soldaten bemüht sich aber auch über den nationalen Rahmen hinaus im Apostolat Militaire International um die Verwirklichung von Gerechtigkeit und Frieden. Organisation der AKS Die Arbeitsgemeinschaft kath. Soldaten in einer Militärpfarre hat im Grunde die analogen Aufgaben wie die Gliederungen der Katholischen Aktion auf Ebene der zivilen Pfarre.

Die Angehörigen der AKS einer Militärpfarre übertragen die Durchführung der laufenden Angelegenheiten dem Pfarrausschuß. Der Pfarrausschuß ist das leitende und planende Organ der AKS in der Militärpfarre. Seine Amtszeit beträgt fünf Jahre. Der Pfarrausschuß wählt zu seiner Leitung einen Vorsitzenden sowie die erforderlichen Funktionsträger.

Er setzt sich zusammen aus:

• Vorsitzender

• Militärpfarrer (und Militärpfarrer des Milizstandes)

• Schriftführer

• Kassier

• Rechnungsprüfer - jene Angehörigen der AKS, die in den Pfarrausschuß entsandt wurden.

Wichtig ist eine enge Verbindung zum Militärpfarrgemeinderat. Damit kann eine sinnvolle Aufgabenverteilung in der Militärpfarre erfolgen. Die AKS der Militärpfarre hält zur Katholischen Aktion in ihrer Diözese und wenn möglich auch zur Diözese selbst einen engen Kontakt.

Ein stiller Aufschrei - mit roher Gewal…

11. Station – Jesus wird an das Kreuz genagelt Es ist der Moment, in dem jede Flucht endet. Am Gipfel angekommen...

WeiterlesenEin Moment, in dem nichts mehr verborgen…

10. Station - Jesus wird seiner Kleider beraubt Auf dem staubigen Hügel von Golgota steht ein Mensch – nicht mehr geschützt...

WeiterlesenNicht mehr weiterkönnen und zu Boden geh…

9. Station - Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz Jesus liegt am Boden. Nicht zum ersten Mal, nicht zum...

WeiterlesenEin Blick hinter die Tränen

Die 8. Station des Kreuzwegs – Jesus begegnet den weinenden Frauen Auf dem staubigen, steinigen Weg zur Schädelstätte, wo das Kreuz...

WeiterlesenEin Moment der Last – und des Menschseins

Zur 5. Station des Kreuzwegs: Simon von Zyrene hilft Jesus das Kreuz tragen Manchmal führen uns die Wege des Lebens dorthin, wo wir gar nicht hinwollen. Ein Feldweg, ein Passant, ein…

Informationen aus der KircheEine stille Begegnung im Lärm des Leidens

4. Kreuzwegstation: Jesus begegnet seiner Mutter Zwischen Staub, Geschrei und der brutalen Härte eines öffentlichen Martyriums ereignet sich etwas zutiefst Menschliches: Jesus begegnet seiner Mutter. Es ist ein Moment, der in…

Informationen aus der KircheDer Kreuzweg – damals wie heute ein Weg, der bewegt.

3. Station: Der Fall - Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz Durch die staubigen, engen Gassen Jerusalems treibt man ihn vor sich her. Der Mann, an dem sich Himmel und…

Informationen aus der Kirche

Der Kreuzweg – damals wie heute ein Weg, der bewegt.

Station: Verurteilt – Unschuld im Schatten der Macht Ein Mensch steht vor dem Richter. Nicht irgendein Mensch – Jesus. Nicht irgendein Richter – Pilatus, der römische Statthalter. Und nicht irgendein…

Informationen aus der KircheFastentücher: Eine alte Tradition in der Kirche

In der Fastenzeit bietet sich in vielen Kirchen ein besonderes Bild: Altar und bildliche Darstellungen Jesu werden hinter kunstvoll gestalteten Tüchern verborgen. Doch was steckt hinter dieser Tradition? Wo liegen…

Informationen aus der KircheFranziskus - Der Papst, für den auch seine Kritiker beten

25. Februar 2025 – Der Petersplatz füllt sich langsam mit Gläubigen, Kerzen flackern im kühlen Abendwind, Rosenkränze gleiten durch betende Finger. Doch anders als 2005, als Johannes Paul II. auf…

Informationen aus der Kirche

14. Feber: Valentinstag

Der Valentinstag, der immer am 14. 02. gefeiert wird, ist in erster Linie den Verliebten vorbehalten. Dass der Priester und Märtyrer Valentin gerade zum Patron der Verliebten geworden ist, ist…

Informationen aus der Kirche10. Feber: Hl. Scholastika - Die stille Kraft des Glaubens

Wer liebt, vermag mehr. So lautet das unausgesprochene Motto der Heiligen Scholastika, der Zwillingsschwester des Heiligen Benedikt von Nursia. Ihr Gedenktag, der 10. Februar, wird in der katholischen, anglikanischen und orthodoxen…

Informationen aus der Kirche6. Feber: Gedenktag Hl. Dorothea

Die Heilige Dorothea: Ein Märtyrerleben zwischen Glauben und Legende Die Wurzeln des Glaubens Dorothea war eine junge Frau, die am Ende des 3. Jahrhunderts in Caesarea in Kappadokien lebte, einer Region Kleinasiens…

Informationen aus der Kirche

- 1

- 2

- 3

Empfehlungen

Österreich nimmt Abschied von Papst Fran…

Ein Requiem im Wiener Stephansdom vereinte Kirche, Politik und Gläubige Mit einem feierlichen Requiem im Wiener Stephansdom verabschiedete sich Österreich am Montagabend offiziell von Papst Franziskus. Unter großer Anteilnahme von Kirche... Weiterlesen

Ostern bei AUTCON27/UNIFIL im LIBANON

Derzeit befinden sich 164 Soldatinnen und Soldaten im Einsatzraum. Die Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Kontingents, sind unter anderem für die Logistik sowie die Brandbekämpfung im Camp NAQOURA verantwortlich. Zu den... Weiterlesen

Chrisammesse mit Militärbischof Freistet…

In der Soldatenkirche in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim feierte am Dienstag der Karwoche Militärbischof Dr. Werner Freistetter in Konzelebration mit dem erst kürzlich ernannten Weihbischof für die Diözese Graz-Seckau, Militäroberkurat... Weiterlesen

Schriftenreihe der Militärbischöflichen …

Die Schriftenreihe der Militärbischöflichen Bibliothek behandelt Fragen der Soldatenseelsorge und militärischen Berufsethik, der Rolle von Religion im militärischen Kontext und ihres Beitrags zum Frieden. Sie wird vom evangelischen Militärsuperintendenten und... Weiterlesen

Ein Fels des Gebets: Johannes Paul II. z…

Ein Erbe der Spiritualität und Standhaftigkeit Am 2. April 2005 schloss Papst Johannes Paul II. nach beinahe 27 Jahren im Amt für immer die Augen. Zwanzig Jahre später gedenken Gläubige auf... Weiterlesen

Todestag von Papst Johannes Paul II. jäh…

Am 2. April 2005 nahm die ganze Welt Anteil am Sterben von Johannes Paul II. Das Gedenken an den über 26 Jahre lang regierenden Papst wird auch in Österreich hochgehalten... Weiterlesen

Papst Franziskus: Ein eindringlicher App…

Ein Mahnruf aus dem Vatikan: Der Pontifex fordert in seiner Sonntagsbotschaft verstärkte Friedensbemühungen in Krisengebieten weltweit. Papst Franziskus hat mit Nachdruck an die politischen Führer des Südsudan appelliert, Spannungen abzubauen und... Weiterlesen

Das ewige Ringen um den Ostertermin

Eine historische Chance bleibt ungenutzt In einem seltenen Zufall fallen 2025 die Ostertermine der katholischen, protestantischen und orthodoxen Kirchen auf denselben Tag: den 20. April. Ein willkommener Anlass, um ein seit... Weiterlesen

Fastentücher: Eine alte Tradition in der…

In der Fastenzeit bietet sich in vielen Kirchen ein besonderes Bild: Altar und bildliche Darstellungen Jesu werden hinter kunstvoll gestalteten Tüchern verborgen. Doch was steckt hinter dieser Tradition? Wo liegen... Weiterlesen

25. März: Mariä Verkündigung - Ein …

Am 25. März begeht die katholische Kirche das Hochfest der Verkündigung des Herrn. Der Ursprung dieses besonderen Tages liegt in einer der bewegendsten Szenen des Neuen Testaments: der Begegnung der... Weiterlesen

Papst Franziskus zurück im Vatikan: Ein …

Nach mehr als fünf Wochen in der römischen Gemelli-Klinik ist Papst Franziskus am Sonntag in den Vatikan zurückgekehrt. Sein Genesungsweg bleibt jedoch anspruchsvoll: Eine zweimonatige Rekonvaleszenz unter strenger ärztlicher Aufsicht... Weiterlesen

Aufrüstung allein sichert keinen Frieden…

Friedensappell zum Abschluss der Bischofskonferenz Mit eindringlichen Worten hat Erzbischof Franz Lackner, Vorsitzender der österreichischen Bischofskonferenz, an die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft appelliert. "Waffen alleine werden den Frieden nicht sichern", betonte... Weiterlesen

Welt in Unordnung! - Neue Weltordnung? G…

Ein Forum für sicherheitspolitische und friedensethische Debatten Die Gemeinschaft Katholischer Soldaten (GKS) der Deutschen Bundeswehr lud vom 16.18.03.2025 in die renommierte GKS-Akademie Oberst Dr. Helmut Korn ein. Die Veranstaltung, die im... Weiterlesen

Ein Appell aus der Klinik: Papst Franzis…

In einer Welt, die von Kriegen und Konflikten zerrüttet ist, erhebt Papst Franziskus seine Stimme aus ungewohnter Umgebung. Aus der römischen Gemelli-Klinik heraus, in der er sich derzeit in medizinischer... Weiterlesen

Feierlicher Gottesdienst und Austausch i…

Die Frühjahrsvollversammlung der Österreichischen Bischofskonferenz fand in diesem Jahr in der traditionsreichen Erzabtei Pannonhalma in Ungarn statt. Ein Höhepunkt der Zusammenkunft war der festliche Gottesdienst zum Hochfest des heiligen Josef... Weiterlesen

Johannes Nepomuk – Der Brückenheilige un…

Ein Heiliger zwischen Legende und Geschichte Johannes Nepomuk, auch bekannt als Jan Nepomucký, ist eine der faszinierendsten Heiligengestalten Mitteleuropas. Sein Leben und Martyrium prägten nicht nur die katholische Kirche, sondern auch... Weiterlesen

19. März: Hl. Josef

Der stille Held des Glaubens Am 19. März feiert die katholische Kirche den Gedenktag des heiligen Josef, des Ziehvaters Jesu. Trotz seiner zentralen Rolle im Leben Jesu bleibt Josef eine eher... Weiterlesen

Gemeinsames Fasten der Religionen 2025: …

Ein außergewöhnliches Zusammentreffen der Fastenzeiten Im Jahr 2025 fällt eine seltene religiöse Konvergenz auf: In den Monaten März und April überschneiden sich die zentralen Fastenzeiten der drei großen abrahamitischen Religionen –... Weiterlesen

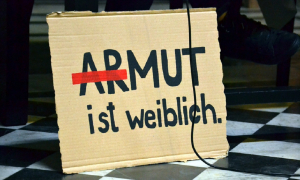

Weltfrauentag - Gleichstellung jetzt!

Zum Weltfrauentag mahnen die Präsidentinnen von Caritas und Arbeiterkammer eine konsequente Gleichstellungspolitik ein. Einkommensunterschiede, unfaire Verteilung der Sorgearbeit und Altersarmut seien Beweise dafür, dass Frauen in Österreich weiterhin strukturell benachteiligt... Weiterlesen

Der 8. März: Internationaler Frauentag

Ein Tag des Kampfes und der Errungenschaften Seit den gesellschaftlichen Umbrüchen der 1970er Jahre wird der Internationale Frauentag auch in Österreich am 8. März gefeiert. Doch der Kampf um Frauenrechte begann... Weiterlesen

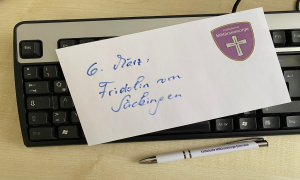

6. März: Fridolin von Säckingen

Ein Heiliger zwischen Legende und Geschichte Der Name Fridolin bedeutet "der Friedensreiche" und spiegelt das Wirken dieses bemerkenswerten Mannes wider, der als Missionar, Abt und Wundertäter am Oberrhein bekannt wurde. Sein... Weiterlesen

"Autofasten" setzt Zeichen für…

Ein bewusster Verzicht für eine bessere Zukunft Jedes Jahr zur Fastenzeit räumt die Initiative "Autofasten" der Frage nach nachhaltiger Mobilität besonderen Platz ein. 2025 ruft die von katholischen und evangelischen Umweltbeauftragten... Weiterlesen

Aschenkreuzspendung in der Militärpfarre…

Heute um 11:00 Uhr fand in der Militärpfarre beim Militärkommando Wien die feierliche Spendung des Aschenkreuzes statt. Die Liturgie wurde von Militärerzdekan Harald Tripp geleitet. Auch wurde ein schönes Zeichen... Weiterlesen

Franziskus - Der Papst, für den auch sei…

25. Februar 2025 – Der Petersplatz füllt sich langsam mit Gläubigen, Kerzen flackern im kühlen Abendwind, Rosenkränze gleiten durch betende Finger. Doch anders als 2005, als Johannes Paul II. auf... Weiterlesen

25. Feber: Heilige Walburga - Schutzpatr…

Eine englische Prinzessin als deutsche Heilige Die Heilige Walburga, auch Walpurgis genannt, gehört zu den bedeutendsten Frauengestalten der christlichen Missionierung Europas. Geboren um 710 in Devonshire, England, war sie die Tochter... Weiterlesen

"Sei besiegelt durch die Gabe Gotte…

Nach intensiver Vorbereitung empfingen am Freitag, den 21. Februar 2025, zehn Rekruten aus niederösterreichischen Garnisonen das Sakrament der Firmung. Die feierliche Zeremonie fand in der Pfarrhofkirche Pitten statt und wurde... Weiterlesen

Hoffnung statt Hass: Villach gedenkt der…

Ein stiller Marsch, bewegende Worte und ein gemeinsames Zeichen gegen Terror und Spaltung: Politik, Kirche und Gesellschaft vereinen sich in Villach im Gedenken an die Opfer der Gewalttat. Ein Stadtbild in... Weiterlesen

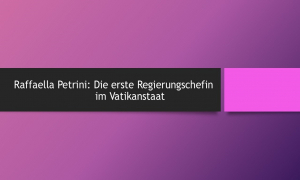

Erstmals eine Frau als Regierungschefin …

Ein Meilenstein in der Geschichte des Vatikans Zum ersten Mal in der Geschichte des Vatikanstaates übernimmt eine Frau die Regierungsgeschäfte: Papst Franziskus hat die 56-jährige Ordensfrau Raffaella Petrini zur neuen Regierungschefin... Weiterlesen

Valentinstag weltweit: Traditionen der …

Der Valentinstag – ein Fest der Liebe mit vielen Gesichtern Jedes Jahr am 14. Februar feiern Menschen auf der ganzen Welt den Valentinstag – den Tag der Verliebten. Doch während in... Weiterlesen

11. Feber: Welttag der Kranken 2025 - Ei…

Am 11. Februar 2025 begeht die katholische Kirche weltweit den "Welttag der Kranken", einen Gedenktag, der nicht nur den leidenden Menschen gewidmet ist, sondern auch jenen, die tagtäglich mit Mitgefühl... Weiterlesen

10. Feber: Hl. Scholastika - Die stille …

Wer liebt, vermag mehr. So lautet das unausgesprochene Motto der Heiligen Scholastika, der Zwillingsschwester des Heiligen Benedikt von Nursia. Ihr Gedenktag, der 10. Februar, wird in der katholischen, anglikanischen und orthodoxen... Weiterlesen

Internationaler Gipfel im Vatikan: Kinde…

Ein Treffen für die Zukunft der Kinder Unter dem Leitgedanken „Lasst sie uns lieben und beschützen“ hat am 3. Februar 2025 im Vatikan ein hochkarätig besetzter Gipfel zu den Rechten von... Weiterlesen