Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Die Soldatenfirmung der Militärpfarren beim Militärkommando Niederösterreich

Sechs Rekruten aus verschiedenen Garnisonen von Niederösterreich haben sich vom 08.-11.11.2022 gewissenhaft auf die Firmung im Seminarzentrum Seebenstein vorbereiten lassen. Am 11.11. spendete Militärbischof Werner Freistetter den jungen Männern das Sakrament der Firmung in der Pfarrhofkirche zum Hl. Martin in Pitten.

Musikalisch wurde diese Festmesse gestaltet von einer Combo der Militärmusik Niederösterreich. Mögen die Firmlinge nun be-geist-ert in ihr weiteres Glaubensleben hinausgehen und diesen Tag lange in freudiger Erinnerung behalten.

Firmunterricht in Seebenstein

Auf der Suche nach dem Hl. Geist. Die Soldatenfirmung der Militärpfarren Niederösterreichs

Der Hl. Geist, der Anwalt, der Beistand, der Tröster - nur einige Namen für diese göttliche Person, die bei der Firmung auf die Firmkandidaten herabgerufen wird. Wer dieser ist, was dieser vermag, wie dieser wirkt…, das sind nur einige Fragen und Themen, die an diesem Tagen beim Firmvorbereitungskurs der Militärpfarren Niederösterreichs im Seminarzentrum Seebenstein angesprochen und behandelt werden. Keine einfache Aufgabe für das Vorbereitungsteam unter der Leitung von Militäroberkurat Oliver Hartl, aber ein schöne und herausfordende. Gilt es doch, jungen Christen mit ihrem kritischen Blick neue Antworten und tiefere Einblicke in unsere Religion zu geben.

Sechs Rekruten aus verschiedenen Garnisonen von Niederösterreich wollten es genauer wissen und haben sich zum Firmvorbereitungskurs angemeldet, der vom 8.-11.11.2022 im Seminarzentrum abgehalten wird. Sehr aufgeweckte junge Männer, die offen sind für Neues – so würde ich diese beschreiben. Genau die richtige Einstellung, damit ihre Suche nach dem Hl. Geist eine erfolgreiche sein kann und ihr Wunsch nach dem Spüren und Vernehmen von dessen Kraft erfüllt wird.

Am 11.11. werden die Rekruten das Sakrament der Firmung durch Militärbischof Werner Freistetter empfangen. Der Firmgottesdienst findet in der Pfarrhofkirche zum Hl. Martin in Bitten statt und wird musikalisch von einer Combo der Militärmusik Niederösterreich umrahmt. Möge ihre Firmung sie „be-geist-ern“ und dieser einmalige Tag lange in ihnen nachwirken.

Firm werden und ein bewusstes Ja sprechen

Mit den Worten „Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist“ und dem Aufzeichnen des Kreuzes mit Chrisam auf die Stirn spendete Militärerzdekan Harald Tripp sieben jungen Soldaten das Sakramtent der Firmung. Aber nicht nur dieses.

Es ist nicht gerade alltäglich und schon gar nicht selbstverständlich, dass junge Männer sich während ihres Präsensdienstes dazu entscheiden, sich firmen zu lassen. Es ist mutig, in Zeiten wie diesen und in diesem Umfeld sich bewusst dafür auszusprechen und sich auf den Empfang des Firmsakramentes vorbereiten zu lassen. Aber diese jungen Männer setzten dieses Zeichen, entschieden sich, ein bewusstes Ja zu ihrem Glauben und zu ihrer Kirche zu sagen und bekundeten damit auch die Bereitschaft, darin Verantwortung zu übernehmen.

Zwei der jungen Soldaten, es sind dies die zwei, die die Kerze in der Hand halten, empfingen in dieser Feier auch das Sakrament der Eucharistie. Das Sakrament der Firmung und der Eucharistie wurde durch Militärerzdekan Harald Tripp gespendet. Feierlich umrahmt wurde diese Feier durch ein Ensemble der Gardemusik Wien.

Die letzten zwei Jahr war die Leistungsschau des österreichischen Bundesheeres am 26. Oktober in Wien coronabedingt abgesagt worden. Es gab nur die traditionelle Kranzniederlegung und Rekrutenangelobung, die live im Fernsehen und Internet mitverfolgt werden konnte. Dieses Jahr gab es ein Comeback.

Der Nationalfeiertag begann mit einer Messe um 0730 Uhr in der Michaelerkirche, welcher Militärbischof Werner Freistetter vorstand. Bei der Angelobung der Rekruten am Heldenplatz traten neben dem Militärkommandanten von Wien Kurt Wagner, Bürgermeister Michael Ludwig, Bundesministerin Klaudia Tanner, Bundeskanzler Karl Nehammer, Bundespräsident Alexander van der Bellen auch die Militärseelsorgen gemeinsam auf und sprachen jeweils zu den Anzugelobenden. Wie vor der Corona-Pandemie gab es eine Leistungsschau mit Kampf-/Gefechtsfahrzeugen und Hubschraubern. Unter den vielen Attraktionen fand sich auch das Zelt der Militärseelsorge mit dem Motto „Im Mittelpunkt: Der Mensch“.

Wie schon die Jahre zuvor waren in diesem Zelt die sechs Konfessionen der Militärseelsorge vertreten. Von den christlichen Konfessionen waren die römisch-katholische Kirche sowie die evangelische Kirche und die orthodoxe Kirche (seit 2011) in der Militärseelsorge vertreten. Dazu kamen in den letzten Jahren noch die islamische (seit 2015), die alevitische (seit 2016) und die jüdische Militärseelsorge (seit 2017). Geistliche und Mitarbeiter der im Bundesheer vertretenen Militärseelsorgen gaben Einblicke in das Wirken der Seelsorge innerhalb des Österreichischen Bundesheeres. Auch Militärbischof Werner Freistetter war persönlich im Zelt und nahm sich viel Zeit für die Fragen der Besucherinnen und Besucher.

Österreichischer Militärbischof Freistetter in Interview über den Nationalfeiertag, Ukraine-Krieg, steigende Nachfrage nach seelsorglicher Begleitung unter Soldatinnen und Soldaten und Erwartungen im Blick auf den Synodalen Prozess

Militärbischof Werner Freistetter ruft anlässlich des Nationalfeiertags (26. Oktober) zum Gebet für die Menschen in der Ukraine auf: "Nehmen wir diesen Tag zum Anlass, für die Menschen in der Ukraine zu beten und seien wir bei allen Schwierigkeiten, mit denen wir gerade jetzt zu kämpfen haben, dankbar für die Freiheit, den Frieden und das demokratische politische Leben in unserem Land", betonte Freistetter in einem Kathpress-Interview am Montag. Die Kirchen würden gerade in dieser schwierigen Zeit einen wichtigen Beitrag und Dienst der Solidarität leisten.

Die Sorgen vieler Menschen im Blick auf das Drohszenario einer nuklearen Eskalation teile er, so Freistetter weiter. Jede Drohung einer Atommacht, diese Waffen einzusetzen, böte Anlass genug zur Sorge: "Aber ich hoffe wie wir alle, dass der russische Präsident diesen Schritt nicht ernsthaft in Betracht ziehen wird, weil das auch für die russischen Ziele und ihn selbst sehr riskant wäre, wie er sicher sehr gut weiß." Daher setze sich der Heilige Stuhl auch seit vielen Jahren "ganz massiv für nukleare Abrüstung und in weiterer Folge für die Abschaffung sämtlicher Atomwaffen ein", erinnerte der Militärbischof.

Zwiespältig bewertete Freistetter Bilder der Segnung junger Soldatinnen und Soldaten in Russland. Dies gehöre zwar zu den "wichtigsten Aufgaben der Seelsorger", wenn ein kirchlicher Segen jedoch "zur Legitimation eines Angriffskriegs oder zur Steigerung der Kampfbereitschaft missbraucht wird, widerspricht das klar meinem Verständnis von Militärseelsorge". Dies sei dann kein "Dienst an den Menschen mehr", stellte Freistetter klar.

Die aktuell angespannte Lage lasse auch die Soldatinnen und Soldaten im Bundesheer nicht unberührt, wusste der Bischof weiters zu berichten. So zeigten sich viele Soldaten "erschüttert über die Ereignisse in der Ukraine" und blickten sorgenvoll in die Zukunft. Dies spüre man auch in der Militärseelsorge, insofern diese in Krisenzeiten stärker gefordert und angefragt sei, "weil dann auch persönliche Probleme zunehmen, mit denen sich die Bundesheerangehörigen und ihre Familien an sie [die Militärseelsorger, Anm.] wenden".

Dankbar zeigte sich Freistetter schließlich für die Initiative zum Synodalen Prozess von Papst Franziskus. Auch wenn man sich "von einem so breiten Prozess und so vielen Positionen" inhaltlich "wahrscheinlich keine revolutionären Neuerungen auf weltkirchlicher Ebene erwarten" dürfe, so sei der Prozess an sich schon "wertvoll, weil er das Bewusstsein festigt, dass wir alle zusammen, nicht nur der Papst oder die Bischöfe, die Kirche Christi sind". In der Militärdiözese sei der Prozess jedenfalls "ganz breit angesetzt" worden, u.a. mithilfe einer Online-Befragung, um eine möglichst breite Beteiligung zu erreichen. "Das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen."

Quelle: kathpress

Am 19.10. feierte Vizeleutnant Markus Stromberger mit einer Dankandacht „50 Lebensjahre und 25 Jahre Dienst in der Militärseelsorge“ in der Soldatenkirche. Die musikalische Gestaltung übernahm die Militärmusik Kärnten und Brigadier Eugen Gallent an der Orgel.

Ein Danke für die Zusammenarbeit, die Kameradschaft, die Freundschaft, das Vertrauen – ein Fest nicht für Vizeleutnant Stromberger, sondern für ALLE!

Viele Gäste aus dem Militär, der Militärseelsorge, aus der Diözese Gurk, der Landes- und Stadtpolitik, den Blaulichtorganisationen folgten den Ruf in die Soldatenkirche. Anschließend wurde im Begegnungszentrum der Militärpfarre auf den Jubilar angestoßen. Im Rahmen dieser Feierlichkeiten wurde für ein Sozialprojekt in UGANDA gespendet.

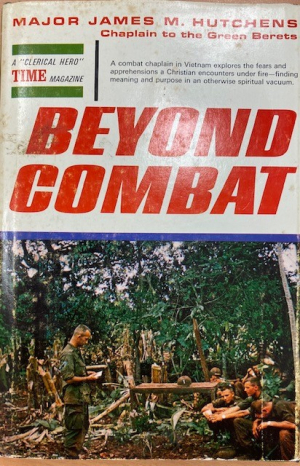

James M. Hutchens schildert in „Beyond Combat“ seine Erlebnisse während seines einjährigen Einsatzes als Militärseelsorger im Vietnamkrieg. Ursprünglich war Hutchens dem 70. Pionierbataillon zugeteilt, das im August 1965 nach Vietnam verlegt wurde. Anschließend wurde Hutchens, der 1955-1957 selbst als Luftlandeinfantrist im 511th Parachute Infantry Regiment gedient hatte, der 173rd Airborne Brigade zugeteilt und nahm mit dieser an der „Operation Hump“ sowie den Kämpfen um Hill 65 teil.

"Macht die Fenster der Kirche weit auf!" Das war das Motto, das Papst Johannes XXIII. (1958-1963) nach seinem Amtsantritt ausgab. Es war wie ein Weckruf, der damals durch die katholische Kirche ging. Und es war gleichsam das Motto für das Zweite Vatikanische Konzil.

Sehr vieles, was für uns heute in der Kirche als selbstverständlich und vertraut erscheint, ist eine Folge der Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils. Heute vor 60 Jahren - am 11. Oktober 1962 - wurde das Zweite Vatikanische Konzil (1962-65) eröffnet. Rund 2.800 Konzilsväter berieten in den folgenden Jahren in insgesamt vier Sitzungsperioden im Petersdom darüber, wie die Kirche ihre Botschaft unter den Bedingungen der modernen Welt und von weltanschaulichem Pluralismus verkünden kann. Das von Papst Johannes XXIII. (1958-1963) kurz nach seiner Wahl angekündigte Konzil war die bislang letzte beschlussfassende Versammlung aller Bischöfe der katholischen Weltkirche. Es endete am 8. Dezember 1965 unter Papst Paul VI. (1963-1978). In den drei Jahren erarbeiteten die Konzilsväter 16 Dokumente: 4 Konstitutionen, 9 Dekrete und 3 Erklärungen.

An der Spitze des österreichischen Episkopats, das am Konzil teilnahm, stand der Wiener Erzbischof Kardinal Franz König (Wien). Weitere bischöfliche Konzilsteilnehmer waren Andreas Rohracher (Salzburg), Josef Köstner (Gurk), Franz Zauner (Linz), Josef Schoiswohl (Graz-Seckau), Stephan Laszlo (Eisenstadt), Franz Zak (St. Pölten), Paulus Rusch (Innsbruck) sowie die Weihbischöfe Leo Pietsch (Graz-Seckau), Bruno Wechner (Feldkirch), Jakob Weinbacher (Wien) und Franz Jachym (Wien).

Daneben wurden folgende vier Österreicher zu Sachverständigen des Konzils berufen: Der Geistliche Assistent der Katholischen Aktion Österreichs, Kanonikus Ferdinand Klostermann (Linz), der Generalprokurator der Augustinerchorherren in Rom, Abt Karl Egger, sowie die Innsbrucker Theologieprofessoren P. Karl Rahner und P. Josef Jungmann.

Das Zweite Vatiakanische Konzil:

Dieses war zweifellos das größte und einschneidendste kirchliche Ereignis des 20. Jahrhunderts.

Es dauerte von 1962-1965.

Umfangreiche Reformen wurden durch dieses in der katholischen Kirche eingeleitet: Die Anerkennung der Religionsfreiheit, die Forcierung der ökumenischen Dialogs und des Dialogs mit nichtchristlichen Religionen, eine Liturgiereform ( Gottesdienste in der Muttersprache)

Insgesamt 434 Periti (offizielle Konzilsberater) nahmen teil, darunter auch Laien.

Lingua Latina: Die Konferenzsprache war damals Latein.

Johannes XXIII. wollte hier keine Verurteilungen, keine neuen Dogmen. Sein Wunsch war ein von der Seelsorge geprägtes Konzil. Ein Konzil, das dem Dialog sich verpflichtet sah, eine Denkfabrik für die Fragen der Christen im 20. Jahrhundert.

Quellen: kathpress, katholisch.de

Am 8.Oktober lud die Theresianische Militärakademie zum Tag der Leutnante. Die insgesamt 70 Berufs- und 31 Milizsoldaten aus dem Lehrgang „Freiherr Lenk von Wolfsberg“, darunter 3 Soldatinnen, wurden am Theresienplatz feierlich übernommen. Erstmalig schlossen Offiziersanwärter aus Bosnien und Herzegowina die österreichische Truppenoffziersausbildung ab.

Die Ausmusterung begann um 1300 Uhr mit einer dynamischen Vorführung, um den Anwesenden die Aufgaben und die Fähigkeiten der jungen Offiziere sowie die unterschiedlichen Waffengattungen des Österreichischen Bundesheeres zu präsentieren.

Nach dem Einmarsch der Leutnante, der Militärmusik und der Ehrenformation der Garde hielt der Kommandant der Militärakademie Generalmajor Karl Pronhagl eine kurze Rede. Neben dem designierten Generalstabschef Generalmajor Rudolf Striedinger, Bundesministerin Klaudia Tanner und Bundespräsidenten Alexander van der Bellen sprachen auch die Vertreter der Militärseelsorgen zu den Offizieren. Militärbischof Werner Freistetter sprach ein Gebet und gab den jungen Offizieren Gedanken zu dem Begriff Treue mit auf ihrem weiteren Lebensweg.

Nach der Ansprache des Bundespräsidenten wurde durch jenen der Offizierssäbel an den Jahrgangsersten Leutnant Bronislav Gromnica übergeben. Danach wurde von den Offizieren das Treuegelöbnis vor allen Anwesenden abgegeben.

Der Tag endete mit einem Empfang im Innenhof der Akademie.

Quo vadis Kirche

In der Woche vom 3. Oktober bis zum 7. Oktober tagte die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten (AKS) in Semriach. Unter der Leitung des Militärkommandanten von Niederösterreich und Präsidenten der AKS Brigadier Martin Jawurek und Oberst i. R. Bernhard Meurers standen interessante Vorträge und Arbeitsgruppen zum Generalthema "Quo vadis Kirche" an der Tagesordnung. Geistliche Impulse gab es von Militärerzdekan Harald Tripp.

Am Dienstag besuchte Militärbischof Werner Freistetter die Herbstbesprechung und stand für Fragen zur Verfügung. Der Tag endete mit einer Eucharistiefeier, der der Bischof vorstand. Konzelebranten waren Militärdekan Dietrich Altenburger, Militärerzdekan Harald Tripp, Bischofsvikar Christian Thomas Rachlé und der Pfarrer von Semriach, Andre-Jacques Kiadi Nkambu.

Weitere Themen der Tagung waren unter anderem die AMI-Konferenz 2022 in London und die Weltsynode.

Auftrag der AKS

Die AKS versteht sich als eine Bewegung der Soldaten und zivilen Angehörigen des Bundesheeres und deren Familien, die das Laienapostolat im täglichen Dienstbetrieb verwirklichen wollen. Als eine Gemeinschaft von Christen versuchen ihre Angehörigen, durch Erhaltung und Entfaltung christlichen Lebens im Bundesheer, durch Unterstützung der Militärseelsorger, durch gemeinsame Eucharistiefeiern und religiöse Fortbildung dazu beizutragen. Wesentliches Element dabei ist das ständige Bemühen um Gewissensbildung.

Empfehlungen

Der Blasiussegen: Ein Segen zum 3. Feber

Der Blasiussegen gehört zu den bekanntesten Segnungen der katholischen Kirche. Jahr für Jahr wird er rund um den 3. Februar, den Gedenktag des heiligen Blasius, gespendet häufig im Anschluss an... Weiterlesen

„Darstellung des Herrn“ – Ein Fest volle…

Am 2. Feber feiert die katholische Kirche das Fest der „Darstellung des Herrn“, das im Volksmund als „Mariä Lichtmess“ bekannt ist. Doch was steckt hinter diesem Hochfest, das Licht, Weihnachten... Weiterlesen

„Für euch bin ich Bischof, mit euch bin …

Josef Grünwidl ist neuer Erzbischof von Wien Am Samstag, dem 24. Jänner 2026, hat Josef Grünwidl offiziell das Amt des Erzbischofs von Wien übernommen. Die feierliche Bischofsweihe und die anschließende Amtseinführung... Weiterlesen

Die Heilige Barbara – Eine Märtyrerin mi…

Am 4. Dezember begeht die Kirche den Gedenktag der hl. Barbara. Barbara von Nikomedia gehört bis heute zu den bekanntesten Heiligen der Kirche. Seit dem 7. Jahrhundert wird sie verehrt... Weiterlesen

Ein Heiliger für unsere Zeit, ein Vorbil…

Heute feiert die Kirche den heiligen Martin – einen der bekanntesten und beliebtesten Heiligen. Martin von Tours, einst römischer Soldat, später Bischof, steht für Werte, die auch heute zählen: Nächstenliebe... Weiterlesen

13. Dezember: Einladung zum Kärntner Adv…

Die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten (AKS) lädt herzlich zum traditionellen Kärntner Adventkonzert ein, das am Samstag, 13. Dezember 2025, in der prachtvollen St. Georgs-Kathedrale an der Theresianischen Militärakademie stattfindet.Das Konzert wird... Weiterlesen

66. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

"Wächter des Friedens"... ist das Thema zur heurigen Soldatenwallfahrt. Die schönsten Eindrücke der Internationalen Soldatenwallfahrt Lourdes 2025 zum Nachsehen LOURDES ist nicht nur ein Ort der Begegnung, es ist für viele eine Gelegenheit zum... Weiterlesen

24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenw…

Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines Heiligen erinnert: Johannes den Täufer. Er gilt als der letzte... Weiterlesen

Christi Himmelfahrt: Was feiern wir da e…

Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi... Weiterlesen

Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt…

Jahr für Jahr strömen Millionen Gläubige zur Grotte von Masabielle, wo 1858 der Legende nach die Jungfrau Maria einem jungen Mädchen namens Bernadette erschienen ist. Seit 1958 kommen jährlich auch... Weiterlesen

65. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

Internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes als Mahnung und Hoffnungsträger Ein Ort des Gebets, der Begegnung – und der leisen, aber kraftvollen Botschaft, dass Frieden möglich ist. Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt im südfranzösischen... Weiterlesen

Ein Moment des Innehaltens während der V…

Es ist bereits zur schönen Tradition geworden, dass sich die Pilgerleitung in Lourdes gemeinsam mit dem Aufbautrupp der Melker Pioniere eine Stunde Zeit zur Einkehr nimmt, bevor die Teilnehmer zur... Weiterlesen

Leo XIV.: Wissenswertes rund um die feie…

Am kommenden Sonntag wird es auf dem Petersplatz festlich: Papst Leo XIV. wird in sein Amt eingeführt – zehn Tage nach seiner Wahl zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Was bei... Weiterlesen

Mit Maria durch den Mai – Ein Monat der …

Von alten Riten zur geistlichen Begleiterin im Jetzt Wenn der Mai ins Land zieht, legt sich ein sanfter Schleier aus Blüten über die Landschaft – und über die Herzen vieler Gläubiger... Weiterlesen

"Nein zum Krieg der Worte" – P…

In bewegenden Worten hat sich Papst Leo XIV. an die Medienschaffenden der Welt gewandt. Bei seiner ersten offiziellen Audienz als neues Oberhaupt der katholischen Kirche sprach er nicht nur über... Weiterlesen

HABEMUS PAPAM!

Der Militärbischof für Österreich, Dr. Werner Freistetter, in einer ersten Reaktion zur Papstwahl: „Ich freue mich sehr, dass der neue Papst den Namen Leo gewählt hat. Ich durfte ihn im Februar... Weiterlesen

Weißer Rauch über Rom – Die Welt hat ein…

Ein Augenblick der Geschichte: Punkt 18:08 Uhr durchbrach ein schneeweißer Rauchschleier den römischen Abendhimmel – das uralte Zeichen, das Generationen verbindet, ließ keinen Zweifel: Die katholische Kirche hat einen neuen... Weiterlesen

Johannes Freitag - Ein Bischof offen fü…

Feierliche Weihe im Grazer Dom Am 1. Mai 2025 erlebte der Grazer Dom einen bewegenden Moment kirchlicher Erneuerung: Johannes Freitag, bisher Stadtpfarrer von Trofaiach und Seelsorgeraumleiter „An der Eisenstraße“, wurde zum... Weiterlesen

Johannes Freitag zum Weihbischof geweiht…

Ein besonderes Ereignis für Kirche und Gesellschaft Im vollbesetzten Grazer Dom wurde am Donnerstag, dem 1. Mai 2025, ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der Diözese Graz-Seckau aufgeschlagen: Der bisherige Pfarrer... Weiterlesen

Probe und Einweisung bei der Militärmusi…

Am 29. April 2025 traf sich Militärdekan Oliver Hartl, Delegationsleiter der österreichischen Teilnehmer an der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI), mit der Militärmusik Tirol in Innsbruck zu einer intensiven musikalischen Probe... Weiterlesen

Graz bereitet sich auf Bischofsweihe von…

Am 1. Mai erhält die steirische Landeshauptstadt hohen kirchlichen Besuch – zur Weihe des neuen Weihbischofs der Diözese Graz-Seckau, Johannes Freitag, wird eine Vielzahl an geistlichen Würdenträgern, politischen Repräsentanten und... Weiterlesen

Österreich nimmt Abschied von Papst Fran…

Ein Requiem im Wiener Stephansdom vereinte Kirche, Politik und Gläubige Mit einem feierlichen Requiem im Wiener Stephansdom verabschiedete sich Österreich am Montagabend offiziell von Papst Franziskus. Unter großer Anteilnahme von Kirche... Weiterlesen

Einweisung für das Aufbaukommando PMI Lo…

Am 28. April 2025 fand in der Birago-Kaserne Melk eine Einweisung für das Aufbaukommando der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI) nach Lourdes statt. Das Kommando wird heuer vom Pionierbataillon 3 –... Weiterlesen

Ostern bei AUTCON27/UNIFIL im LIBANON

Derzeit befinden sich 164 Soldatinnen und Soldaten im Einsatzraum. Die Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Kontingents, sind unter anderem für die Logistik sowie die Brandbekämpfung im Camp NAQOURA verantwortlich. Zu den... Weiterlesen

Chrisammesse mit Militärbischof Freistet…

In der Soldatenkirche in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim feierte am Dienstag der Karwoche Militärbischof Dr. Werner Freistetter in Konzelebration mit dem erst kürzlich ernannten Weihbischof für die Diözese Graz-Seckau, Militäroberkurat... Weiterlesen

Schriftenreihe der Militärbischöflichen …

Die Schriftenreihe der Militärbischöflichen Bibliothek behandelt Fragen der Soldatenseelsorge und militärischen Berufsethik, der Rolle von Religion im militärischen Kontext und ihres Beitrags zum Frieden. Sie wird vom evangelischen Militärsuperintendenten und... Weiterlesen

Ein Fels des Gebets: Johannes Paul II. z…

Ein Erbe der Spiritualität und Standhaftigkeit Am 2. April 2005 schloss Papst Johannes Paul II. nach beinahe 27 Jahren im Amt für immer die Augen. Zwanzig Jahre später gedenken Gläubige auf... Weiterlesen

Todestag von Papst Johannes Paul II. jäh…

Am 2. April 2005 nahm die ganze Welt Anteil am Sterben von Johannes Paul II. Das Gedenken an den über 26 Jahre lang regierenden Papst wird auch in Österreich hochgehalten... Weiterlesen

Papst Franziskus: Ein eindringlicher App…

Ein Mahnruf aus dem Vatikan: Der Pontifex fordert in seiner Sonntagsbotschaft verstärkte Friedensbemühungen in Krisengebieten weltweit. Papst Franziskus hat mit Nachdruck an die politischen Führer des Südsudan appelliert, Spannungen abzubauen und... Weiterlesen

Das ewige Ringen um den Ostertermin

Eine historische Chance bleibt ungenutzt In einem seltenen Zufall fallen 2025 die Ostertermine der katholischen, protestantischen und orthodoxen Kirchen auf denselben Tag: den 20. April. Ein willkommener Anlass, um ein seit... Weiterlesen

Fastentücher: Eine alte Tradition in der…

In der Fastenzeit bietet sich in vielen Kirchen ein besonderes Bild: Altar und bildliche Darstellungen Jesu werden hinter kunstvoll gestalteten Tüchern verborgen. Doch was steckt hinter dieser Tradition? Wo liegen... Weiterlesen

25. März: Mariä Verkündigung - Ein …

Am 25. März begeht die katholische Kirche das Hochfest der Verkündigung des Herrn. Der Ursprung dieses besonderen Tages liegt in einer der bewegendsten Szenen des Neuen Testaments: der Begegnung der... Weiterlesen