Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Mit heutigem Tag wurde der fünftägige Ad-limina-Besuch der Bischofskonferenz in Rom eröffnet. Erzbischof Lackner: "Wir wollen uns als Teilkirchen in die Universalkirche einbringen, um verbunden zu bleiben mit dem einen Ursprung, der einst die Apostel so sehr bewegt hat."

Der Ad-limina-Besuch: Eine Gelegenheit, auch im 21. Jahrhundert auf den Spuren Jesu zu bleiben

Mit einer gemeinsamen Messe am Grab des Apostels Petrus im Petersdom haben die österreichischen Bischöfe am Montagmorgen ihren dieswöchigen Ad-limina-Besuch im Vatikan begonnen. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Erzbischof Franz Lackner, erinnerte in der Predigt daran, dass Petrus als der Erste unter den Aposteln gilt. So wie Petrus Jesus nachgefolgt sei, "wollen auch wir im 21. Jahrhundert auf der Fußspur Jesu bleiben", bekräftigte der Salzburger Erzbischof. Der Ad-limina-Besuch sei eine Gelegenheit, sich an Jesus Christus rückzubinden und sich als Teilkirchen in die Universalkirche einzubringen.

Bischöfe sind in die Pflicht gerufen

Ausführlich ging der Bischofskonferenz-Vorsitzende unter Verweis auf mehrere Stellen im Neuen Testament der Bibel auf die Bedeutung des Petrus ein. Dabei falle auf, "dass Petrus von Jesus von Anfang an als Fels bezeichnet wird. Andererseits wird keiner der Apostel von Jesus so hart angefasst wie Petrus". Weiters würden von Petrus "die schönsten und tiefsten Bekenntnisse" zu Jesus Christus stammen, was Erzbischof Lackner zu einem Appell veranlasste: "Dieses Bekennen, wofür Petrus so einzigartig dasteht, muss auch heute geleistet werden. Und da sind wohl wir Bischöfe zuerst in die Pflicht gerufen."

Bischöfe berichten aus ihren Diözesen

Die österreichischen Bischöfe seien nach Rom zum Nachfolger des heiligen Petrus gekommen, "um von den Freuden und Leiden unserer Teilkirchen zu berichten". Im Blick auf die kommenden Gespräche mit Papst Franziskus und den Leitern der vatikanischen Behörden (Dikasterien) sagte der Bischofskonferenz-Vorsitzende: "Wir wollen mitteilen, fragen, das Evangelium, wie es bei uns Wirklichkeit ist, darlegen und unser Bekenntnis ablegen. Wir wollen uns als Teilkirchen in die Universalkirche einbringen, um verbunden zu bleiben mit dem einen Ursprung, der einst die Apostel so sehr bewegt hat."

Besuche bei den Dikasterien

Die Messe am Petrusgrab bildete den Auftakt zum fünftägigen Ad-limina-Besuch der Bischofskonferenz. Im Anschluss an den Gottesdienst besuchen am Montagvormittag alle Bischöfe drei Dikasterien. Nach Gesprächen bei den vatikanischen Behörden für Kultur und Bildung, für Gottesdienst und Sakramentenordnung sowie für die Ordensgemeinschaften steht weiters ein Besuch im Generalsekretariat für die Bischofssynode auf dem Programm.

Am Nachmittag sucht ein Großteil der Bischöfe das Wirtschaftssekretariat des Heiligen Stuhls auf. Den liturgischen Abschluss des Tages bildet die Vesper im Päpstlichen Institut für Kirchenmusik, wo es auch eine Begegnung mit der Institutsleitung gibt.

Am dritten Adventsonntag wird die rosa Kerze am liturischen Adventkranz entzündet.

Aber nicht nur diese ist rosa, auch das Gewand des Priesters. Nur zweimal im Jahr wird diese Farbe getragen. Am vierten Fastensonntag und am dritten Adventsonntag.

Einblicke in die „Farbenlehre“ der Kirche

Farben helfen uns dabei, die Zeit im Kirchenjahr zu erkennen. Kirche ist da im wahrsten Sinne des Wortes durchaus bund oder farbenreich. Am Anfang der Kirchengeschichte spielten Farben keine besondere Rolle. Als aber das Christentum im Jahr 391 im Römischen Reich zur Staatsreligion erhoben wurde, sollte sich dies ändern und für Kleriker, die nun Staatsbeamte wurden, kam eine Kleiderordnung auf.

Anfangs gab es hier noch keine fixen Regel, wann im Kirchenjahr welche Farbe getragen werden sollte, aber nach und nach wurden farbliche Unterschiede wichtig. Mittels verschiedener Purpurtöne hob man die Position des Klerikers hervor. Während der Regentschaft von Kaiser Karl dem Großen wurde damit begonnen, verschiedene Farben im Kirchenjahr zu verwenden. Anfänglich gab es bei der Wahl der Farben im Kirchenjahr noch regionale Unterschiede. Rot galt im deutschsprachigen Bereich als Festfarbe, in Rom stand Weiß als die Farbe für die Feste.

Eine Vereinheitlichung erfolgte 1570 im Konzil von Trient. Hier wurden die Farben dem römischen Ritus angepasst. Im Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-1965) legte man sich auf (nur noch) fünf liturgische Farben für die Gewänder fest: Weiß, Rot, Grün, Violett und Schwarz.

Zur Bedeutung der Farben

Anhand der liturgischen Farben kann man leicht erkennen, welche Zeit im Kirchenjahr ist oder welches Fest gefeiert wird. Die jeweiligen Farben des Kirchenjahres finden sich auf den Priester- und Ministrantengewändern, auf Stolen, Deckchen, Decken, Tüchern und etlichem mehr.

Weiß

Es ist die Farbe des Lichts, der Freude und der Reinheit. Die Farbe für besondere Feste.

Weiß steht für Freude, Friede, Licht, Vollkommenheit, Unschuld. Und Weiß ist auch das farbliche Symbol für Christus.

Verwendung in der Liturgie: Weiß wird angelegt an Hochfesten wie Ostern, Weihnachten sowie auch an anderen »Herrenfesten« wie Christi Himmelfahrt oder Taufe des Herrn.

Ebenso findet sich die Farbe Weiß an den Festkreisen von Weihnachten und Ostern (also jeweils die Zeit nach den Festtagen) und an Festen von Heiligen, die nicht für ihren Glauben als Märtyrer gestorben sind.

Rot

Dies ist die Farbe des Feuers, der Liebe, des Blutes und des Hl. Geistes.

Verwendung in der Liturgie: Rot findet sich in den Kirchen, wenn Feste des Heiligen Geistes gefeiert werden ( Pfingsten oder bei Firmungen) oder wenn das Blut eine Rolle spielt (an Märtyrerfesten). Also an jenen Tagen, an denen man der Heiligen gedenkt (auch der meisten Aposteln!), die mit ihrem Leben und ihrem Blut für den Glauben Zeugnis abgelegt haben.

Rot ist außerdem die Farbe des Karfreitags, des Palmsonntags und von Kreuzerhöhung. An allen diesen Tagen wird besonders an das Leiden und den Tod Jesus Christus gedacht.

Rot ist darüberhinaus auch die liturgische Farbe für die Trauerfeierlichkeiten für einen verstorbenen Papst und findet sich als Farbe in den meisten Ministrantentalare für die Festzeiten.

Grün

Dies ist Farbe des Wachsens, der Hoffnung und des Lebens.

Grün steht für die Hoffnung, das Leben, die Natur und die Schöpfung. Sie wird an all jenen Tagen im Jahreskreis getragen, die nicht zu den besonderen Feiertagen zählen. Die Farbe Grün will uns sagen, dass die Hoffnung uns durch unseren Alltag begleiten und tragen soll.

Verwendung in der Liturgie: Diese Farbe wird an den Sonntagen und Werktagen angelegt, wenn kein anderes Fest begangen wird. Es ist die Farbe der Hoffnung, des Bleibens und auf Gott Vertrauens auch und gerade im Alltag.

Violett

Diese Farbe steht für Besinnung, Umkehr und Buße.

Violett wird in der Fastenzeit und im Advent, bei Buß- und Beichtgottesdiensten, zu Totenmessen und bei Beerdigungen getragen.

Verwendung in der Liturgie: Violett ist die Farbe, die aus den Farben Rot und Dunkelblau zusammengemischt wird. Anzumerken dabei ist, dass das Dunkle am Ende der Farbskala steht– es ist die Farbe des Übergangs, die auch für Verwandlung und Neubeginn steht. Darum ist Violett die Bußfarbe, die in der Advent- und Fastenzeit getragen wird, aber sich auch bei der Beichte in der Stola des Priesters findet.

Bei Beerdigungen, in Messen für Verstorbene sowie zu Allerseelen wird – neben der Trauerfarbe Schwarz – auch Violett verwendet. Ebenso ist Violett die Farbe der Bischöfe und der Domkapitulare.

Rosa

Es ist Farbe der Vorfreude.

Rosa gilt von jeher als eine helle Form von Violett und ist keine eigene liturgische Farbe. Diese Farbe wird nur zweimal im Jahr angelegt: am 4. Fastensonntag (Laetare, lat. »Freue dich«) und am 3. Sonntag im Advent (Gaudete, lat. Freuet euch«).

Verwendung in der Liturgie: Gaudete (3. Adventssonntag) und Laetare (4. Fastensonntag): Beide Sonntage stehen mitten in der Vorbereitungszeit/Bußzeit (auf Weihnachten/auf Ostern hin) und es scheint dabei die Freude des jeweils folgenden Festes durch. Das Violette der Buße wird durch das Weiß der zu erwartenden Festzeit aufgehellt – und deshalb kommt es zu Rosa.

Schwarz

Diese Farbe steht für Trauer und Tod, aber sie fließt auch ein in die vornehme Festkleidung.

Schwarz wird zur Beerdigung getragen oder als feierliches Gewand für große Ministranten und Lektoren, dann meist verbunden mit weißem Chorhemd/Rochett. Immer öfter wird statt Schwarz auch Violett genommen.

Verwendung in der Liturgie: Schwarz ist bei der Liturgie für Verstorbene möglich (vgl. AEM 308 = Allgemeine Einführung ins Messbuch). Auch zu Allerseelen kann Schwarz getragen werden.

Blau

Blau – die Farbe des Himmels, der Sehnsucht und die Farbe Mariens

Blau kann auch als liturgische Farbe verwendet werden. Sie wird getragen bei Gottesdiensten, in denen besonders der Gottesmutter Maria gedacht wird. Die sehr teure und edle Farbe Blau wurde in der christlichen Kunst oft und gern für Maria verwendet. Die Farbe des Himmels, der Freiheit, der Sehnsucht wurde so zu einem Sinnbild für Maria.

An einigen Orten wird die Farbe Blau heute noch in der Liturgie verwendet, in manchen Gegenden ist sie sogar vorgeschrieben.

Fünf Fragen und Antworten zum bevorstehenden Rom-Besuch der Mitglieder der Österreichischen Bischofskonferenz.

Vom 12. bis 16. Dezember besuchen die österreichischen Bischöfe Papst Franziskus. Der Anlass der Reise: der Ad-limina-Besuch. Eine jahrhundertealte Tradition, die bis heute nichts an Aktualität eingebüßt hat.

Was ist ein Ad-limina-Besuch?

Die "Visitatio ad limina apostolorum" bedeutet so viel wie „Besuch an den Schwellen (Gräbern) der Apostel (Petrus und Paulus)“. Bischöfe, die eine Diözese leiten, sind alle fünf Jahre dazu verpflichtet, nach Rom zu reisen und dem Papst über die Situation ihrer Diözese zu berichten.

In den letzten Jahren verlängerte sich der ursprünglich vorgeschriebene Fünf-Jahres-Turnus. Der Grund dafür liegt an der hohen Anzahl der Diözesen weltweit. Außerdem müssen Besuche, die pandemiebedingt verschoben wurden, nun nachgeholt werden. 2014 erstattete die Österreichische Bischofskonferenz zuletzt Bericht im Vatikan. Der jetzt stattfindende Besuch war ursprünglich für Februar, dann für Dezember 2021 geplant gewesen. Beide Termine mussten aber wegen der Corona-Einschränkungen verschoben werden.

Die Bischöfe eines Landes treffen in Rom nicht nur den Papst, sondern führen auch Gespräche in verschiedenen Kurienbehörden. Zentral sind außerdem Gottesdienste im Petersdom und St. Paul vor den Mauern, an den Gräbern der Apostel. In der Regel halten die Bischöfe auch Gottesdienste in den beiden weiteren Papstbasiliken Roms ab: in Santa Maria Maggiore und San Giovanni Laterano.

Wie läuft ein solcher Besuch ab? Gibt es konkrete Regeln?

Geregelt ist alles von der Vorbereitung, über Messfeiern bis zur Kleiderordnung bei den offiziellen Terminen. Mindestens drei Monate – besser noch sechs Monate - vor dem Besuch müssen die Ortsbischöfe ihren Fünfjahresbericht beim Vatikan einreichen. Darin geht es um die Aktivitäten von Bischof und Diözese etwa im Bereich Soziales, Liturgie, Bildung, Kommunikation und die finanzielle Lage.

Der konkrete Besuchsablauf wird zwischen der jeweiligen Bischofskonferenz und dem Vatikan abgestimmt: Dazu gehören Zeitpläne, Anzahl der anreisenden Bischöfe und Hintergrundinformationen zu ihnen sowie ein Bericht zur Situation der Ortskirche mit eventuellen Vorschlägen und Forderungen der Konferenz. Über diesen Weg werden auch Termine in den unterschiedlichen Vatikanbehörden geplant. Diese absolvieren die Bischöfe entweder gemeinsam oder auch in kleineren Gruppen. Mit dabei sind stets diejenigen, die sich als zuständige Referatsbischöfe innerhalb der Bischofskonferenz mit dem jeweiligen Themengebiet befassen.

Das Pilgern zu den Apostelgräber in den Basiliken gilt, wie der Name des Besuchs sagt, als einer der wichtigsten Aspekte der Reise. An den Messen sollten möglichst auch Katholiken aus den Diözesen der Bischöfe oder wenigstens in Italien lebende Landsleute teilnehmen.

Lässt es die Zahl der Bischöfe einer Bischofskonferenz zu, sind diese für die Dauer des Ad-limina-Besuchs in der Casa Santa Marta untergebracht. Das ist jenes Gästehaus auf vatikanischem Boden, in dem auch Papst Franziskus wohnt.

Zur Kleiderordnung: Für das Treffen mit dem Papst ist der schwarze Talar mit violetter - bei Kardinälen roter - Schärpe vorgeschrieben. Für die Gespräche in den Behörden reicht dunkle Priesterkleidung, also Anzug und Hemd mit Kollar.

Was kann bei solch einem Besuch herauskommen und was nicht?

Grundsätzlich dient der Besuch dem Austausch zwischen Orts- und Weltkirche. Das soll zum einen die Einheit innerhalb der Institution fördern, zum anderen die Verantwortung des einzelnen Bischofs. Zudem muss der Papst wie jede Führungskraft Anliegen und eventuelle Schwierigkeiten seiner „Mitarbeiter“ kennen, um angemessene Maßnahmen ergreifen zu können. Persönliche Treffen stärken auch in der Kirche die Bindung und können Kontroversen leichter aus der Welt schaffen.

Ausdrücklich weist der Vatikan auf den informellen Charakter der Gespräche hin. Erklärungen und Antworten dienen zur Information oder als Ratschlag, Anleitung oder Orientierung für die Lösung besonderer Probleme - es sei denn, Rom verfasst im Anschluss ein verbindliches Dokument.

Insgesamt ist der Gesprächscharakter dieser Treffen unter Franziskus deutlich informeller und dialogischer geworden. Anstatt vorbereitete Ansprachen zu halten, redet der Papst nun lieber in einer Gesprächsrunde mit den Bischöfen.

Wie ist die Bilanz der Bischöfe weltweit?

Die Ad-limina-Besuche, insbesondere der Austausch mit dem Papst, sind nicht öffentlich. Manchmal wird seine Ansprache, so er eine hält, nach dem Besuch veröffentlicht. Oft teilt der Vatikan aber nur mit, dass der Besuch stattgefunden hat. Die Bischöfe sind nach den Besuchen zumeist voll des Lobes für den Papst. Nicht selten nutzt er seine Aussprache aber auch, um die Bischöfe zu ermahnen oder ihnen in deutlichen Worten Probleme vor Augen zu führen. Franziskus geht es jedoch vor allem um den Dialog.

Wann war der letzte Besuch der österreichischen Bischöfe in Rom?

Der letzte Besuch der österreichischen Bischöfe ist knapp neun Jahre her. Da stand noch Kardinal Christoph Schönborn an der Spitze der Bischofskonferenz. Der nun amtierende Vorsitzende Erzbischof Franz Lackner war damals erst wenige Wochen als Salzburger Erzbischof im Amt. Für mehrere Bischöfe, unter ihnen Wilhelm Krautwaschl (Graz-Seckau), Hermann Glettler (Innsbruck), Josef Marketz (Gurk-Klagenfurt) und Werner Freistetter (Militärdiözese) wird es der erste Ad-limina-Besuch sein. Kardinal Schönborn hingegen kommt nach 1992, 1998, 2005 und 2014 zum bereits fünften Mal zur „Visitatio ad liminia apostolorum“.

Quelle: kathpress

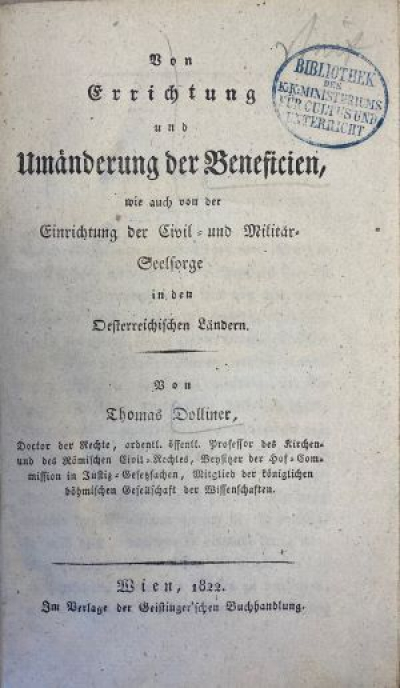

Thomas Dolliner, ordentlicher Professor für Kirchenrecht und römisches Zivilrecht, legte 1822 eine Sammlung von drei kurzen kirchen- bzw. staatskirchenrechtlichen Abhandlungen vor, die neben den Benefizien und der Einrichtung der zivilen Seelsorge auch die Einrichtung der Militärseelsorge in den österreichischen Ländern zum Thema hat.

Von Donnerstag bis Sonntag findet dieses Jahr wieder die Straßensammlung des Malteser Hospitaldienstes statt. Die Spenden werden für die Finanzierung von Sozialdiensten, Hilfsprojekten, Aktivitäten und zur Betreuung von Alten, Kranken und Menschen mit Einschränkungen verwendet.

Am Freitag, 09.12.2022, kamen zwei Mitglieder der Ausbildungsgruppe und die Ausbildungsleiterin aus dem Bereich Burgenland in das Militärgeneralvikariat. Militärgeneralvikar Ehrenkonsistorialrat Peter Papst überreichte den Sammelnden eine Spende und sprach über die Aufgaben der Malteser: „Mich freut immer besonders der Auftrag der Malteser, für die Armen, Kranken und Leidenden da zu sein. Das ist auch unser Auftrag bei der Militärseelsorge, sich für die Schwachen und für das Gute einzusetzen“.

Die Malteser

Die jährliche Straßensammlung zählt zu einer der wichtigsten Einnahmequelle der Malteser. Unter „Malteser“ versteht man die Hilfswerke, die vom Souveränen Malteser-Ritter-Orden gegründet und dem Großpriorat von Österreich unterstellt sind. In Österreich arbeiten derzeit circa 2 000 ehrenamtliche Personen in den unterschiedlichen Bereichen des Malteserordens.

Die römisch-katholische Kirche begeht am 8. Dezember, neun Monate vor dem Fest der Geburt Mariens (8.September), das Hochfest der Empfängnis Mariens. Die vollständige Bezeichnung des Festes lautet: Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria.

Die Bedeutung

Zu Maria Empfängnis zeigt die Kirche in besonderer Weise auf, dass Maria, die Mutter Jesu, frei von jedem Makel der Erbsünde war und von Gott bereits im Mutterleib erwählt wurde.

Ursprung und Entwicklung des Festtages

Das Hochfest hat seinen Ursprung im 8. und 9. Jahrhundert. Der Theologe Johannes Duns Scotus (1265–1308; Doctor subtilis et Marianus) stellte die Formel auf: Im Hinblick auf die Verdienste des gekreuzigten Herrn Jesus Christus wurde Maria von der Erbschuld freigehalten und vom ersten Augenblick ihres Daseins an mit der Gnade erfüllt. 1708 wird die Feier dieses Festes für die ganze katholische Kirche vorgeschrieben.

Das Fest ging aus dem ursprünglichen Fest Mariä Empfängnis hervor, das auch von der anglikanischen Kirche gefeiert wird. Die orthodoxen Kirchen feiern Mariä Empfängnis am 9.Dezember, haben aber wegen ihres nicht-augustinischen Verständnisses der Erbsünde keine speziellen Lehren darüber.

In Österreich, Liechtenstein und den katholisch geprägten Kantonen der Schweiz sowie in Argentinien, Spanien, Chile, Nicaragua, Portugal, Kolumbien, Italien und Malta ist Mariä Empfängnis ein gesetzlicher Feiertag.

Der Bezug zu Österreich

In Österreich wird der 8. Dezember seit dem 17. Jahrhundert gefeiert. Der Hintergrund: Als Dank dafür, dass Wien während des Dreißigjährigen Krieges von der Fremdherrschaft verschont blieb, hat Kaiser Ferdinand III. als Dank die Gottesmutter zur Schutzheiligen Österreichs erhoben und Mariä Empfängnis am 8. Dezember 1647 zum Feiertag gemacht.

Während Österreich in das Deutsche Reich "einverleibt" war, wurde dieser Feiertag abgeschafft, seit dem 8. Dezember 1955 ist dieser Tag in Österreich wieder ein gesetzlicher Feiertag.

Die Änderung des österreichischen Landesöffnungsgesetztes 1995

Bis 1995 mussten - wie an jedem anderem gesetzlichen Feiertag in Österreich auch - die Geschäfte zu Mariä Empfängnis geschlossen bleiben. Da aber am 8. Dezember viele Bewohner Österreichs in die benachbarten Länder fuhren, um dort einzukaufen und so massiv Kaufkraft der österreichischen Wirtschaft verloren ging, wurde im Jahre 1995 das Ladenöffnungsgesetz geändert. Seither können und dürfen die Geschäfte an Mariä Empfängnis ihre Türen öffnen. Da sehr viele diese Möglichkeit nutzen und Weihnachten da schon nahe ist, ist der 8. Dezember zum umsatzstärksten Verkaufstag der Adventszeit geworden.

„Ich möchte an keinen Gott glauben, der so klein ist, dass ich ihn begreifen kann!“

Dieser Ausspruch des Hl. Augustinus begleitete eine Gruppe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Zentralstelle des BMLV während des diesjährigen vorweihnachtlichen Besinnungstages im Chorherrenstift Herzogenburg, dem auch Militärbischof Werner Freistetter beiwohnte.

Stiftsvorsteher Propst Petrus Stockinger Can. Reg. empfing die Teilnehmer und thematisierte in seinem anregenden Impulsreferat aktuelle Probleme der katholischen Kirche, strich aber auch die Weiten und Stärken der christlichen philosophischen Denkansätze hervor.

Im Anschluss daran feierte Bischof Werner Freistetter den Gottesdienst in der modern gestalteten Osterkapelle, die sich durch ihre außergewöhnliche Architektur und künstlerische Ausgestaltung hervortut.

Am Nachmittag führte Propst Petrus durch das Chorherrenstift Herzogenburg, ging dabei besonders auf das Leben und Wirken des Hl. Augustinus sowie auf die Besonderheiten des Stiftes ein.

Das BMLV und die Militärdiözese danken Propst Petrus für den überaus interessant gestalteten Tag.

Seit 30 Jahren laden die Angehörigen der Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten immer am 5. Dezember zur Nikolausfeier in den Burghof der Theresianischen Militärakademie ein!

Nachdem Anfang der 70-er Jahre 3 VW-Busse jeweils mit Nikolaus und Ministranten durch die Stadt fuhren und zu den Familien "immer" zu spät kamen, entschloss man sich vor nunmehr bereits 30 Jahren diese Art der gemeinsamen Nikolausfeier im Burghof anzubieten.

Bevor der Nikolaus in den Burghof kommt, wird die Zeit bis dahin mit den Kindern, Eltern und Großeltern sowohl für das gemeinsame Proben des Nikolausliedes und der Gedichte genützt, als auch für die Stärkung mit Punsch und Broten aller Anwesenden im Burghof.

Wenn der Nikolaus pünktlich um 17:00 Uhr in den Burghof einreitet,

dann strahlen ihm leuchtende Kinderaugen entgegen, die voller gespannter Erwartung dem hoch zu Ross in den Burghof einreitenden Nikolaus entgegenblicken. Nach dem lautstarken, gemeinsamen gesungenen Nikolauslied, sowie einigen ebenfalls von den Kindern vorgetragenen Gedichten bedankte sich der Nikolaus für diesen eindrucksvollen Willkommensgruß der Kinder, Eltern und Großeltern.

Es folgte das Vorlesen aus dem "Goldenen Buch" über so manche kleine Unfolgsamkeiten der Kinder, es überwog jedoch großes Lob des Nikolauses über das bemühte "Bravsein" aller Kinder zur großen Freude der Familien. Der Nikolaus bedankte sich dafür auch bei den Eltern und von den zumeist besonders beliebten Großeltern der Kinder!

Mit dem persönlichen Verteilen der Nikolaussäckchen an alle Kinder ging diese traditionelle Nikolausfeier mit einem bleibenden Erlebnis für die Kinder nach dem letzten Nikolaussäckchen zu Ende.

Feldgottesdienst im Zeltlager

Vergangenen Mittwoch konnte die Militärpfarre OÖ mit 130 Rekruten des Panzergrenatierbataillons 13 im Rahmen deren Feldwoche einen Gottesdienst unter freiem Himmel feiern. Neben den Rekruten nahmen auch einige Kameraden der KIOP/KPE-Kompanie teil, die zuvor in einer Vorführung ihre Aufgaben und Fähigkeiten präsentiert hatten.

In der Ausbildung, wie im Advent, ist es wichtig, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Als ChristInnen sehen wir uns danach, unser Tun und Handeln am Willen Gottes auszurichten. Wer aber kann uns sagen, was Gottes Wille ist? Vor falscher Sicherheit mahnt uns das Evangelium vom klugen und vom törichten Bauherren. Reflektieren wir immer wieder, ob das was wir tun wirklich der Wille Gottes ist, oder nur das, was wir für seinen Willen halten. Hätte der törichte Bauherr sein Tun gründlicher reflektiert, hätte er sein Haus wohl kaum auf Sand gebaut.

Am 6. Dezember gedenkt die Kirche einem der am meisten verehrten Heiligen: Dem Hl. Nikolaus von Myra.

Wettergegerbt soll sein Gesicht gewesen sein, seine Nase war durch einen Bruch krumm zusammengewachsen und hatte einen markanten Buckel und, ja, er hatte doch tatsächlich einen weißen Bart, wenn auch einen weit kürzeren als die Nikoläuse, die uns immer wieder in unserer Kindheit Besuche abgestattet haben.

Vielen Kindern ist er bekannt, Lieder über ihn werden gesungen, viele Geschichten von ihm erzählt - und doch zählt er zu den „unbekanntesten“ Heiligen, denn gesicherte Fakten über sein Leben gibt es nur wenige.

Was wir „gesichert“ über Nikolaus wissen

Bei ihm handelt es sich um keine legendenhafte Gestalt, ihn gab es tatsächlich. Aber: viel ist aus seinem Leben uns nicht überliefert worden. Was wir von ihm wissen, ist, dass er zwischen 280 und 286 in Patara (Türkei) geboren wurde, dass er mit etwa 19 Jahren zum Priester geweiht und nur wenig später zum Bischof von Myra (heutiges Demre, etwa 100 Kilometer südwestlich der türkischen Großstadt Antalya) ernannt wurde. Auch ist bekannt, dass in Myra kurz nach seiner Bischofsernennung die Christenverfolgungen unter dem römischen Kaiser Galerius Valerius Maximinus (305 bis 311) begannen. Auch Nikolaus war diesen ausgesetzt, geriet – so die Überlieferung - in Gefangenschaft und wurde in dieser Zeit auch gefoltert. Etwas mehr als 10 Jahre später nahm er am Konzil von Nizäa (325) teil. Sein Todestag war ein 6. Dezember zwischen den Jahren 345 und 351.

Der Kult

Unbestritten ist, dass Nikolaus zu den am meisten verehrten Heiligen der Christenheit zählt und er als Schutzpatron zahlreicher Orte, Gruppen und Berufe alle Hände voll zu tun tat. Der Kult um ihn begann erst rund 200 Jahre nach seinem Tod.

Im 6. Jahrhundert weihte Kaiser Justinian ihm eine Kirche in Konstantinopel (heutiges Istanbul), in welcher Reliquien von Nikolaus verwahrt und verehrt wurden. Über Griechenland, wo er als Hyperhagios (griech. Überheiliger) verehrt wurde, verbreitete sich sein Kult in die slawischen Länder. So kam es, dass heute Nikolaus dort gleich nach der Gottesmutter Maria zu einem der am meisten verehrten Heiligen Russlands wurde. Nach Rom kam der Kult im 8. Jahrhundert und verbreitete sich dann in Süd- und Mitteleuropa. In Deutschland, Frankreich und England ist die Verehrung vom hl. Nikolaus seit dem zehnten Jahrhundert nachweisbar.

Wie groß die Beliebtheit von Nikolaus infolge war, zeigte sich auch darin, dass vom 11. bis zum 16. Jahrhundert diesseits der Alpen mehr als 2200 Kirchen nach ihm benannt wurden.

Wie sah dieser Mann eigentlich aus?

Von den meisten Heiligen haben wir keine reale Vorstellung. Unsere Bilder von ihnen sind geprägt von uns gezeigten Bildern, die aus Bilderbüchern, aus Religionsbüchern stammen, teils auch von Ikonen. Bei Nikolaus besteht da eine Ausnahme: Wissenschaftler der John Moores University in Liverpool haben 2017 mit Hilfe der 3D-Technik und des Gesichtsrekonstiktionsverfahren ein Portrait erstellt, das den heiligen Nikolaus von Myra realistisch darstellen soll. Wer sich von dem popuären Heiligen nun ein Bild machen möchte, der klicke auf https://twitter.com/FaceLabLJMU/status/806168986996080640/photo/1

Der heute verehrte Nikolaus ist eigentlich ein zweifacher Nikolaus

Das Bild und die Vorstellung dieses Heiligen wurde im Laufe der Jahrhunderte durch die vielen Legenden und das mannigfaltige Brauchtum stark ge- und verformt. Der Nikolaus, so wie er heute verehrt wird und wir ihn aus unseren Kindertagen her kennen, ist eine Verschmelzung, eine Kombination von zwei historischen Personen: des Bischofs von Myra und des gleichnamigen Abts Nikolaus von Sion, dem späteren Bischof von Pinara (Türkei)– der im Jahr 564 starb.

Empfehlungen

Der Blasiussegen: Ein Segen zum 3. Feber

Der Blasiussegen gehört zu den bekanntesten Segnungen der katholischen Kirche. Jahr für Jahr wird er rund um den 3. Februar, den Gedenktag des heiligen Blasius, gespendet häufig im Anschluss an... Weiterlesen

„Darstellung des Herrn“ – Ein Fest volle…

Am 2. Feber feiert die katholische Kirche das Fest der „Darstellung des Herrn“, das im Volksmund als „Mariä Lichtmess“ bekannt ist. Doch was steckt hinter diesem Hochfest, das Licht, Weihnachten... Weiterlesen

„Für euch bin ich Bischof, mit euch bin …

Josef Grünwidl ist neuer Erzbischof von Wien Am Samstag, dem 24. Jänner 2026, hat Josef Grünwidl offiziell das Amt des Erzbischofs von Wien übernommen. Die feierliche Bischofsweihe und die anschließende Amtseinführung... Weiterlesen

Die Heilige Barbara – Eine Märtyrerin mi…

Am 4. Dezember begeht die Kirche den Gedenktag der hl. Barbara. Barbara von Nikomedia gehört bis heute zu den bekanntesten Heiligen der Kirche. Seit dem 7. Jahrhundert wird sie verehrt... Weiterlesen

Ein Heiliger für unsere Zeit, ein Vorbil…

Heute feiert die Kirche den heiligen Martin – einen der bekanntesten und beliebtesten Heiligen. Martin von Tours, einst römischer Soldat, später Bischof, steht für Werte, die auch heute zählen: Nächstenliebe... Weiterlesen

13. Dezember: Einladung zum Kärntner Adv…

Die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten (AKS) lädt herzlich zum traditionellen Kärntner Adventkonzert ein, das am Samstag, 13. Dezember 2025, in der prachtvollen St. Georgs-Kathedrale an der Theresianischen Militärakademie stattfindet.Das Konzert wird... Weiterlesen

66. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

"Wächter des Friedens"... ist das Thema zur heurigen Soldatenwallfahrt. Die schönsten Eindrücke der Internationalen Soldatenwallfahrt Lourdes 2025 zum Nachsehen LOURDES ist nicht nur ein Ort der Begegnung, es ist für viele eine Gelegenheit zum... Weiterlesen

24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenw…

Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines Heiligen erinnert: Johannes den Täufer. Er gilt als der letzte... Weiterlesen

Christi Himmelfahrt: Was feiern wir da e…

Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi... Weiterlesen

Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt…

Jahr für Jahr strömen Millionen Gläubige zur Grotte von Masabielle, wo 1858 der Legende nach die Jungfrau Maria einem jungen Mädchen namens Bernadette erschienen ist. Seit 1958 kommen jährlich auch... Weiterlesen

65. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

Internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes als Mahnung und Hoffnungsträger Ein Ort des Gebets, der Begegnung – und der leisen, aber kraftvollen Botschaft, dass Frieden möglich ist. Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt im südfranzösischen... Weiterlesen

Ein Moment des Innehaltens während der V…

Es ist bereits zur schönen Tradition geworden, dass sich die Pilgerleitung in Lourdes gemeinsam mit dem Aufbautrupp der Melker Pioniere eine Stunde Zeit zur Einkehr nimmt, bevor die Teilnehmer zur... Weiterlesen

Leo XIV.: Wissenswertes rund um die feie…

Am kommenden Sonntag wird es auf dem Petersplatz festlich: Papst Leo XIV. wird in sein Amt eingeführt – zehn Tage nach seiner Wahl zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Was bei... Weiterlesen

Mit Maria durch den Mai – Ein Monat der …

Von alten Riten zur geistlichen Begleiterin im Jetzt Wenn der Mai ins Land zieht, legt sich ein sanfter Schleier aus Blüten über die Landschaft – und über die Herzen vieler Gläubiger... Weiterlesen

"Nein zum Krieg der Worte" – P…

In bewegenden Worten hat sich Papst Leo XIV. an die Medienschaffenden der Welt gewandt. Bei seiner ersten offiziellen Audienz als neues Oberhaupt der katholischen Kirche sprach er nicht nur über... Weiterlesen

HABEMUS PAPAM!

Der Militärbischof für Österreich, Dr. Werner Freistetter, in einer ersten Reaktion zur Papstwahl: „Ich freue mich sehr, dass der neue Papst den Namen Leo gewählt hat. Ich durfte ihn im Februar... Weiterlesen

Weißer Rauch über Rom – Die Welt hat ein…

Ein Augenblick der Geschichte: Punkt 18:08 Uhr durchbrach ein schneeweißer Rauchschleier den römischen Abendhimmel – das uralte Zeichen, das Generationen verbindet, ließ keinen Zweifel: Die katholische Kirche hat einen neuen... Weiterlesen

Johannes Freitag - Ein Bischof offen fü…

Feierliche Weihe im Grazer Dom Am 1. Mai 2025 erlebte der Grazer Dom einen bewegenden Moment kirchlicher Erneuerung: Johannes Freitag, bisher Stadtpfarrer von Trofaiach und Seelsorgeraumleiter „An der Eisenstraße“, wurde zum... Weiterlesen

Johannes Freitag zum Weihbischof geweiht…

Ein besonderes Ereignis für Kirche und Gesellschaft Im vollbesetzten Grazer Dom wurde am Donnerstag, dem 1. Mai 2025, ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der Diözese Graz-Seckau aufgeschlagen: Der bisherige Pfarrer... Weiterlesen

Probe und Einweisung bei der Militärmusi…

Am 29. April 2025 traf sich Militärdekan Oliver Hartl, Delegationsleiter der österreichischen Teilnehmer an der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI), mit der Militärmusik Tirol in Innsbruck zu einer intensiven musikalischen Probe... Weiterlesen

Graz bereitet sich auf Bischofsweihe von…

Am 1. Mai erhält die steirische Landeshauptstadt hohen kirchlichen Besuch – zur Weihe des neuen Weihbischofs der Diözese Graz-Seckau, Johannes Freitag, wird eine Vielzahl an geistlichen Würdenträgern, politischen Repräsentanten und... Weiterlesen

Österreich nimmt Abschied von Papst Fran…

Ein Requiem im Wiener Stephansdom vereinte Kirche, Politik und Gläubige Mit einem feierlichen Requiem im Wiener Stephansdom verabschiedete sich Österreich am Montagabend offiziell von Papst Franziskus. Unter großer Anteilnahme von Kirche... Weiterlesen

Einweisung für das Aufbaukommando PMI Lo…

Am 28. April 2025 fand in der Birago-Kaserne Melk eine Einweisung für das Aufbaukommando der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI) nach Lourdes statt. Das Kommando wird heuer vom Pionierbataillon 3 –... Weiterlesen

Ostern bei AUTCON27/UNIFIL im LIBANON

Derzeit befinden sich 164 Soldatinnen und Soldaten im Einsatzraum. Die Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Kontingents, sind unter anderem für die Logistik sowie die Brandbekämpfung im Camp NAQOURA verantwortlich. Zu den... Weiterlesen

Chrisammesse mit Militärbischof Freistet…

In der Soldatenkirche in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim feierte am Dienstag der Karwoche Militärbischof Dr. Werner Freistetter in Konzelebration mit dem erst kürzlich ernannten Weihbischof für die Diözese Graz-Seckau, Militäroberkurat... Weiterlesen

Schriftenreihe der Militärbischöflichen …

Die Schriftenreihe der Militärbischöflichen Bibliothek behandelt Fragen der Soldatenseelsorge und militärischen Berufsethik, der Rolle von Religion im militärischen Kontext und ihres Beitrags zum Frieden. Sie wird vom evangelischen Militärsuperintendenten und... Weiterlesen

Ein Fels des Gebets: Johannes Paul II. z…

Ein Erbe der Spiritualität und Standhaftigkeit Am 2. April 2005 schloss Papst Johannes Paul II. nach beinahe 27 Jahren im Amt für immer die Augen. Zwanzig Jahre später gedenken Gläubige auf... Weiterlesen

Todestag von Papst Johannes Paul II. jäh…

Am 2. April 2005 nahm die ganze Welt Anteil am Sterben von Johannes Paul II. Das Gedenken an den über 26 Jahre lang regierenden Papst wird auch in Österreich hochgehalten... Weiterlesen

Papst Franziskus: Ein eindringlicher App…

Ein Mahnruf aus dem Vatikan: Der Pontifex fordert in seiner Sonntagsbotschaft verstärkte Friedensbemühungen in Krisengebieten weltweit. Papst Franziskus hat mit Nachdruck an die politischen Führer des Südsudan appelliert, Spannungen abzubauen und... Weiterlesen

Das ewige Ringen um den Ostertermin

Eine historische Chance bleibt ungenutzt In einem seltenen Zufall fallen 2025 die Ostertermine der katholischen, protestantischen und orthodoxen Kirchen auf denselben Tag: den 20. April. Ein willkommener Anlass, um ein seit... Weiterlesen

Fastentücher: Eine alte Tradition in der…

In der Fastenzeit bietet sich in vielen Kirchen ein besonderes Bild: Altar und bildliche Darstellungen Jesu werden hinter kunstvoll gestalteten Tüchern verborgen. Doch was steckt hinter dieser Tradition? Wo liegen... Weiterlesen

25. März: Mariä Verkündigung - Ein …

Am 25. März begeht die katholische Kirche das Hochfest der Verkündigung des Herrn. Der Ursprung dieses besonderen Tages liegt in einer der bewegendsten Szenen des Neuen Testaments: der Begegnung der... Weiterlesen