Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Themen

Aus einer ganzen Reihe von Heiligen, deren die Kirche heute gedenkt, möchte ich Ihnen zwei dem Christentum innigst verbundene Soldaten vorstellen: Felix und Nabor.

Beide stammen aus Nordafrika und erlitten in der Christenverfolgung unter Diokletian im Jahr 304 in Lodi, einem Ort nahe von Mailand, den Märtyrertod. Nachdem ihre Reliquien nach Mailand transferiert wurden, entwickelte sich dort ein starker Kult um die beiden Soldatenheiligen.

In den Märtyrerverzeichnissen finden sich viele Soldaten. Diese kamen durch ihren Dienst im Heer des Imperium Romanums mit dem Christentum in Berührung und wurden so oft zu Vermittlern dieser aus der Osthälfte des Reiches stammenden neuen Religion. Gerade für Soldaten, deren täglicher Begleiter der Tod war, hatte eine Erlöserreligion, wie es das Christentum ist, eine besondere Anziehungskraft. Für Kaiser Diokletian stellten Soldaten, die sich zum Christentum bekannten, eine Gefahr dar, da diese Angriffskriege ablehnten. Darin liegt auch einer der Gründe, warum der Kaiser den christlichen Glaube in seinem Heer ausgerottet wissen wollte.

„Lieber will ich selbst vor Hunger sterben, als den Armen, die sonst verzweifeln müssten, meine Hilfe zu versagen. Gott wird mir in Zukunft schon helfen; jetzt aber will ich die noch vorhandenen Lebensmittel unter die hungrigen Armen austeilen.“ (Elisabeth von Portugal)

Eine Frau von Adel

Elisabeth wurde 1271 als Tochter von König Peter III. von Aragon und Konstanze von Navarra geboren. Damit war sie mütterlicherseits eine Urenkelin des Hohenstaufenkaisers Friedrich II und auch eine Großnichte von Elisabeth von Thüringen.. Bereits mit 12 Jahren wurde sie mit dem König Dionysius von Portugal verheiratet. Mit ihm hatte zwei Kinder. Die Ehe der beiden Adeligen galt als schwierig. Er ging einseits viele außereheliche Beziehungen ein, andererseits galt er als äußerst eifersüchtig.

Elisabeth – die Wohltätige

Je mehr sich ihr Mann den Zügellosigkeiten hingab, desto mehr wandte sich Elisabeth dem religiösen Leben zu. Mit ihren Gütern, mit denen sie im Ehevertrag ausgestattet worden war, förderte sie Klöster - so das 1264 gegründete Kloster Santa Clara in Santarém - Kirchen und zahlreiche Spitäler.

Elisabeth – die Friedensstifterin

Zweimal zog sie unbewaffnet aus, um Krieg zu verhindern: dass erste Mal, als ihr Sohn Alfons IV. - aus Sorge um sein Erbe - seinem Vater den Krieg erklärte, das zweite Mal, als 1336 ein Krieg zwischen ihrem Sohn Alfons IV. und seinem Schwiegervater, dem König von Kastilien, ausbrach. Beide Male stelle sie sich hier unbewaffnet zwischen die Fronten und verhinderte den Ausbruch der Kämpfe.

Wie schon ihrer Großtante Elisabeth von Thüringen/Ungarn sagt man auch ihr ein Rosenwunder nach: Die Legende erzählt, dass sie die Burg in Leiria an einem Wintermorgen verließ, um Brot unter den Armen zu verteilen. Damit dies nicht auffiel, verhüllte sie das Brot mit ihrem Schleier. Auf dem Weg zu den Ärmsten wurde sie von ihrem Mann überrascht, dem ihre Großzügigkeit und Wohltätigkeit nicht gefiel. Er fragte sie, was sie da verstecke. Elisabeth erwiderte, dass es Rosen seien. Ihr Mann glaubte ihr nicht – schließlich war es ja Jänner. So musste Elisabeth das Tuch hochheben, doch es lagen tatsächlich „nur“ Rosen statt der Brote darunter.

Kanonisation

1516 wurde Elisabeth durch Papst Leo X. seliggesprochen, am 24. Juni 1625 von Papst Urban VIII. heiliggesprochen.

Ihre Attribute

Rosen (als Symbol der portugiesischen Könige), sie wird auch oft Kranke pflegend dargestellt

Elisabeth - die Patronin

Sie ist Patronin von Portugal, Coimbra, Estremoz, Saragossa; gegen Kriegsnot

Seit dem Jahr 1923 wird ein Fest aller Märtyrer, die durch die Verfolgung Neros ihr Leben ließen, am 30. Juni gefeiert. Der neue römische Kalender dehnte diesen Gedenktag auf die ganze Kirche aus.

Kaiser Nero, der die Stadt Rom in Flammen aufgehen ließ, beschuldigte das Volk der Christianer (die Christen), dies getan zu haben, um das Gerücht von sich zu weisen, dass er der Brandstifter wäre.

Infolge wurden zuerst die Leute verhaftet, die bekannten, Christen zu sein, dann diejenigen, die von der ersten Gruppe genannt wurden. Die Christen wurden zwar nicht der Brandstiftung überführt, wohl aber beschuldigte man sie des allgemeinen Menschenhasses.

Die so dem Tode geweihten Christen wurden in Tierfelle gehüllt und infolge von Hunden zerfleischt, sie wurden ans Kreuz genagelt oder am Abend als Fackeln angezündet. Für all dieses „Schauspiele“ stellte Nero seinen Park zur Verfügung, in dem er sich gerne im Aufzug eines Wagenlenkers unter das Volk mischte. Dies berichtet Tacitus im 15. Buch seiner Annalen.

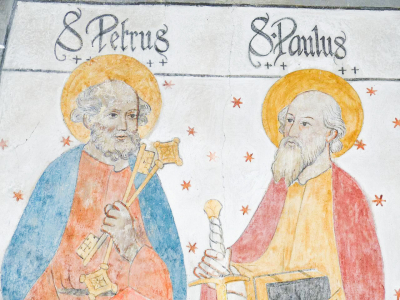

Am heutigen Tag gedenkt die Kirche zweier Apostel, die bis heute vielen noch dem Namen nach bekannt sein dürften: Petrus und Paulus.

Der 29. Juni wurde ihnen gewidmet, weil – so der Legende nach - an diesem Tag im Jahre 258 deren Gebeine aus den ursprünglichen Gräbern entnommen und in die Katakomben an der Via Apia transferiert wurden. Seit dem 4. Jahrhundert nach Christi sind Feiern an diesem Tag belegt. In der römisch-katholischen Kirche hat aufgrund der herausragenden Bedeutung dieser beiden Aposteln dieser Tag den Rang eines kirchlichen Hochfestes inne.

Petrus: Sein ursprünglicher Name war eigentlich Simon. Er wurde um das Jahr 1 geboren und war Fischer in Kafarnaum am See. Durch seinen Bruder Andreas kam Petrus zu Jesus, der ihm den Namen Kephas, was übersetzt Fels (woraus dann lat. Petrus wurde) bedeutet.

Von Petrus berichtet die Bibel, dass er Zeuge aller großen Ereignisse im Leben Jesu war. Jesus sah in ihm etwas Besonderes, nämlich die „tragende Rolle“ für die Kirche. So soll Christus zu ihm gesagt haben: „Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen“ (Mt16,18).

Petrus vollbrachte im Zuge seines Wirkens viele Wunder, er unternahm verschiedene Missionsreisen, die ihn auch bis nach Rom führten. Er wird zum Begründer und zum Haupt der Kirche von Rom. Von ihm leitet sich bis in die heutige Zeit das Papstamt (Petrusamt) des römischen Bischofs ab. Im Jahr 64 wurde Petrus in Rom unter Kaiser Nero mit dem Kopf nach unten gekreuzigt. Über seinem heutigen Grab erhebt sich der Petersdom.

Paulus, um das Jahr 10 in Tarsus in Kleinasien geboren, war jüdischer Abstammung und römischer Bürger. Sein ursprünglicher Name war Saulus. Er gehörte den Pharisäern an und er war hochgebildet. Anfangs zählte er zu den massiven Gegnern der neuentstandenen Gruppe der Judenchristen (1 Kor 15,9), auch war er an der Steinigung des heiligen Stephanus beteiligt (siehe Apg 7,58ff). Auf einer Reise nach Damaskus erschien ihm Jesus (Damaskusereignis Apg 9,3–29). Dieses bewirkte in Saulus eine vollständige Umkehr. Aus Saulus wurde Paulus. Er schloss sich den Christen an, ließ sich taufen, missionierte als Paulus in vielen Ländern. Aus dem Verfolger der Christen wurde der bedeutendste Missionar seiner Zeit für das Christentum. Im Jahr 64 oder 67 wurde Paulus - ebenfalls wie Petrus - unter Kaiser Nero zum Tod verurteilt. Sein Grab befindet sich heute in der Basilika Sankt Paul vor den Mauern.

Laut Überlieferung starb die heilige Hemma von Gurk im Jahr 1045. Man weiß wenig von ihr. Wirklichkeit und Legende in der Überlieferungsgeschichte sind zu eng verwoben sind. Und doch lässt sich aus den wenigen uns erhaltenen Quellen das Bild einer Frau rekonstruieren, die in vielen Bereichen des heutigen Lebens noch Strahlkraft besitzt und immer noch Vorbild sein kann.

Eine der einflussreichten und reichsten Frauen ihrer Zeit in Kärnten

Hemma zählte zu ihrer Zeit zu den reichsten und einflussreichsten Frauen im Kärnten. Mit Kaiser Heinrich II. war sie verwandt, mit dem Grafen Wilhelm von Friesach und an der Sann war sie verheiratet. Von ihren Ahnen erbte sie reiche Besitztümer: So in Kärnten das Gurk- und Metnitztal, den Ort Zeltschach, Güter und Burgen im Trixnertal sowie Ländereien an der Save um Brestanica (Reichenburg) und im Gurkfeld im heutigen Slowenien.

Was Hemma mit vielen Frauen ihrer Zeit teilte, war der Verlustes ihrer Kinder und die frühen Witwenschaft: Um 1036 wurde ihr Mann, vom aufständischen und mittlerweile abgesetzten Kärntner Herzog Adalbero von Eppenstein ermordet.

Hemma, die Klosterstifterin und ihr Erbe - die Diözese

Ein Großteil ihres Vermögens verwendete sie zur Stiftung zweier Klöster: Admont und Gurk. Die Gründung des Benediktinerklosters in der Obersteiermark erfolgte erst einige Jahre nach ihrem Tod, die Fertigstellung des Frauenstiftes in Gurk durfte sie selbst noch erleben. Die erste Kirche in Gurk wurde der Gottesmutter am 15. August des Jahres 1042 oder 1043 geweiht. Wenige Jahre nach der Vollendung dieses Werkes starb Hemma und wurde in ihrer Klosterkirche beigesetzt.

Das Nonnenkloster in Gurk sollte aber keinen langen Bestand haben. Erzbischof Gebhard von Salzburg hob es auf. Statt dessen errichtete er an seiner Stelle das Bistum Gurk. Diesem wurde dann auch der größte Teil des Besitzes des Hemma-Klosters übertragen. Das Andenken an die Gräfin von Friesach schien mehr und mehr in Vergessenheit zu geraten. Erst im Kampf um die Unabhängigkeit von Salzburg erinnerten sich Bischof und Domkapitel von Gurk wieder an ihre eigentliche Stifterin Hemma.

Im Jahr 1174 wurden in die eben fertiggestellte 100säulige Krypta des Gurker Domes die sterblichen Überreste von Hemma aus der alten Klosterkirche feierlich übertragen und dort beigesetzt. Seither blieb sie als Stifterin von Gurk bleibend im Gedächtnis.

Hemma, die heilige Frau

Die offizielle Heiligerklärung von Hemma durch Rom erfolgt erst im Jahr 1938 erfolgte. Aber schon durch Jahrhunderte wurde sie von den Gläubigen als Heilige verehrt. Man vergaß nicht, dass Hemma sich als großzügige Gründerin von Klöstern und Kirchen hervortat. So gehen in Kärnten - neben Gurk - die Gründung der Pfarrkrichen Glödnitz, Lieding, St. Radegund, Lorenzenberg, St. Lambert, St. Georgen am Weinberg und St. Margarethen bei Töllerberg direkt auf die Initiative Hemmas zurück

Hemma blieb als eine gerechte Herrin in Erinnerung, was sich in der Legende vom gerechten Lohn bis heute erhielt, aber auch als eine fromme Frau im Volk verankert, die trotz ihrer schwerer Schicksalsschläge weder rebellierte noch verzweifelte, sondern alles Schmerzhafte und Leidvolle, das ihr widerfuhr, als Ratschluss Gottes mit Blick auf die Gottesmutter Maria zum Positiven wenden und sehen konnte.

All dies und andere Erinnerungen an diese besondere Frau ließen schon bald Menschen aus Kärnten, der Steiermark und aus dem heutigen Slowenien, also aus den ehemaligen Wirkungsstätten Hemmas, zu ihrem Grab nach Gurk pilgern. Von vielen wird berichtet, dass sie dort auf Fürbitte Hemmas Rat, Trost und Heilung erfuhren.

So wie diesen sollte auch uns nicht in erster Linie ein bestimmtes Jahr Anlaß für unser Gedenken sein, sondern der Todestag der heiligen Hemma. Seit Jahrhunderten wird ihr Todestag alljährlich am 27. Juni in Gurk festlich begangen.

Am 6. Dezember gedenkt die Kirche einem der am meisten verehrten Heiligen: Dem Hl. Nikolaus von Myra.

Wettergegerbt soll sein Gesicht gewesen sein, seine Nase war durch einen Bruch krumm zusammengewachsen und hatte einen markanten Buckel und, ja, er hatte doch tatsächlich einen weißen Bart, wenn auch einen weit kürzeren als die Nikoläuse, die uns immer wieder in unserer Kindheit Besuche abgestattet haben.

Vielen Kindern ist er bekannt, Lieder über ihn werden gesungen, viele Geschichten von ihm erzählt - und doch zählt er zu den „unbekanntesten“ Heiligen, denn gesicherte Fakten über sein Leben gibt es nur wenige.

Was wir „gesichert“ über Nikolaus wissen

Bei ihm handelt es sich um keine legendenhafte Gestalt, ihn gab es tatsächlich. Aber: viel ist aus seinem Leben uns nicht überliefert worden. Was wir von ihm wissen, ist, dass er zwischen 280 und 286 in Patara (Türkei) geboren wurde, dass er mit etwa 19 Jahren zum Priester geweiht und nur wenig später zum Bischof von Myra (heutiges Demre, etwa 100 Kilometer südwestlich der türkischen Großstadt Antalya) ernannt wurde. Auch ist bekannt, dass in Myra kurz nach seiner Bischofsernennung die Christenverfolgungen unter dem römischen Kaiser Galerius Valerius Maximinus (305 bis 311) begannen. Auch Nikolaus war diesen ausgesetzt, geriet – so die Überlieferung - in Gefangenschaft und wurde in dieser Zeit auch gefoltert. Etwas mehr als 10 Jahre später nahm er am Konzil von Nizäa (325) teil. Sein Todestag war ein 6. Dezember zwischen den Jahren 345 und 351.

Der Kult

Unbestritten ist, dass Nikolaus zu den am meisten verehrten Heiligen der Christenheit zählt und er als Schutzpatron zahlreicher Orte, Gruppen und Berufe alle Hände voll zu tun tat. Der Kult um ihn begann erst rund 200 Jahre nach seinem Tod.

Im 6. Jahrhundert weihte Kaiser Justinian ihm eine Kirche in Konstantinopel (heutiges Istanbul), in welcher Reliquien von Nikolaus verwahrt und verehrt wurden. Über Griechenland, wo er als Hyperhagios (griech. Überheiliger) verehrt wurde, verbreitete sich sein Kult in die slawischen Länder. So kam es, dass heute Nikolaus dort gleich nach der Gottesmutter Maria zu einem der am meisten verehrten Heiligen Russlands wurde. Nach Rom kam der Kult im 8. Jahrhundert und verbreitete sich dann in Süd- und Mitteleuropa. In Deutschland, Frankreich und England ist die Verehrung vom hl. Nikolaus seit dem zehnten Jahrhundert nachweisbar.

Wie groß die Beliebtheit von Nikolaus infolge war, zeigte sich auch darin, dass vom 11. bis zum 16. Jahrhundert diesseits der Alpen mehr als 2200 Kirchen nach ihm benannt wurden.

Wie sah dieser Mann eigentlich aus?

Von den meisten Heiligen haben wir keine reale Vorstellung. Unsere Bilder von ihnen sind geprägt von uns gezeigten Bildern, die aus Bilderbüchern, aus Religionsbüchern stammen, teils auch von Ikonen. Bei Nikolaus besteht da eine Ausnahme: Wissenschaftler der John Moores University in Liverpool haben 2017 mit Hilfe der 3D-Technik und des Gesichtsrekonstiktionsverfahren ein Portrait erstellt, das den heiligen Nikolaus von Myra realistisch darstellen soll. Wer sich von dem popuären Heiligen nun ein Bild machen möchte, der klicke auf https://twitter.com/FaceLabLJMU/status/806168986996080640/photo/1

Der heute verehrte Nikolaus ist eigentlich ein zweifacher Nikolaus

Das Bild und die Vorstellung dieses Heiligen wurde im Laufe der Jahrhunderte durch die vielen Legenden und das mannigfaltige Brauchtum stark ge- und verformt. Der Nikolaus, so wie er heute verehrt wird und wir ihn aus unseren Kindertagen her kennen, ist eine Verschmelzung, eine Kombination von zwei historischen Personen: des Bischofs von Myra und des gleichnamigen Abts Nikolaus von Sion, dem späteren Bischof von Pinara (Türkei)– der im Jahr 564 starb.

Die gute Nachricht zum Schuss

Trotz des österreichweiten Corona-Lockdowns können Nikolausbesuche auch zu Hause wieder stattfinden. Denn: Laut den aktuellen staatlichen COVID-Bestimmungen handelt es sich beim Nikolausbesuch um eine unentgeltliche ehrenamtliche Tätigkeit, die unter die Ausnahmeregeln für die Ausgangsbeschränkungen fällt, bei der folgende Schutzmaßnahmen gelten: Wer als Nikolaus einen Besuch durchführt, muss der 3G-Regel entsprechen und eine FFP2-Maske tragen. Die Maskenpflicht entfällt, wenn ein 2G-Nachweis vorliegt. Findet eine Nikolausfeier im Rahmen eines katholischen Gottesdienstes statt, dann sind dabei die zuletzt verschärften Gottesdienstregeln der Bischofskonferenz zu beachten.

Der Nikolaus darf auch heuer wieder kommen

Den Hausbesuch dürfen insgesamt nur drei Personen (z.B. Nikolaus, Krampus und ein Engel) absolvieren, wie das Gesundheitsministerium in den Detailregelungen festhält. Die besuchten Kinder und Eltern benötigen keinen Nachweis im Sinne der G-Regel und müssen auch keine FFP2-Maske tragen. "Während des Nikolaus- oder Krampusbesuchs dürfen jedoch keine weiteren Gäste (aus fremden Haushalten) empfangen werden, da dies ein Verstoß gegen die Ausgangsregelungen darstellt", wird weiter erklärt.Und da soll noch einer sagen, der Nikolaus geht nicht mit der Zeit.

Also: Auch heuer wird der Nikolaus wieder den Weg zu den Kindern beschreiten - als kleiner Hoffnungs- und Freudenbringer für die Kleinsten.

Seit der Heiligsprechung im Jahr 1485 wird der Leopoldi Tag immer am 15. November begangen (in Anlehnung an sein Todesdatum 15. November 1136). Das Zentrum der Festlichkeiten ist Klosterneuburg. Dort gab es zunächst große Bankette mit Tänzen und Turnieren, die heute noch nach altem Brauch nachgestellt und gefeiert werden. Dazu ist aus dem alten Fest inzwischen ein Jahrmarkt entstanden, bei dem die Besucher als Höhepunkt im Stift Klosterneuburg beim Fasselrutschen das berühmte Tausendeimerfass hinab rutschen.

Leopold III., Markgraf von Österreich, lebte von 1073 bis 1136 n. Chr. und stammte aus dem Adelsgeschlecht der Babenberger. Seit 1663 ist der Heilige Leopold Nationalpatron Österreichs und im Speziellen auch Landespatron von Wien, Niederösterreich und (gemeinsam mit dem Heiligen Florian) von Oberösterreich.

Neben dem Beinamen „der Heilige“ trug er auch die Bezeichnungen „der Fromme“ und „der Milde“. Diese Namen verdiente er sich durch seine großzügigen Gaben und Tätigkeiten in Wien und Niederösterreich. Neben der Landeserschließung war er vor allem ein eifriger Gründer von Klöstern. Dabei steht an erster Stelle das Stift Klosterneuburg, das 1108 unter seiner Schirmherrschaft gegründet wurde (die sogenannte Schleierlegende berichtet davon).

Klosterneuburg wuchs mit seiner Unterstützung in wenigen Jahren zur Residenz heran. Weitere Klöster, die auf den Heiligen Leopold zurück gehen, sind das Stift Heiligenkreuz sowie das Kloster Klein-Mariazell. Hier stand neben der Landerschließung auch die Förderung der Bildung im Vordergrund. Auch die Münzprägestätte in Krems und der dadurch entstandene Kremser Pfennig gehen auf den Heiligen Leopold zurück.

Quelle: erzdioezese-wien.at

Am 1. November feiert die katholische Kirche das Fest Allerheiligen. An diesem Festtag wird der Heiligen und Seligen der Kirche gedacht. Auf diese Weise sollen auch jene Heiligen in den Mittelpunkt gerückt werden, derer nicht durch eigene Feiertage gedacht wird und welche nicht im alltäglichen Bewusstsein präsent sind.

Theologisch steht das Fest in engem Bezug zu Ostern und der Auferstehung der Toten, da die Heiligen laut christlicher Überzeugung bereits in Gemeinschaft mit Gott stehen und die "Kirche des Himmels" bilden. Den Gläubigen soll das Gedenken Motivation sein, das eigene Leben intensiver im Sinne des Evangeliums zu leben und so einen Weg der "Heiligkeit" zu gehen.

Am Vorabend des Allerheiligenfestes, dem 31. Oktober, wird in den Vereinigten Staaten und vielen Ländern Europas "Halloween" (von "All Hallows Eve") gefeiert. In der heutigen, aus Nordamerika zurückgekommenen Form hat es eine stark kommerzialisierte und säkularisierte Form angenommen, was kirchlicherseits auch immer wieder kritisiert wurde.

Österreichweit findet seit 2005 am Tag vor Allerheiligen aber auch die "Nacht der 1.000 Lichter" statt, bei der kirchliche Orte in Kerzenlicht getaucht werden. Die besinnliche Einstimmung auf die Feiertage wurde von der Katholischen Jugend in Tirol entwickelt.

Am Allerseelen-Tag, dem 2. November, wird aller Verstorbenen gedacht. Die Wurzeln dieses Festes gehen zurück auf das Jahr 998, in dem der Abt des französischen Benediktinerklosters Cluny, Odilo von Cluny, den Tag als Gedenktag für alle verstorbenen Gläubigen festgesetzt hat. Christliche Feste zum Totengedenken gibt es bereits seit dem 2. Jahrhundert.

Allerheiligen ist in weiten Teilen Europas ein gesetzlicher Feiertag: Neben Österreich ist Allerheiligen u.a. in den katholisch geprägten Kantonen der Schweiz, in Teilen Deutschlands, in katholisch dominierten Mittelmeerländern einschließlich Frankreich, in katholisch geprägten ex-kommunistischen Staaten wie Polen, Kroatien und Litauen und auf den südostasiatischen Philippinen ein gesetzlicher Feiertag. In Österreich ist Allerseelen zwar kein gesetzlicher Feiertag, es findet jedoch an den öffentlichen Schulen kein Unterricht statt und an einigen Universitäten ist der Tag vorlesungsfrei.

Quelle: via Kathpress (21.10.2021)

Einige Militärpfarren bieten auch in diesem „etwas anderen“ Sommer Betreuungsangebote an. Was sich in den Militärpfarren so alles tut, erfahren Sie hier.

Die Ferienzeit naht mit großen Schritten, der Urlaub steht vor der Türe. Doch wohin soll es heuer gehen? Wie den Urlaub „anlegen“ in diesen alles verändernden Coronazeiten? Wie die Kinder in der Zeit gut unterbringen, in denen man selbst noch tätig sein muss, da der eigene Urlaub nicht genau so lange andauert wie die Ferien der Schulkinder?

Urlaub: Zur Ruhe kommen, Zeit für sich finden. Auch in Coronazeiten ist dies wichtig.

Ein Trend ist schon gut absehbar: Viele Österreicherinnen und Österreicher bleiben heuer im eigenen Land. Man geht auf die sichere Seite, erkundet die Heimat, entdeckt neue Gegenden, nutzt heimische Urlaubsdestinationen und einige greifen auch auf die Angebote der Ferienbetreuung der Militärpfarren zurück.

Feriencamps als Auszeit für die Kids

Viele Pfarren sind es heuer nicht, die sich den neuen Herausforderungen stellen, die Corona mit sich bringt, doch einige wollen auch in diesem Jahr wieder ihr bestens etabliertes Betreuungsprogramm den Kids anbieten. Die Militärpfarre Kärnten veranstaltet ihre inzwischen schon bereits 51. Kinderferienaktion vom 25.07. - 08.08.2020 am Übungsplatz Glainach. Die Militärpfarre NÖ 4 schlägt ihr Sommercamp vom 04.07. - 11.07.2020 in Eben im Pongau auf, wo ganz sicher wieder alles getan wird, um unvergessliche Stunden den Kindern und Jugendlichen zu schenken.

Wenn Sie Näheres dazu wissen möchten, dann wenden Sie sich bitte an diese Militärpfarren.

Fragen Sie in ihrer Militärpfarre nach

Schauen Sie sich das Angebot Ihrer Pfarre an, sprechen Sie Ihren Militärpfarrer darauf an – bestimmt ist da was für Sie dabei

Am 1. November feiert die katholische Kirche das Fest Allerheiligen. An diesem Festtag wird - wie der Name bereits sagt - der Heiligen und Seligen der Kirche gedacht. Auf diese Weise sollen insbesondere jene Heiligen in den Mittelpunkt gerückt werden, derer nicht durch eigene Feiertage gedacht wird und welche nicht im alltäglichen Bewusstsein präsent sind. Theologisch steht das Fest in engem Bezug zu Ostern und der Auferstehung der Toten, insofern die Heiligen laut christlicher Überzeugung bereits in Gemeinschaft mit Gott stehen und die "Kirche des Himmels" bilden. Den Gläubigen soll das Gedenken Motivation sein, das eigene Leben intensiver im Sinne des Evangeliums zu leben und so einen Weg der "Heiligkeit" zu gehen.

Advent – Bedeutung und gelebte Tradition…

Der Advent ist eine besondere Zeit im christlichen Kalender und eröffnet zugleich das neue Kirchenjahr. Er verbindet jahrhundertealte Bräuche mit...

WeiterlesenOktober – Der Rosenkranzmonat

Der Oktober gilt traditionell als Rosenkranzmonat. Für viele mag diese Gebetsform heute altmodisch wirken, doch sie birgt eine erstaunliche Aktualität...

Weiterlesen10. September: Welttag der Suizidprävent…

Heute, am 10. September, findet weltweit der Welttag der Suizidprävention statt. Seit 2003 erinnern die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Internationale...

WeiterlesenChristophorus – Schutzpatron der Reisend…

Christophorus – Schutzpatron der Reisenden (Gedenktag: 24. Juli) Der heilige Christophorus zählt zu den bekanntesten und beliebtesten Heiligen – vor allem...

WeiterlesenHeiliger Engelbert Kolland – Patron der Soldatenkirche in der Belgier-Kaserne

Am 10. Juli feiert die katholische Kirche erstmals den offiziellen Gedenktag des heiligen Engelbert Kolland. Der Tiroler Franziskaner wurde 2024 von Papst Franziskus heiliggesprochen – als erster Österreicher seit über…

Informationen aus der Kirche29. Juni: Apostelfürsten im Fokus: Das Hochfest zu Ehren von Petrus und Paulus

Am 29. Juni feiert die katholische Kirche das Hochfest der Apostel Petrus und Paulus – zwei prägende Gestalten des frühen Christentums. Der Gedenktag erinnert nicht an ihre Todestage, sondern an…

Informationen aus der Kirche24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenwende, Feuer und Prophetie

Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines Heiligen erinnert: Johannes den Täufer. Er gilt als der letzte…

Informationen aus der Kirche

Fronleichnam kurz gefasst

Fronleichnam, auch bekannt als »Hochfest des heiligsten Leibes und Blutes Christi« oder international als »Corpus Christi«, ist einer der höchsten Feiertage im katholischen Kirchenjahr. Gefeiert wird er am zweiten Donnerstag…

Informationen aus der KirchePfingsten kurz gefasst – Fragen & Antworten zu diesem Fest

Was feiern Christen zu Pfingsten? Pfingsten gilt als Geburtstag der Kirche. Es erinnert an die Herabkunft des Heiligen Geistes auf die Jünger – ein Ereignis, das infoge die weltweite Verkündigung des…

Informationen aus der KircheChristi Himmelfahrt: Was feiern wir da eigentlich?

Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi…

Informationen aus der Kirche

14. Mai: Hl. Matthias. Der Apostel - bestimmt durch das Los

Zum Gedenktag des Hl. Matthias am 14. Mai Ein Apostel durch göttliche Wahl Der Name Matthias bedeutet „Geschenk Gottes“ – und dieser Name ist Programm: Der Heilige Matthias wurde nicht von Jesus…

Informationen aus der KircheLeo XIV.: Wissenswertes rund um die feierliche Amtseinführung des neuen Papstes

Am kommenden Sonntag wird es auf dem Petersplatz festlich: Papst Leo XIV. wird in sein Amt eingeführt – zehn Tage nach seiner Wahl zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Was bei…

Informationen aus der KircheMit Maria durch den Mai – Ein Monat der Hoffnung und Hingabe

Von alten Riten zur geistlichen Begleiterin im Jetzt Wenn der Mai ins Land zieht, legt sich ein sanfter Schleier aus Blüten über die Landschaft – und über die Herzen vieler Gläubiger…

Informationen aus der Kirche

- 1

- 2

- 3

Empfehlungen

„Für euch bin ich Bischof, mit euch bin …

Josef Grünwidl ist neuer Erzbischof von Wien Am Samstag, dem 24. Jänner 2026, hat Josef Grünwidl offiziell das Amt des Erzbischofs von Wien übernommen. Die feierliche Bischofsweihe und die anschließende Amtseinführung... Weiterlesen

Die Heilige Barbara – Eine Märtyrerin mi…

Am 4. Dezember begeht die Kirche den Gedenktag der hl. Barbara. Barbara von Nikomedia gehört bis heute zu den bekanntesten Heiligen der Kirche. Seit dem 7. Jahrhundert wird sie verehrt... Weiterlesen

Ein Heiliger für unsere Zeit, ein Vorbil…

Heute feiert die Kirche den heiligen Martin – einen der bekanntesten und beliebtesten Heiligen. Martin von Tours, einst römischer Soldat, später Bischof, steht für Werte, die auch heute zählen: Nächstenliebe... Weiterlesen

13. Dezember: Einladung zum Kärntner Adv…

Die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten (AKS) lädt herzlich zum traditionellen Kärntner Adventkonzert ein, das am Samstag, 13. Dezember 2025, in der prachtvollen St. Georgs-Kathedrale an der Theresianischen Militärakademie stattfindet.Das Konzert wird... Weiterlesen

66. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

"Wächter des Friedens"... ist das Thema zur heurigen Soldatenwallfahrt. Die schönsten Eindrücke der Internationalen Soldatenwallfahrt Lourdes 2025 zum Nachsehen LOURDES ist nicht nur ein Ort der Begegnung, es ist für viele eine Gelegenheit zum... Weiterlesen

24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenw…

Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines Heiligen erinnert: Johannes den Täufer. Er gilt als der letzte... Weiterlesen

Christi Himmelfahrt: Was feiern wir da e…

Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi... Weiterlesen

Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt…

Jahr für Jahr strömen Millionen Gläubige zur Grotte von Masabielle, wo 1858 der Legende nach die Jungfrau Maria einem jungen Mädchen namens Bernadette erschienen ist. Seit 1958 kommen jährlich auch... Weiterlesen

65. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

Internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes als Mahnung und Hoffnungsträger Ein Ort des Gebets, der Begegnung – und der leisen, aber kraftvollen Botschaft, dass Frieden möglich ist. Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt im südfranzösischen... Weiterlesen

Ein Moment des Innehaltens während der V…

Es ist bereits zur schönen Tradition geworden, dass sich die Pilgerleitung in Lourdes gemeinsam mit dem Aufbautrupp der Melker Pioniere eine Stunde Zeit zur Einkehr nimmt, bevor die Teilnehmer zur... Weiterlesen

Leo XIV.: Wissenswertes rund um die feie…

Am kommenden Sonntag wird es auf dem Petersplatz festlich: Papst Leo XIV. wird in sein Amt eingeführt – zehn Tage nach seiner Wahl zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Was bei... Weiterlesen

Mit Maria durch den Mai – Ein Monat der …

Von alten Riten zur geistlichen Begleiterin im Jetzt Wenn der Mai ins Land zieht, legt sich ein sanfter Schleier aus Blüten über die Landschaft – und über die Herzen vieler Gläubiger... Weiterlesen

"Nein zum Krieg der Worte" – P…

In bewegenden Worten hat sich Papst Leo XIV. an die Medienschaffenden der Welt gewandt. Bei seiner ersten offiziellen Audienz als neues Oberhaupt der katholischen Kirche sprach er nicht nur über... Weiterlesen

HABEMUS PAPAM!

Der Militärbischof für Österreich, Dr. Werner Freistetter, in einer ersten Reaktion zur Papstwahl: „Ich freue mich sehr, dass der neue Papst den Namen Leo gewählt hat. Ich durfte ihn im Februar... Weiterlesen

Weißer Rauch über Rom – Die Welt hat ein…

Ein Augenblick der Geschichte: Punkt 18:08 Uhr durchbrach ein schneeweißer Rauchschleier den römischen Abendhimmel – das uralte Zeichen, das Generationen verbindet, ließ keinen Zweifel: Die katholische Kirche hat einen neuen... Weiterlesen

Johannes Freitag - Ein Bischof offen fü…

Feierliche Weihe im Grazer Dom Am 1. Mai 2025 erlebte der Grazer Dom einen bewegenden Moment kirchlicher Erneuerung: Johannes Freitag, bisher Stadtpfarrer von Trofaiach und Seelsorgeraumleiter „An der Eisenstraße“, wurde zum... Weiterlesen

Johannes Freitag zum Weihbischof geweiht…

Ein besonderes Ereignis für Kirche und Gesellschaft Im vollbesetzten Grazer Dom wurde am Donnerstag, dem 1. Mai 2025, ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der Diözese Graz-Seckau aufgeschlagen: Der bisherige Pfarrer... Weiterlesen

Probe und Einweisung bei der Militärmusi…

Am 29. April 2025 traf sich Militärdekan Oliver Hartl, Delegationsleiter der österreichischen Teilnehmer an der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI), mit der Militärmusik Tirol in Innsbruck zu einer intensiven musikalischen Probe... Weiterlesen

Graz bereitet sich auf Bischofsweihe von…

Am 1. Mai erhält die steirische Landeshauptstadt hohen kirchlichen Besuch – zur Weihe des neuen Weihbischofs der Diözese Graz-Seckau, Johannes Freitag, wird eine Vielzahl an geistlichen Würdenträgern, politischen Repräsentanten und... Weiterlesen

Österreich nimmt Abschied von Papst Fran…

Ein Requiem im Wiener Stephansdom vereinte Kirche, Politik und Gläubige Mit einem feierlichen Requiem im Wiener Stephansdom verabschiedete sich Österreich am Montagabend offiziell von Papst Franziskus. Unter großer Anteilnahme von Kirche... Weiterlesen

Einweisung für das Aufbaukommando PMI Lo…

Am 28. April 2025 fand in der Birago-Kaserne Melk eine Einweisung für das Aufbaukommando der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI) nach Lourdes statt. Das Kommando wird heuer vom Pionierbataillon 3 –... Weiterlesen

Ostern bei AUTCON27/UNIFIL im LIBANON

Derzeit befinden sich 164 Soldatinnen und Soldaten im Einsatzraum. Die Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Kontingents, sind unter anderem für die Logistik sowie die Brandbekämpfung im Camp NAQOURA verantwortlich. Zu den... Weiterlesen

Chrisammesse mit Militärbischof Freistet…

In der Soldatenkirche in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim feierte am Dienstag der Karwoche Militärbischof Dr. Werner Freistetter in Konzelebration mit dem erst kürzlich ernannten Weihbischof für die Diözese Graz-Seckau, Militäroberkurat... Weiterlesen

Schriftenreihe der Militärbischöflichen …

Die Schriftenreihe der Militärbischöflichen Bibliothek behandelt Fragen der Soldatenseelsorge und militärischen Berufsethik, der Rolle von Religion im militärischen Kontext und ihres Beitrags zum Frieden. Sie wird vom evangelischen Militärsuperintendenten und... Weiterlesen

Ein Fels des Gebets: Johannes Paul II. z…

Ein Erbe der Spiritualität und Standhaftigkeit Am 2. April 2005 schloss Papst Johannes Paul II. nach beinahe 27 Jahren im Amt für immer die Augen. Zwanzig Jahre später gedenken Gläubige auf... Weiterlesen

Todestag von Papst Johannes Paul II. jäh…

Am 2. April 2005 nahm die ganze Welt Anteil am Sterben von Johannes Paul II. Das Gedenken an den über 26 Jahre lang regierenden Papst wird auch in Österreich hochgehalten... Weiterlesen

Papst Franziskus: Ein eindringlicher App…

Ein Mahnruf aus dem Vatikan: Der Pontifex fordert in seiner Sonntagsbotschaft verstärkte Friedensbemühungen in Krisengebieten weltweit. Papst Franziskus hat mit Nachdruck an die politischen Führer des Südsudan appelliert, Spannungen abzubauen und... Weiterlesen

Das ewige Ringen um den Ostertermin

Eine historische Chance bleibt ungenutzt In einem seltenen Zufall fallen 2025 die Ostertermine der katholischen, protestantischen und orthodoxen Kirchen auf denselben Tag: den 20. April. Ein willkommener Anlass, um ein seit... Weiterlesen

Fastentücher: Eine alte Tradition in der…

In der Fastenzeit bietet sich in vielen Kirchen ein besonderes Bild: Altar und bildliche Darstellungen Jesu werden hinter kunstvoll gestalteten Tüchern verborgen. Doch was steckt hinter dieser Tradition? Wo liegen... Weiterlesen

25. März: Mariä Verkündigung - Ein …

Am 25. März begeht die katholische Kirche das Hochfest der Verkündigung des Herrn. Der Ursprung dieses besonderen Tages liegt in einer der bewegendsten Szenen des Neuen Testaments: der Begegnung der... Weiterlesen

Papst Franziskus zurück im Vatikan: Ein …

Nach mehr als fünf Wochen in der römischen Gemelli-Klinik ist Papst Franziskus am Sonntag in den Vatikan zurückgekehrt. Sein Genesungsweg bleibt jedoch anspruchsvoll: Eine zweimonatige Rekonvaleszenz unter strenger ärztlicher Aufsicht... Weiterlesen

Aufrüstung allein sichert keinen Frieden…

Friedensappell zum Abschluss der Bischofskonferenz Mit eindringlichen Worten hat Erzbischof Franz Lackner, Vorsitzender der österreichischen Bischofskonferenz, an die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft appelliert. "Waffen alleine werden den Frieden nicht sichern", betonte... Weiterlesen