Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Zum traditionellen Kärntner Adventkonzert in der St.-Georgs-Kathedrale luden die Angehörigen der Militärpfarre (MPGR) sowie der Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten (AKS) an der Theresianischen Militärakademie ein.

Am dritten Adventsamstag, dem Vorabend von Gaudete, dem Sonntag der Vorfreude auf das kommende Weihnachtsfest, gestalteten die Villacher Sängerunde Fellach Oberdörfer bereits zum fünften Mal, das Wiener Neustädter Instrumentalensemble „Johannas Hausmusik“ zum zweiten Mal sowie Obst i. R. Ing. Hugo Schuller mit seinen selbst verfassten Kärntner Mundartgedichten das diesjährige Kärntner Adventkonzert.

Die Begrüßung der zahlreichen Gäste galt unter anderem dem stellvertretenden Kommandanten der Militärakademie, Brigadier Mag. Franz Hollerer, sowie dem LTgAbg. und StR DI Franz Dinhobl.

Der zwischen den einzelnen Darbietungen gesammelte Applaus entlud sich nach dem Schlussakkord besonders stürmisch und bewirkte eine zweite Zugabe der Villacher Sängerunde Fellach Oberdörfer, ehe sich die Konzertgäste verabschiedeten.

Mit dem Programm wurde auch bereits zu den nächsten beiden Kärntner Adventkonzerten eingeladen:

12. Dezember 2026 mit dem Männergesangverein Petzen-Loibach

11. Dezember 2027 mit dem Männergesangverein Afritz

Bericht: Obst i. R. Hans Machowetz, ehemaliger langjähriger stellvertretender Militärpfarrgemeinderat und aktiver Angehöriger der Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten an der Theresianischen Militärakademie

Die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten (AKS) lädt herzlich zum traditionellen Kärntner Adventkonzert ein, das am Samstag, 13. Dezember 2025, in der prachtvollen St. Georgs-Kathedrale an der Theresianischen Militärakademie stattfindet.

Das Konzert wird von der Sängerrunde Fellach-Oberdörfer und Johannas Hausmusik gestaltet. Obst i.R. Ing. Hugo Schuller führt mit Mundartgedichten und Geschichten durch den musikalischen Adventabend.

Veranstaltungsdetails:

Datum: Samstag, 13. Dezember 2025

Ort: St. Georgs-Kathedrale, Theresianische Militärakademie, Wiener Neustadt

Beginn: 19:00 Uhr

Organisation: Die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten, die Angehörigen des Rektorates, St. Georgs Kathedrale und des Kommandos der Theresianische Militärakademie

Gesamtleitung: Obst i.R. Johann Machowetz

Kartenverkauf: Konditorei Köller in der Fußgängerzone (Wiener Straße)

Allerseelen – das Fest, an dem die katholische Kirche ihrer Verstorbenen gedenkt. Ein Tag, der den Blick nach innen lenkt, auf die eigene Vergänglichkeit und das, was bleibt.

Am 2. November 2025 fand in der St. Georgs-Kathedrale an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt der traditionelle Allerseelengottesdienst statt. Militärdekan Stefan Gugerel, Rektor der Kathedrale und Bischofskirche der Militärdiözese Österreichs, leitete die Feier. Im Mittelpunkt stand das Requiem – das Gebet um die Vollendung der Verstorbenen bei Gott und zugleich das Zeichen lebendiger Hoffnung für die Gemeinde.

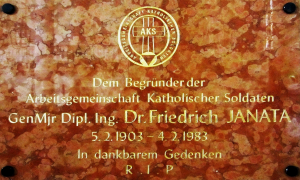

Im Anschluss an den Gottesdienst gedachte die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten (AKS) ihres österreichweiten Gründers, Generalmajor Dipl.-Ing. Dr. Friedrich Janata. Unter seiner Erinnerungstafel in der Kathedrale wurde ein Kranz niedergelegt.

Am 21. September 2025 feierte Militärbischof Werner Freistetter gemeinsam mit zahlreichen Gläubigen das traditionelle Erntedankfest in der St. Georgs-Kathedrale. Die festlich geschmückte Kirche bot den passenden Rahmen, um – wie Christen weltweit – Dank für die Gaben der Natur und die Früchte des Jahres zu sagen.

Vor der Kathedrale war die prächtige Erntedankkrone aufgestellt, die vom Bischof feierlich gesegnet wurde. Die traditionelle Segnung gilt als Zeichen der Dankbarkeit und der Hoffnung auf eine gute Ernte im kommenden Jahr.

Unter den feierlichen Klängen der Orgel konnte Militärbischof Werner Freistetter mit der Gemeinde der Georgskathedrale in der österlich geschmückten Kirche den Ostersonntag voller Freude feiern. In seiner Einleitung verwies er auf zwei Besonderheiten dieses Ostersonntags: die gemeinsame Feier des Osterfestes 2025 in allen Kirchen, heuer besonders auch mit der Orthodoxie, und auf den 80. Jahrestag der Wiedererrichtung der Republik Österreich, der in diesem Jahr in die Osterwoche fällt.

In seiner Predigt verglich er das Zeugnis der Frauen, die frühmorgens zum Grab kamen und erste Zeuginnen der Auferstehung wurden, mit dem Zeugnis der Christen im Vorderen Orient und überall, wo Christen in schwierigen Situationen heute Ostern feiern.

Er erinnerte an den Einsatz österreichischer Soldatinnen und Soldaten im Libanon und lobte ihren herausfordernden Dienst für die Erhaltung des Friedens im Heiligen Land, das von so vielen Krisen erschüttert wird.

„Ich durfte selbst als Militärseelsorger in internationalen Einsätzen erfahren, wie gerne die Soldatinnen und Soldaten die traditionellen Osterbräuche auch im Einsatz begehen und die frohe Botschaft des Evangeliums als Zeichen der Hoffnung hören.“

In dieser Messfeier wurde auch besonders für die weitere Genesung des Papstes gebetet. In der Bitte um den Segen Gottes schloss der Militärbischof auch die weltweiten Bemühungen um österlichen Frieden ein.

Um 2100 Uhr entzündete Militärbischof Werner Freistetter die Osterkerze am frisch gesegneten Osterfeuer vor der Georgskathedrale in Wr. Neustadt und eröffnete damit die Osternachtfeier. Nach dem von der berühmten Sängerin Marie-Luise Schottleitner als Kantorin vorgetragenen Osterlob schloss sich dem Wortgottesdienst die Taufe, Firmung und Erstkommunion eines Kadetten aus der Bundeshandelsakademie für Führung und Sicherheit an.

Der gebürtige Salzburger, der mit einem beeindruckenden Notendurchschnitt auf die bevorstehende Matura zuschreitet, hat sich im vergangenen Jahr intensiv auf diese Lebensentscheidung vorbereitet, einen Paten aus seiner Klasse gewählt und die entsprechenden Feiern auf dem Weg zur Taufe und Firmung in der Georgskathedrale und in der Kirche der Schwarzenbergkaserne vollzogen. Zum ersten Mal übte der neugetaufte und neugefirmte Kadett sein kirchliches Amt aus, indem er die Fürbitten gemeinsam mit seinem Paten vortrug.

In seiner Predigt wies der Militärbischof auf das starke Glaubenszeugnis dieser Feier hin: „Gerade bei einer Erwachsenentaufe – das ist meine Erfahrung – stellen Menschen die Frage „Warum lässt du dich taufen?“ und werden so angeregt, über den Sinn des christlichen Glaubens und der Taufe nachzudenken.“

Das dreimalige Untertauchen, die Salbung mit duftendem Chrisam und die Kommunion unter den Gestalten von Brot und Wein ließen auch die zahlreichen übrigen Mitfeiernden ihre eigene Taufe stärker erinnern. Im Anschluss an den Gottesdienst gab es in der Sakristei noch eine herzhafte Osteragape mit Eiern, Speck, Striezel und Schokoladeosterhasen.

Die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten (AKS) lädt herzlich zum traditionellen Kärntner Adventkonzert ein, das am Samstag, den 14. Dezember 2024, in der prachtvollen St. Georgs-Kathedrale an der Theresianischen Militärakademie stattfindet.

Das Konzert wird von einem der renommiertesten Chöre Kärntens, dem gemischten Alpen Adria Chor Villach, gestaltet. Unter der Leitung von Mag. Michael Nowak und der Obfrau Gertraud Kronig sorgen die 35 Stimmen des Chores für eine musikalische Einstimmung auf die Weihnachtszeit. Bereits zum fünften Mal wird der Chor in Wiener Neustadt auftreten und sein Publikum mit einem abwechslungsreichen Programm begeistern.

Für zusätzliche musikalische Vielfalt sorgt die Familienmusik des Chorleiters, während ein Kärntner Mundarterzähler mit traditionellen Geschichten und Gedichten eine besondere Note setzt.

Veranstaltungsdetails:

Datum: Samstag, 14. Dezember 2024

Ort: St. Georgs Kathedrale, Theresianische Militärakademie, Wiener Neustadt

Einlass: ab 18:00 Uhr (freie Sitzplatzwahl)

Beginn: 19:00 Uhr

Kartenverkauf:

Der Vorverkauf hat bereits begonnen:

Konditorei Köller in der Fußgängerzone (Wiener Straße)

Freizeitbörse der Theresianischen Militärakademie (für Heeresangehörige)

Kartenpreis: € 13,-- pro Person

Das Kärntner Adventkonzert ist ein Highlight der Vorweihnachtszeit und bietet eine stimmungsvolle Auszeit vom Alltag. Sichern Sie sich rechtzeitig Ihre Tickets und lassen Sie sich von Musik und Tradition verzaubern!

Ein feierlicher Empfang im historischen Ambiente

Am 6. Dezember 2024 herrschte eine besondere Atmosphäre im Burghof der Theresianischen Militärakademie. Kinder, Eltern, Großeltern und eine Abordnung von neun Schülern der BHAK für Führung und Sicherheit versammelten sich gespannt, um den hoch zu Ross einreitenden Nikolaus zu begrüßen. Der Beginn des Ereignisses war von einer andächtigen Stille geprägt – so leise, dass man eine Stecknadel hätte fallen hören können. Doch bald darauf erklang lauter Gesang: Gemeinsam stimmten alle Anwesenden ein herzliches Nikolauslied an.

Mit Liedern und Gedichten willkommen geheißen

Mit beeindruckenden fünf Strophen des Nikolausliedes, untermalt von vier liebevoll vorgetragenen Gedichten, hieß die Gemeinschaft den Nikolaus auf besonders stimmungsvolle Weise willkommen. Der Nikolaus, flankiert von einigen zurückhaltend agierenden Krampussen, zeigte sich sichtlich gerührt.

Die Botschaften des goldenen Buches

In seiner Ansprache, die er aus dem goldenen Buch vortrug, bedankte sich der Nikolaus herzlich für den warmen Empfang. Dabei überwog das Lob an die Kinder für ihr Verhalten und ihre Leistungen. Doch auch die lehrreichen Botschaften fehlten nicht: Er ermahnte die Kinder, ihren Eltern besser zu folgen und sich unter Geschwistern weniger zu streiten – stets mit einem Augenzwinkern und viel Herzlichkeit.

Nikolaussäckchen für alle Kinder

Nach seiner Ansprache stieg der Nikolaus von seinem Pferd und begann sogleich, die mit Spannung erwarteten Nikolaussäckchen an die Kinder zu verteilen. Die leuchtenden Augen der Kleinen machten deutlich, dass dieser Moment das Highlight des Tages war.

Gemeinsam organisiert – ein Dank an alle Beteiligten

Hinter dieser traditionsreichen Nikolausfeier standen die engagierte Organisation der Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten sowie die Unterstützung des Kommandos der Militärakademie und des Rektorates der St.-Georgs-Kathedrale. Dank ihrer Zusammenarbeit konnte dieser besondere Tag für die Angehörigen der Militärakademie und der Garnison erneut zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.

Mit Liedern, leuchtenden Kinderaugen und der besonderen Atmosphäre des Burghofs bot die Nikolausfeier ein eindrucksvolles Erlebnis, das den Geist der Adventzeit in der Militärakademie spürbar machte.

Text: Hans Machowetz, Obst i.R., redigiert durch ÖA

Die Adventzeit hat begonnen, und mit ihr erstrahlen in Kirchen und Häusern die ersten Kerzen auf den Adventkränzen. Doch was bedeutet dieser Brauch eigentlich? Der Adventkranz ist weit mehr als ein dekoratives Schmuckstück. Er ist ein vielschichtiges Symbol, das von Licht, Hoffnung und der Verwandlungskraft Gottes erzählt.

Segen – mehr als nur ein Ritual

Die Segnung des Adventkranzes ist ein fester Bestandteil der christlichen Tradition, wie kürzlich in der St. Georgs-Kathedrale eindrucksvoll zu erleben war. Dabei wurden die Kränze von Militärbischof Werner Freistetter auf den Stufen des Hochaltars gesegnet und anschließend die ersten Kerzen entzündet. Doch was bedeutet es, Gegenstände wie den Adventkranz zu segnen?

Im Unterschied zu magischen Vorstellungen geht es beim Segen nicht um ein mystisches Aufladen von Objekten, sondern um eine tiefere Botschaft. Zum einen soll der gesegnete Adventkranz daran erinnern, dass Gottes Segen uns in der Adventzeit wie ein schützender Mantel umhüllt. Zum anderen gibt der Segen den Dingen, die gesegnet werden, eine besondere Bedeutung. Der Adventkranz wird so zu einem Werkzeug, durch das Gott zu uns spricht.

Der Adventkranz als Siegeskranz

Die Kreisform des Adventkranzes symbolisiert die Ganzheit und Unendlichkeit. Nach einer spirituellen Deutung kann der Adventkranz als Siegeskranz verstanden werden: Er erzählt von einem Gott, der alles Zerbrochene in uns zusammenfügt und selbst aus Scheitern etwas Neues entstehen lässt. In den Häusern und Wohnungen der Gläubigen wird der Adventkranz zu einem Haussegen, der die Hoffnung ausdrückt, dass Gottes Kraft die Gemeinschaft stärkt und Konflikte in Frieden verwandeln kann.

Eine Zeit der Verwandlung

Der Adventkranz lädt dazu ein, innezuhalten und sich auf die Verwandlungskraft Gottes einzulassen. So wie die Kerzen nach und nach entzündet werden, kann auch unser Leben Stück für Stück vom Licht Gottes erhellt werden. Der Segen des Adventkranzes ist eine Botschaft der Hoffnung: Er sagt uns, dass unser Leben gelingen kann, dass Gemeinschaft gestärkt wird und dass selbst das Alltägliche von Gottes Licht erfüllt wird.

In diesem Sinne: Möge der Adventkranz nicht nur ein Zeichen äußerer Besinnung sein, sondern auch eine Einladung, Gottes Licht in unser Leben zu lassen. Denn der Advent erinnert uns daran, dass Gottes Segen uns immer begleitet und alles in uns erneuern kann.

Am 27. September 2024 fand an der Theresianischen Militärakademie die feierliche Verabschiedung des Jahrgangs "Generalmajor Sommer" statt. Im Mittelpunkt der Ausmusterungsfeierlichkeiten stand die traditionelle Säbelübergabe, bei der die frischgebackenen Offiziere aus den Händen von Oberst Gerhard Fleischmann, dem Kommandanten des Akademikerbataillons, sowie der Jahrgangskommandantin Hauptmann Julia Wenninger ihre Säbel entgegennahmen.

Die Übergabe des Säbels symbolisiert die Übernahme der Offizierswürde und die damit verbundene Verantwortung. Vor der Übergabe wurden die Säbel von Stefan Gugerel feierlich gesegnet. In seiner Ansprache hob er die tiefere Bedeutung des Rituals hervor: „Bei dem Offizierssäbel kommt es nicht darauf an, aus welchem Metall er geschmiedet ist, sondern dass er einem überreicht wird. Man nimmt ihn nicht selber, der Säbel wird übergeben, man empfängt die Verantwortung. Dass diese Verantwortung in Ihnen Frucht bringt, für die Einheiten, die Sie kommandieren werden, und für ganz Österreich, darum bitten wir um Gottes Segen.“

Im Anschluss an die Segnung und Übergabe fand das traditionelle „Kerbenschlagen“ statt. Dabei wird durch einen engen Freund die erste Kerbe in den Säbel geschlagen – ein Zeichen des Zusammenhalts und der tiefen Verbundenheit, die die Offiziere auf ihrem weiteren Weg begleiten wird.

Die Ausmusterungsfeier markiert den feierlichen Abschluss der Ausbildung und den Beginn eines neuen Kapitels für die Offiziere, die künftig Führungsverantwortung in den Einheiten des österreichischen Bundesheeres übernehmen werden.

Empfehlungen

Aschermittwoch: Der Beginn der Fastenzei…

Der Aschermittwoch stellt den Beginn der 40-tägigen Fastenzeit im Christentum dar, die sich bis Ostern erstreckt. Seit dem 6. Jahrhundert wird der Mittwoch als Aschermittwoch bezeichnet, der vor dem sechsten... Weiterlesen

Der Blasiussegen: Ein Segen zum 3. Feber

Der Blasiussegen gehört zu den bekanntesten Segnungen der katholischen Kirche. Jahr für Jahr wird er rund um den 3. Februar, den Gedenktag des heiligen Blasius, gespendet häufig im Anschluss an... Weiterlesen

„Darstellung des Herrn“ – Ein Fest volle…

Am 2. Feber feiert die katholische Kirche das Fest der „Darstellung des Herrn“, das im Volksmund als „Mariä Lichtmess“ bekannt ist. Doch was steckt hinter diesem Hochfest, das Licht, Weihnachten... Weiterlesen

Die Heilige Barbara – Eine Märtyrerin mi…

Am 4. Dezember begeht die Kirche den Gedenktag der hl. Barbara. Barbara von Nikomedia gehört bis heute zu den bekanntesten Heiligen der Kirche. Seit dem 7. Jahrhundert wird sie verehrt... Weiterlesen

Ein Heiliger für unsere Zeit, ein Vorbil…

Heute feiert die Kirche den heiligen Martin – einen der bekanntesten und beliebtesten Heiligen. Martin von Tours, einst römischer Soldat, später Bischof, steht für Werte, die auch heute zählen: Nächstenliebe... Weiterlesen

13. Dezember: Einladung zum Kärntner Adv…

Die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten (AKS) lädt herzlich zum traditionellen Kärntner Adventkonzert ein, das am Samstag, 13. Dezember 2025, in der prachtvollen St. Georgs-Kathedrale an der Theresianischen Militärakademie stattfindet.Das Konzert wird... Weiterlesen

66. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

"Wächter des Friedens"... ist das Thema zur heurigen Soldatenwallfahrt. Die schönsten Eindrücke der Internationalen Soldatenwallfahrt Lourdes 2025 zum Nachsehen LOURDES ist nicht nur ein Ort der Begegnung, es ist für viele eine Gelegenheit zum... Weiterlesen

24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenw…

Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines Heiligen erinnert: Johannes den Täufer. Er gilt als der letzte... Weiterlesen

Christi Himmelfahrt: Was feiern wir da e…

Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi... Weiterlesen

Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt…

Jahr für Jahr strömen Millionen Gläubige zur Grotte von Masabielle, wo 1858 der Legende nach die Jungfrau Maria einem jungen Mädchen namens Bernadette erschienen ist. Seit 1958 kommen jährlich auch... Weiterlesen

65. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

Internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes als Mahnung und Hoffnungsträger Ein Ort des Gebets, der Begegnung – und der leisen, aber kraftvollen Botschaft, dass Frieden möglich ist. Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt im südfranzösischen... Weiterlesen

Ein Moment des Innehaltens während der V…

Es ist bereits zur schönen Tradition geworden, dass sich die Pilgerleitung in Lourdes gemeinsam mit dem Aufbautrupp der Melker Pioniere eine Stunde Zeit zur Einkehr nimmt, bevor die Teilnehmer zur... Weiterlesen

Leo XIV.: Wissenswertes rund um die feie…

Am kommenden Sonntag wird es auf dem Petersplatz festlich: Papst Leo XIV. wird in sein Amt eingeführt – zehn Tage nach seiner Wahl zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Was bei... Weiterlesen

Mit Maria durch den Mai – Ein Monat der …

Von alten Riten zur geistlichen Begleiterin im Jetzt Wenn der Mai ins Land zieht, legt sich ein sanfter Schleier aus Blüten über die Landschaft – und über die Herzen vieler Gläubiger... Weiterlesen

"Nein zum Krieg der Worte" – P…

In bewegenden Worten hat sich Papst Leo XIV. an die Medienschaffenden der Welt gewandt. Bei seiner ersten offiziellen Audienz als neues Oberhaupt der katholischen Kirche sprach er nicht nur über... Weiterlesen

HABEMUS PAPAM!

Der Militärbischof für Österreich, Dr. Werner Freistetter, in einer ersten Reaktion zur Papstwahl: „Ich freue mich sehr, dass der neue Papst den Namen Leo gewählt hat. Ich durfte ihn im Februar... Weiterlesen

Weißer Rauch über Rom – Die Welt hat ein…

Ein Augenblick der Geschichte: Punkt 18:08 Uhr durchbrach ein schneeweißer Rauchschleier den römischen Abendhimmel – das uralte Zeichen, das Generationen verbindet, ließ keinen Zweifel: Die katholische Kirche hat einen neuen... Weiterlesen

Johannes Freitag - Ein Bischof offen fü…

Feierliche Weihe im Grazer Dom Am 1. Mai 2025 erlebte der Grazer Dom einen bewegenden Moment kirchlicher Erneuerung: Johannes Freitag, bisher Stadtpfarrer von Trofaiach und Seelsorgeraumleiter „An der Eisenstraße“, wurde zum... Weiterlesen

Johannes Freitag zum Weihbischof geweiht…

Ein besonderes Ereignis für Kirche und Gesellschaft Im vollbesetzten Grazer Dom wurde am Donnerstag, dem 1. Mai 2025, ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der Diözese Graz-Seckau aufgeschlagen: Der bisherige Pfarrer... Weiterlesen

Probe und Einweisung bei der Militärmusi…

Am 29. April 2025 traf sich Militärdekan Oliver Hartl, Delegationsleiter der österreichischen Teilnehmer an der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI), mit der Militärmusik Tirol in Innsbruck zu einer intensiven musikalischen Probe... Weiterlesen

Graz bereitet sich auf Bischofsweihe von…

Am 1. Mai erhält die steirische Landeshauptstadt hohen kirchlichen Besuch – zur Weihe des neuen Weihbischofs der Diözese Graz-Seckau, Johannes Freitag, wird eine Vielzahl an geistlichen Würdenträgern, politischen Repräsentanten und... Weiterlesen

Österreich nimmt Abschied von Papst Fran…

Ein Requiem im Wiener Stephansdom vereinte Kirche, Politik und Gläubige Mit einem feierlichen Requiem im Wiener Stephansdom verabschiedete sich Österreich am Montagabend offiziell von Papst Franziskus. Unter großer Anteilnahme von Kirche... Weiterlesen

Einweisung für das Aufbaukommando PMI Lo…

Am 28. April 2025 fand in der Birago-Kaserne Melk eine Einweisung für das Aufbaukommando der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI) nach Lourdes statt. Das Kommando wird heuer vom Pionierbataillon 3 –... Weiterlesen

Ostern bei AUTCON27/UNIFIL im LIBANON

Derzeit befinden sich 164 Soldatinnen und Soldaten im Einsatzraum. Die Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Kontingents, sind unter anderem für die Logistik sowie die Brandbekämpfung im Camp NAQOURA verantwortlich. Zu den... Weiterlesen

Chrisammesse mit Militärbischof Freistet…

In der Soldatenkirche in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim feierte am Dienstag der Karwoche Militärbischof Dr. Werner Freistetter in Konzelebration mit dem erst kürzlich ernannten Weihbischof für die Diözese Graz-Seckau, Militäroberkurat... Weiterlesen

Schriftenreihe der Militärbischöflichen …

Die Schriftenreihe der Militärbischöflichen Bibliothek behandelt Fragen der Soldatenseelsorge und militärischen Berufsethik, der Rolle von Religion im militärischen Kontext und ihres Beitrags zum Frieden. Sie wird vom evangelischen Militärsuperintendenten und... Weiterlesen

Ein Fels des Gebets: Johannes Paul II. z…

Ein Erbe der Spiritualität und Standhaftigkeit Am 2. April 2005 schloss Papst Johannes Paul II. nach beinahe 27 Jahren im Amt für immer die Augen. Zwanzig Jahre später gedenken Gläubige auf... Weiterlesen

Todestag von Papst Johannes Paul II. jäh…

Am 2. April 2005 nahm die ganze Welt Anteil am Sterben von Johannes Paul II. Das Gedenken an den über 26 Jahre lang regierenden Papst wird auch in Österreich hochgehalten... Weiterlesen

Papst Franziskus: Ein eindringlicher App…

Ein Mahnruf aus dem Vatikan: Der Pontifex fordert in seiner Sonntagsbotschaft verstärkte Friedensbemühungen in Krisengebieten weltweit. Papst Franziskus hat mit Nachdruck an die politischen Führer des Südsudan appelliert, Spannungen abzubauen und... Weiterlesen

Das ewige Ringen um den Ostertermin

Eine historische Chance bleibt ungenutzt In einem seltenen Zufall fallen 2025 die Ostertermine der katholischen, protestantischen und orthodoxen Kirchen auf denselben Tag: den 20. April. Ein willkommener Anlass, um ein seit... Weiterlesen

Fastentücher: Eine alte Tradition in der…

In der Fastenzeit bietet sich in vielen Kirchen ein besonderes Bild: Altar und bildliche Darstellungen Jesu werden hinter kunstvoll gestalteten Tüchern verborgen. Doch was steckt hinter dieser Tradition? Wo liegen... Weiterlesen

25. März: Mariä Verkündigung - Ein …

Am 25. März begeht die katholische Kirche das Hochfest der Verkündigung des Herrn. Der Ursprung dieses besonderen Tages liegt in einer der bewegendsten Szenen des Neuen Testaments: der Begegnung der... Weiterlesen