Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Maria als Helferin neu entdecken

Im Marienmonat Mai rückt Maria wieder verstärkt ins Zentrum der Verehrung. Für viele Gläubige symbolisiert der Mai nicht nur den Frühling und die erblühende Natur, sondern auch die Schönheit und Gnade der Gottesmutter. Doch warum gerade der Mai? Und welche Bedeutung hat Maria für Gläubige heute?

Die Schönste von allen: Maria

Anders als die eitle Königin im Märchen von Schneewittchen strebt Maria nicht nach persönlicher Anerkennung oder Ruhm. Sie wird als "die Schönste von allen" verehrt - nicht wegen äußerlicher Erscheinung, sondern wegen ihrer göttlichen Gnade. In einem alten Marienlied heißt es: "Die Schönste von allen von fürstlichem Stand / kann Schönres nicht malen ein englische Hand". Maria, die Himmelskönigin, wird als Sinnbild der wahren Schönheit angesehen.

Ein Zeichen des neuen Lebens

Im Mai werden vielerorts Maialtäre aufgebaut und Marienstatuen mit Blumen geschmückt. Diese Symbole stehen nicht nur für die erblühende Natur, sondern weisen auch auf das neue Leben hin, das Maria in die Welt gebracht hat. Als Mutter Jesu Christi symbolisiert Maria das unvergängliche Leben und die Hoffnung für Gläubige.

Vielfalt der Bezeichnungen

Maria wird mit einer Vielzahl von Titeln und Bezeichnungen verehrt, die ihre unterschiedlichen Aspekte und Rollen betonen. Von der "Gottesgebärerin" bis zur "Rosenkranzkönigin" spiegeln diese Namen die Vielfalt ihrer Fürbitte und Beistandschaft wider. Papst Franziskus fügte 2020 den Titel "Trost der Migranten" hinzu, was die aktuelle Bedeutung Mariens für Menschen in Not unterstreicht.

Die Geschichte der Maiandachten, ihre ursprünglich heidnischen Wurzeln und die Bedeutung heute

Die Maiandachten haben ihre Ursprünge in alten heidnischen Frühlingsritualen, die den Beginn der wärmeren Jahreszeit und die Wiederbelebung der Natur feierten. Diese Feste waren oft mit Fruchtbarkeitsriten verbunden und richteten sich an göttliche Weiblichkeiten oder Muttergöttinnen, die als Beschützerinnen der Natur angesehen wurden.

Mit der Christianisierung Europas wurden diese Frühlingsbräuche im Mittelalter in die christliche Tradition integriert. Anstelle der Verehrung heidnischer Gottheiten richtete sich die Aufmerksamkeit nun auf die Jungfrau Maria als Sinnbild der Reinheit und Mutterliebe. Die Maiandachten entwickelten sich zu einer speziellen Form des Marienlobs, bei der Gläubige zusammenkamen, um der Gottesmutter zu huldigen und ihre Fürsprache anzurufen.

Insbesondere zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert erlebten Maiandachten eine Blütezeit. Päpste wie Pius XII. unterstützten diese Tradition als Mittel des Friedensgebets, besonders in Zeiten des Krieges oder gesellschaftlicher Umbrüche. Marienverehrung und Maiandachten wurden zu einem wichtigen Ausdruck der Volksfrömmigkeit und symbolisierten die Hoffnung auf göttlichen Beistand und Schutz in schwierigen Zeiten.

Heute halten viele Gemeinden und Kirchen diese Tradition der Maiandachten aufrecht. Die Maiandacht ist nicht nur ein Akt der Verehrung, sondern auch eine Gelegenheit für Gläubige, sich der spirituellen Verbundenheit mit Maria bewusst zu werden und ihre Rolle als Fürsprecherin und Mutter im Glauben zu erkennen. Der Marienmonat Mai lädt daher dazu ein, Maria nicht nur als historische Figur, sondern als lebendige geistliche Kraft zu entdecken, die Trost und Hoffnung in allen Lebenslagen schenkt.

Am 23. April 2024, dem Hochfest des Heiligen Georg, dem legendären Drachentöter und Schutzpatron des Militärs, wurde in der St. Georgs-Kathedrale in Wiener Neustadt eine feierliche Patronatsmesse zelebriert. Ein Tag, an dem das Tun und Wirken dieses Heiligen wieder in Erinnerung gerufen wurde und zahlreiche verdiente Christinnen und Christen mit dem Orden des Heiligen Georgs ausgezeichnet wurden.

Die Legende des Heiligen Georg ist voller Abenteuer und Tapferkeit. Als Offizier im römischen Heer weigerte er sich, christliche Gemeinden zu unterdrücken, und wurde schließlich für seinen Glauben und seine Standhaftigkeit gemartert und enthauptet. Seine Geschichte, geprägt von Mut und Opferbereitschaft, machte ihn zum Schutzpatron vieler Orte und Regionen, darunter England, Katalonien und Genua.

In seiner Predigt hob Militärbischof Werner Freistetter die Bedeutung von Georgs Durchhaltevermögen und Opferbereitschaft hervor. Er betonte, dass der Heilige Georg nicht nur als Symbol des heldenhaften Kampfes gegen das Böse verehrt wird, sondern auch für seine Bereitschaft, sein Leben für andere zu opfern.

Im Zuge des Georgsfestes 2024 wurden auch Personen geehrt, die sich um die Seelsorge und das Laienapostolat im Österreichischen Bundesheer verdient gemacht haben. Seit 1977 wird der "Orden des Heiligen Georg" verliehen, eine Auszeichnung, die die außergewöhnlichen Verdienste um den Dienst und die Spiritualität im Militär und außerordentliche Leistungen im Sinne des christlichen Soldatentums würdigt.

Die Auszeichnung existiert in neun Stufen und wird vom Militärbischof persönlich verliehen. Sie ist ein sichtbares Zeichen der Anerkennung für diejenigen, die sich durch ihren Einsatz für die Seelsorge und das christliche Soldatentum ausgezeichnet haben.

Am 23. April 2024, dem Hochfest des heiligen Märtyrers Georg, des Kirchenpatrons der St. Georgs-Kathedrale, versammelten sich Gläubige zur Vesper im neuen Chorgestühl. Durch die Stimmen der Schola Resupina wurde die St. Georgs-Kathedrale mit meditativen Klängen erfüllt.

Dompropst Franz Xaver Brandmayr wurde von Militärdekan Stefan Gugerel herzlich zur feierlichen Vesper zum Patrozinium begrüßt. Mit dem Eröffnungshymnus, der die Worte "Gott, du deiner Streiter Anteil, Krone und Lohn" trug, wurde die Andacht eingeleitet. Die dreistimmige Psalmodie der Schola Resupina erfüllte den Raum dank der besonderen Akustik der Kathedrale und schuf eine innige Atmosphäre des Gebets.

Die Lesung wurde vom Dompropst übernommen, während Lobgesang Maries und das Vater Unser die Gebetszeit vervollständigten. Den Schlusssegen erteilte Militärdekan Gugerel. Die Kadetten der BHAK (Bundeshandelsakademie für Führung und Sicherheit) dienten als Ministranten, ihre Präsenz, ihr Mittun und Mitwirken trug zur feierlichen Gestaltung der Vesper wesentlich bei.

Nach dem Gebet wurden die Besucher der Vesper zu einem "Abstecher" in die Sakristei eingeladen, wo feine Mehlspeisen dargeboten wurden. Mit angenehmen Gesprächen und dem einen oder anderen Glaserl klang dieser besondere Tag dann aus.

Die Vesper in der St. Georgs-Kathedrale ist eine regelmäßige Andacht und findet jeden Sonntag um 20.00 Uhr statt.

Text: Mag. Serge Claus, redigiert durch die ÖA

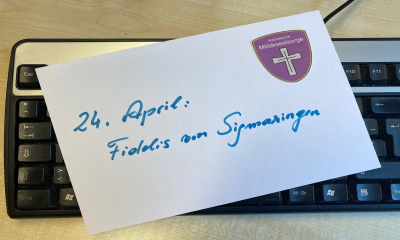

Am 24. April eines jeden Jahres gedenkt die katholische Kirche einem herausragenden Heiligen: Fidelis von Sigmaringen, geboren als Markus Roy, der als Ordensmann, Priester und Märtyrer bekannt ist. Sein Gedenktag, obwohl nicht geboten, wird besonders im Bistum Feldkirch und im hohenzollerischen Teil des Erzbistums Freiburg i.Br. sowie im Kapuzinerorden gefeiert. Sein Bezug zu Österreich ist von besonderer Bedeutung, da er nicht nur als Schutzpatron von Vorarlberg und Feldkirch anerkannt ist, sondern auch eine entscheidende Rolle bei der Rekatholisierung der von Österreich besetzten Gebiete spielte.

Markus Roy wurde im Herbst 1578 in Sigmaringen, Baden-Württemberg, geboren und erlangte später unter dem Ordensnamen Fidelis Bekanntheit. Seine akademische Karriere führte ihn durch verschiedene Städte Europas, wo er sich sowohl in Philosophie als auch in Rechtswissenschaften auszeichnete. Doch seine Berufung führte ihn schließlich zum Priestertum und später zum Kapuzinerorden, wo er sein Leben dem Dienst an den Armen und der Verbreitung des katholischen Glaubens widmete.

Während des Dreißigjährigen Krieges war Fidelis als Seelsorger und Prediger in verschiedenen Regionen tätig, darunter auch im unteren Engadin und Prättigau, die von den Österreichern besetzt waren. Seine Bemühungen zur Rekatholisierung fanden jedoch Widerstand, und am 24. April 1622 wurde er während einer Predigt in Seewis von aufgebrachten Bauern erschlagen.

Fidelis' Opfer wurde von der Kirche anerkannt, und er wurde zum ersten Märtyrer des Kapuzinerordens erklärt. Sein Vermächtnis lebt bis heute weiter, seine Reliquien werden in verschiedenen Kirchen und Klöstern verehrt, darunter auch in Feldkirch und Sigmaringen.

Die Kanonisierung von Fidelis im Jahr 1746 durch Papst Benedikt XIV. und seine Ernennung zum Patron von Hohenzollern unterstreichen seine anhaltende Bedeutung für die Gläubigen. Seine Geschichte erinnert uns daran, dass der Glaube oft mit persönlichem Opfer verbunden ist, aber auch einen bleibenden Einfluss haben kann.

Seine Attribute sind der Streitkolben und das Schwert

Er ist der Patron von Hohenzollern, Vorarlberg, Sigmaringen und Feldkirch; auch ist er der Patron der Juristen.

Er wird angerufen bei starken Kopfschmerzen, als Unterstützer in Gerichtsangelegenheiten und für die Ausbreitung des Glaubens.

Wer noch mehr über den Tagesheiligen nachlesen möchte, der findet weitere spannende Details unter https://www.heiligenlexikon.de/BiographienF/Fidelis_von_Sigmaringen.html

Im Panorama der christlichen Heiligen erstrahlt der Heilige Georg in einem besonderen Glanz, unvergessen für seine mutige Tapferkeit und seinen unerschütterlichen Glauben. Doch wer war dieser legendäre Mann, dessen Name bis heute mit Heldentum und Opferbereitschaft verbunden ist? Wir werfen einen Blick auf sein Leben, seine Bedeutung und seinen Einfluss, besonders im Kontext der Stadt Wiener Neustadt.

Das Leben des Heiligen Georg

Geboren im 3. Jahrhundert in Kappadokien, einer Region im heutigen Türkei, ist das Leben des Heiligen Georg von Legenden und Überlieferungen durchwoben. Historische Quellen bestätigen seine Existenz, während die Legenden seine Taten glorifizieren. Georg wird oft als Soldat beschrieben, der während der Christenverfolgungen unter Kaiser Diokletian um 303 n. Chr. das Martyrium erlitt.

Sein Vermächtnis und seine Verehrung

Die Legenden des Heiligen Georg erzählen von seinem heldenhaften Kampf gegen einen Drachen, der eine Stadt tyrannisierte, und seinem unbeirrbaren Bekenntnis zum christlichen Glauben, selbst unter Todesandrohung. Diese Geschichten haben ihn zu einem Symbol der Standhaftigkeit und des Glaubens gemacht, weshalb er zu einem der populärsten Heiligen der christlichen Tradition wurde. Sein Gedenktag, der 23. April, wird von Gläubigen weltweit gefeiert.

Die Verehrung des Heiligen Georg erstreckt sich über viele Länder und Kulturen, wobei er als Schutzpatron verschiedener Gruppen, darunter Soldaten, Reisende und Bauern, angesehen wird. Seine Ikone schmückt Kirchen, Heiligenbilder und Schmuckstücke als Symbol der Hoffnung und des Schutzes.

Die Verbindung zu Wiener Neustadt

Wiener Neustadt hat eine besondere Bindung zum Heiligen Georg. Die St.-Georgs-Kathedrale ist ihm "gewidmet" und es findet sich am Fuße des zentralen Buntglasfensters ein Standbild des heiligen Georg, das aus Bronze gegossen wurde. 1948 wurde die Statue gestohlen und in 14 Teile zerschlagen. Es gelang aber, die Bruchstücke sicherzustellen und die Statue wieder zu restaurieren.

Am 23.04.2024 wird in der St. Georgs-Kathedrale durch Militärbischof Werner Freistetter der Orden des heiligen Georg an Personen verliehen, welche sich über längere Zeit besonders für die Militärseelsorge eingesetzt und verdient gemacht haben. Man möchte damit diese Helfer nicht nur ehren, sondern auch auf besondere Weise den Dank für deren Einsatz in und um ihre Militärpfarren sichtbar zum Ausdruck bringen.

ÖVP-Verteidigungsministerin sieht religiöse Vielfalt im Bundesheer als "wesentlichen Wert" - Debatte mit 70 Grundwehrdienern verschiedener Religionszugehörigkeiten in Wien

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hat die Bedeutung der religiösen Begleitung für den Soldatenberuf betont. "Besonders im Soldatenberuf ist es wichtig, einen Ansprechpartner für Sorgen und religiöse Anliegen zu haben", sagte die Politikerin bei einer Diskussionsveranstaltung am Mittwoch in Wien über religiöse Vielfalt im Bundesheer, an der auch 70 Grundwehrdienern verschiedener Religionszugehörigkeiten teilgenommen haben, wie das Österreichische Bundesheer in einer Aussendung am Donnerstag mitteilte.

Vonseiten der katholischen Militärseelsorge hatte der Ordinariatskanzler des Militärordinariats, Militärerzdekan Harald Tripp, an der Diskussion teilgenommen. Auch der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft Österreich, Ümit Vural, der Wiener Gemeinderabbiner und israelische Militärrabbiner Schlomo Hofmeister waren bei der Veranstaltung anwesend.

"Im Bundesheer wird religiöse Vielfalt als wesentlicher Wert betrachtet", zeigte sich Tanner überzeugt. Bei der Veranstaltung, die das Bundesheer gemeinsam mit dem Österreichischen Integrationsfond (ÖIF) organisiert hatte, ging es auch um Herausforderungen und Chancen, die eine multireligiöse Gesellschaft mit sich bringt. Die Ministerin zeigte sich erfreut, sich in diesem Rahmen "über Religion, Vielfalt und gesellschaftliche Herausforderungen auszutauschen".

"Gesellschaftlicher Zusammenhalt braucht gemeinsame Werte und eine Auseinandersetzung mit religiöser Vielfalt", zeigte sich auch Mirela Memic vom ÖIF überzeugt. Durch offenen Austausch werde das gegenseitige Verständnis gefördert, "was wiederum eine Grundvoraussetzung für ein gutes Zusammenleben und eine gelungene Integration darstellt", so Memic, die im ÖIF für den Bereich "Werte und Orientierung" zuständig ist.

Im Österreichischen Bundesheer gibt es derzeit eine katholische, evangelische, islamische, jüdische, orthodoxe und alevitische Militärseelsorge. Sie kümmert sich um religiöse und berufsethische Anliegen und Sorgen von Soldatinnen und Soldaten in der Kaserne, im Einsatz oder im Ausland. Die katholische Militärseelsorge betreut nach eigenen Angaben rund 100.000 katholischen Soldatinnen und Soldaten im Österreichischen Bundesheer und Ihre Angehörigen. An ihrer Spitze des Militärordinariats steht Militärbischof Werner Freistetter. (Infos: www.mildioz.at)

Quelle:kathpress.at

Am 21. April stehen alle 800 Kirchen in der Erzdiözese den ganzen Tag für Interessierte offen - Auch wenig zugängliche Gottesdienststätten, wie die Hauskapelle des Wiener Erzbischofs in der Innenstadt können besucht werden

Am kommenden Sonntag, 21. April, sollen die mehr als 800 Kirchengebäude in der Erzdiözese Wien den ganzen Tag über geöffnet sein. Dazu ruft das Projekt "Offene Kirchen" auf. Beim ersten "Tag der Offenen Kirchentüre" können Interessierte zum einen, die Schönheit sakraler Räume entdecken und zum anderen einen Raum für Gebet und Begegnung vorfinden, betonte Projekt-Leiter Nikolaus Haselsteiner auf der Website der Erzdiözese Wien am Mittwoch. Zwar seien in der Erzdiözese fast alle Kirchen an allen Tagen des Jahres geöffnet, doch rund die Hälfte von ihnen nur im Rahmen liturgischer Feiern. "Am Tag der offenen Kirchen stehen gerade auch diese, oft weniger bekannten Orte offen", so Haselsteiner.

Der Tag sei nicht zufällig gewählt, sondern falle mit dem Festtag des Hl. Konrads, seines Zeichens als Pförtner des Kapuzinerklosters in Altötting in Bayern tätig, zusammen, erklärte Haselsteiner. Konrad öffnete nicht nur die Pforten des Kapuzinerklosters in Altötting, sondern bot armen Einheimischen und Pilgern auch eine warme Mahlzeit und einen Platz, um auszuruhen und manchmal auch das bayrische Grundnahrungsmittel Bier an.

Auch Gottesdienststätten, die im Allgemeinen weniger zugänglich sind, können an diesem Tag besichtigt werden, wie etwa die Andreaskapelle im Erzbischöflichen Palais, die Hauskapelle des Wiener Erzbischofs (1., Rotenturmstraße 2) oder die Kapelle des Hl. Stanislaus Kostka, das ehemalige Zimmer des jungen Jesuitenheiligen in der Kurrentgasse (1., Steindlgasse 6, Kurrentgasse 2).

Da die Kirche am Sonntag ebenfalls den Weltgebetstag für geistliche Berufungen feiert, gibt es in vielen Kirchen festliche Gottesdienste. Priester, Ordensleute und Diakone laden zum gemeinsamen Stundengebet in der Kirche oder Kapelle ein und stehen im Anschluss für Gespräche zur Verfügung.

Mancherorts werden die Besucher auch von Gemeindemitgliedern mit Kaffee und Kuchen bewirtet. In einigen Gemeinden gibt es sogar spezielle Tagesprogramme. "Helfen wie Konrad"-Boxen der Pfarrcaritas, in denen dringend benötigte Hilfsgüter für Menschen in Not gesammelt werden, sind in einigen Kirchen aufgestellt.

Mit einer neuen "Willkommenskultur" will die Erzdiözese Wien mehr Menschen dazu animieren, eine Kirche zu besuchen, kündigte sie bereits Anfang April an. Dazu gehörten neben dem "Tag der Offenen Kirchentüre" auch eine App und spezielle Schulungen für kirchliche "Willkommensdienste" rund um Gottesdienste und darüber hinaus. Gerade in der Großstadt mit seiner Anonymität fühlen sich Zugezogene, oder Menschen, die auf der Suche sind, oft allein. "In der Kirche sollen sie rasch und unkompliziert eine Ansprechperson vorfinden", erklärte Haselsteiner die Intention hinter der kirchlichen Willkommens-Offensive. (Infos: www.erzdioezese-wien.at/TOKT)

Quelle: kathpress.at

Zur Förderung der Miteinanders und zur Intensivierung der Kommunikation zwischen katholischer und evangelischer Militärseelsorge haben sich die Angehörigen des Militärordinariats und der Evangelischen Militärsuperintendentur am 17. April 2024 zu einem Treffen zusammengefunden. Im Zuge dieses Zusammenkommens wurde Militärsuperintendent DDr. Karl Reinhart Trauner von Militärbischof Dr. Werner Freistetter das Große Goldene Ehrenkreuz des Ordens vom Hl. Georg verliehen.

Der Orden des Heiligen Georg: Seit dem Jahre 1977 verleiht der jeweilige Militärbischof einen mehrstufigen Orden mit Verdienstmedaille an Personen, die sich durch außerordentliche Verdienste um die Militärseelsorge und durch die Zusammenarbeit mit der Militärseelsorge hervorgetan und ausgezeichnet haben.

Perspektive Mittel- und Osteuropas auf EU-Integration, aktuelle geopolitische Herausforderungen und Zukunft der Kirche ab Mittwoch Thema bei ComECE-Frühjahrs-Treffen in Polen

Der Blick aus Mittel- und Osteuropa auf den europäischen Einigungsprozess und die Lage der Union inmitten der aktuellen geopolitischen Herausforderungen ist Schwerpunkt der dieswöchigen Frühjahrs-Vollversammlung der katholischen EU-Bischofskommission ComECE. Wenige Wochen vor den Europawahlen im Juni kommen die Europabischöfe der Bischofskonferenzen in den 27 EU-Staaten dazu von Mittwoch bis Freitag im ostpolnischen Lomza zusammen.

Als Gastreferenten sind der frühere EU-Kommissar und Sondergesandte der Europäischen Union für die Religionsfreiheit, Jan Figel, sowie Lojze Peterle, ehemaliger Regierungschef und Außenminister Sloweniens, eingeladen. Mit dem bekannten Religionssoziologen Tomas Halik wollen die Bischöfe die mittel- und osteuropäische Perspektive auf die Zukunft von Kirche und Christentums in Europa beraten, teilte das ComECE-Büro in Brüssel mit.

Aus Österreich nimmt in Vertretung von "Europabischof" Ägidius Zsifkovics Militärbischof Werner Freistetter an dem Treffen teil.

Was ist die COMECE?

Die Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen Union (COMECE) setzt sich aus den katholischen Bischofskonferenzen aller Mitgliedstaaten der Europäischen Union zusammen. Sie wurde 1980 mit Zustimmung des Heiligen Stuhls gegründet, um die EU-Bischofskonferenzen vor den EU-Institutionen zu vertreten. Die COMECE führt einen Dialog mit den EU-Institutionen und leistet Beiträge, die das Gemeinwohl und einen menschenzentrierten Ansatz in der EU-Politik fördern.

Quelle: www.kathpress.at und https://www.comece.eu/comece/

Soldatenfirmung in Güssing mit Militärbischof Werner Freistetter

Am 12. April 2024 fand in der prachtvollen Basilika Güssing eine bewegende Zeremonie statt, bei der fünf Soldaten das Sakrament der Firmung erhielten. Unter den Firmkandidaten waren vier Kameraden des Jägerbataillons 19 aus Güssing sowie ein Kamerad vom Truppenübungsplatz Bruckneudorf.

Die Messfeier wurde vom Militärbischof geleitet, der den Soldaten seinen Segen und das Sakrament der Firmung spendete. Es war ein ergreifender Moment, in dem die Soldaten ihre Treue und ihr bewusstes Ja zum Glauben bekräftigten.

Nach der Zeremonie bot man den Teilnehmern die Möglichkeit zur Besichtigung der eindrucksvollen Gruft der Familie Batthany-Strattmann, die reich an Geschichte und Tradition ist. Ein gemütliches gemeinsames Mittagessen, bei dem die Soldaten und ihre Familien die Gelegenheit hatten, sich in ungezwungener Atmosphäre auszutauschen und über die erlebten Momente zu reflektieren, rundete den feierlichen Tag ab.

Die Soldatenfirmung in der Basilika Güssing war nicht nur ein Zeichen der Einheit und des Zusammenhalts innerhalb der Militärgemeinschaft, sondern auch ein Ausdruck der festen Verankerung von Glaube und Tradition.

Empfehlungen

Der Blasiussegen: Ein Segen zum 3. Feber

Der Blasiussegen gehört zu den bekanntesten Segnungen der katholischen Kirche. Jahr für Jahr wird er rund um den 3. Februar, den Gedenktag des heiligen Blasius, gespendet häufig im Anschluss an... Weiterlesen

„Darstellung des Herrn“ – Ein Fest volle…

Am 2. Feber feiert die katholische Kirche das Fest der „Darstellung des Herrn“, das im Volksmund als „Mariä Lichtmess“ bekannt ist. Doch was steckt hinter diesem Hochfest, das Licht, Weihnachten... Weiterlesen

„Für euch bin ich Bischof, mit euch bin …

Josef Grünwidl ist neuer Erzbischof von Wien Am Samstag, dem 24. Jänner 2026, hat Josef Grünwidl offiziell das Amt des Erzbischofs von Wien übernommen. Die feierliche Bischofsweihe und die anschließende Amtseinführung... Weiterlesen

Die Heilige Barbara – Eine Märtyrerin mi…

Am 4. Dezember begeht die Kirche den Gedenktag der hl. Barbara. Barbara von Nikomedia gehört bis heute zu den bekanntesten Heiligen der Kirche. Seit dem 7. Jahrhundert wird sie verehrt... Weiterlesen

Ein Heiliger für unsere Zeit, ein Vorbil…

Heute feiert die Kirche den heiligen Martin – einen der bekanntesten und beliebtesten Heiligen. Martin von Tours, einst römischer Soldat, später Bischof, steht für Werte, die auch heute zählen: Nächstenliebe... Weiterlesen

13. Dezember: Einladung zum Kärntner Adv…

Die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten (AKS) lädt herzlich zum traditionellen Kärntner Adventkonzert ein, das am Samstag, 13. Dezember 2025, in der prachtvollen St. Georgs-Kathedrale an der Theresianischen Militärakademie stattfindet.Das Konzert wird... Weiterlesen

66. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

"Wächter des Friedens"... ist das Thema zur heurigen Soldatenwallfahrt. Die schönsten Eindrücke der Internationalen Soldatenwallfahrt Lourdes 2025 zum Nachsehen LOURDES ist nicht nur ein Ort der Begegnung, es ist für viele eine Gelegenheit zum... Weiterlesen

24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenw…

Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines Heiligen erinnert: Johannes den Täufer. Er gilt als der letzte... Weiterlesen

Christi Himmelfahrt: Was feiern wir da e…

Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi... Weiterlesen

Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt…

Jahr für Jahr strömen Millionen Gläubige zur Grotte von Masabielle, wo 1858 der Legende nach die Jungfrau Maria einem jungen Mädchen namens Bernadette erschienen ist. Seit 1958 kommen jährlich auch... Weiterlesen

65. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

Internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes als Mahnung und Hoffnungsträger Ein Ort des Gebets, der Begegnung – und der leisen, aber kraftvollen Botschaft, dass Frieden möglich ist. Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt im südfranzösischen... Weiterlesen

Ein Moment des Innehaltens während der V…

Es ist bereits zur schönen Tradition geworden, dass sich die Pilgerleitung in Lourdes gemeinsam mit dem Aufbautrupp der Melker Pioniere eine Stunde Zeit zur Einkehr nimmt, bevor die Teilnehmer zur... Weiterlesen

Leo XIV.: Wissenswertes rund um die feie…

Am kommenden Sonntag wird es auf dem Petersplatz festlich: Papst Leo XIV. wird in sein Amt eingeführt – zehn Tage nach seiner Wahl zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Was bei... Weiterlesen

Mit Maria durch den Mai – Ein Monat der …

Von alten Riten zur geistlichen Begleiterin im Jetzt Wenn der Mai ins Land zieht, legt sich ein sanfter Schleier aus Blüten über die Landschaft – und über die Herzen vieler Gläubiger... Weiterlesen

"Nein zum Krieg der Worte" – P…

In bewegenden Worten hat sich Papst Leo XIV. an die Medienschaffenden der Welt gewandt. Bei seiner ersten offiziellen Audienz als neues Oberhaupt der katholischen Kirche sprach er nicht nur über... Weiterlesen

HABEMUS PAPAM!

Der Militärbischof für Österreich, Dr. Werner Freistetter, in einer ersten Reaktion zur Papstwahl: „Ich freue mich sehr, dass der neue Papst den Namen Leo gewählt hat. Ich durfte ihn im Februar... Weiterlesen

Weißer Rauch über Rom – Die Welt hat ein…

Ein Augenblick der Geschichte: Punkt 18:08 Uhr durchbrach ein schneeweißer Rauchschleier den römischen Abendhimmel – das uralte Zeichen, das Generationen verbindet, ließ keinen Zweifel: Die katholische Kirche hat einen neuen... Weiterlesen

Johannes Freitag - Ein Bischof offen fü…

Feierliche Weihe im Grazer Dom Am 1. Mai 2025 erlebte der Grazer Dom einen bewegenden Moment kirchlicher Erneuerung: Johannes Freitag, bisher Stadtpfarrer von Trofaiach und Seelsorgeraumleiter „An der Eisenstraße“, wurde zum... Weiterlesen

Johannes Freitag zum Weihbischof geweiht…

Ein besonderes Ereignis für Kirche und Gesellschaft Im vollbesetzten Grazer Dom wurde am Donnerstag, dem 1. Mai 2025, ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der Diözese Graz-Seckau aufgeschlagen: Der bisherige Pfarrer... Weiterlesen

Probe und Einweisung bei der Militärmusi…

Am 29. April 2025 traf sich Militärdekan Oliver Hartl, Delegationsleiter der österreichischen Teilnehmer an der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI), mit der Militärmusik Tirol in Innsbruck zu einer intensiven musikalischen Probe... Weiterlesen

Graz bereitet sich auf Bischofsweihe von…

Am 1. Mai erhält die steirische Landeshauptstadt hohen kirchlichen Besuch – zur Weihe des neuen Weihbischofs der Diözese Graz-Seckau, Johannes Freitag, wird eine Vielzahl an geistlichen Würdenträgern, politischen Repräsentanten und... Weiterlesen

Österreich nimmt Abschied von Papst Fran…

Ein Requiem im Wiener Stephansdom vereinte Kirche, Politik und Gläubige Mit einem feierlichen Requiem im Wiener Stephansdom verabschiedete sich Österreich am Montagabend offiziell von Papst Franziskus. Unter großer Anteilnahme von Kirche... Weiterlesen

Einweisung für das Aufbaukommando PMI Lo…

Am 28. April 2025 fand in der Birago-Kaserne Melk eine Einweisung für das Aufbaukommando der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI) nach Lourdes statt. Das Kommando wird heuer vom Pionierbataillon 3 –... Weiterlesen

Ostern bei AUTCON27/UNIFIL im LIBANON

Derzeit befinden sich 164 Soldatinnen und Soldaten im Einsatzraum. Die Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Kontingents, sind unter anderem für die Logistik sowie die Brandbekämpfung im Camp NAQOURA verantwortlich. Zu den... Weiterlesen

Chrisammesse mit Militärbischof Freistet…

In der Soldatenkirche in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim feierte am Dienstag der Karwoche Militärbischof Dr. Werner Freistetter in Konzelebration mit dem erst kürzlich ernannten Weihbischof für die Diözese Graz-Seckau, Militäroberkurat... Weiterlesen

Schriftenreihe der Militärbischöflichen …

Die Schriftenreihe der Militärbischöflichen Bibliothek behandelt Fragen der Soldatenseelsorge und militärischen Berufsethik, der Rolle von Religion im militärischen Kontext und ihres Beitrags zum Frieden. Sie wird vom evangelischen Militärsuperintendenten und... Weiterlesen

Ein Fels des Gebets: Johannes Paul II. z…

Ein Erbe der Spiritualität und Standhaftigkeit Am 2. April 2005 schloss Papst Johannes Paul II. nach beinahe 27 Jahren im Amt für immer die Augen. Zwanzig Jahre später gedenken Gläubige auf... Weiterlesen

Todestag von Papst Johannes Paul II. jäh…

Am 2. April 2005 nahm die ganze Welt Anteil am Sterben von Johannes Paul II. Das Gedenken an den über 26 Jahre lang regierenden Papst wird auch in Österreich hochgehalten... Weiterlesen

Papst Franziskus: Ein eindringlicher App…

Ein Mahnruf aus dem Vatikan: Der Pontifex fordert in seiner Sonntagsbotschaft verstärkte Friedensbemühungen in Krisengebieten weltweit. Papst Franziskus hat mit Nachdruck an die politischen Führer des Südsudan appelliert, Spannungen abzubauen und... Weiterlesen

Das ewige Ringen um den Ostertermin

Eine historische Chance bleibt ungenutzt In einem seltenen Zufall fallen 2025 die Ostertermine der katholischen, protestantischen und orthodoxen Kirchen auf denselben Tag: den 20. April. Ein willkommener Anlass, um ein seit... Weiterlesen

Fastentücher: Eine alte Tradition in der…

In der Fastenzeit bietet sich in vielen Kirchen ein besonderes Bild: Altar und bildliche Darstellungen Jesu werden hinter kunstvoll gestalteten Tüchern verborgen. Doch was steckt hinter dieser Tradition? Wo liegen... Weiterlesen

25. März: Mariä Verkündigung - Ein …

Am 25. März begeht die katholische Kirche das Hochfest der Verkündigung des Herrn. Der Ursprung dieses besonderen Tages liegt in einer der bewegendsten Szenen des Neuen Testaments: der Begegnung der... Weiterlesen