Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Nachrichten aus der Diözese

Enthüllung einer Gedenktafel

Anlässlich des 80. Jahrestages der „Operation Walküre“ und des 20. Todestages von Carl Szokoll wurde in Wien eine Gedenktafel zu Ehren des Widerstandskämpfers enthüllt. Das Regierungsgebäude am Stubenring, wo Szokoll während des Zweiten Weltkriegs seinen Dienst verrichtete, war der Ort dieser besonderen Zeremonie. Szokolls Sohn, Richard Szokoll, sowie hochrangige politische Vertreter wie Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Bundesminister Martin Kocher sprachen bei der Enthüllung.

Militärbischof Werner Freistetter betonte die Bedeutung der Gedenktafel: "Eine Gedenktafel ehrt einen besonderen Menschen. Sie enthält aber auch einen Auftrag. Den Auftrag, mutig einzustehen für Recht und Gerechtigkeit, für Menschenrechte, für Frieden."

Szokolls Rolle im Widerstand gegen das NS-Regime

Carl Szokoll, geboren 1915, trat 1936 als Berufssoldat in das österreichische Bundesheer ein. Nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich wurde er in die Wehrmacht übernommen und diente als Frontsoldat in Polen und Frankreich. Eine schwere Verwundung führte dazu, dass er ab 1941 nur noch für den Garnisonsdienst tauglich war, wo er schließlich die Funktion eines Ordonanzoffiziers im Wehrkreiskommando XVII übernahm.

Szokolls Position brachte ihn in Kontakt mit regimekritischen Offizieren und führte zu seiner Beteiligung an der „Operation Walküre“. Ziel dieser Operation war es, nach einem erfolgreichen Attentat auf Adolf Hitler die Kontrolle über den NS-Machtapparat zu übernehmen und den Krieg rasch zu beenden. Szokoll organisierte die Operation in Wien, wo die Wehrmacht für kurze Zeit die Kontrolle über die Stadt übernahm. Nach dem Scheitern des Attentats gelang es Szokoll, seine Beteiligung zu verbergen.

Operation Radetzky

Ende März 1945, als die Rote Armee immer näher rückte, initiierte Szokoll die „Operation Radetzky“. Ziel war es, den Kampf um Wien zu verkürzen und so weitere Zerstörungen zu verhindern. Trotz eines Verrats und der Hinrichtung seiner Mitstreiter gelang es Szokoll zu entkommen. Die Operation trug dazu bei, dass die SS-Divisionen den Widerstand in der Wehrmacht überschätzten und Wien schneller aufgaben.

Späte Würdigung und heutige Bedeutung

Erst Jahrzehnte nach Kriegsende wurde Szokolls Mut offiziell anerkannt. 1985 erhielt er das Große Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich und 2003 wurde er zum Ehrenbürger der Stadt Wien ernannt. Posthum wurden mehrere Orte nach ihm benannt, darunter der Carl-Szokoll-Hof im Innenhof des österreichischen Verteidigungsministeriums und der Carl-Szokoll-Platz in Wien-Alsergrund.

Militärbischof Freistetter sprach in seinem Segensgebet: "Allmächtiger Gott, immer wieder schenkst du uns Menschen, die in ihrem Leben und Taten ein Vorbild sind. Gib uns den Mut und die Kraft, dem Beispiel von Carl Szokoll zu folgen und sich für die Werte einzusetzen, für die er sein Leben riskiert hat."

Die Gedenktafel am Stubenring erinnert nicht nur an Szokolls heroischen Widerstand, sondern symbolisiert auch die Verpflichtung zur Verteidigung der Demokratie. Szokolls Engagement für ein freies und unabhängiges Österreich steht beispielhaft für den mutigen Einsatz gegen Unrecht und Tyrannei – eine Botschaft, die auch heute von großer Bedeutung bleibt.

Historische Mauern gegen die Hitze

Mit steigenden Temperaturen durch den Klimawandel suchen viele Menschen nach Abkühlung. Offene Kirchen bieten dabei eine willkommene Erfrischung. Trotz der Sommerhitze bleiben die Temperaturen im Inneren vieler Kirchen angenehm kühl. Der Gurker Dom in Kärnten beispielsweise hält stabile 10 bis 15 Grad. Diese Kühle steht allen offen, betont Kardinal Christoph Schönborn und lädt ein, sich in den Kirchen auszuruhen.

Kühle Oasen in den Städten

Besonders in der Bundeshauptstadt Wien lohnt sich der Besuch alter Sakralbauten, da deren dicke Mauern für angenehme Temperaturen sorgen. Im Stephansdom sind es derzeit 24 Grad, in den Katakomben sogar unter 20 Grad. Nikolaus Haselsteiner vom Pastoralamt empfiehlt insbesondere ältere Kirchen, die im Sommer eine erfrischende Zuflucht bieten.

Österreichs kälteste Kirchen

Der Gurker Dom in Kärnten gilt als der kälteste Dom Österreichs. Noch kühler ist es nur in dessen Krypta mit durchschnittlich 5 bis 10 Grad. In Salzburg bietet der Dom bei 19 Grad Erfrischung, und die Stiftskirche Heiligenkreuz sowie die Kirche in Hohenruppersdorf bleiben ebenfalls bei 19 Grad. Andere kühle Orte sind die Stiftkirche Lilienfeld in der Diözese St. Pölten mit 16 Grad und die Basilika Mariazell mit 20 Grad im letzten Sommer.

Pfarrgärten als "Klimaoasen"

Neben den Kirchen öffnen auch Pfarrgärten und Innenhöfe in Wien und Niederösterreich ihre Tore. Das Projekt "Klimaoase" bietet Abkühlung, Verpflegung und Gesellschaft. Besonders für obdachlose und armutsbetroffene Menschen, die oft in aufgeheizten Wohnungen oder an stark befahrenen Straßen leben, sind diese Gärten eine wertvolle Hilfe. Freiwillige versorgen die Gäste mit kühlen Getränken und Snacks und schaffen so Orte des Zusammenhalts.

Unterstützung durch die Caritas

Die Caritas hat das Projekt "Klimaoasen" 2020 ins Leben gerufen, um auf die zunehmenden Hitzewellen und die durch die Pandemie steigende Armut und Einsamkeit zu reagieren. Auch sind Streetwork-Teams unterwegs und verteilen Wasser, Sonnencreme und Kopfbedeckungen, um Hitzeschäden zu verhindern.

Die kühlen Kirchen und Pfarrgärten bieten somit nicht nur Erfrischung, sondern auch eine willkommene Möglichkeit, der Sommerhitze zu entkommen und in der Gemeinschaft Erholung zu finden.

Quelle: kathpress / redigiert durch ÖA

Auftakt der Dialoginitiative "Denk Dich Neu"

Die kirchliche Dialoginitiative "Denk Dich Neu" der Katholischen Kirche wird auch in diesem Jahr durch die Festivalseelsorge auf zahlreichen Musikfestivals in ganz Österreich vertreten sein. Den Auftakt in die Sommersaison bildet am kommenden Wochenende (21. bis 23. Juni) das Wiener Donauinselfest. 40 eigens geschulte Seelsorgerinnen und Seelsorger werden mit einem eigenen Zelt in der Nähe der Electronic Music Bühne und auf dem gesamten Gelände präsent sein, wie die Erzdiözese Wien am Montag mitteilte.

Unterstützung in Lebenskrisen

Im Vorjahr konnten die Seelsorgerinnen und Seelsorger über 1.000 Gespräche führen. Die Themen reichten von Lebenskrisen und Ängsten bis hin zu Beziehungskonflikten. "Auf dem Donauinselfest feiern wir das Leben. Doch nicht immer läuft es rund: Stress, Konflikte und Probleme können sehr belastend sein. Wir sind für alle da, die ein offenes Ohr brauchen und uns ihr Herz ausschütten möchten", erklärte Edina Kiss, die Koordinatorin der Festivalseelsorge auf dem Donauinselfest.

Ein erfahrenes Team für alle

Das Team der Festivalseelsorge setzt sich aus erfahrenen Seelsorgern, Jugendarbeitern und Pädagogen aus der katholischen und evangelischen Kirche zusammen. Die Seelsorge ist kostenlos und steht allen Menschen offen, unabhängig von ihrer Religion oder Weltanschauung. Die Festivalseelsorge ist Teil des Awareness-Teams, das gemeinsam mit Einsatzorganisationen, Behörden und Veranstaltern für das Wohlbefinden und die Sicherheit der Besucher auf der Donauinsel sorgt.

Weitere Einsätze der Festivalseelsorge

Neben dem Donauinselfest sind weitere Einsätze der Festivalseelsorge geplant. Diese umfassen das "Woodstock der Blasmusik" (27.-30. Juni), das "Lido Sounds" (ebenfalls 27.-30. Juni), das "Electric Love Festival" (4.-6. Juli), das "Shutdown Festival" (3. August), das "Free Tree-Festival" (9.-11. August) sowie das "Welser Volksfest" (29.-31. August).

Neuerungen und digitale Angebote

Mitte Mai hatte die 2022 begonnene Dialoginitiative "Denk Dich Neu" bekanntgegeben, mit veränderten Sujets unter dem Slogan "bist du?", erweiterten Angeboten und einem stärkeren Fokus auf Social Media in den Sommer zu starten. Neu in diesem Jahr war bereits die digitale Maturasegen-Aktion "BE BLESSED!"

Weitere Informationen unter Festival-Seelsorge (festivalseelsorge.at)

Quelle: kathpress / redigiert durch ÖA

Papst verurteilt Hassrede und Fake News

Fake News und Hassreden zu verbreiten, raubt Menschen ihrer Würde. Das hat Papst Franziskus anlässlich des dritten Internationalen Tages zur Bekämpfung von Hassrede der Vereinten Nationen hervorgehoben. Er äußerte sich dazu auf der Social Media Plattform X.

Aufruf zu Verantwortung und Wahrheit

„Wir weben nicht an der Geschichte der Menschheit, indem wir ungeprüfte Informationen in einen Topf werfen, banale Reden und in die Irre führende Reden wiederholen und andere Menschen mit Hassbekundungen schockieren. Diese Handlungen berauben Menschen ihrer Würde“, heißt es in einem am Nachmittag verbreiteten Tweet des Papstes. Der Tweet wurde in mehreren Sprachen verbreitet und enthält den Hashtag #NoToHate.

UNO-Aktionsplan gegen Hassrede

Mit dem Hashtag #NoToHate erinnert die Kurzbotschaft des Papstes an den Internationalen Tag zur Bekämpfung von Hassrede, der am letzten Dienstag begangen wurde. Im Rahmen eines Aktionsplanes bemühen sich die Vereinten Nationen seit einigen Jahren, global gegen Hassreden vorzugehen. An diesem Dienstag findet dazu eine Veranstaltung bei der UNO in New York statt, bei der es speziell um die Mobilisierung der Jugend gegen das oftmals mit den sozialen Medien verknüpfte Phänomen geht.

Hassreden bedrohen den globalen Frieden

„Hassreden – auch im Internet – sind zu einem der gängigsten Mittel geworden, um spaltende Rhetorik auf globaler Ebene zu verbreiten und den Frieden in der Welt zu bedrohen“, erklärt die UNO. Die Auswirkungen von Hassreden betreffen zahlreiche UN-Schwerpunktbereiche, „vom Schutz der Menschenrechte und der Verhinderung von Gräueltaten bis hin zur Erhaltung des Friedens, der Gleichstellung der Geschlechter und der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen“. Die Bekämpfung von Hass, Diskriminierung, Rassismus und Ungleichheit gehört zu den Kernprinzipien der Vereinten Nationen.

Quellen: vatican news/uno, kathpress. Redigiert durch ÖA

Am Dienstagmorgen betonte Militärbischof Werner Freistetter bei der Messe mit den Mitgliedern der Bischofskonferenz in Mariazell die wichtige Rolle der Bischöfe in Zeiten des Wandels und der Vielfalt. Er bezog sich dabei auf ein Zitat von Papst Gregor dem Großen und unterstrich, dass Bischöfe der Kirche "durch Voraussicht nützen" sollen. Diese Voraussicht ermöglicht es den Bischöfen, potenzielle Gefahren frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu handeln.

Rolle des Bischofs: Hirte der Herde

Freistetter erläuterte, dass ein Bischof je nach Situation "vor, hinter oder inmitten der Herde" sein sollte, ein Konzept, das auch Papst Franziskus häufig betont. Diese Flexibilität in der Führung sei notwendig, um den vielfältigen Herausforderungen der heutigen Zeit gerecht zu werden. Vor genau neun Jahren erhielt Freistetter seine Bischofsweihe, was seiner Botschaft zusätzliche Bedeutung verlieh.

Vielfalt und Einheit in der Kirche

Der weltweite Synodale Prozess mache die große Vielfalt innerhalb der Kirche deutlich, erklärte Freistetter weiter. Angesichts dieser Vielfalt sei es die Aufgabe der Bischöfe, Einheit zu fördern und die Gemeinschaft zusammenzuhalten. Biblische und theologische Bilder, wie das "wandernde Volk Gottes durch die Zeiten", könnten dabei helfen, die Rolle der Kirche zu verstehen. Die alttestamentlichen Erzählungen über die Wüstenwanderung, die von Irrtum, Abweichung, Gefahr und Prüfung handeln, seien auch heute relevant. Entscheidend sei, sich am Handeln Jesu zu orientieren, das von Gelassenheit und Vertrauen geprägt war.

Programm der Vollversammlung

Die dreitägige Vollversammlung der Österreichischen Bischofskonferenz begann am Montag mit einem Studiennachmittag über Synodalität. Am Dienstag steht ein Treffen mit dem Apostolischen Nuntius in Österreich, Erzbischof Pedro Lopez Quintana, auf dem Programm. Zum Abschluss der Vollversammlung feiern die Bischöfe am Mittwoch, 12. Juni, um 11.15 Uhr einen Festgottesdienst in der Wallfahrtsbasilika Mariazell, zu dem alle Gläubigen eingeladen sind. Der Eisenstädter Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics wird die Messe leiten und predigen.

Quelle: kathpress / redigiert durch ÖA

Eröffnung der Sommervollversammlung

Die österreichischen Bischöfe haben am Montagnachmittag, 10. Juni 2024, ihre dreitägige Sommervollversammlung in Mariazell mit einem Gebet vor dem Gnadenaltar in der Basilika Mariazell eröffnet. Die Beratungen finden unter dem Vorsitz von Erzbischof Franz Lackner statt. Der erste Programmpunkt war ein Studiennachmittag über den weltweiten Synodalen Prozess, zu dem auch Mitglieder des nationalen Synodenteams eingeladen waren. Anwesend waren die Linzer Pastoraltheologin Prof. Klara Csiszar, die Innsbrucker Caritas-Direktorin Elisabeth Rathgeb, die Theologen Petra Steinmair-Pösel und Markus Welte sowie der Europareferent der Bischofskonferenz, Johannes Moravitz.

Geistliche Eröffnung und historische Rückblicke

Bei der geistlichen Eröffnung in der Wallfahrtskirche erinnerte der Superior von Mariazell, Pater Michael Staberl, an den Mitteleuropäischen Katholikentag und die "Wallfahrt der Völker" nach Mariazell vor 20 Jahren. "Das damalige Anliegen, Europa aus einer christlichen Haltung zu gestalten, ist heute genauso aktuell", betonte Pater Staberl. Zudem wies er auf ein weiteres Jubiläum hin: die 25. Vollversammlung der Bischofskonferenz in Mariazell. Auf Initiative des damaligen Vorsitzenden, Kardinal Christoph Schönborn, findet die Sommervollversammlung seit dem Jahr 2000 jährlich im österreichischen Nationalheiligtum statt.

Diskussionen über die politische Lage

Neben dem Schwerpunkt Synodalität werden sich die Bischöfe auch mit der aktuellen politischen Lage befassen. Dies ist besonders relevant, da die Vollversammlung knapp nach der Europawahl und im Vorfeld der Nationalratswahlen stattfindet. Am Dienstag, 11. Juni, ist zudem ein Treffen mit dem Apostolischen Nuntius in Österreich, Erzbischof Pedro Lopez Quintana, geplant.

Abschluss mit Festgottesdienst

Zum Abschluss der dreitägigen Vollversammlung werden die österreichischen Bischöfe am Mittwoch, 12. Juni, um 11.15 Uhr einen Festgottesdienst in der Wallfahrtsbasilika Mariazell feiern, zu dem die Gläubigen herzlich eingeladen sind. Der Eisenstädter Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics wird der Messe vorstehen und die Predigt halten.

Fazit

Die Sommervollversammlung der österreichischen Bischöfe in Mariazell konzentriert sich auf wichtige Themen wie die Synodalität und die aktuelle politische Lage. Die dreitägigen Beratungen unterstreichen die Bedeutung von Mariazell als spirituelles Zentrum und Ort der Zusammenkunft für die österreichischen Bischöfe.

Quelle: kathpress / redigiert durch ÖA

Ein Tag des Friedens in Wien

Am 6. Juni 2024 feiern die Militärpfarren Wiens und Niederösterreichs den Weltfriedenstag in der Wiener Karlskirche. Das diesjährige Motto lautet: "Künstliche Intelligenz und Frieden". Diese Veranstaltung unterstreicht die kontinuierliche Bemühung der katholischen Kirche, Frieden in der Welt zu fördern und die Bedeutung von Frieden in allen Lebensbereichen zu betonen.

Geschichte und Bedeutung des Weltfriedenstages

Der Weltfriedenstag, auch bekannt als Neujahrstag des Friedens, wird jedes Jahr am 1. Januar von der katholischen Kirche begangen. Er wurde 1967 von Papst Paul VI. eingeführt, um die Bedeutung des Friedens weltweit hervorzuheben. Die Idee wurde erstmals 1963 von Papst Johannes XXIII. in seiner Enzyklika "Pacem in Terris" formuliert, in der er die Notwendigkeit eines globalen Friedens betonte. Seit der offiziellen Einführung durch Papst Paul VI. ist der Weltfriedenstag ein fester Bestandteil des kirchlichen Kalenders.

Frieden als zentrales Element des Glaubens

Der Weltfriedenstag ist von großer Bedeutung für die katholische Kirche und die weltweite Gemeinschaft. Er erinnert daran, dass Frieden nicht nur die Abwesenheit von Krieg ist, sondern ein Zustand, der auf Gerechtigkeit, Respekt, Versöhnung und Solidarität basiert. Es ist ein Aufruf zur Zusammenarbeit und zum Aufbau einer gerechteren und friedlicheren Welt. Die katholische Kirche nutzt diesen Tag, um Frieden als zentrales Element ihres Glaubens zu betonen und die Gläubigen dazu zu ermutigen, sich aktiv für den Frieden einzusetzen.

Die Friedensbotschaft des Papstes

Jedes Jahr veröffentlicht der Papst eine Friedensbotschaft, in der er auf aktuelle Herausforderungen und Konflikte hinweist und Lösungen vorschlägt. Diese Botschaft wird von Millionen von Katholiken weltweit gehört und gelesen. Sie dient als Leitfaden und Inspiration für die Gläubigen, sich für den Frieden einzusetzen.

Interreligiöser Dialog und Zusammenarbeit

Der Weltfriedenstag bietet auch eine Gelegenheit für interreligiösen Dialog und Zusammenarbeit. Die katholische Kirche fördert den Dialog mit anderen Religionen und unternimmt gemeinsame Anstrengungen zur Förderung des Friedens. Interreligiöse Gebete und Veranstaltungen werden organisiert, um die Einheit und das gemeinsame Engagement für den Frieden zu betonen.

Ein Aufruf zum Handeln

Der Weltfriedenstag in der katholischen Kirche erinnert uns daran, dass Frieden kein abstraktes Konzept ist, sondern eine aktive Wahl und eine kontinuierliche Bemühung erfordert. Gläubige werden ermutigt, sich durch Gebet, Engagement in der Gemeinschaft oder Unterstützung von Friedensinitiativen für den Frieden einzusetzen. Indem wir uns für den Frieden engagieren, tragen wir dazu bei, eine bessere und gerechtere Welt zu schaffen.

Festgottesdienst in der Karlskirche

Die Militärpfarren Wiens und Niederösterreichs begehen den Weltfriedenstag am 6. Juni 2024 um 11:00 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Karlskirche. Der Gottesdienst wird von Militärbischof Werner Freistetter geleitet.

Weiterführende Informationen

Die Botschaft von Papst Franziskus zum diesjährigen Weltfriedenstag finden Sie unter folgendem Link: Botschaft von Papst Franziskus.

Am Freitag, dem 7. Juni, öffnen rund 700 Kirchen zwischen Arlberg und Neusiedlersee erneut ihre Türen zur "Langen Nacht der Kirchen". Die Veranstaltung, die jährlich rund 300.000 Besucherinnen und Besucher anzieht, bietet heuer etwa 3.000 Programmpunkte und bringt Menschen über konfessionelle Grenzen hinweg zusammen.

Die "Lange Nacht der Kirchen" ist zu einem Symbol der Vielfalt und Einheit geworden. In einem Grußwort betont der Vorsitzende des Ökumenischen Rates der Kirchen in Österreich (ÖRKÖ), der armenische Bischof Tiran Petrosyan, die Bedeutung dieser Veranstaltung: „Die Lange Nacht der Kirchen ist ein Zeichen der Vielfalt, das Menschen aller Konfessionen vereint.“

Breites Programmangebot für alle Besucher

Die Besucherinnen und Besucher können sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, das von Musik verschiedenster Stilrichtungen über Diskussionen und Talks bis hin zu Meditationen und Gebeten reicht. Ob klassische Konzerte, moderne Kunst oder spirituelle Begegnungen – das Angebot ist breit gefächert und bietet für jeden Geschmack etwas.

Militärpfarre Wien: Auch heuer wieder dabei

Auch die Militärpfarre beim Militärkommando Wien beteiligt sich mit einem speziellen Programm an der "Langen Nacht der Kirchen":

18:00–19:00 Eröffnungsgottesdienst

19:30–20:00 Vernissage „Provokant. Bewegend. Bunt.“ – Einblicke in Ernst Zdrahals österreichische Popart

20:00–20:30 Zwei-Klavier-Konzert mit dem Klavierduo SHINPARK

20:30–21:00 Besichtigung der Jugendstilkirche, des Ehrensaals und des Jakob Kern-Hauses

21:00–21:45 Hymnos Akathistos

21:45–00:00 Ausklang der Langen Nacht

Das Herz als verbindendes Symbol

Der 7. Juni wird in der Katholischen Kirche als Herz-Jesu-Fest gefeiert. Diesem Anlass entsprechend wählten die Verantwortlichen der "Langen Nacht der Kirchen" das "Herz" als zentrales Motiv für die Veranstaltungen. In den einzelnen Bundesländern wird dieses Thema unterschiedlich interpretiert. In Wien steht die Veranstaltung unter dem Motto „Am offenen Herzen“, während in Salzburg das Thema „Mein Herz in der Nacht“ im Mittelpunkt steht.

Ein Event für die Gemeinschaft

Die "Lange Nacht der Kirchen" bietet nicht nur die Möglichkeit, Kirchen und religiöse Stätten zu besuchen, sondern auch, sich mit anderen Menschen auszutauschen und gemeinsam spirituelle und kulturelle Erlebnisse zu teilen. Mit ihren vielfältigen Programmpunkten und der Beteiligung aller im ÖRKÖ vertretenen Kirchen zeigt die Veranstaltung, wie gelebte Ökumene und interkonfessioneller Dialog aussehen können.

Seien Sie dabei, wenn am 7. Juni die Kirchen ihre Türen öffnen und erleben Sie eine Nacht voller Musik, Begegnungen und Besinnung.

Die gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften in Österreich rufen gemeinsam zur Teilnahme an der Europawahl auf. "Die Wahlen zum Europäischen Parlament finden in einer Zeit statt, in der an den Grenzen der EU Krieg herrscht und das Recht auf freie und faire Wahlen keine Selbstverständlichkeit ist", so heißt es im Aufruf der anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften Österreichs. Vor diesem Hintergrund seien alle aufgerufen, "ihr Stimmrecht am 9. Juni auszuüben und sich bewusst auf diese bedeutende Wahl vorzubereiten".

Frieden als zentrales Ziel der Europäischen Union:

"Das wichtigste Ziel der Europäischen Union ist es, Frieden zu schaffen und zu sichern", betonen die Kirchen und Religionsgesellschaften. Sie führen weiter aus: "Friede ist in allen Religionen ein zentraler Wert. Wo wahrer Friede herrscht, da ist die Würde des Menschen gewahrt, da gelten die Menschenrechte und das Recht auf Religionsfreiheit."

Bedeutung des Friedens für Religionen und Gesellschaft:

Die Kirchen und Religionsgesellschaften unterstreichen die Bedeutung des Friedens für das Gemeinwohl: "Der friedliche Wettstreit und die vertrauensvolle Kooperation sind es, die das Gemeinwohl fördern und Lösungen für die großen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Fragen der Zeit finden können. Wer sich von dieser Sichtweise bei der Wahlentscheidung leiten lässt, kann zu Frieden und Demokratie in Europa beitragen."

Unterstützung durch verschiedene Religionsgemeinschaften:

Getragen wird der Aufruf von einer breiten Allianz: Die Katholische, Evangelische, Methodistische und Altkatholische Kirche, die Orthodoxen und Orientalischen Kirchen sowie die Freikirchen haben ihn unterzeichnet. Auch die Israelitische und die Buddhistische Religionsgesellschaft, die Islamische und Alevitische Glaubensgemeinschaft sowie die Mormonen und die Neuapostolische Kirche unterstützen den Appell zur Wahlteilnahme.

Fronleichnam - Ein Festtag der römisch-katholischen Kirche

Fronleichnam zählt zu den höchsten Feiertagen im römisch-katholischen Kirchenjahr. Auch bekannt als das "Hochfest des heiligsten Leibes und Blutes Christi", wird es in lateinischer Sprache "Sollemnitas Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi" genannt und in anderen Sprachen als "Corpus Christi" gefeiert.

Termin und Bedeutung

Fronleichnam ist ein beweglicher Festtag, der 60 Tage nach dem Ostersonntag begangen wird. Damit fällt er auf den zweiten Donnerstag nach Pfingsten beziehungsweise den Donnerstag nach dem Dreifaltigkeitssonntag. In diesem Jahr wird Fronleichnam am 30. Mai gefeiert.

Der Name Fronleichnam

Der Name "Fronleichnam" leitet sich von den mittelhochdeutschen Wörtern "vron" (Herr, Herrschaft) und "lichnam" (Leib) ab und bedeutet „Leib des Herrn“. Trotz der möglicherweise verwirrenden Assoziationen mit Arbeit (Fron) und einem toten Körper (Leichnam), beschreibt Fronleichnam ein lebendiges Fest zu Ehren des Leibes Christi.

Zentrale Bedeutung von Fronleichnam

Im Mittelpunkt des Fronleichnamsfestes steht Jesus Christus. Es ist ein Fest der Dankbarkeit für seine leibliche Gegenwart in Brot und Wein. Die Gläubigen feiern die besondere Gemeinschaft mit ihm im Abendmahl. Das Fest erinnert an das letzte Abendmahl Jesu am Gründonnerstag, bei dem er Brot und Wein als seinen Leib und sein Blut an die Jünger reichte. Nach katholischem Glauben ist Jesus in der Eucharistie real körperlich anwesend.

Brauchtum und Feierlichkeiten

Fronleichnam gilt als das "öffentlichste" der Kirchenfeste und wird mit prächtigen Prozessionen gefeiert. Neben Kirchengruppen beteiligen sich oft auch örtliche Vereine und Gruppen wie Musikvereine, Kirchenchöre, freiwillige Feuerwehren, Traditionsverbände und Kindergärten an den Feierlichkeiten. Kinder streuen bei den Prozessionen Blumenblätter, was ein besonders buntes und feierliches Bild ergibt. Entlang der Prozessionsrouten werden Birkenbäumchen aufgestellt und die Fenster mit Blumen, Kerzen und Andachtsbildern geschmückt. In manchen Gegenden Südösterreichs werden Blumenteppiche und Blumenbilder gelegt, und es gibt sogar Seeprozessionen.

Historischer Ursprung des Festes

Während bei anderen Festen wie Weihnachten oder Ostern konkrete Ereignisse aus dem Leben Jesu gefeiert werden, steht bei Fronleichnam eine Glaubenswahrheit im Mittelpunkt. Das Fest gehört somit zu den Ideenfesten der Kirche.

Der Ursprung von Fronleichnam liegt im 13. Jahrhundert. Die Augustinernonne Juliana von Lüttich hatte eine Vision, in der sie einen Mond mit einem dunklen Fleck sah. Diese Vision wurde als Hinweis gedeutet, dass der Kirche ein Fest zu Ehren des Altarsakraments fehlte. 1246 führte Bischof Robert von Lüttich das Fest in seinem Bistum ein. Papst Urban IV. erhob es 1264 zum Fest der Gesamtkirche.

Das Blutwunder von Bolsena

Ein weiteres Ereignis, das zur Einführung von Fronleichnam beitrug, war das Blutwunder von Bolsena im Jahr 1263. Der Priester Peter von Prag entdeckte während der Heiligen Messe Blutstropfen auf den geweihten Hostien. Dieses Wunder überzeugte ihn von der realen Präsenz Christi in der Eucharistie. Die blutenden Hostien wurden zu Papst Urban IV. gebracht, der daraufhin den zweiten Donnerstag nach Pfingsten als Datum für das Fest der Eucharistie festlegte. Erst im 14. Jahrhundert wurde das Fest in der gesamten Kirche etabliert.

Große Umzüge und Prozessionen in Österreich

Fronleichnam wird in Österreich mit großem regionaltypischem Brauchtum begangen. In den Städten und Dörfern sowie an einigen Seen finden große Prozessionen statt. Sofern die Witterung es zulässt, werden an diesem Tag hunderttausende Menschen in den österreichischen Pfarren und Domkirchen erwartet. Die Prozessionen folgen oft auf die Messe und führen durch die Straßen, begleitet von Gebeten und Gesängen.

Beispiele für Feierlichkeiten

Im Wiener Stephansdom feiert Kardinal Christoph Schönborn am Donnerstag um 8:30 Uhr die Messe, die auch live von "radio klassik Stephansdom" übertragen wird. Anschließend findet der Stadtumgang durch die Wiener Innenstadt statt. In Salzburg leitet Erzbischof Franz Lackner die Prozession durch die Altstadt nach einem Gottesdienst im Dom. In Tirol führt Bischof Hermann Glettler die traditionelle Landesprozession.

Im Seenland Oberösterreich finden bei Schönwetter Prozessionen auf dem Wasser statt, wobei Boote die "Himmelsfuhr", das Schiff mit dem Allerheiligsten, über die Wellen begleiten. In Hallstatt und Traunkirchen gibt es nach dem Gottesdienst Seeprozessionen.

Feierlichkeiten mit Militärbischof Werner Freistetter in Wiener Neustadt

Ein weiteres Beispiel für die stattfindenden Feierlichkeiten ist das Programm mit Militärbischof Werner Freistetter in Wiener Neustadt. Um 0900 Uhr ist Treffpunkt im Neukloster, anschließend die Prozession zum Hauptplatz, die Spendung des Segens für die Stadt und Abschluss der Fronleichnamsprozession im Dom.

Ein lebendiges Fest

Fronleichnam verbindet tiefe religiöse Bedeutung mit buntem Brauchtum und Gemeinschaftsgefühl, was es zu einem der eindrucksvollsten Feste im Kirchenjahr macht. Eine kindgerechte Erklärung des Festes bietet die Katholische Jungschar der Diözese Linz in einem Kurzvideo, das anschaulich erklärt, warum Fronleichnam gefeiert wird und welche Bedeutung es hat. Abrufbar ost dieses Kurzvideo unter https://youtu.be/nwjrXLQw_io.

Empfehlungen

Johannes Freitag zum Weihbischof geweiht…

Ein besonderes Ereignis für Kirche und Gesellschaft Im vollbesetzten Grazer Dom wurde am Donnerstag, dem 1. Mai 2025, ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der Diözese Graz-Seckau aufgeschlagen: Der bisherige Pfarrer... Weiterlesen

Probe und Einweisung bei der Militärmusi…

Am 29. April 2025 traf sich Militärdekan Oliver Hartl, Delegationsleiter der österreichischen Teilnehmer an der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI), mit der Militärmusik Tirol in Innsbruck zu einer intensiven musikalischen Probe... Weiterlesen

Graz bereitet sich auf Bischofsweihe von…

Am 1. Mai erhält die steirische Landeshauptstadt hohen kirchlichen Besuch – zur Weihe des neuen Weihbischofs der Diözese Graz-Seckau, Johannes Freitag, wird eine Vielzahl an geistlichen Würdenträgern, politischen Repräsentanten und... Weiterlesen

Österreich nimmt Abschied von Papst Fran…

Ein Requiem im Wiener Stephansdom vereinte Kirche, Politik und Gläubige Mit einem feierlichen Requiem im Wiener Stephansdom verabschiedete sich Österreich am Montagabend offiziell von Papst Franziskus. Unter großer Anteilnahme von Kirche... Weiterlesen

Einweisung für das Aufbaukommando PMI Lo…

Am 28. April 2025 fand in der Birago-Kaserne Melk eine Einweisung für das Aufbaukommando der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI) nach Lourdes statt. Das Kommando wird heuer vom Pionierbataillon 3 –... Weiterlesen

Ostern bei AUTCON27/UNIFIL im LIBANON

Derzeit befinden sich 164 Soldatinnen und Soldaten im Einsatzraum. Die Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Kontingents, sind unter anderem für die Logistik sowie die Brandbekämpfung im Camp NAQOURA verantwortlich. Zu den... Weiterlesen

Chrisammesse mit Militärbischof Freistet…

In der Soldatenkirche in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim feierte am Dienstag der Karwoche Militärbischof Dr. Werner Freistetter in Konzelebration mit dem erst kürzlich ernannten Weihbischof für die Diözese Graz-Seckau, Militäroberkurat... Weiterlesen

Schriftenreihe der Militärbischöflichen …

Die Schriftenreihe der Militärbischöflichen Bibliothek behandelt Fragen der Soldatenseelsorge und militärischen Berufsethik, der Rolle von Religion im militärischen Kontext und ihres Beitrags zum Frieden. Sie wird vom evangelischen Militärsuperintendenten und... Weiterlesen

Ein Fels des Gebets: Johannes Paul II. z…

Ein Erbe der Spiritualität und Standhaftigkeit Am 2. April 2005 schloss Papst Johannes Paul II. nach beinahe 27 Jahren im Amt für immer die Augen. Zwanzig Jahre später gedenken Gläubige auf... Weiterlesen

Todestag von Papst Johannes Paul II. jäh…

Am 2. April 2005 nahm die ganze Welt Anteil am Sterben von Johannes Paul II. Das Gedenken an den über 26 Jahre lang regierenden Papst wird auch in Österreich hochgehalten... Weiterlesen

Papst Franziskus: Ein eindringlicher App…

Ein Mahnruf aus dem Vatikan: Der Pontifex fordert in seiner Sonntagsbotschaft verstärkte Friedensbemühungen in Krisengebieten weltweit. Papst Franziskus hat mit Nachdruck an die politischen Führer des Südsudan appelliert, Spannungen abzubauen und... Weiterlesen

Das ewige Ringen um den Ostertermin

Eine historische Chance bleibt ungenutzt In einem seltenen Zufall fallen 2025 die Ostertermine der katholischen, protestantischen und orthodoxen Kirchen auf denselben Tag: den 20. April. Ein willkommener Anlass, um ein seit... Weiterlesen

Fastentücher: Eine alte Tradition in der…

In der Fastenzeit bietet sich in vielen Kirchen ein besonderes Bild: Altar und bildliche Darstellungen Jesu werden hinter kunstvoll gestalteten Tüchern verborgen. Doch was steckt hinter dieser Tradition? Wo liegen... Weiterlesen

25. März: Mariä Verkündigung - Ein …

Am 25. März begeht die katholische Kirche das Hochfest der Verkündigung des Herrn. Der Ursprung dieses besonderen Tages liegt in einer der bewegendsten Szenen des Neuen Testaments: der Begegnung der... Weiterlesen

Papst Franziskus zurück im Vatikan: Ein …

Nach mehr als fünf Wochen in der römischen Gemelli-Klinik ist Papst Franziskus am Sonntag in den Vatikan zurückgekehrt. Sein Genesungsweg bleibt jedoch anspruchsvoll: Eine zweimonatige Rekonvaleszenz unter strenger ärztlicher Aufsicht... Weiterlesen

Aufrüstung allein sichert keinen Frieden…

Friedensappell zum Abschluss der Bischofskonferenz Mit eindringlichen Worten hat Erzbischof Franz Lackner, Vorsitzender der österreichischen Bischofskonferenz, an die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft appelliert. "Waffen alleine werden den Frieden nicht sichern", betonte... Weiterlesen

Welt in Unordnung! - Neue Weltordnung? G…

Ein Forum für sicherheitspolitische und friedensethische Debatten Die Gemeinschaft Katholischer Soldaten (GKS) der Deutschen Bundeswehr lud vom 16.18.03.2025 in die renommierte GKS-Akademie Oberst Dr. Helmut Korn ein. Die Veranstaltung, die im... Weiterlesen

Ein Appell aus der Klinik: Papst Franzis…

In einer Welt, die von Kriegen und Konflikten zerrüttet ist, erhebt Papst Franziskus seine Stimme aus ungewohnter Umgebung. Aus der römischen Gemelli-Klinik heraus, in der er sich derzeit in medizinischer... Weiterlesen

Feierlicher Gottesdienst und Austausch i…

Die Frühjahrsvollversammlung der Österreichischen Bischofskonferenz fand in diesem Jahr in der traditionsreichen Erzabtei Pannonhalma in Ungarn statt. Ein Höhepunkt der Zusammenkunft war der festliche Gottesdienst zum Hochfest des heiligen Josef... Weiterlesen

Johannes Nepomuk – Der Brückenheilige un…

Ein Heiliger zwischen Legende und Geschichte Johannes Nepomuk, auch bekannt als Jan Nepomucký, ist eine der faszinierendsten Heiligengestalten Mitteleuropas. Sein Leben und Martyrium prägten nicht nur die katholische Kirche, sondern auch... Weiterlesen

19. März: Hl. Josef

Der stille Held des Glaubens Am 19. März feiert die katholische Kirche den Gedenktag des heiligen Josef, des Ziehvaters Jesu. Trotz seiner zentralen Rolle im Leben Jesu bleibt Josef eine eher... Weiterlesen

Gemeinsames Fasten der Religionen 2025: …

Ein außergewöhnliches Zusammentreffen der Fastenzeiten Im Jahr 2025 fällt eine seltene religiöse Konvergenz auf: In den Monaten März und April überschneiden sich die zentralen Fastenzeiten der drei großen abrahamitischen Religionen –... Weiterlesen

Weltfrauentag - Gleichstellung jetzt!

Zum Weltfrauentag mahnen die Präsidentinnen von Caritas und Arbeiterkammer eine konsequente Gleichstellungspolitik ein. Einkommensunterschiede, unfaire Verteilung der Sorgearbeit und Altersarmut seien Beweise dafür, dass Frauen in Österreich weiterhin strukturell benachteiligt... Weiterlesen

Der 8. März: Internationaler Frauentag

Ein Tag des Kampfes und der Errungenschaften Seit den gesellschaftlichen Umbrüchen der 1970er Jahre wird der Internationale Frauentag auch in Österreich am 8. März gefeiert. Doch der Kampf um Frauenrechte begann... Weiterlesen

6. März: Fridolin von Säckingen

Ein Heiliger zwischen Legende und Geschichte Der Name Fridolin bedeutet "der Friedensreiche" und spiegelt das Wirken dieses bemerkenswerten Mannes wider, der als Missionar, Abt und Wundertäter am Oberrhein bekannt wurde. Sein... Weiterlesen

"Autofasten" setzt Zeichen für…

Ein bewusster Verzicht für eine bessere Zukunft Jedes Jahr zur Fastenzeit räumt die Initiative "Autofasten" der Frage nach nachhaltiger Mobilität besonderen Platz ein. 2025 ruft die von katholischen und evangelischen Umweltbeauftragten... Weiterlesen

Aschenkreuzspendung in der Militärpfarre…

Heute um 11:00 Uhr fand in der Militärpfarre beim Militärkommando Wien die feierliche Spendung des Aschenkreuzes statt. Die Liturgie wurde von Militärerzdekan Harald Tripp geleitet. Auch wurde ein schönes Zeichen... Weiterlesen

Franziskus - Der Papst, für den auch sei…

25. Februar 2025 – Der Petersplatz füllt sich langsam mit Gläubigen, Kerzen flackern im kühlen Abendwind, Rosenkränze gleiten durch betende Finger. Doch anders als 2005, als Johannes Paul II. auf... Weiterlesen

25. Feber: Heilige Walburga - Schutzpatr…

Eine englische Prinzessin als deutsche Heilige Die Heilige Walburga, auch Walpurgis genannt, gehört zu den bedeutendsten Frauengestalten der christlichen Missionierung Europas. Geboren um 710 in Devonshire, England, war sie die Tochter... Weiterlesen

"Sei besiegelt durch die Gabe Gotte…

Nach intensiver Vorbereitung empfingen am Freitag, den 21. Februar 2025, zehn Rekruten aus niederösterreichischen Garnisonen das Sakrament der Firmung. Die feierliche Zeremonie fand in der Pfarrhofkirche Pitten statt und wurde... Weiterlesen

Hoffnung statt Hass: Villach gedenkt der…

Ein stiller Marsch, bewegende Worte und ein gemeinsames Zeichen gegen Terror und Spaltung: Politik, Kirche und Gesellschaft vereinen sich in Villach im Gedenken an die Opfer der Gewalttat. Ein Stadtbild in... Weiterlesen

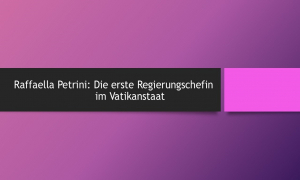

Erstmals eine Frau als Regierungschefin …

Ein Meilenstein in der Geschichte des Vatikans Zum ersten Mal in der Geschichte des Vatikanstaates übernimmt eine Frau die Regierungsgeschäfte: Papst Franziskus hat die 56-jährige Ordensfrau Raffaella Petrini zur neuen Regierungschefin... Weiterlesen