Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Lebenskundlicher Unterricht findet nicht nur in den Kasernen statt. In der Adventzeit verlagerte die Militärpfarre beim Militärkommando Burgenland den LKU bewusst nach draußen – mitten ins kulturelle und geistliche Herz Wiens.

Militärdekan Alexander Wessely lud am 22.12.2025 mehr als 50 Angehörige der 2. Ausbildungskompanie der Heerestruppenschule sowie Mitglieder der Militärpfarrgemeinderäte zu einer besonderen Exkursion ein. Erster Halt war das Heeresgeschichtliche Museum, danach ging es weiter zum Stephansdom – Österreichs wohl bekanntestem Wahrzeichen.

Durch den Dom führte Militärdekan Alexander Wessely persönlich. Und es blieb nicht bei einer klassischen Besichtigung: Die Teilnehmer erhielten Einblicke in Bereiche, die sonst nicht Teil öffentlicher Führungen sind. Vom Dach hoch über den Dächern Wiens bis hinab in die Katakomben spannte sich der Bogen dieser außergewöhnlichen Führung. Dazwischen: Geschichten, Hintergründe und Domgeheimnisse, die fesselten und den Stephansdom aus völlig neuen Perspektiven erlebbar machten.

Für die Soldatinnen und Soldaten der 2. AusbKp der HTS war es ein intensiver, vorweihnachtlicher Perspektivenwechsel – geprägt von Geschichte, Spiritualität und Gemeinschaft. Eindrücke und Momente, die bleiben und noch lange nachwirken werden.

Am 11. Dezember 2025 wurde die umfassende Verwaltungsstrukturreform der Katholischen Militärseelsorge Österreich feierlich unterzeichnet. Militärbischof Dr. Werner Freistetter, Militärgeneralvikar Mag. Peter Papst und Militärerzdekan Dr. Harald Tripp bestätigten jene Dekrete und Ordnungen, die in den vergangenen zwölf Monaten unter Leitung von Dipl. Theol. David Gomolla von einem interdisziplinären Expertenteam erarbeitet wurden. Die Reform tritt für zwei Jahre ad experimentum in Kraft.

Die Neuordnung betrifft ausschließlich die kirchenrechtliche Struktur der Militärdiözese und stellt einen Meilenstein dar, da klare Zuständigkeiten, Transparenz und moderne Verwaltungsstrukturen geschaffen werden. Zentrales Element ist die organisatorische Trennung der Militärdiözese vom nunmehr so benannten „Bischöflichen Versorgungsfonds“.

In den kommenden Monaten folgen weitere organisatorische Schritte, um die Zusammenarbeit effizient zu gestalten und die Reform gemeinsam mit den Militärseelsorgern und Mitarbeitenden umzusetzen.

Das Bundesheer präsentierte sich anlässlich des Nationalfeiertags am 26. Oktober mit einer beeindruckenden Informations- und Leistungsschau. Zehntausende Besucher kamen zum Heldenplatz und informierten sich über die vielfältigen Aufgaben des Österreichischen Bundesheeres.

Der Tag begann mit einer Festmesse in der Michaelerkirche, zelebriert durch den Militärbischof. Alle Glaubensrichtungen der Militärseelsorge waren bei der feierlichen Angelobung und in einem gemeinsamen Infozelt am Heldenplatz vertreten. Danke für das schöne Miteinander.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner fasste sehr treffend zusammen: „Der Nationalfeiertag ist für das Bundesheer nicht nur eine Gelegenheit, unsere vielseitigen Fähigkeiten zu präsentieren, sondern auch, den Menschen hautnah zu zeigen, wie wir für Sicherheit, Stabilität und Zusammenhalt in Österreich sorgen. Gleichzeitig erinnert dieser Tag daran, dass Österreich vor über 70 Jahren seine immerwährende Neutralität erlangte – ein Grund, auf den wir stolz sind und den wir gemeinsam feiern.“

Weitere Informationen finden Sie unter: www.nationalfeiertag25.at

Ausgewählte Bilder vom Nationfeiertag im Flickr-Album: https://flic.kr/s/aHBqjCyygk

Feierliche Segnung der Korpsfahne der Bundespolizeidirektion durch Militärbischof Werner Freistetter

Am 11. September 2025 fand in der Kapelle "zur Heiligen Elisabeth und zum Heiligen Erzengel Michael" in der Rossauer Kaserne die feierliche Segnung der Korpsfahne der Bundespolizeidirektion statt.

Im Beisein von Herrn Bundesminister Gerhard Karner und zahlreicher Fest- und Ehrengäste zelebrierte SE Militärbischof Werner Freistetter diesen Festgottesdienst, unterstützt von der katholischen Polizeiseelsorge.

Die Korpsfahne repräsentiert die Bundespolizeidirektion nach außen und steht als Symbol der Gemeinsamkeit und des Miteinanders, als sichtbares Zeichen der Zusammenarbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundespolizeidirektion, so Michael Takács, Bundespolizeidirektor von Wien, in seiner Dankesrede.

Text: Bundesministerium für Inneres

25 Jahre priesterlicher Dienst: Jubiläum von Militärerzdekan Tripp und Militärdekan Steiner

Am Donnerstag, dem 26. Juni 2025, bildete die Wiener Karlskirche den Rahmen eines besonderen Anlasses: Militärerzdekan Harald Tripp und Militärdekan Martin Steiner feierten gemeinsam ihr Silbernes Priesterjubiläum, zu dem sie Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter, Kolleginnen und Kollegen sowie zahlreiche Ehrengäste aus Kirche, Militär und Politik geladen hatten.

Dem festlichen Gottesdienst stand Militärbischof Werner Freistetter vor, der in seiner Predigt auf das Wesen und die Verantwortung des priesterlichen Dienstes einging. „Dies alles geschieht zur Ehre Gottes und zum Dienst an den Menschen“, sagte der Bischof und erinnerte in diesem Zusammenhang an ein Wort von Papst Benedikt XVI., das den priesterlichen Auftrag in schlichten, aber tiefen Worten auf den Punkt bringt:

„Was kann es Schöneres geben, als vor dem lebendigen Gott zu stehen, ihm zu dienen und so der Welt zu dienen.“

Unter den Gratulanten befanden sich unter anderem Bundesministerin für Landesverteidigung Klaudia Tanner sowie der Wiener Militärkommandant Brigadier Kurt Wagner.

Zum Abschluss des Gottesdienstes bedankte sich Erzdekan Tripp für die zahlreichen Zeichen der Verbundenheit. Seine Worte galten allen, die ihn und Militärdekan Steiner auf ihrem priesterlichen Weg begleitet haben. Besonderer Dank galt den Bischöfen, die ihnen vor 25 Jahren das Vertrauen geschenkt und den Weg zum Priesteramt ermöglicht hatten.

Für die musikalische Gestaltung unter der Leitung von Mathias Lee sorgten ein Ensemble der Gardemusik Wien, ein ausgezeichneter Chor sowie die Organistin Isadora Jieun Kim. Im Anschluss luden die beiden Jubilare in den Räumlichkeiten des Rektorates der Karlskirche zu einer Agape.

Das Silberne Priesterjubiläum markiert einen besonderen Meilenstein im geistlichen Leben eines Priesters: 25 Jahre im Dienst an Gott und den Menschen. Es ist ein Anlass zur Dankbarkeit und zur Rückschau – auf die Berufung, die Weihe, auf gelebte Pastoral, auf Begegnungen und Herausforderungen. Zugleich ist es ein stilles Versprechen, den eingeschlagenen Weg im Vertrauen weiterzugehen.

Der Militärbischof für Österreich, Dr. Werner Freistetter, in einer ersten Reaktion zur Papstwahl:

„Ich freue mich sehr, dass der neue Papst den Namen Leo gewählt hat. Ich durfte ihn im Februar im Rahmen eines Abendessens während der Soldatenwallfahrt anlässlich des Heiligen Jahres nach Rom kennenlernen. Wir hatten Gelegenheit, uns eine Stunde lang auszutauschen und ich nahm einen außerordentlich sympathischen Eindruck mit.

Die Kardinäle haben eine mutige und zukunftsweisende Entscheidung getroffen, indem sie einen gebürtigen Nordamerikaner gewählt haben, der zusätzlich über jahrzehntelange pastorale Erfahrungen in Südamerika verfügt. Die rasche Entscheidung zeigt den großen Rückhalt, auf den der Heilige Vater sich stützen kann.

Der Name Leo unterstreicht die Anliegen der ersten Sozialenzyklika. Dies und der Hintergrund seiner vielfältigen Erfahrungen befähigen ihn, wie es der Titel Pontifex ausdrückt, Brücken zu bauen zwischen unterschiedlichen Kulturen und wohl auch in Konfliktsituationen vermitteln zu können. Der Gruß „La pace sia con tutti voi“ – der Friede sei mit euch allen – weist genau in diese Richtung!“

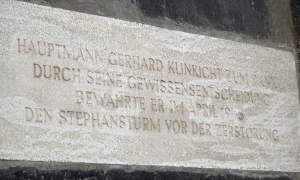

Ein deutscher Wehrmachtsoffizier widersetzt sich 1945 einem zerstörerischen SS-Befehl – und bewahrt Wiens Wahrzeichen vor dem Untergang

Am Ende eines Krieges, der Millionen Menschen das Leben gekostet und unzählige Städte in Trümmer gelegt hatte, stand ein einzelner Mann auf – gegen einen Wahnsinnsbefehl, gegen blinden Gehorsam. Es war der 10. April 1945, als Hauptmann Gerhard Klinkicht, ein deutscher Wehrmachtsoffizier, in Wien eine Entscheidung traf, die Geschichte schrieb: Er weigerte sich, den Stephansdom, das Herzstück der Stadt, dem Erdboden gleichzumachen.

Ein Befehl voller Wahn – und einer, der sich ihm widersetzte

"Der Dom ist mit einem Feuerschlag von 100 Granaten in Schutt und Asche zu legen", lautete der schriftliche Befehl, den ein SS-Artilleriekommandant an jenem Tag ausgab. Auslöser: Eine weiße Fahne, die Unbekannte an der Südseite des Südturms gehisst hatten – Symbol der Kapitulation, aber für die SS ein „rotes Tuch“.

Hauptmann Klinkicht, der zu diesem Zeitpunkt das Kommando über eine Flakgruppe in Groß-Jedlersdorf innehatte, stand vor einer Entscheidung, die über das Schicksal des Doms – und womöglich auch Wiens – entscheiden sollte. Er las den Befehl seinen Männern vor, zerriss das Blatt demonstrativ und sprach die Worte: „Nein, dieser Befehl wird nicht ausgeführt!“

Eine Entscheidung von historischer Tragweite

Klinkicht, gebürtig aus Celle bei Hannover, kannte den Stephansdom seit einem Jugendbesuch als Pfadfinder. Die Ehrfurcht, die er damals empfand, sollte ihn Jahre später davor bewahren, Teil eines sinnlosen Aktes der Zerstörung zu werden. In einem Rückblick schrieb er später: „Was wir zuvor unseren Feinden vorgeworfen hatten – in verbrecherischer Weise unsere Kulturdenkmäler zu bombardieren – das sollte ich nun an einem der erhabensten Kulturdenkmäler des Abendlandes selbst vollbringen?“ Für den Offizier war klar: Dieser Befehl war nicht nur militärisch sinnlos, sondern zutiefst unmoralisch.

Ein Mann mit Haltung – und Verantwortung

Doch Klinkicht beließ es nicht bei der Verweigerung. Er informierte sofort seine Unteroffiziere und sprach eine klare Direktive aus: Sollte sich jemand aus der SS an sie wenden und versuchen, den Befehl doch noch durchzusetzen, sei dies abzulehnen – „und notfalls mit Waffengewalt zu verhindern – auf meine Verantwortung.“ Eine bemerkenswerte Haltung in einem Moment, in dem die Wehrmacht in Auflösung begriffen war, während die sowjetische Armee bereits die Wiener Innenstadt besetzt hatte.

Wien sollte nicht Dresden werden

Der Stephansdom – Symbol für Geschichte, Glaube und Identität – war bereits im Visier der Zerstörung. Nur Wochen zuvor war Dresden bei Luftangriffen in ein Flammenmeer verwandelt worden. Klinkicht erkannte, dass Wien dieses Schicksal erspart bleiben musste. Für diese mutige Entscheidung ehrte ihn der Wiener Kardinal Theodor Innitzer bei der feierlichen Wiedereröffnung des restaurierten Doms im April 1952 mit den Worten:

„Ihr Name ist in den Annalen der Stephanskirche ehrenvoll verzeichnet ... Gott segne Sie immerdar für Ihre mutige, edle Tat!“

Späte Ehrung

Im Jahr 1997 kehrte Klinkicht noch einmal zurück nach Wien – zur Einweihung einer Gedenktafel am Fuß des Südturms. Der einstige Wehrmachtshauptmann spendete in den Jahren nach dem Krieg insgesamt 150.000 Euro zur Restaurierung des Doms. Er verstarb im Jahr 2000 im Alter von 85 Jahren in Bayern.

Quelle: APA, kathpress, redigiert durch ÖA

Schönborn tritt zurück: Josef Grünwidl als Apostolischer Administrator der Erzdiözese Wien ernannt

Papst Franziskus akzeptiert Rücktritt des Wiener Erzbischofs

Papst Franziskus hat das Rücktrittsgesuch von Kardinal Christoph Schönborn pünktlich zu dessen 80. Geburtstag angenommen. Mit Wirkung vom 22. Januar 2025 ist Schönborn offiziell emeritierter Erzbischof von Wien. Zugleich ernannte der Papst den bisherigen Bischofsvikar Josef Grünwidl zum Apostolischen Administrator der Erzdiözese Wien. Diese Entscheidungen wurden am Mittwoch vom Vatikan im "Bollettino" und von der Erzdiözese Wien bestätigt.

Interimslösung bis zur Wahl eines Nachfolgers

Mit der Ernennung Grünwidls wird die Erzdiözese Wien vorerst durch eine Interimslösung geleitet. Als Apostolischer Administrator verwaltet Grünwidl die Diözese, ohne dabei wesentliche Entscheidungen zu treffen, die den künftigen Erzbischof binden könnten. „Dass Rom eine Übergangslösung geschaffen hat, zeigt, dass Papst Franziskus offenbar noch keine Entscheidung für einen Nachfolger getroffen hat“, erklärte der Pressesprecher der Erzdiözese Wien, Michael Prüller. Er zeigte sich jedoch optimistisch, dass eine Entscheidung in den kommenden Wochen fallen könnte.

Schönborns Rückzug: Neue Lebensstationen

Kardinal Schönborn plant, seinen Lebensabend in einem Kloster der Schwestern vom Lamm im 20. Wiener Bezirk zu verbringen. Zudem hat er in Retz, Niederösterreich, eine Wohnung bezogen. Obwohl emeritiert, bleibt Schönborn weiterhin Ordinarius für die Gläubigen der katholischen Ostkirchen in Österreich und bekleidet zwei zentrale Positionen in Rom: Er ist Mitglied der Kardinalskommission der Vatikanbank IOR und präsidiert seit Oktober über deren Aufsichtskommission. Darüber hinaus wirkt er im Dikasterium für die Orientalischen Kirchen mit.

Eine prägende Amtszeit von fast drei Jahrzehnten

Mit mehr als 29 Jahren Amtszeit zählt Christoph Schönborn zu den längstdienenden Erzbischöfen Wiens. Er war der 32. Bischof der Erzdiözese und liegt in der historischen Rangliste der Amtszeiten auf Platz fünf. Nur Kardinal Christoph Anton Migazzi, der von 1757 bis 1803 amtierte, war mit 46 Jahren deutlich länger im Amt.

Der neue Administrator

Josef GrünwidlJosef Grünwidl, geboren am 31. Januar 1963 in Hollabrunn, Niederösterreich, bringt eine beeindruckende kirchliche Laufbahn mit. Nach seiner Matura am Erzbischöflichen Gymnasium Hollabrunn trat er in das Wiener Priesterseminar ein. Parallel zu seinem Theologiestudium absolvierte Grünwidl ein Konzertfachstudium in Orgel an der Musikuniversität Wien. Doch bald entschied er sich klar für den Weg des Priesters. 1988 wurde er von Kardinal Franz König zum Priester geweiht.

Von der Jugendseelsorge bis zum Bischofsvikar

Nach Stationen als Kaplan und Jugendseelsorger wurde Grünwidl 1995 Sekretär des frisch ernannten Wiener Erzbischofs Schönborn. Es folgten Pfarrämter in Kirchberg am Wechsel und Perchtoldsdorf sowie die Tätigkeit als Dechant und geschäftsführender Vorsitzender des Wiener Priesterrats. Im Januar 2023 ernannte ihn Schönborn zum Bischofsvikar für das Vikariat Süd. Seit November 2024 ist Grünwidl zudem Ehrenkanoniker des Domkapitels St. Stephan.

Würdigung durch SchönbornIn einer Videobotschaft bedankte sich Kardinal Schönborn bei allen Menschen der Erzdiözese: „Ich habe vor allem Gott und Ihnen allen zu danken. Kirche geht nur miteinander, Gesellschaft geht nur miteinander.“ Er betonte die Wichtigkeit der Gemeinschaft und würdigte Grünwidl als langjährigen Freund: „Er war ein ausgezeichneter Sekretär und ein hervorragender Seelsorger. Ich bitte alle, für Administrator Josef Grünwidl zu beten.“

Quelle: Kathpress, redigiert durch ÖA

Am Samstag, den 18. Januar, wird der Wiener Stephansdom zum Zentrum eines bewegenden Dankgottesdienstes zu Ehren von Kardinal Christoph Schönborn. Mehr als 4.000 Menschen, darunter prominente Vertreter aus Kirche und Politik, werden erwartet, um den fast drei Jahrzehnte währenden Dienst des Kardinals als Erzbischof von Wien zu würdigen.

Ein ökumenisches Zeichen der Einheit

Der Gottesdienst beginnt mit einem besonderen Moment der Besinnung: einem ökumenischen Taufgedächtnis am gläsernen Taufbecken im Dom. Führende Persönlichkeiten aus 16 verschiedenen Kirchen, darunter Metropolit Arsenios und die altkatholische Bischöfin Maria Kubin, erneuern gemeinsam mit Kardinal Schönborn ihr Taufversprechen. Diese symbolische Geste unterstreicht die jahrelange Zusammenarbeit und den gemeinsamen Einsatz für die Erneuerung der Kirche durch Klerus und Laien.

Politische und kirchliche Prominenz vereint

Ein vielfältiges Publikum wird im Dom erwartet: Neben Gläubigen und Vertretern aus den Pfarren und Ordensgemeinschaften der Erzdiözese finden sich hochrangige politische Gäste ein. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der eine kurze Ansprache halten wird, Bundeskanzler Alexander Schallenberg, Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gehören zu den Ehrengästen. Auch internationale Würdenträger wie Kardinal Ladislav Nemet aus Belgrad und Bischof Pavel Konzbul aus Brünn werden an der Feier teilnehmen.

„Ubicumque et semper“ – ein lebendiges Vermächtnis

Ein besonders bewegendes Element des Gottesdienstes ist die Präsentation des Evangeliars „ubicumque et semper“, das durch die Bankreihen gereicht wird. Das Buch, angefertigt während des Diözesanprozesses in den 2000er-Jahren, enthält Unterschriften von tausenden Gläubigen, die sich verpflichtet haben, als „Jünger Christi“ zu einer missionarischen Kirche beizutragen. Diese symbolische Geste verleiht dem Gottesdienst eine tiefere Bedeutung und erinnert an die zentrale Botschaft von Kardinal Schönborns Amtszeit: Glaube und Mission sind untrennbar miteinander verbunden.

Musik, die Herzen öffnet

Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes ist ebenso beeindruckend wie das Ereignis selbst. Unter der Leitung von Michal Kucharko vereinen sich 110 Sängerinnen und Sänger aus vier Chören sowie ein Kinder- und ein Jugendchor. Die Domkapellmeister und Domorganisten der Wirkungszeit von Kardinal Schönborn, darunter Markus Landerer und Peter Planyavsky, tragen mit ausgewählten Musikstücken zu einer feierlichen Atmosphäre bei.

Sicherheit und Übertragungen

Aufgrund der großen Resonanz und strenger Sicherheitsauflagen bleibt der Stephansdom am Samstag für spontane Besucher gesperrt. Nur angemeldete Teilnehmer erhalten Zugang. Die Veranstaltung wird jedoch live im ORF übertragen, begleitet von Kommentaren von Sandra Szabo und Peter Schipka. Auch Radio Klassik Stephansdom und Radio Maria übertragen den Gottesdienst, sodass Gläubige aus ganz Österreich und darüber hinaus an diesem besonderen Moment teilhaben können.

Am Ende der Messe segnet Kardinal Schönborn ein letztes Mal als Erzbischof seine Diözese, bevor er selbst von den Gläubigen gesegnet wird. Elf Vertreter der Diözese bilden einen Kreis um ihn, symbolisch für die Gemeinschaft, die er über Jahre hinweg geprägt hat. Gemeinsam beten und singen sie, ein berührender Abschluss eines bedeutenden Kapitels in der Geschichte der Erzdiözese Wien.

Quelle: Kathpress, redigiert durch ÖA

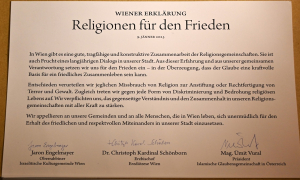

In einer eindrucksvollen Geste der Einheit und des Dialogs haben Kardinal Christoph Schönborn, Oberrabbiner Jaron Engelmayer und der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ), Ümit Vural, die "Wiener Erklärung" unterzeichnet. Diese gemeinsame Erklärung, die im Erzbischöflichen Palais präsentiert wurde, betont das Engagement der religiösen Gemeinschaften für ein friedliches Miteinander in der Gesellschaft und verurteilt jeglichen Missbrauch von Religion zur Rechtfertigung von Gewalt.

Einigkeit in der Vielfalt: Die Botschaft der "Wiener Erklärung"

Die "Wiener Erklärung" ruft zu einem respektvollen Zusammenleben auf und stellt klar, dass der Glaube ein Fundament für den sozialen Frieden sein kann. Die Unterzeichner betonen ihre Verpflichtung, Diskriminierung und Bedrohung religiösen Lebens entgegenzutreten und den interreligiösen Dialog zu stärken. Diese Erklärung ist eine Antwort auf die Herausforderungen der heutigen Zeit, in der Religionen oft als Quelle von Konflikten betrachtet werden.

Schönborn: „Religionen als Teil der Lösung“

Kardinal Schönborn hob hervor, dass die Botschaft der "Wiener Erklärung" nicht nur tagesaktuell, sondern von dauerhafter Relevanz sei. Er erinnerte an die schwierigen Zeiten nach dem Terroranschlag vom 2. November 2020 und die einheitliche Reaktion der Religionsgemeinschaften während der Pandemie. „Religionen sind nicht das Problem, sondern ein wichtiger Teil der Lösung“, betonte der Kardinal. Er wies auf die lange Geschichte der Versöhnung und die Notwendigkeit hin, die schmerzlichen Kapitel der Vergangenheit zu überwinden, insbesondere in Bezug auf das jüdische und muslimische Erbe in Österreich.

Vural: „Der Islam gehört zu Österreich“

IGGÖ-Präsident Ümit Vural bekräftigte, dass der Islam ein integraler Bestandteil Österreichs sei. „Wir gehören zu diesem Land und wollen die Zukunft gemeinsam gestalten“, so Vural. Er lobte den interreligiösen Dialog als Schlüssel zur Sicherung des Friedens und der gesellschaftlichen Kohäsion. Vural äußerte sich optimistisch, dass die "Wiener Erklärung" weit über die Grenzen Wiens hinaus Wirkung zeigen werde und betonte die Bedeutung von Respekt, Mitgefühl und Menschlichkeit als Grundpfeiler einer harmonischen Gesellschaft.

Engelmayer: „Ein Zeichen der Verständigung“

Oberrabbiner Jaron Engelmayer würdigte die Initiative und betonte die Bedeutung des interreligiösen Austauschs. „Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass sich Religionsgemeinschaften so gut verstehen und gemeinsam ein Zeichen setzen können“, sagte Engelmayer. Die "Wiener Erklärung" demonstriere, dass ein friedliches und respektvolles Miteinander der Religionen möglich und bereichernd sei.

Die "Wiener Erklärung" – Ein Aufruf zum Handeln

Im Wortlaut bekräftigt die "Wiener Erklärung" die Verantwortung der Religionsgemeinschaften für den Frieden in Wien. Sie verurteilt jede Form von Gewalt im Namen der Religion und ruft alle Menschen in der Stadt auf, sich für ein friedliches Zusammenleben einzusetzen.

Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA

Empfehlungen

Aschermittwoch: Der Beginn der Fastenzei…

Der Aschermittwoch stellt den Beginn der 40-tägigen Fastenzeit im Christentum dar, die sich bis Ostern erstreckt. Seit dem 6. Jahrhundert wird der Mittwoch als Aschermittwoch bezeichnet, der vor dem sechsten... Weiterlesen

Der Blasiussegen: Ein Segen zum 3. Feber

Der Blasiussegen gehört zu den bekanntesten Segnungen der katholischen Kirche. Jahr für Jahr wird er rund um den 3. Februar, den Gedenktag des heiligen Blasius, gespendet häufig im Anschluss an... Weiterlesen

„Darstellung des Herrn“ – Ein Fest volle…

Am 2. Feber feiert die katholische Kirche das Fest der „Darstellung des Herrn“, das im Volksmund als „Mariä Lichtmess“ bekannt ist. Doch was steckt hinter diesem Hochfest, das Licht, Weihnachten... Weiterlesen

Die Heilige Barbara – Eine Märtyrerin mi…

Am 4. Dezember begeht die Kirche den Gedenktag der hl. Barbara. Barbara von Nikomedia gehört bis heute zu den bekanntesten Heiligen der Kirche. Seit dem 7. Jahrhundert wird sie verehrt... Weiterlesen

Ein Heiliger für unsere Zeit, ein Vorbil…

Heute feiert die Kirche den heiligen Martin – einen der bekanntesten und beliebtesten Heiligen. Martin von Tours, einst römischer Soldat, später Bischof, steht für Werte, die auch heute zählen: Nächstenliebe... Weiterlesen

13. Dezember: Einladung zum Kärntner Adv…

Die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten (AKS) lädt herzlich zum traditionellen Kärntner Adventkonzert ein, das am Samstag, 13. Dezember 2025, in der prachtvollen St. Georgs-Kathedrale an der Theresianischen Militärakademie stattfindet.Das Konzert wird... Weiterlesen

66. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

"Wächter des Friedens"... ist das Thema zur heurigen Soldatenwallfahrt. Die schönsten Eindrücke der Internationalen Soldatenwallfahrt Lourdes 2025 zum Nachsehen LOURDES ist nicht nur ein Ort der Begegnung, es ist für viele eine Gelegenheit zum... Weiterlesen

24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenw…

Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines Heiligen erinnert: Johannes den Täufer. Er gilt als der letzte... Weiterlesen

Christi Himmelfahrt: Was feiern wir da e…

Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi... Weiterlesen

Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt…

Jahr für Jahr strömen Millionen Gläubige zur Grotte von Masabielle, wo 1858 der Legende nach die Jungfrau Maria einem jungen Mädchen namens Bernadette erschienen ist. Seit 1958 kommen jährlich auch... Weiterlesen

65. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

Internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes als Mahnung und Hoffnungsträger Ein Ort des Gebets, der Begegnung – und der leisen, aber kraftvollen Botschaft, dass Frieden möglich ist. Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt im südfranzösischen... Weiterlesen

Ein Moment des Innehaltens während der V…

Es ist bereits zur schönen Tradition geworden, dass sich die Pilgerleitung in Lourdes gemeinsam mit dem Aufbautrupp der Melker Pioniere eine Stunde Zeit zur Einkehr nimmt, bevor die Teilnehmer zur... Weiterlesen

Leo XIV.: Wissenswertes rund um die feie…

Am kommenden Sonntag wird es auf dem Petersplatz festlich: Papst Leo XIV. wird in sein Amt eingeführt – zehn Tage nach seiner Wahl zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Was bei... Weiterlesen

Mit Maria durch den Mai – Ein Monat der …

Von alten Riten zur geistlichen Begleiterin im Jetzt Wenn der Mai ins Land zieht, legt sich ein sanfter Schleier aus Blüten über die Landschaft – und über die Herzen vieler Gläubiger... Weiterlesen

"Nein zum Krieg der Worte" – P…

In bewegenden Worten hat sich Papst Leo XIV. an die Medienschaffenden der Welt gewandt. Bei seiner ersten offiziellen Audienz als neues Oberhaupt der katholischen Kirche sprach er nicht nur über... Weiterlesen

HABEMUS PAPAM!

Der Militärbischof für Österreich, Dr. Werner Freistetter, in einer ersten Reaktion zur Papstwahl: „Ich freue mich sehr, dass der neue Papst den Namen Leo gewählt hat. Ich durfte ihn im Februar... Weiterlesen

Weißer Rauch über Rom – Die Welt hat ein…

Ein Augenblick der Geschichte: Punkt 18:08 Uhr durchbrach ein schneeweißer Rauchschleier den römischen Abendhimmel – das uralte Zeichen, das Generationen verbindet, ließ keinen Zweifel: Die katholische Kirche hat einen neuen... Weiterlesen

Johannes Freitag - Ein Bischof offen fü…

Feierliche Weihe im Grazer Dom Am 1. Mai 2025 erlebte der Grazer Dom einen bewegenden Moment kirchlicher Erneuerung: Johannes Freitag, bisher Stadtpfarrer von Trofaiach und Seelsorgeraumleiter „An der Eisenstraße“, wurde zum... Weiterlesen

Johannes Freitag zum Weihbischof geweiht…

Ein besonderes Ereignis für Kirche und Gesellschaft Im vollbesetzten Grazer Dom wurde am Donnerstag, dem 1. Mai 2025, ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der Diözese Graz-Seckau aufgeschlagen: Der bisherige Pfarrer... Weiterlesen

Probe und Einweisung bei der Militärmusi…

Am 29. April 2025 traf sich Militärdekan Oliver Hartl, Delegationsleiter der österreichischen Teilnehmer an der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI), mit der Militärmusik Tirol in Innsbruck zu einer intensiven musikalischen Probe... Weiterlesen

Graz bereitet sich auf Bischofsweihe von…

Am 1. Mai erhält die steirische Landeshauptstadt hohen kirchlichen Besuch – zur Weihe des neuen Weihbischofs der Diözese Graz-Seckau, Johannes Freitag, wird eine Vielzahl an geistlichen Würdenträgern, politischen Repräsentanten und... Weiterlesen

Österreich nimmt Abschied von Papst Fran…

Ein Requiem im Wiener Stephansdom vereinte Kirche, Politik und Gläubige Mit einem feierlichen Requiem im Wiener Stephansdom verabschiedete sich Österreich am Montagabend offiziell von Papst Franziskus. Unter großer Anteilnahme von Kirche... Weiterlesen

Einweisung für das Aufbaukommando PMI Lo…

Am 28. April 2025 fand in der Birago-Kaserne Melk eine Einweisung für das Aufbaukommando der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI) nach Lourdes statt. Das Kommando wird heuer vom Pionierbataillon 3 –... Weiterlesen

Ostern bei AUTCON27/UNIFIL im LIBANON

Derzeit befinden sich 164 Soldatinnen und Soldaten im Einsatzraum. Die Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Kontingents, sind unter anderem für die Logistik sowie die Brandbekämpfung im Camp NAQOURA verantwortlich. Zu den... Weiterlesen

Chrisammesse mit Militärbischof Freistet…

In der Soldatenkirche in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim feierte am Dienstag der Karwoche Militärbischof Dr. Werner Freistetter in Konzelebration mit dem erst kürzlich ernannten Weihbischof für die Diözese Graz-Seckau, Militäroberkurat... Weiterlesen

Schriftenreihe der Militärbischöflichen …

Die Schriftenreihe der Militärbischöflichen Bibliothek behandelt Fragen der Soldatenseelsorge und militärischen Berufsethik, der Rolle von Religion im militärischen Kontext und ihres Beitrags zum Frieden. Sie wird vom evangelischen Militärsuperintendenten und... Weiterlesen

Ein Fels des Gebets: Johannes Paul II. z…

Ein Erbe der Spiritualität und Standhaftigkeit Am 2. April 2005 schloss Papst Johannes Paul II. nach beinahe 27 Jahren im Amt für immer die Augen. Zwanzig Jahre später gedenken Gläubige auf... Weiterlesen

Todestag von Papst Johannes Paul II. jäh…

Am 2. April 2005 nahm die ganze Welt Anteil am Sterben von Johannes Paul II. Das Gedenken an den über 26 Jahre lang regierenden Papst wird auch in Österreich hochgehalten... Weiterlesen

Papst Franziskus: Ein eindringlicher App…

Ein Mahnruf aus dem Vatikan: Der Pontifex fordert in seiner Sonntagsbotschaft verstärkte Friedensbemühungen in Krisengebieten weltweit. Papst Franziskus hat mit Nachdruck an die politischen Führer des Südsudan appelliert, Spannungen abzubauen und... Weiterlesen

Das ewige Ringen um den Ostertermin

Eine historische Chance bleibt ungenutzt In einem seltenen Zufall fallen 2025 die Ostertermine der katholischen, protestantischen und orthodoxen Kirchen auf denselben Tag: den 20. April. Ein willkommener Anlass, um ein seit... Weiterlesen

Fastentücher: Eine alte Tradition in der…

In der Fastenzeit bietet sich in vielen Kirchen ein besonderes Bild: Altar und bildliche Darstellungen Jesu werden hinter kunstvoll gestalteten Tüchern verborgen. Doch was steckt hinter dieser Tradition? Wo liegen... Weiterlesen

25. März: Mariä Verkündigung - Ein …

Am 25. März begeht die katholische Kirche das Hochfest der Verkündigung des Herrn. Der Ursprung dieses besonderen Tages liegt in einer der bewegendsten Szenen des Neuen Testaments: der Begegnung der... Weiterlesen