Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

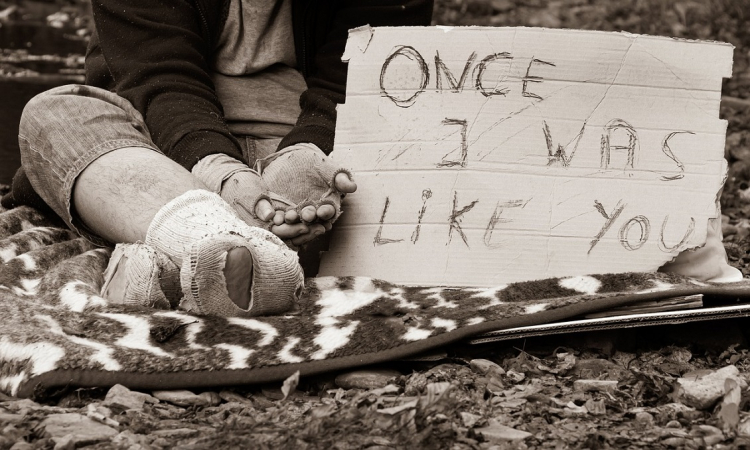

Vatikan feiert den Welttag der Armen mit einer besonderen Geste

Am kommenden Sonntag, den 17. November, lädt Papst Franziskus 1.300 bedürftige Menschen zu einem gemeinsamen Mittagessen in die vatikanische Audienzhalle. Dieses außergewöhnliche Treffen findet im Rahmen des von der katholischen Kirche jährlich begangenen Welttages der Armen statt. Bereits am Vormittag wird der Papst um 10 Uhr einen feierlichen Gottesdienst im Petersdom zelebrieren.

Zum Abschluss des Mittagessens erhält jeder der Gäste einen Rucksack, gefüllt mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln – eine symbolische und zugleich praktische Geste, die die Sorge des Papstes um die Notleidenden unterstreicht.

Schlüssel der Hoffnung: Neue Häuser für Bedürftige in 13 Ländern

Der Tag beginnt mit einer bewegenden Zeremonie: Papst Franziskus segnet vor der Messe 13 Schlüssel. Diese stehen stellvertretend für neue Häuser, die in 13 Ländern durch die Obdachlosen-Allianz FHA errichtet werden. Die Initiative wird von der Vinzentinischen Familie getragen, einem weltweiten Netzwerk aus etwa vier Millionen Christen, die sich der Unterstützung sozial Benachteiligter widmen.

Die symbolische Schlüsselübergabe ist Teil eines umfassenderen Engagements für Obdachlose und Menschen in prekären Lebenssituationen. "Jeder Schlüssel ist ein Zeichen der Hoffnung und des Neubeginns", betonte der Papst.

Ein Tag, um den Blick für die Armen zu schärfen

Der Welttag der Armen wurde 2017 von Papst Franziskus ins Leben gerufen und wird stets am vorletzten Sonntag vor Beginn des Advents begangen. Ziel dieses besonderen Tages ist es, die verschiedenen Gesichter der Armut sichtbar zu machen und die Gesellschaft zu sensibilisieren.

In seiner Botschaft zum diesjährigen Welttag, die bereits im Juni veröffentlicht wurde, lenkt der Papst die Aufmerksamkeit auf die sogenannten "neuen Armen". Diese entstehen durch bewaffnete Konflikte und schlechte politische Entscheidungen, die unzählige unschuldige Menschen in Leid und Elend stürzen. Doch er würdigt auch die vielen Freiwilligen, die unermüdlich Zeit und Energie investieren, um den Bedürftigsten zuzuhören und zu helfen.

Begegnung mit Obdachlosen aus Wien: Ein Zeichen gelebter Nächstenliebe

Kurz vor dem Welttag, am vergangenen Freitag, hatte Papst Franziskus eine besondere Besuchergruppe im Vatikan empfangen: Obdachlose, Armutsbetroffene sowie freiwillige Helferinnen und Helfer aus Wien. Die Gruppe, geleitet von Jeanette Lehrer und unterstützt von Kardinal Christoph Schönborn, organisiert regelmäßig Essensausgaben im Hof des Erzbischöflichen Palais in Wien. Neben warmen Mahlzeiten und Kuchen werden dort auch Kleidung und Hygieneartikel verteilt.

In seiner Ansprache hob der Papst die Bedeutung menschlicher Nähe hervor. „Hilfe zeigt sich nicht nur in materiellen Dingen, sondern auch in kleinen Gesten des Alltags“, sagte Franziskus. Dabei betonte er, dass niemand allein Geber oder Empfänger sei. „Jeder gibt, was er kann, und empfängt, was er braucht. Wir alle sind aufgerufen, einander zu bereichern“, so das Oberhaupt der katholischen Kirche.

Eine Botschaft der Hoffnung und der Solidarität

Der Welttag der Armen ist ein eindrucksvolles Zeichen dafür, wie Kirche und Gesellschaft den Blick schärfen können für die oft unsichtbaren Nöte der Armen. Papst Franziskus ruft dazu auf, Brücken der Solidarität zu bauen und die Würde jedes Menschen zu achten – unabhängig von seiner sozialen Stellung.

In einer Welt, die von Krisen und Konflikten geprägt ist, bleibt die Botschaft des Papstes klar: Jeder Mensch ist wichtig, und jede noch so kleine Geste der Nächstenliebe kann Großes bewirken.

Quelle. kathpress, redigiert durch ÖA

Am kommenden Sonntag steht die weltweite katholische Gemeinschaft im Zeichen des "Welttags der Armen", einer Initiative von Papst Franziskus. Dieser besondere Gedenktag, jeweils zwei Wochen vor dem Advent, lenkt den Blick auf die oft übersehenen Armutsbetroffenen in unserer Mitte. In Österreich fällt er mit dem traditionsreichen Elisabethsonntag der Caritas zusammen, benannt nach der Heiligen Elisabeth von Thüringen, die als Schutzpatronin der Hilfsorganisation gilt.

Elisabeth von Thüringen: Ein Leben für die Armen

Die Heilige Elisabeth, geboren 1207, gilt als eine der beeindruckendsten Figuren der christlichen Nächstenliebe. Ihre Hingabe an die Bedürftigen und Kranken prägte ihr kurzes Leben und inspiriert bis heute. Trotz ihres adeligen Hintergrunds widmete sie sich unermüdlich den Schwächsten der Gesellschaft, oft unter persönlichem Verzicht. Diese Haltung bildet das Fundament der Caritas-Arbeit, die am Elisabethsonntag durch Spendenaktionen und Hilfsprojekte in den Fokus rückt.

"Krisen erfordern volles Engagement"

Die diesjährige Sammlung der Caritas steht im Zeichen der multiplen Krisen, die viele Haushalte in Österreich schwer belasten. Hohe Lebenshaltungskosten, gestiegene Mieten und die Folgen der jüngsten Hochwasserkatastrophe treffen besonders die ohnehin Schwachen. Der Eisenstädter Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics und Caritasdirektorin Melanie Balaskovics betonen die Dringlichkeit: "Die Hemmschwelle, Hilfe zu suchen, ist vor allem am Land hoch, wo Anonymität fehlt," erklärt Balaskovics. Sie ruft dazu auf, diese Barriere zu überwinden und sich nicht zu scheuen, Unterstützung anzunehmen.

Frauen sind dabei oft besonders betroffen, da sie den Großteil der Sorgearbeit leisten. "Eine faire finanzielle Anerkennung dieser Arbeit ist längst überfällig," fordert Balaskovics, und weist damit auf die strukturellen Herausforderungen hin, die Armut besonders für Frauen verstärken.

Pfarrprojekte als Zeichen der Hoffnung

Eines der zentralen Projekte anlässlich des Elisabethsonntags ist die Initiative "ArMut teilen" in Salzburg. Unter dem Motto "Wer kann, der gibt – wer Not leidet, bekommt!" besuchen Freiwillige hilfesuchende Haushalte, hören ihre Sorgen und leisten direkte Unterstützung. "Unser Ziel ist es, ein Zeichen der Hoffnung zu setzen, dass niemand in seiner Not allein gelassen wird," sagt Projektleiter Thomas Neureiter.

Diese Form der "Umverteilung von Mensch zu Mensch" soll nicht nur finanzielle Hilfe leisten, sondern auch Begegnungen auf Augenhöhe schaffen. "Im Grunde sind wir alle arm vor Gott," betont Neureiter, "und jede noch so kleine Geste der Solidarität ist ein wertvoller Beitrag."

Gottesdienst im Zeichen Elisabeths

Zum Elisabethsonntag wird ein Gottesdienst aus Kärnten live übertragen, bei dem die Heilige Elisabeth im Mittelpunkt steht. Josef Markowitz, Provisor der Pfarrkirche Windisch Bleiberg, dazu in einer Presseaussendung der Diözese Gurk-Klagenfurt: "Elisabeth lehrt uns, wie wir durch selbstlose Zuwendung die Welt ein Stück besser machen können".

Ein Appell an die Gesellschaft

Der Welttag der Armen und der Elisabethsonntag erinnern eindringlich daran, dass Armut kein Randthema ist. Sie betrifft uns alle – direkt oder indirekt. Mit Aktionen wie der Elisabeth-Sammlung und Projekten wie "ArMut teilen" wird ein konkreter Beitrag geleistet, um das Leid in unserer Gesellschaft zu lindern. Ganz im Sinne der Heiligen Elisabeth, die uns bis heute als leuchtendes Vorbild für Mitmenschlichkeit und Barmherzigkeit dient.

Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA

Am 15. November steht Klosterneuburg ganz im Zeichen des Heiligen Leopold, eines Mannes, der nicht nur die Geschichte Österreichs prägte, sondern auch durch seine Tugenden und seine Glaubensstärke bis heute verehrt wird. Als Markgraf von Österreich, Klostergründer und Friedensstifter hat er sich einen Platz in den Herzen der Gläubigen gesichert – und in den Geschichtsbüchern.

Ein Leben im Dienst von Land und Glauben

Leopold III., auch bekannt als „Leopold der Milde“, wurde um 1073 in Melk geboren. Er stammte aus dem Geschlecht der Babenberger, einer der einflussreichsten Familien des mittelalterlichen Österreichs. Nach dem Tod seines Vaters übernahm er 1095 die Markgrafschaft und führte sie durch geschickte Heiratspolitik und kluge Entscheidungen zu neuer Blüte. Trotz seiner Macht hielt sich Leopold aus den großen politischen Konflikten heraus und widmete sich der Stärkung seines Landes und der Kirche. Seine Förderung reformfreudiger Orden, wie jener der Augustiner-Chorherren und Zisterzienser, legte den Grundstein für das spirituelle und kulturelle Erbe, das Österreich bis heute prägt.

Klosterneuburg – ein Vermächtnis aus Liebe und Glauben

Eine der bekanntesten Legenden um Leopold erzählt von der Gründung des Stifts Klosterneuburg. Während seiner Hochzeit soll ein Windstoß den Schleier seiner Frau Agnes von Waiblingen fortgetragen haben. Jahre später fand Leopold diesen auf einem blühenden Holunderbusch wieder. Die Geschichte wird oft mit einer Marienerscheinung in Verbindung gebracht, was das Stift zu einem bedeutenden Ort der Marienverehrung machte. Doch hinter der Legende verbirgt sich auch eine strategische Meisterleistung: Klosterneuburg wurde zum Zentrum der Macht und des Glaubens.

Der Landespatron – Symbol für Einheit und Schutz

1485 wurde Leopold von Papst Innozenz VIII. heiliggesprochen, und 1663 ernannte ihn der Papst zum Landespatron von Österreich. Doch seine Schutzfunktion reicht noch weiter: Er ist nicht nur Patron von Niederösterreich und Wien, sondern auch der zweite Landespatron von Oberösterreich. Damit steht er für die Einheit und den Zusammenhalt der gesamten Region. Seine Attribute – der Herzogshut, ein Hermelinmantel und ein Kirchenmodell – symbolisieren seine Rolle als Förderer der Kirche und des Landes. Besonders Winzer schätzen ihn als Patron, da sein Gedenktag oft mit mildem Herbstwetter zusammenfällt. So erinnert auch die Bauernregel: „Der Heilige Leopold ist dem Altweibersommer hold.“

Festlicher Höhepunkt im Stift Klosterneuburg

Jedes Jahr wird Leopold mit einem mehrtägigen Fest in Klosterneuburg geehrt. Höhepunkt ist das Pontifikalamt am 15. November, gefolgt vom traditionellen Leopoldi-Segen. Ein besonderes Highlight ist das „Fasslrutschen“ über das gigantische „1.000 Eimer Fass“, das vor allem bei Kindern und Touristen beliebt ist. Die Atmosphäre wird durch Marktstände, Musik und eine besondere Volksfeststimmung abgerundet.

Religiöse Schätze und Reliquien

Leopolds Gebeine ruhen in der Leopoldskapelle des Stifts Klosterneuburg, sein Schädel, eingenäht in eine Replik des Erzherzogshuts, ist eine der bedeutendsten Reliquien des Landes. Weitere Reliquien sind in der Wiener Stephansdom und im Stift Heiligenkreuz zu finden. Sie sind Ziel vieler Pilger, die den Schutz und die Nähe des Heiligen suchen.

Ein Heiliger für die Ewigkeit

Der Heilige Leopold ist mehr als ein historischer Herrscher. Er verkörpert Tugenden wie Milde, Gerechtigkeit und Glaubensfestigkeit. Seine Taten und sein Erbe sind ein lebendiges Zeugnis dafür, wie Glaube und Politik gemeinsam ein Land formen können. Kein Wunder, dass er als Landespatron von Niederösterreich und Wien bis heute verehrt wird – ein Schutzpatron, der mit seiner milden Art die Herzen seiner Landsleute für immer erobert hat.

Mit dem feierlichen Durchschreiten der Heiligen Pforte im Petersdom am 24. Dezember 2024 eröffnet Papst Franziskus das Heilige Jahr 2025. Dieses seltene Ereignis, das in seiner heutigen Form alle 25 Jahre begangen wird, ist tief im katholischen Glauben verwurzelt. In Österreich wird das Jubiläumsjahr am 29. Dezember in den Domkirchen der Diözesen eingeläutet. Die Österreichische Bischofskonferenz hob in ihrer jüngsten Erklärung die zentrale Bedeutung dieses Heiligen Jahres hervor: ein Jahr der Hoffnung, geprägt von geistlicher Erneuerung und gesellschaftlicher Verantwortung.

Was ist ein Heiliges Jahr?

Ein Heiliges Jahr, auch Jubiläumsjahr genannt, ist ein besonderes Gnadenjahr in der katholischen Kirche. Es geht auf das Jahr 1300 zurück, als Papst Bonifatius VIII. auf die Bitten vieler Gläubiger ein solches Jahr erstmals ausrief. Ursprünglich wurde es in unregelmäßigen Abständen gefeiert, doch seit dem 15. Jahrhundert folgt es einem festen Rhythmus von 25 Jahren. Ein Heiliges Jahr bietet den Gläubigen die Möglichkeit, besondere geistliche Gaben wie den vollkommenen Ablass zu empfangen. Im Mittelpunkt steht dabei die Wallfahrt nach Rom, zu den Gräbern der Apostel Petrus und Paulus. Das Durchschreiten der Heiligen Pforten der vier Papstbasiliken symbolisiert dabei die innere Umkehr und das Streben nach einem neuen Anfang.

„Pilger der Hoffnung“ – Das Motto des Jahres 2025

Das Heilige Jahr 2025 steht unter dem Motto "Pilger der Hoffnung". Dieses Leitwort unterstreicht die zentrale Botschaft, die Papst Franziskus in seiner Verkündigungsbulle "Spes non confundit" ("Die Hoffnung lässt nicht zugrunde gehen") formuliert hat. In einer Welt, die von zahlreichen Krisen erschüttert wird, soll das Heilige Jahr ein starkes Zeichen der Hoffnung setzen. Es ruft die Gläubigen dazu auf, sich für Frieden, Gerechtigkeit und die Unterstützung der Schwächsten einzusetzen. Besonders im Fokus stehen dabei Jugendliche, Senioren, Kranke, Arme und Migranten.

Das Heilige Jahr bietet nicht nur Gelegenheit zur Besinnung und inneren Einkehr, sondern fordert auch zu konkreten Taten auf. Papst Franziskus fordert etwa eine wirtschaftliche Entlastung der ärmsten Länder und den Einsatz für globale Solidarität.

Gelebte Spiritualität und weltweite Verbundenheit

Die Bischöfe betonten, dass das Heilige Jahr 2025 nicht nur eine persönliche spirituelle Reise ist, sondern auch ein globales Ereignis. Neben der klassischen Pilgerfahrt nach Rom können Gläubige in Österreich Jubiläumskirchen und Heilige Stätten besuchen, um dort die Sakramente zu empfangen und Ablässe zu erlangen. Diese Orte werden zu Zentren geistlicher Erneuerung, die den Pilgern auch ohne Romreise die Erfahrung des Heiligen Jahres ermöglichen.

Für junge Menschen wird das Jubiläum besonders lebendig. Vom 28. Juli bis 3. August 2025 findet in Rom das "Jubiläum der Jugendlichen" statt, zu dem die österreichischen Bischöfe ausdrücklich einladen. Es verspricht eine internationale Begegnung im Zeichen des Glaubens und der Hoffnung, die neue Impulse für das Leben junger Christinnen und Christen setzen soll.

Eine Zeit der Umkehr und des Aufbruchs

Das Heilige Jahr ist nicht nur ein Fest der Hoffnung, sondern auch eine Zeit der Umkehr. Es lädt die Gläubigen ein, ihre Beziehung zu Gott zu vertiefen und neu zu gestalten. Es bietet eine einzigartige Chance, im Glauben zu wachsen, sich neu auszurichten und dabei Teil einer weltweiten Gemeinschaft zu sein, die in die Zukunft blickt.

Wer sich auf diese Pilgerreise einlässt, ob nach Rom oder an einem der Jubiläumsorte in Österreich, wird zu einem Träger der Hoffnung in einer oft hoffnungslos erscheinenden Welt. So wird das Heilige Jahr 2025 zu einem leuchtenden Zeichen des Glaubens, das die Menschheit einlädt, gemeinsam neue Wege des Friedens und der Solidarität zu beschreiten.

Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA

Bischöfe setzen auf Synodalität: „Gemeinsam auf dem Weg der Erneuerung“

Die Katholische Kirche in Österreich sieht sich auf dem Weg, synodaler zu werden. Nach ihrer Herbstvollversammlung im Europakloster Gut Aich stellte die Österreichische Bischofskonferenz klar: Die Kirche wolle mehr Mitbestimmung und Transparenz ermöglichen. In einer offiziellen Erklärung bekräftigten die Bischöfe, dass sie die Beschlüsse der jüngsten Weltbischofssynode nicht nur begrüßen, sondern entschlossen sind, diese auch umzusetzen.

Das Ziel ist eine Kirche, die näher bei den Menschen ist. Die Bischöfe betonten, dass die Diözesen nun in der Verantwortung stünden, die Reformen voranzutreiben. Unter dem Motto „Umkehr zu einer synodalen Kirche“ sollen neue Strukturen geschaffen und bestehende verbessert werden. „Wir stehen voll und ganz hinter den Ergebnissen des weltweiten synodalen Prozesses“, heißt es in der Erklärung.

Synodalität: Neue Werte für eine alte Institution

Synodalität bedeutet für die Bischöfe weit mehr als nur organisatorische Anpassungen. Sie verknüpfen den Begriff mit zentralen Prinzipien wie „Transparenz, Rechenschaftspflicht und Evaluierung“. Diese Werte seien essenziell, um die Mitbestimmung in der Kirche auf allen Ebenen zu stärken.

Bereits jetzt sei Österreich in vielen Bereichen Vorreiter, betonten die Bischöfe. Mehr als 40.000 Ehrenamtliche wirken in Pfarrgemeinderäten und Vermögensverwaltungsräten mit. Auch auf nationaler Ebene gibt es etablierte Gremien wie die Liturgische oder die Familienkommission, in denen engagierte Laien, darunter viele Frauen, Verantwortung übernehmen.

Frauen in Führungspositionen: Zielvorgabe bis 2029

Ein weiterer Schwerpunkt der Erneuerung liegt auf der Förderung von Frauen in leitenden Positionen. Die Bischofskonferenz hat sich verpflichtet, den Frauenanteil in der obersten Leitungsebene bis 2029 auf mindestens ein Drittel zu erhöhen. Jährliche Fortschrittsberichte sollen Transparenz gewährleisten und die Entwicklung dokumentieren.

Eine Vorreiterrolle übernimmt bereits das nationale Synodenteam, das zu einem Großteil aus Frauen besteht. Dieses Team wurde mit einem erweiterten Mandat ausgestattet, um konkrete Handlungsfelder in Österreich zu identifizieren.

Neue Aufgaben für Laien: Rahmenordnung für Lektoren und Akolythen

Ein weiterer Meilenstein ist die neue Rahmenordnung für die Ämter der Lektoren und Akolythen. Diese seit 2021 auch für Frauen geöffneten Laienämter sollen in den österreichischen Diözesen einheitlich geregelt werden. Die Bischöfe sehen darin einen wichtigen Schritt, um die aktive Beteiligung von Laien in der Kirche weiter zu fördern.

Der Weg der kleinen Schritte

Die beschlossenen Maßnahmen seien jedoch nur der Anfang. „Es sind erste Schritte, denen weitere folgen müssen“, betonte die Bischofskonferenz. Synodalität sei nicht nur ein Prozess, sondern eine Haltung. Die Kirche müsse sich öffnen und auf das hören, „was Gott uns heute sagen will“. Dabei setzen die Bischöfe auf die Methode des „Gesprächs im Geist“. Dieses dialogorientierte Format, das bei der Weltbischofssynode erfolgreich eingesetzt wurde, soll nun flächendeckend auf allen kirchlichen Ebenen Anwendung finden.

Die Bischöfe gaben sich zuversichtlich, dass dieser neue Stil der Kirche auch in einer konfliktbeladenen Welt Gehör verschaffen könne. Eine synodale Kirche habe das Potenzial, eine „prophetische Stimme“ zu sein und in einer Zeit des Umbruchs den Dialog über Gewalt zu stellen.

Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA

Ein Heiliger für die Gegenwart

Am 11. November gedenkt die Kirche dem heiligen Martin, einem der bekanntesten Heiligen der Christenheit. Doch was macht ihn auch heute noch so bedeutsam? Martin von Tours, einst römischer Soldat, später Bischof und Einsiedler, verkörpert Werte, die aktueller nicht sein könnten: Nächstenliebe, Solidarität und der Mut, den Mächtigen die Stirn zu bieten. Sein berühmtestes Zeichen der Barmherzigkeit – die Teilung seines Mantels mit einem frierenden Bettler – ist mehr als eine schöne Geschichte. Es ist eine Mahnung, den Blick stets auf die Not der Schwächsten zu richten.

Patron der Außenseiter und Schutzheiliger der Armen

Geboren im Jahr 316 in Sabaria, dem heutigen Szombathely in Ungarn, diente Martin zunächst als Offizier in der römischen Armee. Doch eine Begegnung mit einem frierenden Bettler in Amiens veränderte sein Leben. Martin zerschnitt seinen Soldatenmantel, um den Mann vor der Kälte zu schützen. In der Nacht darauf soll ihm Jesus im Traum erschienen sein, eingehüllt in den Mantel. Tief beeindruckt von dieser Erfahrung ließ sich Martin taufen, verließ das Militär und widmete sein Leben den Ärmsten.

Als Patron der Bettler, Geflüchteten und Kriegsdienstverweigerer ist Martin auch heute noch eine wichtige Symbolfigur. Besonders in Krisenzeiten, wie der Flüchtlingswelle 2015, wurde sein Vorbild häufig zitiert. Papst Franziskus nannte ihn damals einen „Lehrmeister der Herzlichkeit“. Er zeigt, dass Nächstenliebe nicht nur ein Wort, sondern eine tägliche Aufgabe ist.

Vom Soldaten zum Bischof – eine Legende, die inspiriert

Nach seinem Abschied vom Militär führte Martins Weg in die Kirche. Gegen seinen Willen wurde er 371 zum Bischof von Tours geweiht, nachdem er sich erfolglos in einem Gänsestall versteckt hatte – eine Episode, die zum Ursprung des bis heute beliebten Martini-Gansl-Essens wurde. Doch Martin war kein gewöhnlicher Bischof. Er lebte bescheiden, setzte sich für soziale Gerechtigkeit ein und kämpfte gegen die Verquickung von Kirche und Macht.

Bis zu seinem Tod im Jahr 397 reiste Martin durch die Regionen des heutigen Frankreichs, predigte, gründete Klöster und half den Ärmsten. Er war der erste Nichtmärtyrer, der von der Kirche heiliggesprochen wurde. Heute wird er in vielen Ländern als Nationalheiliger verehrt, darunter Frankreich, die Slowakei und Ungarn.

Warum der Martinstag auch heute gefeiert wird

Der 11. November ist nicht nur ein kirchlicher Gedenktag, sondern auch fest im kulturellen Kalender verankert. Martinsumzüge, bei denen Kinder mit leuchtenden Laternen durch die Straßen ziehen, sind in vielen Gemeinden ein Höhepunkt des Jahres. Sie erinnern an den Heiligen und seine Botschaft, insbesondere für die Jüngsten. Die Szene vom geteilten Mantel wird in Kindergärten und Schulen nachgespielt, begleitet von traditionellen Liedern wie „Ich geh’ mit meiner Laterne“.

Auch das Martini-Gansl-Essen gehört für viele Erwachsene dazu. Die Legende besagt, dass die schnatternden Gänse, die Martins Versteck verrieten, seither am Festtag auf dem Tisch landen. Gleichzeitig markiert der Martinstag den Beginn der 40-tägigen Fastenzeit vor Weihnachten, der sogenannten „Martinsquadragese“. Früher war er zudem ein wichtiger Stichtag für Pachtzahlungen und das Schlachten.

Ein Heiligensymbol mit weltweiter Bedeutung

Der Einfluss des heiligen Martin reicht weit über Europa hinaus. In Ländern wie Argentinien, wo Papst Franziskus als junger Priester in einer Martinskirche tätig war, wird er ebenfalls hoch verehrt. Der sogenannte „Sommer des heiligen Martin“, eine warme Wetterperiode rund um seinen Gedenktag, ist ein weitverbreitetes Phänomen, das bis heute sprichwörtlich ist.

Besonders beeindruckend ist die Geschichte seines geteilten Mantels. Im Mittelalter wurde die sogenannte „Cappa“ Martins von den Frankenkönigen als Glücksbringer mit in die Schlacht genommen. Sie war so bedeutend, dass für ihre Bewachung eigens Geistliche, die „Kapellane“, abgestellt wurden – ein Begriff, der später auch auf die von ihnen betreuten Kapellen überging.

Warum der heilige Martin nicht in Vergessenheit geraten darf

In einer Welt, die von Konflikten und sozialer Ungleichheit geprägt ist, bleibt der heilige Martin ein Vorbild. Er zeigt, dass wahre Stärke in Barmherzigkeit und Mut liegt. Seine Botschaft, sich für die Schwachen einzusetzen und sich von Zwängen zu befreien, ist zeitlos. Gerade in einer Zeit, in der gesellschaftliche und religiöse Traditionen unter Druck stehen, ist es wichtig, seine Werte weiterzugeben.

Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA

Festgottesdienst in St. Wolfgang als Abschluss des Jubiläumsjahres

Mit einem eindrucksvollen Gottesdienst in der Wallfahrtskirche St. Wolfgang haben die österreichischen Bischöfe das „Wolfgangjahr“ anlässlich des 1.100. Geburtstags des heiligen Wolfgang beendet. Kardinal Christoph Schönborn, der Wiener Erzbischof, leitete die Festmesse und hielt eine bewegende Predigt, in der er den Kern des christlichen Glaubens – die Einladung zum Glauben ohne Zwang – betonte. Dieser Gottesdienst markierte zugleich den Höhepunkt der Herbst-Vollversammlung der Bischofskonferenz, die seit Montag in der Salzkammergut-Gemeinde stattfand. Für Schönborn war es voraussichtlich der letzte große Anlass als amtierender Wiener Erzbischof, was dem Abend zusätzlichen symbolischen Wert verlieh.

Glaube als Einladung – ohne Zwang

Schönborns Predigt rückte einen der ältesten Texte des Neuen Testaments in den Fokus: den „Christus-Hymnus“ aus dem Philipperbrief. Der Hymnus beschreibt das Selbstverständnis der ersten Christen und gilt als ein zentrales Bekenntnis zum Glauben. Der Kardinal betonte, dass der Weg des Glaubens stets ein Weg der Einladung sei und nicht des Zwanges. Dabei verwies er auf das Tagesevangelium, das das Bild einer Einladung zum Festmahl verwendet. Diese Einladung stehe im Gegensatz zur langen Kirchengeschichte, in der die Bibelstelle „compelle intrare“ – „nötige die Leute zu kommen“ – häufig missverstanden und zur Rechtfertigung von Zwang und Gewalt, etwa in der Inquisition, missbraucht worden sei.

„Das war nicht die Absicht Jesu,“ mahnte Schönborn. Er sehe darin einen Grund für den heutigen Vertrauensverlust in die Kirche, die sich immer wieder mit Vorwürfen des Zwangs und sogar des Missbrauchs konfrontiert sehe. In seiner Predigt rief der Kardinal zu einem Neuanfang auf, bei dem die Kirche als einladende und nicht drängende Gemeinschaft wahrgenommen wird.

Empfang mit Vertretern der Kirche und Politik

Im Anschluss an den Gottesdienst trafen sich die Bischöfe, Vertreter aus Politik und Kirche sowie weitere Gäste im Gemeindezentrum von St. Wolfgang. Politische Vertreter wie Landesrat Christian Dörfel aus Oberösterreich und sein Salzburger Kollege Josef Schwaiger hoben die Rolle der Kirche in sozialen Belangen hervor. Dörfel betonte die wichtige Zusammenarbeit zwischen Kirche und Staat in der Unterstützung von Bedürftigen. Schwaiger würdigte die langjährige Arbeit von Kardinal Schönborn und sprach ihm seinen Respekt aus: „Wir alle ziehen den Hut vor dieser Lebensleistung.“

1.100 Jahre Heiliger Wolfgang: Ein Jahr voller Feiern und Erinnerung

Das „Wolfgangjahr“ war eine groß angelegte Jubiläumsfeier im Salzkammergut, in der Region um den Wolfgangsee, die im April begann und seither eine Reihe von kulturellen und spirituellen Veranstaltungen bot. Die Eröffnungsfeierlichkeiten starteten mit einem Gottesdienst, den der Linzer Bischof Manfred Scheuer leitete und der auf ServusTV übertragen wurde. Im Mai begeisterte die Uraufführung des Musicals „Wolf – Das Mystical“, das das Leben und Wirken des Heiligen Wolfgang thematisierte, zahlreiche Zuschauer. Ein weiteres Highlight des Jahres war das sogenannte „Sternpilgern“ im Juli, bei dem Pilger aus verschiedenen Richtungen zum Wolfgangsee aufbrachen, um das Erbe des Heiligen zu ehren.

Der Heilige Wolfgang: Von Pfullingen nach St. Wolfgang

Der heilige Wolfgang, geboren 924 in Pfullingen (Baden-Württemberg), wurde zum Symbol eines grenzüberschreitenden Glaubens. Nach seiner Priesterweihe 968 war er als Missionar im damaligen Noricum tätig. Im Jahr 972 ernannte ihn der Bischof von Passau zum Bischof von Regensburg. Dieses Amt übte Wolfgang bis zu seinem Tod 994 im oberösterreichischen Pupping aus, wo er bis heute verehrt wird. Sein Name und sein Vermächtnis prägten die Region des Wolfgangsees, die heute noch ein bedeutendes Zentrum der Wolfgang-Verehrung darstellt.

Ein Jubiläum mit Ausblick: Die Bedeutung des Wolfgangjahres

Mit der feierlichen Messe in St. Wolfgang endete das Jubiläumsjahr des heiligen Wolfgang – ein Jahr, das Gläubigen und Interessierten die Möglichkeit bot, sich neu mit der Geschichte und Bedeutung dieses außergewöhnlichen Heiligen auseinanderzusetzen. Der heilige Wolfgang bleibt eine zentrale Figur für die Region, aber auch für die gesamte katholische Kirche, deren Vertreter am Dienstagabend ein eindrucksvolles Zeichen der Einheit und des Respekts setzten.

Quelle: kathpres, redigiert durch ÖA

Die österreichische Bischofskonferenz hat sich zur traditionellen Herbst-Vollversammlung im Europakloster Gut Aich versammelt. Vom 4. bis 7. November nutzen die Bischöfe den ruhigen Rahmen des Benediktinerklosters, um zentrale Themen der Kirche und der Gesellschaft zu diskutieren. Neben dem Schwerpunkt Landwirtschaft stehen auch die gesellschaftliche und politische Lage nach der Nationalratswahl und das bevorstehende Heilige Jahr in Rom auf der Agenda.

Auftakt im Zeichen der Landwirtschaft

Den Auftakt der Tagung bildet am Montagnachmittag ein gemeinsames Gebet, gefolgt von einem Studiennachmittag zum Thema Landwirtschaft. „Das Thema Landwirtschaft geht uns alle an – sie ist nicht nur Grundlage unserer Ernährung, sondern auch ein gesellschaftliches Anliegen“, erklärte der St. Pöltner Bischof Alois Schwarz, der diesen Studienteil inhaltlich vorbereitet hat. Bundesminister Norbert Totschnig, als Ehrengast geladen, tauschte sich mit den Bischöfen und Vertretern des Landwirtschaftsministeriums über aktuelle Herausforderungen in der Agrarpolitik aus. „Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und die ethischen Aspekte der Produktion stehen im Mittelpunkt dieser Gespräche,“ so Totschnig.

Gesellschaftliche Verantwortung der Kirche im politischen Kontext

Ein weiteres zentrales Thema der Vollversammlung ist die gesellschaftliche und politische Lage in Österreich. „Die Kirche hat nicht nur eine spirituelle, sondern auch eine soziale Rolle,“ betonte Generalsekretär Peter Schipka. Angesichts der jüngsten Nationalratswahl reflektieren die Bischöfe über die Rolle der Kirche in einer zunehmend polarisierten Gesellschaft. Die gesellschaftlichen Veränderungen, die sich auch in der Wahl widerspiegeln, werfen Fragen nach der Bedeutung von sozialer Gerechtigkeit, dem Miteinander der Generationen und den Herausforderungen des Glaubens im modernen Österreich auf.

Festliche Messe mit dem Apostolischen Nuntius

Heute steht ein weiterer Höhepunkt der Versammlung an: Der Apostolische Nuntius in Österreich, Erzbischof Pedro Lopez Quintana, wird sich den Beratungen anschließen. Am Abend laden die Bischöfe zu einem feierlichen Gottesdienst um 18 Uhr in die Pfarrkirche St. Wolfgang ein. Kardinal Christoph Schönborn, Erzbischof von Wien, wird die Messe leiten und eine Predigt halten, die auch die Anwesenden zur Reflexion über die Bedeutung des Glaubens im Alltag anregen soll. „Dieser Gottesdienst ist ein Moment des gemeinsamen Gebets und der Stärkung,“ erklärte Kardinal Schönborn im Vorfeld.

Abschluss und Ausblick: Pressekonferenz in Wien

Am Freitag, 8. November, wird Erzbischof Franz Lackner, Vorsitzender der Bischofskonferenz, die Ergebnisse der viertägigen Versammlung in einer Pressekonferenz in Wien präsentieren. Diese Pressekonferenz im „Club Stephansplatz 4“ wird Einblicke in die Beschlüsse und Diskussionen geben und richtet sich auch an die Öffentlichkeit, die auf Entwicklungen im kirchlichen und gesellschaftlichen Bereich gespannt ist.

Europakloster Gut Aich – Ein spiritueller Rückzugsort mit Geschichte

Das Europakloster Gut Aich bietet der Bischofskonferenz eine besonders besinnliche Kulisse. Obwohl erst 1993 gegründet, reicht seine Geschichte indirekt bis ins Mittelalter zurück. Das Kloster liegt am Fuße des Schafbergs und diente lange Zeit den Franziskanerinnen als Kinderheim. 1994 wurde die Klosterkirche geweiht und der erste Heilkräutergarten angelegt, der heute neben der spirituellen Arbeit des Klosters eine zentrale Rolle spielt. „Dieses Kloster ist ein Ort der Begegnung und Besinnung, der den Bischöfen Raum für tiefere Reflexionen bietet“, so Prior Br. Thomas Hessler.

Mit der Wahl dieses historischen und spirituellen Ortes erhält die Herbst-Vollversammlung der Bischöfe eine besondere Atmosphäre, die die Themen der Versammlung – von Landwirtschaft über gesellschaftliche Fragen bis zur Synodalität – eindrucksvoll untermalt. Die Tagung im Europakloster Gut Aich steht damit auch symbolisch für den Weg der Kirche: Rückzug und Besinnung im Dienste des gemeinsamen Wirkens.

Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA

Beim Angelusgebet an Allerheiligen fand Papst Franziskus klare Worte gegen Krieg und Gewalt. „Krieg ist verabscheuungswürdig, weil er der Triumph der Lüge ist,“ erklärte der Papst eindringlich auf dem Petersplatz. Krieg sei eine Täuschung, „die zerstört, was Menschen aufgebaut haben – Leben, Umwelt, Gemeinschaften,“ betonte er vor tausenden Gläubigen. Mit emotionaler Bestimmtheit rief der Papst die Welt dazu auf, „für die gequälte Ukraine, für Palästina, Israel, den Libanon, Myanmar, den Südsudan und all jene Länder zu beten, die vom Krieg gezeichnet sind.“

Das Leid der Unschuldigen im Fokus

Franziskus hob besonders das Leid unschuldiger Opfer hervor und gedachte der Zivilisten in Gaza. „Ich denke an die 153 Frauen und Kinder, die in den letzten Tagen in Gaza getötet wurden,“ sagte er betroffen. Franziskus steht nach eigenen Angaben in regelmäßigem Kontakt mit Gabriel Romanelli, einem argentinischen Priester und katholischen Pfarrer in Gaza. „Seine Berichte über das Leid und die Not der Menschen dort berühren mich tief und machen die Tragik des Krieges spürbar,“ so der Papst weiter.

Solidarität mit den Menschen im Tschad und in Spanien

Franziskus erweiterte seine Botschaft des Mitgefühls auf weitere Krisengebiete, wie das afrikanische Sahel-Land Tschad. Hier wurden vor wenigen Tagen bei einem Angriff der islamistischen Gruppe Boko Haram rund 40 Soldaten getötet. Der Papst betete für die Opfer und deren Angehörige: „Möge der Herr ihnen beistehen und den Angehörigen Trost spenden.“

In Spanien, das kürzlich von verheerenden Überschwemmungen heimgesucht wurde, spendete Franziskus ebenfalls Trost. Die Region Valencia kämpft derzeit mit den Folgen eines schweren Sturms. Der Papst wandte sich in einer Videobotschaft an die spanische Bischofskonferenz: „Ich stehe an der Seite der Menschen in Valencia in dieser Zeit der Katastrophe und bete für sie.“ Der Sturm „Dana“ hatte dort so viel Regen gebracht wie seit zwei Jahrzehnten nicht. Die Erzdiözese Valencia reagierte schnell und stellte Kirchengebäude als Notunterkünfte für die obdachlos gewordenen Menschen zur Verfügung.

Ein Ruf zur „Heiligkeit des Alltags“

Abseits der Krisen erinnerte Franziskus in einer berührenden Homilie an die Heiligen der Kirche und hob die Rolle der „Heiligen von nebenan“ hervor. „Jeder von uns ist zur Heiligkeit berufen,“ sagte er und verwies auf bekannte Heilige wie Maximilian Kolbe, Theresa von Kalkutta und Oscar Romero, die ihr Leben für den Glauben und die Schwächsten gegeben haben. Doch es seien nicht nur die bekannten Namen, die Franziskus im Blick hat. „Es gibt so viele unsichtbare Heilige, Menschen, die ihr Leben den Seligpreisungen Jesu widmen – die Sanftmütigen, die Friedensstifter, die Barmherzigen. Sie sind unser lebendiges Beispiel,“ erklärte er.

Mit seinen Worten appellierte der Papst an eine Welt, die sich ihrer Verantwortung für Frieden und Mitmenschlichkeit bewusst ist. „Die Heiligkeit beginnt im Kleinen,“ betonte Franziskus. „Es sind jene stillen, oft verborgenen Taten der Nächstenliebe, die der Welt die Kraft der Hoffnung bringen.“

Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA

Vom 4. bis 7. November versammelt sich die Österreichische Bischofskonferenz unter der Leitung von Erzbischof Franz Lackner im Europakloster Gut Aich bei St. Gilgen. Im Rahmen dieser viertägigen Vollversammlung beraten die Bischöfe unter anderem über das kürzlich veröffentlichte Schlussdokument der Bischofssynode zur Synodalität sowie über gesellschaftliche und politische Themen. Ein intensiver Austausch und eine liturgische Feier prägen diese Versammlung – und das Kloster selbst bietet durch seine besondere Geschichte einen stimmungsvollen Rahmen.

Auftakt mit Gebet und Landwirtschaft im Fokus

Die Vollversammlung startet am Montagnachmittag, 4. November, mit einem gemeinsamen Gebet, gefolgt von einem Medientermin. Anschließend widmen sich die Bischöfe einem thematisch ungewöhnlichen, aber aktuellen Schwerpunkt: der Landwirtschaft. Für diesen Studientag ist auch Bundesminister Norbert Totschnig eingeladen, der mit den Bischöfen über die Herausforderungen und Chancen in der Landwirtschaft diskutieren wird. Die Themen reichen von nachhaltiger Agrarpolitik über soziale Fragen bis hin zu ethischen Aspekten der Lebensmittelproduktion.

Gesellschaftliche und politische Lage nach der Nationalratswahl

Ein zentrales Thema der Versammlung wird die Analyse der aktuellen gesellschaftlichen und politischen Situation in Österreich sein, insbesondere im Kontext der kürzlich erfolgten Nationalratswahl. Hierbei geht es um den Austausch über gesellschaftliche Entwicklungen und die Rolle der Kirche in einem sich wandelnden politischen Umfeld. Generalsekretär Peter Schipka betont die Wichtigkeit dieser Gespräche, da die Bischöfe nicht nur geistliche, sondern auch gesellschaftliche Verantwortung tragen.

Feierliche Messe und Begegnung mit dem Apostolischen Nuntius

Am Dienstag, 5. November, wird der Apostolische Nuntius, Erzbischof Pedro Lopez Quintana, zu den Beratungen stoßen und seine Perspektiven zur Entwicklung der Kirche einbringen. Am selben Abend um 18 Uhr laden die Bischöfe zu einem festlichen Gottesdienst in die Pfarrkirche St. Wolfgang ein, der als Höhepunkt der Zusammenkunft gilt. Der Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn wird die Messe leiten und predigen. Dieser Gottesdienst ist für alle Gläubigen offen und stellt eine Gelegenheit zur Begegnung und zum gemeinsamen Gebet dar.

Abschluss und Pressekonferenz

Die Ergebnisse der Herbst-Vollversammlung werden am Freitag, den 8. November, bei einer Pressekonferenz in Wien vorgestellt. Erzbischof Lackner wird im „Club Stephansplatz 4“ über die wichtigsten Beschlüsse und Diskussionen der Tagung informieren.

Europakloster Gut Aich: Ein Ort der Begegnung und der Spiritualität

Das Europakloster Gut Aich, ein vergleichsweise junges Kloster, bietet den Bischöfen einen idealen Ort der Ruhe und Besinnung. Erst 1993 von drei Benediktinermönchen gegründet, geht seine Geschichte jedoch bis ins 13. Jahrhundert zurück. Früher gehörte es zum Benediktinerkloster Mondsee und diente im 20. Jahrhundert als Kinderheim der Franziskanerinnen. Heute ist es ein selbstständiges Benediktinerkloster und bekannt für seine spirituelle Arbeit und seinen Heilkräutergarten. Unter der Leitung von Prior Br. Thomas Hessler ist das Kloster ein bedeutender Ort der inneren Einkehr und Reflexion.

Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA

Empfehlungen

Der Blasiussegen: Ein Segen zum 3. Feber

Der Blasiussegen gehört zu den bekanntesten Segnungen der katholischen Kirche. Jahr für Jahr wird er rund um den 3. Februar, den Gedenktag des heiligen Blasius, gespendet häufig im Anschluss an... Weiterlesen

„Darstellung des Herrn“ – Ein Fest volle…

Am 2. Feber feiert die katholische Kirche das Fest der „Darstellung des Herrn“, das im Volksmund als „Mariä Lichtmess“ bekannt ist. Doch was steckt hinter diesem Hochfest, das Licht, Weihnachten... Weiterlesen

„Für euch bin ich Bischof, mit euch bin …

Josef Grünwidl ist neuer Erzbischof von Wien Am Samstag, dem 24. Jänner 2026, hat Josef Grünwidl offiziell das Amt des Erzbischofs von Wien übernommen. Die feierliche Bischofsweihe und die anschließende Amtseinführung... Weiterlesen

Die Heilige Barbara – Eine Märtyrerin mi…

Am 4. Dezember begeht die Kirche den Gedenktag der hl. Barbara. Barbara von Nikomedia gehört bis heute zu den bekanntesten Heiligen der Kirche. Seit dem 7. Jahrhundert wird sie verehrt... Weiterlesen

Ein Heiliger für unsere Zeit, ein Vorbil…

Heute feiert die Kirche den heiligen Martin – einen der bekanntesten und beliebtesten Heiligen. Martin von Tours, einst römischer Soldat, später Bischof, steht für Werte, die auch heute zählen: Nächstenliebe... Weiterlesen

13. Dezember: Einladung zum Kärntner Adv…

Die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten (AKS) lädt herzlich zum traditionellen Kärntner Adventkonzert ein, das am Samstag, 13. Dezember 2025, in der prachtvollen St. Georgs-Kathedrale an der Theresianischen Militärakademie stattfindet.Das Konzert wird... Weiterlesen

66. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

"Wächter des Friedens"... ist das Thema zur heurigen Soldatenwallfahrt. Die schönsten Eindrücke der Internationalen Soldatenwallfahrt Lourdes 2025 zum Nachsehen LOURDES ist nicht nur ein Ort der Begegnung, es ist für viele eine Gelegenheit zum... Weiterlesen

24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenw…

Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines Heiligen erinnert: Johannes den Täufer. Er gilt als der letzte... Weiterlesen

Christi Himmelfahrt: Was feiern wir da e…

Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi... Weiterlesen

Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt…

Jahr für Jahr strömen Millionen Gläubige zur Grotte von Masabielle, wo 1858 der Legende nach die Jungfrau Maria einem jungen Mädchen namens Bernadette erschienen ist. Seit 1958 kommen jährlich auch... Weiterlesen

65. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

Internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes als Mahnung und Hoffnungsträger Ein Ort des Gebets, der Begegnung – und der leisen, aber kraftvollen Botschaft, dass Frieden möglich ist. Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt im südfranzösischen... Weiterlesen

Ein Moment des Innehaltens während der V…

Es ist bereits zur schönen Tradition geworden, dass sich die Pilgerleitung in Lourdes gemeinsam mit dem Aufbautrupp der Melker Pioniere eine Stunde Zeit zur Einkehr nimmt, bevor die Teilnehmer zur... Weiterlesen

Leo XIV.: Wissenswertes rund um die feie…

Am kommenden Sonntag wird es auf dem Petersplatz festlich: Papst Leo XIV. wird in sein Amt eingeführt – zehn Tage nach seiner Wahl zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Was bei... Weiterlesen

Mit Maria durch den Mai – Ein Monat der …

Von alten Riten zur geistlichen Begleiterin im Jetzt Wenn der Mai ins Land zieht, legt sich ein sanfter Schleier aus Blüten über die Landschaft – und über die Herzen vieler Gläubiger... Weiterlesen

"Nein zum Krieg der Worte" – P…

In bewegenden Worten hat sich Papst Leo XIV. an die Medienschaffenden der Welt gewandt. Bei seiner ersten offiziellen Audienz als neues Oberhaupt der katholischen Kirche sprach er nicht nur über... Weiterlesen

HABEMUS PAPAM!

Der Militärbischof für Österreich, Dr. Werner Freistetter, in einer ersten Reaktion zur Papstwahl: „Ich freue mich sehr, dass der neue Papst den Namen Leo gewählt hat. Ich durfte ihn im Februar... Weiterlesen

Weißer Rauch über Rom – Die Welt hat ein…

Ein Augenblick der Geschichte: Punkt 18:08 Uhr durchbrach ein schneeweißer Rauchschleier den römischen Abendhimmel – das uralte Zeichen, das Generationen verbindet, ließ keinen Zweifel: Die katholische Kirche hat einen neuen... Weiterlesen

Johannes Freitag - Ein Bischof offen fü…

Feierliche Weihe im Grazer Dom Am 1. Mai 2025 erlebte der Grazer Dom einen bewegenden Moment kirchlicher Erneuerung: Johannes Freitag, bisher Stadtpfarrer von Trofaiach und Seelsorgeraumleiter „An der Eisenstraße“, wurde zum... Weiterlesen

Johannes Freitag zum Weihbischof geweiht…

Ein besonderes Ereignis für Kirche und Gesellschaft Im vollbesetzten Grazer Dom wurde am Donnerstag, dem 1. Mai 2025, ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der Diözese Graz-Seckau aufgeschlagen: Der bisherige Pfarrer... Weiterlesen

Probe und Einweisung bei der Militärmusi…

Am 29. April 2025 traf sich Militärdekan Oliver Hartl, Delegationsleiter der österreichischen Teilnehmer an der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI), mit der Militärmusik Tirol in Innsbruck zu einer intensiven musikalischen Probe... Weiterlesen

Graz bereitet sich auf Bischofsweihe von…

Am 1. Mai erhält die steirische Landeshauptstadt hohen kirchlichen Besuch – zur Weihe des neuen Weihbischofs der Diözese Graz-Seckau, Johannes Freitag, wird eine Vielzahl an geistlichen Würdenträgern, politischen Repräsentanten und... Weiterlesen

Österreich nimmt Abschied von Papst Fran…

Ein Requiem im Wiener Stephansdom vereinte Kirche, Politik und Gläubige Mit einem feierlichen Requiem im Wiener Stephansdom verabschiedete sich Österreich am Montagabend offiziell von Papst Franziskus. Unter großer Anteilnahme von Kirche... Weiterlesen

Einweisung für das Aufbaukommando PMI Lo…

Am 28. April 2025 fand in der Birago-Kaserne Melk eine Einweisung für das Aufbaukommando der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI) nach Lourdes statt. Das Kommando wird heuer vom Pionierbataillon 3 –... Weiterlesen

Ostern bei AUTCON27/UNIFIL im LIBANON

Derzeit befinden sich 164 Soldatinnen und Soldaten im Einsatzraum. Die Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Kontingents, sind unter anderem für die Logistik sowie die Brandbekämpfung im Camp NAQOURA verantwortlich. Zu den... Weiterlesen

Chrisammesse mit Militärbischof Freistet…

In der Soldatenkirche in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim feierte am Dienstag der Karwoche Militärbischof Dr. Werner Freistetter in Konzelebration mit dem erst kürzlich ernannten Weihbischof für die Diözese Graz-Seckau, Militäroberkurat... Weiterlesen

Schriftenreihe der Militärbischöflichen …

Die Schriftenreihe der Militärbischöflichen Bibliothek behandelt Fragen der Soldatenseelsorge und militärischen Berufsethik, der Rolle von Religion im militärischen Kontext und ihres Beitrags zum Frieden. Sie wird vom evangelischen Militärsuperintendenten und... Weiterlesen

Ein Fels des Gebets: Johannes Paul II. z…

Ein Erbe der Spiritualität und Standhaftigkeit Am 2. April 2005 schloss Papst Johannes Paul II. nach beinahe 27 Jahren im Amt für immer die Augen. Zwanzig Jahre später gedenken Gläubige auf... Weiterlesen

Todestag von Papst Johannes Paul II. jäh…

Am 2. April 2005 nahm die ganze Welt Anteil am Sterben von Johannes Paul II. Das Gedenken an den über 26 Jahre lang regierenden Papst wird auch in Österreich hochgehalten... Weiterlesen

Papst Franziskus: Ein eindringlicher App…

Ein Mahnruf aus dem Vatikan: Der Pontifex fordert in seiner Sonntagsbotschaft verstärkte Friedensbemühungen in Krisengebieten weltweit. Papst Franziskus hat mit Nachdruck an die politischen Führer des Südsudan appelliert, Spannungen abzubauen und... Weiterlesen

Das ewige Ringen um den Ostertermin

Eine historische Chance bleibt ungenutzt In einem seltenen Zufall fallen 2025 die Ostertermine der katholischen, protestantischen und orthodoxen Kirchen auf denselben Tag: den 20. April. Ein willkommener Anlass, um ein seit... Weiterlesen

Fastentücher: Eine alte Tradition in der…

In der Fastenzeit bietet sich in vielen Kirchen ein besonderes Bild: Altar und bildliche Darstellungen Jesu werden hinter kunstvoll gestalteten Tüchern verborgen. Doch was steckt hinter dieser Tradition? Wo liegen... Weiterlesen

25. März: Mariä Verkündigung - Ein …

Am 25. März begeht die katholische Kirche das Hochfest der Verkündigung des Herrn. Der Ursprung dieses besonderen Tages liegt in einer der bewegendsten Szenen des Neuen Testaments: der Begegnung der... Weiterlesen