Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Nachrichten aus der Diözese

Ein wissbegieriger, frommer Mönch, inspiriert von einem heidnischen Philosophen und islamischen Gelehrten war jahrhundertelang Nummer 1 der katholischen Philosophie. Heute spielt Thomas von Aquin diese Rolle nicht mehr - Hintergrundbericht von Roland Juchem

Jahrhundertelang prägten Thomas von Aquin und sein Denken die katholische Theologie. Sein Ziel: das große Ganze denken, die Wahrheit erkennen und verständlich vermitteln. Dabei sollte der um den Neujahrstag 1225 geborene Sprössling des Grafen Landulf von Aquino, Verwandter der hohenstaufischen Kaiserfamilie, kirchliche Karriere machen.

So geben die Eltern den Fünfjährigen ins nahe gelegene Benediktinerkloster Montecassino. Als 14-Jähriger wird Tommaso d'Aquino zum Studium nach Neapel geschickt. Dort tritt er 17-jährig in den noch jungen Dominikanerorden ein. Der 1215 gegründete Predigerorden stand für eine reformorientierte christliche Lebensweise, und - was Thomas besonders gefiel - solide wissenschaftliche Ausbildung.

Damit durchkreuzt er die Pläne seiner Familie. Die sähen ihn lieber als Abt - und damit Nachfolger seines Onkels - auf dem berühmten Montecassino. Thomas flieht, wird von seinen Brüdern für zwei Jahre gefangengesetzt, bleibt stur und setzt sich durch. 1245 darf er nach Paris, Europas größte Stadt mit rund 80.000 Einwohnern und der renommiertesten Universität.

Dort trifft Thomas auf Albert von Lauingen (um 1200-1280), einen Schwaben von der Donau, der als Universalgelehrter bald Albertus Magnus genannt wird und seinen begabten Schüler 1248 mit nach Köln nimmt. Albert soll dort, wo gerade der Grundstein des Kölner Doms gelegt worden ist, ein Studienhaus seines Ordens aufbauen.

Geistesgeschichtliche Revolution

Es ist die Zeit der aufsteigenden Städte: Versierte Baumeister treiben gotische Kathedralen himmelwärts. Köln ist mit 40.000 Einwohnern die größte Stadt des Heiligen Römischen Reiches. In Europas Städten bilden zunehmend selbstbewusste Bürger ein Gegengewicht zu Klerikern und Fürsten. Sie bringen Geld in die Städte - von dem Bettelorden wie Dominikaner und Franziskaner gut leben können. Für deren Buß- und Unterweisungspredigten bieten Städter auch besseres Publikum.

An den Universitäten greift derweil eine geistesgeschichtliche Revolution um sich: die Philosophie des weithin vergessenen griechischen Philosophen Aristoteles (384-322 v. Chr.). Nach Europa gelangt sind dessen Schriften durch arabische Gelehrte wie Ibn Said (980-1037), im Westen Avicenna genannt, und Ibn Ruschd (Averroes, 1126-1198) aus dem maurischen Spanien, wo auch der jüdische Aristoteles-Experte Mosche ben Maimon (Maimonides, 1135-1204) wirkte.

Mit Aristoteles tritt dem mittelalterlichen Christentum erstmals ein Wissenschaftssystem gegenüber, das ohne religiöse Offenbarung entstanden war. Aristoteles sah die Welt weniger symbolisch-religiös, sondern natürlich-konkret. Das passt gut in die Weltlichkeit der Städte. Den Universitäten, die sich mit Hilfe des Papsttums in Rom aus der Drangsalierung örtlicher Autoritäten befreien, gibt das zusätzlich Schwung.

Gefahrvolles Unternehmen

Die neu entdeckte Philosophie des alten Griechen könnte, so hoffen Leute wie Albertus und Thomas, Fundament einer christlichen Philosophie werden - Scholastik genannt. Diese sollte Welt, Menschen und Gott mittels rationaler, der Glaubenslehre nicht widersprechender Begriffe erfassen und erläutern. Doch das bringt Konflikte mit alten religiösen Autoritäten mit sich.

Solche machten auch die arabischen Gelehrten durch. Standen doch etliche Aussagen des Aristoteles in (scheinbarem) Widerspruch zur Bibel - und zum Koran: Gab es Materie schon immer (Aristoteles), oder hat Gott sie geschaffen? Schriften von Ibn Said und Ibn Ruschd wurden von islamischen Autoritäten ebenso verbrannt wie Werke unorthodoxer christlicher Denker im Abendland.

Nachdem Albertus, ein englischer und ein flämischer Dominikaner zwischen 1260 und 1268 eine neue lateinische Übersetzung des Aristoteles vorgelegt haben, ist das Fundament für eine Synthese zwischen antiker Philosophie und christlicher Glaubenslehre bereitet. "Es war das Verdienst Thomas von Aquins, dieses große und gefahrvolle Unternehmen zu wagen und damit großenteils Erfolg zu haben", so der französische Historiker Andre Vauchez.

Objektive und übernatürliche Wahrheit

Damit entsteht ein Ideal von Wissenschaft und Rationalität, das bis heute für europäische Kultur, Wissenschaft und Literatur prägend ist. Die Werke des Thomas, so der Historiker Hans Joachim Störig, "zeichnen sich durch übersichtliche Gliederung und durchsichtigen Stil aus". Thomas selbst formuliert einmal: "Des Weisen Amt ist es zu ordnen."

Wesentlich für sein Denken ist eine saubere Unterscheidung zwischen Wissen und Glauben. Nein, sagt Thomas, die Wirklichkeit ist nicht nur ein Erzeugnis menschlichen Denkens. Vielmehr ist das, was wir erkennen, objektiv und wahr. Über dieser Sphäre jedoch wölbt sich das Reich übernatürlicher Wahrheit, dem natürlichen Denken philosophischer Forschung entzogen.

Die Geheimnisse göttlicher Offenbarung - Gottes Dreieinigkeit, seine Menschwerdung in Jesus Christus und die Auferstehung der Toten - können nur geglaubt werden. Die christliche Wahrheit, so Thomas, ist zwar übervernünftig, aber nicht widervernünftig. Da alle Wahrheit von Gott kommt, müssten Argumente, die gegen den Glauben sprechen, ihrerseits mit vernünftigen Mitteln entwertet werden können. Genau das versucht er.

Seiner Ansicht nach kann eine Existenz Gottes auch nur mit der Vernunft erkannt werden. Wenn alles in der Natur in Bewegung ist, wenn alles eine Ursache hat - woher stammt dann der erste Impuls? Ganz am Anfang müssen ein erster, selbst unbewegter Beweger, eine erste Wirkursache stehen, "die alle Gott nennen". Ein anderes Argument des Thomas: Alles in der Natur hat Ziel und Sinn, auch wenn die Dinge oder Lebewesen dies nicht immer selbst erkennen. Folglich sind sie von einem Weltenlenker bewusst konstruiert.

Die Jahre von 1252 bis 1272 sind die Hochzeit seines Schaffens in Paris, Italien und wieder Paris. Mitunter soll Thomas drei bis vier Sekretären gleichzeitig diktiert haben. Die letzten beiden Lebensjahre verbringt Thomas wieder in Neapel. Von dort reist er im Sommer 1274 gen Norden; als Vertreter seines Ordens soll er am Zweiten Konzil von Lyon teilnehmen.

Theologische Pflichtlektüre

Kurz nach seiner Abreise erkrankt er schwer und stirbt am 7. März 1274 im Kloster Fossanova südöstlich von Rom. Alsbald werden seine Kritiker wieder laut. Sein Lehrer Albertus sieht sich gezwungen, nach Paris zu reisen, um dort die Thesen seines Schülers zu verteidigen. Letztlich aber setzen sich die Schüler des Thomas durch.

1322 wird der Denker aus Aquino heiliggesprochen. 1879 noch wird der Thomismus zur offizielle Philosophie der katholischen Kirche erhoben, und 1931 wird das Studium des Thomas in katholischen Seminaren und Universitäten für verpflichtend erklärt.

Angesichts von Aufklärung, Religionskritik und aufstrebenden Naturwissenschaften versuchen katholische Philosophen und Theologen, die Entwicklungen der Moderne mit den von Thomas geschaffenen Grundlagen des katholischen Weltbildes zu vereinigen. Was ihnen nur bedingt gelingt. Erst mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-1965) und unter Papst Paul VI. (1963-1978) büßt Thomas von Aquin seine Vorherrschaft im katholischen Denken ein.

Quelle: kathpress.at

Vollversammlung der Bischofskonferenz befasst sich vom 4. bis 7. März u.a. mit Synodalem Prozess, bevorstehenden Europawahlen und Strukturprozessen in den Diözesen

Unter dem Vorsitz von Erzbischof Franz Lackner tritt am Montag, 4. März, die Österreichische Bischofskonferenz zu ihrer Frühjahrsvollversammlung zusammen. Ort der viertägigen Sitzung ist das Kärntner Stift St. Georgen am Längsee. In den Beratungen wird es u.a. um den weltweiten Synodalen Prozess, die bevorstehenden Europawahlen und den Krieg in der Ukraine gehen. Ein Schwerpunktthema sind die aktuellen Strukturprozesse in den österreichischen Diözesen, teilte der Generalsekretär der Bischofskonferenz, Peter Schipka, gegenüber Kathpress mit.

Ein Fixpunkt bei den insgesamt viertägigen Beratungen der Bischöfe ist auch der Austausch über die aktuelle gesellschaftliche und kirchliche Situation, so Schipka. Der Apostolische Nuntius in Österreich, Erzbischof Pedro Lopez Quintana, wird am Dienstagnachmittag mit den Bischöfen zusammentreffen.

Die Frühjahrsvollversammlung des Episkopats beginnt am Montag, 4. März, um 15 Uhr, mit einem Gebet in der Stiftskirche und einem anschließenden Fototermin für die Presse. Das Ende ist für Donnerstag, 7. März, vorgesehen. Liturgischer Höhepunkt ist eine Festmesse am Dienstag, 5. März, um 18 Uhr, in der Seminarkirche im "Marianum Tanzenberg", zu der alle Gläubigen eingeladen sind. Kardinal Christoph Schönborn wird der Eucharistiefeier vorstehen und auch predigen.

Über die Ergebnisse der Vollversammlung der Bischofskonferenz wird deren stellvertretender Vorsitzender, der Linzer Diözesanbischof Manfred Scheuer, im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien am Freitag, 8. März, um 10 Uhr im "Club Stephansplatz 4" (1010 Wien, Stephansplatz 4) informieren.

Ehemaliges Benediktinerinnen-Kloster

Die Bischofskonferenz war schon einmal Gast im Stift St. Georgen am Längsee, vor mittlerweile 21 Jahren im April 2003. Zuletzt hat in Kärnten eine Vollversammlung der Bischofskonferenz im März 2012 im Bildungshaus Tainach/Tinje stattgefunden.

Das Stift St. Georgen am Längsee blickt auf eine über 1.000-jährige Geschichte zurück. Es wurde zwischen 1002 und 1023 als Kloster der Benediktinerinnen im heutigen Bezirk St. Veit an der Glan in Kärnten gegründet und 1783 im Zuge der Josephinischen Reform aufgelöst. Nach wechselnden Eigentümern wurde es schließlich 1959 vom Bistum Gurk erworben und zwei Schulen mit Internat gegründet.

Seit 1960 wurden hier im Rahmen des Bildungshauses Kurse und Vorträge angeboten. Nach der Schließung der Schulen wurde das Hotel und die Gastronomie immer mehr ausgebaut und hat in den letzten Jahren zum heutigen Stiftshotel geführt. Bis 2020 gab es dort ein Bildungshaus. Derzeit wird das Stift als Hotel und für Veranstaltungen genutzt. Die gotische Stiftskirche dient heute als Pfarrkirche der lokalen Gemeinde.

Quelle: kathpress.at

Salzburger Erzbischof in Franziskaner-Magazin "antonius" über den Krieg im Heiligen Land, innerkirchliche Reformdebatte und wie man dem Vertrauensverlust in die Kirche begegnen sollte

Der Salzburger Erzbischof Franz Lackner hat die Christen einmal mehr dazu aufgerufen, "Influencer des Friedens" zu sein. In einem Interview in der aktuellen Ausgabe des Franziskaner-Magazins "antonius" sagte Lackner wörtlich: "Menschen beeinflussen sich gegenseitig durch ihre Worte, ihre Gesten, ihre Ausstrahlung. Influencer des Friedens zu sein bedeutet, in allen Bereichen menschlichen Zusammenlebens die Friedfertigkeit gewissermaßen als Spam-Filter zu etablieren."

Unfriede beginne letztlich immer im eigenen Herzen, so Lackner. Vom Philosophen und Mathematiker Blaise Pascal stamme das Wort, das ganze Unglück der Menschheit rühre daher, "dass wir es nicht mit uns selbst im Zimmer aushalten". Er glaube fest daran, so Lackner, "dass die Friedensbotschaft des Evangeliums die Dunkelheit unserer Herzen zu erhellen vermag und wir als Christen dieses Licht, das den Unfrieden überwindet, weitergeben können."

Dennoch zeigte sich der Erzbischof im Blick auf das Heilige Land zumindest kurzfristig wenig optimistisch: "Es ist besonders bedrückend, wenn dort, wo Engel einst den Frieden verheißen haben, heute wieder Terror, Gewalt und Krieg herrschen", so Lackner, der sich auch sehr besorgt angesichts des zunehmenden Antisemitismus in Österreich zeigte.

Auf kircheninterne Reformdebatten angesprochen, die auch das Priesteramt betreffen, griff Lackner, der selbst dem Franziskanerorden angehört, auf das Bild einer Brücke zurück: "In der katholischen Kirche ist der Priester so etwas wie eine Brücke, die verbindet zwischen hier und dort". Eine Brücke sei nicht das Ziel, "aber ein fester und sicherer Weg dorthin". In diesem Sinne gehöre es zum priesterlichen Dienst, die Frage nach Gott offenzuhalten und sich nicht vorschnell mit Antworten zufriedenzugeben. Lackner: "Priester stehen dafür, das Wagnis des Lebens, und des Glaubens ganz im Vertrauen auf Gott einzugehen". Wie dieses Wagnis in der heutigen Zeit "zum Zeugnis für Gottes verwandelnde Kraft werden kann, darüber muss in der Tat in einer sich immer reformierenden synodalen Kirche beständig nachgedacht werden".

Die Kirche habe einen dramatischen Vertrauens- und Autoritätsverlust erlitten, räumte der Erzbischof ein. "Zu Recht sind Menschen sensibel geworden, wo Kirche ihren eigenen, vor allem moralischen Ansprüchen und Forderungen selbst nicht gerecht wird." Nicht selten werde der Kirche auch vorgehalten, sie gebe Antworten auf Fragen, die niemand stelle. Er erlebe zugleich aber auch täglich, dass Menschen ganz bewusst auf die Kirche hören würden und hier gelte es anzuknüpfen, "um eine missionarische Dynamik zu entfalten, die nicht die Kirche als Selbstzweck, sondern die Botschat Jesu in den Mittelpunkt stellt".

zurück

Quelle:kathpress.at

Erzbischof Lackner: Verstorbener Alterzbischof Kothgasser "verstand es, Brücken zu bauen - an seinem Tisch war Platz für alle" - Würdigungen der Diözesanspitze wie auch von der Katholischen Aktion, Vertretern der Ökumene und des Judentums

Die Erzdiözese Salzburg trauert um den früheren Erzbischof Alois Kothgasser, der am Donnerstagabend im Priesterseminar in der Stadt Salzburg verstorben ist. Die Diözesanleitung, Weggefährten sowie Spitzen aus Gesellschaft und Kirchen haben in einer Aussendung vom Freitag den einstigen Oberhirten gewürdigt. Unter ihnen Erzbischof Franz Lackner, der sich "persönlich trauernd, aber auch in tiefer Dankbarkeit" an seinen Vorgänger zurückerinnerte. "Alois Kothgasser verstand es, Brücken zu bauen, an seinem Tisch war Platz für alle - er handelte in Liebe für die Wahrheit", so Lackner, der um das Gebet für den Verstorbenen bat.

Für Weihbischof Hansjörg Hofer war Kothgasser "die Menschenfreundlichkeit in Person". Er sei mit großen Offenheit auf die Menschen zugegangen und habe den Kontakt mit ihnen gesucht. Berührt habe ihn aber genauso "seine tiefe, echte und geerdete Spiritualität", sagte Hofer. "Er ruhte scheinbar in Gott. Und diese Ruhe übertrug sich auch auf die Menschen, die ihm begegneten."

Als "Mensch und Diplomat" wurde der verstorbene emeritierte Erzbischof von Generalvikar Roland Rasser gewürdigt. Stets werde er als "warmherziger, menschenfreundlicher Oberhirte" in Erinnerung bleiben. Kothgasser sei "stets auf Ausgleich bedacht" gewesen und habe die Diözese "in ruhigere Gewässer" geführt. Mit seiner "bedächtigen Art" habe er stets Anerkennung, Ermutigung und Angenommensein vermittelt und dadurch das Miteinander gestärkt.

Im Salzburger Priesterseminar war Kothgasser "das freundliche Gesicht Gottes", schrieb Regens Tobias Giglmayr, der besonders die Sorge des Alterzbischofs um geistliche Berufe hervorhob. Noch nach seiner aktiven Zeit und vor allem nach seiner Emeritierung, als er mit den Alumnen im Seminar lebte und betete, sei er "vielen Priesteramtskandidaten Vorbild in Lebens- und Gebetsführung" gewesen.

Vonseiten der Katholischen Aktion Salzburg bemerkte Präsidentin Elisabeth Mayer, dass Kothgasser nach turbulenten Jahren in der österreichischen Kirche um "Dialog und Beruhigung bemüht" gewesen sei. "Überfallsartige Entscheidungen und Alleingänge waren seine Sache nicht", so die KA-Präsidentin. Auch das unermüdliche Bemühen um "lebendige Ökumene", die Kontakte mit den Ostkirchen und sein Wunsch, "an die Tradition Salzburgs als Zentrum europäischen Geistes anzuknüpfen" seien hier zu erwähnen. Die KA habe sich in ihrem "Engagement als 'Sauerteig der Frohen Botschaft" und als "Betriebssystem eines Christentums im Hier und Heute" durch den Verstorbenen stets bestärkt gefühlt, so Mayer gemeinsam mit ihrer Vorgängerin Doris Witzmann.

Für Martin Eisenbraun, Vorsitzender des ökumenischen Arbeitskreises Salzburg, "lebte Kothgasser einen natürlichen und liebevollen Kontakt mit den Kirchen der Salzburger Ökumene". Die Feier ökumenischer Gottesdienste sei ihm spürbar Anliegen und eine Freude gewesen, zudem habe er an Jubiläen der einzelnen Kirchen bewusst Anteil genommen.

Als stets "emphatischer und auf das Gegenüber konzentrierter Bischof" wurde Kothgasser schließlich im Nachruf von Elie Rosen, dem Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg, gewürdigt. "Sein stetes Wirken als Brückenbauer zwischen Menschen und Kulturen wird uns stets in Erinnerung bleiben", so Rosen.

Quelle: kathpress.at

Bischof Freistetter: Am 22. Februar 1994 verstorbener erster Militärbischof für Österreich, Alfred Kostelecky, war Soldaten "stets verbunden" und legte Grundstein des heutigen Militärordinariats

Militärbischof Werner Freistetter hat den ersten Militärbischof für Österreich, Alfred Kostelecky (1920 - 1994), gewürdigt.

Kostelecky starb am 22. Februar 1994, sein Tod jährt sich heuer also zum 30. Mal. Kostelecky habe die "besondere Situation von Soldatinnen und Soldaten" verstanden und sich ihnen stets verbunden gefühlt, betonte Freistetter am Freitag gegenüber Kathpress. "Durch seine Erfahrungen als Soldat im 2. Weltkrieg wusste er, was Krieg bedeutet." Sein Leben, so Freistetter, "war von tiefer Gläubigkeit und einer großen Liebe zur Kirche geprägt, die sich durch Zuwendung zu den Menschen in ihren Sorgen und Anliegen zeigte".

Mithilfe seiner profunden Kenntnisse des kirchlichen wie auch staatlichen Rechts habe Kostelecky die Grundlagen für die damals neue Rechtsform eines Militärordinariats für die österreichische Militärseelsorge geschaffen. "Wir erinnern uns in Dankbarkeit an sein geistliches Erbe und seinen Einsatz für die Menschen." Am 21. Februar feiert das Militärordinariat zu diesem Anlass ein Requiem für Kostelecky in der St. Georgs Kathedrale in Wiener Neustadt, wo der verstorbene Bischof auch begraben ist.

Alfred Kostelecky studierte ab 1938 Theologie an der Universität Wien und trat in das dortige Priesterseminar ein. Nach dem Anschluss Österreichs in das nationalsozialistische Deutsche Reich wurde er in der "Widerstandsgruppe Eisen" aktiv. Am 7. Oktober 1938 wurde er von der Gestapo verhaftet. 1940 erfolgte der Einzug zur Wehrmacht. Aus den Einsätzen an der Ostfront und in Frankreich kehrte er schwer verwundet zurück, unter anderem mit einer lebenslangen Beeinträchtigung am Bein.

Nach seiner Entlassung aus der US-amerikanischen Kriegsgefangenschaft nahm er 1945 das Theologiestudium wieder auf und beendete dieses 1948. Kostelecky wurde am 29. Juni 1948 zum Priester geweiht. Er war zunächst als Kaplan tätig und begann 1949 als Alumne des Priesterkollegs Anima ein kirchenrechtliches Doktoratsstudium in Rom, das er 1954 beendete. Unmittelbar danach wurde er Domvikar und Advokat am Erzbischöflichen Metropolitan- und Diözesangericht in Wien. 1977 wurde er zum Sekretär der Österreichischen Bischofskonferenz gewählt.

Bis zur Neuregelung der katholischen Militärseelsorge durch die Apostolische Konstitution "Spirituali militum curae" am 21. April 1986 lagen die vollen bischöflichen Rechte für die katholische Militärseelsorge beim Papst. Die für die Militärseelsorge verantwortlichen Bischöfe waren daher als "päpstliche Vikare" für diesen Bereich tätig. In Österreich war dies 1959 bis 1969 der Erzbischof von Wien, Franz Kardinal König, und 1969 bis 1986 der Diözesanbischof von St. Pölten, Franz Zak. Mit der Neuregelung durch Papst Johannes Paul II. konnten nun Militärbischöfe ernannt werden, die in ihren Rechten einem Diözesanbischof gleichgestellt sind.

Auf Kosteleckys Ernennung zum Militärbischof am 12. November 1986 folgte am 14. Dezember jenen Jahres die Bischofsweihe durch den Wiener Erzbischof Hans Hermann Groer im Stephansdom, an der als Mitkonsekratoren der damalige Salzburger Erzbischof Karl Berg und der Bischof von St. Pölten, Franz Zak, mitwirkten.

Während Kosteleckys Amtszeit als Militärbischof von Österreich wurde am 15. April 1987 das Militärvikariat in Militärordinariat umbenannt und so die 1986 innerkirchlich durch die apostolische Konstitution "Spirituali militum curae" erfolgte Umwandlung auch für den staatlichen Bereich durchgeführt.

Quelle: kathpress.at

Manchmal schlägt der kirchliche Kalender Kapriolen, wie in diesem Jahr: Am 14. Februar treffen zwei besondere Tage aufeinander

Herz oder Aschekreuz, Festtag der Liebenden oder Erinnerung an die Vergänglichkeit des Lebens, heiße Küsse oder Schluss mit lustig, romantisches Menü für F(r)ischverliebte oder Fischessen - eine schwer verdauliche Mischung. Besonders für Katholiken, die am Aschermittwoch streng fasten müssten. Von Küssen sagt das Kirchenrecht allerdings nichts. Kreativität ist jedenfalls gefragt: Viele Gemeinden handeln nach dem Prinzip entweder - oder. Aber auch beides ist möglich, wie ein nicht repräsentativer Blick in die Terminkalender der heimischen Pfarren und Diözesen zeigt.

Bereits traditionell findet am Valentinstag die "Segnung der Liebenden" mit Dompfarrer Toni Faber im Wiener Stephansdom statt, heuer bedingt durch den Zusammenfall mit dem Aschermittwoch bereits Montag. Liebe und Geborgenheit seien "Ursehnsüchte des Menschen", betonte Faber. Er lade alle Ehepaare, Verliebte und Verlobte zu dieser Feier um 20 Uhr herzlich ein. Auch Einzelpersonen oder jene, die sich nach Zweisamkeit sehnen, sind im Dom willkommen. "Gott liebt uns - diese Tatsache und sein Segen können eine Hilfe auf dem gemeinsamen Lebensweg sein - egal, wie lange man schon miteinander unterwegs ist", hielt der Dompfarrer dazu fest.

Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle Teilnehmenden eingeladen, Gottes Segen in einem persönlichen Gebet mit Handauflegung zu erfahren und "als sichtbares Zeichen ihrer Liebe" eine Kerze auf den Altar stellen, heißt es von Seite der Dompfarre.

Direkt am 14. Februar öffnet der Segensraum im Wiener Schottenstift der Liebe ein Tor - auch wenn Valentinstag und Aschermittwoch auf den ersten Blick so gar nicht zusammenpassen würden, wie die Mitarbeitenden der im Stift angesiedelten Gesprächsinsel anmerkten: Es gebe sehr wohl eine Verbindung zwischen "Blumen und Asche" als Symbole für den Traum von lebenslangem Liebesglück und die Erinnerung, dass alles im Leben vergänglich ist. Von 12 bis 17 Uhr erwarten Interessierte dazu im "Segensraum" in der Romanischen Kapelle des Schottenstifts (1010 Wien, Freyung 6a) einige Stationen, darunter Segensgebete und Kerzen zum eigenen Gestalten. Zudem besteht auch die Möglichkeit, das Aschenkreuz zu empfangen.

"Aschenkreuz to go"

In mehreren österreichischen Städten bietet die Katholische Kirche heuer ein "Aschenkreuz to go" - also das "Aschenkreuz zum Mitnehmen" - an. Am Aschermittwoch (14. Februar) wird es etwa in Wien, Graz, Salzburg, Kufstein, Linz, Klagenfurt, Dornbirn, Innsbruck und Bludenz möglich sein, das "Aschenkreuz für Eilige" unter dem Motto "Ash to go" zu empfangen. Mit dem Aschenkreuzritus wird am 14. Februar die 40-tägige Fastenzeit eingeleitet. Der Ritus steht an diesem Tag im Zentrum des feierlichen Gottesdienstes. Mit der Initiative "Ash to go" kommt die Segnung auch zu ungewöhnlichen Orten. Mit der Aktion wolle man ganz bewusst Menschen dort abholen, wo sie unterwegs sind und auch jene ansprechen, die sonst nicht in die Kirche kommen, hieß es vonseiten der Diözesen.

In Wien ist "Ash to go" mittlerweile zur Tradition geworden, wie die Erzdiözese Wien mitteilte. Im "Raum der Stille" am Wiener Hauptbahnhof können sich Vorbeikommende zwischen 7 Uhr und 19 Uhr ein Aschenkreuz auflegen lassen. Auch vor der Schnellbahn-Haltestelle Oberdöbling (S45) haben Passanten und Fahrgäste zwischen 10.30 und 12 Uhr sowie zwischen 17 und 18 Uhr die Möglichkeit, sich segnen zu lassen.

Im Café Caspar im neunten Wiener Gemeindebezirk haben Gäste zusätzlich zum "Ash to go" ganztägig die Chance, am "Fastenglücksrad" zu drehen. In der Wiener Innenstadt hat das mobile Aschenkreuz am Karlsplatz, in der Nähe der Karlskirche, einen Standort - die Segnungen finden zwischen 10.30 und 12 Uhr sowie zwischen 17 und 18 Uhr statt. Im Wiener Stephansdom wird das "Aschenkreuz für Eilige" um 10 Uhr und 15 Uhr gespendet. Um 17 Uhr wird es speziell für Kinder eine Segnung geben.

Die katholische Stadtkirche Graz will auch heuer wieder im Rahmen der Aktion mit Menschen darüber ins Gespräch kommen, "was Fastenzeit in Zeiten multipler Krisen für die Menschen bedeutet", wie es auf der Website heißt. In Graz wird das "Aschenkreuz to go" etwa am Bauernmarkt am Kaiser-Josef-Platz, hinter dem Grazer Opernhaus (9 bis 12 Uhr), im Citypark am Lazarettgürtel (10 bis 13 Uhr) oder im Murpark (10 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr) gespendet.

Am Weg zur Uni, Arbeit oder Schule lädt die Erzdiözese Salzburg zum "Aschenkreuz to go" in die Einrichtung "Offener Himmel" in der Franziskanergasse 3 und in die Kirche St. Andrä am Mirabellplatz in Salzburg ein (9 bis 17 Uhr). "Mit unserer Aktion wollen wir an gut erreichbaren Plätzen zum Innehalten einladen und auch jene erreichen, die im Alltagsstress auf den Beginn der Fastenzeit vielleicht vergessen hätten", erklärte Dominik Elmer, Leiter des Offenen Himmels, in einer Aussendung. Auch in Kufstein wird das "Aschenkreuz für Eilige" gespendet: am Kreisverkehr beim Stadtpark zwischen 11 und 13 Uhr und von 15 bis 17 Uhr.

Unter dem Motto "Lass Schweres los und finde Leichtigkeit" ist die Linzer Citypastoral auf der Landstraße vor der Ursulinenkirche aktiv. Zwischen 14 und 16 Uhr und um 19 Uhr werden das Aschenkreuz und Impulskarten verteilt. In Dornbirn lädt die Pfarrkirche Bruder Klaus (Schorenquelle 5) zwischen 11.45 und 12.15 ein, sich mit einer "Asche to go" segnen zu lassen. Zwischen 10 und 12 Uhr wird es die "Asche to go" auch in der Altstadt Bludenz zu holen geben. In Klagenfurt wird das Aschenkreuz in der Domkirche zwischen 12 und 16 Uhr gespendet und in Innsbruck vor der Spitalskirche von 17 bis 19 Uhr.

Gottesdienste und Aschenritus

Der angestammte Platz des Aschenritus ist der Gottesdienst zu Beginn der Fastenzeit, der in allen heimischen Pfarren gefeiert wird. Der feierlichen Aschermittwochmesse am 14. Februar um 18 Uhr im Wiener Stephansdom steht Kardinal Christoph Schönborn vor. Im Salzburger Dom feiert Erzbischof Franz Lackner um 19 Uhr die Aschermittwochliturgie mit anschließender Aschenkreuzauflegung.

In Bregenz leitet Bischof Benno Elbs zwischen 11 und 12 Uhr bei trockener Witterung den Auftakt zur Fastenzeit vor der Seekapelle in der Rathausstraße 4 mit der Kirchengemeinde ein. Anschließend wird die Wort-Gottes-Feier mit Ascheritus in der Seekapelle gefeiert. Abgerundet wird die Feier bei einem Benefizsuppenessen zugunsten eines Frauenprojekts im Bregenzer Landhaus.

Im Mariendom Linz hält Bischof Manfred Scheuer den Aschermittwochgottesdienst um 18.15 Uhr. In der Domkirche Klagenfurt feiert Bischof Josef Marketz die Heilige Messe mit Spendung des Aschenkreuzes um 19 Uhr im Mariendom. Die bischöfliche Aschenkreuzfeier mit Bischof Alois Schwarz wird um 19 Uhr in der Domkirche St. Pölten zelebriert.

Auch in der Militärpfarren wird das Aschenkreuz gespendet. Die Zeit und den Ort erfragen Sie bitte in Ihrer jeweilig zuständigen Militärpfarre.

Aschenritus und Valentinstag christlicher Herkunft

Fest steht: Beide Traditionen sind christlicher Herkunft. Mit dem Aschermittwoch beginnt für Christen die 40-tägige Buß- und Fastenzeit. Strenge Regeln - so wie sonst nur am Karfreitag - sind für Gläubige an diesem Tag vorgesehen. Hält man sich an sie, so darf man an beiden Fasttagen nur einmal eine volle Mahlzeit zu sich nehmen. Auch Hochzeiten, Feste und Tanz sind an diesem Tag untersagt.

Mehr Zeit für Gott und Mitmenschen - da gibt durchaus eine Verbindung zum Valentinstag. Der Brauch, an diesem Datum einem geliebten Menschen etwas zu schenken, leitet sich aus Heiligenlegenden und antiken Traditionen her. Das Gedenken gilt möglicherweise dem Valentin, der im dritten Jahrhundert als Bischof von Terni amtierte und um das Jahr 268 in Rom als Märtyrer starb. Vielleicht handelt es sich aber auch um den römischen Priester Valentin, der am 14. Februar 209 das Martyrium erlitt. Trotz eines Verbotes des Kaisers soll er Liebespaare nach christlichem Zeremoniell getraut haben.

Quelle:kathpress.at

Papst Franziskus erinnert an Kriege in Ukraine und Nahost

Knapp zwei Jahre nach Kriegsbeginn erinnert der Papst weiter an die Menschen in der Ukraine. "Vergessen wir die Kriege nicht", so der Appell von Franziskus am Mittwoch im Vatikan. In seiner Generalaudienz erinnerte er an die "gequälten Ukraine", zudem an die Menschen in Palästina und Israel sowie an das Schicksal Rohingya-Flüchtlinge aus Myanmar. Es gebe so viele Kriege, aber diese seien immer eine Niederlage, so der Papst weiter. "Lasst uns für den Frieden beten. Wir brauchen Frieden."

Quelle: Kathpress.at

Hochkarätige Wiener Tagung anlässlich Fünf-Jahre-Jubiläum der Abu-Dhabi-Erklärung - Wiener Erzbischof: Zustandekommen des Dokuments "keineswegs eine Selbstverständlichkeit" - Bischof Freistetter: Abkommen "prophetisches Zeichen" und zeigt, "dass Religionen zusammen für Frieden arbeiten können"

Kardinal Christoph Schönborn hat die Bedeutung des Abu-Dhabi-Abkommens, das Papst Franziskus vor fünf Jahren gemeinsam mit dem Großimam der Kairoer Al-Azhar-Universität, Ahmed Al-Tayyeb, unterzeichnet hat, hervorgehoben. Das Zustandekommen des "Dokuments über die Brüderlichkeit aller Menschen für ein friedliches Zusammenleben in der Welt" sei "keineswegs eine Selbstverständlichkeit gewesen", betonte der Wiener Erzbischof. Schönborn äußerte sich im Rahmen einer internationalen Tagung am Montag in Wien anlässlich des Fünf-Jahre-Jubiläums der Deklaration, zu der die Kommission Weltreligionen der Österreichischen Bischofskonferenz und das Außenministerium eingeladen hatten.

Letztlich sei es die Freundschaft zweier Menschen, Papst Franziskus und Großimam Ahmad Al-Tayyeb, gewesen, welche die Basis für das Dokument bildete, das am 4. Februar 2019 in Abu Dhabi unterzeichnet wurde, zeigte sich der Kardinal überzeugt. Am Ende des fünfseitigen Dokuments werde die Liebe als essenziell angeführt, so Schönborn, "ohne Liebe kein Dialog, keine Brüderlichkeit". Dialog zwischen den Religionen werde damit zu einem wichtigen Part des menschlichen Zusammenlebens erklärt. Die Deklaration bekomme dadurch eine besondere Bedeutung für die Zukunft, meinte der Wiener Erzbischof.

Als besonders wichtig bezeichnete Schönborn, die in dem Dokument hervorgehobenen Bürgerrechte. Diese seien eine besondere Errungenschaft des modernen Rechtssystems, für die es aber nach wie vor einzustehen gelte. So gäben religiöse Überzeugungen zwar Beheimatung und Halt, dürften sich aber nicht über die generellen Bürgerrechte erheben, mahnte der Kardinal.

"Prophetisches Zeichen"

Militärbischof Werner Freistetter, in der Österreichischen Bischofskonferenz für den Interreligiösen Dialog zuständig, bezeichnete das Zustandekommen des Abu-Dhabi-Dokuments als "prophetisches Zeichen". Es sei Zeichen dessen, "dass Religionen zusammen für Frieden arbeiten können", zeigte sich Freistetter überzeugt, der noch vor wenigen Jahren nach eigenen Angaben nicht gedacht hätte, dass eine solche Deklaration möglich sei.

In Österreich berufe man sich heute auf Demokratie, Menschenrechte und den Rechtsstaat. Das sei nicht immer so gewesen, sagte Freistetter. So sei die Erinnerung an die dunklen Seiten der Gesellschaft, Geschichte, Politik und Religion, die u.a. von Antisemitismus und Verfolgung geprägt waren, Auftrag für die Zukunft. Freistetter rekurrierte dabei auf die "Stunde für den Frieden", zu der Bundespräsident Alexander Van der Bellen kürzlich Vertreterinnen und Vertreter der Religionsgemeinschaften in Österreich eingeladen hatte. Der Militärbischof nannte dieses ein "großes Zeichen der Hoffnung".

"Wir müssen der Gesellschaft vorleben, dass Religionen gemeinsam einen Beitrag zum Frieden leisten können", so Freistetter wörtlich. Dazu gehöre es auch, die Abu-Dhabi-Deklaration, von der die wenigsten wüssten, bekannter zu machen und "unter die Menschen zu bringen".

Neben Kardinal Schönhorn und Militärbischof Freistetter, war auch der apostolische Nuntius, Erzbischof Pedro Lopez Quintana, bei der Veranstaltung zugegen. Vonseiten der Politik begrüßte Christoph Thun-Hohenstein, Sektionschef der Sektion "Internationale Kulturangelegenheiten" des österreichischen Außenministeriums, die internationalen und nationalen Gäste und betonte die Wichtigkeit, "Religion als Beitrag zum Frieden und nicht als Teil des Problems" zu sehen.

Ümit Vural, Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ), betonte die "fundamentale Bedeutung" von Frieden und Sicherheit in der Gesellschaft, an der die Religionen mitwirken müssten, indem sie Brücken bauten und den Dialog voranbringen, "bei aller Diversität, die es in der Gesellschaft in Österreich gibt". Die Abu-Dhabi-Deklaration werbe für ein besseres Verständnis der anderen und für das gemeinsame Streben nach Frieden, würdigte Vural das Schreiben.

Auch der Wiener Oberrabbiner Jaron Engelmayer betonte die Wichtigkeit der gegenseitigen Unterstützung der monotheistischen Religionen Judentum, Christentum und Islam. Gegenseitiges Vertrauen sei dafür unabdingbar, dieses entstehe nur durch Freundschaft und Austausch, zeigte er sich überzeugt.

Meilenstein für interreligiösen Dialog

Die Organisatoren der Konferenz konnten eine Reihe internationaler Gäste aus Politik, Religion und Wissenschaft bei der Tagung begrüßen. Markus Solo vom Dikasterium für Interreligiösen Dialog im Vatikan, bezeichnete die Abu-Dhabi-Erklärung als "Meilenstein für den interreligiösen Dialog auf der Welt". Freundschaft und gegenseitiger Respekt seien die Voraussetzungen für das Zustandekommen des Abkommens gewesen, so der Vatikan-Vertreter. Das Dokument zeige auf, dass es keine Zukunft ohne Dialog geben könne.

Sheikh Abdullah Mohammed Khaled Ahemd Al Qasimi, Direktor der "General Authority of Islamic Affairs and Endowments" (GAIAE) der Vereinigten Arabischen Emirate, betonte die "noble Intention" des Dokuments, zur Stärkung der Geschwisterlichkeit auf der Welt. Es sei eine gemeinsame Aufgabe, Religion von Extremismus zu trennen und Geschwisterlichkeit, Frieden und Toleranz zu fördern, so der Leiter der Organisation, die sich der Förderung und Bewahrung islamischer Werte und Grundsätze in den Arabischen Emiraten verschrieben hat.

Weitere Redebeiträge am Vormittag gestalteten Shaikha Alkaabi von der Botschaft der Vereinigten Arabischen Emirate in Österreich und Khaled Shaalan, Vertreter von der Botschaft von Ägypten in Österreich. Zudem sprachen der islamische Theologe Abdullah Takim von der Universität Innsbruck und die katholische Theologin Michaela Quast-Neulinger (Innsbruck).

Am Programm stehen noch Beiträge von Pro-Oriente-Generalsekretär Bernd Mussinghoff und dem katholischen Theologen Kurt Appell, sowie von Vertretern der österreichischen Fokolar-Bewegung, des Grazer Projekts "ComUnitySpirit" des Forums für Weltreligionen und des "Innsbrucker Dialog Clusters". Außerdem werden sich sich Vatikan-Vertreter Solo, sowie Sheikh Abdullah Mohammed Khaled Ahemd Al Qasimi aus den Vereinigten Arabischen Emiraten in einem Panel Fragen aus dem Publikum stellen. Beendet wird das Symposium durch Bischof Freistetter und Franziska Honsowitz-Friessnigg, Sonderbotschafterin für den interreligiösen und interkulturellen Dialog im Außenministerium und von 2018 bis 2022 österreichische Botschafterin beim Heiligen Stuhl.

Abu-Dhabi-Erklärung

Das "Dokument über die Brüderlichkeit aller Menschen für ein friedliches Zusammenleben in der Welt", auch als Erklärung von Abu Dhabi oder Abu Dhabi Abkommen bekannt, das von Papst Franziskus, Sheikh Ahmed el-Tayeb, dem Scheich der Azhar, am 4. Februar 2019 in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, unterzeichnet wurde, war das Ergebnis einer ergebnisoffenen Diskussion zwischen Franziskus und Tayeb über Fanatismus, Extremismus und Gewalt im Namen Gottes. Der Text betont die Geschwisterlichkeit aller Menschen und unterstreicht eine "Kultur des gegenseitigen Respekts" als Handlungsgrundlage des interreligiösen Dialogs und inspirierte später die UN-Resolution, die den 4. Februar als Internationalen Tag der menschlichen Geschwisterlichkeit einführen sollte.

Quelle: kathpress.at

Wiener Theologe in Podcast "Erklär mir die Welt": Christentum und Kirche hätten als Hort von Hoffnung große Chancen in einer Krisenzeit, in der es auch die Freiheit schwer hat - Religion oft "nicht Teil der Lösung, sondern des Problems", aber Welt ohne Religion nicht friedlicher

Der Wiener Theologe Paul Zulehner hat sich dagegen gewandt, im Blick auf die Kirche immer nur auf Quantität wie zurückgehende Mitgliedschaft oder religiöse Praxis zu achten statt auf Qualität im Sinne von: Wird Jesusnachfolge ernsthaft gelebt? Als Gast in der jüngsten Folge des Podcasts "Erklär mir die Welt" des Journalisten Andreas Sator nannte er es verfehlt, von den Katholikenzahlen der Gegenreformation oder der Nachkriegszeit "herunterzurechnen". Glaube sei heute keine Frage von "Schicksal" mehr, sondern von Freiheit, und Christen befänden sich auf dem Weg zum "biblischen Normalfall", als bereicherndes "Salz der Erde" zu fungieren.

Statt in Pessimismus und Jammerei zu verfallen, gelte es, die Chancen von Religion in einer Zeit zu sehen, da den Menschen angesichts von Krisen wie Kriegen, Klimaveränderung oder Migration die Hoffnungsressourcen ausgehen und in der es auch die Freiheit schwer hat, erklärte Zulehner. Die Menschen stünden heute vor der oft überfordernden Herausforderung, auf sich allein gestellt die Welt deuten zu müssen und z.B. vor die Frage gestellt zu sein: Ist mit 90 Jahren alles aus, oder ist der Tod nur ein Übergang in eine andere Existenzweise? Die christliche Überzeugung, dass die Liebe und nicht der Tod "das letzte Wort hat", ist laut dem Theologen enorm entlastend.

Zulehner räumte ein, dass Religionen in der Geschichte oft "nicht Teil der Lösung, sondern des Problems" gewesen seien. Bündnisse von Religionen mit destruktiver, erbarmungsloser Gewalt habe es immer wieder gegeben, verwies er auf den Dreißigjährigen Krieg in Europa, auf islamistische Kalifat-Fantasien mit der Unterdrückung und Folter Andersdenkender und auch auf die Legitimation russischer Kriegsverbrechen durch das Moskauer Patriarchat, das Gefallene in der Ukraine als Märtyrer verkläre.

Auf neue Weise von Gott reden

Jedoch habe die vom Aufklärer Voltaire propagierte "Religion der Philosophen" auch die Guillotine der Französischen Revolution gebracht, und die religionsfeindliche Annahme späterer Atheisten, ohne Gott wäre die Welt friedlicher, auch Stalinismus und Gulag hervorgebracht. Heute gebe es Bestrebungen, Religion ganz aus dem öffentlichen Leben zu verbannen und sie zu einer Art "Kleinunternehmen in privater Hand" zu machen, wie Zulehner sagte.

Die Kirche müsse lernen, auf eine neue Weise von Gott zu reden, absehen von Vorschriften an die Gläubigen, sie müssten "so oder so" sein, sonst drohe Strafe. Heute sei ein einladender Hinweis darauf gefragt, was das Evangelium für Möglichkeiten im Leben eröffne, riet der Theologe. Auch Papst Franziskus traue dem Evangelium zu, dass es aus sich heraus eine positive, glaubwürdige Kraft für heutige Menschen entwickelt. Diese dürften durchaus Suchende und Zweifelnde sein, letztes Kriterium für den Gott der Bibel sei nicht das Bekennen vorgegebener Glaubensformeln, sondern die Frage: "Hast du geliebt?"

Ich-Stärke durch Gemeinschaft

Seit den 1990er-Jahren zeigten Studien eine problematische Entwicklung hin zum Autoritarismus auf, wies Zulehner hin: In Familien werde zu wenig Ich-Stärke ausgebildet. Dies schüre - wie in ganz Europa beobachtbar - das Bedürfnis nach "Entlastung" durch einen starken politischen Führer. Zugleich rechnet der Werteforscher, der sich seit Jahrzehnten mit der Auswertung der Europäischen Wertestudien beschäftigt, mit einem Ende des "Radikal-Individualismus": Menschen würden sich wieder vermehrt tragenden Gemeinschaften zuwenden. Und genau hier könnten die Kirchen unglaublich viel beitragen zu einer positiven, andere nicht ausgrenzenden Entwicklung, so Zulehner: Als nicht autoritäres "Freiheitsnetzwerk" könnten sie einladend auch für jene sein, die sich das Christentum "nur einmal anschauen" wollten, und sogar dann, wenn sich diese Interessierten nur ein Stückchen davon mitnähmen, hätten sie "schon gewonnen".

Zulehner prognostizierte für diese Art von Kirche auch ein neues Amtsverständnis. Erste Messlatte dafür sollte nicht Geschlecht, Lebensstand oder akademische Ausbildung sein, sondern, ob die betreffende Person "überzeugter Follower der Jesusbewegung" ist. Und zweites Kriterium wäre die Zufriedenheit mit der gewählten Lebensform - egal ob diese verheiratet oder ehelos, heterosexuell oder schwul realisiert wird. Mit der Beschränkung auf diese beiden Kriterien hätte Kirche keine Personalprobleme, meinte Zulehner und plädierte auch für eine Form von Leitung, die ermutige und sicherstelle, dass eine Gemeinschaft in der Spur des Evangeliums bleibt. "Die Lösung liegt in der Schublade, wir müssen sie auf der Weltsynode im Oktober 2024 nur realisieren", sagte Zulehner.

(Link zum mehr als einstündigen Gespräch: https://erklärmir.at)

Quelle: kathpress.at

Bundespräsident lud Vertreterinnen und Vertreter der Kirchen und Religionen in die Hofburg: "Frieden ist in Österreich eine Selbstverständlichkeit und die Kirchen und Religionen tragen viel dazu bei" - Frieden in Österreich bewahren und sich weltweit noch intensiver dafür einsetzen

Zu einer "Stunde für den Frieden" lud Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Donnerstag Vertreterinnen und Vertreter aller in Österreich anerkannten 16 Kirchen und Religionsgesellschaften in die Hofburg ein. Dabei betonten sowohl das Staatsoberhaupt wie auch die Kirchen- und Religionsvertreter die gemeinsame Verantwortung für Frieden, Gerechtigkeit und das gesellschaftliche Miteinander. Es sei bemerkenswert, so Van der Bellen in seinem Grußwort, dass die Kirchen und Religionen ein so besonders gutes Miteinander in Österreich pflegen würden. Das heutige Treffen sei ein Zeichen dafür.

Bundespräsident Van der Bellen und seine Gattin Doris Schmidauer begrüßten in der Hofburg u.a. Militärbischof Werner Freistetter, den lutherischen Bischof Michael Chalupka, die evangelische Synodenpräsidentin Ingrid Monjencs, den armenisch-apostolischen Bischof und Vorsitzenden des Ökumenischen Rates der Kirchen in Österreich, Tiran Petrosyan, den koptischen Bischof Anba Gabriel, den methodistischen Superintendenten Stefan Schröckenfuchs, die altkatholische Bischöfin Maria Kubin, die Vorsitzende der Katholischen Frauenbewegung, Angelika Ritter-Grepl, den orthodoxen Erzpriester Nikolaus Rappert, den syrisch-orthodoxen Chorepiskopos Emanuel Aydin, Hirte Walter Hessler von der Neuapostolischen Kirche und Bischofskonferenz-Generalsekretär Peter Schipka. Weiters waren der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft, Ümit Vural, IKG-Präsident Oskar Deutsch und der Präsident der Buddhistischen Religionsgesellschaft, Gerhard Weißgrab, der Einladung gefolgt.

"Frieden ist in Österreich eine Selbstverständlichkeit und die Kirchen und Religionen tragen viel dazu bei. Leider ist der Frieden weltweit keine Selbstverständlichkeit", so Bundespräsident Van der Bellen wörtlich. Er hob die Bedeutung des Dialogs hervor und rief dazu auf, diesen weiterhin mit Engagement zu pflegen. Nachsatz: "Ich vertraue darauf, dass wir ein friedvolles Miteinander bewahren. Miteinander zu reden ist essenziell für das Wohl unserer Gesellschaft. In Zeiten globaler Unsicherheiten ist es wichtig, dass wir einander zuhören und uns nicht vor anderen Überzeugungen fürchten."

Bedeutung der Religionen nimmt zu

Bischof Werner Freistetter, der in seiner Funktion als Referatsbischof für den interreligiösen Dialog in der Bischofskonferenz an erster Stelle die katholische Kirche vertrat, hob in seinen Ausführungen das Friedenspotenzial der Religionen hervor und verwies in diesem Zusammenhang auf Papst Franziskus wie auch auf eigene Erfahrungen. Die Bedeutung der Religionen für die Bewältigung der aktuellen Krisen und Herausforderungen nehme sogar zu, zeigte sich der Bischof überzeugt.

Entgegen der verbreiteten Ansicht, dass Religionen oder Religion überhaupt die Ursache vieler bewaffneter Konflikte sind und die Welt ohne Religion wesentlich friedlicher wäre, hätten der aktuelle Papst wie auch seine Vorgänger immer wieder auf das Friedenspotential der Weltreligionen hingewiesen. "Religion kann und darf nie als Legitimation für Kriege und die gewaltsame Durchsetzung wirtschaftlicher oder politischer Interessen herangezogen werden", so Freistetter.

Als ehemaliger Leiter des Instituts für Religion und Frieden und Militärseelsorger in verschiedenen Konfliktgebieten, besonders auf dem Balkan, aber auch im Libanon und auf dem Golan, habe er miterlebt, so Freistetter weiter, "wie wichtig die Rolle der Religionsgemeinschaften für den Erhalt oder die Wiederherstellung eines dauerhaften Friedens in einer Gesellschaft ist". Er habe aber auch erfahren, "wie schwer es für manche religiösen Repräsentanten ist, ihr gesellschaftliches und politisches Engagement von der innersten Substanz ihres Glaubens her zu bestimmen und nicht umgekehrt". Oft sei die Versuchung groß, "das Trennende zwischen Gruppen von Menschen im Rückgriff auf religiöse Unterschiede hervorzustreichen, um ganz andere Interessen damit zu verfolgen und bestehende Konflikte noch zu verfestigen", räumte der Bischof ein.

Er sei deshalb sehr froh, "dass die Vertreter der Religionsgemeinschaften in Österreich einen freundschaftlichen Umgang miteinander pflegen und auf vielen Ebenen zum Wohl der Menschen in diesem Land und darüber hinaus zusammenarbeiten".

Respekt und Wertschätzung

Deutliche Worte kamen auch von der evangelischen Synodenpräsidentin Ingrid Monjencs. Als evangelische Kirchen in Österreich stehe man voller Schrecken vor dem Grauen der Kriege, ob in unmittelbarer Nachbarschaft Österreichs oder in anderen Weltgegenden. "Wir teilen das Entsetzen und das Gefühl der Ohnmacht mit allen Menschen, die in Österreich leben. Wir verurteilen die Aggression derer, die Schuld auf sich geladen haben - sei es durch den Angriffskrieg auf die Ukraine oder den Terrorüberfall der Hamas auf Israel. Und wir beten für die Opfer des Krieges, die Kinder, Frauen und Zivilisten, die Opfer der Gewalt werden", so die Synodenpräsidentin.

Die evangelischen Kirchen wollten sich mit all ihren Möglichkeiten dafür einsetzen, "dass in Österreich ein friedliches Zusammenleben aller, die hier leben, möglich ist und bleibt", hielt Monjencs fest. Sie würdigte, "dass Respekt und gegenseitige Wertschätzung zwischen den Religionsgemeinschaften in Österreich gelebt wird".

Gewissheit über die eigenen Glaubensgrundlagen und Toleranz seien keine Gegensätze, sondern ermöglichten erst Dialogfähigkeit und gehaltvolle Toleranz, so Monjencs: "Wir sind froh und dankbar, dass diese Weise der freien, pluralismusfähigen Religionsausübung in Österreich garantiert ist und zum Einsatz für Frieden in Gerechtigkeit beiträgt." Friede in Gerechtigkeit ziele ab auf die Anerkennung der Würde aller, auf die Achtung der Menschenrechte, auf nachhaltige politische, soziale und wirtschaftliche Entwicklung.

Monjencs: "Als Evangelische Kirchen wissen wir uns deshalb weiterhin in der Verantwortung, den Opfern der weltweiten Konflikte humanitäre Hilfe zu leisten, sowohl vor Ort als auch denen, die als Flüchtlinge bei uns Schutz und Zuflucht suchen." Die Synodenpräsidentin wies zudem auf die Notwendigkeit des Einsatzes gegen jede Form von Antisemitismus hin.

Orthodoxer Beitrag zum Frieden

Zum gesellschaftlichen Zusammenhalt und zum gemeinsamen Einsatz für den Frieden rief auch der griechisch-orthodoxe Metropolit und Vorsitzende der Orthodoxen Bischofskonferenz in Österreich, Arsenios (Kardamakis), auf. Oftmals neigten Gesellschaften dazu, das Trennende zu suchen und zu betonen. Umso mehr seien die Kirchen und Religionsgemeinschaften gefordert, "Glauben und Nächstenliebe zu bekennen, Verbindendes zu schaffen und zu erhalten".

Die Orthodoxe Kirche lege großen Wert auf die Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft der Menschen entstehe und wachse durch Begegnung und Dialog. "Entsprechend ist es uns von Natur aus ein Anliegen, miteinander und mit Menschen unterschiedlichster Hintergründe und Herkunft in Verbindung zu treten und so die Gemeinschaft wachsen zu lassen", so der Metropolit in seinem Grußwort, das von Erzpriester Nikolaus Rappert verlesen wurde. Der Metropolit hält sich derzeit bei einer Bischofsversammlung des Patriarchats von Konstantinopel in Istanbul auf.

Die Aufforderung zur Gottes- und zur Nächstenliebe durchziehe das Evangelium wie ein roter Faden und werde zu Recht als eine der Kernaussagen des Christentums betrachtet. Umso tragischer, ja fast schon paradox, seien die vielen Kriege und Konflikte in der Welt. "Wir sehen, dass der Mensch, obwohl er das Gute kennt, doch immer wieder zum Bösen verführt werden kann und das Böse tut", so der Metropolit in seinem Grußwort und weiter: "Umso wichtiger ist es, dass wir uns bemühen, wo immer wir können, das Gute zu tun und zu fördern und uns ganz besonders auch für den Frieden einzusetzen." Er begrüße die aktuelle interreligiöse Friedensinitiative des Bundespräsidenten. Die Orthodoxe Kirche leiste gerne ihren Beitrag "zur ehrlichen Verständigung und zum harmonischen, friedlichen Miteinander in unserer Welt, für unsere und für die zukünftigen Generationen".

Jüdischer Friedensappell

Eidel Malowicki ergriff für die Israelitische Kultusgemeinde das Wort und appellierte eindringlich für Frieden und Versöhnung: "Reichen wir einander die Hände, um ein Zeichen zu setzen für Frieden, Schalom."

Religion nicht missbrauchen

Für die Muslime in Österreich betonte Ümit Vural wörtlich: "Heute treten wir gemeinsam auf, um das Potenzial unseres Dialogs aufzuzeigen und ein starkes Signal in die Bevölkerung zu tragen. Wir möchten verdeutlichen, dass Religion nicht als Werkzeug für Hass, Gewalt und Konflikte missbraucht werden darf. Im Gegenteil - wir stehen für die positive und konstruktive Rolle der Religionen in der Gesellschaft." Die Religionen verbinde die grundlegenden Bedürfnisse nach Frieden, Wertschätzung und Solidarität untereinander, "basierend auf dem festen Glauben an die Unantastbarkeit der Würde des Menschen", so der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft.

In den vergangenen Jahren habe man in vielen Bereichen gesellschaftliche Spaltungen erlebt. "Wir sind mit einer unerträglichen Polarisierung konfrontiert, mit menschenverachtender Rhetorik und einem Mangel an Empathie", warnte Vural. Die vergangenen Wochen hätten "tragische Verluste an Menschenleben und großes Leid über Israel und Palästina gebracht". Die Islamische Glaubensgemeinschaft stehe an der Seite derer, "die Hass und Gewalt verurteilen und sich für den Frieden einsetzen".

Er sei der Überzeugung, "dass durch Gewalt keine Probleme gelöst werden, sondern nur neue entstehen", daher wolle er an dieser Stelle noch einmal seinen Appell für ein unverzügliches Ende der Gewalt im Nahen Osten wiederholen: "Es ist dringend notwendig, den konstruktiven Friedensdialog wiederaufzunehmen, der zu einem friedlichen Zusammenleben aller Menschen in der Region führt. Allen Völkern muss gleichermaßen ein Leben in Sicherheit, Würde und Freiheit zugestanden werden."

Vural zitierte in seiner Rede auch mehrmals den südafrikanischen Friedensnobelpreisträger und Präsidenten Nelson Mandela: "Solange Armut, Ungerechtigkeit und Ungleichheit in der Welt fortbestehen, kann keiner von uns wirklich ruhen." Und der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft fügte hinzu: "Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam an der Vision einer solchen Welt arbeiten."

Frauen und Frieden

Die Vorsitzende der Katholischen Frauenbewegung Österreichs (kfbö), Angelika Ritter-Grepl, die ebenfalls an der "Stunde für den Frieden" teilnahm, wies in einem Statement auf die fehlende Einbindung von Frauen in Friedensverhandlungen hin: "Frauen sind von Krieg durch Gewalthandlungen und insbesondere durch Vergewaltigungen stark betroffen. Gleichzeitig leisten sie an vielen Orten der Welt einflussreiche Friedensarbeit. Damit sie wirken können, müssen sie aber erst einmal in ihrer Tätigkeit akzeptiert und anerkannt werden."

Bereits im Jahr 2000 habe die UNO die Teilnahme von Frauen bei Friedensverhandlungen gefordert. Bald ein Vierteljahrhundert später würden die Frauen immer noch darauf warten, Gehör zu finden. "Wenn wir nicht als gleichberechtigte Gesprächspartnerinnen in die Gestaltung von Frieden integriert werden, ist letzterer ein Wolf im Schafspelz. Denn Frieden braucht die egalitäre Einbindung und Gleichstellung aller Geschlechter ebenso wie aller religiösen, gesellschaftlichen und kulturellen Identitäten", so Ritter-Grepl.

Grundlage für Friedensarbeit seien Vergebung und Versöhnung. Dieses Konzept werde in allen Religionen gelehrt, "weil es ohne ein Zugehen auf mein Gegenüber keine Gemeinschaft geben kann", so die kfbö-Vorsitzende: "Der Glaube unserer Religionen lehrt uns Vertrauen. Vertrauen in Gott heißt 'trotz allem' weitermachen und sich für den Frieden einsetzen. Zuversicht ist ein Geschenk an alle gläubigen Menschen und ein Keim der Verständigung. Wir haben den christlichen Auftrag, diesen Keim zu bewässern, auch wenn ringsum Dürre herrscht."

Quelle: kathpress.at

Am Rande der Veranstaltung hob Van der Bellen im Gespräch mit Medien hervor, dass die Initiative zu dieser Begegnung von den Kirchen und Religionen ausgegangen sei. Dass alle anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften sofort der Einladung in die Hofburg gefolgt seien, sei ein sehr erfreuliches Zeichen. Ebenso freue er sich besonders darüber, "dass die Kirchen und Religionen heute durch Männer und Frauen vertreten waren".

Christophorus – Schutzpatron der Reisend…

Christophorus – Schutzpatron der Reisenden (Gedenktag: 24. Juli) Der heilige Christophorus zählt zu den bekanntesten und beliebtesten Heiligen – vor allem...

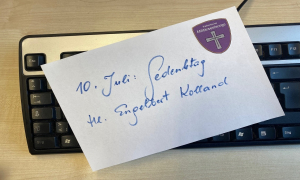

WeiterlesenHeiliger Engelbert Kolland – Patron der …

Am 10. Juli feiert die katholische Kirche erstmals den offiziellen Gedenktag des heiligen Engelbert Kolland. Der Tiroler Franziskaner wurde 2024...

Weiterlesen29. Juni: Apostelfürsten im Fokus: Das H…

Am 29. Juni feiert die katholische Kirche das Hochfest der Apostel Petrus und Paulus – zwei prägende Gestalten des frühen...

Weiterlesen24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenw…

Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines...

WeiterlesenFronleichnam kurz gefasst

Fronleichnam, auch bekannt als »Hochfest des heiligsten Leibes und Blutes Christi« oder international als »Corpus Christi«, ist einer der höchsten Feiertage im katholischen Kirchenjahr. Gefeiert wird er am zweiten Donnerstag…

Informationen aus der KirchePfingsten kurz gefasst – Fragen & Antworten zu diesem Fest

Was feiern Christen zu Pfingsten? Pfingsten gilt als Geburtstag der Kirche. Es erinnert an die Herabkunft des Heiligen Geistes auf die Jünger – ein Ereignis, das infoge die weltweite Verkündigung des…

Informationen aus der KircheChristi Himmelfahrt: Was feiern wir da eigentlich?

Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi…

Informationen aus der Kirche

14. Mai: Hl. Matthias. Der Apostel - bestimmt durch das Los

Zum Gedenktag des Hl. Matthias am 14. Mai Ein Apostel durch göttliche Wahl Der Name Matthias bedeutet „Geschenk Gottes“ – und dieser Name ist Programm: Der Heilige Matthias wurde nicht von Jesus…

Informationen aus der KircheLeo XIV.: Wissenswertes rund um die feierliche Amtseinführung des neuen Papstes

Am kommenden Sonntag wird es auf dem Petersplatz festlich: Papst Leo XIV. wird in sein Amt eingeführt – zehn Tage nach seiner Wahl zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Was bei…

Informationen aus der KircheMit Maria durch den Mai – Ein Monat der Hoffnung und Hingabe

Von alten Riten zur geistlichen Begleiterin im Jetzt Wenn der Mai ins Land zieht, legt sich ein sanfter Schleier aus Blüten über die Landschaft – und über die Herzen vieler Gläubiger…

Informationen aus der Kirche

Papstwahl 2025: Leo XIV. – Ein Brückenbauer zwischen Kontinenten und Kulturen

Weißer Rauch über Rom, Glockengeläut in Wien Am Abend des 8. Mai 2025 blickte die Welt erwartungsvoll zum Schornstein der Sixtinischen Kapelle – und Österreich lauschte dem Klang seiner Kirchenglocken. Um…

Informationen aus der KircheAuf dem Weg zum "Habemus Papam": Was jetzt im Vatikan geschieht

Von der stillen Sammlung bis zum weißen Rauch: Das Konklave beginnt. Ein Überblick über den Weg zur Wahl eines neuen Papstes. Am Mittwoch versammeln sich 133 Kardinäle aus aller Welt hinter…

Informationen aus der KircheKonklave 2025: Die Welt blickt auf den Vatikan – die Papstwahl beginnt

In der Ewigen Stadt bereitet sich alles auf einen der bedeutendsten Momente im Leben der römisch-katholischen Kirche vor: die Wahl des neuen Papstes. Mit dem feierlichen Einzug der Kardinäle in…

Informationen aus der Kirche

- 1

- 2

- 3

Empfehlungen

Glocken gegen den Hunger: Österreich set…

Heute um 15 Uhr läuten in ganz Österreich die Kirchenglocken – als „Mahnmal“ gegen den weltweiten Hunger und als Aufruf zum Handeln. Ein Ruf, der weit über die Kirchtürme hinausgeht Am Freitag... Weiterlesen

24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenw…

Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines Heiligen erinnert: Johannes den Täufer. Er gilt als der letzte... Weiterlesen

Christi Himmelfahrt: Was feiern wir da e…

Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi... Weiterlesen

Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt…

Jahr für Jahr strömen Millionen Gläubige zur Grotte von Masabielle, wo 1858 der Legende nach die Jungfrau Maria einem jungen Mädchen namens Bernadette erschienen ist. Seit 1958 kommen jährlich auch... Weiterlesen

65. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

Internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes als Mahnung und Hoffnungsträger Ein Ort des Gebets, der Begegnung – und der leisen, aber kraftvollen Botschaft, dass Frieden möglich ist. Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt im südfranzösischen... Weiterlesen

Ein Moment des Innehaltens während der V…

Es ist bereits zur schönen Tradition geworden, dass sich die Pilgerleitung in Lourdes gemeinsam mit dem Aufbautrupp der Melker Pioniere eine Stunde Zeit zur Einkehr nimmt, bevor die Teilnehmer zur... Weiterlesen

Leo XIV.: Wissenswertes rund um die feie…

Am kommenden Sonntag wird es auf dem Petersplatz festlich: Papst Leo XIV. wird in sein Amt eingeführt – zehn Tage nach seiner Wahl zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Was bei... Weiterlesen

Mit Maria durch den Mai – Ein Monat der …

Von alten Riten zur geistlichen Begleiterin im Jetzt Wenn der Mai ins Land zieht, legt sich ein sanfter Schleier aus Blüten über die Landschaft – und über die Herzen vieler Gläubiger... Weiterlesen

"Nein zum Krieg der Worte" – P…

In bewegenden Worten hat sich Papst Leo XIV. an die Medienschaffenden der Welt gewandt. Bei seiner ersten offiziellen Audienz als neues Oberhaupt der katholischen Kirche sprach er nicht nur über... Weiterlesen

HABEMUS PAPAM!

Der Militärbischof für Österreich, Dr. Werner Freistetter, in einer ersten Reaktion zur Papstwahl: „Ich freue mich sehr, dass der neue Papst den Namen Leo gewählt hat. Ich durfte ihn im Februar... Weiterlesen

Weißer Rauch über Rom – Die Welt hat ein…

Ein Augenblick der Geschichte: Punkt 18:08 Uhr durchbrach ein schneeweißer Rauchschleier den römischen Abendhimmel – das uralte Zeichen, das Generationen verbindet, ließ keinen Zweifel: Die katholische Kirche hat einen neuen... Weiterlesen

Johannes Freitag - Ein Bischof offen fü…

Feierliche Weihe im Grazer Dom Am 1. Mai 2025 erlebte der Grazer Dom einen bewegenden Moment kirchlicher Erneuerung: Johannes Freitag, bisher Stadtpfarrer von Trofaiach und Seelsorgeraumleiter „An der Eisenstraße“, wurde zum... Weiterlesen

Johannes Freitag zum Weihbischof geweiht…

Ein besonderes Ereignis für Kirche und Gesellschaft Im vollbesetzten Grazer Dom wurde am Donnerstag, dem 1. Mai 2025, ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der Diözese Graz-Seckau aufgeschlagen: Der bisherige Pfarrer... Weiterlesen

Probe und Einweisung bei der Militärmusi…

Am 29. April 2025 traf sich Militärdekan Oliver Hartl, Delegationsleiter der österreichischen Teilnehmer an der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI), mit der Militärmusik Tirol in Innsbruck zu einer intensiven musikalischen Probe... Weiterlesen

Graz bereitet sich auf Bischofsweihe von…

Am 1. Mai erhält die steirische Landeshauptstadt hohen kirchlichen Besuch – zur Weihe des neuen Weihbischofs der Diözese Graz-Seckau, Johannes Freitag, wird eine Vielzahl an geistlichen Würdenträgern, politischen Repräsentanten und... Weiterlesen

Österreich nimmt Abschied von Papst Fran…

Ein Requiem im Wiener Stephansdom vereinte Kirche, Politik und Gläubige Mit einem feierlichen Requiem im Wiener Stephansdom verabschiedete sich Österreich am Montagabend offiziell von Papst Franziskus. Unter großer Anteilnahme von Kirche... Weiterlesen

Einweisung für das Aufbaukommando PMI Lo…

Am 28. April 2025 fand in der Birago-Kaserne Melk eine Einweisung für das Aufbaukommando der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI) nach Lourdes statt. Das Kommando wird heuer vom Pionierbataillon 3 –... Weiterlesen

Ostern bei AUTCON27/UNIFIL im LIBANON

Derzeit befinden sich 164 Soldatinnen und Soldaten im Einsatzraum. Die Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Kontingents, sind unter anderem für die Logistik sowie die Brandbekämpfung im Camp NAQOURA verantwortlich. Zu den... Weiterlesen

Chrisammesse mit Militärbischof Freistet…

In der Soldatenkirche in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim feierte am Dienstag der Karwoche Militärbischof Dr. Werner Freistetter in Konzelebration mit dem erst kürzlich ernannten Weihbischof für die Diözese Graz-Seckau, Militäroberkurat... Weiterlesen

Schriftenreihe der Militärbischöflichen …

Die Schriftenreihe der Militärbischöflichen Bibliothek behandelt Fragen der Soldatenseelsorge und militärischen Berufsethik, der Rolle von Religion im militärischen Kontext und ihres Beitrags zum Frieden. Sie wird vom evangelischen Militärsuperintendenten und... Weiterlesen

Ein Fels des Gebets: Johannes Paul II. z…

Ein Erbe der Spiritualität und Standhaftigkeit Am 2. April 2005 schloss Papst Johannes Paul II. nach beinahe 27 Jahren im Amt für immer die Augen. Zwanzig Jahre später gedenken Gläubige auf... Weiterlesen

Todestag von Papst Johannes Paul II. jäh…

Am 2. April 2005 nahm die ganze Welt Anteil am Sterben von Johannes Paul II. Das Gedenken an den über 26 Jahre lang regierenden Papst wird auch in Österreich hochgehalten... Weiterlesen

Papst Franziskus: Ein eindringlicher App…

Ein Mahnruf aus dem Vatikan: Der Pontifex fordert in seiner Sonntagsbotschaft verstärkte Friedensbemühungen in Krisengebieten weltweit. Papst Franziskus hat mit Nachdruck an die politischen Führer des Südsudan appelliert, Spannungen abzubauen und... Weiterlesen

Das ewige Ringen um den Ostertermin

Eine historische Chance bleibt ungenutzt In einem seltenen Zufall fallen 2025 die Ostertermine der katholischen, protestantischen und orthodoxen Kirchen auf denselben Tag: den 20. April. Ein willkommener Anlass, um ein seit... Weiterlesen

Fastentücher: Eine alte Tradition in der…

In der Fastenzeit bietet sich in vielen Kirchen ein besonderes Bild: Altar und bildliche Darstellungen Jesu werden hinter kunstvoll gestalteten Tüchern verborgen. Doch was steckt hinter dieser Tradition? Wo liegen... Weiterlesen

25. März: Mariä Verkündigung - Ein …

Am 25. März begeht die katholische Kirche das Hochfest der Verkündigung des Herrn. Der Ursprung dieses besonderen Tages liegt in einer der bewegendsten Szenen des Neuen Testaments: der Begegnung der... Weiterlesen

Papst Franziskus zurück im Vatikan: Ein …

Nach mehr als fünf Wochen in der römischen Gemelli-Klinik ist Papst Franziskus am Sonntag in den Vatikan zurückgekehrt. Sein Genesungsweg bleibt jedoch anspruchsvoll: Eine zweimonatige Rekonvaleszenz unter strenger ärztlicher Aufsicht... Weiterlesen

Aufrüstung allein sichert keinen Frieden…

Friedensappell zum Abschluss der Bischofskonferenz Mit eindringlichen Worten hat Erzbischof Franz Lackner, Vorsitzender der österreichischen Bischofskonferenz, an die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft appelliert. "Waffen alleine werden den Frieden nicht sichern", betonte... Weiterlesen

Welt in Unordnung! - Neue Weltordnung? G…

Ein Forum für sicherheitspolitische und friedensethische Debatten Die Gemeinschaft Katholischer Soldaten (GKS) der Deutschen Bundeswehr lud vom 16.18.03.2025 in die renommierte GKS-Akademie Oberst Dr. Helmut Korn ein. Die Veranstaltung, die im... Weiterlesen

Ein Appell aus der Klinik: Papst Franzis…

In einer Welt, die von Kriegen und Konflikten zerrüttet ist, erhebt Papst Franziskus seine Stimme aus ungewohnter Umgebung. Aus der römischen Gemelli-Klinik heraus, in der er sich derzeit in medizinischer... Weiterlesen

Feierlicher Gottesdienst und Austausch i…

Die Frühjahrsvollversammlung der Österreichischen Bischofskonferenz fand in diesem Jahr in der traditionsreichen Erzabtei Pannonhalma in Ungarn statt. Ein Höhepunkt der Zusammenkunft war der festliche Gottesdienst zum Hochfest des heiligen Josef... Weiterlesen

Johannes Nepomuk – Der Brückenheilige un…

Ein Heiliger zwischen Legende und Geschichte Johannes Nepomuk, auch bekannt als Jan Nepomucký, ist eine der faszinierendsten Heiligengestalten Mitteleuropas. Sein Leben und Martyrium prägten nicht nur die katholische Kirche, sondern auch... Weiterlesen