Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Diözese

Aktuelles aus der Diözese

Der Muttertag - ein Feiertag, der in vielen Ländern auf der ganzen Welt gefeiert wird. Ein Tag, um die Mütter und ihre Rolle in der Gesellschaft zu ehren. Der Ursprung und die Entwicklung des Muttertags lassen sich auf verschiedene historische und kulturelle Einflüsse zurückführen.

Die Ursprünge des Muttertags lassen sich bis ins antike Griechenland zurückverfolgen, wo die Göttin Rhea, die als Mutter der Götter angesehen wurde, geehrt wurde. Später entwickelte sich in der römischen Zeit ein Fest namens "Hilaria", bei dem die Muttergöttin Cybele gefeiert wurde.

Die moderne Form des Muttertags entstand jedoch im frühen 20. Jahrhundert. Die Begründerin des modernen Muttertags war Anna Jarvis, eine US-amerikanische Aktivistin. Sie wollte einen Tag schaffen, an dem die Mütter für ihre unermüdliche Arbeit und Liebe gewürdigt werden sollten. Im Jahr 1908 organisierte Jarvis den ersten offiziellen Muttertag in Grafton, West Virginia, um ihrer eigenen verstorbenen Mutter zu gedenken. Die Idee verbreitete sich schnell in den Vereinigten Staaten und gewann an Beliebtheit.

1914 erklärte der US-Kongress den zweiten Sonntag im Mai zum offiziellen Muttertag. Bald darauf wurde der Muttertag in vielen Ländern auf der ganzen Welt übernommen und angepasst. Der Tag dient dazu, Mütter zu feiern und ihnen Anerkennung und Dankbarkeit auszudrücken.

Die Bedeutung des Muttertags variiert je nach kulturellen Traditionen und individuellen Perspektiven. Im Allgemeinen wird er jedoch als Gelegenheit gesehen, Liebe und Dankbarkeit für die Mütter und ihre Rolle in der Familie und Gesellschaft zum Ausdruck zu bringen. Der Muttertag wird oft mit Blumen, Geschenken, Karten und besonderen Gesten gefeiert, um den Müttern Wertschätzung entgegenzubringen.

Es ist wichtig anzumerken, dass der Muttertag nicht ohne Kontroversen ist. Einige argumentieren, dass er zu kommerzialisiert ist und den eigentlichen Sinn der Anerkennung von Müttern und ihrer Arbeit verloren hat. Dennoch bleibt der Muttertag ein bedeutender Feiertag, der die Mütter weltweit ehrt und ihre bedeutsame Rolle in unseren Leben würdigt.

Vor genau 100 Jahren wurde in Österreich erstmals der Muttertag in seiner heutigen Form gefeiert. Eine treibende Kraft hinter dieser Entwicklung war Marianne Hainisch, eine bedeutende österreichische Frauenrechtlerin und Sozialreformerin. Hainisch engagierte sich aktiv für die Rechte von Frauen und Kindern und erkannte die Wichtigkeit eines speziellen Tages, um Mütter zu ehren. Inspiriert von internationalen Bestrebungen zur Einführung eines Muttertags, führte sie in Österreich die Bewegung zur Etablierung dieses Feiertags an.

Die erste offizielle Muttertagsfeier in Österreich fand im Jahr 1924 statt. Seitdem wird der zweite Sonntag im Mai jedes Jahr als Gelegenheit genutzt, um den Müttern Dankbarkeit und Anerkennung entgegenzubringen. Der Muttertag wurde schnell zu einem festen Bestandteil des österreichischen Kalenders und entwickelte sich zu einem beliebten Anlass, um Mütter zu feiern und zu verwöhnen.

Präsident Landau am "Europatag": Würde des Menschen im Fokus der Politik

Die europäischen Caritasverbände haben anlässlich des "Europatags" (9. Mai) in Brüssel eindringlich dazu aufgerufen, die Wahrung eines "Europa der Solidarität" sicherzustellen. Sie betonten, dass sozialer Zusammenhalt und Frieden weiterhin vorrangige Ziele der europäischen Politik sein müssten. Michael Landau, Präsident von Caritas Europa, unterstrich, dass die unantastbare Würde des Menschen das zentrale Anliegen jeglichen politischen Handelns sein müsse. Er hob hervor, dass sozialer Friede insbesondere an den Rändern der Gesellschaft Gestalt gewinne.

Das "Friedensprojekt Europa"

Landau würdigte Europa als ein "Friedensprojekt", das nur Bestand haben könne, wenn es eine gute Zukunft für alle Menschen in Europa gewährleiste. Sozialdienstleister spielten hierbei eine entscheidende Rolle, indem sie oft in Krisenzeiten als letzter Rettungsanker für Bedürftige fungierten. Es sei von höchster Bedeutung, die Hilfsorganisationen zu stärken und optimale Rahmenbedingungen für ihre Arbeit zu schaffen. Landau betonte, dass "mehr Europa, nicht weniger" benötigt werde, um diese Ziele zu erreichen.

Historische Bedeutung des 9. Mai 1950

Caritas Europa erinnerte an die historische Rede von Robert Schuman am 9. Mai 1950, die den Grundstein für ein "Europa der Solidarität" legte. Diese Grundsätze seien tief in der katholischen Kirche verwurzelt. Die Caritas setze diese Grundsätze täglich in die Praxis um, indem sie soziale Dienste und humanitäre Hilfe für über 25 Millionen Menschen auf dem gesamten Kontinent bereitstelle und deren Leben maßgeblich verändere.

Generalversammlung in Brüssel

Die Stellungnahme wurde bei der dreitägigen Generalversammlung in Brüssel verabschiedet, an der 92 Caritas-Spitzen aus 37 Ländern teilnahmen. Diese diskutierten den Kernauftrag des Netzwerks und seine Rolle bei der Bewältigung der heutigen Herausforderungen in Europa angesichts zunehmender Ungleichheit und neuer Sicherheitsbedrohungen. Die Caritas Europa bekräftigte ihre Mission, ein soziales Europa zu fördern, in dem die Bereitstellung von Sozialdienstleistungen im Vordergrund steht und niemand zurückgelassen wird.

Ausblick auf die Europawahlen 2024

Mit Blick auf die bevorstehenden Europawahlen forderte die Caritas Europa die zukünftigen Verantwortlichen der Union dazu auf, die Ursachen sozialer Ungleichheit zu überwinden, nicht nur innerhalb der Europäischen Union der 27, sondern weit darüber hinaus.

Quelle: kathpress.at / redigiert durch ÖA

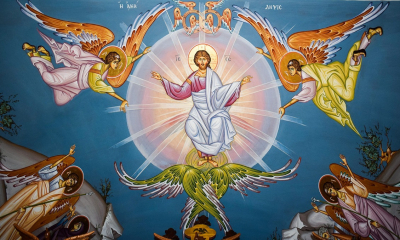

Wissenswertes rund um das Fest Christi Himmelfahrt

Am 40. Tag nach Ostern, in diesem Jahr am Donnerstag, den 9. Mai, feiern Christen weltweit das Hochfest Christi Himmelfahrt. Dieses Fest markiert die Rückkehr Jesu Christi als Sohn Gottes zu seinem Vater im Himmel. Doch was verbirgt sich hinter diesem bedeutenden Ereignis?

Die Bedeutung von Christi Himmelfahrt

Das Fest der Christi Himmelfahrt erzählt von der letzten Begegnung Jesu mit seinen Jüngern, bei der er "vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken" (Apg 1,9). Diese symbolische Aufnahme in die Gott versinnbildlichende Wolke markiert den endgültigen Eintritt Jesu in die Herrlichkeit Gottes.

Ursprünglich war die Himmelfahrt Christi eng mit dem Pfingstfest verbunden, bis sich im 4. Jahrhundert ein eigenständiges Fest am 40. Tag nach Ostern entwickelte. Diese Zeitangabe ist symbolisch "aufgeladen", da die Zahl 40 in der Bibel für Zeiten des Übergangs und der Vorbereitung steht – wie die 40 Jahre der Israeliten in der Wüste oder die 40-tägige Fastenzeit Jesu.

Brauchtum und Feiern

In vielen Pfarren wird rund um Christi Himmelfahrt traditionell das Fest der Erstkommunion gefeiert. In einigen Regionen des deutschsprachigen Raums wird ein besonderes Brauchtum gepflegt: Eine Christusfigur wird durch ein "Heiliggeistloch" in der Kirchendecke nach oben gezogen, um die Himmelfahrt Jesu bildlich darzustellen.

Die Zeit zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten wird als Vorbereitungszeit betrachtet, in der um die Gabe des Heiligen Geistes gebetet wird.

Die Aktualität von Christi Himmelfahrt

Was bedeutet der Himmel heute für uns? Während "sky" den äußeren, geographischen Himmel beschreibt, meint "heaven" den inneren, spirituellen Himmel – Gott selbst, überall und nirgends. Christi Himmelfahrt betont die bleibende Gegenwart Jesu Christi in der Gemeinde, auch nach seiner Himmelfahrt. Sein Gang zum Vater ist kein Rückzug in den Ruhestand, sondern ein Anfang. Diese Feier erinnert uns daran, dass Gott unsichtbar, aber allgegenwärtig ist. Christus wirkt "vom Himmel her" und lädt uns ein, über das Irdische hinauszuschauen und das zu suchen, was droben ist. Seine Spuren sind da, denen wir folgen können, bis zu dem Ort, zu dem auch wir berufen sind.

Christi Himmelfahrt ist somit nicht nur ein historisches Ereignis, sondern auch eine Aufforderung zur Hoffnung und zur Suche nach dem Transzendenten im Alltäglichen.

Novizen der österreichischen Männerorden erlebten eine außergewöhnliche Begegnung in der Mauterner Raab-Kaserne während ihrer Novizenwoche im Exerzitienhaus St. Altmann im Stift Göttweig.

Begleitet von Propst Petrus Stockinger vom Stift Herzogenburg und Prior P. Maximilian Krenn vom Stift Göttweig, betraten die Novizen am Montag, dem 29. April 2024, die Kaserne, um sich mit Soldaten zu treffen und auszutauschen.

Die Gruppe wurde herzlich vom Kommandanten des Stabsbataillons 3, Oberstleutnant Reinhard Friedl, sowie vom Militärpfarrer, Militärsuperior Oliver Hartl, empfangen.

Nach einer Vorstellungsrunde und einer Einführung in die Aufgaben des Stabsbataillons 3 erkundeten die Novizen die Kaserne, bevor sie zu einem themenorientierten Austausch zwischen Ordensleuten und Soldaten sowie einem geselligen Abschluss in der Cafeteria übergingen.

Novizen sind Mitglieder von Ordensgemeinschaften, die sich im ersten Jahr ihrer Ordensausbildung befinden. Während dieser Zeit sollen sie sich intensiv mit dem spirituellen Leben und den Werten der jeweiligen Gemeinschaft auseinandersetzen. Die Novizenwoche dient dazu, den Novizen eine Vielzahl von Erfahrungen zu bieten und sie in den Austausch mit anderen Gemeinschaften einzubeziehen. Sie sollen ihre Berufung vertiefen und die Grundlagen für ihr zukünftiges Leben als Ordensmitglied legen. In dieser Phase werden sie von erfahrenen Mitgliedern begleitet und erhalten Einblicke in das klösterliche Leben sowie in die apostolischen Aktivitäten der Gemeinschaft.

Am 2. Mai durften S.E. Militärbischof Dr. Werner Freistetter und Militärgeneralvikar EKR Mag. Peter Papst hohen Besuch im Militärordinariat begrüßen. Generalsekretär MMag. Dr. Arnold Kammel kam in seiner Funktion als Sektionschef des BMLV um sich in einem persönlichen Gespräch ein Bild über die aktuellen Aufgaben und Herausforderungen der österreichischen Militärdiözese zu machen.

Der ausführliche Austausch behandelte den Auftrag der Katholischen Militärseelsorge in Österreich allgemein sowie die Organisation des Militärordinariates als dem Ministerium unmittelbar nachgeordnete militärische Dienststelle. Unter den vielfältigen Aufgaben wurde besonders der Lebenskundliche Unterricht als große Chance beurteilt, um den Rekruten wichtige Impulse zu bieten. Hier handelt es sich nicht um eine Art Religionsunterricht, sondern um die Erörterung von ethischen Fragen. Die Erfahrung zeigt, dass dieser Austausch gerne angenommen wird.

In Kontrast zu den allgemeinen gesellschaftlichen Veränderungen bewähren sich speziell die Militärseelsorger als Vertrauenspersonen und als überkonfessionelle Ansprechpartner, insbesondere in fordernden Lebensphasen, im Auslandseinsatz und in der Familienpastoral.

Am kommenden Sonntag, dem 5. Mai, steht für die Orthodoxe Kirche in Österreich das bedeutende Osterfest an. Dieser Termin, der sich von dem der westlichen Kirchen unterscheidet, wird nach dem alten Julianischen Kalender berechnet. Dabei kann es zu einer Abweichung von bis zu fünf Wochen gegenüber dem Osterdatum der Westkirche kommen. Eine gemeinsame Feier des Osterfestes wird erst im nächsten Jahr wieder möglich sein.

Feierlichkeiten in Wien: Osterliturgien und Auferstehungsprozessionen

In der griechisch-orthodoxen Dreifaltigkeitskathedrale im ersten Wiener Gemeindebezirk wird Metropolit Arsenios (Kardamakis), der Vorsitzende der Orthodoxen Bischofskonferenz in Österreich, am Samstagabend ab 22 Uhr eine feierliche mehrstündige Osterliturgie leiten. Der Gottesdienst wird mit einer Auferstehungsprozession abgeschlossen.

Ebenfalls in Wien wird Bischof Aleksij (Zanochkin) in der russisch-orthodoxen Nikolauskathedrale den Ostergottesdienst am Samstag um 23.45 Uhr leiten. In der serbisch-orthodoxen Sava-Kathedrale im dritten Bezirk beginnt die feierliche Osterliturgie um Mitternacht.

Die rumänisch-orthodoxe Andreas-Kirche in Wien-Simmering wird am Samstagabend um 23 Uhr eine große Osterprozession abhalten, gefolgt von der Liturgie. In der bulgarisch-orthodoxen Kirche in der Dunklergasse (1120 Wien) beginnt der festliche Gottesdienst in der Osternacht bereits um 21.30 Uhr. Am Ostersonntag startet die Ostervesper um 11 Uhr.

Feierlichkeiten in den Bundesländern

Nicht nur in Wien, sondern auch in anderen Bundesländern Österreichs werden zahlreiche orthodoxe Osterliturgien abgehalten. Die Griechisch-orthodoxe, Russisch-orthodoxe, Serbisch-orthodoxe, Rumänisch-orthodoxe, Bulgarisch-orthodoxe und Georgisch-orthodoxe Kirche sowie das Patriarchat von Antiochien verfügen über offizielle kirchliche Strukturen in Österreich.

Andere Ostkirchen feiern ebenfalls das Osterfest

Auch altorientalische Kirchen, darunter die Koptische, Syrisch-orthodoxe und Äthiopisch-orthodoxe Kirche, werden am 5. Mai das Osterfest begehen.

Insgesamt verspricht das orthodoxe Osterfest eine Vielfalt an liturgischen Feierlichkeiten und Festakten in ganz Österreich, die die gläubige Gemeinschaft zu einem besonderen spirituellen Erlebnis zusammenführen.

Maria als Helferin neu entdecken

Im Marienmonat Mai rückt Maria wieder verstärkt ins Zentrum der Verehrung. Für viele Gläubige symbolisiert der Mai nicht nur den Frühling und die erblühende Natur, sondern auch die Schönheit und Gnade der Gottesmutter. Doch warum gerade der Mai? Und welche Bedeutung hat Maria für Gläubige heute?

Die Schönste von allen: Maria

Anders als die eitle Königin im Märchen von Schneewittchen strebt Maria nicht nach persönlicher Anerkennung oder Ruhm. Sie wird als "die Schönste von allen" verehrt - nicht wegen äußerlicher Erscheinung, sondern wegen ihrer göttlichen Gnade. In einem alten Marienlied heißt es: "Die Schönste von allen von fürstlichem Stand / kann Schönres nicht malen ein englische Hand". Maria, die Himmelskönigin, wird als Sinnbild der wahren Schönheit angesehen.

Ein Zeichen des neuen Lebens

Im Mai werden vielerorts Maialtäre aufgebaut und Marienstatuen mit Blumen geschmückt. Diese Symbole stehen nicht nur für die erblühende Natur, sondern weisen auch auf das neue Leben hin, das Maria in die Welt gebracht hat. Als Mutter Jesu Christi symbolisiert Maria das unvergängliche Leben und die Hoffnung für Gläubige.

Vielfalt der Bezeichnungen

Maria wird mit einer Vielzahl von Titeln und Bezeichnungen verehrt, die ihre unterschiedlichen Aspekte und Rollen betonen. Von der "Gottesgebärerin" bis zur "Rosenkranzkönigin" spiegeln diese Namen die Vielfalt ihrer Fürbitte und Beistandschaft wider. Papst Franziskus fügte 2020 den Titel "Trost der Migranten" hinzu, was die aktuelle Bedeutung Mariens für Menschen in Not unterstreicht.

Die Geschichte der Maiandachten, ihre ursprünglich heidnischen Wurzeln und die Bedeutung heute

Die Maiandachten haben ihre Ursprünge in alten heidnischen Frühlingsritualen, die den Beginn der wärmeren Jahreszeit und die Wiederbelebung der Natur feierten. Diese Feste waren oft mit Fruchtbarkeitsriten verbunden und richteten sich an göttliche Weiblichkeiten oder Muttergöttinnen, die als Beschützerinnen der Natur angesehen wurden.

Mit der Christianisierung Europas wurden diese Frühlingsbräuche im Mittelalter in die christliche Tradition integriert. Anstelle der Verehrung heidnischer Gottheiten richtete sich die Aufmerksamkeit nun auf die Jungfrau Maria als Sinnbild der Reinheit und Mutterliebe. Die Maiandachten entwickelten sich zu einer speziellen Form des Marienlobs, bei der Gläubige zusammenkamen, um der Gottesmutter zu huldigen und ihre Fürsprache anzurufen.

Insbesondere zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert erlebten Maiandachten eine Blütezeit. Päpste wie Pius XII. unterstützten diese Tradition als Mittel des Friedensgebets, besonders in Zeiten des Krieges oder gesellschaftlicher Umbrüche. Marienverehrung und Maiandachten wurden zu einem wichtigen Ausdruck der Volksfrömmigkeit und symbolisierten die Hoffnung auf göttlichen Beistand und Schutz in schwierigen Zeiten.

Heute halten viele Gemeinden und Kirchen diese Tradition der Maiandachten aufrecht. Die Maiandacht ist nicht nur ein Akt der Verehrung, sondern auch eine Gelegenheit für Gläubige, sich der spirituellen Verbundenheit mit Maria bewusst zu werden und ihre Rolle als Fürsprecherin und Mutter im Glauben zu erkennen. Der Marienmonat Mai lädt daher dazu ein, Maria nicht nur als historische Figur, sondern als lebendige geistliche Kraft zu entdecken, die Trost und Hoffnung in allen Lebenslagen schenkt.

Am 23. April 2024, dem Hochfest des Heiligen Georg, dem legendären Drachentöter und Schutzpatron des Militärs, wurde in der St. Georgs-Kathedrale in Wiener Neustadt eine feierliche Patronatsmesse zelebriert. Ein Tag, an dem das Tun und Wirken dieses Heiligen wieder in Erinnerung gerufen wurde und zahlreiche verdiente Christinnen und Christen mit dem Orden des Heiligen Georgs ausgezeichnet wurden.

Die Legende des Heiligen Georg ist voller Abenteuer und Tapferkeit. Als Offizier im römischen Heer weigerte er sich, christliche Gemeinden zu unterdrücken, und wurde schließlich für seinen Glauben und seine Standhaftigkeit gemartert und enthauptet. Seine Geschichte, geprägt von Mut und Opferbereitschaft, machte ihn zum Schutzpatron vieler Orte und Regionen, darunter England, Katalonien und Genua.

In seiner Predigt hob Militärbischof Werner Freistetter die Bedeutung von Georgs Durchhaltevermögen und Opferbereitschaft hervor. Er betonte, dass der Heilige Georg nicht nur als Symbol des heldenhaften Kampfes gegen das Böse verehrt wird, sondern auch für seine Bereitschaft, sein Leben für andere zu opfern.

Im Zuge des Georgsfestes 2024 wurden auch Personen geehrt, die sich um die Seelsorge und das Laienapostolat im Österreichischen Bundesheer verdient gemacht haben. Seit 1977 wird der "Orden des Heiligen Georg" verliehen, eine Auszeichnung, die die außergewöhnlichen Verdienste um den Dienst und die Spiritualität im Militär und außerordentliche Leistungen im Sinne des christlichen Soldatentums würdigt.

Die Auszeichnung existiert in neun Stufen und wird vom Militärbischof persönlich verliehen. Sie ist ein sichtbares Zeichen der Anerkennung für diejenigen, die sich durch ihren Einsatz für die Seelsorge und das christliche Soldatentum ausgezeichnet haben.

Am 23. April 2024, dem Hochfest des heiligen Märtyrers Georg, des Kirchenpatrons der St. Georgs-Kathedrale, versammelten sich Gläubige zur Vesper im neuen Chorgestühl. Durch die Stimmen der Schola Resupina wurde die St. Georgs-Kathedrale mit meditativen Klängen erfüllt.

Dompropst Franz Xaver Brandmayr wurde von Militärdekan Stefan Gugerel herzlich zur feierlichen Vesper zum Patrozinium begrüßt. Mit dem Eröffnungshymnus, der die Worte "Gott, du deiner Streiter Anteil, Krone und Lohn" trug, wurde die Andacht eingeleitet. Die dreistimmige Psalmodie der Schola Resupina erfüllte den Raum dank der besonderen Akustik der Kathedrale und schuf eine innige Atmosphäre des Gebets.

Die Lesung wurde vom Dompropst übernommen, während Lobgesang Maries und das Vater Unser die Gebetszeit vervollständigten. Den Schlusssegen erteilte Militärdekan Gugerel. Die Kadetten der BHAK (Bundeshandelsakademie für Führung und Sicherheit) dienten als Ministranten, ihre Präsenz, ihr Mittun und Mitwirken trug zur feierlichen Gestaltung der Vesper wesentlich bei.

Nach dem Gebet wurden die Besucher der Vesper zu einem "Abstecher" in die Sakristei eingeladen, wo feine Mehlspeisen dargeboten wurden. Mit angenehmen Gesprächen und dem einen oder anderen Glaserl klang dieser besondere Tag dann aus.

Die Vesper in der St. Georgs-Kathedrale ist eine regelmäßige Andacht und findet jeden Sonntag um 20.00 Uhr statt.

Text: Mag. Serge Claus, redigiert durch die ÖA

Im Panorama der christlichen Heiligen erstrahlt der Heilige Georg in einem besonderen Glanz, unvergessen für seine mutige Tapferkeit und seinen unerschütterlichen Glauben. Doch wer war dieser legendäre Mann, dessen Name bis heute mit Heldentum und Opferbereitschaft verbunden ist? Wir werfen einen Blick auf sein Leben, seine Bedeutung und seinen Einfluss, besonders im Kontext der Stadt Wiener Neustadt.

Das Leben des Heiligen Georg

Geboren im 3. Jahrhundert in Kappadokien, einer Region im heutigen Türkei, ist das Leben des Heiligen Georg von Legenden und Überlieferungen durchwoben. Historische Quellen bestätigen seine Existenz, während die Legenden seine Taten glorifizieren. Georg wird oft als Soldat beschrieben, der während der Christenverfolgungen unter Kaiser Diokletian um 303 n. Chr. das Martyrium erlitt.

Sein Vermächtnis und seine Verehrung

Die Legenden des Heiligen Georg erzählen von seinem heldenhaften Kampf gegen einen Drachen, der eine Stadt tyrannisierte, und seinem unbeirrbaren Bekenntnis zum christlichen Glauben, selbst unter Todesandrohung. Diese Geschichten haben ihn zu einem Symbol der Standhaftigkeit und des Glaubens gemacht, weshalb er zu einem der populärsten Heiligen der christlichen Tradition wurde. Sein Gedenktag, der 23. April, wird von Gläubigen weltweit gefeiert.

Die Verehrung des Heiligen Georg erstreckt sich über viele Länder und Kulturen, wobei er als Schutzpatron verschiedener Gruppen, darunter Soldaten, Reisende und Bauern, angesehen wird. Seine Ikone schmückt Kirchen, Heiligenbilder und Schmuckstücke als Symbol der Hoffnung und des Schutzes.

Die Verbindung zu Wiener Neustadt

Wiener Neustadt hat eine besondere Bindung zum Heiligen Georg. Die St.-Georgs-Kathedrale ist ihm "gewidmet" und es findet sich am Fuße des zentralen Buntglasfensters ein Standbild des heiligen Georg, das aus Bronze gegossen wurde. 1948 wurde die Statue gestohlen und in 14 Teile zerschlagen. Es gelang aber, die Bruchstücke sicherzustellen und die Statue wieder zu restaurieren.

Am 23.04.2024 wird in der St. Georgs-Kathedrale durch Militärbischof Werner Freistetter der Orden des heiligen Georg an Personen verliehen, welche sich über längere Zeit besonders für die Militärseelsorge eingesetzt und verdient gemacht haben. Man möchte damit diese Helfer nicht nur ehren, sondern auch auf besondere Weise den Dank für deren Einsatz in und um ihre Militärpfarren sichtbar zum Ausdruck bringen.

weitere...

Der Blasiussegen: Ein Segen zum 3. Feber

Der Blasiussegen gehört zu den bekanntesten Segnungen der katholischen Kirche. Jahr für Jahr wird er rund um den 3. Februar...

WeiterlesenDie Insignien des neuen Bischof der Erzd…

Mit der Amtseinführung eines Bischofs treten Symbole in den Mittelpunkt, die weit mehr sind als liturgischer Schmuck. Die sogenannten Insignien...

WeiterlesenAdvent – Bedeutung und gelebte Tradition…

Der Advent ist eine besondere Zeit im christlichen Kalender und eröffnet zugleich das neue Kirchenjahr. Er verbindet jahrhundertealte Bräuche mit...

WeiterlesenOktober – Der Rosenkranzmonat

Der Oktober gilt traditionell als Rosenkranzmonat. Für viele mag diese Gebetsform heute altmodisch wirken, doch sie birgt eine erstaunliche Aktualität...

Weiterlesen10. September: Welttag der Suizidprävention - gemeinsam ein Zeichen setzen

Heute, am 10. September, findet weltweit der Welttag der Suizidprävention statt. Seit 2003 erinnern die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Internationale Gesellschaft für Suizidprävention (IASP) jährlich an diesem Datum daran, wie…

Informationen aus der KircheChristophorus – Schutzpatron der Reisenden (Gedenktag: 24. Juli)

Christophorus – Schutzpatron der Reisenden (Gedenktag: 24. Juli) Der heilige Christophorus zählt zu den bekanntesten und beliebtesten Heiligen – vor allem im Straßenverkehr. Als Schutzpatron der Reisenden ziert sein Bild zahlreiche…

Informationen aus der KircheHeiliger Engelbert Kolland – Patron der Soldatenkirche in der Belgier-Kaserne

Am 10. Juli feiert die katholische Kirche erstmals den offiziellen Gedenktag des heiligen Engelbert Kolland. Der Tiroler Franziskaner wurde 2024 von Papst Franziskus heiliggesprochen – als erster Österreicher seit über…

Informationen aus der Kirche

29. Juni: Apostelfürsten im Fokus: Das Hochfest zu Ehren von Petrus und Paulus

Am 29. Juni feiert die katholische Kirche das Hochfest der Apostel Petrus und Paulus – zwei prägende Gestalten des frühen Christentums. Der Gedenktag erinnert nicht an ihre Todestage, sondern an…

Informationen aus der Kirche24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenwende, Feuer und Prophetie

Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines Heiligen erinnert: Johannes den Täufer. Er gilt als der letzte…

Informationen aus der KircheFronleichnam kurz gefasst

Fronleichnam, auch bekannt als »Hochfest des heiligsten Leibes und Blutes Christi« oder international als »Corpus Christi«, ist einer der höchsten Feiertage im katholischen Kirchenjahr. Gefeiert wird er am zweiten Donnerstag…

Informationen aus der Kirche

Pfingsten kurz gefasst – Fragen & Antworten zu diesem Fest

Was feiern Christen zu Pfingsten? Pfingsten gilt als Geburtstag der Kirche. Es erinnert an die Herabkunft des Heiligen Geistes auf die Jünger – ein Ereignis, das infoge die weltweite Verkündigung des…

Informationen aus der KircheChristi Himmelfahrt: Was feiern wir da eigentlich?

Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi…

Informationen aus der Kirche14. Mai: Hl. Matthias. Der Apostel - bestimmt durch das Los

Zum Gedenktag des Hl. Matthias am 14. Mai Ein Apostel durch göttliche Wahl Der Name Matthias bedeutet „Geschenk Gottes“ – und dieser Name ist Programm: Der Heilige Matthias wurde nicht von Jesus…

Informationen aus der Kirche

- 1

- 2

- 3

Empfehlungen

Aschermittwoch: Der Beginn der Fastenzei…

Der Aschermittwoch stellt den Beginn der 40-tägigen Fastenzeit im Christentum dar, die sich bis Ostern erstreckt. Seit dem 6. Jahrhundert wird der Mittwoch als Aschermittwoch bezeichnet, der vor dem sechsten... Weiterlesen

Der Blasiussegen: Ein Segen zum 3. Feber

Der Blasiussegen gehört zu den bekanntesten Segnungen der katholischen Kirche. Jahr für Jahr wird er rund um den 3. Februar, den Gedenktag des heiligen Blasius, gespendet häufig im Anschluss an... Weiterlesen

„Darstellung des Herrn“ – Ein Fest volle…

Am 2. Feber feiert die katholische Kirche das Fest der „Darstellung des Herrn“, das im Volksmund als „Mariä Lichtmess“ bekannt ist. Doch was steckt hinter diesem Hochfest, das Licht, Weihnachten... Weiterlesen

Die Heilige Barbara – Eine Märtyrerin mi…

Am 4. Dezember begeht die Kirche den Gedenktag der hl. Barbara. Barbara von Nikomedia gehört bis heute zu den bekanntesten Heiligen der Kirche. Seit dem 7. Jahrhundert wird sie verehrt... Weiterlesen

Ein Heiliger für unsere Zeit, ein Vorbil…

Heute feiert die Kirche den heiligen Martin – einen der bekanntesten und beliebtesten Heiligen. Martin von Tours, einst römischer Soldat, später Bischof, steht für Werte, die auch heute zählen: Nächstenliebe... Weiterlesen

13. Dezember: Einladung zum Kärntner Adv…

Die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten (AKS) lädt herzlich zum traditionellen Kärntner Adventkonzert ein, das am Samstag, 13. Dezember 2025, in der prachtvollen St. Georgs-Kathedrale an der Theresianischen Militärakademie stattfindet.Das Konzert wird... Weiterlesen

66. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

"Wächter des Friedens"... ist das Thema zur heurigen Soldatenwallfahrt. Die schönsten Eindrücke der Internationalen Soldatenwallfahrt Lourdes 2025 zum Nachsehen LOURDES ist nicht nur ein Ort der Begegnung, es ist für viele eine Gelegenheit zum... Weiterlesen

24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenw…

Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines Heiligen erinnert: Johannes den Täufer. Er gilt als der letzte... Weiterlesen

Christi Himmelfahrt: Was feiern wir da e…

Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi... Weiterlesen

Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt…

Jahr für Jahr strömen Millionen Gläubige zur Grotte von Masabielle, wo 1858 der Legende nach die Jungfrau Maria einem jungen Mädchen namens Bernadette erschienen ist. Seit 1958 kommen jährlich auch... Weiterlesen

65. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

Internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes als Mahnung und Hoffnungsträger Ein Ort des Gebets, der Begegnung – und der leisen, aber kraftvollen Botschaft, dass Frieden möglich ist. Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt im südfranzösischen... Weiterlesen

Ein Moment des Innehaltens während der V…

Es ist bereits zur schönen Tradition geworden, dass sich die Pilgerleitung in Lourdes gemeinsam mit dem Aufbautrupp der Melker Pioniere eine Stunde Zeit zur Einkehr nimmt, bevor die Teilnehmer zur... Weiterlesen

Leo XIV.: Wissenswertes rund um die feie…

Am kommenden Sonntag wird es auf dem Petersplatz festlich: Papst Leo XIV. wird in sein Amt eingeführt – zehn Tage nach seiner Wahl zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Was bei... Weiterlesen

Mit Maria durch den Mai – Ein Monat der …

Von alten Riten zur geistlichen Begleiterin im Jetzt Wenn der Mai ins Land zieht, legt sich ein sanfter Schleier aus Blüten über die Landschaft – und über die Herzen vieler Gläubiger... Weiterlesen

"Nein zum Krieg der Worte" – P…

In bewegenden Worten hat sich Papst Leo XIV. an die Medienschaffenden der Welt gewandt. Bei seiner ersten offiziellen Audienz als neues Oberhaupt der katholischen Kirche sprach er nicht nur über... Weiterlesen

HABEMUS PAPAM!

Der Militärbischof für Österreich, Dr. Werner Freistetter, in einer ersten Reaktion zur Papstwahl: „Ich freue mich sehr, dass der neue Papst den Namen Leo gewählt hat. Ich durfte ihn im Februar... Weiterlesen

Weißer Rauch über Rom – Die Welt hat ein…

Ein Augenblick der Geschichte: Punkt 18:08 Uhr durchbrach ein schneeweißer Rauchschleier den römischen Abendhimmel – das uralte Zeichen, das Generationen verbindet, ließ keinen Zweifel: Die katholische Kirche hat einen neuen... Weiterlesen

Johannes Freitag - Ein Bischof offen fü…

Feierliche Weihe im Grazer Dom Am 1. Mai 2025 erlebte der Grazer Dom einen bewegenden Moment kirchlicher Erneuerung: Johannes Freitag, bisher Stadtpfarrer von Trofaiach und Seelsorgeraumleiter „An der Eisenstraße“, wurde zum... Weiterlesen

Johannes Freitag zum Weihbischof geweiht…

Ein besonderes Ereignis für Kirche und Gesellschaft Im vollbesetzten Grazer Dom wurde am Donnerstag, dem 1. Mai 2025, ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der Diözese Graz-Seckau aufgeschlagen: Der bisherige Pfarrer... Weiterlesen

Probe und Einweisung bei der Militärmusi…

Am 29. April 2025 traf sich Militärdekan Oliver Hartl, Delegationsleiter der österreichischen Teilnehmer an der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI), mit der Militärmusik Tirol in Innsbruck zu einer intensiven musikalischen Probe... Weiterlesen

Graz bereitet sich auf Bischofsweihe von…

Am 1. Mai erhält die steirische Landeshauptstadt hohen kirchlichen Besuch – zur Weihe des neuen Weihbischofs der Diözese Graz-Seckau, Johannes Freitag, wird eine Vielzahl an geistlichen Würdenträgern, politischen Repräsentanten und... Weiterlesen

Österreich nimmt Abschied von Papst Fran…

Ein Requiem im Wiener Stephansdom vereinte Kirche, Politik und Gläubige Mit einem feierlichen Requiem im Wiener Stephansdom verabschiedete sich Österreich am Montagabend offiziell von Papst Franziskus. Unter großer Anteilnahme von Kirche... Weiterlesen

Einweisung für das Aufbaukommando PMI Lo…

Am 28. April 2025 fand in der Birago-Kaserne Melk eine Einweisung für das Aufbaukommando der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI) nach Lourdes statt. Das Kommando wird heuer vom Pionierbataillon 3 –... Weiterlesen

Ostern bei AUTCON27/UNIFIL im LIBANON

Derzeit befinden sich 164 Soldatinnen und Soldaten im Einsatzraum. Die Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Kontingents, sind unter anderem für die Logistik sowie die Brandbekämpfung im Camp NAQOURA verantwortlich. Zu den... Weiterlesen

Chrisammesse mit Militärbischof Freistet…

In der Soldatenkirche in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim feierte am Dienstag der Karwoche Militärbischof Dr. Werner Freistetter in Konzelebration mit dem erst kürzlich ernannten Weihbischof für die Diözese Graz-Seckau, Militäroberkurat... Weiterlesen

Schriftenreihe der Militärbischöflichen …

Die Schriftenreihe der Militärbischöflichen Bibliothek behandelt Fragen der Soldatenseelsorge und militärischen Berufsethik, der Rolle von Religion im militärischen Kontext und ihres Beitrags zum Frieden. Sie wird vom evangelischen Militärsuperintendenten und... Weiterlesen

Ein Fels des Gebets: Johannes Paul II. z…

Ein Erbe der Spiritualität und Standhaftigkeit Am 2. April 2005 schloss Papst Johannes Paul II. nach beinahe 27 Jahren im Amt für immer die Augen. Zwanzig Jahre später gedenken Gläubige auf... Weiterlesen

Todestag von Papst Johannes Paul II. jäh…

Am 2. April 2005 nahm die ganze Welt Anteil am Sterben von Johannes Paul II. Das Gedenken an den über 26 Jahre lang regierenden Papst wird auch in Österreich hochgehalten... Weiterlesen

Papst Franziskus: Ein eindringlicher App…

Ein Mahnruf aus dem Vatikan: Der Pontifex fordert in seiner Sonntagsbotschaft verstärkte Friedensbemühungen in Krisengebieten weltweit. Papst Franziskus hat mit Nachdruck an die politischen Führer des Südsudan appelliert, Spannungen abzubauen und... Weiterlesen

Das ewige Ringen um den Ostertermin

Eine historische Chance bleibt ungenutzt In einem seltenen Zufall fallen 2025 die Ostertermine der katholischen, protestantischen und orthodoxen Kirchen auf denselben Tag: den 20. April. Ein willkommener Anlass, um ein seit... Weiterlesen

Fastentücher: Eine alte Tradition in der…

In der Fastenzeit bietet sich in vielen Kirchen ein besonderes Bild: Altar und bildliche Darstellungen Jesu werden hinter kunstvoll gestalteten Tüchern verborgen. Doch was steckt hinter dieser Tradition? Wo liegen... Weiterlesen

25. März: Mariä Verkündigung - Ein …

Am 25. März begeht die katholische Kirche das Hochfest der Verkündigung des Herrn. Der Ursprung dieses besonderen Tages liegt in einer der bewegendsten Szenen des Neuen Testaments: der Begegnung der... Weiterlesen