Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Informationen aus der Kirche (55)

Der Blasiussegen gehört zu den bekanntesten Segnungen der katholischen Kirche. Jahr für Jahr wird er rund um den 3. Februar, den Gedenktag des heiligen Blasius, gespendet häufig im Anschluss an die heilige Messe, vielerorts auch bereits zu Mariä Lichtmess oder am darauffolgenden Sonntag. Als Sakramentale richtet er sich an das konkrete Leben der Menschen und bringt die Bitte um Schutz und Heil zum Ausdruck, besonders vor Krankheiten des Halses.

Der heilige Blasius von Sebaste

Seinen Ursprung hat der Segen in der Verehrung des heiligen Blasius von Sebaste. Über sein Leben ist historisch nur wenig gesichert. Der Überlieferung zufolge war er im 3. Jahrhundert zunächst als Arzt tätig und wurde später Bischof von Sebaste, einer Stadt im heutigen Armenien. Während der Christenverfolgungen zog er sich in eine Höhle zurück, von wo aus er dennoch sein Bistum leitete. Legenden berichten, dass er dort in enger Verbundenheit mit der Natur lebte und nicht nur Menschen, sondern auch Tiere heilte.

Verfolgung und Martyrium

Sein Leben endete im Martyrium. Nachdem er entdeckt und vor den Statthalter Agricola geführt worden war, weigerte sich Blasius, den römischen Göttern zu opfern. Er wurde gefoltert und schließlich um das Jahr 316 enthauptet. Die Folterinstrumente – eiserne Wollkämme – wurden später zu seinem typischen Attribut in der christlichen Kunst.

Die Legende von der Fischgräte

Besonders prägend für seine Verehrung ist eine Erzählung, die Blasius bis heute bekannt gemacht hat: Während seiner Gefangenschaft soll er durch sein Gebet einen Jungen gerettet haben, der an einer verschluckten Fischgräte zu ersticken drohte. Dieses Wunder begründete seinen Ruf als Helfer bei Halskrankheiten. Schon früh verband sich damit die Praxis eines Segens, der um Schutz für Leib und Leben bittet.

Ursprung und Entwicklung des Blasiussegens

Bereits im 6. Jahrhundert findet sich der Blasiussegen in medizinischen Textsammlungen, seit dem 17. Jahrhundert ist seine liturgische Spendung belegt. Der eigentliche Segen wird durch einen Priester oder Diakon gespendet. Dabei werden dem Gläubigen zwei gekreuzte, brennende Kerzen vor den Hals gehalten. Die Segensworte bitten um Bewahrung vor Krankheit und allem Bösen oder um Gesundheit und Heil auf die Fürsprache des heiligen Blasius und lauten: "Auf die Fürsprache des heiligen Blasius bewahre dich der Herr vor Halskrankheit und allem Bösen. Es segne dich Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist."

Kerzen, Zeichen und Deutung

Die Kerzen selbst gehen ebenfalls auf eine Legende zurück: Eine Frau, deren Schwein von einem Wolf geraubt worden war, soll durch das Gebet des Blasius ihr Tier unversehrt zurückerhalten haben. Aus Dankbarkeit brachte sie ihm Brot, Fleisch und eine Kerze. Daraus entwickelte sich das bis heute gebräuchliche Zeichen der gekreuzten Kerzen.

Der Blasiussegen versteht sich dabei nicht als magische Handlung. Er will keine Garantie für Gesundheit geben, sondern das Vertrauen auf Gottes Nähe stärken – auch angesichts von Krankheit und Verletzlichkeit.

Blasius im kirchlichen und kulturellen Gedächtnis

Über den liturgischen Rahmen hinaus hat der heilige Blasius vielfältige Spuren hinterlassen. Er zählt zu den vierzehn Nothelfern, ist Schutzpatron unter anderem der Hals-Nasen-Ohren-Ärzte, der Weber, Schneider und Musiker. In Dubrovnik wird er als Stadtpatron verehrt, zahlreiche Kirchen und Kapellen tragen seinen Namen.

Brauchtum und Gegenwart

Auch im Volksglauben lebt Blasius fort, etwa in Bauernregeln, die seinen Gedenktag mit dem nahenden Ende des Winters verbinden. So bleibt der heilige Blasius eine Gestalt, die über Jahrhunderte hinweg Menschen angesprochen hat. Seine Verehrung verbindet die Sorge um die körperliche Gesundheit mit der Hoffnung auf inneren Halt. Der Blasiussegen bringt diese Verbindung bis heute zum Ausdruck – leise, schlicht, unauffällig und mitten im Alltag.

Quellen: https://de.wikipedia.org/wiki/Blasiussegen, https://www.katholisch.at/aktuelles/151933/kirche-begeht-lichtmess-und-blasius-mit-kerzen-und-halssegnungen, https://www.vaticannews.va/de/kirche/news/2026-01/lichtmess-blasius-segen-kirche-fest-jesus-brauchtum-glaube.html

Mit der Amtseinführung eines Bischofs treten Symbole in den Mittelpunkt, die weit mehr sind als liturgischer Schmuck. Die sogenannten Insignien – ursprünglich Abzeichen oder Ehrenzeichen – haben sich im Lauf der Kirchengeschichte zu sichtbaren Zeichen des geistlichen Amtes entwickelt. Sie verweisen auf Auftrag, Verantwortung und die enge Bindung an Kirche und Glauben.

Zu den bischöflichen Insignien zählen der Hirtenstab (Pastorale), die Bischofsmütze (Mitra), der Bischofsring und das Brustkreuz (Pektorale). Als zusätzliches Zeichen seiner Stellung erhält ein Erzbischof das Pallium, das ihm vom Papst verliehen wird.

Der Hirtenstab – Zeichen der Leitung

Der Bischofsstab wird dem neuen Bischof mit den Worten überreicht: „Ich übergebe dir diesen Stab als Zeichen des Hirtenamtes.“ Er macht deutlich, dass der Bischof seiner Diözese vorsteht, Verantwortung übernimmt und für die ihm anvertrauten Menschen Sorge trägt. Der Stab, den der neue Erzbischof künftig verwendet, stammt von Weihbischof Krätzl und wird ihm vom Domkapitel auf Amts- und Lebenszeit übergeben – ein Zeichen des Vertrauens und der Kontinuität.

Die Mitra – Auftrag zu einem aus dem Glauben heraus geführten Leben

Die Mitra gilt heute als Zeichen des bischöflichen Amtes und ist mit dem Wunsch verbunden, der Bischof möge „mit dem Glanz der Heiligkeit“ umgeben sein. Gemeint ist ein Leben, das aus dem Glauben heraus gestaltet wird und in dem Entscheidungen aus dieser Haltung erwachsen. Die Mitra von Erzbischof Grünwidl ist symbolisch gestaltet: Wellenlinien gehen in die sieben Flammen des Heiligen Geistes über – ein Verweis auf geistliche Kraft, Erneuerung und Führung.

Der Bischofsring – Ausdruck der Treue

Der Ring steht für die bleibende Verbundenheit und Treue des Bischofs zur Kirche. Bei der Übergabe heißt es: „Trag diesen Ring als Zeichen deiner Treue.“ Erzbischof Josef entschied sich für eine Nachbildung des Konzilsrings. Dargestellt sind Jesus Christus sowie die Apostelfürsten Petrus und Paulus – Sinnbilder für Auftrag, Zeugnis und kirchliche Einheit.

Das Brustkreuz – ursprünglich ein Zeichen des Schutzes, für Bischof Josef auch ein Bekenntnis zum Guten Hirten

Als Brustkreuz wählte der neue Erzbischof eine Kopie des Pektorales von Papst Franziskus. Es zeigt Christus als Guten Hirten sowie den Heiligen Geist in Gestalt einer Taube. Das Kreuz wird so zum persönlichen Glaubenszeichen und zugleich zum öffentlichen Bekenntnis zum pastoralen Dienst.

Das Pallium – Verbindung mit dem Papst

Das Pallium ist ein schmaler, weißer Wollschal mit sechs schwarzen Seidenkreuzen. Es dient als Amtszeichen der Metropoliten und symbolisiert die besondere Verbindung des Erzbischofs mit dem Papst. Mit der Verleihung bestätigt der Papst die Jurisdiktion des Erzbischofs innerhalb seiner Kirchenprovinz. Die Herstellung des Palliums folgt einer alten Tradition: Die Wolle stammt von zwei Lämmern, die am Fest der heiligen Agnes am 21. Januar gesegnet werden.

Die Insignien eines Erzbischofs sind damit mehr als sichtbare Zeichen eines Amtes. Sie erzählen von Verantwortung, geistlicher Sendung und der Verwurzelung in einer jahrhundertealten Tradition, die bis heute das kirchliche Leben prägt.

Am 4. Dezember begeht die Kirche den Gedenktag der hl. Barbara. Barbara von Nikomedia gehört bis heute zu den bekanntesten Heiligen der Kirche. Seit dem 7. Jahrhundert wird sie verehrt, später reihte man sie in den Kreis der 14 Nothelfer ein. Ihre Geschichte ist von Mut, Überzeugungskraft, dem Einstehen für den christlichen Glauben und Leid geprägt – und hat bis heute besondere Bedeutung, nicht zuletzt beim österreichischen Bundesheer.

Die Legende: Glaube gegen den Willen des Vaters

Laut Überlieferung lebte Barbara im 3. Jahrhundert in Nikomedia, dem heutigen Izmit. Ihr Vater, Dioskuros von Nikomedia, war ein wohlsituierter Kaufmann und hielt wenig vom christlichen Glauben. Um seine Tochter davon fernzuhalten, ließ er sie in einem Turm einsperren. Doch Barbara fand ihren eigenen Weg hin zum christlichen Glauben: Während einer Reise des Vaters ließ sie sich heimlich – gegen seinen Willen – taufen.

Als der Vater von ihrer Entscheidung erfuhr, kam es zum Bruch. Barbara flüchtete, versteckte sich in einem Felsspalt, wurde jedoch verraten. Grausame Folter und das Todesurteil folgten. Ihr eigener Vater soll die Enthauptung vollstreckt haben, und er wurde – so besagt es die Legende – unmittelbar danach vom Blitz getroffen.

Eine Heilige mit vielen Aufgaben

Barbara wird als Schutzpatronin gegen plötzlichen Tod, bei Gewitter und Feuergefahr angerufen. Ihre Patronate umfassen zahlreiche Handwerks- und Gefahrenberufe: Bergleute, Feuerwehrleute, Baumeister, Zimmerleute, Elektriker, Sprengmeister und viele mehr. Auch Mädchen und Gefangene stellten sich unter ihren Schutz.

Heiligenattribute

Die Darstellungen Barbaras greifen verschiedene Elemente ihrer Legende auf und verbinden sie mit den Hoffnungen jener, die sie anrufen:

Turm mit drei Fenstern – Erinnerung an ihren Glaubensmut und das Zeichen der Dreifaltigkeit.

Kelch und Hostie – Verweis auf die Erzählung, ein Engel habe ihr vor der Hinrichtung die Sterbesakramente gereicht.

Kanonenrohr – ein Attribut, das in späterer Zeit entstand. Artilleristen sahen in Barbara jene, deren Blitzschlag so „zielgenau“ traf, wie sie es sich für ihre Geschütze wünschten.

Fackel – Symbol für ihre Standhaftigkeit im Glauben.

Bergmannswerkzeuge – Erinnerung an den Felsspalt, der sich Barbara öffnete, und Grundlage ihrer Rolle als Schutzpatronin der Bergleute.

Diese Vielfalt an Symbolen zeigt, wie unterschiedlich Menschen im Laufe der Zeit mit Barbara und ihrer Geschichte in Beziehung traten, ihre Hilfe erbaten und sich unter ihren Schutz stellten.

Die Heilige Barbara beim Bundesheer

Besonders lebendig ist der Barbarakult im österreichischen Bundesheer, vor allem bei den Artilleristen. Für sie ist die Heilige Barbara Schutzpatronin. Jahr für Jahr werden rund um den 4. Dezember die Barbarafeiern begangen. Drei Anliegen stehen dabei im Zentrum: Dankbarkeit für ein unfallfreies Jahr an den Waffen, das Gedenken an verstorbene Kameraden und die Bitte um Schutz für die kommende Dienstzeit.

Neben den Artilleristen schließen sich auch Pioniere, Feuerwerker, die Kampfmittelbeseitigung, die Heeresflugabwehr sowie der Sprengdienst der Feuerwehren dieser Tradition an.

Tradition mit Geschichte: Das „Schlagen“ der Artilleristen

Der feierlichste Moment der Barbarafeier ist das sogenannte „Schlagen“ zu Stuck- oder Büchsenmeistern. Diese Zeremonie beginnt mit dem Einzug des Herolds, begleitet von Trommelwirbel. Dann erscheint die Heilige Barbara – dargestellt von einer Soldatin oder Heeresangestellten – mit Schwertträger und Stuckknechten.

Mit historischen Worten und festen Ritualen werden Soldaten, die ihre Ausbildung abgeschlossen haben, feierlich in den Stand der Artilleristen aufgenommen. Auch Ehrungen sowie Ernennungen zu „Büchsenmeistern honoris causa“ gehören dazu. Zum Abschluss überreichen die Kommandanten die Urkunden, und ein Schluck Rotwein darf traditionell nicht fehlen.

Eine Tradition, die fortlebt und weitergegeben wird

Die Barbarafeier ist heute weit mehr als ein dekoratives Ritual. Sie verbindet Soldatinnen und Soldaten über Generationen hinweg, schafft Identität und mahnt zu Sorgfalt und Kameradschaft. Die Heilige Barbara steht damit sinnbildlich für Verantwortung, Mut, Hilfe und Schutz – Werte, die im Soldatenalltag nichts an Bedeutung verloren haben.

Quellen:

BARBARA: Heilige Barbara - Bruck an der Leitha

Bundesheer - Aktuell - Barbarafeier beim Aufklärungs- und Artilleriebataillon 7

Joachim Schäfer: Artikel Barbara, aus dem Ökumenischen Heiligenlexikon - https://www.heiligenlexikon.de/BiographienB/Barbara.htm

Barbaratag - Alles zum Fest der heiligen Barbara | Vivat! Magazin

Der Advent ist eine besondere Zeit im christlichen Kalender und eröffnet zugleich das neue Kirchenjahr. Er verbindet jahrhundertealte Bräuche mit spiritueller Tiefe und schafft einen Raum, in dem Vorfreude und Besinnung gleichermaßen Platz finden.

Wann beginnt und endet der Advent?

Der Advent startet immer am vierten Sonntag vor Weihnachten, dem ersten Adventssonntag, und endet am Heiligen Abend, dem 24. Dezember. Abhängig davon, auf welchen Wochentag Weihnachten fällt, variiert die Dauer zwischen 22 und 28 Tagen.

Die Bedeutung der Farben im Advent

In der liturgischen Farbgebung dominiert während des Advents Violett. Es steht für Besinnung, Umkehr und Vorbereitung. Am dritten Adventssonntag, dem sogenannten Gaudete-Sonntag, kommt Rosa hinzu – eine Farbe, die die Freude über das nahende Weihnachtsfest aufgreift und den Charakter dieses Sonntags besonders hervorhebt.

Brauchtum rund um den Advent

Die Rorate-Messe

Zu den eindrucksvollsten Traditionen der Adventszeit zählt die Rorate-Messe. Sie wird frühmorgens gefeiert, meist noch in völliger Dunkelheit, nur begleitet vom warmen Licht zahlreicher Kerzen. Ihren Namen trägt sie nach der lateinischen Antiphon „Rorate caeli desuper“ – einem Ruf nach dem ersehnten Erlöser. Viele empfinden diese Gottesdienste als ruhigen, kraftvollen Start in den Tag.

Auch in den Militärpfarren werden Rorate-Messen gefeiert und erfreuen sich großer Beliebtheit. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Militärpfarre oder auf deren Homepage, wann diese im Advent stattfinden. (z.B: 11.12.25: 0645 Uhr - Rorate in der Soldatenkirche am TÜPl Allentsteig)

Adventskranz

Der Adventskranz aus immergrünem Reisig mit vier Kerzen steht für Hoffnung und Beständigkeit. Jeden Adventssonntag wird eine weitere Kerze entzündet, bis schließlich alle vier brennen und das Licht immer heller wird.

Die Farben der Adventskerzen tragen – je nach Tradition – unterschiedliche Bedeutungen: Rote Kerzen: Rot steht für das Blut Jesu Christi, das er am Kreuz vergießen wird. Damit verbinden sich Krippe und Kreuz bereits in diesem frühen Symbol des Advents. Violette und rosafarbene Kerzen: Diese Farbgestaltung orientiert sich an der katholischen Liturgie. Drei Kerzen sind violett, eine ist rosa – passend zu den liturgischen Gewändern der Adventszeit. Die rosafarbene Kerze wird am dritten Adventssonntag entzündet, dem „Gaudete“-Sonntag. Er markiert die Halbzeit des Advents und steht für die große Vorfreude auf die Ankunft Christi. Daher ist an diesem Tag auch ein rosafarbenes Messgewand erlaubt.

Segnung der Adventkränze in der Militärseelsorge

In den letzten Tagen vor dem ersten Adventsonntag werden in vielen Militärpfarren die Adventkränze gesegnet. Anschließend gehen sie in die einzelnen Abteilungen und Kompanien mit und bringen so den Advent auch in die Kasernen. Ein stilles, aber eindrucksvolles Zeichen dafür, dass diese besondere Zeit überall ihren Platz findet.

(Bilder dazu siehe https://www.facebook.com/profile.php?id=100064642987018, https://www.facebook.com/photo/?fbid=850325350817937&set=pcb.2299642550478187, https://www.facebook.com/groups/346874469088348)

Adventkalender

Ursprünglich geschaffen, um Kindern die Wartezeit bis Weihnachten zu verkürzen, gehört der Adventskalender heute für viele Familien einfach dazu.

Nikolausfest

Am 6. Dezember erinnert das Nikolausfest an den heiligen Nikolaus – für Kinder ein freudiger Höhepunkt inmitten der Adventswochen.

Und auch in den Kasernen kehrt der Nikolaus ein: Auf spektakuläre Weise im Fliegerhorst Vogler in Hörsching, wo er – im wahrsten Sinne des Wortes – vom Himmel kommt, und in der Burg in Wiener Neustadt, wo der Nikolaus hoch zu Ross im Innenhof erscheint und die Kinder beschenkt.

Die Botschaft des Advents

Der Advent ist mehr als eine Zeit des Wartens. Er lädt dazu ein, innerlich zur Ruhe zu kommen und sich neu zu orientieren. Mit jeder Kerze, die am Adventskranz entzündet wird, wächst das Licht – ein Bild für das Kommen Jesu, des „Lichts der Welt“. Auch heute, in einer oft schnellen und lauten Welt, bietet der Advent die Chance, Gemeinschaft zu pflegen, innezuhalten und den wahren Kern des Weihnachtsfestes wiederzuentdecken.

Quellen kathpress.at, veniat.de, https://www.erzbistum-koeln.de/presse_und_medien/magazin/Was-ist-Advent-Ursprung-und-Bedeutung-der-Vorweihnachtszeit/

Heute feiert die Kirche den heiligen Martin – einen der bekanntesten und beliebtesten Heiligen. Martin von Tours, einst römischer Soldat, später Bischof, steht für Werte, die auch heute zählen: Nächstenliebe, Mut und Mitmenschlichkeit. Seine bekannteste Tat, den Mantel mit einem frierenden Bettler zu teilen, ist mehr als eine alte Geschichte. Sie erinnert daran, hinzusehen, wo Menschen Hilfe brauchen.

Patron der Armen und Außenseiter

Martin wurde um 316 im heutigen Ungarn geboren und diente als Offizier im römischen Heer. Die Begegnung mit dem Bettler von Amiens veränderte alles: Er teilte seinen Mantel, sah in der Nacht Christus im Traum – und entschied sich für ein anderes Leben.

Er verließ das Militär, ließ sich taufen und kümmerte sich um die Ärmsten. Bis heute gilt er als Schutzheiliger der Bettler, Flüchtlinge und Kriegsdienstverweigerer – ein Symbol echter Nächstenliebe.

Vom Soldaten zum Bischof

371 wurde Martin gegen seinen Willen zum Bischof von Tours gewählt. Der Legende nach versteckte er sich zuvor in einem Gänsestall – daher das traditionelle Gansessen am Martinstag.

Trotz seines Amtes lebte Martin bescheiden. Er setzte sich für Gerechtigkeit ein und hielt Abstand zu Macht und Reichtum. Bis zu seinem Tod im Jahr 397 predigte er, half den Bedürftigen und gründete Klöster. Er war der erste Nichtmärtyrer, den die Kirche heiligsprach.

Warum der Martinstag wichtig bleibt

Der 11. November ist längst mehr als ein kirchlicher Gedenktag. Wenn Kinder mit Laternen durch die Straßen ziehen und die Mantelteilung nachspielen, wird Martins Botschaft lebendig: teilen, helfen, füreinander da sein.

Auch das Gansessen hat seinen festen Platz – früher markierte es den Beginn der Fastenzeit vor Weihnachten.

Ein Zeichen mit Geschichte

Der heilige Martin wird in vielen Ländern verehrt. Seine Mantelreliquie, die „Cappa“, wurde im Mittelalter als heiliges Zeichen aufbewahrt. Die Geistlichen, die sie bewachten, nannte man „Kapellane“ – daraus entstanden die Wörter Kapelle und Kaplan.

In einer Zeit voller Unsicherheit erinnert uns Martin daran, was wirklich zählt: Mitgefühl, Mut und Menschlichkeit. Seine Botschaft ist einfach – und gerade deshalb so stark.

Quellen: kathpress.at, vivat.de

Der Oktober gilt traditionell als Rosenkranzmonat. Für viele mag diese Gebetsform heute altmodisch wirken, doch sie birgt eine erstaunliche Aktualität. Papst Franziskus brachte es auf den Punkt: „Der Rosenkranz ist das Gebet, das mein Leben begleitet; das Gebet der Einfachen und der Heiligen; das Gebet meines Herzens.“

Die sich wiederholenden Gebete wirken zunächst schlicht, eröffnen aber gerade dadurch einen Raum für innere Ruhe und Einkehr. Sie helfen, den Alltag loszulassen und in einen Rhythmus zu finden, der Herz und Geist verbindet.

In einer Welt, die oft von Hektik und Lärm geprägt ist, kann der Rosenkranz ein Anker sein. Seine feste Struktur schenkt Halt, während die gleichmäßige Wiederholung den Geist beruhigt. Für Pilger ist er seit Jahrhunderten Wegbegleiter – die Schritte im Rhythmus des Gebets lassen Körper und Seele in Einklang kommen.

Auch für Menschen ohne kirchlichen Hintergrund kann die Praxis überraschend wohltuend sein: Die „Monotonie“ wird zur Meditation, die Gedanken ordnet und Raum für neue Perspektiven schafft.

Ursprünge und Bedeutung

Die Wurzeln des Rosenkranzgebets reichen bis ins frühe Mittelalter. In seiner heutigen Form entstand er im 15. Jahrhundert. Zum Rosenkranzmonat wurde der Oktober durch ein geschichtsträchtiges Ereignis: Am 7. Oktober 1571 siegten christliche Flotten in der Seeschlacht von Lepanto. Papst Pius V. führte den Erfolg auf das Rosenkranzgebet zurück und setzte das Fest „Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz“ ein. Noch heute wird der Rosenkranz weltweit auch als Gebet für Frieden und Versöhnung gebetet. Ein Beispiel dafür ist der „Rosenkranz-Sühnekreuzzug“, der seit 1947 Menschen aus über 130 Ländern verbindet.

Auch bei den Jungen beliebt

Interessanterweise erfreut sich der Rosenkranz auch unter jungen Menschen, etwa bei Rekrutinnen und Rekruten, zunehmender Beliebtheit. Oft wird er nicht unbedingt gebetet, sondern als sichtbares Zeichen der Verbundenheit mitgetragen. Viele hängen ihn im Auto an den Rückspiegel oder binden ihn um den Schaltknauf – vielleicht wie einen kleinen Schutzengel für unterwegs.

Der Rosenkranz ist mehr als eine Tradition. Er kann ein Weg sein, der uns inmitten des Alltags tieferes Vertrauen, Gelassenheit und Hoffnung schenkt.Er kann helfen, mitten im Alltag einen Moment der Stille zu finden, den Blick zu weiten und neue Kraft zu schöpfen.

Der Oktober lädt dazu ein, diesen alten Gebetsweg neu zu entdecken – und ob man ihn nun wirklich betet oder ihn einfach als Symbol mitnimmt: Er erinnert daran, dass wir nicht allein unterwegs sind.

Heute, am 10. September, findet weltweit der Welttag der Suizidprävention statt. Seit 2003 erinnern die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Internationale Gesellschaft für Suizidprävention (IASP) jährlich an diesem Datum daran, wie wichtig Aufklärung, Enttabuisierung und konkrete Hilfe sind.

Jährlich sterben rund 800.000 Menschen durch Suizid – das bedeutet: alle 40 Sekunden verliert ein Mensch auf der Welt sein Leben. Hinter jedem dieser Schicksale stehen Familien, Freundinnen und Kolleginnen, die zurückbleiben. Schätzungen zufolge sind pro Suizid bis zu 135 Personen direkt betroffen. Damit betrifft Suizidalität Millionen Menschen jedes Jahr – und doch wird noch viel zu oft geschwiegen.

„Changing the narrative on suicide“. Es geht darum, die Geschichten rund um Suizid neu zu erzählen – weg von Scham und Stigma, hin zu Offenheit, Mitgefühl und echter Unterstützung.

Auch in Österreich ist das Thema brisant: Mehr als drei Menschen nehmen sich hierzulande täglich das Leben. Organisationen wie GO-ON Suizidprävention Steiermark nutzen den heutigen Tag und die Wochen rund um den Welttag der seelischen Gesundheit (10. Oktober), um mit Aktionen und Veranstaltungen aufzuklären und Hoffnung zu geben.

Ein besonderes Symbol der Anteilnahme: Viele Menschen stellen heute Abend um 20 Uhr eine Kerze ins Fenster. Sie brennt als stilles Zeichen für all jene, die wir durch Suizid verloren haben – und für alle, die gerade ringen und Hoffnung brauchen.

Auch die Kirche in Österreich setzt ein bewusstes Zeichen. Rund um den Welttag der Suizidprävention finden Gedenkfeiern für Menschen statt, die durch Suizid verstorben sind. Dabei geht es nicht nur um das Erinnern, sondern auch um Ermutigung für Hinterbliebene und Betroffene. „Hier wird niemand totgeschwiegen“, betonen die Veranstalter.

Suizidprävention bedeutet, hinzusehen, zuzuhören und das Schweigen zu durchbrechen. Jede und jeder von uns kann einen Beitrag leisten – sei es im persönlichen Gespräch, durch offenes Ansprechen von Warnsignalen oder indem wir Betroffenen Wege zu professioneller Hilfe aufzeigen.

Wenn Sie selbst betroffen sind oder sich Sorgen um jemanden machen, finden Sie hier Hilfe:

Telefonseelsorge: 142 (kostenlos, rund um die Uhr)

Sozialpsychiatrischer Notdienst Wien: 01 31330

Weitere Infos und Hilfsangebote: bittelebe.at, gesundheit.gv.at

Zuhören kann Leben retten. Heute – und an jedem anderen Tag.

Quellen: Welttag der Suizidprävention - GO-ON - Suizidprävention Steiermark, Welttag der Suizidprävention - 10. September, Welttag der Suizidprävention

Christophorus – Schutzpatron der Reisenden (Gedenktag: 24. Juli)

Der heilige Christophorus zählt zu den bekanntesten und beliebtesten Heiligen – vor allem im Straßenverkehr. Als Schutzpatron der Reisenden ziert sein Bild zahlreiche Autos, Schlüsselanhänger und Plaketten. Sein Gedenktag wird im deutschsprachigen Raum am 24. Juli gefeiert.

Die bekannteste Legende erzählt von einem riesenhaften Mann, der Menschen durch einen gefährlichen Fluss trug. Eines Nachts trägt er ein Kind, das immer schwerer wird – bis er erkennt: Es ist Christus selbst, der die Last der Welt mit sich bringt. Daher auch sein Name: Christophorus – der Christusträger.

Historisch greifbar wird seine Verehrung ab dem Jahr 454, durch die Weihe einer Kirche in Chalkedon (heutiges Istanbul). Trotz vieler Legenden und teils kurioser Darstellungen – etwa als Riese mit Hundekopf – bleibt seine Symbolkraft bis heute ungebrochen.

Christophorus ist Patron nicht nur der Reisenden, sondern auch von Pilgern, Soldaten, Schiffern, Bergleuten, Gärtnern und vielen mehr. Er gehört zu den 14 Nothelfern und wird gegen plötzlichen Tod, Krankheiten und Unwetter angerufen.

Sein offizieller Festtag in der Weltkirche ist der 25. Juli, wird jedoch wegen des Festes des Apostels Jakobus inm deutschen Sprachgebiet bereits am 24. Juli liturgisch begangen.

Quellen: https://www.erzbistum-koeln.de/presse_und_medien/magazin/Der-heilige-Christophorus-der-Christustraeger/

https://www.mildioz.at/index.php/aktuelles/item/2313-hl-christophorus-einer-der-wahrhaft-grossen-und-zeitlosen-heiligen-innerhalb-der-kirche

https://www.heiligenlexikon.de/BiographienC/Christophorus.htm

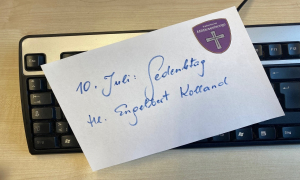

Am 10. Juli feiert die katholische Kirche erstmals den offiziellen Gedenktag des heiligen Engelbert Kolland. Der Tiroler Franziskaner wurde 2024 von Papst Franziskus heiliggesprochen – als erster Österreicher seit über 100 Jahren.

Geboren 1827 in Ramsau im Zillertal, wuchs Michael Kolland in einer protestantischen Familie auf, die während der Zillertaler Vertreibungen 1837 auswandern musste. Später trat er in Salzburg in den Franziskanerorden ein und wurde unter dem Ordensnamen Engelbert zum Priester geweiht. 1855 wurde er als Missionar ins Heilige Land gesandt. In Damaskus erlitt er 1860 während einer Christenverfolgung den Märtyrertod, nachdem er sich mehrfach weigerte, seinem Glauben an Christus abzuschwören.

Heute ist der heilige Engelbert Kolland auch Patron der Soldatenkirche in der Belgier-Kaserne in Graz. Dieses Gebaude stand bis 2012 im Camp Casablanca im Kosovo und wurde nach dessen Übersiedlung nach Graz dem Märtyrer geweiht.

Quellen: mildioz.at, kathpress

Am 29. Juni feiert die katholische Kirche das Hochfest der Apostel Petrus und Paulus – zwei prägende Gestalten des frühen Christentums. Der Gedenktag erinnert nicht an ihre Todestage, sondern an die Ankunft ihrer Reliquien in Rom. Dort ruhen sie bis heute: Petrus im Petersdom, Paulus in der Basilika St. Paul vor den Mauern.

Simon Petrus, Fischer aus Galiläa, war einer der ersten Jünger Jesu. Trotz seines Versagens – er verleugnete Jesus dreimal – wurde er zum Fels der Kirche, zum ersten Papst. Sein Symbol: die Himmelsschlüssel. Der Überlieferung nach starb er in Rom den Märtyrertod – gekreuzigt, mit dem Kopf nach unten.

Anders Paulus: einst ein fanatischer Christenverfolger, wandelte er sich nach einer dramatischen Vision vor Damaskus zum glühenden Missionar. Als "Apostel der Völker" gründete er Gemeinden im Mittelmeerraum. Seine Briefe prägen die Theologie bis heute. Auch er starb in Rom – als römischer Bürger wurde er mit dem Schwert hingerichtet.

Das Fest vereint zwei gegensätzliche Lebenswege, die doch auf denselben Kern verweisen: unerschütterlicher Glaube, radikale Wende und mutiges Zeugnis – bis zum Tod.

Der Blasiussegen: Ein Segen zum 3. Feber

Der Blasiussegen gehört zu den bekanntesten Segnungen der katholischen Kirche. Jahr für Jahr wird er rund um den 3. Februar...

WeiterlesenDie Insignien des neuen Bischof der Erzd…

Mit der Amtseinführung eines Bischofs treten Symbole in den Mittelpunkt, die weit mehr sind als liturgischer Schmuck. Die sogenannten Insignien...

WeiterlesenAdvent – Bedeutung und gelebte Tradition…

Der Advent ist eine besondere Zeit im christlichen Kalender und eröffnet zugleich das neue Kirchenjahr. Er verbindet jahrhundertealte Bräuche mit...

WeiterlesenOktober – Der Rosenkranzmonat

Der Oktober gilt traditionell als Rosenkranzmonat. Für viele mag diese Gebetsform heute altmodisch wirken, doch sie birgt eine erstaunliche Aktualität...

Weiterlesen10. September: Welttag der Suizidprävention - gemeinsam ein Zeichen setzen

Heute, am 10. September, findet weltweit der Welttag der Suizidprävention statt. Seit 2003 erinnern die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Internationale Gesellschaft für Suizidprävention (IASP) jährlich an diesem Datum daran, wie…

Informationen aus der KircheChristophorus – Schutzpatron der Reisenden (Gedenktag: 24. Juli)

Christophorus – Schutzpatron der Reisenden (Gedenktag: 24. Juli) Der heilige Christophorus zählt zu den bekanntesten und beliebtesten Heiligen – vor allem im Straßenverkehr. Als Schutzpatron der Reisenden ziert sein Bild zahlreiche…

Informationen aus der KircheHeiliger Engelbert Kolland – Patron der Soldatenkirche in der Belgier-Kaserne

Am 10. Juli feiert die katholische Kirche erstmals den offiziellen Gedenktag des heiligen Engelbert Kolland. Der Tiroler Franziskaner wurde 2024 von Papst Franziskus heiliggesprochen – als erster Österreicher seit über…

Informationen aus der Kirche

29. Juni: Apostelfürsten im Fokus: Das Hochfest zu Ehren von Petrus und Paulus

Am 29. Juni feiert die katholische Kirche das Hochfest der Apostel Petrus und Paulus – zwei prägende Gestalten des frühen Christentums. Der Gedenktag erinnert nicht an ihre Todestage, sondern an…

Informationen aus der Kirche24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenwende, Feuer und Prophetie

Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines Heiligen erinnert: Johannes den Täufer. Er gilt als der letzte…

Informationen aus der KircheFronleichnam kurz gefasst

Fronleichnam, auch bekannt als »Hochfest des heiligsten Leibes und Blutes Christi« oder international als »Corpus Christi«, ist einer der höchsten Feiertage im katholischen Kirchenjahr. Gefeiert wird er am zweiten Donnerstag…

Informationen aus der Kirche

Pfingsten kurz gefasst – Fragen & Antworten zu diesem Fest

Was feiern Christen zu Pfingsten? Pfingsten gilt als Geburtstag der Kirche. Es erinnert an die Herabkunft des Heiligen Geistes auf die Jünger – ein Ereignis, das infoge die weltweite Verkündigung des…

Informationen aus der KircheChristi Himmelfahrt: Was feiern wir da eigentlich?

Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi…

Informationen aus der Kirche14. Mai: Hl. Matthias. Der Apostel - bestimmt durch das Los

Zum Gedenktag des Hl. Matthias am 14. Mai Ein Apostel durch göttliche Wahl Der Name Matthias bedeutet „Geschenk Gottes“ – und dieser Name ist Programm: Der Heilige Matthias wurde nicht von Jesus…

Informationen aus der Kirche

- 1

- 2

- 3

Empfehlungen

Der Blasiussegen: Ein Segen zum 3. Feber

Der Blasiussegen gehört zu den bekanntesten Segnungen der katholischen Kirche. Jahr für Jahr wird er rund um den 3. Februar, den Gedenktag des heiligen Blasius, gespendet häufig im Anschluss an... Weiterlesen

„Darstellung des Herrn“ – Ein Fest volle…

Am 2. Feber feiert die katholische Kirche das Fest der „Darstellung des Herrn“, das im Volksmund als „Mariä Lichtmess“ bekannt ist. Doch was steckt hinter diesem Hochfest, das Licht, Weihnachten... Weiterlesen

„Für euch bin ich Bischof, mit euch bin …

Josef Grünwidl ist neuer Erzbischof von Wien Am Samstag, dem 24. Jänner 2026, hat Josef Grünwidl offiziell das Amt des Erzbischofs von Wien übernommen. Die feierliche Bischofsweihe und die anschließende Amtseinführung... Weiterlesen

Die Heilige Barbara – Eine Märtyrerin mi…

Am 4. Dezember begeht die Kirche den Gedenktag der hl. Barbara. Barbara von Nikomedia gehört bis heute zu den bekanntesten Heiligen der Kirche. Seit dem 7. Jahrhundert wird sie verehrt... Weiterlesen

Ein Heiliger für unsere Zeit, ein Vorbil…

Heute feiert die Kirche den heiligen Martin – einen der bekanntesten und beliebtesten Heiligen. Martin von Tours, einst römischer Soldat, später Bischof, steht für Werte, die auch heute zählen: Nächstenliebe... Weiterlesen

13. Dezember: Einladung zum Kärntner Adv…

Die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten (AKS) lädt herzlich zum traditionellen Kärntner Adventkonzert ein, das am Samstag, 13. Dezember 2025, in der prachtvollen St. Georgs-Kathedrale an der Theresianischen Militärakademie stattfindet.Das Konzert wird... Weiterlesen

66. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

"Wächter des Friedens"... ist das Thema zur heurigen Soldatenwallfahrt. Die schönsten Eindrücke der Internationalen Soldatenwallfahrt Lourdes 2025 zum Nachsehen LOURDES ist nicht nur ein Ort der Begegnung, es ist für viele eine Gelegenheit zum... Weiterlesen

24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenw…

Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines Heiligen erinnert: Johannes den Täufer. Er gilt als der letzte... Weiterlesen

Christi Himmelfahrt: Was feiern wir da e…

Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi... Weiterlesen

Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt…

Jahr für Jahr strömen Millionen Gläubige zur Grotte von Masabielle, wo 1858 der Legende nach die Jungfrau Maria einem jungen Mädchen namens Bernadette erschienen ist. Seit 1958 kommen jährlich auch... Weiterlesen

65. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

Internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes als Mahnung und Hoffnungsträger Ein Ort des Gebets, der Begegnung – und der leisen, aber kraftvollen Botschaft, dass Frieden möglich ist. Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt im südfranzösischen... Weiterlesen

Ein Moment des Innehaltens während der V…

Es ist bereits zur schönen Tradition geworden, dass sich die Pilgerleitung in Lourdes gemeinsam mit dem Aufbautrupp der Melker Pioniere eine Stunde Zeit zur Einkehr nimmt, bevor die Teilnehmer zur... Weiterlesen

Leo XIV.: Wissenswertes rund um die feie…

Am kommenden Sonntag wird es auf dem Petersplatz festlich: Papst Leo XIV. wird in sein Amt eingeführt – zehn Tage nach seiner Wahl zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Was bei... Weiterlesen

Mit Maria durch den Mai – Ein Monat der …

Von alten Riten zur geistlichen Begleiterin im Jetzt Wenn der Mai ins Land zieht, legt sich ein sanfter Schleier aus Blüten über die Landschaft – und über die Herzen vieler Gläubiger... Weiterlesen

"Nein zum Krieg der Worte" – P…

In bewegenden Worten hat sich Papst Leo XIV. an die Medienschaffenden der Welt gewandt. Bei seiner ersten offiziellen Audienz als neues Oberhaupt der katholischen Kirche sprach er nicht nur über... Weiterlesen

HABEMUS PAPAM!

Der Militärbischof für Österreich, Dr. Werner Freistetter, in einer ersten Reaktion zur Papstwahl: „Ich freue mich sehr, dass der neue Papst den Namen Leo gewählt hat. Ich durfte ihn im Februar... Weiterlesen

Weißer Rauch über Rom – Die Welt hat ein…

Ein Augenblick der Geschichte: Punkt 18:08 Uhr durchbrach ein schneeweißer Rauchschleier den römischen Abendhimmel – das uralte Zeichen, das Generationen verbindet, ließ keinen Zweifel: Die katholische Kirche hat einen neuen... Weiterlesen

Johannes Freitag - Ein Bischof offen fü…

Feierliche Weihe im Grazer Dom Am 1. Mai 2025 erlebte der Grazer Dom einen bewegenden Moment kirchlicher Erneuerung: Johannes Freitag, bisher Stadtpfarrer von Trofaiach und Seelsorgeraumleiter „An der Eisenstraße“, wurde zum... Weiterlesen

Johannes Freitag zum Weihbischof geweiht…

Ein besonderes Ereignis für Kirche und Gesellschaft Im vollbesetzten Grazer Dom wurde am Donnerstag, dem 1. Mai 2025, ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der Diözese Graz-Seckau aufgeschlagen: Der bisherige Pfarrer... Weiterlesen

Probe und Einweisung bei der Militärmusi…

Am 29. April 2025 traf sich Militärdekan Oliver Hartl, Delegationsleiter der österreichischen Teilnehmer an der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI), mit der Militärmusik Tirol in Innsbruck zu einer intensiven musikalischen Probe... Weiterlesen

Graz bereitet sich auf Bischofsweihe von…

Am 1. Mai erhält die steirische Landeshauptstadt hohen kirchlichen Besuch – zur Weihe des neuen Weihbischofs der Diözese Graz-Seckau, Johannes Freitag, wird eine Vielzahl an geistlichen Würdenträgern, politischen Repräsentanten und... Weiterlesen

Österreich nimmt Abschied von Papst Fran…

Ein Requiem im Wiener Stephansdom vereinte Kirche, Politik und Gläubige Mit einem feierlichen Requiem im Wiener Stephansdom verabschiedete sich Österreich am Montagabend offiziell von Papst Franziskus. Unter großer Anteilnahme von Kirche... Weiterlesen

Einweisung für das Aufbaukommando PMI Lo…

Am 28. April 2025 fand in der Birago-Kaserne Melk eine Einweisung für das Aufbaukommando der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI) nach Lourdes statt. Das Kommando wird heuer vom Pionierbataillon 3 –... Weiterlesen

Ostern bei AUTCON27/UNIFIL im LIBANON

Derzeit befinden sich 164 Soldatinnen und Soldaten im Einsatzraum. Die Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Kontingents, sind unter anderem für die Logistik sowie die Brandbekämpfung im Camp NAQOURA verantwortlich. Zu den... Weiterlesen

Chrisammesse mit Militärbischof Freistet…

In der Soldatenkirche in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim feierte am Dienstag der Karwoche Militärbischof Dr. Werner Freistetter in Konzelebration mit dem erst kürzlich ernannten Weihbischof für die Diözese Graz-Seckau, Militäroberkurat... Weiterlesen

Schriftenreihe der Militärbischöflichen …

Die Schriftenreihe der Militärbischöflichen Bibliothek behandelt Fragen der Soldatenseelsorge und militärischen Berufsethik, der Rolle von Religion im militärischen Kontext und ihres Beitrags zum Frieden. Sie wird vom evangelischen Militärsuperintendenten und... Weiterlesen

Ein Fels des Gebets: Johannes Paul II. z…

Ein Erbe der Spiritualität und Standhaftigkeit Am 2. April 2005 schloss Papst Johannes Paul II. nach beinahe 27 Jahren im Amt für immer die Augen. Zwanzig Jahre später gedenken Gläubige auf... Weiterlesen

Todestag von Papst Johannes Paul II. jäh…

Am 2. April 2005 nahm die ganze Welt Anteil am Sterben von Johannes Paul II. Das Gedenken an den über 26 Jahre lang regierenden Papst wird auch in Österreich hochgehalten... Weiterlesen

Papst Franziskus: Ein eindringlicher App…

Ein Mahnruf aus dem Vatikan: Der Pontifex fordert in seiner Sonntagsbotschaft verstärkte Friedensbemühungen in Krisengebieten weltweit. Papst Franziskus hat mit Nachdruck an die politischen Führer des Südsudan appelliert, Spannungen abzubauen und... Weiterlesen

Das ewige Ringen um den Ostertermin

Eine historische Chance bleibt ungenutzt In einem seltenen Zufall fallen 2025 die Ostertermine der katholischen, protestantischen und orthodoxen Kirchen auf denselben Tag: den 20. April. Ein willkommener Anlass, um ein seit... Weiterlesen

Fastentücher: Eine alte Tradition in der…

In der Fastenzeit bietet sich in vielen Kirchen ein besonderes Bild: Altar und bildliche Darstellungen Jesu werden hinter kunstvoll gestalteten Tüchern verborgen. Doch was steckt hinter dieser Tradition? Wo liegen... Weiterlesen

25. März: Mariä Verkündigung - Ein …

Am 25. März begeht die katholische Kirche das Hochfest der Verkündigung des Herrn. Der Ursprung dieses besonderen Tages liegt in einer der bewegendsten Szenen des Neuen Testaments: der Begegnung der... Weiterlesen