Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

3. Station: Der Fall - Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz

Durch die staubigen, engen Gassen Jerusalems treibt man ihn vor sich her. Der Mann, an dem sich Himmel und Erde berühren, taumelt unter der Last des Holzes, das ihm bald zur Todesstätte werden soll. Ein rissiges Balkenkreuz, schwer wie die Schuld der Welt, drückt ihn nieder. Und er fällt. Nicht metaphorisch. Nicht symbolisch. Körperlich. Hart. Brutal. Der Schöpfer sinkt in den Staub seiner eigenen Schöpfung.

Diese Szene findet sich in keinem der Evangelien – und doch ist sie so tief eingegraben in unser kollektives Gedächtnis, als stünde sie schwarz auf weiß geschrieben. Vielleicht, weil sie uns so unmittelbar angeht. Weil dieser Moment des Zusammenbruchs erschreckend menschlich ist.

Jesus war bereits gezeichnet vom Leid: von Peitschen zerschunden, das Gesicht entstellt, der Blick verschwommen durch Blutergüsse und ein Hämatom unter dem Auge. Wahrscheinlich war sein Unterkiefer gebrochen. Er konnte kaum mehr gehen – sein Knie zertrümmert, die Sehnen gerissen. Und doch wurde er weitergetrieben, bergauf, durch eine Menge, die schrie oder schwieg.

Er fällt – und darin liegt eine tiefe Wahrheit: Auch Gott kennt das Niederbrechen. Nicht nur das symbolische, sondern das schmerzlich reale, körperliche, entwürdigende. Und er steht wieder auf. Nicht aus eigener Kraft, sondern im Vertrauen. In der Gewissheit, dass dieser Weg – durch Dreck und Demütigung – der Weg der Liebe ist.

Ein Moment zum Innehalten:

Wann bin ich gefallen – unter der Last, die ich tragen musste?

Was trägt mein Herz, das zu schwer geworden ist?

Und was bedeutet es für mich, dass selbst Gott gefallen ist – und dennoch weiterging?

Vielleicht ist es gerade dieser Moment der Ohnmacht, der uns erlaubt, uns mit Jesus zu verbinden. Nicht in der Stärke, sondern im Zusammenbruch. Und in der Hoffnung, dass es immer wieder einen Weg nach oben gibt.

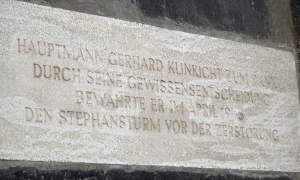

Ein deutscher Wehrmachtsoffizier widersetzt sich 1945 einem zerstörerischen SS-Befehl – und bewahrt Wiens Wahrzeichen vor dem Untergang

Am Ende eines Krieges, der Millionen Menschen das Leben gekostet und unzählige Städte in Trümmer gelegt hatte, stand ein einzelner Mann auf – gegen einen Wahnsinnsbefehl, gegen blinden Gehorsam. Es war der 10. April 1945, als Hauptmann Gerhard Klinkicht, ein deutscher Wehrmachtsoffizier, in Wien eine Entscheidung traf, die Geschichte schrieb: Er weigerte sich, den Stephansdom, das Herzstück der Stadt, dem Erdboden gleichzumachen.

Ein Befehl voller Wahn – und einer, der sich ihm widersetzte

"Der Dom ist mit einem Feuerschlag von 100 Granaten in Schutt und Asche zu legen", lautete der schriftliche Befehl, den ein SS-Artilleriekommandant an jenem Tag ausgab. Auslöser: Eine weiße Fahne, die Unbekannte an der Südseite des Südturms gehisst hatten – Symbol der Kapitulation, aber für die SS ein „rotes Tuch“.

Hauptmann Klinkicht, der zu diesem Zeitpunkt das Kommando über eine Flakgruppe in Groß-Jedlersdorf innehatte, stand vor einer Entscheidung, die über das Schicksal des Doms – und womöglich auch Wiens – entscheiden sollte. Er las den Befehl seinen Männern vor, zerriss das Blatt demonstrativ und sprach die Worte: „Nein, dieser Befehl wird nicht ausgeführt!“

Eine Entscheidung von historischer Tragweite

Klinkicht, gebürtig aus Celle bei Hannover, kannte den Stephansdom seit einem Jugendbesuch als Pfadfinder. Die Ehrfurcht, die er damals empfand, sollte ihn Jahre später davor bewahren, Teil eines sinnlosen Aktes der Zerstörung zu werden. In einem Rückblick schrieb er später: „Was wir zuvor unseren Feinden vorgeworfen hatten – in verbrecherischer Weise unsere Kulturdenkmäler zu bombardieren – das sollte ich nun an einem der erhabensten Kulturdenkmäler des Abendlandes selbst vollbringen?“ Für den Offizier war klar: Dieser Befehl war nicht nur militärisch sinnlos, sondern zutiefst unmoralisch.

Ein Mann mit Haltung – und Verantwortung

Doch Klinkicht beließ es nicht bei der Verweigerung. Er informierte sofort seine Unteroffiziere und sprach eine klare Direktive aus: Sollte sich jemand aus der SS an sie wenden und versuchen, den Befehl doch noch durchzusetzen, sei dies abzulehnen – „und notfalls mit Waffengewalt zu verhindern – auf meine Verantwortung.“ Eine bemerkenswerte Haltung in einem Moment, in dem die Wehrmacht in Auflösung begriffen war, während die sowjetische Armee bereits die Wiener Innenstadt besetzt hatte.

Wien sollte nicht Dresden werden

Der Stephansdom – Symbol für Geschichte, Glaube und Identität – war bereits im Visier der Zerstörung. Nur Wochen zuvor war Dresden bei Luftangriffen in ein Flammenmeer verwandelt worden. Klinkicht erkannte, dass Wien dieses Schicksal erspart bleiben musste. Für diese mutige Entscheidung ehrte ihn der Wiener Kardinal Theodor Innitzer bei der feierlichen Wiedereröffnung des restaurierten Doms im April 1952 mit den Worten:

„Ihr Name ist in den Annalen der Stephanskirche ehrenvoll verzeichnet ... Gott segne Sie immerdar für Ihre mutige, edle Tat!“

Späte Ehrung

Im Jahr 1997 kehrte Klinkicht noch einmal zurück nach Wien – zur Einweihung einer Gedenktafel am Fuß des Südturms. Der einstige Wehrmachtshauptmann spendete in den Jahren nach dem Krieg insgesamt 150.000 Euro zur Restaurierung des Doms. Er verstarb im Jahr 2000 im Alter von 85 Jahren in Bayern.

Quelle: APA, kathpress, redigiert durch ÖA

Eine Stimme des Gewissens im Sturm der Zeit

Er zählt zu den herausragenden Gestalten der christlichen Zeitgeschichte: Der evangelische Theologe und mutige Gegner des Nationalsozialismus, Dietrich Bonhoeffer (1906–1945), wird bis heute über Konfessionsgrenzen hinweg als moralisches Vorbild verehrt. Selbst der deutsche Kardinal Gerhard Ludwig Müller, früherer Präfekt der Glaubenskongregation, würdigt ihn als „Märtyrer der ganzen Christenheit“.

Doch Bonhoeffers Vermächtnis ist nicht unumstritten. In jüngerer Zeit versuchten evangelikale Nationalisten in den USA, seine Person zur Rechtfertigung politischer Gewalt im Namen Donald Trumps zu instrumentalisieren. Deutsche und amerikanische Theologen protestierten öffentlich gegen diesen Missbrauch. Auch Bonhoeffers Nachfahren zeigten sich empört – der Theologe, der sich zeitlebens für Gewaltfreiheit einsetzte, dürfe nicht zur Symbolfigur für extremistische Ideologien verkommen.

Frühes Ringen mit Glaube und Vernunft

Geboren am 4. Februar 1906 in Breslau, wuchs Bonhoeffer in einem akademisch geprägten, liberalen Elternhaus in Berlin auf. Sein Vater Karl war Professor für Psychiatrie, die Mutter Paula entstammte einer Pfarrersfamilie. Religiöse Bindung spielte in der Familie keine große Rolle – umso mehr erstaunte Dietrichs Entschluss, Theologie zu studieren.

Schon früh zeigte sich sein intellektuelles Ausnahmetalent: Mit nur 25 Jahren hatte er Promotion und Habilitation abgeschlossen. Bald führte ihn sein Weg über Barcelona bis nach New York – ein prägender Aufenthalt. In afroamerikanischen Gemeinden Harlems erlebte er die soziale Kraft gelebten Christentums, engagierte sich gegen Rassismus und entdeckte seinen Sinn für die politische Dimension des Glaubens.

„Kirche für andere“ – Theologie des Widerstands

Zurück in Berlin lehrte Bonhoeffer an der Universität, als 1933 die Nationalsozialisten die Macht übernahmen. Früh erhob er seine Stimme gegen das Regime. Nur zwei Tage nach Hitlers Ernennung zum Reichskanzler forderte er im Rundfunk rechtsstaatliche Kontrolle der politischen Macht – das Mikrofon wurde kurzerhand abgeschaltet.

Sein Aufsatz „Die Kirche vor der Judenfrage“, verfasst zu Ostern desselben Jahres, war ein flammender Appell: Christen müssten für Menschenrechte eintreten – notfalls der Gewalt „dem Rad in die Speichen fallen“. Als die evangelische Kirche dem NS-Staat erlag, rief Bonhoeffer mit Martin Niemöller den Pfarrernotbund ins Leben – ein Schutzbündnis für verfolgte Amtsbrüder jüdischer Herkunft. „Wer gregorianisch singt, muss auch für die Juden schreien“, mahnte er 1938.

Zwischen Rückzug und Risiko: Der Weg in den Widerstand

Nach einem Londoner Exil kehrte Bonhoeffer 1935 bewusst nach Deutschland zurück. In Finkenwalde leitete er das Predigerseminar der Bekennenden Kirche – trotz Verboten und Repression im Untergrund weitergeführt. Zwei Mal bot sich ihm die Gelegenheit zur Flucht in die USA – beide Male entschied er sich für die Rückkehr ins gefährliche Deutschland.

Ab 1940 war Bonhoeffer Teil des militärischen Widerstandskreises um Hans von Dohnanyi und Wilhelm Canaris. Unter dem Deckmantel offizieller Auslandsreisen knüpfte er Kontakte zu Kirchenvertretern im Ausland – und informierte sie heimlich über Putschpläne gegen Hitler.

Worte der Hoffnung in dunkler Stunde

Bonhoeffers Haltung fand ihren radikalsten Ausdruck in seiner Ethik: Die Kirche, schrieb er 1940, habe versagt – „Sie war stumm, wo sie hätte schreien müssen, weil das Blut der Unschuldigen zum Himmel schrie.“ Er akzeptierte die Notwendigkeit des Tyrannenmordes – eine theologisch und moralisch hochkomplexe Entscheidung.

Am 5. April 1943 wurde Bonhoeffer verhaftet, zunächst in Berlin-Tegel, später im Gestapo-Gefängnis Prinz-Albrecht-Straße. Dort verfasste er das Gedicht „Von guten Mächten treu und still umgeben“ – als letzten Gruß an seine Verlobte Maria von Wedemeyer. Es ist bis heute ein Symbol tiefen Trostes in schweren Zeiten.

Ein Tod, der zum Anfang wurde

Nach dem gescheiterten Attentat vom 20. Juli 1944 wurde Bonhoeffers Beteiligung an den Umsturzplänen bekannt. Auf Hitlers persönlichen Befehl hin wurde er ins Konzentrationslager Flossenbürg verschleppt. Dort, am 9. April 1945 – nur wenige Wochen vor der Befreiung durch die Alliierten – wurde er gemeinsam mit Mitverschwörern wie Canaris und Oster hingerichtet. Seine letzten Worte: „Dies ist das Ende – für mich der Beginn des Lebens.“

Ein Erbe, das verpflichtet

Dietrich Bonhoeffer bleibt eine der eindrucksvollsten Figuren des 20. Jahrhunderts – ein Mann, der Denken, Glauben und Handeln untrennbar miteinander verknüpfte. Sein Leben erinnert daran, dass Christsein nie Selbstzweck sein darf, sondern stets Dienst am Nächsten und Verantwortung vor der Geschichte bedeutet.

Seine Stimme mahnt – damals wie heute: Wo Unrecht geschieht, darf das Christentum nicht schweigen.

Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA

2.Station des Kreuzweges: Wenn Last zur Liebe wird

Er steht da – geschunden, verhöhnt, erniedrigt. Die Dornenkrone drückt sich in seine Stirn, der rote Mantel ist blanker Spott. Doch nun beginnt etwas noch Tieferes: Jesus wird das Kreuz auferlegt, jenes raue Holz, an dem er sterben wird. Kein Symbol ist schwerer, kein Schritt bedeutungsvoller als dieser: das Kreuz auf sich nehmen.

Die Evangelien berichten knapp, fast nüchtern. Doch jeder Leser spürt: Hier trägt einer mehr als nur Holz. Hier schultert einer die Zerbrechlichkeit der Welt. Leid, Schuld, Schmerz – all das, was wir selbst kaum tragen können, liegt nun auf seinen Schultern. Der Prophet Jesaja beschreibt es so: "Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen." (Jes 53,4)

Diese Station berührt bis heute. Denn auch heute tragen Menschen Kreuze – in Krankenhäusern, in Pflegezimmern, auf Flüchtlingsrouten oder mitten im ganz normalen Alltag. Sie tragen sie in Form von Trauer, Einsamkeit, Krankheit, Schuld oder Verantwortung. Manche tun es still, andere sichtbar. Manche zerbrechen beinahe daran – und doch gehen sie weiter.

Ein Moment zum Innehalten:

Welches Kreuz trägst du – und trägst du es allein?

Kann das, was dir schwer ist, vielleicht auch zum Ort der Liebe werden?

Wem könntest du heute helfen, ein Stück seines Kreuzes zu tragen?

- Station: Verurteilt – Unschuld im Schatten der Macht

Ein Mensch steht vor dem Richter. Nicht irgendein Mensch – Jesus. Nicht irgendein Richter – Pilatus, der römische Statthalter. Und nicht irgendein Urteil – es geht um Leben und Tod.

Die Anklage: Er soll sich selbst zum König gemacht haben. Die Hohepriester drängen auf ein Urteil. Doch Pilatus zögert. Zu viel steht auf dem Spiel. Seine Frau hat in der Nacht von einem Traum erzählt – ein warnender Schatten, ein inneres Beben. Er sieht keine Schuld in diesem Mann. Aber der Druck wächst. Die Menge tobt. Zwei Namen stehen zur Wahl: Jesus oder Barabbas.

Die Entscheidung kippt. Die Stimmen werden lauter – nicht für Gerechtigkeit, sondern für das, was ihnen eingegeben wurde. „Barabbas!“ schreien sie. Und: „Kreuzige ihn!“ für Jesus.

Pilatus gibt nach. Er wäscht seine Hände – ein Symbol der Ohnmacht und der Schuldabwehr. Doch das Wasser kann nicht reinwaschen, was nun unausweichlich ist: Das Urteil fällt. Die Unschuld verliert.

Ein Moment zum Innehalten:

Wo sprechen auch wir Urteile über andere, ohne zu hinterfragen?

Wo waschen wir unsere Hände – anstatt Verantwortung zu übernehmen?

Der Weg Jesu – damals wie heute ein Weg, der bewegt.

Der Kreuzweg – ein stiller Gang voller Gebet, Erinnerung und Mitgefühl – hat seinen Ursprung im Herzen Jerusalems. Schon die frühen Christen durchschritten die Straßen, die Jesus auf seinem Leidensweg nahm – von der Burg Antonia bis hinauf zum Hügel Golgota. Der »Via Dolorosa«, der „Weg der Schmerzen“, wurde so zu einem heiligen Ort des Gedenkens.

Was einst zwei Stationen waren, wurde im Laufe der Jahrhunderte zu einem vollständigen Passionsweg mit 14 symbolträchtigen Stationen – einige direkt aus der Bibel, andere aus der geistlichen Tradition erwachsen. Seit dem 17. Jahrhundert wurde dieser Weg auch außerhalb des Heiligen Landes nachgebildet – auf Kalvarienbergen, in Kirchen, in kunstvoll gestalteten Wandbildern.

Heute gehen Gläubige diesen Weg besonders in der Fastenzeit – oft am Karfreitag – betend oder singend, als Zeichen der Verbundenheit mit Jesu Leid, aber auch als Stimme für alle, die zu Unrecht leiden. Wir stellen ab heute immer einen Impuls, eine Station des Kreuzweges vor - als kleinen Wegbereiter durch diese Zeit und als Hinführung zum Osterfest - dem Fest der Auferstehung.

Der Kreuzweg: Er ist bis heute mehr als ein Ritual. Er ist ein Ruf zur Menschlichkeit, zur Achtsamkeit – und letztlich ein Weg der Hoffnung.

Hier die Links zu den einzelnen Stationen:

1. Station Katholische Militärseelsorge - Der Kreuzweg – damals wie heute ein Weg, der bewegt.

2. Station Katholische Militärseelsorge - Der Kreuzweg – damals wie heute ein Weg, der bewegt.

3. Station Katholische Militärseelsorge - Der Kreuzweg – damals wie heute ein Weg, der bewegt.

4. Station Katholische Militärseelsorge - Eine stille Begegnung im Lärm des Leidens

5. Station Katholische Militärseelsorge - Ein Moment der Last – und des Menschseins

6. Station Katholische Militärseelsorge - Von der Treue einer Geste und der Kraft eines Blickes

7. Station Katholische Militärseelsorge - Ein Moment im Staub – und ein Spiegel unserer Welt

8. Station Katholische Militärseelsorge - Ein Blick hinter die Tränen

Mit einem emotionalen Auftritt hat Papst Franziskus am Sonntag für ein kraftvolles Lebenszeichen gesorgt – und nach Meinung seines behandelnden Arztes ein bemerkenswertes Comeback hingelegt. Der überraschende öffentliche Auftritt des Pontifex, der erst vor wenigen Wochen in kritischem Zustand im Krankenhaus lag, hat weit über den Vatikan hinaus für Aufsehen gesorgt.

„Ein besseres Comeback hätte er nicht haben können“

Professor Sergio Alfieri, Chefarzt der Gemelli-Klinik in Rom und langjähriger medizinischer Begleiter des Papstes, zeigte sich im Gespräch mit der italienischen Tageszeitung Il Messaggero tief beeindruckt. „Lebhaft, präsent, gut gelaunt – es ist tröstlich, ihn so zu sehen“, sagte der Mediziner. Franziskus sei nicht länger ein schwerkranker Patient, sondern ein Mensch auf dem Weg der Besserung. „Jetzt ist er wieder er selbst – Papst Franziskus“, betonte Alfieri. „Ein besseres Comeback hätte er nicht haben können.“

Ein Papst, der sich nicht versteckt

Rund 20.000 Gläubige waren Zeugen des Auftritts auf dem Petersplatz im Rahmen des Heiligen Jahres für Kranke und medizinisches Personal. Im Rollstuhl sitzend, mit Sauerstoffkanülen und brüchiger Stimme, spendete der Papst seinen Segen – sichtlich geschwächt, aber voller Zuversicht. „Schon am Samstag wollte er hinaus zu den Menschen“, verriet Alfieri. „Er ist wieder aktiv, manchmal muss man ihn sogar bremsen.“

Besonders bemerkenswert: Die Entscheidung, sichtbar mit den Sauerstoffkanülen aufzutreten, traf Franziskus ganz bewusst. „Er hätte sie auch weglassen können, aber er wollte seine Gebrechlichkeit nicht verbergen“, so Alfieri. Der Papst habe dies gemeinsam mit seinem medizinischen Assistenten Massimiliano Strappetti entschieden – eine bewusste Botschaft der Transparenz und Ehrlichkeit.

Zwischen Geduld und Papstsein

Trotz des positiven Fortschritts bleibt das Ärzteteam wachsam. Sechs Wochen Erholungszeit wurden Franziskus verordnet – eine Herausforderung für den ungeduldigen Papst. „Es wird ein Tauziehen geben zwischen ihm, der wieder unter sein Volk will, und uns Ärzten“, sagte Alfieri schmunzelnd.

„Der Papst ist zurück – und er überrascht gern“

Für den Chefarzt steht fest: Der Auftritt war mehr als ein symbolischer Akt. „Er wollte beim Tag für Kranke dabei sein – nicht als Patient, sondern als Genesender“, sagte Alfieri. Und er schloss mit einem vielsagenden Hinweis: „Ich schließe weitere Überraschungen nicht aus. Er ist der Papst – und er entscheidet.“

Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA

Ein Zeichen der Nähe und Hoffnung für Kranke und Pflegende – trotz eigener Schwäche zeigt sich der Pontifex der Öffentlichkeit.

6. April 2025 – Ein stiller, aber tief bewegender Moment spielte sich am Sonntagmittag auf dem Petersplatz ab. Entgegen aller Erwartungen erschien Papst Franziskus persönlich zum Abschluss einer Messe, die zu Ehren kranker Menschen und medizinischen Personals gefeiert wurde. Im Rollstuhl und sichtlich geschwächt, jedoch mit wachem Blick und einem Lächeln auf den Lippen, ließ er sich zum Altar vor dem Petersdom fahren, um gemeinsam mit dem Hauptzelebranten, Erzbischof Rino Fisichella, den feierlichen Segen zu spenden.

Beifall für einen stillen Kämpfer

Die Reaktion der etwa 20.000 versammelten Gläubigen war überwältigend: Applaus brandete auf, Rufe der Freude und Ergriffenheit erfüllten den Platz. Der Papst, der während seines kurzen Auftritts Sauerstoff zur Unterstützung der Atmung benötigte, bedankte sich herzlich und wünschte allen einen "schönen Sonntag" – „Buona domenica!“. Nach nur wenigen Minuten zog er sich wieder zurück, doch die Wirkung seiner Präsenz hallte lange nach.

Vorbild in Schwäche

Wie das vatikanische Presseamt später bekannt gab, hatte Franziskus bereits am Morgen das Sakrament der Beichte empfangen und die Heilige Pforte des Petersdoms durchschritten – ein symbolischer Akt der geistlichen Reinigung und Hoffnung. Sein körperlicher Zustand, gezeichnet von einem längeren Krankenhausaufenthalt zwischen dem 14. Februar und dem 23. März, hatte bislang keine öffentlichen Auftritte zugelassen. Umso eindrucksvoller war seine Entscheidung, sich trotz medizinischer Anordnung zur Ruhe in der vatikanischen Residenz, den Menschen zu zeigen.

Eine Botschaft aus dem Herzen

In der von Erzbischof Fisichella verlesenen Predigt des Papstes fanden sich einfühlsame und tröstende Worte für jene, die mit Krankheit und Pflege zu kämpfen haben. Die Erfahrung der Schwäche sei eine der härtesten Prüfungen des Lebens, hieß es darin, aber auch eine Gelegenheit, die Nähe Gottes besonders intensiv zu erfahren: „Wenn unsere Kräfte versagen, ist Er es, der uns seine Gegenwart als Trost schenkt.“

Diese Botschaft, aus dem Mund eines Mannes, der selbst gerade die Zerbrechlichkeit des Körpers spürt, gewann an besonderer Tiefe. Franziskus teilte seine eigenen Erfahrungen offen mit den Gläubigen – die Abhängigkeit, das Gefühl von Ohnmacht, aber auch die daraus erwachsene Demut und Dankbarkeit: „Es ist eine Schule, in der wir lernen, zu lieben und uns lieben zu lassen.“

Ein Dank an die stillen Helden

Auch das medizinische Personal wurde in der Predigt bedacht. Ihnen sprach der Papst seinen besonderen Dank aus – nicht nur für ihre professionelle Fürsorge, sondern auch für das Herz, das sie in ihre Arbeit legen. Die Kranken, so betonte er, seien keine Last, sondern ein Geschenk: „Sie können eure Herzen heilen, reinigen von allem, was nicht Liebe ist.“

An der Messe nahmen zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der römischen Gemelli-Klinik teil – jenem Krankenhaus, das den Pontifex während seiner letzten gesundheitlichen Krise betreut hatte. Ihr stilles Wirken im Hintergrund wurde so an diesem Tag ins Licht gerückt.

Ein stiller Auftritt – ein starkes Zeichen

Auch wenn sein Erscheinen nur wenige Minuten währte, so war es doch ein starkes Zeichen der Verbundenheit: Franziskus, der sich mehr und mehr in den Hintergrund zurückzieht, zeigt, dass er weiterhin an der Seite der Menschen steht – besonders der Schwächsten. Mit leiser Stimme, aber großer Geste, hat er einmal mehr deutlich gemacht: Seine Botschaft ist lebendig, auch – und vielleicht gerade – in der eigenen Verletzlichkeit.

Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA

Empfehlungen

„Darstellung des Herrn“ – Ein Fest volle…

Am 2. Feber feiert die katholische Kirche das Fest der „Darstellung des Herrn“, das im Volksmund als „Mariä Lichtmess“ bekannt ist. Doch was steckt hinter diesem Hochfest, das Licht, Weihnachten... Weiterlesen

„Für euch bin ich Bischof, mit euch bin …

Josef Grünwidl ist neuer Erzbischof von Wien Am Samstag, dem 24. Jänner 2026, hat Josef Grünwidl offiziell das Amt des Erzbischofs von Wien übernommen. Die feierliche Bischofsweihe und die anschließende Amtseinführung... Weiterlesen

Die Heilige Barbara – Eine Märtyrerin mi…

Am 4. Dezember begeht die Kirche den Gedenktag der hl. Barbara. Barbara von Nikomedia gehört bis heute zu den bekanntesten Heiligen der Kirche. Seit dem 7. Jahrhundert wird sie verehrt... Weiterlesen

Ein Heiliger für unsere Zeit, ein Vorbil…

Heute feiert die Kirche den heiligen Martin – einen der bekanntesten und beliebtesten Heiligen. Martin von Tours, einst römischer Soldat, später Bischof, steht für Werte, die auch heute zählen: Nächstenliebe... Weiterlesen

13. Dezember: Einladung zum Kärntner Adv…

Die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten (AKS) lädt herzlich zum traditionellen Kärntner Adventkonzert ein, das am Samstag, 13. Dezember 2025, in der prachtvollen St. Georgs-Kathedrale an der Theresianischen Militärakademie stattfindet.Das Konzert wird... Weiterlesen

66. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

"Wächter des Friedens"... ist das Thema zur heurigen Soldatenwallfahrt. Die schönsten Eindrücke der Internationalen Soldatenwallfahrt Lourdes 2025 zum Nachsehen LOURDES ist nicht nur ein Ort der Begegnung, es ist für viele eine Gelegenheit zum... Weiterlesen

24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenw…

Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines Heiligen erinnert: Johannes den Täufer. Er gilt als der letzte... Weiterlesen

Christi Himmelfahrt: Was feiern wir da e…

Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi... Weiterlesen

Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt…

Jahr für Jahr strömen Millionen Gläubige zur Grotte von Masabielle, wo 1858 der Legende nach die Jungfrau Maria einem jungen Mädchen namens Bernadette erschienen ist. Seit 1958 kommen jährlich auch... Weiterlesen

65. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

Internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes als Mahnung und Hoffnungsträger Ein Ort des Gebets, der Begegnung – und der leisen, aber kraftvollen Botschaft, dass Frieden möglich ist. Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt im südfranzösischen... Weiterlesen

Ein Moment des Innehaltens während der V…

Es ist bereits zur schönen Tradition geworden, dass sich die Pilgerleitung in Lourdes gemeinsam mit dem Aufbautrupp der Melker Pioniere eine Stunde Zeit zur Einkehr nimmt, bevor die Teilnehmer zur... Weiterlesen

Leo XIV.: Wissenswertes rund um die feie…

Am kommenden Sonntag wird es auf dem Petersplatz festlich: Papst Leo XIV. wird in sein Amt eingeführt – zehn Tage nach seiner Wahl zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Was bei... Weiterlesen

Mit Maria durch den Mai – Ein Monat der …

Von alten Riten zur geistlichen Begleiterin im Jetzt Wenn der Mai ins Land zieht, legt sich ein sanfter Schleier aus Blüten über die Landschaft – und über die Herzen vieler Gläubiger... Weiterlesen

"Nein zum Krieg der Worte" – P…

In bewegenden Worten hat sich Papst Leo XIV. an die Medienschaffenden der Welt gewandt. Bei seiner ersten offiziellen Audienz als neues Oberhaupt der katholischen Kirche sprach er nicht nur über... Weiterlesen

HABEMUS PAPAM!

Der Militärbischof für Österreich, Dr. Werner Freistetter, in einer ersten Reaktion zur Papstwahl: „Ich freue mich sehr, dass der neue Papst den Namen Leo gewählt hat. Ich durfte ihn im Februar... Weiterlesen

Weißer Rauch über Rom – Die Welt hat ein…

Ein Augenblick der Geschichte: Punkt 18:08 Uhr durchbrach ein schneeweißer Rauchschleier den römischen Abendhimmel – das uralte Zeichen, das Generationen verbindet, ließ keinen Zweifel: Die katholische Kirche hat einen neuen... Weiterlesen

Johannes Freitag - Ein Bischof offen fü…

Feierliche Weihe im Grazer Dom Am 1. Mai 2025 erlebte der Grazer Dom einen bewegenden Moment kirchlicher Erneuerung: Johannes Freitag, bisher Stadtpfarrer von Trofaiach und Seelsorgeraumleiter „An der Eisenstraße“, wurde zum... Weiterlesen

Johannes Freitag zum Weihbischof geweiht…

Ein besonderes Ereignis für Kirche und Gesellschaft Im vollbesetzten Grazer Dom wurde am Donnerstag, dem 1. Mai 2025, ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der Diözese Graz-Seckau aufgeschlagen: Der bisherige Pfarrer... Weiterlesen

Probe und Einweisung bei der Militärmusi…

Am 29. April 2025 traf sich Militärdekan Oliver Hartl, Delegationsleiter der österreichischen Teilnehmer an der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI), mit der Militärmusik Tirol in Innsbruck zu einer intensiven musikalischen Probe... Weiterlesen

Graz bereitet sich auf Bischofsweihe von…

Am 1. Mai erhält die steirische Landeshauptstadt hohen kirchlichen Besuch – zur Weihe des neuen Weihbischofs der Diözese Graz-Seckau, Johannes Freitag, wird eine Vielzahl an geistlichen Würdenträgern, politischen Repräsentanten und... Weiterlesen

Österreich nimmt Abschied von Papst Fran…

Ein Requiem im Wiener Stephansdom vereinte Kirche, Politik und Gläubige Mit einem feierlichen Requiem im Wiener Stephansdom verabschiedete sich Österreich am Montagabend offiziell von Papst Franziskus. Unter großer Anteilnahme von Kirche... Weiterlesen

Einweisung für das Aufbaukommando PMI Lo…

Am 28. April 2025 fand in der Birago-Kaserne Melk eine Einweisung für das Aufbaukommando der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI) nach Lourdes statt. Das Kommando wird heuer vom Pionierbataillon 3 –... Weiterlesen

Ostern bei AUTCON27/UNIFIL im LIBANON

Derzeit befinden sich 164 Soldatinnen und Soldaten im Einsatzraum. Die Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Kontingents, sind unter anderem für die Logistik sowie die Brandbekämpfung im Camp NAQOURA verantwortlich. Zu den... Weiterlesen

Chrisammesse mit Militärbischof Freistet…

In der Soldatenkirche in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim feierte am Dienstag der Karwoche Militärbischof Dr. Werner Freistetter in Konzelebration mit dem erst kürzlich ernannten Weihbischof für die Diözese Graz-Seckau, Militäroberkurat... Weiterlesen

Schriftenreihe der Militärbischöflichen …

Die Schriftenreihe der Militärbischöflichen Bibliothek behandelt Fragen der Soldatenseelsorge und militärischen Berufsethik, der Rolle von Religion im militärischen Kontext und ihres Beitrags zum Frieden. Sie wird vom evangelischen Militärsuperintendenten und... Weiterlesen

Ein Fels des Gebets: Johannes Paul II. z…

Ein Erbe der Spiritualität und Standhaftigkeit Am 2. April 2005 schloss Papst Johannes Paul II. nach beinahe 27 Jahren im Amt für immer die Augen. Zwanzig Jahre später gedenken Gläubige auf... Weiterlesen

Todestag von Papst Johannes Paul II. jäh…

Am 2. April 2005 nahm die ganze Welt Anteil am Sterben von Johannes Paul II. Das Gedenken an den über 26 Jahre lang regierenden Papst wird auch in Österreich hochgehalten... Weiterlesen

Papst Franziskus: Ein eindringlicher App…

Ein Mahnruf aus dem Vatikan: Der Pontifex fordert in seiner Sonntagsbotschaft verstärkte Friedensbemühungen in Krisengebieten weltweit. Papst Franziskus hat mit Nachdruck an die politischen Führer des Südsudan appelliert, Spannungen abzubauen und... Weiterlesen

Das ewige Ringen um den Ostertermin

Eine historische Chance bleibt ungenutzt In einem seltenen Zufall fallen 2025 die Ostertermine der katholischen, protestantischen und orthodoxen Kirchen auf denselben Tag: den 20. April. Ein willkommener Anlass, um ein seit... Weiterlesen

Fastentücher: Eine alte Tradition in der…

In der Fastenzeit bietet sich in vielen Kirchen ein besonderes Bild: Altar und bildliche Darstellungen Jesu werden hinter kunstvoll gestalteten Tüchern verborgen. Doch was steckt hinter dieser Tradition? Wo liegen... Weiterlesen

25. März: Mariä Verkündigung - Ein …

Am 25. März begeht die katholische Kirche das Hochfest der Verkündigung des Herrn. Der Ursprung dieses besonderen Tages liegt in einer der bewegendsten Szenen des Neuen Testaments: der Begegnung der... Weiterlesen

Papst Franziskus zurück im Vatikan: Ein …

Nach mehr als fünf Wochen in der römischen Gemelli-Klinik ist Papst Franziskus am Sonntag in den Vatikan zurückgekehrt. Sein Genesungsweg bleibt jedoch anspruchsvoll: Eine zweimonatige Rekonvaleszenz unter strenger ärztlicher Aufsicht... Weiterlesen