Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Nachrichten aus der Diözese

Ein grausames Gedenken am 28. Dezember

Kurz nach dem freudigen Fest der Geburt Jesu feiert die katholische Kirche ein erschütterndes Ereignis: das Fest der Unschuldigen Kinder. Es erinnert an den biblischen Kindermord von Betlehem, bei dem König Herodes aus Angst vor einem neuen König alle männlichen Kinder unter zwei Jahren töten ließ. Die grausame Geschichte findet sich nur im Matthäusevangelium (2,16) und hat theologisch wie historisch bis heute Rätsel aufgeworfen.

Die blutige Tat und ihre biblische Deutung

Laut Matthäus ließ Herodes alle Knaben in Betlehem töten, um das göttliche Kind auszuschalten. Der Evangelist deutet dieses Grauen mit den Worten des Propheten Jeremia: „Rachel weinte um ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn sie waren dahin.“ Während Jesus mit seiner Familie nach Ägypten fliehen konnte, wurden die unschuldigen Kinder zu Opfern eines politischen Machtspiels. Doch die Alte Kirche erklärte sie zu Märtyrern, die für Christus gestorben sind.

Historische Zweifel am Kindermord

Ob der Kindermord tatsächlich stattfand, bleibt unter Historikern umstritten. Die einzige nichtchristliche Quelle stammt 400 Jahre später. Dennoch gilt Herodes als skrupelloser Herrscher, der auch vor der Ermordung eigener Familienmitglieder nicht zurückschreckte. Der Kindermord könnte symbolisch für das Leiden unter tyrannischer Herrschaft stehen, ein Motiv, das in vielen Kulturen als mythologische Erzählung vom verfolgten und geretteten Kind wiederkehrt.

Traditionen in Kärnten und der Steiermark: „Frisch und G’sund“-Schlagen

In einigen Regionen hat der Gedenktag über Jahrhunderte hinweg eine volkskulturelle Prägung erhalten. Besonders in Kärnten und der Steiermark ist der Brauch des „Frisch und G’sund“-Schlagens lebendig geblieben. Am 28. Dezember ziehen Kinder von Haus zu Haus, tragen Segenssprüche vor und „verhauen“ die Erwachsenen spielerisch mit kleinen Ruten. Dabei überbringen sie Wünsche für Gesundheit und ein gutes neues Jahr. Zur Belohnung erhalten die Kinder oft Süßigkeiten oder ein paar Münzen.

Ein typischer Spruch, den die Kinder dabei aufsagen, lautet:

„Frisch und g’sund, frisch und g’sund,

lang leben, alt werden,

nix klunzn, nix klagen, bis i wieder kum schlagen.

Christkindl auf dem Hochaltar

wünscht ein gutes neues Jahr.“

Dieser Brauch mag heute in erster Linie eine unterhaltsame Tradition sein, doch er hat seine Wurzeln in einem ernsten historischen Kontext. Mancherorts wird vermutet, dass sich diese Tradition aus älteren Bräuchen entwickelte und einst eine Möglichkeit für arme Kinder war, kleine Gaben zu erhalten.

Die Kinder als Märtyrer und Symbolfiguren

Bereits im 5. Jahrhundert begann die Verehrung der unschuldigen Kinder. Ihre Reliquien wurden in Kirchen wie der Basilika Santa Giustina in Padua verehrt. Verschiedene Traditionen schätzten die Zahl der Opfer auf 14.000 oder sogar bis zu 144.000, was eher symbolischen Charakter hat. Die Kinder wurden zu Schutzpatronen von Waisenhäusern und Schulen erklärt, und ihr Gedenktag wurde mit Mysterienspielen und Kinderfesten begangen.

Klage statt Verstummen – Eine Mahnung für die Gegenwart

Die liturgische Feier des Festes erinnert mit Psalm 8: „Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen verschaffst du dir Lob“ an die Unschuld und Wehrlosigkeit der Kinder. Diese Klage, die in der Figur der weinenden Rachel ihren Ausdruck findet, ist bis heute relevant. Sie mahnt, nicht zu verstummen angesichts der Leiden von Kindern weltweit – sei es durch Krieg, Flucht, Armut oder Abtreibung.

Ein Tag der Besinnung und Mahnung

Das Fest der Unschuldigen Kinder wird heute vielerorts mit Kindersegnungen begangen und ist zu einem Tag des Schutzes ungeborenen Lebens geworden. Es ruft auf, für die Rechte und Würde aller Kinder einzutreten, die unter Gewalt und Ungerechtigkeit leiden. Der 28. Dezember bleibt so ein schmerzhaftes, aber bedeutungsvolles Datum im Kirchenjahr, das den Blick über die Krippe hinaus auf die Herausforderungen der Welt lenkt.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem 26. Dezember, lenkt die Kirche den Blick auf einen außergewöhnlichen Heiligen: Stephanus, den ersten Märtyrer des Christentums. Seine Hingabe an den Glauben, seine Furchtlosigkeit und seine Bereitschaft zur Vergebung machen ihn bis heute zu einem eindrucksvollen Vorbild. Doch wer war dieser Mann, dessen Name „der Bekränzte“ bedeutet?

Ein Diakon mit Herz und Verstand

Die Quellen setzen erst spät in Stephanus’ Leben ein. Um das Jahr 30 trat er als Diakon in der jungen christlichen Gemeinde hervor. Seine Berufung war eng mit einem sozialen Konflikt verbunden: In der Urgemeinde Jerusalems fühlten sich die griechischsprachigen Hellenisten gegenüber den aramäischsprachigen Hebräern benachteiligt. Insbesondere bei der Versorgung der Witwen sahen sie eine Ungleichbehandlung.

Die Apostel lösten diesen Streit, indem sie sieben Männer von „gutem Ruf und voll Geist und Weisheit“ (Apg 6,3) auswählten. Diese sollten die sozialen Aufgaben der Gemeinde übernehmen. Stephanus, „ein Mann voll Glauben und Heiligem Geist“ (Apg 6,5), gehörte zu diesen ersten Diakonen.

Flammender Prediger und mutiger Streiter

Doch Stephanus war nicht nur ein Diener der Armen – er war auch ein leidenschaftlicher Prediger. Seine Worte fanden großen Anklang, erregten aber auch den Unmut der religiösen Autoritäten. Die Apostelgeschichte berichtet, dass seine Gegner ihn der Gotteslästerung bezichtigten.

Vor den Hohen Rat gestellt, hielt Stephanus eine leidenschaftliche Verteidigungsrede. Er schilderte die Geschichte Israels, prangerte die Verstocktheit seiner Ankläger an und bezeugte unerschrocken seine Vision von Jesus Christus zur Rechten Gottes. Diese mutigen Worte entfachten tödliche Wut: Stephanus wurde vor die Stadt geschleppt und gesteinigt.

Seine letzten Worte zeugen von tiefem Glauben und einer außergewöhnlichen Fähigkeit zur Vergebung: „Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an!“ (Apg 7,60). Damit folgte er dem Vorbild Jesu, der am Kreuz für seine Peiniger betete.

Der erste Märtyrer der Christenheit

Stephanus ist nicht nur der erste Märtyrer des Christentums, sondern auch ein Symbol für die Opferbereitschaft und Standhaftigkeit im Glauben. Sein Tod markierte den Beginn einer langen Tradition von Märtyrern, die ihr Leben für Christus hingaben. Interessanterweise war Saulus, der spätere Apostel Paulus, Augenzeuge der Steinigung und bewachte die Kleider der Vollstrecker (Apg 7,58).

Ein Heiliger mit umfassender Verehrung

Seit dem 4. Jahrhundert wird Stephanus als Heiliger verehrt. Seine Reliquien wurden 415 wiederentdeckt und später in der Kirche Sankt Laurentius vor den Mauern in Rom bestattet. Im Volksglauben ist er Patron der Pferde und Kutscher, Maurer, Steinhauer und Weber. Auch heute erinnern Pferdesegnungen und Rotweinrituale an sein Leben und Martyrium.

Stephanus ist zudem Schutzpatron von Rom, Corvey, Passau, Beckum im Münsterland und des Bistums Wien. Gläubige rufen ihn gegen Besessenheit, Steinleiden, Seitenstechen und Kopfweh an. Ebenso wird er als Fürsprecher für einen guten Tod verehrt.

Attribute und Symbolik

Als Attribut wird Stephanus oft als Diakon mit Steinen in der Hand oder auf seinem Haupt dargestellt – ein Verweis auf sein Martyrium durch Steinigung. Diese Symbole stehen für seine Bereitschaft, für seinen Glauben zu sterben.

Bauernregeln rund um Stephanus

Der Stephanstag ist auch im Volksglauben verankert. Bauernregeln reflektieren die Bedeutung des Wetters an diesem Tag für das kommende Jahr:

„Bringt St. Stephan Wind, die Winzer nicht fröhlich sind.“

„Windstill muss St. Stephan sein, soll der nächste Wein gedeih'n.“

Eine zeitlose Botschaft

Der Gedenktag des Stephanus direkt nach Weihnachten lädt dazu ein, über die Botschaft von Christi Geburt nachzudenken: Liebe, Hingabe und die Bereitschaft, auch in schwierigen Zeiten Zeugnis für den Glauben abzulegen. Stephanus zeigt, dass wahre Stärke in Vergebung und Treue liegt – eine zeitlose Botschaft, die auch heute nichts von ihrer Relevanz verloren hat.

Liebe Schwestern und Brüder!

Als Herodes der Große, König von Roms Gnaden, 4 v. Chr. starb, sahen sich die Römer

veranlasst, zur Stabilisierung der Lage Truppen von Syrien nach Jerusalem zu schicken. Auf

dem Weg brannten sie Sepphoris in Galiläa nieder – eine Stadt nur wenige Kilometer von

Nazaret, der Heimatstadt Jesu, entfernt.

Wir wissen nicht, in welchem Ausmaß diese militärischen Ereignisse die Welt des jungen

Jesus und seiner Familie erschüttert haben. Der biblische Text erwähnt sie nicht.

Hingegen ist das grausamste Vorgehen, von dem die Erzählungen um Jesu Geburt in den

Evangelien berichten – der Kindermord zu Betlehem – sonst nirgends bezeugt und hat in

dieser Form vermutlich nie stattgefunden, auch wenn die darin dargestellte reale Logik

politischer Gewalt zu einem Herrscher wie Herodes sehr gut passt, der sogar enge

Familienmitglieder zur Absicherung seiner Herrschaft ermorden oder hinrichten ließ.

Der Text offenbart gleichwohl kein problematisches Verhältnis des Evangelisten zur

Wirklichkeit. Matthäus versucht sich nicht im Verbreiten von Fake News, wie wir das heute

nennen würden, über Ereignisse, die zwei oder drei Generationen zurückliegen. Er will

vielmehr mit erzählerischen Mitteln eine tiefere Wirklichkeit zum Ausdruck bringen und in

Hinführung zum zentralen Geheimnis der Passion zeigen, was Menschwerdung Jesu

eigentlich bedeutet:

Sie ist kein zeitloses, mythisches Geschehen, das sich überall und zu jeder Zeit ereignen

könnte. Jesus lebte und wirkte als Mensch in einer bestimmten Zeit, an bestimmten Orten,

in einer bestimmten religiösen, kulturellen und politischen Situation, die sein Auftreten,

seine Lehre, aber auch die Gründe und die Art seines gewaltsamen Todes mitbestimmt

haben.

Die Kindheitserzählungen zeigen, dass die Menschwerdung Gottes so ernst genommen

werden muss, dass Jesus als Mensch auch das Nichtalleskönnen, die Verletzlichkeit, die

Ohnmacht, die Fähigkeit zu leiden mit uns geteilt hat: Auch er braucht Windeln, Josef und

Maria müssen sich wie alle anderen dem Herrschaftsinstrument der Volkszählung

unterwerfen, und sie müssen fliehen, um das Kind vor drohender politischer Verfolgung zu

schützen. Diese „weihnachtlichen“ Texte zeigen Jesus als verborgenen König, dessen

Herrschaft jener des Herodes oder des römischen Kaisers diametral entgegensteht, die mit

Erleiden von Gewalt, mit Hingabe für andere verbunden sein wird und deren Würde

dennoch aus dem Verborgenen heraus zu leuchten beginnt: für die Hirten auf dem Feld, die

dem Hinweis eines Engels folgen, für die weitgereisten Gelehrten, die eine besondere

astronomische Konstellation bemerkt haben, für die nachdenkliche Maria, die das Gehörte

bewahrt und in ihrem Herzen erwägt, und selbst für den paranoiden Herrscher, dem ein

hilfloses Kind als Bedrohung seiner Macht erscheint.

Es war keine heile Welt, keine idyllische und friedliche Geschichte, in die jener Jesus von

Nazaret hineingeboren wurde, von dem es im Epheserbrief heißt, dass er „unser Friede“ ist

(Eph 2,14).

Seine Heimat ist auch heute weit davon entfernt, ein Ort des Friedens, ein Vorbild für die

Völker zu sein. Vor allem nach den Terroranschlägen vom 7. Oktober 2023 und den

katastrophalen Folgen des immer noch andauernden israelisch-palästinensischen Kriegs für

das Leben der Menschen in Gaza und der ganzen Region scheint ein dauerhafter und für alle

Beteiligten annehmbarer Friede in näherer Zukunft fast unerreichbar. Wie viele andere hat

Papst Franziskus immer wieder die Dringlichkeit einer gerechten und friedlichen Lösung

eingemahnt, zu der es aus christlicher Sicht keine sinnvolle Alternative gibt.

Wir Christen leben aus der Hoffnung auf universalen Frieden, die unseren konkreten Einsatz

für das Wohl und die Sicherheit unserer Mitmenschen motiviert, wo auch immer wir

hingestellt sind, im zivilen wie auch im soldatischen Dienst. Wir leben aus der Hoffnung auf

jenen wahren Frieden, der ein Geschenk Gottes ist und den die himmlischen Heere den

Hirten bei der Geburt Christi verkündet haben:

Ehre sei Gott in der Höhe

und Friede auf Erden

den Menschen seines Wohlgefallens. (Lk 2,14)

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen allen ein frohes und friedvolles Weihnachtsfest!

+ Werner Freistetter

Dr. Werner Freistetter

Militärbischof für Österreich

Österreichischer Militärbischof räumt in "Furche" ein, dass friedliches Zusammenleben im Heiligen Land "in näherer Zukunft fast unerreichbar erscheint" - Bemühen um gerechte politische Lösung

Auch wenn die politische Situation in Palästina heute eine ganz andere ist als damals, lässt sich für Militärbischof Werner Freistetter "manches durchaus mit der Situation zur Zeit Jesu vergleichen". In der Weihnachtsausgabe der Wochenzeitung "Die Furche" (19. Dezember) nannte der Bischof als Parallelen die multinationale und multireligiöse Zusammensetzung der Bevölkerung, die nicht immer gemeinwohlorientierte Einflussnahme regionaler und globaler Mächte - damals das Imperium Romanum, heute die USA, der Iran, die arabischen Staaten u.a. - sowie die durch einen politischen Konflikt beförderte religiöse Spaltung und Radikalisierung.

Auch wenn ein friedliches Zusammenleben aller Bevölkerungsgruppen im Heiligen Land nach den Terroranschlägen vom 7. Oktober 2023 und angesichts des noch immer andauernden israelisch-palästinensischen Kriegs "in näherer Zukunft fast unerreichbar erscheint", gibt es laut Freistetter "im Grunde keine Alternative zum Frieden".

Wie schon seine Vorgänger habe Papst Franziskus wiederholt die Dringlichkeit einer gerechten und dauerhaften politischen Lösung des Konflikts eingemahnt. Diese müsse von allen beteiligten Gruppen akzeptiert werden, betonte der Militärbischof. Er verwies dazu auf die Sichtweise des Heiligen Stuhls, sich an der von den Vereinten Nationen vorgesehenen Zweistaatenlösung zu orientieren.

Freistetter redete dem beständigen Bemühen um eine gerechte politische Lösung des Konflikts das Wort. Gerade Christinnen und Christen lebten aus dieser Hoffnung auf universalen Frieden, die den konkreten Einsatz für das Wohl und die Sicherheit ihrer Mitmenschen motiviere - "auf jenen wahren Frieden, der ein Geschenk Gottes ist und den die himmlischen Heere den Hirten bei der Geburt Christi verkündet haben".

Quelle: Die Furche, Kathpress

Eine Reise durch Traditionen und Kulturen

Rund 2,5 Milliarden Christinnen und Christen feiern weltweit Weihnachten – doch die Art und Weise, wie das Fest begangen wird, ist so vielfältig wie die Kulturen selbst. Von Feuerwerken in Peru über Inlineskates in Venezuela bis hin zu Spinnennetzen in der Ukraine: Jeder Brauch erzählt eine Geschichte. Ein Blick auf die faszinierendsten Weihnachtstraditionen aus aller Welt.

Lateinamerika: Feuerwerk und Herbergssuche

Peru: Ein nächtliches Spektakel mit Familie und Feuerwerk

In Peru ist der Heilige Abend ein Fest der Zusammenkunft. Familien kochen tagsüber gemeinsam traditionelle Speisen wie Truthahn und Panettone. Pünktlich um Mitternacht wird das Jesuskind in die Krippe gelegt – ein symbolischer Moment, der mit einem großen Feuerwerk gefeiert wird. Erst danach dürfen Kinder ihre Geschenke öffnen, erzählt Monica Ladinig, die aus Lima stammt und seit vielen Jahren in Salzburg lebt. Die Feierlichkeiten dauern oft bis in die frühen Morgenstunden.

Mexiko: Posadas und eine sternförmige Piñata

In Mexiko beginnen die Weihnachtsfeierlichkeiten bereits am 12. Dezember mit der Ehrung der Jungfrau von Guadalupe. Ab dem 16. Dezember erinnern die Posadas an die Herbergssuche von Maria und Josef. Ein besonderer Höhepunkt ist das Zerschlagen der Stern-Piñata mit sieben Strahlen – ein Ritual, das die Überwindung von Sünden symbolisiert. Die Geschenke gibt es traditionell erst am 6. Januar, dem Dreikönigstag.

Venezuela: Auf Inlineskates zur Christmette

In Caracas, der Hauptstadt Venezuelas, werden die Straßen an Weihnachten für Autos gesperrt – nicht etwa für festliche Paraden, sondern für Gläubige auf Inlineskates. Diese ungewöhnliche Tradition bringt die Menschen sicher zur Christmette, deren Ursprung unklar bleibt. Doch die Freude und das Gemeinschaftsgefühl machen diesen Brauch zu einem besonderen Erlebnis.

Afrika und Asien: Gemeinschaft und Spiritualität

Togo: Eine Nacht voller Musik und Lebensfreude

Weihnachten in Togo beginnt mit einem Konzert und geht über in eine lebhafte Mitternachtsmesse. „Es ist eine Nacht der Gemeinschaft, des Singens und Feierns“, beschreibt Pfarrer Laurent Pierre Chardey. Nach der Messe versammeln sich die Menschen auf dem Kirchenplatz, wo sie bis zum Morgengrauen zusammen essen und tanzen.

Indien: Lichter, Sterne und Wohltätigkeit

In Indien, wo Christen eine Minderheit bilden, ist Weihnachten dennoch ein wichtiger Feiertag. Häuser und Kirchen werden mit leuchtenden Sternen geschmückt, und Weihnachtslieder gehören fest zum Programm. Priester Harrison Markose betont die Bedeutung von Messen und Wohltätigkeitsaktionen, die Bedürftige mit Essen und Kleidung unterstützen – eine Mischung aus Tradition und Mitgefühl.

Europa: Skurrile Bräuche und stille Momente

Finnland: Sauna und Lichtermeer

Die Finnen beginnen Weihnachten mit einem Saunagang – ein Ritual, das Körper und Geist reinigen soll. Danach besuchen Familien die Gräber ihrer Angehörigen, die in ein beeindruckendes Lichtermeer getaucht sind. Diese Tradition verbindet die Feierlichkeiten mit einer stillen Erinnerung an die Verstorbenen.

Polen: Sprechende Tiere und Oblaten

In Polen erzählt man sich, dass Tiere in der Weihnachtsnacht sprechen können. Dieser Legende folgend, teilen viele Familien nicht nur untereinander, sondern auch mit ihren Tieren ein Stück Weihnachtsoblate – ein Brauch, der Mitgefühl und Harmonie symbolisiert.

Spanien: Lottofieber zum Fest

Am 22. Dezember fiebern Millionen Spanier der Weihnachtslotterie entgegen. Mit „El Gordo“ („Der Dicke“), dem größten Gewinn, können Glückspilze mehrere hundert Millionen Euro gewinnen – eine Tradition, die seit 1812 jedes Jahr Spannung und Hoffnung verbreitet.

Ukraine: Spinnennetze und ein Funken Magie

In der Ukraine wird der Weihnachtsbaum mit künstlichen Spinnennetzen geschmückt. Die Inspiration für diesen Brauch stammt von einer Legende: Eine arme Witwe konnte keinen Schmuck für den Baum ihrer Kinder kaufen. Über Nacht umhüllte eine Spinne den Baum mit ihrem Netz, das in der Morgensonne wie aus Gold glänzte.

Kanada und Irland: Der Weihnachtsmann und eisige Abenteuer

Kanada: Santa Claus mit eigener Adresse

In Kanada hat der Weihnachtsmann eine offizielle Adresse: Santa Claus, North Pole, H0H 0H0. Dieses einzigartige Postleitzahl-System ermöglicht Kindern, ihre Briefe an Santa zu schicken – und manchmal sogar eine Antwort zu bekommen.

Irland: Der Sprung ins eiskalte Meer

Auf der grünen Insel gehört der sogenannte Christmas Swim zum Fest. Mutige wagen den Sprung ins eisige Wasser, um Weihnachten mit einem erfrischenden Ritual zu beginnen. Trotz der Kälte ist diese Tradition bei Jung und Alt beliebt.

Fazit: Weihnachten als globales Fest der Vielfalt

Weihnachten ist weit mehr als nur ein religiöser Feiertag – es ist ein Ausdruck kultureller Identität, Gemeinschaft und Hoffnung. Jede Tradition, ob skurril oder besinnlich, trägt dazu bei, die Einzigartigkeit dieses Festes zu bewahren und Menschen auf der ganzen Welt zu verbinden.

Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA

Inmitten der besinnlichen Adventszeit werden in vielen katholischen Kirchen eine besondere Form des Gottesdienstes – das Rorate - angeboten. Diese traditionelle Messe, gewidmet der Verehrung der Jungfrau Maria, entfaltet eine tiefe spirituelle Bedeutung.

Der Begriff "Rorate" leitet sich vom lateinischen "Rorate caeli desuper" ab, was übersetzt "Tauet, Himmel, von oben" bedeutet, und bezieht sich auf einen Vers aus dem Buch Jesaja. Diese Messe wird häufig in den frühen Morgenstunden abgehalten, wenn die Dunkelheit noch über dem Land liegt und die Gläubigen in einer Atmosphäre der Stille und Andacht zusammenkommen.

Die Kerzen, die im Rorate-Gottesdienst entzündet werden, symbolisieren das Licht, das in die Welt kommt und die Ankunft Christi verkündet. Es ist eine Zeit der Erwartung und Vorbereitung auf die Geburt Jesu, die durch Psalmen, Gebete und Gesänge begleitet wird.

Die Geschichte des Rorate reicht weit zurück.Vermutlich wurden Rorate-Ämter bereits kurz nach der Ausbildung der Adventliturgie gefeiert. Einen wesentlichen Beitrag dazu dürfte auch das Dogma »Maria als Gottesgebärerin« aus dem Jahre 451 geleistet haben. Die tiefe Verehrung der Jungfrau Maria, als Mutter Jesu und Symbol der Reinheit und Gnade, prägt diesen Gottesdienst und zieht Gläubige an, die in ihrem Glauben gestärkt werden möchten.

Der Rorate-Gottesdienst ist nicht nur ein Ereignis des Gebets, sondern auch ein kulturelles Erlebnis, das die Gemeinschaft zusammenführt. Gemeindemitglieder beteiligen sich aktiv an den Vorbereitungen und der Gestaltung dieser Messen, und viele empfinden es als eine Zeit der inneren Einkehr und spirituellen Erneuerung.

Für viele Gläubige ist der Rorate-Gottesdienst ein wichtiger Bestandteil ihrer Adventtradition, der nicht nur spirituelle Erbauung bietet, sondern auch eine Verbindung zur tieferen Bedeutung dieser besonderen Jahreszeit herstellt.

Das Rorate, eingebettet in die reiche Geschichte der katholischen Kirche, erinnert uns daran, dass das Licht der Hoffnung selbst in den dunkelsten Zeiten scheint. Es ist eine Zeit des Glaubens, der Erwartung und des Vertrauens auf das kommende Licht.

In den stillen Stunden des Rorate-Gottesdienstes, wenn das Kerzenlicht die Dunkelheit durchbricht, fühlen sich Gläubige verbunden – mit der Geschichte, mit ihrer Gemeinschaft und vor allem mit dem Geist des Advents, der auf die Ankunft des göttlichen Lichts vorbereitet.

Das Rorate verkörpert die Essenz des Advents: die Erwartung, das Licht und die Hoffnung auf die Geburt Christi, die in unseren Herzen leuchtet und uns in dieser besonderen Zeit begleitet.

Eine außergewöhnliche Kindheit: Von der Krone Ungarns zur Wartburg

Elisabeth von Thüringen wurde 1207 als ungarische Königstochter in eine der mächtigsten Dynastien Europas hineingeboren. Bereits im Kindesalter verließ sie ihre Heimat, um an den Hof der Thüringer Landgrafen auf der Wartburg zu ziehen. Dort war sie als zukünftige Gemahlin des Erbprinzen Hermann vorgesehen. Doch Elisabeth zeigte von frühester Kindheit an eine außergewöhnliche Frömmigkeit: Sie legte ihre Krone ab, um demütig vor Gott zu treten, und unterbrach sogar das Spiel, um in die Kirche zu gehen.

Nach dem Tod ihres Verlobten sollte sie eigentlich nach Ungarn zurückkehren. Doch Ludwig IV., Hermanns jüngerer Bruder, verliebte sich in Elisabeth und heiratete sie 1221. Diese Liebesehe war für die damalige Zeit außergewöhnlich, da Hochzeiten sonst vor allem politischem Kalkül dienten.

Die Landgräfin, die den Armen diente

Trotz ihres hohen Standes zog es Elisabeth nicht zu prunkvollen Festen oder höfischen Intrigen. Stattdessen widmete sie sich mit Leidenschaft den Armen und Kranken. Ihre Fürsorge ging weit über das übliche Maß mittelalterlicher Mildtätigkeit hinaus. Elisabeth kümmerte sich persönlich um Aussätzige, wusch Verstorbene und verteilte großzügig Brot an Bedürftige. Diese Taten sorgten am Hof für Missfallen. Doch Elisabeth ließ sich nicht beirren – die Armen und Schwachen standen für sie im Zentrum ihres Handelns.

Das berühmte Rosenwunder symbolisiert ihre Hingabe. Einer Legende zufolge trug Elisabeth Brot in ihrem Korb, als ihr Mann Ludwig sie unterwegs anhielt und nach dem Inhalt fragte. Auf ihr Gebet hin verwandelten sich die Brote in Rosen, wodurch ihre guten Taten vor den Augen ihrer Kritiker geschützt wurden.

Vorbild Franz von Assisi: Elisabeths radikale Nachfolge Christi

Nach Ludwigs Tod im Jahr 1227, der auf dem Kreuzzug verstarb, änderte sich Elisabeths Leben dramatisch. Sie wurde von ihrer Verwandtschaft der Wartburg verwiesen und musste mit ihren Kindern ein Leben in bitterster Armut führen. Dennoch blieb sie ihrer Mission treu: Mit der Unterstützung ihres Beichtvaters Konrad von Marburg gründete sie ein Hospital in Marburg, das dem heiligen Franz von Assisi gewidmet war. Sie selbst arbeitete dort als Krankenschwester und widmete ihr Leben ganz den Ärmsten.

Ihre radikale Armut und ihre strenge Lebensweise, die unter Konrads Aufsicht oft von härtesten Bußübungen geprägt war, sorgten für Bewunderung, aber auch für Spott. Dennoch setzte Elisabeth unbeirrt ihr Werk fort. Ihre Liebe galt besonders schwangeren Frauen und Kindern, denen sie mit Fürsorge und Hingabe diente.

Früher Tod und schnelle Heiligsprechung

Im Alter von nur 24 Jahren starb Elisabeth am 17. November 1231. Doch ihr Vermächtnis lebte weiter: Schon vier Jahre nach ihrem Tod wurde sie von Papst Gregor IX. heiliggesprochen. Ihre Reliquien fanden ihren Platz in der neu erbauten Elisabethkirche in Marburg, die bis heute ein bedeutender Wallfahrtsort ist.

Im Laufe der Jahrhunderte wurde Elisabeth zur Patronin zahlreicher Gruppen und Institutionen: Sie ist die Schutzheilige der Caritas, der Kranken und Notleidenden, der Sozialarbeiter und unschuldig Verfolgten. Ihre Fürsprache wird insbesondere in Zeiten sozialer Not gesucht.

Elisabeths bleibendes Vermächtnis: Eine Heilige für alle Zeiten

Elisabeth von Thüringen gilt als eine der bekanntesten und beliebtesten Heiligen Deutschlands. Ihr Leben zeigt, wie man durch Liebe, Mitgefühl und Opferbereitschaft gesellschaftliche Grenzen überwinden kann. Als „Mutter Theresa des Mittelalters“ wird sie bis heute verehrt und inspiriert Menschen unterschiedlicher Konfessionen.

Ihr Gedenktag, der 19. November, erinnert jährlich daran, wie wichtig es ist, sich den Hilflosen und Ausgegrenzten zuzuwenden. Elisabeths Botschaft bleibt zeitlos: Nächstenliebe kennt keine Standesgrenzen.

Ein Abschluss mit Aufruf zum Handeln

Zum Abschluss der Weltsynode hat Papst Franziskus in einer eindrucksvollen Messe im Petersdom die Katholiken weltweit zu einem neuen missionarischen Aufbruch aufgerufen. Mit Nachdruck forderte er die Kirche dazu auf, auf die Herausforderungen und Nöte der heutigen Zeit zu reagieren und sich mutig für das Wohl aller Menschen einzusetzen. Die Kirche könne angesichts der „vielen Wunden, die die Menschheit plagen“, nicht einfach sitzen bleiben, so der Papst. „Wir müssen aufstehen und handeln“, erklärte er den versammelten Gläubigen.

Gegen Stillstand und Selbstbespiegelung: „Nicht am Rand der Welt verharren“

Papst Franziskus sprach eindringlich über die Gefahr einer „sitzenden Kirche“, die sich selbst an die Ränder der Wirklichkeit verbannt und dort in „Blindheit“ verharrt. Diese Art von Kirche, so mahnte er, laufe Gefahr, ihre missionarische Berufung zu verlieren und ihre eigentliche Aufgabe aus den Augen zu verlieren. „Wenn wir in unserer Blindheit verharren, werden wir das, was uns in der Seelsorge fordert, und die Probleme der Welt nicht sehen“, warnte er. Vielmehr solle die Kirche aktiv die Stimme der Leidenden, Armen und Ausgegrenzten vertreten – und auch diejenigen erreichen, die sich vom Glauben entfernt haben oder ihm gleichgültig gegenüberstehen.

Eine Kirche, die sich die Hände schmutzig macht

„Wir brauchen eine Kirche, die das laute Rufen der Welt aufnimmt und sich die Hände schmutzig macht, um ihr zu dienen“, so Papst Franziskus weiter. Er skizzierte eine Vision von Kirche, die nicht still bleibt, sondern auf die Menschen zugeht und sich ihrer Nöte annimmt. Franziskus sprach davon, dass die Kirche nicht blind oder statisch sein dürfe, sondern als „missionarische Kirche mit dem Herrn auf den Straßen der Welt unterwegs sein“ müsse. Damit verband er den Aufruf an alle Gläubigen, „den Schrei der Menschen“ ernst zu nehmen und ihnen „das Licht des Evangeliums“ zu bringen.

Dank für die Weltsynode und den gemeinsamen Weg

Der Papst äußerte zugleich seine Dankbarkeit für den dreijährigen Synodenprozess, der nun in einem Abschlussdokument gipfelte. Die Weltsynode war 2021 als globales Reformprojekt gestartet und sollte die katholische Kirche weltweit offener, dialogbereiter und zukunftsfähiger machen. „Setzen wir unseren Weg gemeinsam fort“, ermutigte Franziskus die Gläubigen und die Kirchenvertreter. Er forderte dazu auf, die „Verzagtheit“ abzulegen, die „Blindheit dem Herrn anzuvertrauen“ und „die Freude des Evangeliums durch die Straßen der Welt zu tragen“.

Restaurierter Baldachin und die „Cathedra Petri“ als Symbole des Glaubens

Während des Gottesdienstes im Petersdom standen auch besondere Symbole der kirchlichen Tradition im Mittelpunkt: Der berühmte Bronze-Baldachin von Gian Lorenzo Bernini, der nach einer achtmonatigen Restaurierung wieder im vollen Glanz erstrahlt, und die „Cathedra Petri“ – der antike Papst-Thron, der über 1.150 Jahre alt ist und nur selten zu sehen. Franziskus erinnerte daran, dass die „Cathedra Petri“ für die „Kathedra der Liebe, der Einheit und der Barmherzigkeit“ steht, die nicht zur Herrschaft, sondern zum Dienst an anderen aufruft.

Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA

Der Oktober ist traditionell als Rosenkranzmonat bekannt. In dieser Zeit erinnern Katholiken auf der ganzen Welt an eine Gebetsform, die tief in der christlichen Spiritualität verwurzelt ist. Auch wenn das Beten des Rosenkranzes heute weniger verbreitet ist, hat es nichts von seiner Bedeutung verloren. Im Gegenteil: Gerade in einer hektischen, egozentrischen Welt könnte der Rosenkranz eine Möglichkeit sein, Ruhe, Einkehr und einen tieferen Zugang zu sich selbst und zu Gott zu finden.

Ein Gebet für das Herz und die Seele

Papst Franziskus fasst es in einem seiner Tweets treffend zusammen: „Der Rosenkranz ist das Gebet, das mein Leben begleitet; das Gebet der Einfachen und der Heiligen; das Gebet meines Herzens.“ Der Rosenkranz verbindet uns mit der reichen Tradition des Glaubens und bietet gleichzeitig eine Chance, in eine meditative und spirituelle Welt einzutauchen, die in unserer modernen Zeit oft verloren geht.

Doch für viele Menschen scheint das Rosenkranzgebet heute fremd. In einer Welt, in der Individualität und Selbstverwirklichung großgeschrieben werden, wirkt das Gebet mit seiner strikten Abfolge oft zu monoton und wenig anpassungsfähig. Aber gerade in dieser Einfachheit liegt sein besonderer Reiz.

Warum der Rosenkranz zeitgemäß ist

In einer Gesellschaft, die ständig in Bewegung ist, kann der Rosenkranz als Anker dienen. Während sich viele Gebetsformen auf individuelle Bedürfnisse konzentrieren, fordert der Rosenkranz eine gewisse Hingabe. Die festgelegte Abfolge von Gebeten – „Gegrüßet seist du, Maria“, „Vater unser“ und andere – ermöglicht es, den Geist zu beruhigen und sich von den alltäglichen Sorgen zu lösen.

Für viele Pilger und Wallfahrer gehört der Rosenkranz seit jeher zu ihren Gebeten. Die gleichmäßige Wiederholung der Gebete passt perfekt zu den gleichmäßigen Schritten, die auf langen Wegen zurückgelegt werden. Diese Verbindung zwischen Körper und Geist, zwischen Bewegung und Gebet, schafft einen besonderen Raum für inneren Frieden.

Auch für Menschen, die sich nicht als gläubig bezeichnen würden, kann das Rosenkranzgebet überraschende Erkenntnisse bieten. In der Monotonie der Wiederholung kann eine Loslösung vom Alltagsstress und eine wohltuende Entrückung entstehen, die Raum für neue Gedanken und innere Einkehr schafft.

Die Ursprünge des Rosenkranzes

Die Geschichte des Rosenkranzes reicht weit zurück. Schon in vielen Religionen wurden Gebetsschnüre verwendet, um die Wiederholung von Gebeten zu zählen – sei es im Islam, Buddhismus oder im frühen Christentum. Die katholische Form des Rosenkranzgebetes entwickelte sich im frühen Mittelalter.

Der erste schriftliche Nachweis einer Zählschnur stammt aus dem 9. Jahrhundert von der angelsächsischen Adligen Lady Godiva. Die heute bekannte Form des Rosenkranzes entstand im Jahr 1409, als der Kartäusermönch Dominikus von Preußen die „Leben-Jesu-Andachten“ in 50 kurze Gebetssätze umwandelte.

Warum gerade der Oktober als Rosenkranzmonat gilt, hängt mit einer historischen Schlacht zusammen. Am 7. Oktober 1571 siegten die christlichen Mittelmeermächte bei der Schlacht von Lepanto gegen das Osmanische Reich. Papst Pius V. schrieb diesen Sieg dem Rosenkranzgebet zu und setzte den Tag als „Fest der Seligen Jungfrau Maria vom Sieg“ fest, das später zum „Fest Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz“ umbenannt wurde.

Wie betet man den Rosenkranz?

Der Rosenkranz besteht aus einer Kette von Kugeln, die durch größere Kugeln unterbrochen werden. Jede kleine Kugel steht für ein „Gegrüßet seist du, Maria“, während die größeren Kugeln den Übergang zum „Vater unser“ markieren. Der Rosenkranz beginnt am Kreuz mit dem Glaubensbekenntnis und endet mit dem Gebet zu den drei göttlichen Tugenden: Glaube, Hoffnung und Liebe.

Die Struktur des Rosenkranzes mag auf den ersten Blick streng und starr wirken, aber sie bietet eine besondere Form der Meditation. Das kontinuierliche Wiederholen der Gebete schafft Raum für Reflexion und vertieft die Beziehung zu Gott und Maria, der Mutter Jesu.

Der Rosenkranz und der Frieden

Eine besondere Initiative, die die Kraft des Rosenkranzgebets nutzt, ist der „Rosenkranz-Sühnekreuzzug“ (RSK). Diese Gebetsgemeinschaft wurde 1947 von dem Franziskanerpater Petrus Pavlicek in Wien gegründet und setzt sich für den Frieden in der Welt ein. Heute hat die Gemeinschaft mehr als 700.000 Mitglieder in über 130 Ländern, die sich alle dem gemeinsamen Ziel eines dauerhaften Friedens verschrieben haben.

Fazit: Der Rosenkranz als Weg zur Spiritualität

Der Rosenkranz ist mehr als nur eine alte Gebetstradition. Er ist eine Brücke zu einer tieferen spirituellen Erfahrung, die uns in der Hektik des Alltags oft verloren geht. Der Oktober, als Rosenkranzmonat, bietet eine besondere Gelegenheit, diese Gebetsform neu zu entdecken und den Frieden und die Ruhe zu finden, die sie schenken kann. Gerade in Zeiten der Unsicherheit und des Umbruchs kann der Rosenkranz ein Weg sein, um innere Balance und Trost zu finden – ein Gebet des Herzens, wie es Papst Franziskus nennt.

Wenn Sie neugierig geworden sind und wissen möchten, wie man den Rosenkranz betet, dann finden Sie eine Anleitung dazu unter Wie betet man den Rosenkranz? (katholisch.at) und Rosenkranzflyer_2013_gruen_pdf (katholisch.at)

Die katholische Kirche befindet sich mitten in einer entscheidenden Phase ihrer Geschichte: Die Weltsynode, die derzeit im Vatikan tagt, geht in ihre zweite Woche. Diese Versammlung, die bis zum 27. Oktober 2024 andauern wird, hat das Ziel, umfassende Reformen in der Kirche zu beraten und einen Weg in die Zukunft zu ebnen.

Start mit Bußakt und Gebet

Die Synode begann mit starken symbolischen Akzenten: Einkehrtage, ein Bußakt für kirchliche Verfehlungen und eine Eröffnungsmesse gaben den Teilnehmern, darunter etwa 370 Männer und Frauen aus aller Welt, einen geistlichen Impuls. Es wurde um Vergebung gebeten und zugleich der Blick nach vorne gerichtet – eine starke Botschaft für die anstehenden Beratungen. Doch der Weg zur erwünschten "Harmonie in der Vielfalt" scheint steinig, wie bereits die Diskussion über die Rolle der Frau in der Kirche zeigte.

Frauen in der Kirche: Ein zentrales Thema

Eines der besonders brisanten Themen der Synode ist die Teilhabe von Frauen in der katholischen Kirche. Zum ersten Mal in der Geschichte der Kirche haben Frauen nicht nur eine Stimme, sondern können auch aktiv mitentscheiden – ein historischer Schritt. Rund ein Achtel der Versammelten sind Frauen. Doch die Frage, ob Frauen in Zukunft Weiheämter, wie das Diakonat, erhalten können, sorgt für hitzige Debatten. Obwohl Papst Franziskus dieses Thema in eine Studiengruppe ausgelagert hat, bleibt es ein Streitpunkt. Kritische Stimmen bemängelten diesen Schritt, und die Ankündigung eines lehramtlichen Schreibens zur Rolle der Frau brachte zusätzliche Spannungen in die Versammlung.

Spannungen und zusätzliche Gesprächstage

Die Synodenleitung reagierte auf die Unzufriedenheit vieler Teilnehmer und setzte einen zusätzlichen Gesprächstag an, um das Thema und weitere „heiße Eisen“ intensiver zu besprechen. Ein außerplanmäßiger Austausch der zehn Arbeitsgruppen ist für den 18. Oktober vorgesehen, obwohl dieser Tag ursprünglich frei gewesen wäre. Auch wenn keine Aussprache in der Generalversammlung vorgesehen ist, sieht der deutsche Theologe Thomas Söding darin einen „ersten Schritt“ hin zu einer Lösung.

Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA

Synodaler Weg: Demokratischer und inklusiver?

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Synode ist die Frage, wie die katholische Kirche „synodaler“ werden kann. Dies bedeutet, dass die Kirche demokratischer und partizipativer organisiert werden soll, sodass Laien, Frauen und alle Gläubigen stärker in Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Am Dienstag, dem 8. Oktober, wird eine Redaktionskommission gewählt, die das Abschlussdokument der Synode erarbeiten soll. Papst Franziskus erwartet konkrete Vorschläge, wie diese Synodalität verwirklicht werden kann – doch welche davon letztlich umgesetzt werden, bleibt dem Papst vorbehalten.

Internationale Krisen und Solidarität

Die Weltsynode reflektiert auch die globalen Herausforderungen, denen sich die katholische Kirche stellen muss. Am Montag, dem 7. Oktober, ruft Papst Franziskus zu einem Fasten- und Gebetstag für den Weltfrieden auf, angesichts des anhaltenden Nahostkonflikts und anderer globaler Krisen. Bischöfe aus Regionen wie Haiti, dem Libanon und den Philippinen berichteten von den verheerenden Auswirkungen von Naturkatastrophen, Gewalt, Armut und dem Klimawandel.

Besonders die globale Perspektive nimmt einen großen Raum ein: Der australische Bischof Antony Randazzo forderte eindringlich, dass sich die Kirche von ihrem eurozentrischen Ansatz verabschiedet. Er betonte, dass Ozeanien ein Drittel der Erdfläche umfasse, doch häufig nur westlich geprägte Länder wie Australien und Neuseeland Beachtung fänden. Papst Franziskus setzt sich besonders für die vom Kolonialismus ausgebeuteten Menschen in Papua-Neuguinea ein, doch Randazzo fordert mehr Solidarität mit den Schwächsten der Welt, den Migranten und Armen.

Was ist Synodalität im Sinne von Papst Franziskus?

Für Papst Franziskus ist die Synodalität mehr als nur ein organisatorischer Ansatz. Sie bedeutet eine grundlegende Veränderung in der Kirche: weg von hierarchischen Strukturen hin zu einer „hörenden Kirche“, die die Anliegen aller Gläubigen ernst nimmt. Der Papst wünscht sich eine Kirche, in der alle – Klerus und Laien, Frauen und Männer – gemeinsam den Weg in die Zukunft gestalten. Die Weltsynode ist ein entscheidender Moment auf diesem Weg, doch die konkreten Ergebnisse und Reformen liegen letztlich in den Händen des Papstes.

Fazit: Die Weltsynode 2024 könnte die stellen. Wie diese aussehen werden, bleibt abzuwarten, doch die Diskussionen und Entscheidungen der nächsten Wochen werden die Zukunft der Kirche maßgeblich prägen.

Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA

weitere...

Christophorus – Schutzpatron der Reisend…

Christophorus – Schutzpatron der Reisenden (Gedenktag: 24. Juli) Der heilige Christophorus zählt zu den bekanntesten und beliebtesten Heiligen – vor allem...

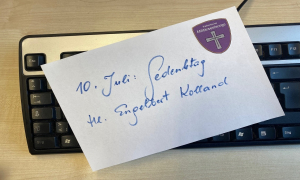

WeiterlesenHeiliger Engelbert Kolland – Patron der …

Am 10. Juli feiert die katholische Kirche erstmals den offiziellen Gedenktag des heiligen Engelbert Kolland. Der Tiroler Franziskaner wurde 2024...

Weiterlesen29. Juni: Apostelfürsten im Fokus: Das H…

Am 29. Juni feiert die katholische Kirche das Hochfest der Apostel Petrus und Paulus – zwei prägende Gestalten des frühen...

Weiterlesen24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenw…

Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines...

WeiterlesenFronleichnam kurz gefasst

Fronleichnam, auch bekannt als »Hochfest des heiligsten Leibes und Blutes Christi« oder international als »Corpus Christi«, ist einer der höchsten Feiertage im katholischen Kirchenjahr. Gefeiert wird er am zweiten Donnerstag…

Informationen aus der KirchePfingsten kurz gefasst – Fragen & Antworten zu diesem Fest

Was feiern Christen zu Pfingsten? Pfingsten gilt als Geburtstag der Kirche. Es erinnert an die Herabkunft des Heiligen Geistes auf die Jünger – ein Ereignis, das infoge die weltweite Verkündigung des…

Informationen aus der KircheChristi Himmelfahrt: Was feiern wir da eigentlich?

Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi…

Informationen aus der Kirche

14. Mai: Hl. Matthias. Der Apostel - bestimmt durch das Los

Zum Gedenktag des Hl. Matthias am 14. Mai Ein Apostel durch göttliche Wahl Der Name Matthias bedeutet „Geschenk Gottes“ – und dieser Name ist Programm: Der Heilige Matthias wurde nicht von Jesus…

Informationen aus der KircheLeo XIV.: Wissenswertes rund um die feierliche Amtseinführung des neuen Papstes

Am kommenden Sonntag wird es auf dem Petersplatz festlich: Papst Leo XIV. wird in sein Amt eingeführt – zehn Tage nach seiner Wahl zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Was bei…

Informationen aus der KircheMit Maria durch den Mai – Ein Monat der Hoffnung und Hingabe

Von alten Riten zur geistlichen Begleiterin im Jetzt Wenn der Mai ins Land zieht, legt sich ein sanfter Schleier aus Blüten über die Landschaft – und über die Herzen vieler Gläubiger…

Informationen aus der Kirche

Papstwahl 2025: Leo XIV. – Ein Brückenbauer zwischen Kontinenten und Kulturen

Weißer Rauch über Rom, Glockengeläut in Wien Am Abend des 8. Mai 2025 blickte die Welt erwartungsvoll zum Schornstein der Sixtinischen Kapelle – und Österreich lauschte dem Klang seiner Kirchenglocken. Um…

Informationen aus der KircheAuf dem Weg zum "Habemus Papam": Was jetzt im Vatikan geschieht

Von der stillen Sammlung bis zum weißen Rauch: Das Konklave beginnt. Ein Überblick über den Weg zur Wahl eines neuen Papstes. Am Mittwoch versammeln sich 133 Kardinäle aus aller Welt hinter…

Informationen aus der KircheKonklave 2025: Die Welt blickt auf den Vatikan – die Papstwahl beginnt

In der Ewigen Stadt bereitet sich alles auf einen der bedeutendsten Momente im Leben der römisch-katholischen Kirche vor: die Wahl des neuen Papstes. Mit dem feierlichen Einzug der Kardinäle in…

Informationen aus der Kirche

- 1

- 2

- 3

Empfehlungen

Glocken gegen den Hunger: Österreich set…

Heute um 15 Uhr läuten in ganz Österreich die Kirchenglocken – als „Mahnmal“ gegen den weltweiten Hunger und als Aufruf zum Handeln. Ein Ruf, der weit über die Kirchtürme hinausgeht Am Freitag... Weiterlesen

24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenw…

Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines Heiligen erinnert: Johannes den Täufer. Er gilt als der letzte... Weiterlesen

Christi Himmelfahrt: Was feiern wir da e…

Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi... Weiterlesen

Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt…

Jahr für Jahr strömen Millionen Gläubige zur Grotte von Masabielle, wo 1858 der Legende nach die Jungfrau Maria einem jungen Mädchen namens Bernadette erschienen ist. Seit 1958 kommen jährlich auch... Weiterlesen

65. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

Internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes als Mahnung und Hoffnungsträger Ein Ort des Gebets, der Begegnung – und der leisen, aber kraftvollen Botschaft, dass Frieden möglich ist. Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt im südfranzösischen... Weiterlesen

Ein Moment des Innehaltens während der V…

Es ist bereits zur schönen Tradition geworden, dass sich die Pilgerleitung in Lourdes gemeinsam mit dem Aufbautrupp der Melker Pioniere eine Stunde Zeit zur Einkehr nimmt, bevor die Teilnehmer zur... Weiterlesen

Leo XIV.: Wissenswertes rund um die feie…

Am kommenden Sonntag wird es auf dem Petersplatz festlich: Papst Leo XIV. wird in sein Amt eingeführt – zehn Tage nach seiner Wahl zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Was bei... Weiterlesen

Mit Maria durch den Mai – Ein Monat der …

Von alten Riten zur geistlichen Begleiterin im Jetzt Wenn der Mai ins Land zieht, legt sich ein sanfter Schleier aus Blüten über die Landschaft – und über die Herzen vieler Gläubiger... Weiterlesen

"Nein zum Krieg der Worte" – P…

In bewegenden Worten hat sich Papst Leo XIV. an die Medienschaffenden der Welt gewandt. Bei seiner ersten offiziellen Audienz als neues Oberhaupt der katholischen Kirche sprach er nicht nur über... Weiterlesen

HABEMUS PAPAM!

Der Militärbischof für Österreich, Dr. Werner Freistetter, in einer ersten Reaktion zur Papstwahl: „Ich freue mich sehr, dass der neue Papst den Namen Leo gewählt hat. Ich durfte ihn im Februar... Weiterlesen

Weißer Rauch über Rom – Die Welt hat ein…

Ein Augenblick der Geschichte: Punkt 18:08 Uhr durchbrach ein schneeweißer Rauchschleier den römischen Abendhimmel – das uralte Zeichen, das Generationen verbindet, ließ keinen Zweifel: Die katholische Kirche hat einen neuen... Weiterlesen

Johannes Freitag - Ein Bischof offen fü…

Feierliche Weihe im Grazer Dom Am 1. Mai 2025 erlebte der Grazer Dom einen bewegenden Moment kirchlicher Erneuerung: Johannes Freitag, bisher Stadtpfarrer von Trofaiach und Seelsorgeraumleiter „An der Eisenstraße“, wurde zum... Weiterlesen

Johannes Freitag zum Weihbischof geweiht…

Ein besonderes Ereignis für Kirche und Gesellschaft Im vollbesetzten Grazer Dom wurde am Donnerstag, dem 1. Mai 2025, ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der Diözese Graz-Seckau aufgeschlagen: Der bisherige Pfarrer... Weiterlesen

Probe und Einweisung bei der Militärmusi…

Am 29. April 2025 traf sich Militärdekan Oliver Hartl, Delegationsleiter der österreichischen Teilnehmer an der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI), mit der Militärmusik Tirol in Innsbruck zu einer intensiven musikalischen Probe... Weiterlesen

Graz bereitet sich auf Bischofsweihe von…

Am 1. Mai erhält die steirische Landeshauptstadt hohen kirchlichen Besuch – zur Weihe des neuen Weihbischofs der Diözese Graz-Seckau, Johannes Freitag, wird eine Vielzahl an geistlichen Würdenträgern, politischen Repräsentanten und... Weiterlesen

Österreich nimmt Abschied von Papst Fran…

Ein Requiem im Wiener Stephansdom vereinte Kirche, Politik und Gläubige Mit einem feierlichen Requiem im Wiener Stephansdom verabschiedete sich Österreich am Montagabend offiziell von Papst Franziskus. Unter großer Anteilnahme von Kirche... Weiterlesen

Einweisung für das Aufbaukommando PMI Lo…

Am 28. April 2025 fand in der Birago-Kaserne Melk eine Einweisung für das Aufbaukommando der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI) nach Lourdes statt. Das Kommando wird heuer vom Pionierbataillon 3 –... Weiterlesen

Ostern bei AUTCON27/UNIFIL im LIBANON

Derzeit befinden sich 164 Soldatinnen und Soldaten im Einsatzraum. Die Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Kontingents, sind unter anderem für die Logistik sowie die Brandbekämpfung im Camp NAQOURA verantwortlich. Zu den... Weiterlesen

Chrisammesse mit Militärbischof Freistet…

In der Soldatenkirche in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim feierte am Dienstag der Karwoche Militärbischof Dr. Werner Freistetter in Konzelebration mit dem erst kürzlich ernannten Weihbischof für die Diözese Graz-Seckau, Militäroberkurat... Weiterlesen

Schriftenreihe der Militärbischöflichen …

Die Schriftenreihe der Militärbischöflichen Bibliothek behandelt Fragen der Soldatenseelsorge und militärischen Berufsethik, der Rolle von Religion im militärischen Kontext und ihres Beitrags zum Frieden. Sie wird vom evangelischen Militärsuperintendenten und... Weiterlesen

Ein Fels des Gebets: Johannes Paul II. z…

Ein Erbe der Spiritualität und Standhaftigkeit Am 2. April 2005 schloss Papst Johannes Paul II. nach beinahe 27 Jahren im Amt für immer die Augen. Zwanzig Jahre später gedenken Gläubige auf... Weiterlesen

Todestag von Papst Johannes Paul II. jäh…

Am 2. April 2005 nahm die ganze Welt Anteil am Sterben von Johannes Paul II. Das Gedenken an den über 26 Jahre lang regierenden Papst wird auch in Österreich hochgehalten... Weiterlesen

Papst Franziskus: Ein eindringlicher App…

Ein Mahnruf aus dem Vatikan: Der Pontifex fordert in seiner Sonntagsbotschaft verstärkte Friedensbemühungen in Krisengebieten weltweit. Papst Franziskus hat mit Nachdruck an die politischen Führer des Südsudan appelliert, Spannungen abzubauen und... Weiterlesen

Das ewige Ringen um den Ostertermin

Eine historische Chance bleibt ungenutzt In einem seltenen Zufall fallen 2025 die Ostertermine der katholischen, protestantischen und orthodoxen Kirchen auf denselben Tag: den 20. April. Ein willkommener Anlass, um ein seit... Weiterlesen

Fastentücher: Eine alte Tradition in der…

In der Fastenzeit bietet sich in vielen Kirchen ein besonderes Bild: Altar und bildliche Darstellungen Jesu werden hinter kunstvoll gestalteten Tüchern verborgen. Doch was steckt hinter dieser Tradition? Wo liegen... Weiterlesen

25. März: Mariä Verkündigung - Ein …

Am 25. März begeht die katholische Kirche das Hochfest der Verkündigung des Herrn. Der Ursprung dieses besonderen Tages liegt in einer der bewegendsten Szenen des Neuen Testaments: der Begegnung der... Weiterlesen

Papst Franziskus zurück im Vatikan: Ein …

Nach mehr als fünf Wochen in der römischen Gemelli-Klinik ist Papst Franziskus am Sonntag in den Vatikan zurückgekehrt. Sein Genesungsweg bleibt jedoch anspruchsvoll: Eine zweimonatige Rekonvaleszenz unter strenger ärztlicher Aufsicht... Weiterlesen

Aufrüstung allein sichert keinen Frieden…

Friedensappell zum Abschluss der Bischofskonferenz Mit eindringlichen Worten hat Erzbischof Franz Lackner, Vorsitzender der österreichischen Bischofskonferenz, an die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft appelliert. "Waffen alleine werden den Frieden nicht sichern", betonte... Weiterlesen

Welt in Unordnung! - Neue Weltordnung? G…

Ein Forum für sicherheitspolitische und friedensethische Debatten Die Gemeinschaft Katholischer Soldaten (GKS) der Deutschen Bundeswehr lud vom 16.18.03.2025 in die renommierte GKS-Akademie Oberst Dr. Helmut Korn ein. Die Veranstaltung, die im... Weiterlesen

Ein Appell aus der Klinik: Papst Franzis…

In einer Welt, die von Kriegen und Konflikten zerrüttet ist, erhebt Papst Franziskus seine Stimme aus ungewohnter Umgebung. Aus der römischen Gemelli-Klinik heraus, in der er sich derzeit in medizinischer... Weiterlesen

Feierlicher Gottesdienst und Austausch i…

Die Frühjahrsvollversammlung der Österreichischen Bischofskonferenz fand in diesem Jahr in der traditionsreichen Erzabtei Pannonhalma in Ungarn statt. Ein Höhepunkt der Zusammenkunft war der festliche Gottesdienst zum Hochfest des heiligen Josef... Weiterlesen

Johannes Nepomuk – Der Brückenheilige un…

Ein Heiliger zwischen Legende und Geschichte Johannes Nepomuk, auch bekannt als Jan Nepomucký, ist eine der faszinierendsten Heiligengestalten Mitteleuropas. Sein Leben und Martyrium prägten nicht nur die katholische Kirche, sondern auch... Weiterlesen