Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Diözese

Aktuelles aus der Diözese

Am 29. April 2025 traf sich Militärdekan Oliver Hartl, Delegationsleiter der österreichischen Teilnehmer an der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI), mit der Militärmusik Tirol in Innsbruck zu einer intensiven musikalischen Probe. Die Musikerinnen und Musiker werden die heimische Delegation vom 15. bis 18. Mai in Lourdes musikalisch begleiten.

Im Zentrum des Treffens stand die Vorbereitung auf die liturgischen Feiern während der Pilgerreise. Unter der Leitung von Militärkapellmeister Oberst Hannes Apfolterer und Militärdekan Hartl wurden sämtliche musikalischen Abläufe – von Kantorengesängen über Tempofragen bis hin zu Wiederholungen – sorgfältig abgestimmt. Die intensive Arbeit vermittelte den Beteiligten die notwendige Sicherheit für die musikalische Gestaltung der Gottesdienste vor Ort.

Im Anschluss an die musikalische Einheit folgte eine Einweisung durch Militärdekan Hartl. Er gab den Musikern einen Einblick in die spirituelle Bedeutung des Wallfahrtsortes Lourdes, erläuterte die Geschichte der Internationalen Soldatenwallfahrt und informierte über die organisatorischen Abläufe der bevorstehenden Tage.

Mit großer Vorfreude blickt die österreichische Delegation nun auf ihren Auftritt in Lourdes – begleitet von den klangvollen Beiträgen der Militärmusik Tirol, die auch heuer wieder ein bedeutendes musikalisches Zeichen des Zusammenhalts und der Hoffnung setzen wird.

Text: Oliver Hartl

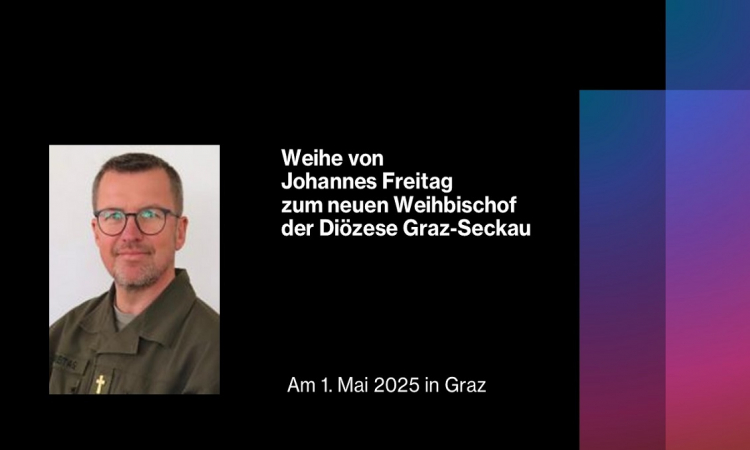

Am 1. Mai erhält die steirische Landeshauptstadt hohen kirchlichen Besuch – zur Weihe des neuen Weihbischofs der Diözese Graz-Seckau, Johannes Freitag, wird eine Vielzahl an geistlichen Würdenträgern, politischen Repräsentanten und Gläubigen im Grazer Dom erwartet. Der feierliche Gottesdienst beginnt um 10 Uhr und wird live auf ORF III und Radio Maria übertragen.

Prominenz aus Kirche und Politik

Die Zeremonie wird von Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl gemeinsam mit dem Salzburger Erzbischof Franz Lackner sowie Militärbischof Werner Freistetter geleitet. Zahlreiche weitere Bischöfe aus dem In- und Ausland haben ihre Teilnahme angekündigt – darunter die Diözesanbischöfe Hermann Glettler (Innsbruck), Josef Marketz (Gurk-Klagenfurt), Ägidius Zsifkovics (Eisenstadt) und Alois Schwarz (St. Pölten).

Auch der Apostolische Nuntius in Österreich, Erzbischof Pedro Lopez Quintana, wird an der Feier teilnehmen – ebenso wie Vertreter internationaler Partnerdiözesen, etwa Bischof Linus Seong-hyo Lee aus Masan (Südkorea). Neben kirchlicher Prominenz wird auch eine Reihe hochrangiger Vertreter:innen aus der steirischen Politik erwartet, darunter Landeshauptmann Mario Kunasek und die Alt-Landeshauptleute Hermann Schützenhöfer und Waltraud Klasnic.

Ein festlicher Rahmen für 1.200 Gäste

Die Feierlichkeiten finden im Grazer Dom und dem angrenzenden Mausoleum statt, wo insgesamt rund 1.200 Gäste Platz finden. Für registrierte Teilnehmer:innen schließt sich an die Liturgie eine Agape im Hof des Priesterseminars an. Die Diözese meldet, dass nur noch wenige Restplätze verfügbar sind.

Musikalischer Hochgenuss mit Schubert und Edith Stein

Musikalisch wird die Bischofsweihe von der Dommusik Graz unter Leitung von Domkapellmeisterin Melissa Dermastia sowie Domorganist Christian Iwan gestaltet. Auf dem Programm stehen Werke aus der Messe in G (D 167) von Franz Schubert, ergänzt durch Motetten und Lieder aus dem katholischen „Gotteslob“. Bläser der Militärmusik Steiermark unter Oberst Hannes Lackner sorgen für klangvolle Fanfaren. Ein besonderer Moment wird die Gabenbereitung sein, bei der das vertonte Gebet Edith Steins „Ohne Vorbehalt und ohne Sorgen“ erklingt – ein Gebet, das Weihbischof Freitag selbst täglich spricht.

Symbolträchtige Insignien – mit starken Zeichen

Die Übergabe der bischöflichen Insignien zählt zu den Höhepunkten der Weihe. Die von Künstler Manuel Egger-Budemair gestalteten Zeichen der bischöflichen Würde spiegeln sowohl Tradition als auch Moderne wider. Der Bischofsring wird von Caritas-Präsidentin Nora Tödtling-Musenbichler überreicht – ein symbolischer Akt, der die enge Verbindung zwischen Bischofsamt und sozialer Verantwortung unterstreicht. Der Bischofsstab wird vom Vikar Mathew Joseph übergeben, stellvertretend für die Weltkirche und die Heimatpfarre Freitags. Die Mitra – traditionelles Zeichen bischöflicher Autorität – wird von einer Vertreterin des synodalen Prozesses der Diözese übergeben.

Verwurzelung in der Militärseelsorge

Besonders erfreut über die Ernennung und die Weihe Freitags zum Weihbischof ist Militärbischof Werner Freistetter. „Ich freue mich sehr, dass Johannes Freitag Weihbischof in Graz wird und halte ihn für äußerst geeignet für dieses wichtige Amt“, so Freistetter. In der Militärseelsorge habe Militäroberkurat Freitag „weitreichende und wertvolle Impulse gesetzt“.

Geistliche Gemeinschaft und öffentliches Zeichen

Die Bischofsweihe von Johannes Freitag ist nicht nur ein spirituelles Ereignis, sondern auch ein starkes öffentliches Zeichen für gelebten Glauben und kirchliche Gemeinschaft. Die zweieinhalbstündige Zeremonie verbindet Liturgie, Musik und Symbolik zu einem beeindruckenden Ereignis im Leben der Diözese Graz-Seckau – und darüber hinaus.

Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA

Ein Requiem im Wiener Stephansdom vereinte Kirche, Politik und Gläubige

Mit einem feierlichen Requiem im Wiener Stephansdom verabschiedete sich Österreich am Montagabend offiziell von Papst Franziskus. Unter großer Anteilnahme von Kirche, Staat und Öffentlichkeit wurde das Leben und Wirken des verstorbenen Pontifex gewürdigt – ein Mann, der als Seelsorger wie auch als Lehrer tiefe Spuren hinterließ.

Ein Requiem der Würde und des Dankes

Erzbischof Franz Lackner, Vorsitzender der Österreichischen Bischofskonferenz, leitete den Gottesdienst, den zahlreiche Bischöfe aus dem ganzen Land konzelebrierten. Unter den prominenten Trauergästen fanden sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Christian Stocker – ein starkes Zeichen der Verbundenheit zwischen Kirche und Staat in einem Moment nationaler und spiritueller Bedeutung.

Papst Franziskus habe stets um das Gebet der Gläubigen gebeten, erinnerte Erzbischof Lackner eingangs. Diesem Wunsch wolle man an diesem Abend in ganz besonderer Weise nachkommen.

Ein Leben für Barmherzigkeit und Frieden

In seiner Predigt skizzierte Lackner das Vermächtnis eines Papstes, der nicht nur die Kirche, sondern auch die Herzen vieler Menschen veränderte. Franziskus sei ein „großer Seelsorger und zugleich ein großer Lehrer“ gewesen, der seine letzten Lebensjahre – geprägt von Krankheit und Leid – dem Frieden gewidmet habe. „Der Friede in dieser Welt war ihm ein großes Anliegen“, so Lackner. Unvergessen bleibe, dass Franziskus öffentlich Tränen über die Kriege unserer Zeit vergoss – ein seltenes, menschliches Bild des Papstamtes.

Leuchttürme des Glaubens

Franziskus, so Lackner weiter, habe mit seinen Schreiben „Leuchttürme des Glaubens“ errichtet – nicht als dogmatische Endpunkte, sondern als Orientierung auf dem gemeinsamen Weg. In „Amoris laetitia“ beschrieb er eine Kirche, die sich nicht über das Scheitern erhebt, sondern den Einzelnen in seinen Bruchlinien begleitet. In „Fratelli tutti“ rief er zur Geschwisterlichkeit aller Menschen auf, ungeachtet ihrer Herkunft oder Überzeugung.

In seinem Lehrschreiben „Gaudete et exsultate“ mahnte Franziskus schließlich, nicht von oben herab zu urteilen, sondern demütig zu lernen – eine Haltung, die sein gesamtes Pontifikat durchzog. „Die Leuchttürme von Papst Franziskus werden uns noch lange den Weg leuchten“, resümierte Lackner.

Ein Papst der Demut und Hoffnung

Auch in seinem Sterben habe Franziskus gepredigt – ohne Worte. Vier Tage vor seinem Tod besuchte er noch ein Gefängnis in Rom, um dort das Gründonnerstagsritual zu vollziehen. Ein letzter Akt der Nähe zu den Ausgegrenzten. Sein Erbe sei daher nicht nur theologischer Natur, sondern auch ein Vermächtnis gelebter Barmherzigkeit.

Kirche, Ökumene und Politik in seltener Einigkeit

Die Feier im Stephansdom war zugleich ein ökumenisches und diplomatisches Ereignis von großer Dichte. Vertreter fast aller christlichen Kirchen in Österreich waren anwesend – von der orthodoxen bis zur anglikanischen Gemeinschaft. Auch der Apostolische Nuntius, Pedro Lopez Quintana, und zahlreiche diplomatische Vertreter – darunter Argentiniens Botschafter Gustavo Zlauvinen – wohnten dem Requiem bei. Die Ordensgemeinschaften Österreichs wurden vom emeritierten Erzabt Korbinian Birnbacher und Sr. Christine Rod vertreten.

Ein letztes Gebet – ein bleibender Auftrag

Erzbischof Lackner schloss seine Predigt mit einem Aufruf zur Rückbesinnung auf das Wesentliche: das Gebet. „Unser Tun als Kirche muss aus dem Geist kommen“, betonte er. Franziskus selbst habe immer wieder um Gebet gebeten – zuletzt in seinem geistlichen Testament. „So bitten wir ihn: Bitte für uns, bitte für alle Menschen, bitte für die ganze heilige Kirche Gottes auf ihrer Pilgerschaft durch die Zeiten.“

Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA

Am 28. April 2025 fand in der Birago-Kaserne Melk eine Einweisung für das Aufbaukommando der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI) nach Lourdes statt. Das Kommando wird heuer vom Pionierbataillon 3 – den „Melker Pionieren“ – gestellt.

Militärdekan Oliver Hartl, österreichischer Delegationsleiter der PMI, erläuterte den 15 Rekruten und 3 Kadersoldaten die Geschichte des Wallfahrtsortes Lourdes sowie der Soldatenwallfahrt. Anschließend führte er sie in ihren bevorstehenden Auftrag ein. Zur Vertiefung wurde der Film „Lourdes – Hinter den Kulissen der Soldatenwallfahrt“ gezeigt, der das Aufbaukommando im Jahr 2008 dokumentiert.

Die 18 Kameraden werden bereits am 6. Mai 2025 nach Lourdes aufbrechen, wo sie sich in den internationalen Aufbau des Zeltlagers einfügen und Österreich im Vorfeld der Wallfahrt repräsentieren werden.

Wir wünschen dem Aufbaukommando eine gute Reise und viele schöne Begegnungen!

Nach dem Tod von Papst Franziskus steht die katholische Kirche am Wendepunkt. In Rom herrscht eine besondere Stimmung zwischen Abschied und Aufbruch. Michael Max, Rektor des päpstlichen Instituts Santa Maria dell'Anima in Rom und ehemaliger Rektor des Bildungshauses St. Virgil, gibt Einblicke und Hintergrundinfos.

Abschied in der Ewigen Stadt

Nach dem Tod von Papst Franziskus ist Rom in eine Phase der stillen Trauer eingetreten. Wie Michael Max, Rektor des Päpstlichen Instituts Santa Maria dell'Anima, in der ORF-Sendung „Orientierung“ schilderte, sei die Stimmung derzeit noch von Emotionen geprägt. Der letzte Weg des verstorbenen Pontifex durch „seine Stadt“ bewege die Menschen tief – Gespräche über mögliche Nachfolger rückten angesichts der intensiven Trauer noch in den Hintergrund.

Die Atmosphäre bei den Trauerfeierlichkeiten am Samstag beschrieb Max als „zutiefst bewegend und überwältigend“. Immer wieder brandete Applaus auf – ein spontaner Ausdruck von Dankbarkeit gegenüber einem Papst, der den Menschen bis zuletzt nahe geblieben war.

Erste Gespräche: Die Weichenstellung beginnt

Trotz aller Trauer blickt die Kirche nach vorn. Die Kardinäle haben bereits mit den sogenannten Vorkonklave-Gesprächen begonnen. Dabei wird nicht nur der bisherige Weg von Papst Franziskus reflektiert, sondern es geht auch darum, zentrale Herausforderungen für die Zukunft zu benennen. Michael Max betont: Herkunft oder Alter eines künftigen Papstes seien zweitrangig – im Mittelpunkt stehe die Frage, wer die geistliche Kraft habe, die Kirche heute glaubwürdig in die Zukunft zu führen. Das Ziel der Kardinäle sei es, „die Stimme Gottes herauszuhören“ und jenen zu wählen, „von dem wir glauben, dass Gott ihn bereits kennt“.

Schönborns stille Rolle

Eine besondere, wenn auch stille Rolle spielt Kardinal Christoph Schönborn. Der emeritierte Wiener Erzbischof ist beim Vorkonklave dabei, darf altersbedingt am eigentlichen Konklave jedoch nicht mehr teilnehmen. Er residiert während dieser Tage im traditionsreichen Haus Santa Maria dell'Anima.

Max beschreibt Schönborn als erfahren und gelassen: Es ist bereits sein drittes Vorkonklave. Der genaue Starttermin für die Wahl des neuen Papstes wird in den kommenden Tagen festgelegt – laut Kirchenrecht frühestens am 6. Mai, möglicherweise aber auch früher, sobald alle wahlberechtigten Kardinäle in Rom eingetroffen sind.

Österreich ohne Stimme im Konklave

Ein historisches Novum: Erstmals seit 1958 wird Österreich beim Konklave nicht durch einen eigenen Kardinal mit Stimmrecht vertreten sein. Zwar ist Schönborn vor Ort, doch aufgrund seines Alters ist er nicht mehr wahlberechtigt. Aktuell werden 134 Kardinäle zur Wahl erwartet; der spanische Kardinal Antonio Cañizares Llovera hat aus gesundheitlichen Gründen seine Teilnahme abgesagt.

Medienansturm auf den Vatikan

Auch die Weltöffentlichkeit blickt gespannt nach Rom: Rund 4.000 Journalisten aus aller Welt haben sich laut vatikanischem Presseamt eigens für diese Phase akkreditiert. Zusätzlich sind etwa 500 Medienvertreter ohnehin ständig beim Heiligen Stuhl registriert.

Wichtige Entscheidungen, etwa die Ernennung eines neuen Erzbischofs für Wien, ruhen derzeit. Notwendige Aufgaben werden vorbereitet, Personalentscheidungen aber bleiben bis zur Wahl des neuen Papstes ausgesetzt.

Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA

Am 22. April 2025 wurde im Ehrensaal des Jakob-Kern-Hauses in Wien das Buch „Als Frau unter Soldaten: Jeanne d’Arc“ der Öffentlichkeit präsentiert. Es stellt verschiedene Aspekte einer Persönlichkeit vor, „der man nicht nur maßgeblichen Einfluss auf den Ausgang der militärischen Auseinandersetzungen in einer entscheidenden Phase des Hundertjährigen Krieges zuschreibt, sondern deren breite und vielschichtige Wirkungsgeschichte vor allem in Politik und Kunst bis heute andauert“, wie das Vorwort festhält.

Es handelt sich um den ersten Band der neuen Schriftenreihe der Militärbischöflichen Bibliothek, die vom Katholischen Militärbischof und vom Evangelischen Militärsuperintendenten gemeinsam herausgegeben wird.

Nach der Begrüßung durch den Chef des Stabes im Militärkommando Wien, Oberst Leopold Schieder, ging Militärbischof Dr. Werner Freistetter humorvoll auf einige Beispiele der Bearbeitung des spannenden Stoffes in Literatur und Film ein.

Militärsuperintendent Priv.-Doz. DDr. Karl-Reinhart Trauner stellte die neue Reihe vor, die aus praktischen Gründen in der Trägerschaft der Militärbischöflichen Bibliothek steht. In ihr sollen wissenschaftliche Monographien und Sammelbände zu Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Militärseelsorge, zur Rolle von Religion im militärischen Kontext und ihrem Beitrag zum Frieden erscheinen. Trauner strich die gemeinsame Tradition der Militärethik in den westlichen Kirchen hervor, bei der es zwar durchaus unterschiedliche Akzente gab und gibt, um die man aber selbst dann nicht stritt, „als konfessionelle Konflikte mit Waffengewalt ausgetragen wurden“.

Der Herausgeber des Bandes, Dr. Hubert Michael Mader, skizzierte Leben und Persönlichkeit Jeanne d‘Arcs. Sie wurde 1412 in Lothringen geboren und sah sich von Gott dazu ausersehen, Frankreich von der englischen Besatzung zu befreien und den Dauphin zur Krönung in Reims zu führen.

Als Mädchen aus dem Bauernstand gelang es ihr, zu höchsten Entscheidungsträgern vorzudringen und sie von ihrer Mission zu überzeugen. Nach einem militärisch erfolgreichen Jahr fiel Jeanne d‘ Arc in die Hände der Burgunder und wurde an die Engländer ausgeliefert. In einem umstrittenen Prozess verurteilte sie ein Inquisitions-Tribunal 1431 zum Tod auf dem Scheiterhaufen. Sie wurde nur 19 Jahre alt.

Ihr Auftreten in Männerkleidung und ihr Anspruch als visionäre Anführerin war für viele Zeitgenossen irritierend. Jahrhunderte nach ihrem gewaltsamen Tod erklärte sie die Römisch-Katholische Kirche zur Heiligen. Johanna von Orleans gilt bis heute als Symbol für Patriotismus und den Widerstand gegen Unterdrückung, als mutige und charismatische, jedoch auch in ihrer Heimat politisch nicht unumstrittene Gestalt.

Am gestrigen Ostermontag ist Papst Franziskus im Alter von 88 Jahren verstorben. Die Nachricht vom Tod des Pontifex verbreitete sich am Vormittag rasch – mit großer Betroffenheit in der katholischen Welt und weit darüber hinaus. In Österreich wurde noch am selben Tag in besonderer Weise des verstorbenen Papstes gedacht.

Um 17 Uhr läuteten in ganz Österreich die Kirchenglocken für zehn Minuten – ein Zeichen kollektiver Trauer und des Gebets. Bereits am Vormittag hatte die Pummerin des Wiener Stephansdoms das erste hörbare Zeichen des Abschieds gesetzt, kurz nachdem der Vatikan den Tod des Papstes offiziell bekannt gegeben hatte. Kirchen und kirchliche Einrichtungen im ganzen Land hissten schwarze Fahnen.

„Der Heimgang von Papst Franziskus ist ein tiefer Einschnitt für die Weltkirche. Seine Stimme für Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Frieden wird fehlen“, sagte der Vorsitzende der Österreichischen Bischofskonferenz, Erzbischof Franz Lackner, gegenüber Kathpress.

Am Abend wurde im Wiener Stephansdom ein feierliches Requiem gefeiert, dem Kardinal Christoph Schönborn vorstand. Die Messe war geprägt von stillem Gedenken, Gebet und der Würdigung eines Pontifikats, das durch Bescheidenheit, Menschlichkeit und Reformwille geprägt war.

Papst Franziskus, geboren als Jorge Mario Bergoglio in Buenos Aires, war der erste Papst aus Lateinamerika. Seit seiner Wahl im Jahr 2013 hatte er die katholische Kirche durch seine volksnahe Art, seine Soziallehre und sein Ringen um eine offene Kirche weltweit geprägt. Sein Tod am höchsten christlichen Feiertag berührt Millionen – ein Abschied, der auch über den kirchlichen Raum hinaus nachhallt.

Quelle: Kathpress, redigiert durch ÖA

Unter den feierlichen Klängen der Orgel konnte Militärbischof Werner Freistetter mit der Gemeinde der Georgskathedrale in der österlich geschmückten Kirche den Ostersonntag voller Freude feiern. In seiner Einleitung verwies er auf zwei Besonderheiten dieses Ostersonntags: die gemeinsame Feier des Osterfestes 2025 in allen Kirchen, heuer besonders auch mit der Orthodoxie, und auf den 80. Jahrestag der Wiedererrichtung der Republik Österreich, der in diesem Jahr in die Osterwoche fällt.

In seiner Predigt verglich er das Zeugnis der Frauen, die frühmorgens zum Grab kamen und erste Zeuginnen der Auferstehung wurden, mit dem Zeugnis der Christen im Vorderen Orient und überall, wo Christen in schwierigen Situationen heute Ostern feiern.

Er erinnerte an den Einsatz österreichischer Soldatinnen und Soldaten im Libanon und lobte ihren herausfordernden Dienst für die Erhaltung des Friedens im Heiligen Land, das von so vielen Krisen erschüttert wird.

„Ich durfte selbst als Militärseelsorger in internationalen Einsätzen erfahren, wie gerne die Soldatinnen und Soldaten die traditionellen Osterbräuche auch im Einsatz begehen und die frohe Botschaft des Evangeliums als Zeichen der Hoffnung hören.“

In dieser Messfeier wurde auch besonders für die weitere Genesung des Papstes gebetet. In der Bitte um den Segen Gottes schloss der Militärbischof auch die weltweiten Bemühungen um österlichen Frieden ein.

Um 2100 Uhr entzündete Militärbischof Werner Freistetter die Osterkerze am frisch gesegneten Osterfeuer vor der Georgskathedrale in Wr. Neustadt und eröffnete damit die Osternachtfeier. Nach dem von der berühmten Sängerin Marie-Luise Schottleitner als Kantorin vorgetragenen Osterlob schloss sich dem Wortgottesdienst die Taufe, Firmung und Erstkommunion eines Kadetten aus der Bundeshandelsakademie für Führung und Sicherheit an.

Der gebürtige Salzburger, der mit einem beeindruckenden Notendurchschnitt auf die bevorstehende Matura zuschreitet, hat sich im vergangenen Jahr intensiv auf diese Lebensentscheidung vorbereitet, einen Paten aus seiner Klasse gewählt und die entsprechenden Feiern auf dem Weg zur Taufe und Firmung in der Georgskathedrale und in der Kirche der Schwarzenbergkaserne vollzogen. Zum ersten Mal übte der neugetaufte und neugefirmte Kadett sein kirchliches Amt aus, indem er die Fürbitten gemeinsam mit seinem Paten vortrug.

In seiner Predigt wies der Militärbischof auf das starke Glaubenszeugnis dieser Feier hin: „Gerade bei einer Erwachsenentaufe – das ist meine Erfahrung – stellen Menschen die Frage „Warum lässt du dich taufen?“ und werden so angeregt, über den Sinn des christlichen Glaubens und der Taufe nachzudenken.“

Das dreimalige Untertauchen, die Salbung mit duftendem Chrisam und die Kommunion unter den Gestalten von Brot und Wein ließen auch die zahlreichen übrigen Mitfeiernden ihre eigene Taufe stärker erinnern. Im Anschluss an den Gottesdienst gab es in der Sakristei noch eine herzhafte Osteragape mit Eiern, Speck, Striezel und Schokoladeosterhasen.

Am Karfreitag, 18. April 2025, feierten Militärbischof Werner Freistetter und Militärdekan Stefan Gugerel mit Gläubigen, den beiden Militärdiakonen Josef Juster und Andreas Binder, dem Akolythen Michael Zauner und den Lektoren Anneliese Rubenz und Max Schwendenwein die Feier vom Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus.

In seiner Predigt nach der Johannespassion erläuterte der Militärbischof die komplexe Situation in Jerusalem zur Zeit der Verurteilung, Folterung und Hinrichtung von Jesus: Zum Teil von den Römern besetzt, zum Teil von korrupten Oligarchen wie Herodes selbstverwaltet, stellte das Heilige Land einen politischen und religiösen Flickenteppich dar, in dem auch manche Jünger Jesu lieber mit Waffen gegen die Römer kämpfen wollten.

Umgekehrt versuchte der Hohe Rat - die jüdische Selbstverwaltungsbehörde - möglichst glimpflich mit den Besatzern zu kollaborieren, um wenigstens den Kult am Jerusalemer Tempel nicht zu gefährden.

In der Predigt wurde deutlich: „In dieser aufgeheizten Atmosphäre von Konflikt, Feindschaft und Gewalt erfüllt Jesus den Willen des Vaters für das Heil der Welt und inmitten von Leid und Tod erstrahlt das Licht der Auferstehung.“ In diesem Geist wurde in den großen Fürbitten für die vielfältigen Anliegen in Kirche und Welt gebetet. Der Ritus der Kreuzverehrung war ein Höhepunkt der Karfreitagsliturgie.

Der Blasiussegen: Ein Segen zum 3. Feber

Der Blasiussegen gehört zu den bekanntesten Segnungen der katholischen Kirche. Jahr für Jahr wird er rund um den 3. Februar...

WeiterlesenDie Insignien des neuen Bischof der Erzd…

Mit der Amtseinführung eines Bischofs treten Symbole in den Mittelpunkt, die weit mehr sind als liturgischer Schmuck. Die sogenannten Insignien...

WeiterlesenAdvent – Bedeutung und gelebte Tradition…

Der Advent ist eine besondere Zeit im christlichen Kalender und eröffnet zugleich das neue Kirchenjahr. Er verbindet jahrhundertealte Bräuche mit...

WeiterlesenOktober – Der Rosenkranzmonat

Der Oktober gilt traditionell als Rosenkranzmonat. Für viele mag diese Gebetsform heute altmodisch wirken, doch sie birgt eine erstaunliche Aktualität...

Weiterlesen10. September: Welttag der Suizidprävention - gemeinsam ein Zeichen setzen

Heute, am 10. September, findet weltweit der Welttag der Suizidprävention statt. Seit 2003 erinnern die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Internationale Gesellschaft für Suizidprävention (IASP) jährlich an diesem Datum daran, wie…

Informationen aus der KircheChristophorus – Schutzpatron der Reisenden (Gedenktag: 24. Juli)

Christophorus – Schutzpatron der Reisenden (Gedenktag: 24. Juli) Der heilige Christophorus zählt zu den bekanntesten und beliebtesten Heiligen – vor allem im Straßenverkehr. Als Schutzpatron der Reisenden ziert sein Bild zahlreiche…

Informationen aus der KircheHeiliger Engelbert Kolland – Patron der Soldatenkirche in der Belgier-Kaserne

Am 10. Juli feiert die katholische Kirche erstmals den offiziellen Gedenktag des heiligen Engelbert Kolland. Der Tiroler Franziskaner wurde 2024 von Papst Franziskus heiliggesprochen – als erster Österreicher seit über…

Informationen aus der Kirche

29. Juni: Apostelfürsten im Fokus: Das Hochfest zu Ehren von Petrus und Paulus

Am 29. Juni feiert die katholische Kirche das Hochfest der Apostel Petrus und Paulus – zwei prägende Gestalten des frühen Christentums. Der Gedenktag erinnert nicht an ihre Todestage, sondern an…

Informationen aus der Kirche24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenwende, Feuer und Prophetie

Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines Heiligen erinnert: Johannes den Täufer. Er gilt als der letzte…

Informationen aus der KircheFronleichnam kurz gefasst

Fronleichnam, auch bekannt als »Hochfest des heiligsten Leibes und Blutes Christi« oder international als »Corpus Christi«, ist einer der höchsten Feiertage im katholischen Kirchenjahr. Gefeiert wird er am zweiten Donnerstag…

Informationen aus der Kirche

Pfingsten kurz gefasst – Fragen & Antworten zu diesem Fest

Was feiern Christen zu Pfingsten? Pfingsten gilt als Geburtstag der Kirche. Es erinnert an die Herabkunft des Heiligen Geistes auf die Jünger – ein Ereignis, das infoge die weltweite Verkündigung des…

Informationen aus der KircheChristi Himmelfahrt: Was feiern wir da eigentlich?

Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi…

Informationen aus der Kirche14. Mai: Hl. Matthias. Der Apostel - bestimmt durch das Los

Zum Gedenktag des Hl. Matthias am 14. Mai Ein Apostel durch göttliche Wahl Der Name Matthias bedeutet „Geschenk Gottes“ – und dieser Name ist Programm: Der Heilige Matthias wurde nicht von Jesus…

Informationen aus der Kirche

- 1

- 2

- 3

Empfehlungen

Der Blasiussegen: Ein Segen zum 3. Feber

Der Blasiussegen gehört zu den bekanntesten Segnungen der katholischen Kirche. Jahr für Jahr wird er rund um den 3. Februar, den Gedenktag des heiligen Blasius, gespendet häufig im Anschluss an... Weiterlesen

„Darstellung des Herrn“ – Ein Fest volle…

Am 2. Feber feiert die katholische Kirche das Fest der „Darstellung des Herrn“, das im Volksmund als „Mariä Lichtmess“ bekannt ist. Doch was steckt hinter diesem Hochfest, das Licht, Weihnachten... Weiterlesen

„Für euch bin ich Bischof, mit euch bin …

Josef Grünwidl ist neuer Erzbischof von Wien Am Samstag, dem 24. Jänner 2026, hat Josef Grünwidl offiziell das Amt des Erzbischofs von Wien übernommen. Die feierliche Bischofsweihe und die anschließende Amtseinführung... Weiterlesen

Die Heilige Barbara – Eine Märtyrerin mi…

Am 4. Dezember begeht die Kirche den Gedenktag der hl. Barbara. Barbara von Nikomedia gehört bis heute zu den bekanntesten Heiligen der Kirche. Seit dem 7. Jahrhundert wird sie verehrt... Weiterlesen

Ein Heiliger für unsere Zeit, ein Vorbil…

Heute feiert die Kirche den heiligen Martin – einen der bekanntesten und beliebtesten Heiligen. Martin von Tours, einst römischer Soldat, später Bischof, steht für Werte, die auch heute zählen: Nächstenliebe... Weiterlesen

13. Dezember: Einladung zum Kärntner Adv…

Die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten (AKS) lädt herzlich zum traditionellen Kärntner Adventkonzert ein, das am Samstag, 13. Dezember 2025, in der prachtvollen St. Georgs-Kathedrale an der Theresianischen Militärakademie stattfindet.Das Konzert wird... Weiterlesen

66. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

"Wächter des Friedens"... ist das Thema zur heurigen Soldatenwallfahrt. Die schönsten Eindrücke der Internationalen Soldatenwallfahrt Lourdes 2025 zum Nachsehen LOURDES ist nicht nur ein Ort der Begegnung, es ist für viele eine Gelegenheit zum... Weiterlesen

24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenw…

Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines Heiligen erinnert: Johannes den Täufer. Er gilt als der letzte... Weiterlesen

Christi Himmelfahrt: Was feiern wir da e…

Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi... Weiterlesen

Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt…

Jahr für Jahr strömen Millionen Gläubige zur Grotte von Masabielle, wo 1858 der Legende nach die Jungfrau Maria einem jungen Mädchen namens Bernadette erschienen ist. Seit 1958 kommen jährlich auch... Weiterlesen

65. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

Internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes als Mahnung und Hoffnungsträger Ein Ort des Gebets, der Begegnung – und der leisen, aber kraftvollen Botschaft, dass Frieden möglich ist. Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt im südfranzösischen... Weiterlesen

Ein Moment des Innehaltens während der V…

Es ist bereits zur schönen Tradition geworden, dass sich die Pilgerleitung in Lourdes gemeinsam mit dem Aufbautrupp der Melker Pioniere eine Stunde Zeit zur Einkehr nimmt, bevor die Teilnehmer zur... Weiterlesen

Leo XIV.: Wissenswertes rund um die feie…

Am kommenden Sonntag wird es auf dem Petersplatz festlich: Papst Leo XIV. wird in sein Amt eingeführt – zehn Tage nach seiner Wahl zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Was bei... Weiterlesen

Mit Maria durch den Mai – Ein Monat der …

Von alten Riten zur geistlichen Begleiterin im Jetzt Wenn der Mai ins Land zieht, legt sich ein sanfter Schleier aus Blüten über die Landschaft – und über die Herzen vieler Gläubiger... Weiterlesen

"Nein zum Krieg der Worte" – P…

In bewegenden Worten hat sich Papst Leo XIV. an die Medienschaffenden der Welt gewandt. Bei seiner ersten offiziellen Audienz als neues Oberhaupt der katholischen Kirche sprach er nicht nur über... Weiterlesen

HABEMUS PAPAM!

Der Militärbischof für Österreich, Dr. Werner Freistetter, in einer ersten Reaktion zur Papstwahl: „Ich freue mich sehr, dass der neue Papst den Namen Leo gewählt hat. Ich durfte ihn im Februar... Weiterlesen

Weißer Rauch über Rom – Die Welt hat ein…

Ein Augenblick der Geschichte: Punkt 18:08 Uhr durchbrach ein schneeweißer Rauchschleier den römischen Abendhimmel – das uralte Zeichen, das Generationen verbindet, ließ keinen Zweifel: Die katholische Kirche hat einen neuen... Weiterlesen

Johannes Freitag - Ein Bischof offen fü…

Feierliche Weihe im Grazer Dom Am 1. Mai 2025 erlebte der Grazer Dom einen bewegenden Moment kirchlicher Erneuerung: Johannes Freitag, bisher Stadtpfarrer von Trofaiach und Seelsorgeraumleiter „An der Eisenstraße“, wurde zum... Weiterlesen

Johannes Freitag zum Weihbischof geweiht…

Ein besonderes Ereignis für Kirche und Gesellschaft Im vollbesetzten Grazer Dom wurde am Donnerstag, dem 1. Mai 2025, ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der Diözese Graz-Seckau aufgeschlagen: Der bisherige Pfarrer... Weiterlesen

Probe und Einweisung bei der Militärmusi…

Am 29. April 2025 traf sich Militärdekan Oliver Hartl, Delegationsleiter der österreichischen Teilnehmer an der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI), mit der Militärmusik Tirol in Innsbruck zu einer intensiven musikalischen Probe... Weiterlesen

Graz bereitet sich auf Bischofsweihe von…

Am 1. Mai erhält die steirische Landeshauptstadt hohen kirchlichen Besuch – zur Weihe des neuen Weihbischofs der Diözese Graz-Seckau, Johannes Freitag, wird eine Vielzahl an geistlichen Würdenträgern, politischen Repräsentanten und... Weiterlesen

Österreich nimmt Abschied von Papst Fran…

Ein Requiem im Wiener Stephansdom vereinte Kirche, Politik und Gläubige Mit einem feierlichen Requiem im Wiener Stephansdom verabschiedete sich Österreich am Montagabend offiziell von Papst Franziskus. Unter großer Anteilnahme von Kirche... Weiterlesen

Einweisung für das Aufbaukommando PMI Lo…

Am 28. April 2025 fand in der Birago-Kaserne Melk eine Einweisung für das Aufbaukommando der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI) nach Lourdes statt. Das Kommando wird heuer vom Pionierbataillon 3 –... Weiterlesen

Ostern bei AUTCON27/UNIFIL im LIBANON

Derzeit befinden sich 164 Soldatinnen und Soldaten im Einsatzraum. Die Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Kontingents, sind unter anderem für die Logistik sowie die Brandbekämpfung im Camp NAQOURA verantwortlich. Zu den... Weiterlesen

Chrisammesse mit Militärbischof Freistet…

In der Soldatenkirche in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim feierte am Dienstag der Karwoche Militärbischof Dr. Werner Freistetter in Konzelebration mit dem erst kürzlich ernannten Weihbischof für die Diözese Graz-Seckau, Militäroberkurat... Weiterlesen

Schriftenreihe der Militärbischöflichen …

Die Schriftenreihe der Militärbischöflichen Bibliothek behandelt Fragen der Soldatenseelsorge und militärischen Berufsethik, der Rolle von Religion im militärischen Kontext und ihres Beitrags zum Frieden. Sie wird vom evangelischen Militärsuperintendenten und... Weiterlesen

Ein Fels des Gebets: Johannes Paul II. z…

Ein Erbe der Spiritualität und Standhaftigkeit Am 2. April 2005 schloss Papst Johannes Paul II. nach beinahe 27 Jahren im Amt für immer die Augen. Zwanzig Jahre später gedenken Gläubige auf... Weiterlesen

Todestag von Papst Johannes Paul II. jäh…

Am 2. April 2005 nahm die ganze Welt Anteil am Sterben von Johannes Paul II. Das Gedenken an den über 26 Jahre lang regierenden Papst wird auch in Österreich hochgehalten... Weiterlesen

Papst Franziskus: Ein eindringlicher App…

Ein Mahnruf aus dem Vatikan: Der Pontifex fordert in seiner Sonntagsbotschaft verstärkte Friedensbemühungen in Krisengebieten weltweit. Papst Franziskus hat mit Nachdruck an die politischen Führer des Südsudan appelliert, Spannungen abzubauen und... Weiterlesen

Das ewige Ringen um den Ostertermin

Eine historische Chance bleibt ungenutzt In einem seltenen Zufall fallen 2025 die Ostertermine der katholischen, protestantischen und orthodoxen Kirchen auf denselben Tag: den 20. April. Ein willkommener Anlass, um ein seit... Weiterlesen

Fastentücher: Eine alte Tradition in der…

In der Fastenzeit bietet sich in vielen Kirchen ein besonderes Bild: Altar und bildliche Darstellungen Jesu werden hinter kunstvoll gestalteten Tüchern verborgen. Doch was steckt hinter dieser Tradition? Wo liegen... Weiterlesen

25. März: Mariä Verkündigung - Ein …

Am 25. März begeht die katholische Kirche das Hochfest der Verkündigung des Herrn. Der Ursprung dieses besonderen Tages liegt in einer der bewegendsten Szenen des Neuen Testaments: der Begegnung der... Weiterlesen