Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Nachrichten aus der Diözese

Ein Aufruf der Solidarität

Angesichts der ernsten gesundheitlichen Lage von Papst Franziskus haben sich führende Vertreter der österreichischen Kirche an die Gläubigen gewandt. Der Heilige Vater, der seit Freitag in der römischen Gemelli-Klinik behandelt wird, leidet an einer beidseitigen Lungenentzündung. Österreichs Bischöfe nehmen dies zum Anlass, um auf das Gebet als Zeichen der Verbundenheit hinzuweisen – eine Bitte, die Franziskus selbst immer wieder äußerte.

"Oremus pro Pontifice" – Beten wir für den Papst

Der Vorsitzende der Österreichischen Bischofskonferenz, Erzbischof Franz Lackner, rief über die Kurznachrichtenplattform Bluesky zum gemeinsamen Gebet auf: „Es ist eine sehr ernste Diagnose. Dennoch, so heißt es, ist er guter Dinge. Seien wir es mit ihm! Immer wieder bittet er um das Gebet – beten wir also für unseren Papst und wünschen wir ihm baldige Genesung. Oremus pro Pontifice!“

Kardinal Christoph Schönborn unterstrich ebenfalls die Bedeutung der Fürbitte. „Papst Franziskus hat immer wieder und unermüdlich um Gebet für sich gebeten. Ich bin sicher: Viele Menschen haben diesem Wunsch entsprochen. Für ihn ist es keine fromme Floskel. In diesen Tagen braucht er unser Gebet dringender als bisher. Beten wir gemeinsam für ihn!“, schrieb der emeritierte Wiener Erzbischof auf den sozialen Medien.

Gebete für den Papst

Auch andere kirchliche Würdenträger schlossen sich diesem Aufruf an. Die Erzdiözese Wien erinnerte mit den Worten „...e prego, non dimenticatevi di pregare per me!“ (... und ich bete, vergiss nicht, für mich zu beten) an eine zentrale Bitte des Papstes, die ihn durch sein gesamtes Pontifikat begleitet hat. Bischof Wilhelm Krautwaschl aus Graz forderte die Gläubigen auf, in ihren täglichen Gebeten nicht nur den Papst, sondern auch all jene, die sich nach Heilung sehnen, Gott anzuvertrauen. „Beten wir füreinander – leben wir füreinander!“, lautete sein bewegender Appell.

Auch aus Vorarlberg kam ein eindringlicher Aufruf. Der Feldkircher Bischof Benno Elbs erinnerte daran, dass Papst Franziskus in jedem Gespräch um Gebete für sich gebeten habe. „Denken wir heute gemeinsam an ihn – erfüllen wir ihm seine Bitte und beten wir gemeinsam“, schrieb Elbs auf Instagram. Seine Botschaft illustrierte er mit einem Foto seiner letzten Begegnung mit dem Heiligen Vater in Rom.

Die medizinische Situation: Hoffnung und Herausforderung

Die gesundheitliche Lage des Papstes bleibt ernst, doch es gibt auch ermutigende Nachrichten. Laut Vatikan kann Franziskus selbstständig atmen und sich bereits aus dem Krankenbett in einen Sessel bewegen. Eine künstliche Beatmung sei nicht erforderlich, jedoch könne eine unterstützende Atemhilfe durch eine Nasenmaske nicht ausgeschlossen werden. Untersuchungen seines Herzens verliefen ohne auffällige Befunde.

Seit Freitag befindet sich der 88-Jährige unter ärztlicher Beobachtung in der Gemelli-Klinik. Ursprünglich wegen einer Bronchitis eingeliefert, verschlechterte sich sein Zustand, bis am Dienstagabend schließlich eine beidseitige Lungenentzündung diagnostiziert wurde. Die polymikrobielle Infektion, verursacht durch verschiedene Erreger, macht die Behandlung besonders komplex. Ärzte aus dem Vatikan und der Klinik setzen auf eine abgestimmte medikamentöse Therapie.

Weltweite Anteilnahme

Die Anteilnahme an der Erkrankung des Papstes ist nicht nur in Österreich groß. In einer offiziellen Stellungnahme ließ der Vatikan verlauten: „Er dankt für die Verbundenheit, die er in diesem Moment spürt, und bittet mit dankbarem Herzen darum, weiterhin für ihn zu beten.“

Es sind bewegte Tage für die katholische Kirche, die einmal mehr die Kraft des Gebets in den Mittelpunkt rücken. Der Aufruf der Bischöfe zeigt: Die Verbundenheit mit dem Heiligen Vater kennt keine Grenzen. Die Gläubigen weltweit nehmen seine Bitte ernst – und beten für ihn.

Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA

Vom 7. bis 10. Februar 2025 begab sich eine 40-köpfige Delegation der katholischen Militärseelsorge auf eine eindrucksvolle Wallfahrt nach Rom, um das Heilige Jahr 2025 zu begehen. Unter der Leitung von Militärbischof Werner Freistetter und Generalstabschef Rudolf Striedinger nahm die Gruppe aus Soldatinnen und Soldaten sowie Bediensteten des Militärordinariats an verschiedenen feierlichen Anlässen und Gottesdiensten teil. Der Höhepunkt war die Messe mit Papst Franziskus auf dem Petersplatz, in deren Anschluss die Pilger:innen das Angelus-Gebet mit dem Papst beteten.

Jubiläum der Streitkräfte, Polizei und Sicherheitskräfte

Anlass für die Wallfahrt war das Jubiläum der Streitkräfte, Polizei und Sicherheitskräfte. Dazu wurden 30.000 katholische Soldatinnen und Soldaten aus 100 Nationen in Rom erwartet. Am Samstag fand auf der Piazza del Popolo eine Begrüßung durch die italienischen Streitkräfte und die Polizei statt, bei der auch verschiedene Musikformationen aufgetreten sind. Am Sonntag wurde am Petersplatz die Heilige Messe unter dem Vorsitz des Heiligen Vaters gefeiert. In seiner Ansprache erinnerte Papst Franzikus die Soldatinnen und Soldaten an ihre Verantwortung, das Leben zu fördern, zu verteidigen und zu retten. Dies sei nicht nur ein Auftrag im Dienst des Vaterlandes, sondern auch ein Dienst am Frieden und an der Freiheit der Völker. Die ganze Messfeier kann unter nachfolgendem Link angesehen werden: https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2025-02/papst-franziskus-predigt-messe-jubilaeum-streitkraefte-wortlaut.html

Vielseitiges Programm und spirituelle Erlebnisse in Rom

Das Programm für die Pilgerinnen und Pilger wurde abwechslungsreich gestaltet. Die Wallfahrt begann mit einer Führung durch die historische Altstadt Roms und einem Besuch des Pantheons. In der Chiesa S. Maria dell’Anima wurde am ersten Tag eine Messe gefeiert, die neben Militärbischof Werner Freistetter auch von Militärbischof Everardus Johannes de Jong aus den Niederlanden geleitet wurde.

Weitere Stationen der Reise führten die Pilger:innen zu den vier Papstbasiliken. Es handelt sich dabei um die "großen" Kirchen mit Heiligen Pforten, die vom Papst für die Dauer des Jubiläumsjahres geöffnet werden. Die Pilger:innen konnten diese bei der Wallfahrt durchschreiten. Diese Besuche wurden von Gebeten begleitet und dienten der spirituellen Einkehr.

Ein weiterer Programmpunkt war der Besuch der österreichischen Botschaft beim Heiligen Stuhl auf Einladung von Botschafter Dr. Marcus Bergmann und Dr. Claudia Bergmann. Am Abreisetag war die österreichische Delegation noch zu Besuch bei der Schweizer Garde und hat dort von Gardisten selbst eine Führung bekommen. Anschließend traten die Pilger:innen die Rückreise nach Österreich an.

Ermutigung für Militärseelsorger und Soldaten

Während der gesamten Wallfahrt wurde die Bedeutung des Dienstes der Militärseelsorge immer wieder betont. Freistetter spricht von der ermutigenden Botschaft, die Papst Franziskus den Soldaten und den Militärseelsorgern überbrachte. Besonders hervorzuheben sei dabei die Würdigung des Einsatzes der Militärgeistlichen, die in schwierigen und konfliktreichen Zeiten Trost und spirituelle Begleitung bieten. Der Papst erinnerte daran, dass der Dienst von Militärangehörigen nicht nur als Dienst an der Sicherheit, sondern auch als Beitrag zum globalen Frieden verstanden werden muss.

Militärbischof Freistetter: "... eine Zeit des gelebten Glaubens und der Gemeinschaft"

Militärbischof Freistetter rückblickend auf die Pilgerreise nach Rom: „Unsere Pilgerreise und Teilnahme am ‚Jubiläum der Streitkräfte, Polizei und Sicherheitskräfte‘ im Heiligen Jahr war eine Zeit des gelebten Glaubens und der Gemeinschaft. Mit Soldatinnen und Soldaten, Polizistinnen und Polizisten sowie Sicherheitskräften aus vielen Ländern gemeinsam zu beten, hat gezeigt, wie sehr uns der Glaube verbinden kann. Ihr täglicher Einsatz für Frieden und Sicherheit ist ein wichtiger Dienst an der Gesellschaft. Rom als Ort der Apostelgräber hat dieser Wallfahrt eine tiefe Bedeutung verliehen. Das Durchschreiten der Heiligen Pforte war ein Moment der Besinnung und der Hoffnung. Mögen diese Erfahrungen uns Kraft geben, unseren Dienst mit Vertrauen und Zuversicht zu erfüllen.“

Die Pilgerreise und Teilnahme am ‚Jubiläum der Streitkräfte, Polizei und Sicherheitskräfte‘ im Heiligen Jahr: eine Zeit des gelebten Glaubens, eine wunderbare Gelegenheit, sich mit dem Glauben auseinanderzusetzen und diesen zu vertiefen. Und was bleibt, das sind viele eindrucksvolle Erlebnisse und Erinnerungen an gelebte Kameradschaft während der Wallfahrt.

Bericht: Johanna Pichler, ÖA

Am Freitag, dem 31. Januar 2025, wurde die Ernennung von Militäroberkurat Johannes Freitag zum Weihbischof in Graz zum Weihbischof der Diözese Graz-Seckau bekannt gegeben. Der Steirer ist damit der fünfzehnte aktive Bischof in Österreich. Freitag ist seit mehr als drei Jahren Militärseelsorger in der Militärpfarre beim Militärkommando Steiermark.

„Die Freude am Herrn: eure Stärke!“

Nach seiner Weihe am 1. Mai 2025 wird Bischof Freitag als „Bischofsvikar für Synodalität“ tätig sein und in der Folge mit den Steirerinnen und Steirern den weltkirchlichen Weg vertiefen. Der Wahlspruch des künftigen Weihbischofs lautet: „Die Freude am Herrn: eure Stärke!“ (Nehemia 8,10). Sein Titularbischofssitz ist Guzabeta, eine längst nicht mehr existierende Diözese im heutigen Algerien.

„Bei der ersten Kontaktaufnahme durch den apostolischen Nuntius dachte ich an einen Scherz“, so Bischof Freitag. „Bei einem persönlichen Gespräch mit dem Nuntius in Wien reifte jedoch der Entschluss, dieses Amt anzunehmen. Ich war selbst sehr überrascht, freue mich nun aber über diese neue Aufgabe und werde mich mit voller Kraft und ganzem Herzen für die Menschen in der Steiermark einsetzen“, sagt der neue Weihbischof. Die Weihe des neuen Weihbischofs findet am 1. Mai 2025 im Rahmen des Domweihfestes im Grazer Dom statt.

Tätigkeiten und Werdegang

Johannes Freitag wirkt derzeit als Militärseelsorger an der Militärpfarre beim Militärkommando Steiermark. Seit 2021 ist er im Bereich des Militärordinariats engagiert und war federführend im synodalen Prozess der Militärdiözese. Am 1. November 2023 erfolgte seine Beförderung zum Militäroberkurat.

Freitag wurde am 24. Juni 1972 in Knittelfeld geboren. Er studierte Theologie an der Karl-Franzens-Universität Graz und besuchte das Priesterseminar der Diözese Graz-Seckau. Der 52-Jährige schloss sein Studium 1999 mit dem Magister der Theologie ab und wurde am 25. Juni 2000 im Grazer Dom zum Priester geweiht. Neben seinem Engagement im Militärordinariat ist Freitag auch Leiter des Seelsorgeraums an der Eisenstraße und Pfarrer in mehreren Gemeinden. Zudem ist er Diözesaner Beauftragter für Rundfunkgottesdienste in der Diözese Graz-Seckau.

Wertvolle Impulse in der Militärseelsorge

„Ich freue mich sehr, dass Johannes Freitag Weihbischof in Graz wird, und halte ihn für äußerst geeignet für dieses wichtige Amt. In der Militärseelsorge hat Militäroberkurat Freitag weitreichende und wertvolle Impulse gesetzt. Besonders hervorzuheben ist sein Talent, Verbindungen aufzubauen. Bei den Soldatinnen und Soldaten ist er dadurch besonders gut angekommen“, so Militärbischof Werner Freistetter. Er ist überzeugt, dass Johannes Freitag auch als Weihbischof mit viel Herz und Engagement für die Menschen da sein wird.

Im synodalen Prozess habe Freitag mit Weitblick die besonderen Bedürfnisse der Militärseelsorge berücksichtigt und so einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Kirche geleistet. „Für seine neue Aufgabe als Bischof wünsche ich Johannes Freitag von Herzen Gottes reichsten Segen, um die ihm anvertrauten Aufgaben zu erfüllen. Gleichzeitig hoffe ich, dass er die enge Verbundenheit zur Militärseelsorge auch in Zukunft bewahren wird“, sagt der Militärbischof.

Bedeutung von Weihbischöfen

Weihbischöfe sind sogenannte Auxiliar- oder Hilfsbischöfe, die einem Diözesanbischof zur Seite stehen. Sie übernehmen in der Regel bestimmte Aufgaben oder Gebiete innerhalb der Diözese und unterstützen den Bischof bei der Verwaltung und Leitung der Diözese. Weihbischöfe werden auf eine nicht mehr existierende Diözese geweiht, weshalb der Titel lediglich symbolischen Charakter trägt. In Österreich gibt es neben Johannes Freitag in der Steiermark vier weitere Weihbischöfe: Franz Scharl (Erzdiözese Wien), Anton Leichtfried (Diözese St. Pölten), Stephan Turnovszky (Erzdiözese Wien) und Hansjörg Hofer (Erzdiözese Salzburg).

Quelle: Diözese Graz-Seckau, redigiert durch ÖA

Kardinal Christoph Schönborn feierte anlässlich seiner bevorstehenden Emeritierung und seines 80. Geburtstags einen Dankgottesdienst im Wiener Stephansdom. Die Messe stand im Zeichen von Dankbarkeit, Rechenschaft und Hoffnung. Der Kardinal zog dabei eine ehrliche Bilanz seiner fast 30-jährigen Amtszeit und sprach über die Herausforderungen und Chancen der Kirche in Österreich.

Dankbarkeit für das gute Miteinander

In seiner Predigt betonte Kardinal Schönborn die Bedeutung des gesellschaftlichen Zusammenhalts: „Ohne das gute, gelebte Miteinander hätte ich nie meinen Dienst tun können.“ Besonders hob er das „Gelingen des gesellschaftlichen Miteinanders von Eingesessenen und Dazugekommenen“ hervor und erinnerte an seine eigene Geschichte als Flüchtlingskind. „Ein Herz für Flüchtlinge zu haben, gehört zur Menschlichkeit. Es kann auch unser Schicksal werden.“

Ehrliche Bilanz und neue Hoffnung

Schönborn sprach offen über die Kirchenaustritte, die 2023 die Zahl von 85.000 erreichten, und sah hierin eine Herausforderung für die Kirche. „Wir nähern uns einem weit verbreiteten religiösen Analphabetismus, der aber auch eine Chance für ein neues Suchen nach Sinn sein kann.“ Gleichzeitig betonte er, dass zwei Drittel der österreichischen Bevölkerung sich weiterhin ein christliches Land wünschen.

Religiöses Interesse der Jugend

Eine Studie des ORF zeige ein neues, stärkeres religiöses Interesse bei der jungen Generation, so Schönborn. „Ganz überraschend ist es nicht, wenn wir ernst nehmen, dass in jedem Menschenherzen die Suche nach Sinn lebt.“ Der Kardinal sprach von der unerschöpflichen Ressource des Glaubens, die sich in jeder Generation neu erweist.

Ein Glauben, der verbindet

Schönborn betonte, dass der christliche Glauben immer in Gemeinschaft führe und die Kirche eine Vielfalt an Menschen umfasse. „In den 70 Jahren meines bewussten Lebens in der Kirche habe ich das spannende Miteinander großer Unterschiede erlebt.“ Gleichzeitig hob er hervor, dass Jesus nicht gekommen sei, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder, und betonte die Hoffnung, die aus dieser Haltung entspringt.

Feier der Vielfalt

Mehr als 4.000 Personen, darunter Vertreter von Staat und Kirchen, feierten den Gottesdienst mit. Die Liturgie spiegelte die Vielfalt der Kirche wider, mit einem ökumenischen Taufgedächtnis und einer Prozession mit dem Evangeliar. Musikalisch begleitet wurde die Messe von einer Vielzahl von Chören und Organisten.

Abschied mit Dank und Segnung

Zum Abschluss der Messe segnete Kardinal Schönborn ein letztes Mal als Erzbischof seine Diözese, bevor er selbst von der Erzdiözese gesegnet wurde. Bundespräsident Alexander Van der Bellen gratulierte dem Kardinal und sprach dessen Verdienste während der Messe an.

Unterstützung für Hilfsprojekte

Die Kollekte des Gottesdienstes kam zwei Hilfsprojekten zugute: der St. Elisabeth-Stiftung der Erzdiözese Wien und einem Altenheim der orthodoxen Kirche in Syrien. Beide Projekte liegen Kardinal Schönborn persönlich am Herzen.

Ein unverbesserlicher Optimist

Kardinal Schönborn schloss seine Predigt mit einer hoffnungsvollen Botschaft: „Vor Gott liegen offen mein Bemühen und meine Fehler. Aber ich brauche Gott nicht zu fürchten. Wir haben Jesus, den Hohepriester, der mitfühlen kann mit unseren Schwächen.“

Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA

Am 17. Jänner wird in ganz Österreich der 25. „Tag des Judentums“ begangen. Dieser Tag soll nicht nur das Christentum in seiner tiefen Verwurzelung im Judentum würdigen, sondern auch dazu anregen, die historische Verbindung zwischen den beiden Religionen bewusst zu reflektieren. Besonders im Kontext von Gottesdiensten und weiteren Veranstaltungen wird auf das gemeinsame Erbe und den Dialog zwischen den Glaubensgemeinschaften hingewiesen.

Ein Gedenktag mit historischer Bedeutung

Der „Tag des Judentums“ wurde erstmals im Jahr 2000 vom Ökumenischen Rat der Kirchen in Österreich (ÖRKÖ) eingeführt. Dieser Tag zielt darauf ab, den Christen das Bewusstsein für ihre Wurzeln im Judentum zu stärken und die gemeinsame Weggemeinschaft zu betonen. Besonders im Fokus steht dabei auch die kritische Auseinandersetzung mit dem Unrecht, das jüdischen Menschen und ihrem Glauben in der Geschichte widerfahren ist. Der Gedenktag geht auf die Zweite Europäische Ökumenische Versammlung von 1997 in Graz zurück und wird mittlerweile auch in anderen Ländern wie Italien, Polen und den Niederlanden gefeiert.

Veranstaltungen in ganz Österreich

Der „Tag des Judentums“ wird durch eine Vielzahl an Gottesdiensten und Veranstaltungen im ganzen Land begangen. Ein zentraler Gottesdienst wird am 17. Jänner um 18 Uhr in der katholischen Ruprechtskirche in Wien gefeiert. Dieser wird vom ÖRKÖ in Zusammenarbeit mit dem Koordinierungsausschuss für christlich-jüdische Zusammenarbeit ausgerichtet. Die Zeremonie steht unter dem Motto: „Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle; ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit“, ein Zitat aus den Psalmen.

Ökumenische Beteiligung und interreligiöse Kooperation

An diesem besonderen Gottesdienst werden zahlreiche Vertreter der verschiedenen christlichen Konfessionen sowie der syrisch-orthodoxen und griechisch-orthodoxen Kirchen teilnehmen. Zu den Mitwirkenden gehören unter anderem der katholische Kirchenrektor P. Alois Riedlsperger, der ÖRKÖ-Vorsitzende Bischof Tiran Petrosyan und evangelische Superintendent Matthias Geist. Die Predigt wird von der altkatholischen Bischöfin Maria Kubin gehalten. Auch Vertreter der Anglikanischen Kirche sowie der Griechisch-Orthodoxen Kirche werden ihren Beitrag leisten.

Ein symbolischer Auftakt für die Gebetswoche

Der „Tag des Judentums“ fällt bewusst in die Zeitspanne der „Woche der Gebetswoche für die Einheit der Christen“ (18. bis 25. Jänner). Diese Nähe zum Beginn der Gebetswoche betont die Bedeutung des gemeinsamen Dialogs und des Strebens nach Einheit unter den christlichen Kirchen, die alle ihre Wurzeln im Judentum haben. Damit ist der „Tag des Judentums“ auch ein symbolischer Auftakt für die weltweite Gebetswoche, die den interchristlichen Dialog fördert und auf die Notwendigkeit einer geeinten Christenheit hinweist.

Radioübertragung und breitere Reichweite

Der zentrale Gottesdienst in der Ruprechtskirche wird auch von Radio Maria übertragen, um eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen. Dadurch wird das Ereignis nicht nur den Teilnehmenden vor Ort zugänglich gemacht, sondern auch all jenen, die über den Rundfunk daran teilhaben möchten.

Der „Tag des Judentums“ stellt somit einen wichtigen Meilenstein in der christlich-jüdischen Beziehung und im interreligiösen Dialog dar. Die Kirchen in Österreich setzen damit ein Zeichen der Erinnerung, der Versöhnung und der Hoffnung für eine gemeinsame Zukunft.

Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA

Am Samstag, den 18. Januar, wird der Wiener Stephansdom zum Zentrum eines bewegenden Dankgottesdienstes zu Ehren von Kardinal Christoph Schönborn. Mehr als 4.000 Menschen, darunter prominente Vertreter aus Kirche und Politik, werden erwartet, um den fast drei Jahrzehnte währenden Dienst des Kardinals als Erzbischof von Wien zu würdigen.

Ein ökumenisches Zeichen der Einheit

Der Gottesdienst beginnt mit einem besonderen Moment der Besinnung: einem ökumenischen Taufgedächtnis am gläsernen Taufbecken im Dom. Führende Persönlichkeiten aus 16 verschiedenen Kirchen, darunter Metropolit Arsenios und die altkatholische Bischöfin Maria Kubin, erneuern gemeinsam mit Kardinal Schönborn ihr Taufversprechen. Diese symbolische Geste unterstreicht die jahrelange Zusammenarbeit und den gemeinsamen Einsatz für die Erneuerung der Kirche durch Klerus und Laien.

Politische und kirchliche Prominenz vereint

Ein vielfältiges Publikum wird im Dom erwartet: Neben Gläubigen und Vertretern aus den Pfarren und Ordensgemeinschaften der Erzdiözese finden sich hochrangige politische Gäste ein. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der eine kurze Ansprache halten wird, Bundeskanzler Alexander Schallenberg, Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gehören zu den Ehrengästen. Auch internationale Würdenträger wie Kardinal Ladislav Nemet aus Belgrad und Bischof Pavel Konzbul aus Brünn werden an der Feier teilnehmen.

„Ubicumque et semper“ – ein lebendiges Vermächtnis

Ein besonders bewegendes Element des Gottesdienstes ist die Präsentation des Evangeliars „ubicumque et semper“, das durch die Bankreihen gereicht wird. Das Buch, angefertigt während des Diözesanprozesses in den 2000er-Jahren, enthält Unterschriften von tausenden Gläubigen, die sich verpflichtet haben, als „Jünger Christi“ zu einer missionarischen Kirche beizutragen. Diese symbolische Geste verleiht dem Gottesdienst eine tiefere Bedeutung und erinnert an die zentrale Botschaft von Kardinal Schönborns Amtszeit: Glaube und Mission sind untrennbar miteinander verbunden.

Musik, die Herzen öffnet

Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes ist ebenso beeindruckend wie das Ereignis selbst. Unter der Leitung von Michal Kucharko vereinen sich 110 Sängerinnen und Sänger aus vier Chören sowie ein Kinder- und ein Jugendchor. Die Domkapellmeister und Domorganisten der Wirkungszeit von Kardinal Schönborn, darunter Markus Landerer und Peter Planyavsky, tragen mit ausgewählten Musikstücken zu einer feierlichen Atmosphäre bei.

Sicherheit und Übertragungen

Aufgrund der großen Resonanz und strenger Sicherheitsauflagen bleibt der Stephansdom am Samstag für spontane Besucher gesperrt. Nur angemeldete Teilnehmer erhalten Zugang. Die Veranstaltung wird jedoch live im ORF übertragen, begleitet von Kommentaren von Sandra Szabo und Peter Schipka. Auch Radio Klassik Stephansdom und Radio Maria übertragen den Gottesdienst, sodass Gläubige aus ganz Österreich und darüber hinaus an diesem besonderen Moment teilhaben können.

Am Ende der Messe segnet Kardinal Schönborn ein letztes Mal als Erzbischof seine Diözese, bevor er selbst von den Gläubigen gesegnet wird. Elf Vertreter der Diözese bilden einen Kreis um ihn, symbolisch für die Gemeinschaft, die er über Jahre hinweg geprägt hat. Gemeinsam beten und singen sie, ein berührender Abschluss eines bedeutenden Kapitels in der Geschichte der Erzdiözese Wien.

Quelle: Kathpress, redigiert durch ÖA

In seiner kürzlich veröffentlichten Autobiografie "Hoffe" gewährt Papst Franziskus, bürgerlich Jorge Mario Bergoglio, tiefgehende Einblicke in sein Leben und seine Entscheidungen, die seine Zeit als Papst prägen. Mit einer Mischung aus Anekdoten, Reflexionen und klaren Aussagen skizziert das Werk auf knapp 400 Seiten seinen Weg vom einfachen Jesuiten bis zum Oberhaupt der katholischen Kirche.

Ein Papst der Nähe: Leben im Gästehaus Santa Marta

Ein bedeutender Aspekt, den Franziskus in seinem Buch thematisiert, ist die Wahl seines Wohnorts. Nach seiner Wahl 2013 entschied er sich, nicht in die traditionellen päpstlichen Gemächer im Apostolischen Palast einzuziehen, sondern in ein kleines Apartment im Gästehaus Santa Marta zu ziehen. „Ich brauche es, mein Leben mit anderen zu teilen“, erklärt der Papst seine Entscheidung. Die enge Gemeinschaft und Nähe zu den Menschen sind für ihn essenziell.

Unkonventionelle Entscheidungen: Ein Papst mit Plattfüßen

Franziskus berichtet auch von seinen spontanen Entscheidungen nach der Wahl. Er behielt seinen Bischofsring und das einfache Kreuz, die er bereits als Erzbischof getragen hatte. „Rote Schuhe? Nein, ich muss orthopädische Schuhe tragen“, erklärt er und fügt hinzu, dass er mit Plattfüßen zu kämpfen habe. Der Verzicht auf prunkvolle Kleidung ist ein weiteres Zeichen seines bescheidenen Lebensstils.

Der Name Franziskus: Ein Appell zur Armut

Der Name Franziskus, den er nach seiner Wahl annahm, war ebenfalls eine spontane Entscheidung, inspiriert durch die Worte von Kardinal Claudio Hummes: „Vergiss die Armen nicht.“ Dieser Appell begleitete ihn seither in seinem Pontifikat und spiegelt sich in seinen zahlreichen Initiativen für soziale Gerechtigkeit und den Schutz der Schwachen wider.

Zwischen Tradition und Reform: Kritik am Klerikalismus

In „Hoffe“ findet der Papst klare Worte für die Herausforderungen innerhalb der Kirche. Er kritisiert eine zu starre Haltung einiger Kleriker, die an der „Alten Messe“ und prunkvollen Gewändern festhalten. „Dies sei keine Freude an der Tradition, sondern blanke Zurschaustellung von Klerikalismus“, schreibt Franziskus. Diese kritische Haltung ist Teil seines Bestrebens, die Kirche näher zu den Menschen zu bringen und zu reformieren.

Eine globale Botschaft: Frieden, Gerechtigkeit und die Zukunft der Kirche

Franziskus widmet in seiner Autobiografie auch den globalen Herausforderungen viel Raum. Er spricht sich gegen Populismus und die Ausgrenzung von Migranten aus, fordert zum Schutz der Umwelt auf und betont die Wichtigkeit von Frieden. „Ein Krieg, der die Zivilbevölkerung ununterbrochen Qual und Hunger aussetzt, bringt den gleichen sinnlosen Terror hervor“, sagt er mit Blick auf die Konflikte im Nahen Osten.

Einblick in das Seelenleben: Melancholie und Hoffnung

Persönliche Einblicke runden das Werk ab. Franziskus beschreibt sich als melancholisch und erzählt von Momenten, die ihn zu Tränen rührten. Offen berichtet er von seinen Besuchen bei einer Psychiaterin während der argentinischen Militärdiktatur, seiner Ungeduld und seinen Neurosen, die ihn auch als Papst begleiten.

Die Autobiografie „Hoffe“: Eine Einladung zum Dialog

Mit „Hoffe“ lädt Papst Franziskus zu einem Dialog über die Rolle der Kirche in der modernen Welt ein. Seine Lebensgeschichte und seine Visionen bieten eine einzigartige Perspektive auf die Herausforderungen und Hoffnungen eines der einflussreichsten religiösen Führer unserer Zeit.

Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA

Traditionelle Neujahrsansprache im Vatikan als außenpolitische Grundsatzrede

Seit Jahrzehnten nutzen die Päpste die traditionelle Neujahrsansprache an die beim Heiligen Stuhl akkreditierten Diplomaten, um eine umfassende außenpolitische Agenda zu skizzieren. Diese alljährliche Rede gilt als bedeutender diplomatischer Moment, in dem der Papst die wichtigsten globalen Herausforderungen anspricht und einen moralischen Kompass für die internationale Gemeinschaft bietet. In seiner Ansprache im Jahr 2025 betonte Papst Franziskus die dringende Notwendigkeit einer „Diplomatie der Hoffnung“ angesichts einer zunehmend polarisierten Welt.

„Diplomatie der Hoffnung“ gegen die Gefahr eines Weltkriegs

Papst Franziskus eröffnete seine Rede mit einer eindringlichen Warnung vor der „immer realer werdenden Gefahr eines Weltkriegs“. Er appellierte an die diplomatische Gemeinschaft, den Dialog auch mit schwierigen und unliebsamen Gesprächspartnern zu suchen. „Angesichts der drohenden Konflikte ist der Dialog der einzige Weg, um die Ketten des Hasses und der Rache zu sprengen, die die Menschheit gefangen halten“, betonte der Pontifex.

Der Papst forderte die Beendigung der Konflikte, insbesondere des Ukraine-Kriegs und des Nahost-Konflikts, und rief zu humanitärem Handeln auf. „Krieg ist immer eine Niederlage“, sagte er und unterstrich die Bedeutung der Einhaltung des humanitären Völkerrechts. „Zivilisten dürfen nicht zu Zielen militärischer Angriffe werden.“

Gefährdung des sozialen Zusammenhalts durch Fake News

Franziskus äußerte auch seine Besorgnis über die Auswirkungen von Desinformation und Fake News. Er warnte davor, dass diese nicht nur die Realität verzerren, sondern auch ein Klima des Misstrauens schaffen, das den sozialen Zusammenhalt bedroht. Als Beispiele führte er die jüngsten Terroranschläge in Magdeburg und New Orleans sowie die versuchten Attentate auf den slowakischen Präsidenten und den designierten US-Präsidenten an.

„In unserer Zeit scheint die Leugnung selbstverständlicher Wahrheiten Oberhand zu gewinnen“, sagte Franziskus. Er hob hervor, dass moderne Technologien wie künstliche Intelligenz diese Tendenzen verstärken können, wenn sie zur Manipulation missbraucht werden.

Wachsende Sorge über Antisemitismus und Religionsfreiheit

Der Papst äußerte sich besorgt über den wachsenden Antisemitismus und betonte, dass die Wahrung der Religionsfreiheit essentiell für den Frieden sei. „Es gibt keinen wirklichen Frieden ohne Religionsfreiheit“, sagte Franziskus und erinnerte an die Verfolgung christlicher Gemeinschaften weltweit.

Aufruf zu sozialer Gerechtigkeit und Klimaschutz

Ein weiterer Schwerpunkt der Ansprache lag auf sozialen und ökologischen Herausforderungen. Der Papst forderte die internationale Gemeinschaft auf, einen Weltfonds zur Beendigung des Hungers einzurichten und appellierte erneut an die reichen Länder, die Schulden des Globalen Südens zu erlassen. „Aus den Mitteln, die für Waffen ausgegeben werden, sollte stattdessen in die Zukunft der Menschheit investiert werden“, mahnte er.

Dank für das Heilige Jahr

Im Rahmen des Heiligen Jahres dankte Franziskus den italienischen Behörden und der Bevölkerung Roms für ihre Unterstützung. „Mein Wunsch für dieses neue Jahr ist, dass das Jubiläum eine Gelegenheit wird, die Beziehungen zwischen uns als Menschen und politische Gemeinschaften zu überdenken“, sagte der Papst abschließend.

Diplomatische Bedeutung der Neujahrsansprache

Die Neujahrsansprache ist ein bedeutender Moment im vatikanischen Kalender, da sie die außenpolitischen Grundlinien des Heiligen Stuhls festlegt. In diesem Jahr nahmen unter anderem der österreichische Botschafter beim Heiligen Stuhl, Marcus Bergmann, und der EU-Botschafter Martin Selmayr an der Veranstaltung teil.

Mit seiner Rede hat Papst Franziskus erneut seine Vision einer Welt skizziert, die auf Dialog, Gerechtigkeit und Frieden basiert – eine Welt, die die Ketten des Hasses sprengt und eine neue Ära der Hoffnung einleitet.

Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA

In einer eindrucksvollen Geste der Einheit und des Dialogs haben Kardinal Christoph Schönborn, Oberrabbiner Jaron Engelmayer und der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ), Ümit Vural, die "Wiener Erklärung" unterzeichnet. Diese gemeinsame Erklärung, die im Erzbischöflichen Palais präsentiert wurde, betont das Engagement der religiösen Gemeinschaften für ein friedliches Miteinander in der Gesellschaft und verurteilt jeglichen Missbrauch von Religion zur Rechtfertigung von Gewalt.

Einigkeit in der Vielfalt: Die Botschaft der "Wiener Erklärung"

Die "Wiener Erklärung" ruft zu einem respektvollen Zusammenleben auf und stellt klar, dass der Glaube ein Fundament für den sozialen Frieden sein kann. Die Unterzeichner betonen ihre Verpflichtung, Diskriminierung und Bedrohung religiösen Lebens entgegenzutreten und den interreligiösen Dialog zu stärken. Diese Erklärung ist eine Antwort auf die Herausforderungen der heutigen Zeit, in der Religionen oft als Quelle von Konflikten betrachtet werden.

Schönborn: „Religionen als Teil der Lösung“

Kardinal Schönborn hob hervor, dass die Botschaft der "Wiener Erklärung" nicht nur tagesaktuell, sondern von dauerhafter Relevanz sei. Er erinnerte an die schwierigen Zeiten nach dem Terroranschlag vom 2. November 2020 und die einheitliche Reaktion der Religionsgemeinschaften während der Pandemie. „Religionen sind nicht das Problem, sondern ein wichtiger Teil der Lösung“, betonte der Kardinal. Er wies auf die lange Geschichte der Versöhnung und die Notwendigkeit hin, die schmerzlichen Kapitel der Vergangenheit zu überwinden, insbesondere in Bezug auf das jüdische und muslimische Erbe in Österreich.

Vural: „Der Islam gehört zu Österreich“

IGGÖ-Präsident Ümit Vural bekräftigte, dass der Islam ein integraler Bestandteil Österreichs sei. „Wir gehören zu diesem Land und wollen die Zukunft gemeinsam gestalten“, so Vural. Er lobte den interreligiösen Dialog als Schlüssel zur Sicherung des Friedens und der gesellschaftlichen Kohäsion. Vural äußerte sich optimistisch, dass die "Wiener Erklärung" weit über die Grenzen Wiens hinaus Wirkung zeigen werde und betonte die Bedeutung von Respekt, Mitgefühl und Menschlichkeit als Grundpfeiler einer harmonischen Gesellschaft.

Engelmayer: „Ein Zeichen der Verständigung“

Oberrabbiner Jaron Engelmayer würdigte die Initiative und betonte die Bedeutung des interreligiösen Austauschs. „Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass sich Religionsgemeinschaften so gut verstehen und gemeinsam ein Zeichen setzen können“, sagte Engelmayer. Die "Wiener Erklärung" demonstriere, dass ein friedliches und respektvolles Miteinander der Religionen möglich und bereichernd sei.

Die "Wiener Erklärung" – Ein Aufruf zum Handeln

Im Wortlaut bekräftigt die "Wiener Erklärung" die Verantwortung der Religionsgemeinschaften für den Frieden in Wien. Sie verurteilt jede Form von Gewalt im Namen der Religion und ruft alle Menschen in der Stadt auf, sich für ein friedliches Zusammenleben einzusetzen.

Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA

Wie kann die Kirche in einer zunehmend polarisierten Gesellschaft zur Stärkung der Demokratie beitragen? Diese Frage steht im Mittelpunkt der österreichischen Pastoraltagung, die vom 9. bis 11. Januar im Bildungszentrum St. Virgil in Salzburg stattfindet. Unter dem Titel "Auftrag Zukunft. Christ:in sein für eine demokratische Gesellschaft" beleuchten Expert:innen und Theolog:innen die Herausforderungen und Möglichkeiten für die Kirche in einer erodierenden Demokratie.

Demokratie in der Krise: Kirche als Vermittlerin?

Die Direktorin des Österreichischen Pastoralinstituts (ÖPI), Gabriele Eder-Cakl, betont die aktuelle Relevanz des Themas. "Nach den diversen Wahlen in Österreich und weltweit wird viel über Polarisierung, gesellschaftliche Werte sowie Demokratieförderung gesprochen", erklärte sie gegenüber der Nachrichtenagentur Kathpress. Ziel der Tagung sei es, den Beitrag der Kirche und der Christ:innen zur Stärkung der demokratischen Gesellschaft zu diskutieren.

Programmübersicht: Vorträge und Diskussionen

Am Eröffnungstag, dem 9. Januar, widmet sich Diözesanbischof Josef Marketz der pastoralen Bedeutung der Demokratie. Die Philosophin Lisz Hirn und die Journalistin Ingrid Brodnig analysieren die gesellschaftliche Polarisierung und die Rolle der Medien in politisch aufgeheizten Zeiten.

Der zweite Tag steht im Zeichen der theologischen Reflexion: Regina Polak, Pastoraltheologin aus Wien, spricht über die notwendige Beziehung zwischen Religion und Demokratie. Theresia Heimerl, Religionswissenschaftlerin aus Graz, beleuchtet die historische und theologische Perspektive dieser Beziehung.

Praktische Impulse und Podiumsdiskussion

Ein besonderer Programmpunkt ist der "Marktplatz", auf dem verschiedene demokratiefördernde Projekte vorgestellt werden, darunter die "Synodalen Lernwege" und Caritas-Wärmestuben. Am Abend des ersten Tages findet eine Podiumsdiskussion mit Irmgard Griss, Regina Petrik und Peter Schipka statt, moderiert von Doris Helmberger-Fleckl, der Chefredakteurin der "Furche".

Tradition und Zielgruppe der Pastoraltagung

Seit 1931 ist die Österreichische Pastoraltagung ein fester Bestandteil der kirchlichen Erwachsenenbildung und die größte Tagung dieser Art auf Bundesebene. Jährlich nehmen mehrere hundert Fachleute aus Seelsorge, Religionspädagogik und weiteren kirchlichen Diensten teil. In diesem Jahr bietet die Tagung spezielle Vernetzungsmöglichkeiten, darunter ein "Come Together" für Unter-40-Jährige.

Informationen und Anmeldung

Weitere Information erhalten Sie über die Website des Österreichischen Pastoralinstituts (www.pastoral.at/pastoraltagung). Die Pastoraltagung verspricht, spannende Einblicke und wertvolle Impulse für die Zukunft der Kirche in einer demokratischen Gesellschaft zu bieten.

Quelle: kathpress, Österreichisches Pastoraloinstitut - redigiert durch ÖA

Christophorus – Schutzpatron der Reisend…

Christophorus – Schutzpatron der Reisenden (Gedenktag: 24. Juli) Der heilige Christophorus zählt zu den bekanntesten und beliebtesten Heiligen – vor allem...

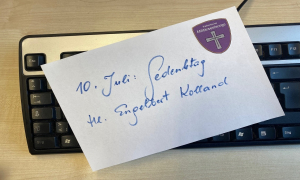

WeiterlesenHeiliger Engelbert Kolland – Patron der …

Am 10. Juli feiert die katholische Kirche erstmals den offiziellen Gedenktag des heiligen Engelbert Kolland. Der Tiroler Franziskaner wurde 2024...

Weiterlesen29. Juni: Apostelfürsten im Fokus: Das H…

Am 29. Juni feiert die katholische Kirche das Hochfest der Apostel Petrus und Paulus – zwei prägende Gestalten des frühen...

Weiterlesen24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenw…

Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines...

WeiterlesenFronleichnam kurz gefasst

Fronleichnam, auch bekannt als »Hochfest des heiligsten Leibes und Blutes Christi« oder international als »Corpus Christi«, ist einer der höchsten Feiertage im katholischen Kirchenjahr. Gefeiert wird er am zweiten Donnerstag…

Informationen aus der KirchePfingsten kurz gefasst – Fragen & Antworten zu diesem Fest

Was feiern Christen zu Pfingsten? Pfingsten gilt als Geburtstag der Kirche. Es erinnert an die Herabkunft des Heiligen Geistes auf die Jünger – ein Ereignis, das infoge die weltweite Verkündigung des…

Informationen aus der KircheChristi Himmelfahrt: Was feiern wir da eigentlich?

Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi…

Informationen aus der Kirche

14. Mai: Hl. Matthias. Der Apostel - bestimmt durch das Los

Zum Gedenktag des Hl. Matthias am 14. Mai Ein Apostel durch göttliche Wahl Der Name Matthias bedeutet „Geschenk Gottes“ – und dieser Name ist Programm: Der Heilige Matthias wurde nicht von Jesus…

Informationen aus der KircheLeo XIV.: Wissenswertes rund um die feierliche Amtseinführung des neuen Papstes

Am kommenden Sonntag wird es auf dem Petersplatz festlich: Papst Leo XIV. wird in sein Amt eingeführt – zehn Tage nach seiner Wahl zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Was bei…

Informationen aus der KircheMit Maria durch den Mai – Ein Monat der Hoffnung und Hingabe

Von alten Riten zur geistlichen Begleiterin im Jetzt Wenn der Mai ins Land zieht, legt sich ein sanfter Schleier aus Blüten über die Landschaft – und über die Herzen vieler Gläubiger…

Informationen aus der Kirche

Papstwahl 2025: Leo XIV. – Ein Brückenbauer zwischen Kontinenten und Kulturen

Weißer Rauch über Rom, Glockengeläut in Wien Am Abend des 8. Mai 2025 blickte die Welt erwartungsvoll zum Schornstein der Sixtinischen Kapelle – und Österreich lauschte dem Klang seiner Kirchenglocken. Um…

Informationen aus der KircheAuf dem Weg zum "Habemus Papam": Was jetzt im Vatikan geschieht

Von der stillen Sammlung bis zum weißen Rauch: Das Konklave beginnt. Ein Überblick über den Weg zur Wahl eines neuen Papstes. Am Mittwoch versammeln sich 133 Kardinäle aus aller Welt hinter…

Informationen aus der KircheKonklave 2025: Die Welt blickt auf den Vatikan – die Papstwahl beginnt

In der Ewigen Stadt bereitet sich alles auf einen der bedeutendsten Momente im Leben der römisch-katholischen Kirche vor: die Wahl des neuen Papstes. Mit dem feierlichen Einzug der Kardinäle in…

Informationen aus der Kirche

- 1

- 2

- 3

Empfehlungen

Glocken gegen den Hunger: Österreich set…

Heute um 15 Uhr läuten in ganz Österreich die Kirchenglocken – als „Mahnmal“ gegen den weltweiten Hunger und als Aufruf zum Handeln. Ein Ruf, der weit über die Kirchtürme hinausgeht Am Freitag... Weiterlesen

24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenw…

Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines Heiligen erinnert: Johannes den Täufer. Er gilt als der letzte... Weiterlesen

Christi Himmelfahrt: Was feiern wir da e…

Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi... Weiterlesen

Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt…

Jahr für Jahr strömen Millionen Gläubige zur Grotte von Masabielle, wo 1858 der Legende nach die Jungfrau Maria einem jungen Mädchen namens Bernadette erschienen ist. Seit 1958 kommen jährlich auch... Weiterlesen

65. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

Internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes als Mahnung und Hoffnungsträger Ein Ort des Gebets, der Begegnung – und der leisen, aber kraftvollen Botschaft, dass Frieden möglich ist. Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt im südfranzösischen... Weiterlesen

Ein Moment des Innehaltens während der V…

Es ist bereits zur schönen Tradition geworden, dass sich die Pilgerleitung in Lourdes gemeinsam mit dem Aufbautrupp der Melker Pioniere eine Stunde Zeit zur Einkehr nimmt, bevor die Teilnehmer zur... Weiterlesen

Leo XIV.: Wissenswertes rund um die feie…

Am kommenden Sonntag wird es auf dem Petersplatz festlich: Papst Leo XIV. wird in sein Amt eingeführt – zehn Tage nach seiner Wahl zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Was bei... Weiterlesen

Mit Maria durch den Mai – Ein Monat der …

Von alten Riten zur geistlichen Begleiterin im Jetzt Wenn der Mai ins Land zieht, legt sich ein sanfter Schleier aus Blüten über die Landschaft – und über die Herzen vieler Gläubiger... Weiterlesen

"Nein zum Krieg der Worte" – P…

In bewegenden Worten hat sich Papst Leo XIV. an die Medienschaffenden der Welt gewandt. Bei seiner ersten offiziellen Audienz als neues Oberhaupt der katholischen Kirche sprach er nicht nur über... Weiterlesen

HABEMUS PAPAM!

Der Militärbischof für Österreich, Dr. Werner Freistetter, in einer ersten Reaktion zur Papstwahl: „Ich freue mich sehr, dass der neue Papst den Namen Leo gewählt hat. Ich durfte ihn im Februar... Weiterlesen

Weißer Rauch über Rom – Die Welt hat ein…

Ein Augenblick der Geschichte: Punkt 18:08 Uhr durchbrach ein schneeweißer Rauchschleier den römischen Abendhimmel – das uralte Zeichen, das Generationen verbindet, ließ keinen Zweifel: Die katholische Kirche hat einen neuen... Weiterlesen

Johannes Freitag - Ein Bischof offen fü…

Feierliche Weihe im Grazer Dom Am 1. Mai 2025 erlebte der Grazer Dom einen bewegenden Moment kirchlicher Erneuerung: Johannes Freitag, bisher Stadtpfarrer von Trofaiach und Seelsorgeraumleiter „An der Eisenstraße“, wurde zum... Weiterlesen

Johannes Freitag zum Weihbischof geweiht…

Ein besonderes Ereignis für Kirche und Gesellschaft Im vollbesetzten Grazer Dom wurde am Donnerstag, dem 1. Mai 2025, ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der Diözese Graz-Seckau aufgeschlagen: Der bisherige Pfarrer... Weiterlesen

Probe und Einweisung bei der Militärmusi…

Am 29. April 2025 traf sich Militärdekan Oliver Hartl, Delegationsleiter der österreichischen Teilnehmer an der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI), mit der Militärmusik Tirol in Innsbruck zu einer intensiven musikalischen Probe... Weiterlesen

Graz bereitet sich auf Bischofsweihe von…

Am 1. Mai erhält die steirische Landeshauptstadt hohen kirchlichen Besuch – zur Weihe des neuen Weihbischofs der Diözese Graz-Seckau, Johannes Freitag, wird eine Vielzahl an geistlichen Würdenträgern, politischen Repräsentanten und... Weiterlesen

Österreich nimmt Abschied von Papst Fran…

Ein Requiem im Wiener Stephansdom vereinte Kirche, Politik und Gläubige Mit einem feierlichen Requiem im Wiener Stephansdom verabschiedete sich Österreich am Montagabend offiziell von Papst Franziskus. Unter großer Anteilnahme von Kirche... Weiterlesen

Einweisung für das Aufbaukommando PMI Lo…

Am 28. April 2025 fand in der Birago-Kaserne Melk eine Einweisung für das Aufbaukommando der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI) nach Lourdes statt. Das Kommando wird heuer vom Pionierbataillon 3 –... Weiterlesen

Ostern bei AUTCON27/UNIFIL im LIBANON

Derzeit befinden sich 164 Soldatinnen und Soldaten im Einsatzraum. Die Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Kontingents, sind unter anderem für die Logistik sowie die Brandbekämpfung im Camp NAQOURA verantwortlich. Zu den... Weiterlesen

Chrisammesse mit Militärbischof Freistet…

In der Soldatenkirche in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim feierte am Dienstag der Karwoche Militärbischof Dr. Werner Freistetter in Konzelebration mit dem erst kürzlich ernannten Weihbischof für die Diözese Graz-Seckau, Militäroberkurat... Weiterlesen

Schriftenreihe der Militärbischöflichen …

Die Schriftenreihe der Militärbischöflichen Bibliothek behandelt Fragen der Soldatenseelsorge und militärischen Berufsethik, der Rolle von Religion im militärischen Kontext und ihres Beitrags zum Frieden. Sie wird vom evangelischen Militärsuperintendenten und... Weiterlesen

Ein Fels des Gebets: Johannes Paul II. z…

Ein Erbe der Spiritualität und Standhaftigkeit Am 2. April 2005 schloss Papst Johannes Paul II. nach beinahe 27 Jahren im Amt für immer die Augen. Zwanzig Jahre später gedenken Gläubige auf... Weiterlesen

Todestag von Papst Johannes Paul II. jäh…

Am 2. April 2005 nahm die ganze Welt Anteil am Sterben von Johannes Paul II. Das Gedenken an den über 26 Jahre lang regierenden Papst wird auch in Österreich hochgehalten... Weiterlesen

Papst Franziskus: Ein eindringlicher App…

Ein Mahnruf aus dem Vatikan: Der Pontifex fordert in seiner Sonntagsbotschaft verstärkte Friedensbemühungen in Krisengebieten weltweit. Papst Franziskus hat mit Nachdruck an die politischen Führer des Südsudan appelliert, Spannungen abzubauen und... Weiterlesen

Das ewige Ringen um den Ostertermin

Eine historische Chance bleibt ungenutzt In einem seltenen Zufall fallen 2025 die Ostertermine der katholischen, protestantischen und orthodoxen Kirchen auf denselben Tag: den 20. April. Ein willkommener Anlass, um ein seit... Weiterlesen

Fastentücher: Eine alte Tradition in der…

In der Fastenzeit bietet sich in vielen Kirchen ein besonderes Bild: Altar und bildliche Darstellungen Jesu werden hinter kunstvoll gestalteten Tüchern verborgen. Doch was steckt hinter dieser Tradition? Wo liegen... Weiterlesen

25. März: Mariä Verkündigung - Ein …

Am 25. März begeht die katholische Kirche das Hochfest der Verkündigung des Herrn. Der Ursprung dieses besonderen Tages liegt in einer der bewegendsten Szenen des Neuen Testaments: der Begegnung der... Weiterlesen

Papst Franziskus zurück im Vatikan: Ein …

Nach mehr als fünf Wochen in der römischen Gemelli-Klinik ist Papst Franziskus am Sonntag in den Vatikan zurückgekehrt. Sein Genesungsweg bleibt jedoch anspruchsvoll: Eine zweimonatige Rekonvaleszenz unter strenger ärztlicher Aufsicht... Weiterlesen

Aufrüstung allein sichert keinen Frieden…

Friedensappell zum Abschluss der Bischofskonferenz Mit eindringlichen Worten hat Erzbischof Franz Lackner, Vorsitzender der österreichischen Bischofskonferenz, an die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft appelliert. "Waffen alleine werden den Frieden nicht sichern", betonte... Weiterlesen

Welt in Unordnung! - Neue Weltordnung? G…

Ein Forum für sicherheitspolitische und friedensethische Debatten Die Gemeinschaft Katholischer Soldaten (GKS) der Deutschen Bundeswehr lud vom 16.18.03.2025 in die renommierte GKS-Akademie Oberst Dr. Helmut Korn ein. Die Veranstaltung, die im... Weiterlesen

Ein Appell aus der Klinik: Papst Franzis…

In einer Welt, die von Kriegen und Konflikten zerrüttet ist, erhebt Papst Franziskus seine Stimme aus ungewohnter Umgebung. Aus der römischen Gemelli-Klinik heraus, in der er sich derzeit in medizinischer... Weiterlesen

Feierlicher Gottesdienst und Austausch i…

Die Frühjahrsvollversammlung der Österreichischen Bischofskonferenz fand in diesem Jahr in der traditionsreichen Erzabtei Pannonhalma in Ungarn statt. Ein Höhepunkt der Zusammenkunft war der festliche Gottesdienst zum Hochfest des heiligen Josef... Weiterlesen

Johannes Nepomuk – Der Brückenheilige un…

Ein Heiliger zwischen Legende und Geschichte Johannes Nepomuk, auch bekannt als Jan Nepomucký, ist eine der faszinierendsten Heiligengestalten Mitteleuropas. Sein Leben und Martyrium prägten nicht nur die katholische Kirche, sondern auch... Weiterlesen