Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Nichts dem musikalischen Zufall überlassen

Probe mit der Militärmusik Steiermark für die 64. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI) in Lourdes

Knapp vor Beginn der 64. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI) in Lourdes reiste Militärpfarrer Oliver Hartl nach Graz, um mit der Militärmusik die musikalischen Abläufe für die gottesdienstlichen Feiern zu proben.

Feinabstimmung für den liturgischen Einsatz

Unter der Leitung von Militärkapellmeister Oberst Hannes Lackner und Militärsuperior Oliver Hartl wurden während der Probe alle Aspekte des "musikalischen Einsatzes" durchgespielt, verfeinert und erörtert. Kantorengesänge, Wiederholungen, Tempi und weitere Details wurden sorgfältig besprochen und ausgeprobt, um den Musikern Sicherheit in der Gottesdienstgestaltung zu vermitteln.

Einweisung in die Wallfahrt nach Lourdes

Nach der Probe erhielten die Kameraden der Militärmusik Steiermark, die im vergangenen Jahr nicht teilgenommen hatten, eine umfassende Einweisung zum Wallfahrtsort Lourdes sowie zur Geschichte und den Abläufen der Internationalen Soldatenwallfahrt. Militärpfarrer Hartl gab auch viele praktische Hinweise und Tipps, um sich optimal auf die Tage in Lourdes vorzubereiten.

Die Bedeutung der Soldatenwallfahrt nach Lourdes

Die Internationale Soldatenwallfahrt (PMI) nach Lourdes ist ein bedeutendes Ereignis für viele Streitkräfte weltweit. Soldaten aus verschiedenen Ländern kommen hier zusammen, um in einer spirituellen Gemeinschaft Trost, Kraft und verbindene Gemeinschaft zu finden. Die PMI ist nicht nur eine religiöse Veranstaltung, sondern auch ein Zeichen der Solidarität und des Zusammenhalts unter den Soldaten verschiedener Nationen.

Am Mittwoch, dem 15.05.2024, wurde im Rahmen eines festlichen Aktes der Fliegerhorst Langenlebarn bei Tulln umbenannt. Seit 1967 trug der Fliegerhorst den Namen des österreichischen Jagdfliegers Hauptmann Godwin von Brumowski. Nun erhielt er den Namen Fliegerhorst Leopold Figl – Flugplatz General Pabisch.

Abschied von Brumowski

Hauptmann Godwin von Brumowski, der als einer der erfolgreichsten Jagdflieger Österreichs im Ersten Weltkrieg 35 Luftsiege errang, gab dem Fliegerhorst seinen Namen. Seine militärischen Verdienste sind bis heute hoch angesehen.

Die neue Tradition

Die Umbenennung des Fliegerhorstes erfolgte nicht ohne Kontroverse. Seit Jahren gab es Bestrebungen, den Namen zu ändern, insbesondere aufgrund eines umstrittenen Kampfeinsatzes während des Bürgerkrieges 1934. Nun wurde der Horst nach zwei bedeutenden Persönlichkeiten benannt: Leopold Figl und General Othmar Pabisch.

Figl und seine Vision

Leopold Figl war eine prägende Persönlichkeit der österreichischen Nachkriegszeit. Als visionärer Demokrat und Staatsmann war er maßgeblich an den Staatsvertragsverhandlungen beteiligt. Seine politische Arbeit führte zu einem neuen Österreich nach den dunklen Kapiteln der Vergangenheit.

Verdienste von General Pabisch

General Othmar Pabisch hinterließ als Pilot und Kommandant der Fliegerdivision bleibende Spuren. Seine Karriere war geprägt von herausragenden Leistungen für das Bundesheer.

Ein klares Bekenntnis

Verteidigungsministerin Tanner betonte die Bedeutung des Bundesheeres angesichts der aktuellen geopolitischen Lage und dankte den Familien der Namensgeber für ihre Zustimmung zur Umbenennung.

Feierliche Enthüllung

Brigadier Kraft, Generalmajor Promberger und Verteidigungsministerin Tanner enthüllten gemeinsam den neuen Namensstein des Fliegerhorstes, begleitet von einer feierlichen Segnung des Steines durch Militärbischof Werner Freistetter.

Der Festakt wurde von der Militärmusik Vorarlberg musikalisch umrahmt. Ein symbolischer Abschied vom alten Namen und eine Ehrung für die neuen Namensgeber markierten einen historischen Moment für den Fliegerhorst Leopold Figl – Flugplatz General Pabisch.

Nähere Infos zu diesem Festakt finden sie unter Bundesheer: Neuer Name für Fliegerhorst Brumowski (militaeraktuell.at)

Eine Delegation der Arbeitsgemeinschaft katholischer Soldaten und des Militärpfarrgemeinderats der Direktion Graz wurde kürzlich im Rahmen einer Romwallfahrt von Papst Franziskus empfangen. Die Reise, geleitet von Vizeleutnant Heinz Vieider und Militärseelsorger Militärdekan Dr. Christian Th. Rachlè sowie unter der Kommandoführung von Oberst a.D. Peter Paul Pergler, fand vom 4. bis 8. Mai 2024 statt und umfasste eine Vielzahl offizieller Programmpunkte.

Einblick in das Programm der Romwallfahrt:

- Teilnahme am Angelusgebet auf dem Petersplatz mit Papst Franziskus

- Feierliche Vereidigung der Gardisten der Päpstlichen Schweizergarde im "Cortile San Damaso"

- Führung durch die Nekropolen/Scavi – Petersgrab

- Erkundung der "Ewigen Stadt ROM"

- Besichtigung der Katakomben von San Calisto und Castel Gandolfo – der Sommerresidenz der Päpste

- Besuch und Treffen mit der Schweizer Garde in der Kaserne im Vatikan, einschließlich Übergabe des Fahnenbandes an den Kommandanten der Garde, Oberst Christoph Graf

- Höhepunkt: Generalaudienz beim Heiligen Vater

Das absolute Highlight der Wallfahrt war zweifellos die Generalaudienz beim Heiligen Vater, Papst Franziskus. Während dieser feierlichen Begegnung überreichte die Delegation ein Gastgeschenk an den Papst, das von großer Symbolkraft war.

Die Reise bot nicht nur spirituelle Erfahrungen, sondern auch die Gelegenheit zu historischen und kulturellen Erkundungen im Herzen des Christentums. Die Mitglieder der Delegation waren tief berührt von der herzlichen, offenen Art des Heiligen Vaters und den beeindruckenden Momenten, die diese Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis machten.

Ein Bericht von Oberst Christoph Blasch

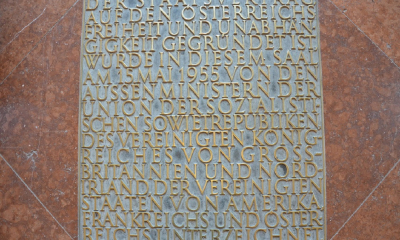

Am 15. Mai 2024 versammelten sich Gläubige in der Kapelle des Schlosses Belvedere, um dem 69. Jahrestag der Unterzeichnung des Österreichischen Staatsvertrags zu gedenken. Der Wiener Domdekan Prof. Rudolf Prokschi führte die "Messe für das Vaterland" an jenem historischen Ort, an dem vor fast sieben Jahrzehnten ein entscheidender Vertrag unterzeichnet wurde.

Ein Stück Auferstehung: Die Bedeutung des Staatsvertrags

In seiner Predigt hob Prokschi hervor, dass der Staatsvertrag für die damalige Generation wie "ein Stück Auferstehung" aus den Wirren des Krieges und der Nachkriegszeit war. Er betonte jedoch, dass Frieden kein Selbstläufer sei und weiterhin Einsatz und Gebet erfordere. Angesichts gegenwärtiger globaler Bedrohungen appellierte er an die Gläubigen, unablässig für den Frieden zu beten, insbesondere für Regionen wie die Ukraine und das Heilige Land.

Engagement und Gedenken: Eine Feierstunde im Belvedere

Nach dem Gottesdienst folgte eine Feierstunde im Marmorsaal des Belvedere, organisiert vom Rosenkranz Sühnekreuzzug (RSK). Anwesend waren neben Prokschi auch der VP-Europaabgeordnete Lukas Mandl und der Bezirksvorsteher des Ersten Wiener Gemeindebezirks Markus Figl.

In seiner Ansprache unterstrich Figl die Sehnsucht vieler Menschen nach Orientierung und Sicherheit in Zeiten zahlreicher Krisen. Er betonte die Wichtigkeit von Solidarität und Demut sowie die Bedeutung aufrichtiger Kommunikation in der Politik, wie sie bereits zur Unterzeichnung des Staatsvertrags geführt hatte.

Die Geschichte des Rosenkranz Sühnekreuzzugs

Der Rosenkranz Sühnekreuzzug (RSK) wurde 1947 gegründet und engagierte sich für die Freiheit Österreichs nach dem Zweiten Weltkrieg. Unter der Leitung von Pater Petrus Pavlicek wuchs die Bewegung rasch an und erreichte 1955 mit 500.000 Betenden einen Höhepunkt. Ihr Gebet für die Freiheit Österreichs fand schließlich im Staatsvertrag von 1955 seine Erfüllung.

Im Hinblick auf die Erlangung des Österreichischen Staatsvertrag 1955 sagte der damalige Bundeskanzler Julius Raab: "Wenn nicht so viel gebetet worden wäre, nicht so viele Hände in Österreich sich zum Gebet gefaltet hätten, so hätten wir es wohl nicht geschafft."

Quelle: kathpress / redigiert durch ÖA

Im Wiener Parlament fand am 14.05.2024 das siebente Internationale Parlamentarische Gebetsfrühstück statt, das von Abgeordneten aller politischen Parteien sowie Vertreterinnen und Vertretern von zehn Kirchen, Konfessionen und Religionen besucht wurde. Das Treffen, unter dem biblischen Motto "Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe", richtete den Fokus auf die Bedeutung von Frieden und respektvollem Dialog in der politischen Arena, besonders im Vorfeld der kommenden Wahlen.

Eröffnung durch Nationalratspräsidenten und Bundesratsabgeordneten

Das Gebetsfrühstück wurde von den beiden Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka und Norbert Hofer sowie vom Bundesratsabgeordneten Günter Kovacs eröffnet. Sie betonten den Beitrag der Kirchen und Religionen zur Förderung des friedlichen Zusammenlebens und sprachen auch die Herausforderungen an, mit denen religiöse Gemeinschaften weltweit konfrontiert sind, wie die Verfolgung von Christen und anderen religiösen Minderheiten.

Impuls von Physik-Nobelpreisträger Anton Zeilinger

Ein besonderes Highlight dieser Veranstaltung war der inhaltliche Impuls von Physik-Nobelpreisträger Anton Zeilinger, der das Verhältnis von Religion und Naturwissenschaft beleuchtete. Er unterstrich, dass es keinen fundamentalen Widerspruch zwischen beiden gebe, solange sie ihre jeweiligen Kompetenzen respektierten. Zeilinger erörterte die Grenzen der Naturwissenschaft und ihre Bedeutung für den Glauben sowie die Notwendigkeit gegenseitiger Achtung in den Diskursen zwischen Wissenschaft und Religion.

Breite religiöse Beteiligung

Das Gebetsfrühstück zeichnete sich durch eine breite Teilnahme verschiedener religiöser Gruppen aus. Seitens der Katholischen Kirche waren u.a. der Wiener Weihbischof Franz Scharl, Altbischof Klaus Küng, Bischofskonferenz-Generalsekretär Peter Schipka und der Präsident der Katholischen Aktion, Ferdinand Kaineder, seitens der katholischen Militärdiözese war Militärerzdekan Harald Tripp beim Gebetsfrühstück vertreten. Für die orthodoxen Kirchen waren u.a. der russisch-orthodoxe Bischof Aleksij (Zanochkin) und der griechisch-orthodoxe Archimandrit Athanasius Buk mit dabei. Die evangelische Kirche wurde u.a. von Synodenpräsidentin Ingrid Monjencs und dem Wiener Superintendenten Matthias Geist vertreten. Ebenso waren Vertreterinnen und Vertreter der Freikirchen, der Serbisch- und Rumänisch-orthodoxen sowie der syrisch-orthodoxen Kirche gekommen.

Interreligiöse Initiative im österreichischen Parlament

Die Veranstaltung wurde maßgeblich von den Abgeordneten Gudrun Kugler und Elisabeth Feichtinger vorbereitet und moderiert. Der Chor der Parlamentarierinnen und Parlamentarier sowie der christliche Liedermacher Siegfried Fietz sorgten für die musikalische Gestaltung. Diese Initiative im Wiener Parlament knüpft an eine über 60-jährige Tradition aus den USA an und hat sich seit ihrer Einführung 2017 zu einer bedeutenden interreligiösen und fraktionsübergreifenden Plattform in Österreich entwickelt.

Seit dem Jahr 1981 gibt es im Parlament in Wien regelmäßige kleinere Treffen von Abgeordneten zum Austausch und Gebet, an denen seit 2016 alle Fraktionen vertreten sind. Sie treffen sich dazu in der Regel monatlich vor den Plenarversammlungen des Nationalrats. Bekanntheit erlangte diese interreligiöse und fraktionsübergreifende Initiative in Österreich durch das erste nationale und öffentliche Gebetsfrühstück 2017 im Parlament in Wien.

Quelle: kathpress / redigiert durch ÖA

Vizeleutnant Florian Atzlesberger von der Lehrkompanie/PzStbB4 startete am Montag, 13. Mai seine Rad Challenge vom Mühlviertel in die Pyrénéen Region. Der 47-jährige Rennradfahrer ist für seine Ultrastrecken bekannt. Am Montag startete er in die erste Teiletappe von St. Johann am Wimberg nach St. Johann im Pongau. 248 km und 2800 Höhenmeter radelte er von Oberösterreich nach Salzburg.

Am Montagabend erreichten wir den Megasportler am Telefon und stellten Ihm 3 Fragen.

Warum nimmt man diese Strapazen auf sich?

„Die Rennen, die ich bis dato absolvierte, waren immer Veranstaltungen mit entsprechendem „Betreuungssupport“. Dieses Mal bin ich ganz auf mich alleine gestellt, da es kein Begleitfahrzeug und Betreuerteam gibt. Das gesamte Equipment muss ich am Rad mitnehmen – das allein sind 10 kg Zusatzgewicht – das Rennrad wiegt nun gesamt 17 kg.

Für mich hat diese Radtour keinen Renncharakter, sondern ich versuche täglich mein geplantes Etappenziel zu erreichen. Dadurch ist es mir möglich auch die Landschaft und nette Ortschaften/Städte kurz zu genießen.

Welche Trainingsumfänge sind für diese Monstertour zu absolvieren?

„In der Woche muss man mindestens 300 km am Rennrad „strampeln“. Darüber hinaus ist das Ganze Kopfsache. Mentale Stärke ist Grundvoraussetzung. Wer 100 km radeln kann, der kann auch 248 km durchhalten.“

Wie fühlt man sich nach den ersten 248 km?

Ich fühle mich ausgezeichnet, voll motiviert und freue mich schon auf den morgigen Tag.

Heute, am Dienstag geht es von St. Johann im Pongau über den Gerlos Pass ins Zillertal und von dort weiter nach Innsbruck. 195 km und 2000 Höhenmeter stehen am Programm.

Wir wünschen Vizeleutnant Atzlesberger für die nächsten 9 Tage viel Durchhaltevermögen und „Kraft in den Wadln“!

Quelle: ÖBH

Weitere Details auf unseren Social-Media-Kanälen:

https://www.facebook.com/Militaerseelsorge

Der Muttertag - ein Feiertag, der in vielen Ländern auf der ganzen Welt gefeiert wird. Ein Tag, um die Mütter und ihre Rolle in der Gesellschaft zu ehren. Der Ursprung und die Entwicklung des Muttertags lassen sich auf verschiedene historische und kulturelle Einflüsse zurückführen.

Die Ursprünge des Muttertags lassen sich bis ins antike Griechenland zurückverfolgen, wo die Göttin Rhea, die als Mutter der Götter angesehen wurde, geehrt wurde. Später entwickelte sich in der römischen Zeit ein Fest namens "Hilaria", bei dem die Muttergöttin Cybele gefeiert wurde.

Die moderne Form des Muttertags entstand jedoch im frühen 20. Jahrhundert. Die Begründerin des modernen Muttertags war Anna Jarvis, eine US-amerikanische Aktivistin. Sie wollte einen Tag schaffen, an dem die Mütter für ihre unermüdliche Arbeit und Liebe gewürdigt werden sollten. Im Jahr 1908 organisierte Jarvis den ersten offiziellen Muttertag in Grafton, West Virginia, um ihrer eigenen verstorbenen Mutter zu gedenken. Die Idee verbreitete sich schnell in den Vereinigten Staaten und gewann an Beliebtheit.

1914 erklärte der US-Kongress den zweiten Sonntag im Mai zum offiziellen Muttertag. Bald darauf wurde der Muttertag in vielen Ländern auf der ganzen Welt übernommen und angepasst. Der Tag dient dazu, Mütter zu feiern und ihnen Anerkennung und Dankbarkeit auszudrücken.

Die Bedeutung des Muttertags variiert je nach kulturellen Traditionen und individuellen Perspektiven. Im Allgemeinen wird er jedoch als Gelegenheit gesehen, Liebe und Dankbarkeit für die Mütter und ihre Rolle in der Familie und Gesellschaft zum Ausdruck zu bringen. Der Muttertag wird oft mit Blumen, Geschenken, Karten und besonderen Gesten gefeiert, um den Müttern Wertschätzung entgegenzubringen.

Es ist wichtig anzumerken, dass der Muttertag nicht ohne Kontroversen ist. Einige argumentieren, dass er zu kommerzialisiert ist und den eigentlichen Sinn der Anerkennung von Müttern und ihrer Arbeit verloren hat. Dennoch bleibt der Muttertag ein bedeutender Feiertag, der die Mütter weltweit ehrt und ihre bedeutsame Rolle in unseren Leben würdigt.

Vor genau 100 Jahren wurde in Österreich erstmals der Muttertag in seiner heutigen Form gefeiert. Eine treibende Kraft hinter dieser Entwicklung war Marianne Hainisch, eine bedeutende österreichische Frauenrechtlerin und Sozialreformerin. Hainisch engagierte sich aktiv für die Rechte von Frauen und Kindern und erkannte die Wichtigkeit eines speziellen Tages, um Mütter zu ehren. Inspiriert von internationalen Bestrebungen zur Einführung eines Muttertags, führte sie in Österreich die Bewegung zur Etablierung dieses Feiertags an.

Die erste offizielle Muttertagsfeier in Österreich fand im Jahr 1924 statt. Seitdem wird der zweite Sonntag im Mai jedes Jahr als Gelegenheit genutzt, um den Müttern Dankbarkeit und Anerkennung entgegenzubringen. Der Muttertag wurde schnell zu einem festen Bestandteil des österreichischen Kalenders und entwickelte sich zu einem beliebten Anlass, um Mütter zu feiern und zu verwöhnen.

Präsident Landau am "Europatag": Würde des Menschen im Fokus der Politik

Die europäischen Caritasverbände haben anlässlich des "Europatags" (9. Mai) in Brüssel eindringlich dazu aufgerufen, die Wahrung eines "Europa der Solidarität" sicherzustellen. Sie betonten, dass sozialer Zusammenhalt und Frieden weiterhin vorrangige Ziele der europäischen Politik sein müssten. Michael Landau, Präsident von Caritas Europa, unterstrich, dass die unantastbare Würde des Menschen das zentrale Anliegen jeglichen politischen Handelns sein müsse. Er hob hervor, dass sozialer Friede insbesondere an den Rändern der Gesellschaft Gestalt gewinne.

Das "Friedensprojekt Europa"

Landau würdigte Europa als ein "Friedensprojekt", das nur Bestand haben könne, wenn es eine gute Zukunft für alle Menschen in Europa gewährleiste. Sozialdienstleister spielten hierbei eine entscheidende Rolle, indem sie oft in Krisenzeiten als letzter Rettungsanker für Bedürftige fungierten. Es sei von höchster Bedeutung, die Hilfsorganisationen zu stärken und optimale Rahmenbedingungen für ihre Arbeit zu schaffen. Landau betonte, dass "mehr Europa, nicht weniger" benötigt werde, um diese Ziele zu erreichen.

Historische Bedeutung des 9. Mai 1950

Caritas Europa erinnerte an die historische Rede von Robert Schuman am 9. Mai 1950, die den Grundstein für ein "Europa der Solidarität" legte. Diese Grundsätze seien tief in der katholischen Kirche verwurzelt. Die Caritas setze diese Grundsätze täglich in die Praxis um, indem sie soziale Dienste und humanitäre Hilfe für über 25 Millionen Menschen auf dem gesamten Kontinent bereitstelle und deren Leben maßgeblich verändere.

Generalversammlung in Brüssel

Die Stellungnahme wurde bei der dreitägigen Generalversammlung in Brüssel verabschiedet, an der 92 Caritas-Spitzen aus 37 Ländern teilnahmen. Diese diskutierten den Kernauftrag des Netzwerks und seine Rolle bei der Bewältigung der heutigen Herausforderungen in Europa angesichts zunehmender Ungleichheit und neuer Sicherheitsbedrohungen. Die Caritas Europa bekräftigte ihre Mission, ein soziales Europa zu fördern, in dem die Bereitstellung von Sozialdienstleistungen im Vordergrund steht und niemand zurückgelassen wird.

Ausblick auf die Europawahlen 2024

Mit Blick auf die bevorstehenden Europawahlen forderte die Caritas Europa die zukünftigen Verantwortlichen der Union dazu auf, die Ursachen sozialer Ungleichheit zu überwinden, nicht nur innerhalb der Europäischen Union der 27, sondern weit darüber hinaus.

Quelle: kathpress.at / redigiert durch ÖA

Advent – Bedeutung und gelebte Tradition…

Der Advent ist eine besondere Zeit im christlichen Kalender und eröffnet zugleich das neue Kirchenjahr. Er verbindet jahrhundertealte Bräuche mit...

WeiterlesenOktober – Der Rosenkranzmonat

Der Oktober gilt traditionell als Rosenkranzmonat. Für viele mag diese Gebetsform heute altmodisch wirken, doch sie birgt eine erstaunliche Aktualität...

Weiterlesen10. September: Welttag der Suizidprävent…

Heute, am 10. September, findet weltweit der Welttag der Suizidprävention statt. Seit 2003 erinnern die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Internationale...

WeiterlesenChristophorus – Schutzpatron der Reisend…

Christophorus – Schutzpatron der Reisenden (Gedenktag: 24. Juli) Der heilige Christophorus zählt zu den bekanntesten und beliebtesten Heiligen – vor allem...

WeiterlesenHeiliger Engelbert Kolland – Patron der Soldatenkirche in der Belgier-Kaserne

Am 10. Juli feiert die katholische Kirche erstmals den offiziellen Gedenktag des heiligen Engelbert Kolland. Der Tiroler Franziskaner wurde 2024 von Papst Franziskus heiliggesprochen – als erster Österreicher seit über…

Informationen aus der Kirche29. Juni: Apostelfürsten im Fokus: Das Hochfest zu Ehren von Petrus und Paulus

Am 29. Juni feiert die katholische Kirche das Hochfest der Apostel Petrus und Paulus – zwei prägende Gestalten des frühen Christentums. Der Gedenktag erinnert nicht an ihre Todestage, sondern an…

Informationen aus der Kirche24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenwende, Feuer und Prophetie

Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines Heiligen erinnert: Johannes den Täufer. Er gilt als der letzte…

Informationen aus der Kirche

Fronleichnam kurz gefasst

Fronleichnam, auch bekannt als »Hochfest des heiligsten Leibes und Blutes Christi« oder international als »Corpus Christi«, ist einer der höchsten Feiertage im katholischen Kirchenjahr. Gefeiert wird er am zweiten Donnerstag…

Informationen aus der KirchePfingsten kurz gefasst – Fragen & Antworten zu diesem Fest

Was feiern Christen zu Pfingsten? Pfingsten gilt als Geburtstag der Kirche. Es erinnert an die Herabkunft des Heiligen Geistes auf die Jünger – ein Ereignis, das infoge die weltweite Verkündigung des…

Informationen aus der KircheChristi Himmelfahrt: Was feiern wir da eigentlich?

Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi…

Informationen aus der Kirche

14. Mai: Hl. Matthias. Der Apostel - bestimmt durch das Los

Zum Gedenktag des Hl. Matthias am 14. Mai Ein Apostel durch göttliche Wahl Der Name Matthias bedeutet „Geschenk Gottes“ – und dieser Name ist Programm: Der Heilige Matthias wurde nicht von Jesus…

Informationen aus der KircheLeo XIV.: Wissenswertes rund um die feierliche Amtseinführung des neuen Papstes

Am kommenden Sonntag wird es auf dem Petersplatz festlich: Papst Leo XIV. wird in sein Amt eingeführt – zehn Tage nach seiner Wahl zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Was bei…

Informationen aus der KircheMit Maria durch den Mai – Ein Monat der Hoffnung und Hingabe

Von alten Riten zur geistlichen Begleiterin im Jetzt Wenn der Mai ins Land zieht, legt sich ein sanfter Schleier aus Blüten über die Landschaft – und über die Herzen vieler Gläubiger…

Informationen aus der Kirche

- 1

- 2

- 3

Empfehlungen

„Für euch bin ich Bischof, mit euch bin …

Josef Grünwidl ist neuer Erzbischof von Wien Am Samstag, dem 24. Jänner 2026, hat Josef Grünwidl offiziell das Amt des Erzbischofs von Wien übernommen. Die feierliche Bischofsweihe und die anschließende Amtseinführung... Weiterlesen

Die Heilige Barbara – Eine Märtyrerin mi…

Am 4. Dezember begeht die Kirche den Gedenktag der hl. Barbara. Barbara von Nikomedia gehört bis heute zu den bekanntesten Heiligen der Kirche. Seit dem 7. Jahrhundert wird sie verehrt... Weiterlesen

Ein Heiliger für unsere Zeit, ein Vorbil…

Heute feiert die Kirche den heiligen Martin – einen der bekanntesten und beliebtesten Heiligen. Martin von Tours, einst römischer Soldat, später Bischof, steht für Werte, die auch heute zählen: Nächstenliebe... Weiterlesen

13. Dezember: Einladung zum Kärntner Adv…

Die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten (AKS) lädt herzlich zum traditionellen Kärntner Adventkonzert ein, das am Samstag, 13. Dezember 2025, in der prachtvollen St. Georgs-Kathedrale an der Theresianischen Militärakademie stattfindet.Das Konzert wird... Weiterlesen

66. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

"Wächter des Friedens"... ist das Thema zur heurigen Soldatenwallfahrt. Die schönsten Eindrücke der Internationalen Soldatenwallfahrt Lourdes 2025 zum Nachsehen LOURDES ist nicht nur ein Ort der Begegnung, es ist für viele eine Gelegenheit zum... Weiterlesen

24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenw…

Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines Heiligen erinnert: Johannes den Täufer. Er gilt als der letzte... Weiterlesen

Christi Himmelfahrt: Was feiern wir da e…

Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi... Weiterlesen

Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt…

Jahr für Jahr strömen Millionen Gläubige zur Grotte von Masabielle, wo 1858 der Legende nach die Jungfrau Maria einem jungen Mädchen namens Bernadette erschienen ist. Seit 1958 kommen jährlich auch... Weiterlesen

65. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

Internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes als Mahnung und Hoffnungsträger Ein Ort des Gebets, der Begegnung – und der leisen, aber kraftvollen Botschaft, dass Frieden möglich ist. Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt im südfranzösischen... Weiterlesen

Ein Moment des Innehaltens während der V…

Es ist bereits zur schönen Tradition geworden, dass sich die Pilgerleitung in Lourdes gemeinsam mit dem Aufbautrupp der Melker Pioniere eine Stunde Zeit zur Einkehr nimmt, bevor die Teilnehmer zur... Weiterlesen

Leo XIV.: Wissenswertes rund um die feie…

Am kommenden Sonntag wird es auf dem Petersplatz festlich: Papst Leo XIV. wird in sein Amt eingeführt – zehn Tage nach seiner Wahl zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Was bei... Weiterlesen

Mit Maria durch den Mai – Ein Monat der …

Von alten Riten zur geistlichen Begleiterin im Jetzt Wenn der Mai ins Land zieht, legt sich ein sanfter Schleier aus Blüten über die Landschaft – und über die Herzen vieler Gläubiger... Weiterlesen

"Nein zum Krieg der Worte" – P…

In bewegenden Worten hat sich Papst Leo XIV. an die Medienschaffenden der Welt gewandt. Bei seiner ersten offiziellen Audienz als neues Oberhaupt der katholischen Kirche sprach er nicht nur über... Weiterlesen

HABEMUS PAPAM!

Der Militärbischof für Österreich, Dr. Werner Freistetter, in einer ersten Reaktion zur Papstwahl: „Ich freue mich sehr, dass der neue Papst den Namen Leo gewählt hat. Ich durfte ihn im Februar... Weiterlesen

Weißer Rauch über Rom – Die Welt hat ein…

Ein Augenblick der Geschichte: Punkt 18:08 Uhr durchbrach ein schneeweißer Rauchschleier den römischen Abendhimmel – das uralte Zeichen, das Generationen verbindet, ließ keinen Zweifel: Die katholische Kirche hat einen neuen... Weiterlesen

Johannes Freitag - Ein Bischof offen fü…

Feierliche Weihe im Grazer Dom Am 1. Mai 2025 erlebte der Grazer Dom einen bewegenden Moment kirchlicher Erneuerung: Johannes Freitag, bisher Stadtpfarrer von Trofaiach und Seelsorgeraumleiter „An der Eisenstraße“, wurde zum... Weiterlesen

Johannes Freitag zum Weihbischof geweiht…

Ein besonderes Ereignis für Kirche und Gesellschaft Im vollbesetzten Grazer Dom wurde am Donnerstag, dem 1. Mai 2025, ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der Diözese Graz-Seckau aufgeschlagen: Der bisherige Pfarrer... Weiterlesen

Probe und Einweisung bei der Militärmusi…

Am 29. April 2025 traf sich Militärdekan Oliver Hartl, Delegationsleiter der österreichischen Teilnehmer an der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI), mit der Militärmusik Tirol in Innsbruck zu einer intensiven musikalischen Probe... Weiterlesen

Graz bereitet sich auf Bischofsweihe von…

Am 1. Mai erhält die steirische Landeshauptstadt hohen kirchlichen Besuch – zur Weihe des neuen Weihbischofs der Diözese Graz-Seckau, Johannes Freitag, wird eine Vielzahl an geistlichen Würdenträgern, politischen Repräsentanten und... Weiterlesen

Österreich nimmt Abschied von Papst Fran…

Ein Requiem im Wiener Stephansdom vereinte Kirche, Politik und Gläubige Mit einem feierlichen Requiem im Wiener Stephansdom verabschiedete sich Österreich am Montagabend offiziell von Papst Franziskus. Unter großer Anteilnahme von Kirche... Weiterlesen

Einweisung für das Aufbaukommando PMI Lo…

Am 28. April 2025 fand in der Birago-Kaserne Melk eine Einweisung für das Aufbaukommando der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI) nach Lourdes statt. Das Kommando wird heuer vom Pionierbataillon 3 –... Weiterlesen

Ostern bei AUTCON27/UNIFIL im LIBANON

Derzeit befinden sich 164 Soldatinnen und Soldaten im Einsatzraum. Die Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Kontingents, sind unter anderem für die Logistik sowie die Brandbekämpfung im Camp NAQOURA verantwortlich. Zu den... Weiterlesen

Chrisammesse mit Militärbischof Freistet…

In der Soldatenkirche in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim feierte am Dienstag der Karwoche Militärbischof Dr. Werner Freistetter in Konzelebration mit dem erst kürzlich ernannten Weihbischof für die Diözese Graz-Seckau, Militäroberkurat... Weiterlesen

Schriftenreihe der Militärbischöflichen …

Die Schriftenreihe der Militärbischöflichen Bibliothek behandelt Fragen der Soldatenseelsorge und militärischen Berufsethik, der Rolle von Religion im militärischen Kontext und ihres Beitrags zum Frieden. Sie wird vom evangelischen Militärsuperintendenten und... Weiterlesen

Ein Fels des Gebets: Johannes Paul II. z…

Ein Erbe der Spiritualität und Standhaftigkeit Am 2. April 2005 schloss Papst Johannes Paul II. nach beinahe 27 Jahren im Amt für immer die Augen. Zwanzig Jahre später gedenken Gläubige auf... Weiterlesen

Todestag von Papst Johannes Paul II. jäh…

Am 2. April 2005 nahm die ganze Welt Anteil am Sterben von Johannes Paul II. Das Gedenken an den über 26 Jahre lang regierenden Papst wird auch in Österreich hochgehalten... Weiterlesen

Papst Franziskus: Ein eindringlicher App…

Ein Mahnruf aus dem Vatikan: Der Pontifex fordert in seiner Sonntagsbotschaft verstärkte Friedensbemühungen in Krisengebieten weltweit. Papst Franziskus hat mit Nachdruck an die politischen Führer des Südsudan appelliert, Spannungen abzubauen und... Weiterlesen

Das ewige Ringen um den Ostertermin

Eine historische Chance bleibt ungenutzt In einem seltenen Zufall fallen 2025 die Ostertermine der katholischen, protestantischen und orthodoxen Kirchen auf denselben Tag: den 20. April. Ein willkommener Anlass, um ein seit... Weiterlesen

Fastentücher: Eine alte Tradition in der…

In der Fastenzeit bietet sich in vielen Kirchen ein besonderes Bild: Altar und bildliche Darstellungen Jesu werden hinter kunstvoll gestalteten Tüchern verborgen. Doch was steckt hinter dieser Tradition? Wo liegen... Weiterlesen

25. März: Mariä Verkündigung - Ein …

Am 25. März begeht die katholische Kirche das Hochfest der Verkündigung des Herrn. Der Ursprung dieses besonderen Tages liegt in einer der bewegendsten Szenen des Neuen Testaments: der Begegnung der... Weiterlesen

Papst Franziskus zurück im Vatikan: Ein …

Nach mehr als fünf Wochen in der römischen Gemelli-Klinik ist Papst Franziskus am Sonntag in den Vatikan zurückgekehrt. Sein Genesungsweg bleibt jedoch anspruchsvoll: Eine zweimonatige Rekonvaleszenz unter strenger ärztlicher Aufsicht... Weiterlesen

Aufrüstung allein sichert keinen Frieden…

Friedensappell zum Abschluss der Bischofskonferenz Mit eindringlichen Worten hat Erzbischof Franz Lackner, Vorsitzender der österreichischen Bischofskonferenz, an die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft appelliert. "Waffen alleine werden den Frieden nicht sichern", betonte... Weiterlesen