Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

S.E. Militärbischof Dr. Werner Freistetter und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Militärseelsorge gedachten der Opfer des Amoklaufes in Graz im gemeinsamen Gebet.

Wir bitten dich, ewiger Gott, für die Getöteten, die plötzlich aus dem Leben gerissen wurden.

Wir bitten dich, ewiger Gott, für die an Leib und Seele Verletzten.

Wir bitten dich, ewiger Gott, für die Angehörigen.

Wir bitten dich, ewiger Gott, für die Einsatzkräfte, die vor Ort waren und sind und das Leid anderer zu lindern suchen.

Gott, wir vertrauen auf deine Begleitung in Zeit und Ewigkeit.

Amen

Das feierliche Pontifikalamt des Militärbischofs für Österreich zum Weltfriedenstag fand am 5. Juni in der Karlskirche statt. Zu diesem Anlass waren alle Soldatinnen und Soldaten des Bundesministeriums für Landesverteidigung eingeladen.

Der Weltfriedenstag stand diesmal unter dem Motto: „Vergib uns unsere Schuld, gewähre uns deinen Frieden“. In seiner Predigt verwies S.E. Dr. Werner Freistetter auf die Nähe dieser Feier zum Pfingstfest und auf die Gabe des Heiligen Geistes, welcher uns bestärken soll, zu unserem Glauben zu stehen. Es liege an uns, einen Geist und eine Stimmung der Versöhnung zu verbreiten. Der erste Schritt zur Versöhnung und zur Vergebung ist es immer, das Leid des Mitmenschen zu sehen, der Krieg und Not erleben musste. Dadurch könnte die Spirale des Hasses und des Krieges durchbrochen werden, so der Militärbischof. Auch im Vaterunser beten und bitten wir um Frieden und um Vergebung.

Geschichte und Bedeutung des Weltfriedenstages

Der Weltfriedenstag wurde 1967 von Papst Paul VI. eingeführt, um die Bedeutung des Friedens weltweit hervorzuheben. Die Idee wurde erstmals 1963 von Papst Johannes XXIII. in seiner Enzyklika "Pacem in Terris" formuliert, in der er die Notwendigkeit eines globalen Friedens betonte. Seit der offiziellen Einführung durch Papst Paul VI. ist der Weltfriedenstag, jeweils am 1. Jänner, ein fester Bestandteil des kirchlichen Kalenders.

Jedes Jahr veröffentlicht der Papst eine Friedensbotschaft, in der er auf aktuelle Herausforderungen und Konflikte hinweist und Lösungen vorschlägt. Diese Botschaft wird von Millionen von Katholiken weltweit gehört und gelesen. Sie dient als Leitfaden und Inspiration für die Gläubigen, sich für den Frieden einzusetzen.

Auch Papst Franziskus appellierte in seiner diesjährigen Friedensbotschaft an die Verantwortung der Staaten, aber auch eines jeden Einzelnen, sich für eine gerechtere und friedvollere Welt einzusetzen. Die Botschaft von Papst Franziskus zum diesjährigen Weltfriedenstag finden Sie unter folgendem Link: Papstbotschaft zum Weltfriedenstag: Wortlaut - Vatican News

Was feiern Christen zu Pfingsten?

Pfingsten gilt als Geburtstag der Kirche. Es erinnert an die Herabkunft des Heiligen Geistes auf die Jünger – ein Ereignis, das infoge die weltweite Verkündigung des Evangeliums in Gang setzte.

Woher kommt der Name „Pfingsten“?

Der Begriff stammt vom griechischen pentekoste und bedeutet „der Fünfzigste“. Gefeiert wird am 50. Tag nach Ostern.

Was geschah laut Bibel am Pfingsttag?

In der Apostelgeschichte wird berichtet, dass der Heilige Geist in Gestalt von Feuerzungen auf die versammelten Jünger kam. Sie begannen, in fremden Sprachen zu sprechen – und alle Menschen verstanden sie.

Warum ist das so bedeutsam?

Das Pfingstwunder zeigt: Der christliche Glaube ist für alle Menschen da, unabhängig von Herkunft, Sprache oder Kultur. Es war der Startpunkt der weltweiten Mission der Kirche.

Wie reagierten die Menschen damals?

Petrus hielt eine eindrucksvolle Predigt. Die Folge: Rund 3.000 Menschen ließen sich taufen. Eine Gemeinschaft entstand – die erste christliche Gemeinde.

Welche Symbole stehen für Pfingsten?

Vor allem zwei: Feuerzungen, als Zeichen der göttlichen Kraft, und die Taube, Sinnbild für den Heiligen Geist – sanft, friedlich, lebensspendend.

Was bedeutet Pfingsten heute?

Es erinnert daran, dass Gott durch den Heiligen Geist heute noch wirkt – in jedem Menschen, der glaubt, hofft und liebt.

Wann genau ist Pfingsten?

Da es vom Osterdatum abhängt, liegt Pfingsten zwischen dem 10. Mai und dem 13. Juni – immer an einem Sonntag, gefolgt vom gesetzlichen Feiertag am Pfingstmontag.

Im Rahmen einer Exkursion des Militärpfarrgemeinderates wurden am Donnerstag, 5. Juni 2025, Ehrenzeichen vom hl. Georg an um die Militärseelsorge verdiente Personen der Militärpfarre 3 beim Militärkommando Niederösterreich verliehen. Militärdekan Oliver Hartl überreichte diese in Anwesenheit des Bürgermeisters der Stadt Retz, Stefan Lang, in der Retzer Rathauskapelle.

Firmung am Flugfeld: Ein Sakrament mit Tradition und Tiefe

Es ist eine Tradition, die trägt: Auch heuer setzte sich die jahrzehntelange Praxis fort, jungen Menschen im Umfeld der Flugfeldkaserne das Sakrament der Firmung zu spenden. In der Pfarrkirche St. Anton, unweit der Kasernentore in Wiener Neustadt, versammelten sich am vergangenen Sonntag, 1. Juni 2025, Angehörige, Gläubige und Freunde zu einem feierlichen Gottesdienst.

In der Nachfolge seines emeritierten Vorgängers Christian Werner, der über viele Jahre hinweg Firmspender an diesem besonderen Ort war, stand erneut Militärbischof Werner Freistetter der Feier vor. Bereits seit Jahren setzt er diese geistliche Verbundenheit zur Pfarre und zur Ortsgemeinde fort – mit Nähe, Wertschätzung und einem offenen Ohr für die Lebensrealitäten junger Menschen.

Gemeinsam mit Kurat Patrik Mojzis feierte der Bischof die Firmung von drei Jugendlichen aus der Gemeinde. Die musikalische Gestaltung übernahm die Musikgruppe der Pfarrgemeinde St. Anton – und verlieh dem Gottesdienst mit einfühlsamen Klängen einen festlichen Rahmen.

Was sich zwischen Kirchenraum und Flugfeld abspielte, war weit mehr als nur liturgisches Ritual. Es war ein kraftvolles Zeichen dafür, dass christlicher Glaube nicht aus der Zeit gefallen ist – sondern junge Menschen auch heute noch bewegt, berührt und bestärkt.

Was ist die Firmung – und warum ist sie heute aktueller denn je?

Die Firmung gilt als das Sakrament der Bestärkung – ein bewusster Schritt in die eigene Glaubensverantwortung.

Was steckt dahinter?

Während die Taufe meist im Säuglingsalter geschieht, ist die Firmung jener Moment, in dem junge Christinnen und Christen ihr persönliches „Ja“ zum Glauben sprechen. Sie ist nicht bloß ein kirchlicher Ritus – sondern ein eigenständiger Entschluss: Ich will diesen Weg mittragen. Ich will aus diesem Glauben leben.

Was geschieht bei der Firmung?

Im Zentrum der Firmung steht die Salbung mit Chrisamöl und die Handauflegung durch den Bischof oder einen von ihm beauftragten Priester. Diese Zeichenhandlung geht auf die frühe Kirche zurück und bringt zum Ausdruck: Der Heilige Geist wird dir zugesagt – als Kraftquelle, als Beistand, als Tröster.

Das Wort Firmung leitet sich vom lateinischen firmare ab – „stärken“, „festigen“. Es geht also darum, im Glauben zu wachsen, standzuhalten, eigenständig zu denken und zu handeln – getragen von der Hoffnung, dass Gottes Geist in jedem Menschen wirkt.

Wodurch zeichnet sich die Firmung aus?

Die Firmung ist kein "Einzelfall", sondern Teil einer lebenslangen Glaubensgeschichte. Gemeinsam mit Taufe und Eucharistie gehört sie zu den sogenannten Initiationssakramenten – jenen Zeichen, die den Menschen in die Gemeinschaft der Kirche hineinführen.

Doch die Firmung ist mehr als Tradition. Sie ist eine Einladung, in einer oft unübersichtlichen Welt inneren Halt zu finden – und Verantwortung zu übernehmen: für sich selbst, für andere, für eine bessere Welt.

Warum sagen junge Menschen heute noch bewusst Ja zur Firmung?

Gerade in Zeiten von Unsicherheit, gesellschaftlichem Wandel und Sinnsuche spüren viele Jugendliche: Glauben kann Halt geben. Die Firmung und auch die Vorbereitung auf dieses Sakrament bietet ihnen einen Raum, Fragen zu stellen, Gemeinschaft zu erleben, sich einzubringen. Sie ist nicht die Antwort auf alles – aber ein Anfang in ein neues, intensiveres Glaubensleben.

Text: Johann Machowetz. redigiert durch ÖA

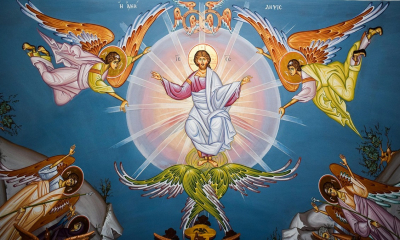

Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen.

Ist Christi Himmelfahrt nur ein Abschied?

Wer den Tag nur als „Abreise Jesu in den Himmel“ versteht, greift zu kurz. Die biblische Szene der Himmelfahrt (Apg 1,9) – Jesus wird vor den Augen der Jünger von einer Wolke aufgenommen – zeigt nicht das Ende seiner Gegenwart, sondern ihren Wandel: vom Sichtbaren ins Unsichtbare, vom Äußeren ins Innere. Die Wolke steht symbolisch für Gottes verborgene, aber wirksame Nähe.

Warum spielt die Zahl 40 eine so große Rolle?

40 Tage – das ist biblisch keine Kalenderangabe, sondern eine Chiffre für Übergänge. Ob Noahs Flut, Israels Wanderung oder Jesu Fastenzeit: Die „Vierzig“ ist stets Vorbereitungszeit auf Neues. Auch der Zeitraum zwischen Ostern und Himmelfahrt steht für intensive Einübung in das kommende Reich Gottes. Am 40. Tag schließt sich der Kreis – nicht mit einem Ende, sondern mit einem Neubeginn.

Woher kommt dieses Fest – und seit wann wird es gefeiert?

Schon im 4. Jahrhundert begannen Christ:innen, die Himmelfahrt als eigenständiges Fest zu begehen – losgelöst vom Pfingstfest, mit dem es anfangs eng verbunden war. Das Konzil von Nicäa (325) fixierte den Termin gemäß Apostelgeschichte: 40 Tage nach Ostern. Damit steht es in Parallele zur 40-tägigen Fastenzeit – auch das ein Weg des Übergangs.

Wie wird Christi Himmelfahrt heute gefeiert?

Prozessionen durch Felder, Bittgänge und Gottesdienste im Freien prägen das Fest in vielen Regionen. In Kärnten etwa wird beim „Engele Auftanzen“ eine Christusfigur durch ein Loch in der Kirchendecke hinaufgezogen – begleitet von Engeln mit Kerzen. Solche Bräuche verkörpern das Unsichtbare mit kindlich-poetischer Kraft. Auch in Jerusalem, am Ölberg, wird an dem Ort eine Messe gefeiert, wo Jesus der Überlieferung nach „aufgefahren“ ist – ein Ort, der auch für Muslime heilig ist.

Ist Jesu Himmelfahrt ein Rückzug?

Im Gegenteil. Jesu Rückkehr zum Vater ist keine Flucht aus der Welt, sondern der Beginn einer neuen Nähe. Er verlässt die Jünger nicht, um zu entschwinden, sondern um sie zu senden. Christi Himmelfahrt eröffnet den Raum für Pfingsten: Der Heilige Geist wird kommen – und mit ihm die Verantwortung, den Glauben in der Welt lebendig zu halten.

Was bedeutet „Himmel“ heute noch – jenseits von Sternen und Wolken?

Der Himmel ist kein ferner Ort über den Wolken, sondern ein Bild für Gottes Gegenwart – jenseits unserer Kategorien von Raum und Zeit, und doch mitten im Leben. Christi Himmelfahrt lädt dazu ein, den Blick zu heben – nicht nur ins Oben, sondern ins Wesentliche. Wo Menschen im Geist Jesu handeln, wird der Himmel erfahrbar – hier und jetzt.

Und was bleibt – nach dem Fest?

Christi Himmelfahrt ist mehr als liturgische Erinnerung. Es ist ein Fest der Hoffnung, der Perspektive, der Sendung. Es ruft dazu auf, das Unsichtbare nicht zu übersehen – und das Irdische nicht ohne den Himmel zu denken. Die neun Tage bis Pfingsten laden ein: innezuhalten, zu beten, bereit zu sein für den Geist, der verwandelt.

Ein Fest des Übergangs. Ein Fest der Nähe. Und ein stilles Versprechen: Der Himmel beginnt nicht jenseits, sondern jetzt.

Quellen: vivat.de, Christentum: Christi Himmelfahrt: Der Tag, als Jesus entschwand - religion.ORF.at, mildioz.at, Christi Himmelfahrt

Am 40. Tag nach Ostern, in diesem Jahr am 29. Mai, begehen Christinnen und Christen weltweit das Hochfest Christi Himmelfahrt. Was auf den ersten Blick wie ein religiöses „Abschiedsfest“ wirkt, ist in Wahrheit ein Ereignis von tiefer spiritueller Bedeutung: die Rückkehr Jesu Christi zu Gott – und zugleich die Zusage seiner bleibenden Nähe.

Die Kraft der 40 – Symbolik des Übergangs

Die Zahl 40 hat in der biblischen Tradition eine besondere Bedeutung. Sie steht für Zeiten des Wandels, der Vorbereitung und des Neuanfangs: 40 Tage dauerte die Sintflut, 40 Jahre wanderte das Volk Israel durch die Wüste, 40 Tage fastete Jesus vor seinem öffentlichen Wirken, und 40 Tage erschien der Auferstandene seinen Jüngern – eine Zeit intensiver Begegnung und Einweisung in das Reich Gottes.

Mit dem 40. Tag nach Ostern schließt sich symbolisch ein Kreis. Christi Himmelfahrt knüpft an diese Linie an – nicht als Ende, sondern als Übergang in eine neue Gegenwart: eine unsichtbare, aber wirksame.

Ein biblisches Bild – Die Wolke als Zeichen der Nähe Gottes

Die Berichte aus der Apostelgeschichte (Apg 1,3–11) und dem Lukas-Evangelium (Lk 24,50–52) schildern die Himmelfahrt in bildhafter Sprache: Jesus wird „vor ihren Augen emporgehoben“, eine Wolke nimmt ihn auf. Diese Wolke ist kein meteorologisches Detail, sondern ein theologisch dichtes Symbol: Sie steht für die verborgene, aber wirksame Gegenwart Gottes.

Lukas greift damit auf altbiblische Motive der „Entrückung“ zurück – etwa bei Elija oder Henoch. Was er beschreibt, ist nicht einfach eine Himmelsreise, sondern eine Erhöhung Christi, der nun beim Vater ist – und zugleich mitten unter den Menschen bleibt.

Von Nicäa bis heute – Die Geschichte des Festes

Kirchengeschichtlich lässt sich Christi Himmelfahrt bis ins 4. Jahrhundert zurückverfolgen. Zunächst eng mit dem Pfingstfest verbunden, wurde es nach dem Konzil von Nicäa (325) zunehmend als eigenständiges Fest gefeiert – am 40. Tag nach Ostern, ganz im Sinne der lukanischen Chronologie. So entsteht eine gewisse Parallele zur 40-tägigen Fastenzeit vor Ostern: Auch hier steht eine Zeit des Übergangs und der geistlichen Vorbereitung im Zentrum.

Zwischen Himmel und Erde – gelebtes Brauchtum

Obwohl Christi Himmelfahrt kein ausgeprägtes Festbrauchtum kennt, lebt es in einzelnen Regionen durch besondere Traditionen weiter. So etwa in Kärnten, wo das sogenannte „Engele Auftanzen“ gepflegt wird: Eine hölzerne Christusfigur wird – begleitet von Engelsfiguren mit Kerzen – durch das sogenannte „Heiliggeistloch“ in der Kirchendecke emporgezogen. Das Brauchtum macht das Unsichtbare sichtbar – eine kindlich-poetische, aber tiefsinnige Form, die Himmelfahrt zu „verkörpern“.

In anderen Gegenden finden Feldprozessionen oder Bittgänge statt – etwa um eine gute Ernte. Auch die drei Tage vor Christi Himmelfahrt – die sogenannten Bittage – erfahren mancherorts neue Aufmerksamkeit, so etwa im Wiener Stephansdom.

Kein Rückzug, sondern Sendung

Christi Himmelfahrt ist kein Rückzug Jesu in eine ferne Sphäre. Vielmehr eröffnet sie eine neue Dimension seiner Nähe. Das Fest sagt: Er ist nicht mehr sichtbar, aber er ist da. Nicht gebunden an Raum und Zeit, sondern wirksam im Leben der Kirche, im Glauben der Menschen. Seine Sendung geht weiter – nun durch jene, die ihm nachfolgen.

Die Zeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten – neun Tage des Wartens und Betens – wird traditionell als Vorbereitung auf das Kommen des Heiligen Geistes verstanden. In dieser „geistlichen Zwischenzeit“ liegt ein Ruf zur Sammlung, zur Hoffnung und zur Bereitschaft, sich neu senden zu lassen.

Die Aktualität von Christi Himmelfahrt

Was bedeutet der Himmel heute für uns? Während "sky" den äußeren, geographischen Himmel beschreibt, meint "heaven" den inneren, spirituellen Himmel – Gott selbst, überall und nirgends. Christi Himmelfahrt betont die bleibende Gegenwart Jesu Christi in der Gemeinde, auch nach seiner Himmelfahrt. Sein Gang zum Vater ist kein Rückzug in den Ruhestand, sondern ein Anfang. Diese Feier erinnert uns daran, dass Gott unsichtbar, aber allgegenwärtig ist. Christus wirkt "vom Himmel her" und lädt uns ein, über das Irdische hinauszuschauen und das zu suchen, was droben ist. Seine Spuren sind da, denen wir folgen können, bis zu dem Ort, zu dem auch wir berufen sind.

Christi Himmelfahrt ist somit nicht nur ein historisches Ereignis, sondern auch eine Aufforderung zur Hoffnung und zur Suche nach dem Transzendenten im Alltäglichen.

Quelle: mildioz.at, katholisch.at/christihimmelfahrt. Redigiert durch ÖA

Rückblick auf die „Lange Nacht der Kirchen“ mit 300.000 Besuchern

Lichter flackerten, Orgelklänge erfüllten altehrwürdige Mauern, und Gespräche über Glaube, Kultur und Menschlichkeit hallten durch Gotteshäuser im ganzen Land: Am vergangenen Freitagabend ging die diesjährige Lange Nacht der Kirchen mit rund 300.000 Besucherinnen und Besuchern erfolgreich zu Ende.

Was als ökumenisches Großereignis längst zu einer festen Größe im gesellschaftlichen Kalender geworden ist, erwies sich auch heuer als beeindruckender Beweis dafür, wie offen, kreativ und lebendig Kirche heute sein kann.

„Wir können #offen“ – ein doppelter Appell

Unter dem diesjährigen Motto „Wir können #offen“ öffneten mehr als 700 Kirchen in ganz Österreich ihre Türen – darunter viele, die sonst im Alltag verschlossen bleiben. Über 2.000 Programmangebote warteten auf die Besucherinnen und Besucher: Gottesdienste, Kirchenführungen, Konzerte, Stille-Räume, Diskussionen, Ausstellungen und auch kulinarische Entdeckungen fanden regen Zuspruch.

Das Motto war dabei klug gewählt: „Offen“ stand nicht nur für offene Portale und einladende Kirchenräume – sondern auch für eine Haltung. Der Hashtag #offen verwies zugleich auf das zentrale Thema christlicher Hoffnung, das in vielen Veranstaltungen auf kreative Weise spürbar wurde.

Ein Abend der Vielfalt und Begegnung

Markus Pories, der österreichweit die Koordination des Großevents leitete, zeigte sich bewegt von der Bandbreite des Angebots und der Resonanz: „Es war wieder ein Abend der Hoffnung, der Stille und der Begegnung. Jeder Ort hatte seine eigene Kraft.“ Eine objektive Auswahl von „Highlights“ sei kaum möglich, meinte Pories schmunzelnd – „man muss es erlebt haben.“

Neben den katholischen Diözesen waren auch viele evangelische, orthodoxe und freikirchliche Gemeinden Teil des bunten Mosaiks. Und nicht nur in Österreich: Auch in elf Schweizer Kantonen, in Südtirol und in Tschechien beteiligten sich hunderte Kirchen. In Tschechien etwa öffneten rund 1.600 Kirchen mit 4.000 Veranstaltungen, die Schweiz zählte rund 2.000 Veranstaltungen, Südtirol knapp 100.

Militärpfarre als Ort der Kunst, Stille und Geschichte

Besonders bemerkenswert war das durchdachte und stimmungsvolle Angebot der Militärpfarre beim Militärkommando Wien, die sich erneut mit einem facettenreichen, kunstvollen und spirituell tiefgründigen Programm in die „Lange Nacht“ einbrachte – ein echter Geheimtipp unter den Veranstaltungsorten.

Den Auftakt bildete um 18:00 Uhr ein feierlicher Gottesdienst in der eindrucksvollen Jugendstilkirche, der liturgisch in die Nacht einführte. Danach öffneten sich nicht nur die Kirchentüren, sondern auch die des ehrwürdigen Ehrensaals und des Jakob-Kern-Hauses – Räume, die Geschichte atmen und Glauben sinnlich erfahrbar machen.

Ein kulturelles Ausrufezeichen setzte um 19:30 Uhr die Vernissage „Tagebuch der kleinen Dinge“. Die Ausstellung lenkte den Blick auf das vermeintlich Unscheinbare – kleine, poetische Momentaufnahmen des Alltags, die in ihrer stillen Schönheit berührten und tiefere Schichten des Lebens offenbarten.

Historisch wurde es um 20:00 Uhr mit einem Vortrag zum 1700-Jahr-Jubiläum des Konzils von Nizäa (325–2025). Der Einblick in das kirchengeschichtliche Ereignis, das bis heute zentrale Glaubensbekenntnisse prägt, stieß auf großes Interesse.

Ein meditativer Kontrapunkt folgte um 21:30 Uhr mit der Andacht „Ein Licht in der Nacht“, musikalisch feinfühlig gestaltet von der Musikgruppe der Pfarre Maria Hietzing – eine Einladung, im Trubel der Stadt zur Ruhe zu kommen.

Den glanzvollen Abschluss bildete schließlich das Klavierkonzert der international renommierten Pianistin Prof. Natascha Veljkovic um 22:00 Uhr. Mit kontemplativen Klangwelten ließ sie die Nacht in eine Atmosphäre der Stille und inneren Einkehr ausklingen – ein musikalisches Geschenk an die Seele.

Nach dem Abend ist vor dem Abend: Nächster Termin fixiert

Nach dem gelungenen Abend voller Licht, Klang und Gemeinschaft ist bereits der Blick nach vorne gerichtet: Am 29. Mai 2026 wird die Lange Nacht der Kirchen in ihre nächste Runde gehen. Bis dahin bleibt genug Zeit, die vielen Eindrücke sacken zu lassen – und vielleicht auch neue Impulse für das eigene Leben mitzunehmen.

Denn wenn dieser Abend eines gezeigt hat, dann dies: Kirche ist nicht nur Tradition, sondern auch Transformation. Sie lebt dort, wo Menschen Räume öffnen – für Fragen, für Hoffnung, für andere. Und das, so scheint es, ist heute wichtiger denn je.

Quelle: Kathpress, redigiert durch ÖA

Feierliche Inbesitznahme der Lateranbasilika als krönender Abschluss der Amtseinführung

Rom, 26. Mai 2025 – Mit einem feierlichen Gottesdienst in der Lateranbasilika hat Papst Leo XIV. am Sonntagabend seine Kathedra bestiegen und damit auch offiziell das Amt des Bischofs von Rom angetreten. Inmitten von Applaus und Gebeten der Gläubigen und Geistlichen setzte sich der erst am 8. Mai gewählte Papst auf den antiken Bischofsthron – ein bedeutungsvoller Schritt, der in der jahrhundertealten Tradition des Pontifikats tief verwurzelt ist.

Nicht der Petersdom, sondern der Lateran

Oft verkannt, aber kirchenrechtlich eindeutig: Nicht der Petersdom, sondern die Lateranbasilika ist die eigentliche Bischofskirche des Papstes. Hier steht seine Kathedra, hier wurzelt die Verbindung des Papstes mit der Stadt und Diözese Rom. Mit dem gestrigen Akt vollendete Leo XIV. die liturgischen Riten seiner Amtseinführung – der Schritt war mehr als symbolisch: Er manifestierte seine pastorale Verantwortung für das zweitgrößte Bistum Italiens.

„Kluge und prophetische Initiativen“

In seiner Predigt richtete Leo XIV. den Blick auf die Herausforderungen seiner Diözese. Der Weg sei „anspruchsvoll“ und noch längst nicht abgeschlossen, sagte er. Es gehe darum, aufmerksam zu erkennen, was gebraucht wird, und den Mut zu haben, neue Wege zu gehen – in Evangelisierung ebenso wie in konkreter Nächstenliebe.

„Diese Kirche hat so oft bewiesen, dass sie groß denken kann“, so der Papst. Jetzt sei erneut die Zeit gekommen, sich mutigen Projekten zu stellen und die komplexe Realität der Stadt Rom als Chance zu begreifen.

Ein Neuanfang nach Franziskus’ Umbau

Die Diözese Rom befindet sich noch immer im Wandel. Unter Papst Franziskus (2013–2025) wurde sie personell wie strukturell neu aufgestellt. Kardinal De Donatis, lange Jahre Vikar des Papstes, wechselte 2024 in den Vatikan. Kardinal Baldassare Reina führt seither das operative Amt in der Diözese.

Leo XIV. kündigte an, auch künftig auf synodale Zusammenarbeit zu setzen: „Ich will zuhören, lernen, verstehen – und gemeinsam entscheiden.“ Seine Botschaft an die römischen Gläubigen: „Bitte begleitet mich mit euren Gebeten und eurer Liebe.“

Dabei zitierte er liebevoll einen berühmten Vorgänger: „Ich drücke euch meine ganze Zuneigung aus“, sagte Leo XIV. mit den Worten von Johannes Paul I. „Ich möchte Freuden, Sorgen, Mühen und Hoffnungen mit euch teilen – und euch das Wenige geben, das ich bin.“

Mariengebet und Begegnung mit dem Volk

Nach dem Gottesdienst in San Giovanni in Laterano begab sich der Papst im Papamobil weiter zur Basilika Santa Maria Maggiore. Dort verweilte er im Gebet vor der Gnadenikone „Salus Populi Romani“, einer tief verehrten Darstellung der Gottesmutter, bevor er auch das Grab seines Vorgängers Franziskus besuchte. Draußen jubelten ihm Tausende Menschen zu. Noch einmal erteilte Leo XIV. den Segen – ein stiller, kraftvoller Moment auf dem nächtlichen Platz.

Der erste Schritt auf einem langen Weg

Mit den gestrigen Zeremonien endet nun die mehrtägige liturgische Einführung von Papst Leo XIV. – einem Mann, der leise Töne anschlägt, klare Worte findet und vor allem eines ausstrahlt: pastorale Nähe. Nach dem Amtseinführungsgottesdienst im Petersdom vor einer Woche und der Inbesitznahme von St. Paul vor den Mauern am Dienstag, ist sein Amt als Papst und Bischof von Rom nun vollständig angetreten.

Der Weg ist geebnet. Der Stuhl ist eingenommen. Und die Kirche Roms – wie auch die Welt – blickt gespannt darauf, wie dieser Weg weitergeht.

Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA

Papst Leo XIV. präsentiert Vision für Dialog, Frieden und synodale Erneuerung

Bei einer Audienz mit Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Religionen hat Papst Leo XIV. zentrale Linien seines künftigen Pontifikats skizziert. Im Zentrum seiner Ansprache: ein entschiedener Appell zur Zusammenarbeit der Religionen für Frieden und Gerechtigkeit, ein klares Bekenntnis zur Fortsetzung der Weltsynode – und eine offene Hand in Richtung Ökumene und interreligiösem Dialog.

Religionen als Friedensstifter: „Nein zum Krieg, Ja zur Menschlichkeit“

In einer Zeit wachsender internationaler Spannungen und sozialer Polarisierung rief Leo XIV. die Religionen zu einer gemeinsamen, glaubwürdigen Stimme für den Frieden auf. Es sei die Verantwortung aller Glaubensgemeinschaften, deutlich Stellung zu beziehen – gegen Krieg, Wettrüsten und ausbeuterische Wirtschaftsstrukturen.

„Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam – frei von ideologischen und politischen Zwängen – ein wirksames ‚Nein‘ zum Krieg und ein ‚Ja‘ zur Abrüstung und zur ganzheitlichen Entwicklung sagen können“, so der Papst. Religionen hätten der Welt nicht nur spirituelle Antworten zu bieten, sondern auch „Weisheit, Mitgefühl und Engagement für das Wohl der Menschheit und den Schutz unseres gemeinsamen Hauses“.

Synodalität als Zukunftsweg der Kirche

Papst Leo knüpft dabei erkennbar an das Programm seines Vorgängers Franziskus an, insbesondere an dessen Initiative zur Weltsynode, die eine stärkere Beteiligung aller Gläubigen in der Kirche anstrebt.

„Synodalität ist kein Modewort, sondern Ausdruck eines erneuerten Kirchenverständnisses“, betonte Leo. Er sehe es als seine Aufgabe, „konkrete Formen für eine intensivere synodale Praxis im ökumenischen wie auch im kirchlichen Raum zu entwickeln“. Das Miteinander in der Kirche solle auf Dialog, gegenseitigem Hören und Verantwortung aufbauen.

Ökumene: Auf dem Weg zur sichtbaren Einheit

Ein zentrales Anliegen bleibt für Leo XIV. die Ökumene. Als Bischof von Rom, so sagte er, sei es seine „vorrangige Pflicht, auf die Wiederherstellung der vollen und sichtbaren Gemeinschaft“ aller Christinnen und Christen hinzuarbeiten, die sich zu Gott in Vater, Sohn und Heiligem Geist bekennen.

Mit symbolischer Kraft verwies er auf das Erste Ökumenische Konzil von Nizäa, das im Jahr 325 das gemeinsame Glaubensbekenntnis der Christenheit formulierte. Die Einladung von Patriarch Bartholomaios I. zur 1.700-Jahr-Feier in der heutigen Türkei stehe im Raum – eine Teilnahme des Papstes wäre ein starkes Zeichen ökumenischer Verbundenheit. Eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus.

Interreligiöser Dialog: Brücken bauen mit Juden und Muslimen

Leo XIV. bekräftigte darüber hinaus sein persönliches Engagement für den Dialog mit dem Judentum und dem Islam. In Richtung der jüdischen Gemeinschaft sprach er von einer „besonderen Beziehung“, die sich aus den Wurzeln des Christentums im Judentum ableite. Der theologische Dialog sei ihm „ein Herzensanliegen – gerade in einer Zeit, die von Missverständnissen und Spannungen geprägt ist“.

Auch die Beziehungen zum Islam hob der Papst hervor. Er würdigte die Fortschritte im interreligiösen Austausch, die insbesondere auf dem Dokument zur Geschwisterlichkeit aller Menschen beruhen, das Franziskus 2019 gemeinsam mit dem Großimam von al-Azhar, Ahmad al-Tayyeb, in Abu Dhabi unterzeichnet hatte. „Ein respektvoller Dialog, gegründet auf Gewissensfreiheit, ist der Schlüssel für echte Geschwisterlichkeit zwischen unseren Gemeinschaften“, so Leo.

Ein Papst des Dialogs – mit eigener Handschrift

Mit dieser programmatischen Ansprache deutet sich an, wohin Papst Leo XIV. die katholische Kirche führen will: nicht als monolithische Institution, sondern als geistlich geeinte und menschlich offene Gemeinschaft. Seine Worte wirken wie ein Nachhall der Linie Franziskus’ – doch mit einer eigenen, klaren Akzentuierung: Synodalität als Kultur, Dialog als Methode, Frieden als Ziel.

Quelle: kathpress. redigiert durch ÖA

weitere...

Empfehlungen

Sommer, Sonne, Abenteuer – die Feriencam…

Die Sommerferien stehen vor der Tür, und für viele Eltern stellt sich die Frage: „Wohin mit den Kindern?“ Wer nach einer wertvollen Alternative zu klassischen Ferienlagern sucht, sollte einen genaueren... Weiterlesen

24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenw…

Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines Heiligen erinnert: Johannes den Täufer. Er gilt als der letzte... Weiterlesen

Christi Himmelfahrt: Was feiern wir da e…

Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi... Weiterlesen

Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt…

Jahr für Jahr strömen Millionen Gläubige zur Grotte von Masabielle, wo 1858 der Legende nach die Jungfrau Maria einem jungen Mädchen namens Bernadette erschienen ist. Seit 1958 kommen jährlich auch... Weiterlesen

65. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

Internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes als Mahnung und Hoffnungsträger Ein Ort des Gebets, der Begegnung – und der leisen, aber kraftvollen Botschaft, dass Frieden möglich ist. Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt im südfranzösischen... Weiterlesen

Ein Moment des Innehaltens während der V…

Es ist bereits zur schönen Tradition geworden, dass sich die Pilgerleitung in Lourdes gemeinsam mit dem Aufbautrupp der Melker Pioniere eine Stunde Zeit zur Einkehr nimmt, bevor die Teilnehmer zur... Weiterlesen

Leo XIV.: Wissenswertes rund um die feie…

Am kommenden Sonntag wird es auf dem Petersplatz festlich: Papst Leo XIV. wird in sein Amt eingeführt – zehn Tage nach seiner Wahl zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Was bei... Weiterlesen

Mit Maria durch den Mai – Ein Monat der …

Von alten Riten zur geistlichen Begleiterin im Jetzt Wenn der Mai ins Land zieht, legt sich ein sanfter Schleier aus Blüten über die Landschaft – und über die Herzen vieler Gläubiger... Weiterlesen

"Nein zum Krieg der Worte" – P…

In bewegenden Worten hat sich Papst Leo XIV. an die Medienschaffenden der Welt gewandt. Bei seiner ersten offiziellen Audienz als neues Oberhaupt der katholischen Kirche sprach er nicht nur über... Weiterlesen

HABEMUS PAPAM!

Der Militärbischof für Österreich, Dr. Werner Freistetter, in einer ersten Reaktion zur Papstwahl: „Ich freue mich sehr, dass der neue Papst den Namen Leo gewählt hat. Ich durfte ihn im Februar... Weiterlesen

Weißer Rauch über Rom – Die Welt hat ein…

Ein Augenblick der Geschichte: Punkt 18:08 Uhr durchbrach ein schneeweißer Rauchschleier den römischen Abendhimmel – das uralte Zeichen, das Generationen verbindet, ließ keinen Zweifel: Die katholische Kirche hat einen neuen... Weiterlesen

Johannes Freitag - Ein Bischof offen fü…

Feierliche Weihe im Grazer Dom Am 1. Mai 2025 erlebte der Grazer Dom einen bewegenden Moment kirchlicher Erneuerung: Johannes Freitag, bisher Stadtpfarrer von Trofaiach und Seelsorgeraumleiter „An der Eisenstraße“, wurde zum... Weiterlesen

Johannes Freitag zum Weihbischof geweiht…

Ein besonderes Ereignis für Kirche und Gesellschaft Im vollbesetzten Grazer Dom wurde am Donnerstag, dem 1. Mai 2025, ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der Diözese Graz-Seckau aufgeschlagen: Der bisherige Pfarrer... Weiterlesen

Probe und Einweisung bei der Militärmusi…

Am 29. April 2025 traf sich Militärdekan Oliver Hartl, Delegationsleiter der österreichischen Teilnehmer an der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI), mit der Militärmusik Tirol in Innsbruck zu einer intensiven musikalischen Probe... Weiterlesen

Graz bereitet sich auf Bischofsweihe von…

Am 1. Mai erhält die steirische Landeshauptstadt hohen kirchlichen Besuch – zur Weihe des neuen Weihbischofs der Diözese Graz-Seckau, Johannes Freitag, wird eine Vielzahl an geistlichen Würdenträgern, politischen Repräsentanten und... Weiterlesen

Österreich nimmt Abschied von Papst Fran…

Ein Requiem im Wiener Stephansdom vereinte Kirche, Politik und Gläubige Mit einem feierlichen Requiem im Wiener Stephansdom verabschiedete sich Österreich am Montagabend offiziell von Papst Franziskus. Unter großer Anteilnahme von Kirche... Weiterlesen

Einweisung für das Aufbaukommando PMI Lo…

Am 28. April 2025 fand in der Birago-Kaserne Melk eine Einweisung für das Aufbaukommando der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI) nach Lourdes statt. Das Kommando wird heuer vom Pionierbataillon 3 –... Weiterlesen

Ostern bei AUTCON27/UNIFIL im LIBANON

Derzeit befinden sich 164 Soldatinnen und Soldaten im Einsatzraum. Die Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Kontingents, sind unter anderem für die Logistik sowie die Brandbekämpfung im Camp NAQOURA verantwortlich. Zu den... Weiterlesen

Chrisammesse mit Militärbischof Freistet…

In der Soldatenkirche in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim feierte am Dienstag der Karwoche Militärbischof Dr. Werner Freistetter in Konzelebration mit dem erst kürzlich ernannten Weihbischof für die Diözese Graz-Seckau, Militäroberkurat... Weiterlesen

Schriftenreihe der Militärbischöflichen …

Die Schriftenreihe der Militärbischöflichen Bibliothek behandelt Fragen der Soldatenseelsorge und militärischen Berufsethik, der Rolle von Religion im militärischen Kontext und ihres Beitrags zum Frieden. Sie wird vom evangelischen Militärsuperintendenten und... Weiterlesen

Ein Fels des Gebets: Johannes Paul II. z…

Ein Erbe der Spiritualität und Standhaftigkeit Am 2. April 2005 schloss Papst Johannes Paul II. nach beinahe 27 Jahren im Amt für immer die Augen. Zwanzig Jahre später gedenken Gläubige auf... Weiterlesen

Todestag von Papst Johannes Paul II. jäh…

Am 2. April 2005 nahm die ganze Welt Anteil am Sterben von Johannes Paul II. Das Gedenken an den über 26 Jahre lang regierenden Papst wird auch in Österreich hochgehalten... Weiterlesen

Papst Franziskus: Ein eindringlicher App…

Ein Mahnruf aus dem Vatikan: Der Pontifex fordert in seiner Sonntagsbotschaft verstärkte Friedensbemühungen in Krisengebieten weltweit. Papst Franziskus hat mit Nachdruck an die politischen Führer des Südsudan appelliert, Spannungen abzubauen und... Weiterlesen

Das ewige Ringen um den Ostertermin

Eine historische Chance bleibt ungenutzt In einem seltenen Zufall fallen 2025 die Ostertermine der katholischen, protestantischen und orthodoxen Kirchen auf denselben Tag: den 20. April. Ein willkommener Anlass, um ein seit... Weiterlesen

Fastentücher: Eine alte Tradition in der…

In der Fastenzeit bietet sich in vielen Kirchen ein besonderes Bild: Altar und bildliche Darstellungen Jesu werden hinter kunstvoll gestalteten Tüchern verborgen. Doch was steckt hinter dieser Tradition? Wo liegen... Weiterlesen

25. März: Mariä Verkündigung - Ein …

Am 25. März begeht die katholische Kirche das Hochfest der Verkündigung des Herrn. Der Ursprung dieses besonderen Tages liegt in einer der bewegendsten Szenen des Neuen Testaments: der Begegnung der... Weiterlesen

Papst Franziskus zurück im Vatikan: Ein …

Nach mehr als fünf Wochen in der römischen Gemelli-Klinik ist Papst Franziskus am Sonntag in den Vatikan zurückgekehrt. Sein Genesungsweg bleibt jedoch anspruchsvoll: Eine zweimonatige Rekonvaleszenz unter strenger ärztlicher Aufsicht... Weiterlesen

Aufrüstung allein sichert keinen Frieden…

Friedensappell zum Abschluss der Bischofskonferenz Mit eindringlichen Worten hat Erzbischof Franz Lackner, Vorsitzender der österreichischen Bischofskonferenz, an die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft appelliert. "Waffen alleine werden den Frieden nicht sichern", betonte... Weiterlesen

Welt in Unordnung! - Neue Weltordnung? G…

Ein Forum für sicherheitspolitische und friedensethische Debatten Die Gemeinschaft Katholischer Soldaten (GKS) der Deutschen Bundeswehr lud vom 16.18.03.2025 in die renommierte GKS-Akademie Oberst Dr. Helmut Korn ein. Die Veranstaltung, die im... Weiterlesen

Ein Appell aus der Klinik: Papst Franzis…

In einer Welt, die von Kriegen und Konflikten zerrüttet ist, erhebt Papst Franziskus seine Stimme aus ungewohnter Umgebung. Aus der römischen Gemelli-Klinik heraus, in der er sich derzeit in medizinischer... Weiterlesen

Feierlicher Gottesdienst und Austausch i…

Die Frühjahrsvollversammlung der Österreichischen Bischofskonferenz fand in diesem Jahr in der traditionsreichen Erzabtei Pannonhalma in Ungarn statt. Ein Höhepunkt der Zusammenkunft war der festliche Gottesdienst zum Hochfest des heiligen Josef... Weiterlesen

Johannes Nepomuk – Der Brückenheilige un…

Ein Heiliger zwischen Legende und Geschichte Johannes Nepomuk, auch bekannt als Jan Nepomucký, ist eine der faszinierendsten Heiligengestalten Mitteleuropas. Sein Leben und Martyrium prägten nicht nur die katholische Kirche, sondern auch... Weiterlesen