Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Diözese

Aktuelles aus der Diözese

Am Freitag, dem 22. November 2024, erlebte die Franziskanerkirche in St. Pölten einen besonderen Moment der Feierlichkeit: Die dritte niederösterreichische Soldatenfirmung dieses Jahres brachte Angehörige der Militärpfarren Niederösterreichs sowie Firmkandidaten und ihre Familien zusammen. Organisiert und durchgeführt wurde die Firmvorbereitung von Militärsuperior Oliver Hartl, der von Vizeleutnant Roman Paier unterstützt wurde.

Vielfalt unter den Firmkandidaten

Neun Soldaten aus verschiedenen Einheiten Niederösterreichs, ergänzt durch zwei Kameraden aus Oberösterreich, bereiteten sich in den vergangenen Wochen intensiv auf das Sakrament der Firmung vor. Sie wurden dabei von vier Seelsorgern begleitet: Militärsuperior Oliver Hartl, Militärdekan P. Dietrich Altenburger, Militärdekan Sascha Kaspar und Militäroberkurat P. Jakob Stoiber. Diese intensive Begleitung unterstrich die Bedeutung des Sakraments als ein persönliches Bekenntnis und eine bewusste Entscheidung für den Glauben.

Ein besonderer Firmspender und prominente Mitfeiernde

Der festliche Firmgottesdienst wurde vom Propst des Stiftes Klosterneuburg, Prälat Anton Höslinger, zelebriert, der als Vertreter des Militärbischofs kam. Neben Prälat Höslinger nahmen auch Brigadier Georg Härtinger, Paten und Angehörige der Firmkandidaten sowie zahlreiche weitere Gäste an der Feier teil. Die musikalische Gestaltung übernahm eine Combo der Militärmusik Niederösterreich und verlieh der Zeremonie eine feierliche Note.

Die Botschaft der Predigt: Die Kirche tragen

In seiner Predigt richtete Prälat Anton Höslinger eine eindrückliche Botschaft an die Neugefirmten. Inspiriert von den Landespatronen Niederösterreichs und Oberösterreichs – dem hl. Leopold und dem hl. Florian –, ermutigte er sie, sich wie Leopold auf der Darstellung eines Seitenaltars der Franziskanerkirche sinnbildlich „die Kirche im Herzen und in der Gesellschaft zu tragen“. Diese Einladung verbindet Glauben und gesellschaftliches Engagement auf eine Weise, die über die Feier des Sakraments hinausgeht.

Ein Sakrament mit bleibender Bedeutung

Die Firmung ist eines der sieben Sakramente der katholischen Kirche und wird oft als „Sakrament der Mündigkeit“ bezeichnet. Sie stärkt die Gläubigen mit dem Heiligen Geist und ruft sie dazu auf, ihren Glauben eigenverantwortlich zu leben und in die Welt zu tragen. Für die Soldaten, die an diesem Tag das Firmsakrament empfingen, bedeutet dies nicht nur eine persönliche Glaubensentscheidung, sondern auch die Verpflichtung, christliche Werte in ihren Alltag und ihren Dienst zu integrieren.

Das Sakrament der Firmung hat auch heute eine tiefe Relevanz: Es erinnert daran, dass Glaube nicht nur ein privates Anliegen ist, sondern eine Kraft, die das gesellschaftliche Miteinander prägen kann. Insbesondere in einem Umfeld wie dem Militär, wo Kameradschaft, Verantwortung und Dienst am Gemeinwohl zentrale Rollen spielen, wird die Firmung zu einem Zeichen der Hoffnung und einer Bestätigung des christlichen Auftrags. Die Soldatenfirmung in St. Pölten wird den Teilnehmenden als festliches Glaubenszeugnis sicherlich lange in Erinnerung bleiben.

Das Christkönigsfest: Ein kirchliches Hochfest mit historischer und politischer Bedeutung

Der letzte Sonntag im Kirchenjahr trägt in den christlichen Traditionen unterschiedliche Namen. Während evangelische Christen ihn als Totensonntag oder Ewigkeitssonntag begehen, steht er in der orthodoxen Kirche im Zeichen des Jüngsten Gerichts. Für die katholische Kirche markiert dieser Tag das Christkönigsfest – ein Hochfest, das nicht nur Glaubensüberzeugungen unterstreicht, sondern auch eine bewegte Geschichte und politische Botschaft trägt.

Was ist der Christkönigssonntag?

Das Christkönigsfest ist ein Hochfest im katholischen Kirchenjahr, dessen offizieller Name lautet: „Hochfest unseres Herrn Jesus Christus, des Königs des Weltalls“ (lateinisch: Sollemnitas Domini Nostri Iesu Christi Universorum Regis). Liturgisch wird dieser Tag mit der Farbe Weiß gefeiert, die Reinheit und Freude symbolisiert.

Im Gegensatz zu Festen wie Weihnachten oder Ostern steht beim Christkönigsfest kein konkretes Ereignis aus dem Leben Jesu im Mittelpunkt. Es gehört zu den sogenannten Ideenfesten, die zentrale Glaubenswahrheiten ins Zentrum stellen. Hier geht es um die Königsherrschaft Christi, die symbolisch das Ende der Zeit und die Herrschaft Jesu über die Welt betont.

Wann wird das Christkönigsfest gefeiert?

Das Christkönigsfest fällt jedes Jahr auf den Sonntag vor dem ersten Advent und schließt damit das liturgische Kirchenjahr ab. Mit diesem Zeitpunkt wird der endzeitliche Charakter des Festes besonders betont: Christus als König, der am Ende aller Tage seine Herrschaft über die gesamte Schöpfung ausüben wird.

Die Entstehung des Christkönigsfestes

Das Christkönigsfest ist eine vergleichsweise junge Tradition in der katholischen Kirche. Es wurde 1925 von Papst Pius XI. eingeführt – anlässlich des 1600-jährigen Jubiläums des Konzils von Nicäa. Ursprünglich fand das Fest am letzten Sonntag im Oktober statt, unmittelbar vor Allerheiligen. Doch mit der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils wurde es auf den letzten Sonntag des Kirchenjahres verlegt, um den endzeitlichen und universellen Charakter des Festes noch stärker hervorzuheben.

Papst Pius XI. führte das Fest vor einem geschichtlichen Hintergrund ein, der von politischen Umbrüchen geprägt war. Nach dem Ersten Weltkrieg waren zahlreiche Monarchien gefallen, demokratische Bewegungen gewannen an Einfluss, und die Säkularisierung schritt voran. Die Einführung des Christkönigsfestes war eine bewusste Antwort auf diesen Wandel. Pius XI. wollte den Gläubigen Orientierung bieten und sie daran erinnern, dass Christus über alle politischen und gesellschaftlichen Systeme hinaus der wahre König ist.

Christus der König: Kein Herrscher im klassischen Sinne

Die Vorstellung von Christus als König unterscheidet sich grundlegend von weltlichen Herrschertiteln. Jesus Christus, so zeigt die christliche Tradition, regiert nicht mit Macht und Prunk, sondern mit Liebe, Gerechtigkeit und Demut. Sein „Thron“ ist das Kreuz, und seine Krone besteht aus Dornen.

Durch die Taufe erhalten Christen Anteil an diesem „sozialen Königtum“ und tragen die Verantwortung, die Werte des Reiches Christi in die Welt zu tragen. Das bedeutet, sich für Schwache, Ausgegrenzte und Bedürftige einzusetzen – eine Botschaft, die bis heute von brennender Aktualität ist.

Das Christkönigsfest und seine politische Dimension

Bereits kurz nach seiner Einführung erhielt das Fest eine besondere Bedeutung in Deutschland. Insbesondere die katholische Jugendbewegung nutzte das Christkönigsfest, um ein klares Bekenntnis zu ihrem Glauben abzulegen. In der Zeit des Nationalsozialismus war dies von besonderem Gewicht: Jugendgruppen, die von den Nazis zunehmend unterdrückt wurden, sahen im Christkönigsfest eine Gelegenheit, ihre Zugehörigkeit zu Christus und damit ihren Widerstand gegen die Ideologie des Regimes zu demonstrieren.

Nachdem die Nationalsozialisten 1935 den Bekenntnissonntag am Dreifaltigkeitssonntag durch das Reichssportfest verdrängt hatten, wich die katholische Jugend auf das Christkönigsfest aus. Die Botschaft war unmissverständlich: Mit ihrem Glauben an Christus als König der Welt distanzierten sich die jungen Gläubigen bewusst vom Führerkult und den nationalsozialistischen Machtansprüchen.

Christkönig im evangelischen Glauben

Während das Christkönigsfest ein rein katholisches Hochfest ist, richtet sich der Fokus des letzten Sonntags im Kirchenjahr bei den evangelischen Christen auf das Totengedenken. Der sogenannte Ewigkeitssonntag lädt ein, nicht nur der Verstorbenen zu gedenken, sondern auch den Blick auf die Ewigkeit und die Hoffnung auf die Auferstehung zu richten. Traditionell werden an diesem Tag Gräber besucht und geschmückt. In vielen Gemeinden werden im Gottesdienst die Namen der Verstorbenen des vergangenen Jahres verlesen und in die Fürbitten aufgenommen.

Fazit: Ein Fest mit Botschaft

Das Christkönigsfest schließt das Kirchenjahr mit einem eindringlichen Aufruf: Es fordert Gläubige auf, ihr Leben an den Werten Christi auszurichten und sein Reich der Liebe und Gerechtigkeit in der Welt sichtbar zu machen. Gleichzeitig erinnert es an die endzeitliche Hoffnung, dass Christus eines Tages als König über die gesamte Schöpfung herrschen wird. In seiner Botschaft bleibt das Fest ein starkes Zeichen – damals wie heute.

Die Heilige Cäcilia: Patronin der Kirchenmusik und Symbol des Glaubens

Am 22. November gedenkt die christliche Welt der heiligen Cäcilia von Rom. Sie gilt als eine der populärsten Märtyrerinnen der Kirche, deren Lebensgeschichte trotz ihrer legendären Überlieferung bis heute Menschen inspiriert. Wer war diese mutige Frau, die nicht nur zur Patronin der Kirchenmusik wurde, sondern auch ein zeitloses Vorbild für Glaubensfestigkeit darstellt?

Ein Leben für Christus – von Kindesbeinen an

Cäcilia stammte aus einer wohlhabenden römischen Adelsfamilie und lebte vermutlich im 3. Jahrhundert. Schon als Kind versprach sie ihr Leben Christus und wählte die Keuschheit als Zeichen ihrer Hingabe. Ihre Eltern jedoch verheirateten sie mit dem Heiden Valerianus. Der Legende nach trug sie unter ihrem prächtigen Hochzeitsgewand ein Büßerhemd, um ihre innere Verpflichtung an Gott zu symbolisieren.

In der Hochzeitsnacht offenbarte sie ihrem Ehemann, dass ein Engel über ihre Reinheit wache. Valerianus akzeptierte ihr Gelübde – allerdings nur unter der Bedingung, den Engel selbst sehen zu dürfen. Cäcilia führte ihn daraufhin zum Bischof Urban I., der Valerianus taufte und damit zum Glauben bekehrte. Zurückgekehrt, sah er den Engel, der beiden duftende Kränze aus Rosen und Lilien reichte. Auch Valerianus’ Bruder Tiburtius schloss sich dem Christentum an, beeindruckt von den Wundern, die er erlebte.

Märtyrertod im Zeichen des Glaubens

Die Brüder Valerianus und Tiburtius widmeten sich fortan dem Dienst an Bedürftigen und beerdigten heimlich die Leichen hingerichteter Christen. Dieses Engagement blieb nicht unbemerkt: Beide wurden festgenommen und hingerichtet. Auch Cäcilia wurde verfolgt, weil sie Christen unterstützte und ihren Glauben öffentlich lebte. Trotz grausamer Folter – sie überlebte ein kochendes Bad und mehrere Enthauptungsversuche – blieb sie standhaft. Die schwer verletzte Märtyrerin nutzte ihre letzten drei Tage, um Armen zu helfen und weitere Menschen zum Glauben zu führen. Ihr Todestag wird auf den 22. November um das Jahr 230 datiert.

Ein ewiges Erbe: Die Verehrung der Cäcilia

Die Kirche Santa Cecilia in Trastevere, im Herzen Roms, markiert den Ort, an dem Cäcilias Vermächtnis lebendig bleibt. Im 9. Jahrhundert ließ Papst Paschalis I. ihre angeblichen Gebeine in diese neu errichtete Basilika überführen. Ihre Darstellung in Kunst und Musik, wie die berühmte Marmorskulptur von Stefano Maderno, machen sie bis heute zu einer zentralen Figur der christlichen Kultur.

Obwohl die historische Existenz der Cäcilia unter Historikern umstritten ist – es gibt keine zeitgenössischen Aufzeichnungen über ihr Leben – hat sich ihre Legende tief in der Volksfrömmigkeit verwurzelt. Besonders in romanischen Ländern trägt ihr Name zur Popularität vieler Frauen bei.

Patronin der Musik – dank eines Missverständnisses

Cäcilias Rolle als Schutzpatronin der Kirchenmusik wurde durch einen kuriosen Übersetzungsfehler begründet. Eine Antiphon beschrieb sie bei ihrer Hochzeit "cantantibus organis" – was im Kontext der antiken Hochzeitsfeier Instrumentalmusik bedeutete. Falsch interpretiert, stellte man sich vor, dass sie Orgel gespielt habe – ein Instrument, das zu ihrer Zeit noch nicht existierte. Dennoch inspirierte diese Verbindung zahlreiche Musiker, darunter Georg Friedrich Händel mit seiner "Ode for St. Cecilia's Day" und Benjamin Britten mit dem "Hymn to St. Cecilia".

Bedeutung für die heutige Zeit

Die heilige Cäcilia bleibt ein Vorbild für Unerschütterlichkeit im Glauben und Engagement für Bedürftige – Werte, die zeitlos sind. Ihre Geschichte erinnert daran, dass wahre Stärke aus Überzeugung und Hingabe erwächst. In einer Welt, die oft von Unsicherheit geprägt ist, kann Cäcilias Beispiel dazu anregen, an den eigenen Idealen festzuhalten und sich für andere einzusetzen.

Ihr Gedenktag wird weltweit mit festlicher Musik begangen, als Zeichen der Freude und Inspiration, die von ihrem Leben ausgeht. Für Musiker, Dichter und Gläubige ist Cäcilia nicht nur eine Schutzpatronin, sondern auch ein Symbol für die harmonische Verbindung von Kunst, Glauben und Menschlichkeit.

Attribute und Patronanz

Cäcilia wird häufig mit Rosen, einem Schwert oder Musikinstrumenten wie der Orgel dargestellt. Sie ist die Schutzheilige der Kirchenmusik, der Musiker, Sänger, Dichter und Instrumentenbauer. Ihr Patronat erstreckt sich aber auch auf verschiedene Städte wie Albi und auf Menschen, die sich in künstlerischen oder spirituellen Berufen entfalten möchten.

So bleibt die heilige Cäcilia nicht nur ein leuchtendes Beispiel des Glaubens, sondern auch ein Bindeglied zwischen den Künsten und der Spiritualität.

Vor dem 2. Vatikanischen Konzil war die ökumenische Bewegung in der katholischen Kirche umstritten. Seitdem ist sie ein wichtiger Akteur. Doch ist das gemeinsame Ziel der christlichen Konfessionen unklarer geworden - Ein Hintergrundbericht von Simon Kajan

Für die Zeitgenossen des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962-1965) kam es einer "kopernikanischen Wende" gleich: die Öffnung der katholischen Kirche gegenüber anderen Konfessionen und die Teilnahme an der bislang als gefährlich wahrgenommenen "ökumenischen Bewegung". Der "Römische Katholizismus" hatte bislang die Rückkehr der von ihr getrennten Christen - "Häretiker und Schismatiker" - verlangt. Fortan war von "getrennten Brüdern" die Rede. Und von einer gemeinsamen Suche nach Wegen der Einheit. Vor 60 Jahren, am 21. November 1964, wurde das Dekret "Unitatis redintegratio" (Die Wiedererlangung der Einheit) verabschiedet.

Für Menschen in konfessionell geteilten Ländern wie Deutschland, den Niederlanden oder der Schweiz war bislang eine sogenannte versäulte Gesellschaft alltagsprägendes Moment: Von der Geburt bis zum Friedhof war das Leben von der eigenen Konfession strukturiert. Mischehen waren selten, trotz fortschreitender Säkularisierung.

Die Neuorientierung der katholischen Kirche gegenüber anderen Konfessionen geht zurück auf ihr erneuertes Selbstverständnis, wie es die Kirchenkonstitution "Lumen gentium" formuliert. Sie erkennt an, dass auch andere Kirchen, kirchliche Gemeinschaften und gar Religionen Heil vermitteln können. Statt von einer "Rückkehrökumene" spricht die katholische Kirche seitdem integrativ vom Wunsch der Wiedererlangung der "Einheit aller Christen". Das Konzil ermahnte sogar "alle katholischen Gläubigen, dass sie, die Zeichen der Zeit erkennend, mit Eifer an dem ökumenischen Werk teilnehmen".

Noch wenige Jahre zuvor, unter Pius XII. (1939-1958), war die Teilnahme von Katholiken an religiösen ökumenischen Veranstaltungen, wie sie der Ökumenische Rat der Kirchen organisiert, unterbunden worden. Der theologische Dialog, so er denn stattfand, war eine akademische Kontroverse. Bereits Johannes XXIII. öffnete 1960 jedoch das Konzil für Vertreter anderer Konfessionen. Dafür hatte er das "Sekretariat für die Einheit der Christen" gründet.

Die Initiative seines Vorgängers führte Paul VI. (1963-1978) fort. Nach einer spektakulären Intervention wurde das Dekret dann in der dritten Sitzungsperiode des Konzils mit 2.137 Ja- gegen nur 11 Nein-Stimmen verabschiedet. Es behandelt in drei Kapiteln die katholischen Prinzipien der Ökumene, deren praktische Verwirklichung und den Status der von Rom getrennten Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften.

Damit setzte das Konzil eine Entwicklung in Gang, die kaum absehbar war. 1966 bestätigte Paul VI. das Einheitssekretariat als permanente Einrichtung des Heiligen Stuhls. 1988 wandelte Papst Johannes Paul II. den Namen des Einheitssekretariates um in "Päpstlicher Rat zur Förderung der Einheit der Christen". Und Papst Franziskus stellte es allen anderen Einrichtungen gleich: Er benannte es in "Dikasterium für die Einheit der Christen" um. Zu dessen Aufgaben gehören der Dialog und die Zusammenarbeit mit anderen Kirchen und christlichen Weltgemeinschaften. Die dabei erreichten Dokumente füllen dicke Bände. Zugleich wurde eine umfangreiche Zusammenarbeit auf allen Ebenen des kirchlichen Lebens inspiriert. Ökumenische Kontakte zwischen Bischöfen, Theologen und den Gläubigen in den Gemeinden sind selbstverständlich geworden.

60 Jahre nach dem Dekret ist es stiller geworden um die Ökumene. Jüngeren Christen ist das konfessionelle Klima, in dem das Dekret für revolutionären Furor sorgte, fremd. Die Zusammenarbeit der Kirchen intensiviert sich hingegen im gesellschaftspolitischen Bereich, in Deutschland aber auch in Österreich. Auf Weltebene ist zwar die katholische Kirche nicht Mitglied des Weltkirchenrates ÖRK. Aber der theologische Dialog wird auf vielen Ebenen geführt - und im politischen Bereich ist die ökumenische Zusammenarbeit zu einem unerlässlichen Element der "soft power" der Christenheit geworden.

Doch steht die Verwirklichung der "sichtbaren Einheit" der Kirche mehr denn je aus. Und dieses Ziel ist im ökumenischen Dialog vielleicht heute umstrittener denn je. Während evangelische Christen mit dem Reformationsjubiläum 2017 ihre Eigenart unter dem Leitbild einer "Kirche der Freiheit" feierten, bemühte sich auch die katholische Kirche, die eigene Identität im Dialog nicht zu verlieren. Mehrfach erinnerte sie an ihr Selbstverständnis als der von Jesus Christus gestifteten Kirche.

Die theologische Kontroverse hörte mit dem Ökumenismusdekret nicht auf. Und auch nicht das Fragen, was Ziel des gemeinsamen Weges sein soll. Hier wirbt der Präfekt des Einheitsdikasteriums, der Schweizer Kardinal Kurt Koch, für mehr Mut und Einsatz.

Zum Zweiten Vatikanischen Konzil: Das Zweite Vatikanische Konzil (1962–1965) war eine epochale Kirchenversammlung, die von Papst Johannes XXIII. einberufen und unter Papst Paul VI. fortgeführt wurde. Es hatte zum Ziel, die katholische Kirche an die Herausforderungen der modernen Welt anzupassen. Das Konzil führte zu tiefgreifenden Reformen: Es stärkte die Rolle der Laien in der Kirche, förderte die ökumenische Annäherung zu anderen christlichen Konfessionen und Religionen und modernisierte die Liturgie, indem es die Verwendung von Landessprachen in der Messe erlaubte. Zudem betonte das Konzil die Würde jedes Menschen, die Bedeutung von Religionsfreiheit und die Verantwortung der Kirche für soziale Gerechtigkeit und Frieden. Diese Veränderungen prägen die katholische Kirche bis heute.

Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA

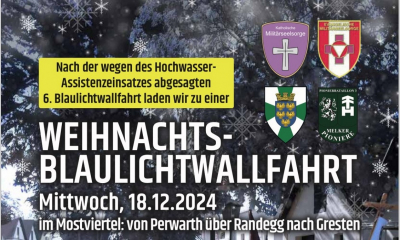

Herzliche Einladung zur Weihnachtsblaulichtwallfahrt am 18.12 von Perwarth über Randegg nach Gresten. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich diesem spirituellen Weg anzuschließen und gemeinsam mit uns zu pilgern.

Programm:

09:00 Uhr: Pilgersegen in Perwarth

(3263 Perwarth 2, Maierhof)

Marschstrecke Teil 1: 6km

10:30 Uhr: Statio und Labung beim „Karlwirt“

(3264 Gresten, Unteramt 47)

Einstiegsmöglichkeit für jene, die nur den zweiten Teil der Strecke mitgehen möchten.

Marschstrecke Teil 2: 4 km

13:00 Uhr: Vorweihnachtlicher Wallfahrtsgottesdienst mit Militärbischof Dr. Werner Freistetter

in der Pfarrkirche Gresten

(3264 Gresten, Friedhofgasse 1)

Im Anschluss findet der gemütliche Ausklang beim Pfarrzentrum Gresten statt.

Der Gottesdienst wird als Dank und Bitte für alle Einsatzkräfte aus Bundesheer und Blaulichtorganisationen im Rückblick auf das Hochwasser 2024 gefeiert.

Anmeldung: Bitte melden Sie sich bis zum 12.12.2024 unter: ✉️ Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Weitere Informationen erhalten Sie unter: Tel.: 050201 30 40108 oder 050201 36 31501

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Am 20. November erstrahlen weltweit hunderte Kirchen, Klöster und öffentliche Gebäude in leuchtendem Rot. Diese Aktion, bekannt als „Red Wednesday“, setzt ein klares Zeichen für das Menschenrecht auf Religionsfreiheit und macht auf die zunehmende Verfolgung religiöser Minderheiten aufmerksam. In Österreich beteiligen sich in diesem Jahr über 220 Einrichtungen, darunter bedeutende Dome und das Bundeskanzleramt in Wien.

Ein globaler Appell für Religionsfreiheit

Die Initiative „Red Wednesday“ wurde vom Hilfswerk „Kirche in Not“ ins Leben gerufen, um auf das elementare Menschenrecht der Religionsfreiheit aufmerksam zu machen. Rot, die Farbe des Martyriums, symbolisiert dabei das Leiden vieler religiös Verfolgter weltweit. Während Dome wie jene in Wien, Salzburg und Graz angestrahlt werden, schließt sich auch das Bundeskanzleramt dieser Aktion an und unterstreicht die Bedeutung des Themas auf staatlicher Ebene.

„Religions- und Glaubensfreiheit ist ein fundamentales Menschenrecht, das eng mit der Würde jedes Menschen verbunden ist“, erklärt Daniel Soudek, Leiter der neuen „Stabsstelle Internationaler Schutz verfolgter religiöser Minderheiten“. Diese Stelle wurde im Mai 2024 eingerichtet, um den Schutz bedrohter Gruppen weltweit stärker zu fördern.

Preis für den Einsatz für Religionsfreiheit

Erstmals verlieh die Stabsstelle in diesem Jahr den „International Religious Freedom Award“. Mit dieser Auszeichnung werden Initiativen geehrt, die sich für die Freiheit des Glaubens und den Schutz religiöser Minderheiten einsetzen. Der erste Preisträger, das Linzer Hilfswerk „Initiative Christlicher Orient“ (ICO), erhielt die Auszeichnung für ein Schulprojekt im Libanon. Hier lernen christliche und muslimische Kinder sowie syrische Flüchtlinge gemeinsam, was ein starkes Zeichen für interreligiöse Zusammenarbeit setzt.

Warnung vor Gleichgültigkeit: „Nicht wegsehen!“

Pater Karl Wallner, Nationaldirektor der Päpstlichen Missionswerke in Österreich, ruft dazu auf, die Christenverfolgung nicht zu ignorieren. „Das Wegschauen vor der gefährlichen Lage so vieler Christinnen und Christen kann tödlich sein“, warnte Wallner in einer Stellungnahme. Auch die Missio-Nationaldirektion in Wien wird am Abend des 20. November rot beleuchtet, um an das Leid der Verfolgten zu erinnern.

Bereits am Vorabend findet eine Podiumsdiskussion in der Missio-Nationaldirektion statt. Experten wie Anja Hoffmann von der Organisation OIDAC und Tobias Pechmann von „Kirche in Not“ diskutieren über Maßnahmen zum Schutz der Glaubensfreiheit und die zunehmende Verfolgung von Christen weltweit.

Religiöse Akzente in Wien: Gottesdienst und Gebetsabend

Am „Red Wednesday“ findet im Wiener Stephansdom um 12 Uhr ein Gottesdienst unter der Leitung von Dompfarrer Toni Faber statt. Dabei wird besonders der verfolgten Christen gedacht. Am Abend lädt die Michaelerkirche zu einem ökumenischen Gebet mit Vertretern unterschiedlicher christlicher Gemeinschaften. Unter ihnen sind Persönlichkeiten wie Weihbischof Franz Scharl und der armenisch-apostolische Bischof Tiran Petrosyan, die gemeinsam ein Zeichen für interkonfessionelle Solidarität setzen.

200 Millionen Christen unter Verfolgung

Nach Schätzungen sind weltweit über 200 Millionen Christen in mehr als 50 Ländern von Verfolgung, Diskriminierung oder Bedrohung betroffen. „Die große Resonanz in Österreich zeigt, wie wichtig diese Solidaritätsbekundung ist“, betont Tobias Pechmann von „Kirche in Not“. Seit der Einführung des „Red Wednesday“ in Österreich im Jahr 2019 hat sich die Zahl der teilnehmenden Kirchen von 20 auf über 220 verzehnfacht.

Der Ursprung der Initiative: Ein rotes Licht für Gerechtigkeit

Die Idee des „Red Wednesday“ entstand 2015 in Brasilien, als die weltberühmte Christusstatue in Rio de Janeiro rot beleuchtet wurde, um auf die Christenverfolgung im Irak hinzuweisen. Italien griff diese Aktion 2016 mit der Beleuchtung des Trevi-Brunnens in Rom auf. Seither ist der „Red Wednesday“ eine globale Bewegung, die von vielen christlichen Konfessionen getragen wird.

„Kirche in Not“ unterstützt jährlich über 5.000 Projekte in 130 Ländern und hilft Christen, die unterdrückt werden oder ihren Glauben nicht frei ausüben können. Der „Red Wednesday“ erinnert nicht nur an das Leid, sondern inspiriert auch zu tatkräftiger Hilfe.

Weitere Informationen finden sich auf www.red-wednesday.at.

Fasten als zentrales Element der spirituellen Vorbereitung

Die orthodoxe Kirche hat am 15. November ihre vorweihnachtliche Fastenzeit begonnen, die bis zum Morgen des 25. Dezembers andauert. Diese 40-tägige Phase, bekannt als „Philippus-Fastenzeit“, startet direkt nach dem Gedenktag des Apostels Philippus am 14. November. Im Gegensatz zur westlichen Adventszeit steht in der orthodoxen Tradition das Fasten deutlich stärker im Vordergrund. Besonders streng sind dabei die Mittwoche und Freitage, die als spezielle Fasttage gelten.

Unterschiedliche Kalender, unterschiedliche Weihnachtsdaten

Die Weihnachtsfeierlichkeiten der orthodoxen Kirchen folgen unterschiedlichen Kalendern. Während die Kirchen von Konstantinopel, Griechenland, Rumänien und anderen Ländern den gregorianischen Kalender nutzen und Weihnachten am 24./25. Dezember begehen, halten die russische und serbische Kirche am julianischen Kalender fest. Hier fällt Weihnachten auf den 6./7. Januar, weshalb die entsprechende Fastenzeit vom 28. November bis zum 6. Januar dauert.

Ukraine: Ein Kalenderwechsel mit politischer Dimension

In der Ukraine wird Weihnachten ebenfalls an zwei verschiedenen Terminen gefeiert. Die Orthodoxe Kirche der Ukraine (OKU), die sich 2023 für den Gregorianischen Kalender entschied, feiert am 24./25. Dezember. Mit diesem Wechsel markiert sie nicht nur einen Bruch mit der Russisch-Orthodoxen Kirche, sondern setzt auch ein politisches Signal der Unabhängigkeit. Dagegen hält die Ukrainische Orthodoxe Kirche (UOK), die historisch eng mit Moskau verbunden ist, am julianischen Kalender und dem Weihnachtsdatum im Januar fest. Dieser Kalenderwechsel hat den ohnehin schon angespannten Konkurrenzkampf um die Vormachtstellung in der ukrainischen Kirche weiter verschärft.

Fasten als spirituelle Praxis und Tradition

Das Fasten hat in der orthodoxen Kirche eine tief verwurzelte Bedeutung, die über rein theologische Aspekte hinausgeht. Es ist Ausdruck von Tradition und Disziplin und wird intensiver und länger praktiziert als in der katholischen Kirche. Die Fastenzeit vor Ostern, die sogenannte Große Fastenzeit, ist ebenfalls länger als ihr katholisches Pendant. Darüber hinaus gibt es zwei weitere bedeutende Fastenzeiten: vor dem Fest der Heiligen Petrus und Paulus am 29. Juni und vor dem Fest Maria Entschlafung am 15. August. Diese Fastenzeiten unterstreichen die zentrale Rolle des Fastens in der orthodoxen Spiritualität.

Eine Zeit der Besinnung und des Verzichts

Die 40-tägige Weihnachtsfastenzeit bietet orthodoxen Gläubigen die Gelegenheit, sich spirituell auf das Fest der Geburt Christi vorzubereiten. Durch Verzicht auf bestimmte Nahrungsmittel und die Konzentration auf Gebet und Nächstenliebe wird diese Zeit als eine Phase der inneren Reinigung und Erneuerung erlebt. Fasten ist dabei nicht nur eine persönliche Disziplin, sondern ein gemeinschaftliches Ritual, das Gläubige in ihrer Verbindung zu Gott und zueinander stärken soll.

Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA

Vatikan feiert den Welttag der Armen mit einer besonderen Geste

Am kommenden Sonntag, den 17. November, lädt Papst Franziskus 1.300 bedürftige Menschen zu einem gemeinsamen Mittagessen in die vatikanische Audienzhalle. Dieses außergewöhnliche Treffen findet im Rahmen des von der katholischen Kirche jährlich begangenen Welttages der Armen statt. Bereits am Vormittag wird der Papst um 10 Uhr einen feierlichen Gottesdienst im Petersdom zelebrieren.

Zum Abschluss des Mittagessens erhält jeder der Gäste einen Rucksack, gefüllt mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln – eine symbolische und zugleich praktische Geste, die die Sorge des Papstes um die Notleidenden unterstreicht.

Schlüssel der Hoffnung: Neue Häuser für Bedürftige in 13 Ländern

Der Tag beginnt mit einer bewegenden Zeremonie: Papst Franziskus segnet vor der Messe 13 Schlüssel. Diese stehen stellvertretend für neue Häuser, die in 13 Ländern durch die Obdachlosen-Allianz FHA errichtet werden. Die Initiative wird von der Vinzentinischen Familie getragen, einem weltweiten Netzwerk aus etwa vier Millionen Christen, die sich der Unterstützung sozial Benachteiligter widmen.

Die symbolische Schlüsselübergabe ist Teil eines umfassenderen Engagements für Obdachlose und Menschen in prekären Lebenssituationen. "Jeder Schlüssel ist ein Zeichen der Hoffnung und des Neubeginns", betonte der Papst.

Ein Tag, um den Blick für die Armen zu schärfen

Der Welttag der Armen wurde 2017 von Papst Franziskus ins Leben gerufen und wird stets am vorletzten Sonntag vor Beginn des Advents begangen. Ziel dieses besonderen Tages ist es, die verschiedenen Gesichter der Armut sichtbar zu machen und die Gesellschaft zu sensibilisieren.

In seiner Botschaft zum diesjährigen Welttag, die bereits im Juni veröffentlicht wurde, lenkt der Papst die Aufmerksamkeit auf die sogenannten "neuen Armen". Diese entstehen durch bewaffnete Konflikte und schlechte politische Entscheidungen, die unzählige unschuldige Menschen in Leid und Elend stürzen. Doch er würdigt auch die vielen Freiwilligen, die unermüdlich Zeit und Energie investieren, um den Bedürftigsten zuzuhören und zu helfen.

Begegnung mit Obdachlosen aus Wien: Ein Zeichen gelebter Nächstenliebe

Kurz vor dem Welttag, am vergangenen Freitag, hatte Papst Franziskus eine besondere Besuchergruppe im Vatikan empfangen: Obdachlose, Armutsbetroffene sowie freiwillige Helferinnen und Helfer aus Wien. Die Gruppe, geleitet von Jeanette Lehrer und unterstützt von Kardinal Christoph Schönborn, organisiert regelmäßig Essensausgaben im Hof des Erzbischöflichen Palais in Wien. Neben warmen Mahlzeiten und Kuchen werden dort auch Kleidung und Hygieneartikel verteilt.

In seiner Ansprache hob der Papst die Bedeutung menschlicher Nähe hervor. „Hilfe zeigt sich nicht nur in materiellen Dingen, sondern auch in kleinen Gesten des Alltags“, sagte Franziskus. Dabei betonte er, dass niemand allein Geber oder Empfänger sei. „Jeder gibt, was er kann, und empfängt, was er braucht. Wir alle sind aufgerufen, einander zu bereichern“, so das Oberhaupt der katholischen Kirche.

Eine Botschaft der Hoffnung und der Solidarität

Der Welttag der Armen ist ein eindrucksvolles Zeichen dafür, wie Kirche und Gesellschaft den Blick schärfen können für die oft unsichtbaren Nöte der Armen. Papst Franziskus ruft dazu auf, Brücken der Solidarität zu bauen und die Würde jedes Menschen zu achten – unabhängig von seiner sozialen Stellung.

In einer Welt, die von Krisen und Konflikten geprägt ist, bleibt die Botschaft des Papstes klar: Jeder Mensch ist wichtig, und jede noch so kleine Geste der Nächstenliebe kann Großes bewirken.

Quelle. kathpress, redigiert durch ÖA

Am kommenden Sonntag steht die weltweite katholische Gemeinschaft im Zeichen des "Welttags der Armen", einer Initiative von Papst Franziskus. Dieser besondere Gedenktag, jeweils zwei Wochen vor dem Advent, lenkt den Blick auf die oft übersehenen Armutsbetroffenen in unserer Mitte. In Österreich fällt er mit dem traditionsreichen Elisabethsonntag der Caritas zusammen, benannt nach der Heiligen Elisabeth von Thüringen, die als Schutzpatronin der Hilfsorganisation gilt.

Elisabeth von Thüringen: Ein Leben für die Armen

Die Heilige Elisabeth, geboren 1207, gilt als eine der beeindruckendsten Figuren der christlichen Nächstenliebe. Ihre Hingabe an die Bedürftigen und Kranken prägte ihr kurzes Leben und inspiriert bis heute. Trotz ihres adeligen Hintergrunds widmete sie sich unermüdlich den Schwächsten der Gesellschaft, oft unter persönlichem Verzicht. Diese Haltung bildet das Fundament der Caritas-Arbeit, die am Elisabethsonntag durch Spendenaktionen und Hilfsprojekte in den Fokus rückt.

"Krisen erfordern volles Engagement"

Die diesjährige Sammlung der Caritas steht im Zeichen der multiplen Krisen, die viele Haushalte in Österreich schwer belasten. Hohe Lebenshaltungskosten, gestiegene Mieten und die Folgen der jüngsten Hochwasserkatastrophe treffen besonders die ohnehin Schwachen. Der Eisenstädter Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics und Caritasdirektorin Melanie Balaskovics betonen die Dringlichkeit: "Die Hemmschwelle, Hilfe zu suchen, ist vor allem am Land hoch, wo Anonymität fehlt," erklärt Balaskovics. Sie ruft dazu auf, diese Barriere zu überwinden und sich nicht zu scheuen, Unterstützung anzunehmen.

Frauen sind dabei oft besonders betroffen, da sie den Großteil der Sorgearbeit leisten. "Eine faire finanzielle Anerkennung dieser Arbeit ist längst überfällig," fordert Balaskovics, und weist damit auf die strukturellen Herausforderungen hin, die Armut besonders für Frauen verstärken.

Pfarrprojekte als Zeichen der Hoffnung

Eines der zentralen Projekte anlässlich des Elisabethsonntags ist die Initiative "ArMut teilen" in Salzburg. Unter dem Motto "Wer kann, der gibt – wer Not leidet, bekommt!" besuchen Freiwillige hilfesuchende Haushalte, hören ihre Sorgen und leisten direkte Unterstützung. "Unser Ziel ist es, ein Zeichen der Hoffnung zu setzen, dass niemand in seiner Not allein gelassen wird," sagt Projektleiter Thomas Neureiter.

Diese Form der "Umverteilung von Mensch zu Mensch" soll nicht nur finanzielle Hilfe leisten, sondern auch Begegnungen auf Augenhöhe schaffen. "Im Grunde sind wir alle arm vor Gott," betont Neureiter, "und jede noch so kleine Geste der Solidarität ist ein wertvoller Beitrag."

Gottesdienst im Zeichen Elisabeths

Zum Elisabethsonntag wird ein Gottesdienst aus Kärnten live übertragen, bei dem die Heilige Elisabeth im Mittelpunkt steht. Josef Markowitz, Provisor der Pfarrkirche Windisch Bleiberg, dazu in einer Presseaussendung der Diözese Gurk-Klagenfurt: "Elisabeth lehrt uns, wie wir durch selbstlose Zuwendung die Welt ein Stück besser machen können".

Ein Appell an die Gesellschaft

Der Welttag der Armen und der Elisabethsonntag erinnern eindringlich daran, dass Armut kein Randthema ist. Sie betrifft uns alle – direkt oder indirekt. Mit Aktionen wie der Elisabeth-Sammlung und Projekten wie "ArMut teilen" wird ein konkreter Beitrag geleistet, um das Leid in unserer Gesellschaft zu lindern. Ganz im Sinne der Heiligen Elisabeth, die uns bis heute als leuchtendes Vorbild für Mitmenschlichkeit und Barmherzigkeit dient.

Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA

Am 15. November steht Klosterneuburg ganz im Zeichen des Heiligen Leopold, eines Mannes, der nicht nur die Geschichte Österreichs prägte, sondern auch durch seine Tugenden und seine Glaubensstärke bis heute verehrt wird. Als Markgraf von Österreich, Klostergründer und Friedensstifter hat er sich einen Platz in den Herzen der Gläubigen gesichert – und in den Geschichtsbüchern.

Ein Leben im Dienst von Land und Glauben

Leopold III., auch bekannt als „Leopold der Milde“, wurde um 1073 in Melk geboren. Er stammte aus dem Geschlecht der Babenberger, einer der einflussreichsten Familien des mittelalterlichen Österreichs. Nach dem Tod seines Vaters übernahm er 1095 die Markgrafschaft und führte sie durch geschickte Heiratspolitik und kluge Entscheidungen zu neuer Blüte. Trotz seiner Macht hielt sich Leopold aus den großen politischen Konflikten heraus und widmete sich der Stärkung seines Landes und der Kirche. Seine Förderung reformfreudiger Orden, wie jener der Augustiner-Chorherren und Zisterzienser, legte den Grundstein für das spirituelle und kulturelle Erbe, das Österreich bis heute prägt.

Klosterneuburg – ein Vermächtnis aus Liebe und Glauben

Eine der bekanntesten Legenden um Leopold erzählt von der Gründung des Stifts Klosterneuburg. Während seiner Hochzeit soll ein Windstoß den Schleier seiner Frau Agnes von Waiblingen fortgetragen haben. Jahre später fand Leopold diesen auf einem blühenden Holunderbusch wieder. Die Geschichte wird oft mit einer Marienerscheinung in Verbindung gebracht, was das Stift zu einem bedeutenden Ort der Marienverehrung machte. Doch hinter der Legende verbirgt sich auch eine strategische Meisterleistung: Klosterneuburg wurde zum Zentrum der Macht und des Glaubens.

Der Landespatron – Symbol für Einheit und Schutz

1485 wurde Leopold von Papst Innozenz VIII. heiliggesprochen, und 1663 ernannte ihn der Papst zum Landespatron von Österreich. Doch seine Schutzfunktion reicht noch weiter: Er ist nicht nur Patron von Niederösterreich und Wien, sondern auch der zweite Landespatron von Oberösterreich. Damit steht er für die Einheit und den Zusammenhalt der gesamten Region. Seine Attribute – der Herzogshut, ein Hermelinmantel und ein Kirchenmodell – symbolisieren seine Rolle als Förderer der Kirche und des Landes. Besonders Winzer schätzen ihn als Patron, da sein Gedenktag oft mit mildem Herbstwetter zusammenfällt. So erinnert auch die Bauernregel: „Der Heilige Leopold ist dem Altweibersommer hold.“

Festlicher Höhepunkt im Stift Klosterneuburg

Jedes Jahr wird Leopold mit einem mehrtägigen Fest in Klosterneuburg geehrt. Höhepunkt ist das Pontifikalamt am 15. November, gefolgt vom traditionellen Leopoldi-Segen. Ein besonderes Highlight ist das „Fasslrutschen“ über das gigantische „1.000 Eimer Fass“, das vor allem bei Kindern und Touristen beliebt ist. Die Atmosphäre wird durch Marktstände, Musik und eine besondere Volksfeststimmung abgerundet.

Religiöse Schätze und Reliquien

Leopolds Gebeine ruhen in der Leopoldskapelle des Stifts Klosterneuburg, sein Schädel, eingenäht in eine Replik des Erzherzogshuts, ist eine der bedeutendsten Reliquien des Landes. Weitere Reliquien sind in der Wiener Stephansdom und im Stift Heiligenkreuz zu finden. Sie sind Ziel vieler Pilger, die den Schutz und die Nähe des Heiligen suchen.

Ein Heiliger für die Ewigkeit

Der Heilige Leopold ist mehr als ein historischer Herrscher. Er verkörpert Tugenden wie Milde, Gerechtigkeit und Glaubensfestigkeit. Seine Taten und sein Erbe sind ein lebendiges Zeugnis dafür, wie Glaube und Politik gemeinsam ein Land formen können. Kein Wunder, dass er als Landespatron von Niederösterreich und Wien bis heute verehrt wird – ein Schutzpatron, der mit seiner milden Art die Herzen seiner Landsleute für immer erobert hat.

weitere...

Advent – Bedeutung und gelebte Tradition…

Der Advent ist eine besondere Zeit im christlichen Kalender und eröffnet zugleich das neue Kirchenjahr. Er verbindet jahrhundertealte Bräuche mit...

WeiterlesenOktober – Der Rosenkranzmonat

Der Oktober gilt traditionell als Rosenkranzmonat. Für viele mag diese Gebetsform heute altmodisch wirken, doch sie birgt eine erstaunliche Aktualität...

Weiterlesen10. September: Welttag der Suizidprävent…

Heute, am 10. September, findet weltweit der Welttag der Suizidprävention statt. Seit 2003 erinnern die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Internationale...

WeiterlesenChristophorus – Schutzpatron der Reisend…

Christophorus – Schutzpatron der Reisenden (Gedenktag: 24. Juli) Der heilige Christophorus zählt zu den bekanntesten und beliebtesten Heiligen – vor allem...

WeiterlesenHeiliger Engelbert Kolland – Patron der Soldatenkirche in der Belgier-Kaserne

Am 10. Juli feiert die katholische Kirche erstmals den offiziellen Gedenktag des heiligen Engelbert Kolland. Der Tiroler Franziskaner wurde 2024 von Papst Franziskus heiliggesprochen – als erster Österreicher seit über…

Informationen aus der Kirche29. Juni: Apostelfürsten im Fokus: Das Hochfest zu Ehren von Petrus und Paulus

Am 29. Juni feiert die katholische Kirche das Hochfest der Apostel Petrus und Paulus – zwei prägende Gestalten des frühen Christentums. Der Gedenktag erinnert nicht an ihre Todestage, sondern an…

Informationen aus der Kirche24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenwende, Feuer und Prophetie

Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines Heiligen erinnert: Johannes den Täufer. Er gilt als der letzte…

Informationen aus der Kirche

Fronleichnam kurz gefasst

Fronleichnam, auch bekannt als »Hochfest des heiligsten Leibes und Blutes Christi« oder international als »Corpus Christi«, ist einer der höchsten Feiertage im katholischen Kirchenjahr. Gefeiert wird er am zweiten Donnerstag…

Informationen aus der KirchePfingsten kurz gefasst – Fragen & Antworten zu diesem Fest

Was feiern Christen zu Pfingsten? Pfingsten gilt als Geburtstag der Kirche. Es erinnert an die Herabkunft des Heiligen Geistes auf die Jünger – ein Ereignis, das infoge die weltweite Verkündigung des…

Informationen aus der KircheChristi Himmelfahrt: Was feiern wir da eigentlich?

Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi…

Informationen aus der Kirche

14. Mai: Hl. Matthias. Der Apostel - bestimmt durch das Los

Zum Gedenktag des Hl. Matthias am 14. Mai Ein Apostel durch göttliche Wahl Der Name Matthias bedeutet „Geschenk Gottes“ – und dieser Name ist Programm: Der Heilige Matthias wurde nicht von Jesus…

Informationen aus der KircheLeo XIV.: Wissenswertes rund um die feierliche Amtseinführung des neuen Papstes

Am kommenden Sonntag wird es auf dem Petersplatz festlich: Papst Leo XIV. wird in sein Amt eingeführt – zehn Tage nach seiner Wahl zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Was bei…

Informationen aus der KircheMit Maria durch den Mai – Ein Monat der Hoffnung und Hingabe

Von alten Riten zur geistlichen Begleiterin im Jetzt Wenn der Mai ins Land zieht, legt sich ein sanfter Schleier aus Blüten über die Landschaft – und über die Herzen vieler Gläubiger…

Informationen aus der Kirche

- 1

- 2

- 3

Empfehlungen

Weihnachtsbotschaft 2025

Wien, im Dezember 2025 Liebe Schwestern und Brüder! In dem 1931 erschienenen Buch „Die Religion im Weltkrieg“ findet sich eine bemerkenswerte Notiz über Probleme religiöser Soldaten mit ihrem persönlichen Gottesglauben im Ersten... Weiterlesen

Die Heilige Barbara – Eine Märtyrerin mi…

Am 4. Dezember begeht die Kirche den Gedenktag der hl. Barbara. Barbara von Nikomedia gehört bis heute zu den bekanntesten Heiligen der Kirche. Seit dem 7. Jahrhundert wird sie verehrt... Weiterlesen

Ein Heiliger für unsere Zeit, ein Vorbil…

Heute feiert die Kirche den heiligen Martin – einen der bekanntesten und beliebtesten Heiligen. Martin von Tours, einst römischer Soldat, später Bischof, steht für Werte, die auch heute zählen: Nächstenliebe... Weiterlesen

13. Dezember: Einladung zum Kärntner Adv…

Die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten (AKS) lädt herzlich zum traditionellen Kärntner Adventkonzert ein, das am Samstag, 13. Dezember 2025, in der prachtvollen St. Georgs-Kathedrale an der Theresianischen Militärakademie stattfindet.Das Konzert wird... Weiterlesen

66. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

"Wächter des Friedens"... ist das Thema zur heurigen Soldatenwallfahrt. Die schönsten Eindrücke der Internationalen Soldatenwallfahrt Lourdes 2025 zum Nachsehen LOURDES ist nicht nur ein Ort der Begegnung, es ist für viele eine Gelegenheit zum... Weiterlesen

24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenw…

Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines Heiligen erinnert: Johannes den Täufer. Er gilt als der letzte... Weiterlesen

Christi Himmelfahrt: Was feiern wir da e…

Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi... Weiterlesen

Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt…

Jahr für Jahr strömen Millionen Gläubige zur Grotte von Masabielle, wo 1858 der Legende nach die Jungfrau Maria einem jungen Mädchen namens Bernadette erschienen ist. Seit 1958 kommen jährlich auch... Weiterlesen

65. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

Internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes als Mahnung und Hoffnungsträger Ein Ort des Gebets, der Begegnung – und der leisen, aber kraftvollen Botschaft, dass Frieden möglich ist. Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt im südfranzösischen... Weiterlesen

Ein Moment des Innehaltens während der V…

Es ist bereits zur schönen Tradition geworden, dass sich die Pilgerleitung in Lourdes gemeinsam mit dem Aufbautrupp der Melker Pioniere eine Stunde Zeit zur Einkehr nimmt, bevor die Teilnehmer zur... Weiterlesen

Leo XIV.: Wissenswertes rund um die feie…

Am kommenden Sonntag wird es auf dem Petersplatz festlich: Papst Leo XIV. wird in sein Amt eingeführt – zehn Tage nach seiner Wahl zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Was bei... Weiterlesen

Mit Maria durch den Mai – Ein Monat der …

Von alten Riten zur geistlichen Begleiterin im Jetzt Wenn der Mai ins Land zieht, legt sich ein sanfter Schleier aus Blüten über die Landschaft – und über die Herzen vieler Gläubiger... Weiterlesen

"Nein zum Krieg der Worte" – P…

In bewegenden Worten hat sich Papst Leo XIV. an die Medienschaffenden der Welt gewandt. Bei seiner ersten offiziellen Audienz als neues Oberhaupt der katholischen Kirche sprach er nicht nur über... Weiterlesen

HABEMUS PAPAM!

Der Militärbischof für Österreich, Dr. Werner Freistetter, in einer ersten Reaktion zur Papstwahl: „Ich freue mich sehr, dass der neue Papst den Namen Leo gewählt hat. Ich durfte ihn im Februar... Weiterlesen

Weißer Rauch über Rom – Die Welt hat ein…

Ein Augenblick der Geschichte: Punkt 18:08 Uhr durchbrach ein schneeweißer Rauchschleier den römischen Abendhimmel – das uralte Zeichen, das Generationen verbindet, ließ keinen Zweifel: Die katholische Kirche hat einen neuen... Weiterlesen

Johannes Freitag - Ein Bischof offen fü…

Feierliche Weihe im Grazer Dom Am 1. Mai 2025 erlebte der Grazer Dom einen bewegenden Moment kirchlicher Erneuerung: Johannes Freitag, bisher Stadtpfarrer von Trofaiach und Seelsorgeraumleiter „An der Eisenstraße“, wurde zum... Weiterlesen

Johannes Freitag zum Weihbischof geweiht…

Ein besonderes Ereignis für Kirche und Gesellschaft Im vollbesetzten Grazer Dom wurde am Donnerstag, dem 1. Mai 2025, ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der Diözese Graz-Seckau aufgeschlagen: Der bisherige Pfarrer... Weiterlesen

Probe und Einweisung bei der Militärmusi…

Am 29. April 2025 traf sich Militärdekan Oliver Hartl, Delegationsleiter der österreichischen Teilnehmer an der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI), mit der Militärmusik Tirol in Innsbruck zu einer intensiven musikalischen Probe... Weiterlesen

Graz bereitet sich auf Bischofsweihe von…

Am 1. Mai erhält die steirische Landeshauptstadt hohen kirchlichen Besuch – zur Weihe des neuen Weihbischofs der Diözese Graz-Seckau, Johannes Freitag, wird eine Vielzahl an geistlichen Würdenträgern, politischen Repräsentanten und... Weiterlesen

Österreich nimmt Abschied von Papst Fran…

Ein Requiem im Wiener Stephansdom vereinte Kirche, Politik und Gläubige Mit einem feierlichen Requiem im Wiener Stephansdom verabschiedete sich Österreich am Montagabend offiziell von Papst Franziskus. Unter großer Anteilnahme von Kirche... Weiterlesen

Einweisung für das Aufbaukommando PMI Lo…

Am 28. April 2025 fand in der Birago-Kaserne Melk eine Einweisung für das Aufbaukommando der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI) nach Lourdes statt. Das Kommando wird heuer vom Pionierbataillon 3 –... Weiterlesen

Ostern bei AUTCON27/UNIFIL im LIBANON

Derzeit befinden sich 164 Soldatinnen und Soldaten im Einsatzraum. Die Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Kontingents, sind unter anderem für die Logistik sowie die Brandbekämpfung im Camp NAQOURA verantwortlich. Zu den... Weiterlesen

Chrisammesse mit Militärbischof Freistet…

In der Soldatenkirche in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim feierte am Dienstag der Karwoche Militärbischof Dr. Werner Freistetter in Konzelebration mit dem erst kürzlich ernannten Weihbischof für die Diözese Graz-Seckau, Militäroberkurat... Weiterlesen

Schriftenreihe der Militärbischöflichen …

Die Schriftenreihe der Militärbischöflichen Bibliothek behandelt Fragen der Soldatenseelsorge und militärischen Berufsethik, der Rolle von Religion im militärischen Kontext und ihres Beitrags zum Frieden. Sie wird vom evangelischen Militärsuperintendenten und... Weiterlesen

Ein Fels des Gebets: Johannes Paul II. z…

Ein Erbe der Spiritualität und Standhaftigkeit Am 2. April 2005 schloss Papst Johannes Paul II. nach beinahe 27 Jahren im Amt für immer die Augen. Zwanzig Jahre später gedenken Gläubige auf... Weiterlesen

Todestag von Papst Johannes Paul II. jäh…

Am 2. April 2005 nahm die ganze Welt Anteil am Sterben von Johannes Paul II. Das Gedenken an den über 26 Jahre lang regierenden Papst wird auch in Österreich hochgehalten... Weiterlesen

Papst Franziskus: Ein eindringlicher App…

Ein Mahnruf aus dem Vatikan: Der Pontifex fordert in seiner Sonntagsbotschaft verstärkte Friedensbemühungen in Krisengebieten weltweit. Papst Franziskus hat mit Nachdruck an die politischen Führer des Südsudan appelliert, Spannungen abzubauen und... Weiterlesen

Das ewige Ringen um den Ostertermin

Eine historische Chance bleibt ungenutzt In einem seltenen Zufall fallen 2025 die Ostertermine der katholischen, protestantischen und orthodoxen Kirchen auf denselben Tag: den 20. April. Ein willkommener Anlass, um ein seit... Weiterlesen

Fastentücher: Eine alte Tradition in der…

In der Fastenzeit bietet sich in vielen Kirchen ein besonderes Bild: Altar und bildliche Darstellungen Jesu werden hinter kunstvoll gestalteten Tüchern verborgen. Doch was steckt hinter dieser Tradition? Wo liegen... Weiterlesen

25. März: Mariä Verkündigung - Ein …

Am 25. März begeht die katholische Kirche das Hochfest der Verkündigung des Herrn. Der Ursprung dieses besonderen Tages liegt in einer der bewegendsten Szenen des Neuen Testaments: der Begegnung der... Weiterlesen

Papst Franziskus zurück im Vatikan: Ein …

Nach mehr als fünf Wochen in der römischen Gemelli-Klinik ist Papst Franziskus am Sonntag in den Vatikan zurückgekehrt. Sein Genesungsweg bleibt jedoch anspruchsvoll: Eine zweimonatige Rekonvaleszenz unter strenger ärztlicher Aufsicht... Weiterlesen

Aufrüstung allein sichert keinen Frieden…

Friedensappell zum Abschluss der Bischofskonferenz Mit eindringlichen Worten hat Erzbischof Franz Lackner, Vorsitzender der österreichischen Bischofskonferenz, an die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft appelliert. "Waffen alleine werden den Frieden nicht sichern", betonte... Weiterlesen