Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Katholische Militärseelsorge

Webauftritt des Katholischen Militärordinariates der Republik Österreich

Mit dem Palmsonntag beginnt die Karwoche – eine Zeit des Innehaltens, des Gedenkens und der Hoffnung. Dieser besondere Tag verbindet tiefe biblische Bedeutung mit lebendigem Brauchtum, das bis heute viele Menschen bewegt. Aber was hat es mit dem Palmsonntag auf sich, welche Geschichte steckt da dahintersteckt und wie wird dieser Tag in der Kirche und in unseren Gemeinden gefeiert?

Was ist der Palmsonntag?

Palmsonntag ist der sechste und letzte Sonntag der Fastenzeit und der feierliche Beginn der Karwoche. In der katholischen Kirche trägt er den liturgischen Namen „Dominica in Palmis de passione Domini“ und ist in rotes Gewand gehüllt – als Zeichen für das beginnende Leiden Christi.

Im Mittelpunkt steht das Gedenken an den Einzug Jesu in Jerusalem – ein Ereignis, das alle vier Evangelien überliefern.

Der biblische Ursprung: Jesu Einzug in Jerusalem

Vor über 2000 Jahren zog Jesus gemeinsam mit seinen Jüngern zum jüdischen Paschafest nach Jerusalem. Auf dem Ölberg bat er zwei Jünger, eine Eselin mit ihrem Fohlen zu holen. Auf dem jungen Tier ritt er in die Stadt – begleitet von einer jubelnden Menschenmenge.

Sie breiteten Kleider aus, winkten mit Palmzweigen und riefen ihm zu:

„Hosanna dem Sohn Davids! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe!“ (Mt 21,9)

Dieser Einzug war kein königlicher Prunkauftritt, sondern ein stilles Zeichen des Friedens und der Demut.

Warum Esel und Palmzweige?

Beide Symbole haben tiefgehende Bedeutung:

Der Esel steht in der Bibel für Sanftmut und Demut – im Gegensatz zum Pferd, dem Tier des Krieges. Der Prophet Sacharja hatte angekündigt, dass der Messias auf einem Esel in die Stadt kommen werde (Sach 9,9). Die Palme galt in der Antike als Zeichen des Sieges und der Ehrerbietung. Dass die Menschen Jesus damit empfingen, war Ausdruck ihrer Hoffnung und ihres Glaubens – und ein stiller Protest gegen die römische Besatzung.

Wie feiert die Kirche den Palmsonntag?

Der Palmsonntag wird in der katholischen Kirche mit einem besonders gestalteten Gottesdienst gefeiert:

Palmweihe: Zu Beginn werden Palm-, Öl- oder heimische Zweige mit Weihwasser gesegnet.

Evangelium vom Leiden: Zum ersten Mal in der Karwoche wird das Leiden und Sterben Jesu gelesen – oft in verteilten Rollen.

Palmprozession: Nach der Weihe ziehen die Gläubigen gemeinsam zur Kirche – ein sichtbares Zeichen des Glaubens.

Gelebtes Brauchtum: Palmbuschen und Schutzzweige

In Mitteleuropa ersetzen heimische Zweige wie Weidenkätzchen oder Hasel die biblischen Palmzweige. Daraus werden kunstvoll gebundene Palmbuschen gefertigt, oft bunt geschmückt mit Ostereiern, Papierbändern oder Brezeln.

Diese gesegneten Zweige werden:

im Garten aufgestellt

in der Wohnung am Kruzifix befestigt

an der Haustür angebracht

Der Volksglaube schreibt ihnen Schutzwirkung zu – gegen Feuer, Krankheit, Blitz und Unglück. Übrigens: Die Palmzweige, die in der Kirche bleiben, werden im Folgejahr zu Aschermittwoch verbrannt. Ihre Asche dient dann zur Spendung des Aschenkreuzes.

Der Palmesel: Ein alter Brauch lebt weiter

Seit dem 8. Jahrhundert sind Palmprozessionen bezeugt. Im Mittelalter ritt der Priester häufig selbst auf einem Esel voran. Weil das oft unpraktisch war, wurden die Tiere später durch hölzerne Figuren ersetzt – den sogenannten Palmesel. In manchen Regionen lebt dieser Brauch bis heute weiter – und begeistert Jung und Alt gleichermaßen.

Ein Tag voller Hoffnung und Gemeinschaft

Der Palmsonntag ist mehr als nur der Beginn der Karwoche. Er ist ein Tag der Freude, der Erinnerung und der Verbundenheit. Seine Botschaft bleibt zeitlos: Hoffnung auf Frieden, Gerechtigkeit und das Vertrauen, dass Licht durch Dunkelheit bricht – in der Passion wie im Leben.

4. Kreuzwegstation: Jesus begegnet seiner Mutter

Zwischen Staub, Geschrei und der brutalen Härte eines öffentlichen Martyriums ereignet sich etwas zutiefst Menschliches: Jesus begegnet seiner Mutter. Es ist ein Moment, der in den Evangelien nicht ausdrücklich geschildert wird – und doch ist er unausweichlich. Inmitten des Leidenswegs, im Schatten des Kreuzes, steht Maria.

Die Szene ist bewegend in ihrer Stille. Kein Wort wird überliefert. Kein Ausruf, keine Klage, kein Aufbäumen. Nur eine Umarmung, die mehr sagt als jede Sprache. Zwei Menschen, die einander innig zugewandt sind. Eine Mutter, die nicht weicht – trotz der Unerträglichkeit dessen, was sie sieht. Ein Sohn, der in den Augen seiner Mutter Halt und Trost findet, obwohl er kaum noch stehen kann. In diesem kurzen Innehalten, diesem leisen Moment, liegt eine ungeheure Kraft.

Und doch ist die Welt um sie herum eine andere. Der Stock eines Soldaten sticht zu. Rufe peitschen durch die Luft. Gewalt und Spott pressen die Menschlichkeit an den Rand. Die Verheißungen Jesu – „Selig, die Frieden stiften“ – scheinen in diesem Moment wie Hohn. Was bleibt von einer Botschaft der Gewaltlosigkeit, wenn Gewalt regiert?

Maria aber weicht nicht. Sie hat längst erkannt, dass göttliche Verheißungen sich nicht in irdischen Triumphen erfüllen. Der Weg zum Licht führt über das Dunkel. Und so steht sie da – im Mit-Leiden, im stillen Gehorsam, im unerschütterlichen Vertrauen. Das Kreuz trennt sie nicht von ihrem Sohn. Es verbindet sie. In der Tiefe des Schmerzes offenbart sich ihre Liebe – als Trostspenderin, als Mitträgerin, als Mutter.

Auch Jesus findet in diesem Moment Halt. Nicht nur durch Maria. Sondern durch das Wissen, dass selbst in diesem Leid Gott gegenwärtig ist. Er vertraut auf die Verheißung – auch wenn sie im Schmerz verborgen liegt.

Einen Moment zum Innehalten:

Wann warst du zuletzt ganz präsent bei einem Menschen in seinem Schmerz – ohne viele Worte, nur durch Dasein?

Was gibt dir Kraft, wenn alles verloren scheint?

Wo findest du Trost – und wem kannst du Trost schenken?

Können wir heute noch an eine Welt ohne Gewalt glauben – und was würde es bedeuten, an dieser Hoffnung festzuhalten?

Ein Blick, ein stiller Augenblick der Liebe: Manchmal liegt in der Schwäche die größte Stärke.

Wenn der Frühling erwacht und die Natur in leiser Schönheit erblüht, beginnt für Millionen Gläubige weltweit die tief bewegende Zeit der Karwoche – eine Woche der Einkehr, der Erinnerung und der Hoffnung. In stillen Riten und symbolreichen Bräuchen verdichten sich Schmerz, Liebe und Triumph zu einer dramatischen Liturgie, die in der Auferstehung Christi gipfelt.

Vom Einzug in Jerusalem zur Auferstehung – Die Tage der Karwoche

Die Karwoche, auch „Stille Woche“ genannt, umfasst die letzten sieben Tage vor Ostern. Sie beginnt mit dem Palmsonntag, an dem die Christen den triumphalen Einzug Jesu in Jerusalem feiern – ein scheinbarer Beginn des Sieges, der sich bald in das Dunkel von Verrat, Leiden und Tod wandelt.

Montag bis Mittwoch gelten als stille Tage, getragen von der Vorahnung des Kommenden. Es sind Tage des Rückzugs, der Vorbereitung – eine innere Passionszeit.

Am Gründonnerstag beginnt das sogenannte Triduum Sacrum, die „Heiligen Drei Tage“. Hier erinnert die Kirche an das Letzte Abendmahl, an Jesu Fußwaschung als radikalen Ausdruck der Demut und an die beginnende Passion.

Der Karfreitag markiert den tiefsten Punkt der liturgischen Erzählung: Jesu Kreuzestod. Es ist ein Tag der strengen Stille, des Fastens und der Trauer. Glocken schweigen, stattdessen erklingen hölzerne Ratschen – ein Klang wie aus einer anderen Zeit.

Karsamstag, der Tag der Grabesruhe, steht im Zeichen der Erwartung. Erst mit der Feier der Osternacht, wenn das Osterfeuer entzündet und die Osterkerze entzündet wird, kehrt Licht zurück – Symbol für das durch die Auferstehung überwundene Dunkel.

Ein Erbe aus Trauer und Hoffnung

Der Begriff „Karwoche“ stammt vom althochdeutschen kara – Kummer, Klage, Trauer. Doch diese Woche erschöpft sich nicht in Wehklagen. In ihrem Zentrum steht die Botschaft, dass nach dem Leid das Leben kommt, nach der Finsternis das Licht. Diese dialektische Tiefe macht sie zur spirituell reichsten Zeit des Jahres. In der katholischen Tradition wird diese Zeit auch als „Heilige Woche“ bezeichnet – weniger als Trauerwoche, sondern als heiliger Spannungsbogen zwischen Tod und Leben.

Rituale und Bräuche – gelebte Erinnerung

Die Karwoche ist nicht nur ein liturgischer Ablauf, sondern ein tief verwurzeltes kulturelles und religiöses Erbe, das in vielen Regionen lebendig bleibt.

Am Palmsonntag etwa ziehen Gläubige mit geweihten Zweigen in Prozessionen durch die Straßen – eine Reminiszenz an die jubelnde Menge in Jerusalem. In Süddeutschland und Österreich versüßt man sich diesen Tag mit der traditionellen Palmbrezel, einem gehaltvollen Fastengebäck aus Hefeteig.

Der Gründonnerstag wird begleitet von der symbolträchtigen Fußwaschung, bei der Geistliche zwölf Menschen die Füße waschen – ein sichtbares Zeichen christlicher Demut. Während des Gloria der Messe erklingen zum letzten Mal die Glocken – dann schweigen sie bis zur Osternacht. Der Volksglaube erzählt, sie seien „nach Rom geflogen“.

Am Karfreitag, einem der strengsten Fasttage des Kirchenjahres, versammelt sich die Gemeinde zur Kreuzverehrung, oft zur Todesstunde Jesu um 15 Uhr. Viele Familien essen an diesem Tag Fisch – ein uraltes christliches Symbol und traditionelles Gericht, das die fleischlose Askese begleitet.

Ostern – Das Herz des Glaubens

Am Ende dieser dichten Woche steht das zentrale Fest der Christenheit: Ostern. In der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag wird mit dem Licht der Osterkerze, dem Wasser der Tauferneuerung und dem feierlichen Halleluja der Sieg des Lebens über den Tod verkündet.

Ostern ist ein bewegliches Fest, das sich nach dem Frühlingsvollmond richtet. 2025 fällt es auf den 20. April – und markiert eine seltene Übereinstimmung aller christlichen Konfessionen. Ein gemeinsames Ostern, das viele als Symbol für die Einheit der Christen sehen.

Eine stille Woche, die laut spricht

Die Karwoche ist keine bloße historische Rückschau, sondern eine existentielle Erzählung, die jedes Jahr neu erlebt wird – in stillen Kirchen, im Klang der Ratschen, im Licht der Osterkerze. Sie erinnert uns daran, dass die tiefsten Wahrheiten des Lebens oft im Schweigen wohnen. Und dass aus der Trauer Hoffnung wächst. Denn das Herz der Karwoche schlägt für eine Botschaft, die weit über die religiöse Dimension hinausreicht: Dass am Ende das Leben siegt – über Leid, über Zweifel, über den Tod.

Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA

Todesstrafe weltweit auf dem Vormarsch – Kirche bleibt bei klarer Ablehnung

Weltweit wurden im vergangenen Jahr so viele Menschen hingerichtet wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr. Laut dem aktuellen Bericht von Amnesty International wurden in 15 Ländern mehr als 1.500 Todesstrafen vollstreckt – ein drastischer Anstieg, für den vor allem Staaten im Nahen Osten verantwortlich sind. Die Länder mit den meisten Hinrichtungen bleiben China, der Iran, Saudi-Arabien, Irak und Jemen. China verweigert allerdings weiterhin jegliche Offenlegung von Zahlen.

Inmitten dieser alarmierenden Entwicklung erneuert die katholische Kirche unter der Führung von Papst Franziskus ihre entschlossene Ablehnung der Todesstrafe. Der Pontifex hat sich mehrfach und mit großer Deutlichkeit für ihre weltweite Abschaffung ausgesprochen – zuletzt zum Weltfriedenstag am 1. Jänner dieses Jahres. Seine Begründung ist unmissverständlich: Die Todesstrafe verletze nicht nur die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens, sondern zerstöre jede Hoffnung auf Reue, Versöhnung und Erneuerung.

Ein klarer moralischer Kompass: Der Papst und die Kirche

Bereits 2018 setzte Papst Franziskus ein klares Zeichen, als er den Katechismus der katholischen Kirche ändern ließ. Darin wird die Todesstrafe seither als "unzulässig" bezeichnet – unter allen Umständen. Es war die bislang einzige Modifikation seit der Veröffentlichung des Katechismus im Jahr 1992 und ein historischer Akt kirchlicher Selbstvergewisserung.

Nicht nur der Papst, auch viele kirchliche Vertreter, wie die US-Ordensfrau Helen Prejean, setzen sich international gegen die Todesstrafe ein. Für sie ist sie nicht nur eine juristische, sondern vor allem eine ethische Frage. Dass Staaten wie die USA – insbesondere seit dem Ende der Corona-Pandemie – die Zahl der Exekutionen wieder erhöhen, stößt in kirchlichen Kreisen auf entschiedene Ablehnung. Die Behauptung, Hinrichtungen dienten der Abschreckung, sei laut Menschenrechtsorganisationen wissenschaftlich längst widerlegt.

Ungleichheit und Missbrauch: Kritik an der Praxis

Der Amnesty-Bericht legt offen, dass mehr als 40 Prozent der Hinrichtungen mit Drogendelikten in Verbindung stehen – allein im Iran über die Hälfte. Solche Urteile stehen im Widerspruch zu internationalen Menschenrechtsstandards, die die Todesstrafe nur bei den "schwersten Verbrechen", etwa Mord, für zulässig halten. Besonders betroffen sind arme Menschen und ethnische Minderheiten – ein Zeichen tiefgreifender Ungerechtigkeit im globalen Strafsystem.

Österreichs Weg: Vom Fallbeil zur klaren Absage

Österreich ist heute ein Land, in dem die Todesstrafe vollständig der Vergangenheit angehört. Doch der Weg dorthin war lang – und nicht frei von blutigen Kapiteln. Die letzte Hinrichtung fand am 24. März 1950 statt. Danach wurde die Todesstrafe im ordentlichen Strafverfahren noch im selben Jahr, am 24. Mai 1950, durch die lebenslange Freiheitsstrafe ersetzt.

Der endgültige Bruch mit dieser Form der Strafjustiz erfolgte am 7. Februar 1968: Die Todesstrafe wurde vollständig aus dem österreichischen Recht gestrichen. Seitdem hat keine Parlamentspartei ernsthaft ihre Wiedereinführung gefordert – ein Konsens, der bis heute Bestand hat.

Ein düsteres Erbe: Die Todesstrafe in Österreichs Geschichte

Historisch reicht die Auseinandersetzung mit der Todesstrafe in Österreich weit zurück. Kaiser Joseph II. versuchte bereits 1787, sie abzuschaffen. Doch schon 1803 wurde sie wieder eingeführt. Nach einem kurzen Verbot in der Ersten Republik ab 1919 wurde sie in den 1930er-Jahren im Zuge autoritärer Entwicklungen wieder eingesetzt – nicht zuletzt als Ausdruck politischer Unterdrückung.

Am düstersten war die Zeit des Nationalsozialismus: Zwischen 1938 und 1945 wurden allein am Wiener Straflandesgericht über 1.180 Menschen hingerichtet, die meisten aus politischen Gründen. Die Justiz wurde zum Instrument des Terrors, das Fallbeil zur täglichen Routine.

Ein endgültiger Abschied vom Töten im Namen des Staates

Nach dem Zweiten Weltkrieg zögerte die junge Republik zunächst, ganz auf die Todesstrafe zu verzichten. Mehrfach wurde sie – oft nur auf Zeit – verlängert. Erst der politische und gesellschaftliche Wandel der 1960er-Jahre ermöglichte ihre endgültige Abschaffung.

Es war ein Akt moralischer Reife – und ein Zeichen für eine Gesellschaft, die sich auf das Leben und nicht auf Rache gründet. Damit steht Österreich heute Seite an Seite mit 113 Staaten weltweit, die die Todesstrafe vollständig abgeschafft haben.

Ein Ruf aus Rom an die Welt

Papst Franziskus mahnt: Die Todesstrafe sei keine gerechte Strafe, sondern Ausdruck eines Unrechts, das das Leben verkennt. Sein Ruf ist klar: "Keine Strafe darf die Hoffnung auf Erlösung und Vergebung auslöschen." In einer Welt, in der Hinrichtungen wieder zunehmen, bleibt seine Stimme eine der deutlichsten – und menschlichsten.

Quellen: kathpress, Hintergrund: Die Todesstrafe in Österreich – DiePresse.com, redigiert durch ÖA

Von einer oft unterschätzten Generation, die sich neu erfindet – zwischen digitaler Wachsamkeit, gesellschaftlichem Wandel und dem Wunsch nach Sicherheit.

Glauben ohne Institution: Wie sich die GenZ spirituell neu definiert

Sie glauben – aber anders. Die Generation Z, also jene 16- bis 25-Jährigen, die heute unsere Jugend bilden, zeigt ein bemerkenswertes Spannungsverhältnis zu Religion und Kirche. Zwar vertrauen laut der aktuellen Ö3-Jugendstudie 2025 nur rund 30 Prozent der jungen Menschen den Religionsgemeinschaften, doch religiöse Feste und Rituale sind für viele nach wie vor Teil ihres Lebens. Ganze 60 Prozent geben an, diese zu feiern – ein Zeichen dafür, dass Spiritualität für diese Generation mehr ist als nur kirchliche Zugehörigkeit.

Besonders auffällig: Je jünger, desto höher das Vertrauen. Bei den 16- und 17-Jährigen sind es immerhin fast die Hälfte, die sich mit religiösen Institutionen zumindest teilweise identifizieren können. Und obwohl nur 16 Prozent regelmäßig Gottesdienste besuchen, zeugt diese Zahl von einer Offenheit, Glaube auf neue, persönliche Weise zu leben.

Corona, Kriege, Krisen: Zwischen Sorgen und Zuver sicht

Trotz zahlreicher Herausforderungen – von Pandemiefolgen bis geopolitischen Unsicherheiten – zeigen sich die Jugendlichen bemerkenswert lebensfroh. 86 Prozent bezeichnen sich als grundsätzlich zufrieden mit ihrem Leben. Doch diese Oberfläche hat Risse: Jeder Vierte berichtet von psychischen Belastungen. Erfreulich: 69 Prozent würden sich im Fall einer Krise professionelle Hilfe suchen – bevorzugt bei Familie und Freund:innen. Das zeigt nicht nur ein wachsendes Bewusstsein für mentale Gesundheit, sondern auch den Wert stabiler sozialer Netzwerke.

Besonders bedrückend für die GenZ sind laut Studie die weltpolitischen Entwicklungen. Kriege und Terrorismus bereiten bis zu 80 Prozent der Befragten Sorgen. Gleichzeitig sprechen sich die meisten gegen Aufrüstung und für Österreichs Neutralität aus – ein klarer Ruf nach Frieden und Stabilität. Hoffnung setzt die Generation auch in die EU: 59 Prozent vertrauen darauf, dass sie aktuelle Herausforderungen bewältigen kann.

Zwischen Social Media und Engagement: Wo sich die GenZ wirklich findet

So digital diese Generation auch ist – der Rückzug ins Virtuelle ist keine Flucht. Zwei Drittel empfinden soziale Medien als Zeitfresser, doch 87 Prozent verfolgen aktiv Nachrichten und 77 Prozent interessieren sich für Politik. Sie sind informiert, kritisch und wach.

Auch das Engagement ist da – wenn auch selektiv: 47 Prozent engagieren sich bereits aktiv in Vereinen oder Projekten, ein Drittel empfindet gemeinnützige Tätigkeiten in Feuerwehr, Rettung oder Kirche als „unverzichtbar“. Zeitmangel ist der häufigste Grund für Zurückhaltung – nicht Desinteresse.

Familie als Anker: Was wirklich zählt im Leben

Trotz aller Individualisierung bleibt die Familie das Rückgrat dieser Generation. Mit 88 Prozent liegt gemeinsame Zeit mit den Eltern oder Geschwistern fast gleichauf mit Top-Freizeitbeschäftigungen wie Musikhören (94 %) oder Freunde treffen (91 %).

Auch klassische Lebensmodelle haben weiterhin Gewicht: 72 Prozent wünschen sich Ehe oder eingetragene Partnerschaft, zwei Drittel sehen Kinder als Teil eines erfüllten Lebens. Auffällig ist der Wandel in den Rollenbildern: 91 Prozent der jungen Frauen – und immerhin 76 Prozent der jungen Männer – sind überzeugt, dass ein Jahr Väterkarenz längst selbstverständlich sein sollte. Die einst als „typisch weiblich“ angesehenen Aufgabenbereiche werden zunehmend partnerschaftlich gedacht.

Arbeit mit Sinn: Der Karrierekompass der GenZ

Die vielzitierte „arbeitsscheue Jugend“? Ein Mythos. Laut Ö3-Jugendstudie ist für 80 Prozent der jungen Menschen eine Vollzeitstelle selbstverständlich – sofern sie Sinn ergibt. Sicherheit, Teamarbeit, Gleichwertigkeit und eine Tätigkeit mit Bedeutung stehen an oberster Stelle. Work-Life-Balance, Homeoffice oder die Vier-Tage-Woche folgen mit etwas Abstand – sind aber keineswegs nebensächlich. Diese Generation will arbeiten. Aber nicht um jeden Preis. Der Anspruch ist hoch, die Anforderungen an sich selbst auch.

GenZ: Unterschätzt, aber bereit für die Zukunft

Die Studienautor:innen zeichnen ein klares Bild: Die GenZ wird oft verkannt – dabei birgt sie enormes Potenzial. Sie denkt pragmatisch und individuell, fühlt sich aber häufig unverstanden. Sicherheit und Selbstbestimmung sind zentrale Werte, Tabus werden aufgebrochen, alte Rollenbilder überdacht.

Diese Generation ist nicht nur digital kompetent, sondern auch sozial wach, politisch interessiert, emotional sensibel und reflektiert. Sie ist bereit, Verantwortung zu übernehmen – und neue Wege zu gehen. Eine Generation, die mit einem Fuß in der Tradition steht, aber mutig in die Zukunft schreitet. Ihre Zeit kommt – und sie wird vieles bewegen.

Quelle: kathpress, https://www.oe3jugendstudie.at/ergebnisse.php, redigiert durch ÖA

3. Station: Der Fall - Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz

Durch die staubigen, engen Gassen Jerusalems treibt man ihn vor sich her. Der Mann, an dem sich Himmel und Erde berühren, taumelt unter der Last des Holzes, das ihm bald zur Todesstätte werden soll. Ein rissiges Balkenkreuz, schwer wie die Schuld der Welt, drückt ihn nieder. Und er fällt. Nicht metaphorisch. Nicht symbolisch. Körperlich. Hart. Brutal. Der Schöpfer sinkt in den Staub seiner eigenen Schöpfung.

Diese Szene findet sich in keinem der Evangelien – und doch ist sie so tief eingegraben in unser kollektives Gedächtnis, als stünde sie schwarz auf weiß geschrieben. Vielleicht, weil sie uns so unmittelbar angeht. Weil dieser Moment des Zusammenbruchs erschreckend menschlich ist.

Jesus war bereits gezeichnet vom Leid: von Peitschen zerschunden, das Gesicht entstellt, der Blick verschwommen durch Blutergüsse und ein Hämatom unter dem Auge. Wahrscheinlich war sein Unterkiefer gebrochen. Er konnte kaum mehr gehen – sein Knie zertrümmert, die Sehnen gerissen. Und doch wurde er weitergetrieben, bergauf, durch eine Menge, die schrie oder schwieg.

Er fällt – und darin liegt eine tiefe Wahrheit: Auch Gott kennt das Niederbrechen. Nicht nur das symbolische, sondern das schmerzlich reale, körperliche, entwürdigende. Und er steht wieder auf. Nicht aus eigener Kraft, sondern im Vertrauen. In der Gewissheit, dass dieser Weg – durch Dreck und Demütigung – der Weg der Liebe ist.

Ein Moment zum Innehalten:

Wann bin ich gefallen – unter der Last, die ich tragen musste?

Was trägt mein Herz, das zu schwer geworden ist?

Und was bedeutet es für mich, dass selbst Gott gefallen ist – und dennoch weiterging?

Vielleicht ist es gerade dieser Moment der Ohnmacht, der uns erlaubt, uns mit Jesus zu verbinden. Nicht in der Stärke, sondern im Zusammenbruch. Und in der Hoffnung, dass es immer wieder einen Weg nach oben gibt.

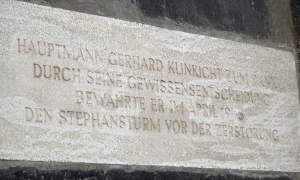

Ein deutscher Wehrmachtsoffizier widersetzt sich 1945 einem zerstörerischen SS-Befehl – und bewahrt Wiens Wahrzeichen vor dem Untergang

Am Ende eines Krieges, der Millionen Menschen das Leben gekostet und unzählige Städte in Trümmer gelegt hatte, stand ein einzelner Mann auf – gegen einen Wahnsinnsbefehl, gegen blinden Gehorsam. Es war der 10. April 1945, als Hauptmann Gerhard Klinkicht, ein deutscher Wehrmachtsoffizier, in Wien eine Entscheidung traf, die Geschichte schrieb: Er weigerte sich, den Stephansdom, das Herzstück der Stadt, dem Erdboden gleichzumachen.

Ein Befehl voller Wahn – und einer, der sich ihm widersetzte

"Der Dom ist mit einem Feuerschlag von 100 Granaten in Schutt und Asche zu legen", lautete der schriftliche Befehl, den ein SS-Artilleriekommandant an jenem Tag ausgab. Auslöser: Eine weiße Fahne, die Unbekannte an der Südseite des Südturms gehisst hatten – Symbol der Kapitulation, aber für die SS ein „rotes Tuch“.

Hauptmann Klinkicht, der zu diesem Zeitpunkt das Kommando über eine Flakgruppe in Groß-Jedlersdorf innehatte, stand vor einer Entscheidung, die über das Schicksal des Doms – und womöglich auch Wiens – entscheiden sollte. Er las den Befehl seinen Männern vor, zerriss das Blatt demonstrativ und sprach die Worte: „Nein, dieser Befehl wird nicht ausgeführt!“

Eine Entscheidung von historischer Tragweite

Klinkicht, gebürtig aus Celle bei Hannover, kannte den Stephansdom seit einem Jugendbesuch als Pfadfinder. Die Ehrfurcht, die er damals empfand, sollte ihn Jahre später davor bewahren, Teil eines sinnlosen Aktes der Zerstörung zu werden. In einem Rückblick schrieb er später: „Was wir zuvor unseren Feinden vorgeworfen hatten – in verbrecherischer Weise unsere Kulturdenkmäler zu bombardieren – das sollte ich nun an einem der erhabensten Kulturdenkmäler des Abendlandes selbst vollbringen?“ Für den Offizier war klar: Dieser Befehl war nicht nur militärisch sinnlos, sondern zutiefst unmoralisch.

Ein Mann mit Haltung – und Verantwortung

Doch Klinkicht beließ es nicht bei der Verweigerung. Er informierte sofort seine Unteroffiziere und sprach eine klare Direktive aus: Sollte sich jemand aus der SS an sie wenden und versuchen, den Befehl doch noch durchzusetzen, sei dies abzulehnen – „und notfalls mit Waffengewalt zu verhindern – auf meine Verantwortung.“ Eine bemerkenswerte Haltung in einem Moment, in dem die Wehrmacht in Auflösung begriffen war, während die sowjetische Armee bereits die Wiener Innenstadt besetzt hatte.

Wien sollte nicht Dresden werden

Der Stephansdom – Symbol für Geschichte, Glaube und Identität – war bereits im Visier der Zerstörung. Nur Wochen zuvor war Dresden bei Luftangriffen in ein Flammenmeer verwandelt worden. Klinkicht erkannte, dass Wien dieses Schicksal erspart bleiben musste. Für diese mutige Entscheidung ehrte ihn der Wiener Kardinal Theodor Innitzer bei der feierlichen Wiedereröffnung des restaurierten Doms im April 1952 mit den Worten:

„Ihr Name ist in den Annalen der Stephanskirche ehrenvoll verzeichnet ... Gott segne Sie immerdar für Ihre mutige, edle Tat!“

Späte Ehrung

Im Jahr 1997 kehrte Klinkicht noch einmal zurück nach Wien – zur Einweihung einer Gedenktafel am Fuß des Südturms. Der einstige Wehrmachtshauptmann spendete in den Jahren nach dem Krieg insgesamt 150.000 Euro zur Restaurierung des Doms. Er verstarb im Jahr 2000 im Alter von 85 Jahren in Bayern.

Quelle: APA, kathpress, redigiert durch ÖA

Eine Stimme des Gewissens im Sturm der Zeit

Er zählt zu den herausragenden Gestalten der christlichen Zeitgeschichte: Der evangelische Theologe und mutige Gegner des Nationalsozialismus, Dietrich Bonhoeffer (1906–1945), wird bis heute über Konfessionsgrenzen hinweg als moralisches Vorbild verehrt. Selbst der deutsche Kardinal Gerhard Ludwig Müller, früherer Präfekt der Glaubenskongregation, würdigt ihn als „Märtyrer der ganzen Christenheit“.

Doch Bonhoeffers Vermächtnis ist nicht unumstritten. In jüngerer Zeit versuchten evangelikale Nationalisten in den USA, seine Person zur Rechtfertigung politischer Gewalt im Namen Donald Trumps zu instrumentalisieren. Deutsche und amerikanische Theologen protestierten öffentlich gegen diesen Missbrauch. Auch Bonhoeffers Nachfahren zeigten sich empört – der Theologe, der sich zeitlebens für Gewaltfreiheit einsetzte, dürfe nicht zur Symbolfigur für extremistische Ideologien verkommen.

Frühes Ringen mit Glaube und Vernunft

Geboren am 4. Februar 1906 in Breslau, wuchs Bonhoeffer in einem akademisch geprägten, liberalen Elternhaus in Berlin auf. Sein Vater Karl war Professor für Psychiatrie, die Mutter Paula entstammte einer Pfarrersfamilie. Religiöse Bindung spielte in der Familie keine große Rolle – umso mehr erstaunte Dietrichs Entschluss, Theologie zu studieren.

Schon früh zeigte sich sein intellektuelles Ausnahmetalent: Mit nur 25 Jahren hatte er Promotion und Habilitation abgeschlossen. Bald führte ihn sein Weg über Barcelona bis nach New York – ein prägender Aufenthalt. In afroamerikanischen Gemeinden Harlems erlebte er die soziale Kraft gelebten Christentums, engagierte sich gegen Rassismus und entdeckte seinen Sinn für die politische Dimension des Glaubens.

„Kirche für andere“ – Theologie des Widerstands

Zurück in Berlin lehrte Bonhoeffer an der Universität, als 1933 die Nationalsozialisten die Macht übernahmen. Früh erhob er seine Stimme gegen das Regime. Nur zwei Tage nach Hitlers Ernennung zum Reichskanzler forderte er im Rundfunk rechtsstaatliche Kontrolle der politischen Macht – das Mikrofon wurde kurzerhand abgeschaltet.

Sein Aufsatz „Die Kirche vor der Judenfrage“, verfasst zu Ostern desselben Jahres, war ein flammender Appell: Christen müssten für Menschenrechte eintreten – notfalls der Gewalt „dem Rad in die Speichen fallen“. Als die evangelische Kirche dem NS-Staat erlag, rief Bonhoeffer mit Martin Niemöller den Pfarrernotbund ins Leben – ein Schutzbündnis für verfolgte Amtsbrüder jüdischer Herkunft. „Wer gregorianisch singt, muss auch für die Juden schreien“, mahnte er 1938.

Zwischen Rückzug und Risiko: Der Weg in den Widerstand

Nach einem Londoner Exil kehrte Bonhoeffer 1935 bewusst nach Deutschland zurück. In Finkenwalde leitete er das Predigerseminar der Bekennenden Kirche – trotz Verboten und Repression im Untergrund weitergeführt. Zwei Mal bot sich ihm die Gelegenheit zur Flucht in die USA – beide Male entschied er sich für die Rückkehr ins gefährliche Deutschland.

Ab 1940 war Bonhoeffer Teil des militärischen Widerstandskreises um Hans von Dohnanyi und Wilhelm Canaris. Unter dem Deckmantel offizieller Auslandsreisen knüpfte er Kontakte zu Kirchenvertretern im Ausland – und informierte sie heimlich über Putschpläne gegen Hitler.

Worte der Hoffnung in dunkler Stunde

Bonhoeffers Haltung fand ihren radikalsten Ausdruck in seiner Ethik: Die Kirche, schrieb er 1940, habe versagt – „Sie war stumm, wo sie hätte schreien müssen, weil das Blut der Unschuldigen zum Himmel schrie.“ Er akzeptierte die Notwendigkeit des Tyrannenmordes – eine theologisch und moralisch hochkomplexe Entscheidung.

Am 5. April 1943 wurde Bonhoeffer verhaftet, zunächst in Berlin-Tegel, später im Gestapo-Gefängnis Prinz-Albrecht-Straße. Dort verfasste er das Gedicht „Von guten Mächten treu und still umgeben“ – als letzten Gruß an seine Verlobte Maria von Wedemeyer. Es ist bis heute ein Symbol tiefen Trostes in schweren Zeiten.

Ein Tod, der zum Anfang wurde

Nach dem gescheiterten Attentat vom 20. Juli 1944 wurde Bonhoeffers Beteiligung an den Umsturzplänen bekannt. Auf Hitlers persönlichen Befehl hin wurde er ins Konzentrationslager Flossenbürg verschleppt. Dort, am 9. April 1945 – nur wenige Wochen vor der Befreiung durch die Alliierten – wurde er gemeinsam mit Mitverschwörern wie Canaris und Oster hingerichtet. Seine letzten Worte: „Dies ist das Ende – für mich der Beginn des Lebens.“

Ein Erbe, das verpflichtet

Dietrich Bonhoeffer bleibt eine der eindrucksvollsten Figuren des 20. Jahrhunderts – ein Mann, der Denken, Glauben und Handeln untrennbar miteinander verknüpfte. Sein Leben erinnert daran, dass Christsein nie Selbstzweck sein darf, sondern stets Dienst am Nächsten und Verantwortung vor der Geschichte bedeutet.

Seine Stimme mahnt – damals wie heute: Wo Unrecht geschieht, darf das Christentum nicht schweigen.

Quelle: kathpress, redigiert durch ÖA

Empfehlungen

8. Dezember: Hochfest der ohne Erbsünde …

Am 8. Dezember begeht die katholische Kirche eines ihrer bedeutendsten Hochfeste: Mariä Empfängnis. Dieses Datum liegt bewusst neun Monate vor dem Fest der Geburt Mariens am 8. September und erinnert... Weiterlesen

Die Heilige Barbara – Eine Märtyrerin mi…

Am 4. Dezember begeht die Kirche den Gedenktag der hl. Barbara. Barbara von Nikomedia gehört bis heute zu den bekanntesten Heiligen der Kirche. Seit dem 7. Jahrhundert wird sie verehrt... Weiterlesen

Ein Heiliger für unsere Zeit, ein Vorbil…

Heute feiert die Kirche den heiligen Martin – einen der bekanntesten und beliebtesten Heiligen. Martin von Tours, einst römischer Soldat, später Bischof, steht für Werte, die auch heute zählen: Nächstenliebe... Weiterlesen

13. Dezember: Einladung zum Kärntner Adv…

Die Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten (AKS) lädt herzlich zum traditionellen Kärntner Adventkonzert ein, das am Samstag, 13. Dezember 2025, in der prachtvollen St. Georgs-Kathedrale an der Theresianischen Militärakademie stattfindet.Das Konzert wird... Weiterlesen

24. Juni: Johannistag – Zwischen Sonnenw…

Am 24. Juni feiert die Kirche eines der wenigen Hochfeste, das nicht an den Tod, sondern an die Geburt eines Heiligen erinnert: Johannes den Täufer. Er gilt als der letzte... Weiterlesen

Christi Himmelfahrt: Was feiern wir da e…

Zwischen Himmel und Erde, zwischen Abschied und Nähe – Christi Himmelfahrt lädt ein, neu hinzusehen. Was steckt hinter diesem oft übersehenen Feiertag? Eine kurze spirituelle Spurensuche in sieben Fragen. Ist Christi... Weiterlesen

Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt…

Jahr für Jahr strömen Millionen Gläubige zur Grotte von Masabielle, wo 1858 der Legende nach die Jungfrau Maria einem jungen Mädchen namens Bernadette erschienen ist. Seit 1958 kommen jährlich auch... Weiterlesen

65. Internationale Soldatenwallfahrt nac…

Internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes als Mahnung und Hoffnungsträger Ein Ort des Gebets, der Begegnung – und der leisen, aber kraftvollen Botschaft, dass Frieden möglich ist. Die 65. Internationale Soldatenwallfahrt im südfranzösischen... Weiterlesen

Ein Moment des Innehaltens während der V…

Es ist bereits zur schönen Tradition geworden, dass sich die Pilgerleitung in Lourdes gemeinsam mit dem Aufbautrupp der Melker Pioniere eine Stunde Zeit zur Einkehr nimmt, bevor die Teilnehmer zur... Weiterlesen

Leo XIV.: Wissenswertes rund um die feie…

Am kommenden Sonntag wird es auf dem Petersplatz festlich: Papst Leo XIV. wird in sein Amt eingeführt – zehn Tage nach seiner Wahl zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Was bei... Weiterlesen

Mit Maria durch den Mai – Ein Monat der …

Von alten Riten zur geistlichen Begleiterin im Jetzt Wenn der Mai ins Land zieht, legt sich ein sanfter Schleier aus Blüten über die Landschaft – und über die Herzen vieler Gläubiger... Weiterlesen

"Nein zum Krieg der Worte" – P…

In bewegenden Worten hat sich Papst Leo XIV. an die Medienschaffenden der Welt gewandt. Bei seiner ersten offiziellen Audienz als neues Oberhaupt der katholischen Kirche sprach er nicht nur über... Weiterlesen

HABEMUS PAPAM!

Der Militärbischof für Österreich, Dr. Werner Freistetter, in einer ersten Reaktion zur Papstwahl: „Ich freue mich sehr, dass der neue Papst den Namen Leo gewählt hat. Ich durfte ihn im Februar... Weiterlesen

Weißer Rauch über Rom – Die Welt hat ein…

Ein Augenblick der Geschichte: Punkt 18:08 Uhr durchbrach ein schneeweißer Rauchschleier den römischen Abendhimmel – das uralte Zeichen, das Generationen verbindet, ließ keinen Zweifel: Die katholische Kirche hat einen neuen... Weiterlesen

Johannes Freitag - Ein Bischof offen fü…

Feierliche Weihe im Grazer Dom Am 1. Mai 2025 erlebte der Grazer Dom einen bewegenden Moment kirchlicher Erneuerung: Johannes Freitag, bisher Stadtpfarrer von Trofaiach und Seelsorgeraumleiter „An der Eisenstraße“, wurde zum... Weiterlesen

Johannes Freitag zum Weihbischof geweiht…

Ein besonderes Ereignis für Kirche und Gesellschaft Im vollbesetzten Grazer Dom wurde am Donnerstag, dem 1. Mai 2025, ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der Diözese Graz-Seckau aufgeschlagen: Der bisherige Pfarrer... Weiterlesen

Probe und Einweisung bei der Militärmusi…

Am 29. April 2025 traf sich Militärdekan Oliver Hartl, Delegationsleiter der österreichischen Teilnehmer an der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI), mit der Militärmusik Tirol in Innsbruck zu einer intensiven musikalischen Probe... Weiterlesen

Graz bereitet sich auf Bischofsweihe von…

Am 1. Mai erhält die steirische Landeshauptstadt hohen kirchlichen Besuch – zur Weihe des neuen Weihbischofs der Diözese Graz-Seckau, Johannes Freitag, wird eine Vielzahl an geistlichen Würdenträgern, politischen Repräsentanten und... Weiterlesen

Österreich nimmt Abschied von Papst Fran…

Ein Requiem im Wiener Stephansdom vereinte Kirche, Politik und Gläubige Mit einem feierlichen Requiem im Wiener Stephansdom verabschiedete sich Österreich am Montagabend offiziell von Papst Franziskus. Unter großer Anteilnahme von Kirche... Weiterlesen

Einweisung für das Aufbaukommando PMI Lo…

Am 28. April 2025 fand in der Birago-Kaserne Melk eine Einweisung für das Aufbaukommando der 65. Internationalen Soldatenwallfahrt (PMI) nach Lourdes statt. Das Kommando wird heuer vom Pionierbataillon 3 –... Weiterlesen

Ostern bei AUTCON27/UNIFIL im LIBANON

Derzeit befinden sich 164 Soldatinnen und Soldaten im Einsatzraum. Die Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Kontingents, sind unter anderem für die Logistik sowie die Brandbekämpfung im Camp NAQOURA verantwortlich. Zu den... Weiterlesen

Chrisammesse mit Militärbischof Freistet…

In der Soldatenkirche in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim feierte am Dienstag der Karwoche Militärbischof Dr. Werner Freistetter in Konzelebration mit dem erst kürzlich ernannten Weihbischof für die Diözese Graz-Seckau, Militäroberkurat... Weiterlesen

Schriftenreihe der Militärbischöflichen …

Die Schriftenreihe der Militärbischöflichen Bibliothek behandelt Fragen der Soldatenseelsorge und militärischen Berufsethik, der Rolle von Religion im militärischen Kontext und ihres Beitrags zum Frieden. Sie wird vom evangelischen Militärsuperintendenten und... Weiterlesen

Ein Fels des Gebets: Johannes Paul II. z…

Ein Erbe der Spiritualität und Standhaftigkeit Am 2. April 2005 schloss Papst Johannes Paul II. nach beinahe 27 Jahren im Amt für immer die Augen. Zwanzig Jahre später gedenken Gläubige auf... Weiterlesen

Todestag von Papst Johannes Paul II. jäh…

Am 2. April 2005 nahm die ganze Welt Anteil am Sterben von Johannes Paul II. Das Gedenken an den über 26 Jahre lang regierenden Papst wird auch in Österreich hochgehalten... Weiterlesen

Papst Franziskus: Ein eindringlicher App…

Ein Mahnruf aus dem Vatikan: Der Pontifex fordert in seiner Sonntagsbotschaft verstärkte Friedensbemühungen in Krisengebieten weltweit. Papst Franziskus hat mit Nachdruck an die politischen Führer des Südsudan appelliert, Spannungen abzubauen und... Weiterlesen

Das ewige Ringen um den Ostertermin

Eine historische Chance bleibt ungenutzt In einem seltenen Zufall fallen 2025 die Ostertermine der katholischen, protestantischen und orthodoxen Kirchen auf denselben Tag: den 20. April. Ein willkommener Anlass, um ein seit... Weiterlesen

Fastentücher: Eine alte Tradition in der…

In der Fastenzeit bietet sich in vielen Kirchen ein besonderes Bild: Altar und bildliche Darstellungen Jesu werden hinter kunstvoll gestalteten Tüchern verborgen. Doch was steckt hinter dieser Tradition? Wo liegen... Weiterlesen

25. März: Mariä Verkündigung - Ein …

Am 25. März begeht die katholische Kirche das Hochfest der Verkündigung des Herrn. Der Ursprung dieses besonderen Tages liegt in einer der bewegendsten Szenen des Neuen Testaments: der Begegnung der... Weiterlesen

Papst Franziskus zurück im Vatikan: Ein …

Nach mehr als fünf Wochen in der römischen Gemelli-Klinik ist Papst Franziskus am Sonntag in den Vatikan zurückgekehrt. Sein Genesungsweg bleibt jedoch anspruchsvoll: Eine zweimonatige Rekonvaleszenz unter strenger ärztlicher Aufsicht... Weiterlesen

Aufrüstung allein sichert keinen Frieden…

Friedensappell zum Abschluss der Bischofskonferenz Mit eindringlichen Worten hat Erzbischof Franz Lackner, Vorsitzender der österreichischen Bischofskonferenz, an die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft appelliert. "Waffen alleine werden den Frieden nicht sichern", betonte... Weiterlesen

Welt in Unordnung! - Neue Weltordnung? G…

Ein Forum für sicherheitspolitische und friedensethische Debatten Die Gemeinschaft Katholischer Soldaten (GKS) der Deutschen Bundeswehr lud vom 16.18.03.2025 in die renommierte GKS-Akademie Oberst Dr. Helmut Korn ein. Die Veranstaltung, die im... Weiterlesen